Результаты трасологического анализа каменного инвентаря верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай на Северо-Западном Кавказе

Автор: Александрова О.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе трасологического анализа изделий из камня, происходящих из верхнепалеолитической стоянки навес Чыгай в Губском ущелье (Краснодарский край, Мостовской район), удалось выявить основные виды хозяйственной деятельности древних обитателей. Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке демонстрирует весь спектр занятий, связанных как с охотой, таки с выполнением бытовых операций по утилизации охотничьей добычи, а также изготовлению орудий из органических материалов (кости/рога, дерева), обработкой шкур. На основании полученных данных стоянку можно предварительно охарактеризовать как неспециализированную с полным циклом производственной деятельности. Остатки, предположительно органического происхождения, на поверхности каменных орудий имеют прямые аналогии с органическими остатками из пещеры Двойная и требуют проведения дальнейших анализов.

Каменный век, верхний палеолит, губское ущелье, навес чыгай, трасологический анализ, функциональная характеристика стоянки, органические остатки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328288

IDR: 14328288

Текст научной статьи Результаты трасологического анализа каменного инвентаря верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай на Северо-Западном Кавказе

Навес Чыгай (Краснодарский край, Мостовской район, Губское ущелье) с 2007 г. исследуется Е. В. Леоновой ( Леонова , 2009). В настоящий момент в навесе на площади 20 м2 вскрыты отложения на максимальную глубину 3 м, но вся мощность отложений пока неизвестна ( Леонова , 2015. С. 78). Наиболее представительна коллекция каменного и костяного инвентаря из верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай (литологические слои 14–10). Каменный инвентарь отражает полный цикл обработки кремня (Там же. С. 80).

Общая численность коллекции каменного инвентаря составляет 3785 артефактов. Среди морфологически выраженных форм (484 изделия из камня) в коллекции присутствуют скребки, резцы, выемчатые и зубчато-выемчатые формы; долотовидные орудия и орудия с вентральной подтеской («стамески»); разнообразные микролиты: прямоугольники, пластинки с притупленным краем (ППК)

и микропластинки с притупленным краем (МППК); острия разнообразных форм; обушковые ножи , комбинированные орудия (скребок концевой – резец угловой; скребок концевой – «стамеска»); также в коллекции есть пластинчатые заготовки и отщепы с участками ретуши ( Леонова и др ., 2013. С. 373; Леонова , 2015. С. 80). Кроме каменных артефактов, в коллекции верхнепалеолитического слоя имеется два изделия из кости: обломок острия и иголка ( Леонова , 2015. С. 80).

Методика. Трасологический анализ изделий из камня из верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай был проведен с целью уточнения характера хозяйственной деятельности на стоянке, установления функций и кинематики работы орудиями, выявления признаков аккомодации посредством изучения каменных артефактов при помощи бинокулярного микроскопа МБС-2, металлографического микроскопа Olympus с увеличением в диапазоне 50–500 крат1. Микрофотографии производились с помощью зеркального фотоаппарата Canon EOS 1100D. Для исследования привлекались все каменные артефакты с признаками вторичной обработки, группа нуклевидных, а также выборки из пластинчатых заготовок и отщепов. При проведении трасологического анализа использовалась методика, приведенная в работе Г. Ф. Коробковой и В. Е. Щелинского ( Коробкова , Щелинский , 1996).

В процессе камеральной обработки все каменные изделия проходили очистку в воде при помощи мягкой щетки. В силу сильной карбонизированности культурного слоя поверхность значительного количества артефактов была покрыта известковыми натеками. Для удаления этих натеков применялись слабые растворы лимонной и соляной кислот. Перед непосредственным наблюдением в микроскоп поверхность каменных предметов очищалась спиртом.

Сохранность. Поверхность изделий из камня, подвергшихся обработке в кислотных растворах, на микроуровне с выщербинами, шероховатая и с радужным отблеском. Тем не менее полностью удалить известковые натеки при помощи этой процедуры не удалось. Среди повреждений поверхности присутствуют изделия с люстражем. Также зафиксированы остатки металла от раско-почного инструмента.

Технологические операции представлены комплексом следов, связанных с подработкой ударных площадок, следами от ретушера/отбойника. Следы использования связаны с обработкой шкур/кожи, кости/рога, дерева. Признаки аккомодации орудий установлены на основании наличия следов контакта поверхности орудия с рукоятью. Нужно отметить принципиальное отличие следов аккомодации от следов функционального использования орудия, заключающееся в меньшей степени выраженности первых, их определенной локализации и топографии ( Keeley , 1982; Rots , 2003; Pawlik , 2004).

На поверхности каменных орудий верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай в редких случаях были зафиксированы остатки смолоподобных масс и и полос. На основе сравнительного анализа с органическими остатками на каменных орудиях из раннемезолитического слоя пещеры Двойная зафиксированные остатки на орудиях навеса Чыгай предварительно интерпретируются как клеящие массы, вероятно, органического происхождения (Александрова, 2014; Александрова и др., 2014). Нужно отметить, что наиболее часто встречающиеся случаи обнаружения остатков предположительно органического происхождения на материалах верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай относятся к орудиям для обработки твердых органических материалов, однако в силу того, что часть коллекции подвергалась вынужденной очистке в растворах кислот, не представляется целесообразным приводить статистические данные.

Результаты трасологического анализа

В общей сложности выборка изделий из камня для трасологического анализа составила 600 ед. Следы использования удалось зафиксировать на 198 изделиях (33 % от выборки).

Распределение функциональных групп орудий верхнепалеолитической стоянки навеса Чыгай с учетом случаев реутилизации орудий выглядит следующим образом (табл. 1): орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 46 ед. (23 %); орудия для обработки дерева – 47 ед. (23 %); орудия для обработки кости/рога – 48 ед. (25 %); орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 33 ед. (16 %); орудия для обработки шкур/кожи – 23 ед. (11 %); орудия для обработки камня – 4 ед. (2 %).

Варианты реутилизации зафиксированы на 51 орудии и представлены следующими сочетаниями рабочих лезвий на орудии: скобель по дереву/строгальный нож по дереву – 2 ед.; скобель по дереву/пилка по дереву – 1 ед.; скобель по кос-ти/рогу/строгальный нож по кости – 1 ед.; резец по дереву/строгальный нож по дереву – 2 ед.; резец по кости/рогу/скобель по кости – 13 ед.; резец по кости/ рогу/ретушер – 1 ед.; скобель по кости/рогу с двумя лезвиями – 9 ед.; скобель по неопределимому твердому органическому материалу с двумя лезвиями – 2 ед.; скобель по неопределимому твердому органическому материалу/резец по неопределимому твердому органическому материалу – 9 ед.; строгальный нож по дереву с двумя лезвиями – 3 ед.; строгальный нож по дереву/резец по дереву – 2 ед.; скребок по шкуре/коже – проколка по шкуре/коже – 2 ед.; скребок по шкуре/коже – резец по кости/рогу – 2 ед.; разделочный нож по мясу с двумя лезвиями – 2 ед.

Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи составляет 46 ед. (23 %). Большую часть изделий, используемых в качестве вооружения, насчитывают цельные колющие наконечники стрел, представленные морфологически выраженными остриями (20 ед.), единичные экземпляры прямоугольника со слегка скошенной боковой стороной, двух МППК и одной ППК, а также микропластинкой с ретушью и пластинчатым отщепом, естественная форма которого близка к форме симметричного острия. Также среди заготовок без вторичной обработки были выделены три изделия, имеющие естественную форму, приближенную к косолезвийному наконечнику стрелы с диагностичными повреждениями метательного износа в виде микрорезцовых сколов на острие, сопровождающихся скруглением на микроуровне самого кончика и тонкими рисками линейных следов (рис. 1, А–Е).

Таблица 1. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14). Количественное соотношение орудий различных функциональных типов и групп орудий на стоянке

|

Функциональные типы |

s f s Я 1© © « И © © Д о ё |

S © к© а к© © ^ ай о а |

S © к© © а к© © ^ о- “ О et |

S © 1© © а к© © 5 68 ч © s а 1® О а |

s § © н й © © 5 н 5 s а а © 5 ^ © № © й д и 4 2 я S ® Е й кг я s а « S1» а Оно |

S © 1© © а к© © ^ s 5 =-« О я |

|

Колющий наконечник стрелы |

27 |

|||||

|

Косолезвийный наконечник стрелы |

3 |

|||||

|

Вкладыш составного метательного вооружения |

8 |

|||||

|

Разделочный нож |

8 |

|||||

|

Скребок |

13 |

|||||

|

Проколка |

3 |

|||||

|

Раскроечный нож |

7 |

|||||

|

Строгальный нож |

16 |

1 |

||||

|

Скобель |

20 |

26 |

18 |

|||

|

Резец |

6 |

19 |

14 |

|||

|

Пилка |

1 |

1 |

||||

|

Долото |

2 |

|||||

|

Стамеска |

2 |

1 |

1 |

|||

|

Отбойник/ретушер |

4 |

|||||

|

Всего |

46 ед. (23 %) |

23 ед. (11 %) |

47 ед. (23 %) |

48 ед. (25 %) |

33 ед. (16 %) |

4 ед. (2 %) |

Вкладыши составного вооружения представлены 3 прямоугольниками, а также единичным экземпляром микропластинки с ретушью и тремя МППК и определены в качестве вкладышей по наличию диагностирующих повреждений корпуса и слабой линейной заполировки ( Fischer et al. , 1984. P. 27–34 ; Лозовская , 1994. С. 164; Нужний , 2008). Орудия для разделки охотничьей добычи представлены разделочными ножами на пластинчатых заготовках без вторичной обработки (8 ед.) и двумя отщепами с ретушью.

Группа орудий для обработки дерева (47 ед., 23 %) включает разнообразные инструменты, связанные со строганием, резанием, скоблением, пилением дерева.

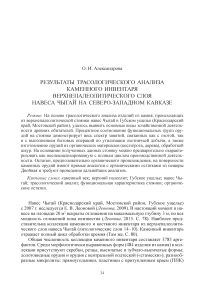

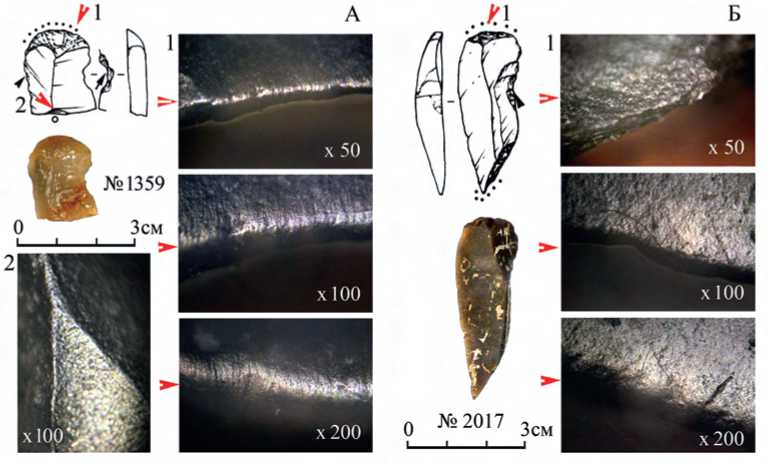

Рис. 1. Диагностирующие признаки метательного износа на каменных орудиях из верхнепалеолитической стоянки навес Чыгай

А–Б – выломы и микрорезцовые сколы вкладышей метательного вооружения; В–Д – сломы корпуса наконечника со ступенчатым и петлеобразным окончанием; Е – поперечный резцовый скол со ступенчатым окончанием

Абсолютно доминируют функции скобления и строгания дерева. В качестве скобелей по дереву использовались: 3 морфологически выраженных скребка – рабочим лезвием служили скребковые лезвия, оформленные многоярусной, с заломами ретушью и еще одним дублированным скребком, следы удалось зафиксировать только на одном лезвии на дистальном окончании.

Выемчатые орудия, использовавшиеся для скобления дерева, насчитывают 4 ед. Интересно, что только в одном случае следы зафиксированы на участке лезвия с выемкой, тогда как рабочими лезвиями остальных орудий служили не-ретушированные края заготовки, а выемка, исходя из реконструкции кинематики работы инструментом и микроизноса на ребрах обушковой части орудий, выполняла аккомодационную функцию. Функцию скобеля удалось установить на одном морфологически выраженном резце, причем рабочим лезвием выступала грань

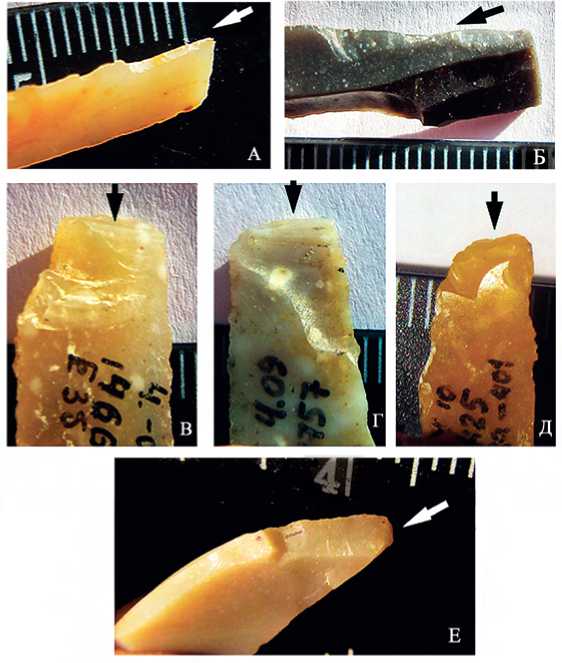

Рис. 2. Реконструкция использования морфологически выраженного острия в качестве колющего наконечника стрелы на основании трасологического анализа негатива резцового скола. Лезвиями скобелей служили дистальные окончания от-щепов (5 ед.) и слом пластины с ретушью (1 ед.), причем участки ретуши на орудиях соотносятся с аккомодационными частями предметов, не несут следов функционального износа. Скобелей на сломах пластинчатых заготовок без вторичной обработки – 4 ед. В составе группы есть экземпляр скобеля на технологическом сколе подправки площадки нуклеуса.

Строгальные ножи представлены преимущественно заготовками без вторичной обработки: пластины (1 ед.), пластинки (2 ед.), а также пластины (2 ед.) и от-щепы (2 ед.) с ретушью. На одной пластине с полукрутой ретушью по брюшку по одному краю встречены остатки предположительно органического проис-

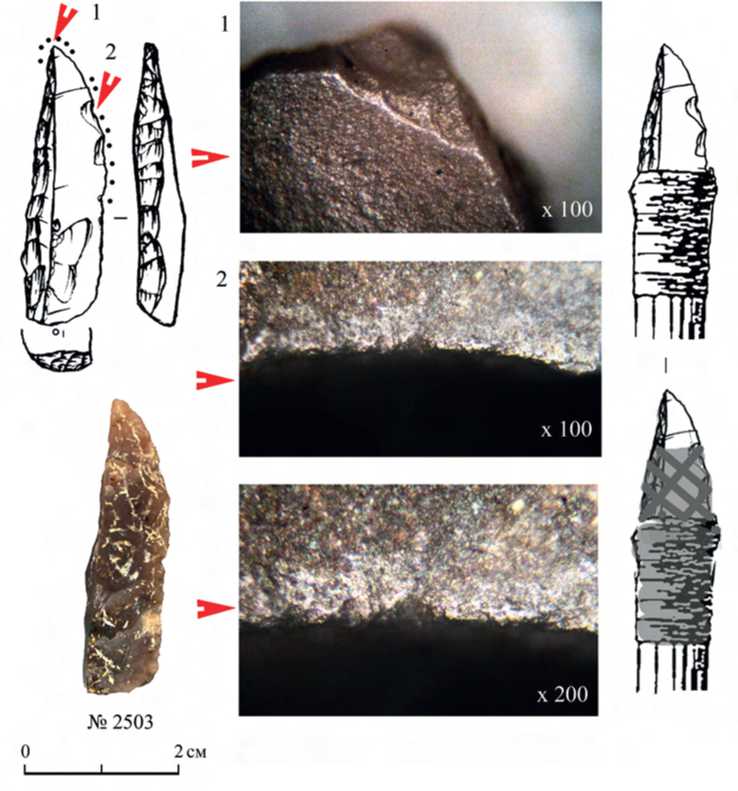

Рис. 3. Орудия для обработки кости/рога

А – резец-скобель по кости/рогу (морфологически выраженный резец) и остатки предположительно органического происхождения в зоне аккомодации орудия; Б – двойной скобель по кости/рогу (дублированный скребок)

хождения в виде смолоподобных полос вещества, направление которых повторяет направление распространения заполировки.

Следы строгания зафиксированы на выемчатых орудиях (4 ед.), причем в качестве рабочего лезвия использовался острый край заготовки без вторичной обработки, выемками же либо скоблили дерево, либо они использовались в качестве аккомодационного элемента для фиксации орудия в рукояти. Единично следы строгания дерева встречены на острие, функционально определенном как колющий наконечник стрелы (рис. 2). Кончик острия имеет характерную забитость и скругление. На черешковой части наконечника зафиксирована полоса смолоподобного вещества, предположительно связываемая с остатками клеящих масс и обмотки. Аналогии подобным остаткам есть на наконечниках пещеры Двойная, где удалось установить органическое происхождение этих остатков ( Александрова и др ., 2014). Также следы строгания дерева выявлены на одном долотовидном орудии; на грани негатива резцового скола одного морфологически выраженного резца, а также на боковой стороне одного концевого скребка, использовавшегося также для скобления дерева.

Резцы по дереву представлены тремя морфологически выраженными резцами (следы зафиксированы на резцовой кромке), а также двумя пластинчатыми заготовками (работали углом слома заготовки) и одним орудием с вентральной

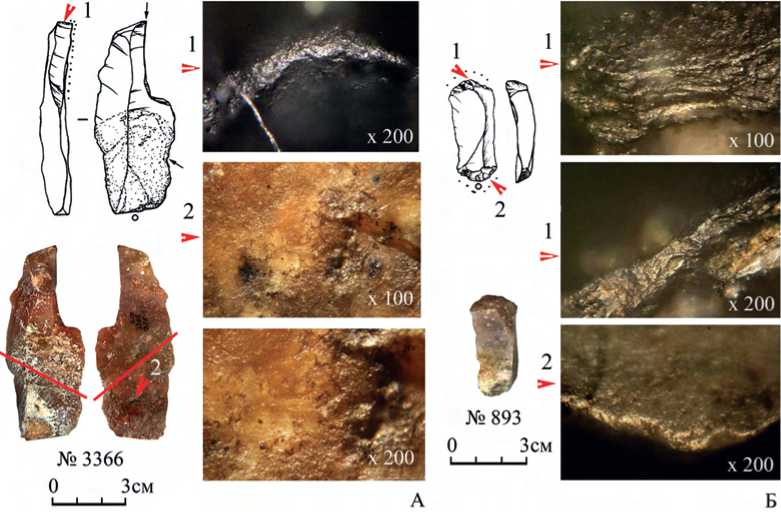

Рис. 4. Орудия для обработки мягкого органического материала: шкуры/кожи

А – скребок по шкуре/коже со следами аккомодации в рукоять; Б – скребок-проколка по шкуре/коже с выемкой, служившей для аккомодации орудия в рукоять подтеской проксимального конца (следы выявлены на угле слома дистального конца).

Следы пиления встречены на одной тронкированной пластинке с характерной зубчатой выкрошенностью и смятостью, сопровождающейся продольной лезвию яркой линейной заполировкой, повторяющей направление кинематики работы орудием, а также использовавшейся в качестве скобеля по дереву .

Функцию долот выполняли два орудия: одно долотовидное, с двусторонней чешуйчатой многоярусной ретушью, на «пяточной» части орудия зафиксирована забитость поверхности; второе – морфологически выраженный скребок, рабочее лезвие которого несет на себе по брюшку следы интенсивной выкро-шенности. К стамескам были отнесены два орудия (отщеп с ретушью и орудие с вентральной подтеской («стамесочка»)).

Среди орудий, сочетавших в себе следы работы от нескольких операций, также выявлены два строгальных ножа/резца по дереву: один на пластинке, рабочим лезвием выступала боковая сторона заготовки, а углом слома работали в качестве резца; второе орудие представлено морфологически выраженным резцом, на рабочей резцовой кромке которого зафиксировано сочетание следов строгания дерева и резания. К этой группе примыкают два строгальных ножа/ скобеля: один на морфологически выраженном скребке (скобеле по дереву), боковой неретушированной стороной которого строгали дерево, и одной медиальной частью пластинки. На противолежащей рабочему краю стороне последнего орудия зафиксированы смолоподобные пятна, предположительно интерпрети- руемые нами как остатки клеящей массы для крепления в рукоять. Строгальные ножи по дереву в трех случаях имеют два рабочих лезвия.

Группа орудий для обработки кости/рога (48 ед., 25 %) включает в себя скобели, резцы, пилки. Более половины всех орудий, вовлеченных в процесс обработки кости/рога, составляют резцы и скобели, а также орудия, на которых сочетаются следы скобления и прорезания. Варианты сочетания функций резания, скобления и строгания на рабочих лезвиях морфологически выраженных резцов известны по трасологическим исследованиям ( Филиппов , 2004. С. 28; Ахметгалеева , 2011. С. 108). На орудиях этой группы в зоне аккомодации встречены смолоподобные массы предположительно органического происхождения (рис. 3А).

Скобели представлены одним дублированным скребком, а также шестью концевыми скребками (рис. 3Б) . Характерен прием оформления выемки на боковой стороне корпуса скребка, который в сочетании с микроизносом позволяет реконструировать использование этих орудий в рукояти .

В качестве скобелей использовались два ретушированных окончания трон-кированных пластин, а также одна из боковых граней нуклеуса, 4 комбинированных орудия, 4 резца (рабочим лезвием выступала грань негатива резцового снятия), а также один технологический скол (ребристая пластина), 2 пластины (лезвием является слом заготовки), один отщеп с ретушью и одна пластинка с ретушью (скоблили ретушированной стороной).

Следы скобления выявлены на единичных экземплярах пластинчатых заготовок и отщепов с ретушью и без вторичного оформления (рабочим лезвием служили сломы заготовок, всего 8 ед.). В качестве стамески с узким лезвием был использован проксимальный конец одной пластинки с вентральной подтеской.

Пилкой служила пластина, одна из сторон в результате работы приобрела характерную зубчатую выкрошенность, на микроуровне сопровождающуюся продольными лезвию линейными цепочками плотной налегающей заполиров-ки. Следы строгания встречены на одном отщепе с ретушью.

Резцы представлены группой морфологически выраженных резцов (7 ед.), одним обломком выемчатого орудия, причем функцию резца выполнял «носик», образуемый сломом корпуса орудия по выемке, на самой выемке следов не обнаружено. Орудия, выполнявшие функцию резца/скобеля по кости/рогу, составляют 13 ед. Среди орудий этой группы есть 5 морфологически выраженных резцов, 2 скребка, 1 МППК. Сочетания признаков скобления и строгания кости/ рога встречены на одном крупном отщепе с ретушью.

Группа орудий для обработки твердого неопределимого органического материала – 33 ед. (16 %) – включает в себя изделия, следы на которых не удается с уверенностью диагностировать. Среди орудий со следами, характерными для обработки твердых органических материалов скоблением, есть 12 морфологически выраженных скребков, единичные экземпляры резца и пластинки, усеченной крутой ретушью по спинке, а также 4 пластины без вторичной обработки. В качестве резцов по неопределимому твердому органическому материалу использовались 8 морфологически выраженных резцов, 5 пластин, а также одно острие.

Основу группы орудий для обработки шкур/кожи – 23 ед. (11 %) – составляют морфологически выраженные скребки (12 ед.). Из этой группы три орудия фрагментированы, причем на двух из них по боковым сторонам корпуса оформлены выемки для фиксации под рукоять, а на третьем слом корпуса подправлен уплощающей ретушью по спинке в тех же целях (рис. 4А). Еще на трех целых скребках зафиксированы выломы корпуса на боковых сторонах. Эти выломы имеют одномоментное происхождение, как если бы на край заготовки с вентральной стороны один раз было оказано давление твердым острым предметом. На микроуровне ребра корпуса обушковой части сглажены, края выемок и выломов не несут признаков выразительного износа, но несколько сглажены. Подобные выломы фиксируются на многих орудиях и интерпретируются в комплексе со следами износа и аккомодации как намеренные для фиксации орудия в рукоять.

Единичными экземплярами представлены проколки, на естественном при-остренном окончании отщепа, острия и комбинированного орудия. «Жальца» проколок имеют характерные скругления граней и обволакивающую тусклую заполировку поверхности.

Раскроечные ножи по шкуре/коже отличает от разделочных/мясных ножей выразительность износа, характерного для обработки шкур/кожи (тусклая обволакивающая заполировка, линейность в структуре заполировки, сглаженность поверхности и арочное скругление рабочего лезвия), а также более четкая локализация микроизноса. Ножи по шкуре/коже представлены 7 экземплярами, рабочими лезвиями являлись боковые стороны пластины и пластинок. На обушковой части одного ножа на пластинке зафиксированы пятна коричневого смолоподобного вещества, ассоциируемые предварительно с остатками клеящих масс, фиксирующих лезвие ножа в рукояти. К этой группе примыкают также одна микропластинка с ретушью и одна МППК, на углу слома которых встречены следы разрезания шкур/кожи. В качестве ножа также использовалось одно долотовидное орудие из отщепа с чешуйчатой двусторонней подтеской по одному краю, причем рабочим лезвием выступал нетронутый вторичной обработкой край, а подтеска, вероятно, выступала в качестве уплощения заготовки под рукоять.

К группе орудий для работы по шкуре/коже отнесено одно комбинированное орудие на пластинке со скошенным вертикальной ретушью дистальным концом и базой, оформленной в виде скребкового лезвия. По одному краю вертикальной ретушью оформлена широкая неглубокая выемка. Трасологический анализ показал, что это орудие является скребком по шкуре/коже, а приостренный конец выполнял роль проколки. Выемка выступает в качестве элемента аккомодации (рис. 4А).

Орудия для обработки камня – 4 ед. (2 %) – немногочисленны и представлены тремя отбойниками/ретушерами, роль которых выполняли грани утилизированных нуклеусов. Поверхности и грани таких предметов несут на себе характерные следы многочисленных смятий, звездчатой забитости от ударов ( Чиннова , Леонова , 2000. С. 33–44; Гиря , 2010). В качестве ретушера также использовалась обушковая часть одного углового резца (функционально резец по кости/рогу).

Обсуждение. Процентное соотношение функциональных групп на стоянке демонстрирует весь спектр деятельности, связанной как с охотой, так и с выполнением бытовых операций по утилизации охотничьей добычи, изготовлению орудий из органических материалов. Подобное распределение характерно для неспециализированных стоянок с охотничьей направленностью (Straus, 2006; Васильева, 2013). На основании состава каменного инвентаря и распределения функциональных групп орудий стоянку, приуроченную к верхнепалеолитическому культурному слою навеса Чыгай, можно предварительно охарактеризовать как неспециализированную с полным циклом производственной деятельности.

Таким образом, в результате функционального анализа каменного инвентаря верхнепалеолитической стоянки навес Чыгай были получены данные о функциях каменных орудий, которые дают основание определить виды хозяйственно-бытовой деятельности, осуществлявшейся на ней. В инвентаре со стоянки присутствуют орудия охоты, а также орудия обработки охотничьей добычи и изготовления изделий из дерева, кости/рога. Отмечены факты, свидетельствующие о реутилизации некоторых орудий, а также об использовании других в нескольких производственных операциях. Остатки предположительно органического происхождения на каменных орудиях требуют дальнейшего изучения с применением комплекса методов естественных наук.

Список литературы Результаты трасологического анализа каменного инвентаря верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай на Северо-Западном Кавказе

- Александрова О. И., 2014. Органические остатки на кремневых изделиях из второго мезолитического слоя пещеры Двойная (по данным трасологического анализа)//КСИА. Вып. 235. С. 121-129.

- Александрова О. И., Киреева В. Н., Леонова Е. В., 2014. Опыт исследования остатков веществ органического и неорганического происхождения на поверхности каменных орудий из мезолитического слоя пещеры Двойная//АЭАЕ. № 4 (60). С. 2-12.

- Ахметгалеева Н. Б., 2011. Технологический анализ костяных наконечников с верхнепалеолитических стоянок Быки-1 и Быки-7 (бассейн Десны) //Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Режим доступа: http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-02-038271-8/978-5-02-038271-8_05.pdf. Дата обращения: 21.02.2016.

- Васильева Н. Б., 2013. Каменная индустрия мезолитических стоянок Молого-Шекснинского междуречья: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М. 15 с.

- Гиря Е. Ю., 2010. Открытия олдована на Юге России в свете экспериментально-трасологического метода//Исследования первобытной археологии Евразии: Сб. ст. к 60-летию чл.-корр. РАН, проф. Х. А. Амирханова/Ред. М. С. Гаджиев, О. М. Давудов. Махачкала: Наука ДНЦ. С. 88-113.

- Коробкова Г. Ф., Щелинский В. Е., 1996. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Ч. 1. СПб.: ИИМК РАН. 80 с. (Археологические изыскания; вып. 36).

- Леонова Е. В., 2009. Новые исследования памятников верхнего палеолита -мезолита в Губском ущелье (предварительные результаты)//Адаптация культур палеолита -энеолита к изменениям природной среды на Северо-Западном Кавказе/Ред. В. А. Трифонов. СПб.: Теза. С. 47-54.

- Леонова Е. В., 2015. К проблеме хронологии и культурной вариабельности каменных индустрий конца верхнего палеолита и мезолита Северо-западного Кавказа (по материалам навеса Чыгай и пещеры Двойная)//Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума РАН/Отд. историко-филологических наук РАН, Ин-т этнологии и антропологии РАН; отв. ред. А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М. С. 77-88.

- Леонова Е. В., Александрова О. И., Антипушина Ж. А., Сердюк Н. В., Спиридонова Е. А., Тесаков А. С., 2013. Комплексные исследования многослойных памятников каменного века в Губском ущелье//фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода (Ростов-на-Дону, 10-15 июля 2013 г.): Сб. ст. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 373-375.

- Лозовская О. В., 1994. К вопросу о трасологических признаках составного метательного оружия//Экспериментально-трасологические исследования в археологии/Отв. ред. Г. ф. Коробкова. СПб.: Наука С. 157-167.

- Нужний Д. Ю., 2008. Розвиток мiкролiтичної технiки в кам’яному вiцi: удосконалення зброї первiсних мисливцiв. К.: КНТ. 308 с.

- Филиппов А. К., 2004. Технологический и трасологический анализ изделий с резцовым сколом из верхнепалеолитической стоянки Рашков VII//Орудия труда и системы жизнеобеспечения населения Евразии (по материалам эпох палеолита -бронзы). СПб.: Европейский дом. С. 14-29.

- Чиннова А. Л., Леонова Н. Б., 2000. Каменные ретушеры верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II//Археологический альманах. Донецк. № 9. С. 33-44.

- Fischer A., Vemming H. P., Rasmussen P., 1984. Macro and micro wear traces on lithic projectile points: Experimental results and prehistoric examples//Journal of Danish Archaeology. Vol. 3. Iss. 1. P. 19-46.

- Keeley L. H., 1982. Hafting and retooling: effects on the archaeological record//American Antiquity. Vol. 47. No. 4. Р. 798-809.

- Pawlik A., 2004. Identification of hafting traces and residues by scanning electron microscopes and energy-dispersive analysis of X-rays//Lithics in Action: Papers from the Conference «Lithic Studies in the Year 2000»/Ed. by E. A Walker, F. W. Smith, F. Healy. Oxford: Oxbow Books. Р. 172-183. (Lithic Studies Society Occasional Paper, vol. 8.)

- Rots V., 2003. Towards an understanding of hafting: the macro-and microscopic evidence//Antiquity. Vol. 77. Iss. 298. Р. 805-815.

- Straus L. G., 2006. Of stones and bones: Interpreting site function in the Upper Paleolithic and Mesolithic of Western Europe//Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 25. Iss. 4. P. 500-509.