Рифы и карбонатные платформы: взгляд из Флоренции

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127842

IDR: 149127842

Текст статьи Рифы и карбонатные платформы: взгляд из Флоренции

На 32-м Международном гeологи-ческом конгрессе, так же как и на предыдущих конгрессах, в которых мне посчастливилось участвовать (Пекин, 1996 г., Рио-де-Жанейро, 2000 г.), проводились заседания различных комиссий, ассоциаций, школ.

Об одном таком заседании я бы хотел проинформировать читателей этого журнала.

В последний день работы конгресса, после его официального закрытия, известным итальянским минералогом Ж. Пюпином была организована «Цирконовая школа». Время проведения школы не способствовало большой на- полняемости аудитории, но для слушателей это было, пожалуй, к лучшему. Занятия с относительно небольшой группой, насчитывающей не более 20 человек, проходили очень динамично, с активным участием всeх присутствующих. Вначале Ж. Пюпин и eго ученики (точнее, ученицы) показали конкретные примеры использования циркона для решения различных проблем. Затем методом демонстрационной графики было представлено более десятка научных докладов по цирконовой тематике и проведена по ним дискуссия. Школа закончилась взаимным обменом информацией о результатах ис- следований цирконов в разных регионах и различных исследовательских коллективах.

Несмотря на то что к цирконовой проблеме я приобщился уже более двадцати лет назад, участие в пюпиновской школе позволило увидеть новые возможности этого замечательного минерала для решения огромного количества различных геологических вопросов, включая вопросы палеогеодинамики.

На такой приятной ноте для меня закончилось мое участие в работе 32-го Международного геологического конгресса.

Д. г.-м. н. А. Пыстин

РИФЫ И КАРБОНАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ: ВЗГЛflД ИЗ ФЛОРЕНЦИИ

В рамках 32-го Международного геологического конгресса работал специализированный симпозиум «Карбонатные платформы», включавший четыре сессии:

-

• Рифы и седиментация карбонатных платформ

-

• Осадочные ритмы на карбонатных платформах

-

• Тектонический контроль расположения, эволюции и исчезновения карбонатных плат

-

• Меловые карбонатные платформы: биостратиграфия, палеоэкология и седиментация.

На симпозиум было представлено 118 тезисов докладов, из которых на конгрессе было заслушано и продемонстрировано свыше 80 %. Среди них были и наши доклады: А. И. Антошкина, К. М. Сод-жа и fl. М. Гутак «Палеобиогеографическое значение си- лурийской рифовой биоты Урала, fiго-Восточной Аляски и Салаира» и В. С. Цыганко «Девонские органогенные постройки Европейского Северо-Востока». Второй мой доклад, также связанный с карбонатной тематикой, «Применение Palaeomicrocodium для распознавания обстановок осадконакопления и подразделений позднего девона» был включен в симпозиум по девону.

Обсуждаемые на симпозиуме проблемы карбонатной седиментации и развития карбонатных платформ были рассмотрены в разных аспектах и охватывали широкий возрастной диапазон — от кембрия до настоящего времени. Материалы были продемонстри-

А. И. Антошкина

рованы докладчиками из Италии, США, Канады, России, Испании, Греции, Индии, Казахстана, Китая, Франции, Германии, flпонии, Бразилии, Великобритании, Австралии, Португалии, Пакистана, Польши, Голландии, Украины, Швейцарии, Ирана, Туниса, fiгославии, Финляндии, Дании и Саудовской Aра-вии. Рассматриваемые вопросы касались как конкретных регионов, так и кон- цептуальных построений и общих закономерностей. Кроме того, доклады, касающиеся проблем карбонатонакопле-ния, были представлены и на других симпозиумах, что можно было видеть на стендах. Следует заметить, что доклады в виде стендов составляли самую значительную часть презентаций. Они выставлялись в огромном холле, давая возможность в течение дня спокойно ознакомиться с материалами по разным сессиям и общаться с авторами.

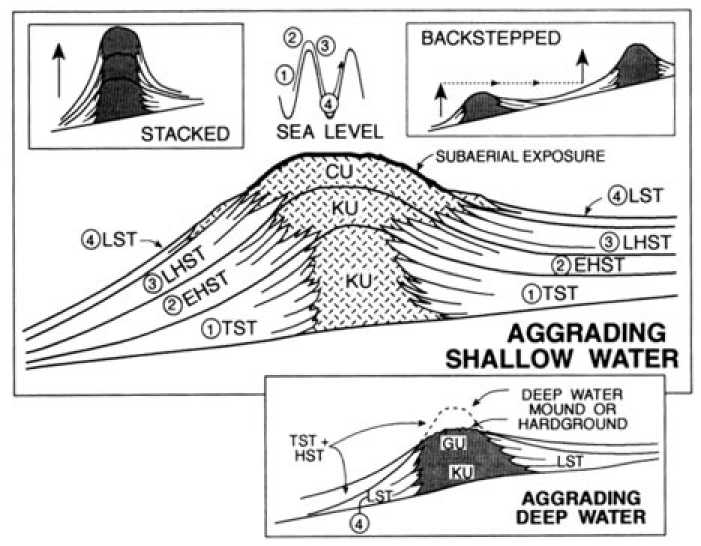

Как показали исследования, особенности формирования карбонатных последовательностей на современных платформах, позволяют выявить не только закономерности развития древних карбонатных платформ и определенные этапы их эволюции, но и выработать критерии их распознавания в иерархическом ряду проблем карбонат- ной седиментации.

В этом отношении большой интерес представляют заказные доклады Д. Луиса (D. S. Lowis) из Техаса, США, на тему «Тектонический контроль эволюции карбонатных платформ в протяженных средах» и «Тектонический контроль зарождения, роста и исчезновения кайнозойских карбонатных платформ в fiжно-Китайском море».

Автором определены крупномасштабные проблемы: пространственная и временная, связанные со скоростями («постоянные», пульсирующие/эпизо-дические и их увеличение/уменьше-ние) и пониманием локального/регио- в условиях слабого поступления сили-цикластики. Зарождение карбонатной платформы в предрифтовую и инверсионную стадии крайне редко из-за отсутствия подходящего подводного субстрата для карбонатонакопления. Рас-

(E. W. Adams), в котором автор показал новые результаты изучения классического верхнедевонского рифа в Каннингском бассейне Австралии. Казалось, что нового можно ожидать от объекта, изучением которого доволь-

но длительное время занимались специалисты из разных стран и о котором написано множество работ. Однако и методы исследований, и полученные результаты показали, что наши знания еще столь малы. Методом полевого цифрового картирования (масштаб которого не превышал 2 м) с помощью GPS исследователи подготовили обширную базу данных количественных характеристик из 5-километровых поверхностных выходов для реконструкции последовательного развития рифовой платформы. Использование этой базы данных позволяет разработать 3-D седиментологическую модель рифа, во время роста которого неоднократно менялись типы и конфигурация окраины платформы, где он развивался. Показано, что полученные количественные характеристики можно использовать для моделирования резервуаров.

нального тектонического проявления ( Структурные стили : 3D-морфология субстрата и 4D-кинематика и направления погружения : время/выражение карбонатных фаций). В масштабе пространственной проблемы важную роль в формировании карбонатных платформ играет отчетливая связь со стадиями эволюции экстенсивных бассейнов:

-

1. Предрифтовая (предрифтовая топография определяет начальный объем)

-

2. Синрифтовая (рост нарушений доминирует над амплитудой длины волны погружения)

-

3. Пострифтовая (медленное региональное погружение = эвстатическо-му ускорению стратификации)

-

4. Инверсионная (региональное дифференцированное погружение).

Показано, что зарождение карбонатных платформ происходит во время перехода от поздней синрифтовой стадии к ранней пострифтовой и они могут развиваться на протяжении всей пострифтовой истории бассейна, особенно сматривались примеры классического красноморского рифта и по сейсмическим материалам скважин fiжно-Китай-ского моря.

Среди сообщений, посвященных изучению собственно рифов, большее внимание привлек доклад Е. Адамса

14<Ь fold

Aimiu.i 20-28

32 J INTERNATIONAL

GEOLOGICAL CONGRESS

Большую аудиторию слушателей собрал доклад П. Бурка (P. A. Bourque) с коллегами из Германии и Бельгии (F. Neuweiler и F. Boulvain) под названием «Система иловых холмов: продукты и процессы». Генезис «палеозойского феномена» в виде органоген-

но-аккумулятивных сооружений типа «уолсортских» холмов и «красных» рифов Бельгии, а также ядер некоторых Ниагарских рифов более сорока лет представлял собой нерешенную проблему. Данные авторы показали, что в системе иловых холмов, в отличие от рифовой, главным процессом является не биоминерализация, а процесс органоминерализации. Суть его состоит в том, что собственно аккреция холма происходит благодаря зародышеобразованию кальциевого карбоната на отмершем органическом веществе мягких тканей губок. В результате такого процесса образуется автомикритовая сетка, в которую просеиваются разные иловые генерации, создавая отчетливую поли-иловую структуру. Откры- тые полости цементируются изопахи-товой кальцитовой коркой, образуя Stromatactis или заполняясь другой генерацией илового продукта из неразвитого или прерванного Stromatactis. Таким образом, авторы доказывают, что иловые холмы являются диагенетической постройкой, сформировавшейся в результате органоминерального процесса.

Серия докладов секции по осадочным ритмам на карбонатных платформах затрагивала тему разработки критериев глобальной корреляции мелководно-морских образований на основе комбинирования результатов секвент-ной стратиграфии, направленности трансгрессивно-регрессивных циклов, биостратиграфии, изотопной стратиг- рафии и палеомагнетизма в приложении к орбитальным циклам Миланко-вича.

Разнообразие вопросов, связанных с карбонатной седиментацией, показывает широкий диапазон ее аспектов как теоретических, так и практических. Несомненно, что современная исследовательская приборная база позволяет применять для решения проблем карбона-тообразования традиционные полевые и лабораторные методы на высокоуровневой орбите. Надеюсь, что и в дальнейшем изучение карбонатонакопле-ния и, собственно, рифов даст для геологии и для науки о Земле в целом немало чрезвычайно интересной и полезной информации.

Д. г.-м. н. А. Антошкина

ГЕОФИЗИКА

На геологическом конгрессе методике и результатам геофизических исследований было посвящено сравнительно немного докладов. Работало несколько специализированных геофизических секций, посвященных актуальным на сегодняшний день направлениям. Ряд докладов был посвящен решению с помощью геофизических методов глубинных и региональных геологических задач. Таким образом, можно отметить тенденцию к увеличению роли геофизических методов в исследованиях самых разных геологических объектов.

Секция «CROP — глубинное сейсмическое зондирование Италии» была посвящена результатам глубинных сейсмических исследований этого региона и прилегающих акваторий. Длина сейсмического профиля исследованного региона около 10 000 км: почти 8 740 км проходит по морю и около 1 250 км по суше. Сейсмические данные собраны в Атласе CROP, составленном в 1986—1999 гг., об этом говорилось в докладе Скрокка Д. (Scrocca D.) (Италия) «Атлас CROP: глубинное сейсмическое профилирование в Италии». Проект ECROS-CROP выполнен в сотрудничестве с французскими коллегами, в сотрудничестве со Швейцарией — NRP20, и самый пос- ледний проект — TRANSALP развивался совместно с Австрией и Германией. Данные исследования позволяют получить информацию о положении сейсмических границ и распределении скоростей сейсмических волн в земной

Н. Н. fiгова коре. Некоторые результаты глубинных исследований были раскрыты в докладах Лиотта Д. (Италия) «Геологическая интерпретация сейсмического профиля CROP 18 (fiжная Тоскания)» и Бар-чи М. (Италия) «Строение земной коры

Северных Апеннин Италии по сейсмическому профилю CROP 03». Полученные данные высокоинформативны, они фактически являются основой для построения глубинных геологических моделей региона. Подобные исследования, по всей вероятности, будут в дальнейшем активно развиваться.

Важным направлением в геофизике является применение высокоточной сейсморазведки и геофизических методов исследования скважин для решения задач, связанных с разведкой месторождений углеводородов, а также контролем за их эксплуатацией. Эта тема затрагивалась на секции «Новые направления исследований резервуаров», причем были представлены возможности и других геофизических методов (электроразведка, гравимагниторазведка) при решении этих задач.

На секции «Высокоразрешающая сейсморазведка» интересными были доклады Бенжуми Б. (Испания) «Высокоразрешающие методы сейсморазведки, применяемые в гидрогеологических исследованиях» и Россет Д. (Италия) «Исследования высокоразрешающей сейсморазведки на поверхности водоносных горизонтов». Доклады посвящены применению вышеуказанного метода для изучения верхней части разреза на суше и на аква-