Риск младенческой смертности среди потомков работников радиационно-опасного производства

Автор: Соснина С.Ф., Окатенко П.В., Сокольников М.Э.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 2 (46), 2024 года.

Бесплатный доступ

Младенческая смертность является индикатором уровня здравоохранения и социального благополучия общества и может служить ценным параметром при оценке последствий воздействия производственной среды на родителей для здоровья потомков. Осуществлен анализ рисков младенческой смертности в когорте первого поколения потомков работников производственного объединения (ПО) «Маяк» - первого отечественного предприятия атомной отрасли. Младенческая смертность и ее компоненты проанализированы в когорте детей (n = 24 780), родившихся в 1949-1973 гг., из них основную группу составили 14 435 потомков работников ПО «Маяк», группу сравнения - 10 345 детей необлученных родителей. Оценены частота и относительный риск ранней и поздней неонатальной, постнеонатальной и младенческой смертности с учетом пола потомков, календарного периода, нозологий, родительского возраста, категорий накопленных доз преконцептивного (до зачатия) облучения родителей на производстве. Относительный риск рассчитан с 95%-ным доверительным интервалом. Среди потомков необлученных родителей отмечена более высокая частота постнеонатальной смертности и младенческой смертности в целом. Инфекционная патология как причина смерти до года регистрировалась среди потомков работников ПО «Маяк» статистически значимо реже, чем в группе сравнения. Младенческая смертность в основной группе была ниже в категориях возраста родителей 21-25 и 31-35 лет и среди юных отцов. Высокий уровень младенческой смертности в некоторых категориях накопленных доз производственного преконцептивного гамма-облучения был обусловлен вкладом инфекционных нозологий. Младенческая смертность вследствие злокачественных новообразований в основной группе требует дальнейшего эпидемиологического анализа. Ретроспективный анализ продемонстрировал более высокие уровни младенческой смертности и ее компонентов среди детей необлученных родителей, что, возможно, объясняется «эффектом здорового рабочего» и социальным благополучием персонала ПО «Маяк».

Младенческая смертность, ранняя неонатальная смертность, поздняя неонатальная смертность, постнеонатальная смертность, радиационно-опасное производство, по «маяк», потомки облученных, преконцептивное облучение, гамма-излучение, доза на гонады

Короткий адрес: https://sciup.org/142241694

IDR: 142241694 | УДК: 613.648.4: | DOI: 10.21668/health.risk/2024.2.08

Текст научной статьи Риск младенческой смертности среди потомков работников радиационно-опасного производства

Медико-демографические показатели младенческой, детской и материнской смертности являются индикаторами здоровьесбережения населения и организации здравоохранения [1, 2]. Младенческая смертность рассматривается в качестве барометра социального благополучия общества, по уровню которой оценивается степень социально-экономического развития общества и качество жизни населения [3].

Многообразие факторов риска здоровью младенцев, в частности медико-биологических факторов, таких как акушерская и экстрагенитальная патологии матерей, течение беременности и родов [4], а также факторов, характеризующих социальноэкономические условия населения [5, 6], широко представлено в публикациях. Вопросы отдаленных последствий воздействия на родителей различных техногенных факторов, включая радиацию, и связанный с ними риск мутагенных эффектов в зародышевых клетках тревожат научное сообщество в течение длительного времени [7, 8].

Особое внимание отведено радиационному воздействию как фактору, потенциально предрасполагающему к смертности в раннем возрасте. Так, существует обеспокоенность по поводу неблагоприятных исходов беременности и генетических забо-

леваний (трансгенерационных или наследственных эффектов), связанных с воздействием на население радиоактивных осадков [9]. В анализе долгосрочных тенденций уровня младенческой смертности в Соединенных Штатах и некоторых европейских странах (Франции, Великобритании, Испании, Германии и Италии) авторы предполагают, что испытания ядерного оружия в атмосфере могут быть причиной гибели нескольких миллионов младенцев в Северном полушарии [10]. Другие авторы указывают на рост перинатальных потерь в загрязненных префектурах после аварии на атомной электростанции Фукусима-Дайити в Японии в 2011 г. [11]. Между тем вопросы медицинских последствий для потомков после производственного контакта родителей с источниками ионизирующих излучений остаются предметом дискуссии [12].

Данная работа описывает ретроспективное когортное исследование смертности среди детского населения г. Озерска – закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО), расположенного вблизи первого отечественного предприятия атомной отрасли производственного объединения (ПО) «Маяк», функционирующего с 1948 г.

Цель исследования – анализ младенческой смертности и входящих в нее компонентов в когорте первого поколения потомков работников ПО «Маяк».

Материалы и методы. Источниками информации для исследования послужили следующие базы данных лаборатории радиационной эпидемиологии ЮУрИБФ: Регистр персонала ПО «Маяк»1, Детский регистр населения ЗАТО г. Озерск2, Регистр причин смерти населения г. Озерска [13] и Регистр здоровья детского населения г. Озерска [14]. Сведения о преконцептивных (до зачатия) профессиональных дозах внешнего гамма-облучения гонад получены из базы данных «Дозиметрическая система работников Маяка 2013» [15].

Группы детей для ретроспективного исследования формировались следующим образом. В основную группу вошли дети работников ПО «Маяк», рожденные в г. Озерске в 1949–1973 гг. – 14 580 потомков (51,7 % мальчиков – 7543, 48,3 % девочек – 7037), из них живорожденных потомков – 14 435 детей (51,7 % мальчиков – 7457; 48,3 % девочек – 6978).

Детский Регистр ЗАТО г. Озерск содержит информацию о 43 680 детях 1949–1973 гг. рождения, из них 35 149 детей родились в городе. После включения 14 580 потомков работников ПО «Маяк» в основную группу проведена проверка среди оставшихся 20 569 детей на предмет преконцептивного облучения родителей (профессиональное облучение до зачатия ребенка, в том числе среди строителей, военных; ликвидаторов радиационных аварий; переселенцев с территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Группа сравнения состояла в итоге из 10 427 детей от необлученных родителей, рожденных в ЗАТО в 1949–1973 гг.: 50,8 % мальчиков – 5301; 49,2 % девочек – 5126, из них живорожденных потомков – 10 345 детей (50,8 % мальчиков – 5260; 49,2 % девочек – 5085).

Сопоставимость групп достигнута фактом рождения детей в г. Озерске и единым периодом наблюдения, что предполагает отсутствие различий в климатогеографических условиях проживания и одинаковое качество медицинского обслуживания населения ЗАТО.

Причины смерти учитывались согласно «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ) девятого и десятого пересмотров. Показатели смертности рассчитаны на 1000 детей: ранняя неонатальная смертность – как отношение числа детей, умерших в первые 7 суток, к числу детей, рожденных живыми; поздняя неонатальная смертность – как отношение числа детей, умерших в возрасте от 8 до 28 дней, ко всем живорожденным, исключая детей, умерших на первой неделе жизни; постнеонатальная смертность – как отношение числа детей, умерших в возрасте от 29 дней до года, ко всем детям, родившимся живыми, за исключением умерших в первые 28 дней жизни; младенческая смертность – как отношение числа детей, умерших от рождения до 12 месяцев, ко всем живорожденным.

Для сравнительного анализа применялось программное обеспечение Statistica Version 10 (StatSoft, USA): частоты сравнивались с помощью Pearson's chi-squared test (критерия χ²) и two-tailed Fisher's exact test (точного критерия Фишера)3. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05. Расчет относительного риска (ОР) проводился по формуле:

ОР = ( a / ( a + b )) / ( c / ( c + d )), где a – случаи смерти среди потомков основной группы; b – живые потомки основной группы; c – случаи смерти среди потомков группы сравнения; d – живые потомки группы сравнения; с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ):

95 % CI = exp ( ln( RR ) - 1,96 ■ SE { ln( RR ) } ) to exp ( ln( RR ) + 1,96 ■ SE { ln( RR ) } )

и среднеквадратической ошибкой логарифмического ОР:

SE { ln( RR ) } = . - + -1.

-

У a c a + b c + b

Проанализирована частота и ОР смерти до года с учетом пола потомков, периодов рождения, родительского возраста на момент рождения детей. Рассмотрены следующие пятилетние календарные периоды: 1949–1953, 1954–1958, 1959–1963, 1964–1968 и 1969–1973 гг. Анализ родительского возраста проведен в интервалах: 20 лет и младше, 21–25 лет, 26–30 лет, 31–35 лет, 36 лет и старше.

ОР смерти потомков с учетом преконцептив-ного облучения родителей на ПО «Маяк» рассчитан в каждой из следующих категорий доз внешнего гамма-облучения гонад: нулевая доза (отсутствие зафиксированных доз у работника в исследуемый период); 0,1–20; 20,1–50; 50,1–100; 100,1–500; 500,1–1000; 1000,1 мГр и более.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ младенческой смертности и ее составляющих в группах представлен в табл. 1. В основной группе потомков за весь период наблюдения было зарегистрировано 372 случая младенческой смертности (57,5 % мальчиков, 42,5 % девочек). Среди потомков необлученных родителей число детей, умерших до года, составляло 322 ребенка (56,8 % мальчиков, 43,2 % девочек), статистически значимо превышая данные в основной группе: χ2 = 6,35; p = 0,012.

Ранняя неонатальная смертность составляла в основной группе 39,3 % (146 / 372) всех случаев смерти в возрасте до года и 32,6 % (105 / 322) в группе сравнения и не различалась в группах. Поздняя неонатальная смертность занимала в структуре младенческой смертности 5,9 % (22 / 372) в основной группе и 6,8 % (22 / 322) в группе сравнения. Значимых статистических различий в группах по частоте поздней неонатальной смертности не найдено ни в целом, ни при сравнении с учетом пола потомков.

Удельный вес постнеонатальной смертности в группах был большим: 54,8 % (204 / 372) в основной группе и 60,6 % (195 / 322) в группе сравнения. Частота постнеонатальной смертности была статистически значимо выше в группе сравнения как по сумме наблюдений (χ2 = 8,47; p = 0,004), так и при сравнительном анализе по полу (среди мальчиков – χ2 = 4,54, p = 0,033; среди девочек – χ2 =4,06, p = 0,044).

Расчет относительного риска показал аналогичные итоги: постнеонатальная смертность среди мальчиков, девочек и обоих полов и младенческая смертность в целом были выше среди потомков не-облученных родителей.

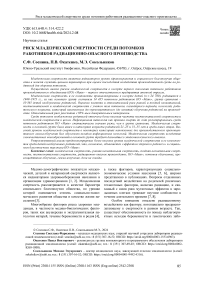

Динамика младенческой смертности и ее составляющих по пятилетним периодам рождения детей представлена на рис. 1. Временны́ е тенденции ранней неонатальной смертности отличались пропорциональностью в обеих группах: с минимальными значениями в период 1949–1953 гг., стабилизацией в 1954–1963 гг. и постепенным снижением к 1969–1973 гг. Сравнительный анализ ранней неонатальной смертности в каждом календарном интервале не выявил различий между группами.

Уровни поздней неонатальной, постнеонатальной и младенческой смертности в группах в целом были сопоставимы: наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в 1949–1953 гг. и неуклонно снижались к концу наблюдаемого периода. Значимые статистические различия отмечены только среди детей 1959–1963 гг. рождения, когда частота младенческой смертности в группе сравнения была выше, чем в основной группе (χ2 = 3,88; p = 0,049).

Таблица 1

|

Основная группа |

Группа сравнения |

Относительный риск [95 % ДИ] |

|||||||||

|

Муж. ( n = 7457), абс. (на 103) |

Жен. ( n = 6978), абс. (на 103) |

Всего ( n = 14435), абс. (на 103) |

Муж. ( n = 5260), абс. (на 103) |

Жен. ( n = 5085), абс. (на 103) |

Всего ( n = 10345), абс. (на 103) |

Муж. |

Жен. |

Всего |

|||

|

ОР |

ДИ |

ОР |

ДИ |

ОР |

ДИ |

||||||

|

Ранняя неонатальная смертность |

|||||||||||

|

83 (11,1) |

63 (9,0) |

146 (10,1) |

64 (12,2) |

41 (8,1) |

105 (10,2) |

0,92 |

0,7–1,3 |

1,12 |

0,8–1,7 |

0,99 |

0,8–1,3 |

|

Поздняя неонатальная смертность 1 |

|||||||||||

|

13 (1,8) |

9 (1,3) |

22 (1,5) |

9 (1,7) |

13 (2,6) |

22 (2,1) |

1,02 |

0,4–2,4 |

0,51 |

0,2–1,2 |

0,72 |

0,4–1,3 |

|

Постнеонатальная смертность 2 |

|||||||||||

|

118* (16,0) |

86* (12,5) |

204* (14,3) |

110 (21,2) |

85 (16,9) |

195 (19,1) |

0,76* |

0,6–0,98 |

0,74* |

0,5–0,99 |

0,75* |

0,6–0,9 |

|

Младенческая смертность |

|||||||||||

|

214 (28,7) |

158 (22,6) |

372* (25,8) |

183 (34,8) |

139 (27,3) |

322 (31,1) |

0,83 |

0,7–1,01 |

0,83 |

0,7–1,04 |

0,83* |

0,7–0,96 |

П р и м е ч а н и е: 1 – за вычетом детей, умерших в первые 7 дней жизни; 2 – за вычетом детей, умерших в первые 28 дней жизни; * – статистически значимые различия.

Младенческая смертность и ее компоненты в группах

—♦— Ранняя неонатальная смертность ОснГ

—•- Ранняя неонатальная смертность ГСр

—*— Поздняя неонатальная смертность ОснГ

•*■ Поздняя неонатальная смертность ГСр ““ Постнеонатальная смертность ОснГ ”♦" Постнеонатальная смертность ГСр

Младенческая смертность ОснГ

- Младенческая смертность ГСр на 10’

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0 -

10.0

5,0

0,0

Рис. 1. Динамика младенческой смертности и ее составляющих за 1949–1973 гг. (ОснГ – основная группа, ГСр – группа сравнения)

Оценка относительного риска в зависимости от периода рождения потомков показала те же тенденции: младенческая смертность в группе сравнения среди детей 1959–1963 гг. рождения была статистически значимо выше, чем в основной группе – ОР = 0,67 (0,5–0,99) (табл. 2). Сравнительный анализ ранней и поздней неонатальной, постнеонатальной смертности с учетом пятилетних периодов рождения детей не выявил значимых различий.

Немногочисленные публикации описывают проблемы младенческой смертности в ранние годы наблюдения, указывая, что это был сложный период преодоления демографических последствий войны в условиях жесточайшей нехватки ресурсов [16]. Согласно данным национальной статистики, младенческая смертность за 1947–1964 гг. сократилась со 130

до 25 на 1000 родившихся, и коэффициент младенческой смертности в 70–80-е гг. прошлого столетия варьировался от 23,6 до 22,1 на 103 и зависел от региональных особенностей4. А.А. Баранов в анализе 30-летних тенденций младенческой смертности в СССР указывает, что «одной из особенностей были ее сезонные колебания с пиковыми показателями в июле – сентябре» [17].

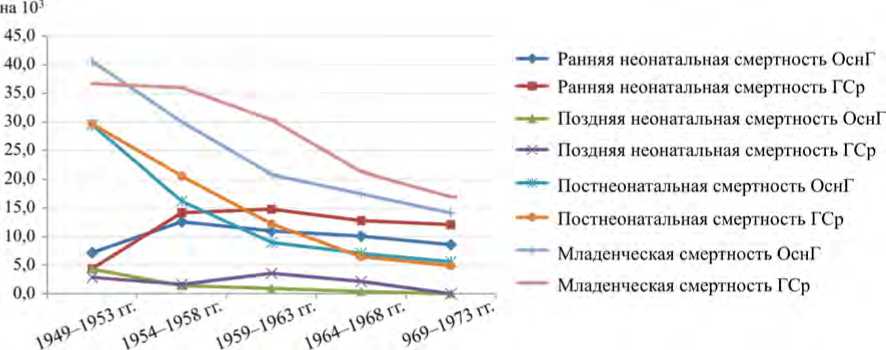

Анализ структуры смертности в группах показал, что в спектре младенческой смертности у потомков облученных родителей ведущими были «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» (коды по МКБ-10 – P00–P96): 132 случая (35,5 % всех исходов); в группе сравнения этот подкласс занимал вторые позиции – 97 случаев (30,1 %), χ2=0,035; p > 0,05 (рис. 2).

Таблица 2

Относительный риск смерти до года по периодам рождения детей

|

Период, гг. |

Подвиды смертности |

Основная группа, n = 14 435 |

Группа сравнения, n = 10 345 |

ОР [95 % ДИ] |

||||

|

абс. |

число детей в группе3 |

на 103 |

абс. |

число детей в группе3 |

на 103 |

|||

|

1949–1953 гг. |

Ранняя неонатальная |

22 |

3053 |

7,2 |

17 |

3869 |

4,4 |

1,64 [0,9–3,1] |

|

Поздняя неонатальная 1 |

13 |

3031 |

4,3 |

11 |

3852 |

2,9 |

1,5 [0,7–3,3] |

|

|

Постнеонатальная 2 |

89 |

3018 |

29,5 |

114 |

3841 |

29,7 |

0,99 [0,8–1,3] |

|

|

Младенческая |

124 |

3053 |

40,6 |

142 |

3869 |

36,7 |

1,11 [0,9–1,4] |

|

|

1954–1958 гг. |

Ранняя неонатальная |

45 |

3565 |

12,6 |

35 |

2471 |

14,2 |

0,89 [0,6–1,4] |

|

Поздняя неонатальная |

5 |

3520 |

1,4 |

4 |

2436 |

1,6 |

0,86 [0,2–3,2] |

|

|

Постнеонатальная |

57 |

3515 |

16,2 |

50 |

2432 |

20,6 |

0,79 [0,5–1,2] |

|

|

Младенческая |

107 |

3565 |

30,0 |

89 |

2471 |

36,0 |

0,83 [0,6–1,1] |

|

4 Anderson B.A., Silver B.D. Trends in mortality of the Soviet population // Sov. Econ. – 1990. – Vol. 6, № 3. – P. 191–251; Современные тенденции смертности по причинам смерти в России: 1965–1994 / Ф. Милле, В.М. Школьников, В. Эртриш, Ж. Валлен – М.: Центр демографии и экологии человека; Париж: Национальный институт демографических исследований (INED), 1996. – 140 с.

Окончание табл. 2

|

Периоды, гг. |

Подвиды смертности |

Основная группа, n = 14 435 |

Группа сравнения, n = 10 345 |

ОР [95 % ДИ] |

||||

|

абс. |

число детей в группе3 |

на 103 |

абс. |

число детей в группе3 |

на 103 |

|||

|

1959–1963 гг. |

Ранняя неонатальная |

36 |

3264 |

11,0 |

21 |

1416 |

14,8 |

0,74 [0,4–1,3] |

|

Поздняя неонатальная |

3 |

3228 |

0,9 |

5 |

1395 |

3,6 |

0,26 [0,1–1,1] |

|

|

Постнеонатальная |

29 |

3225 |

9,0 |

17 |

1390 |

12,2 |

0,74 [0,4–1,3] |

|

|

Младенческая |

68 |

3264 |

20,8 |

43 |

1416 |

30,4 |

0,67* [0,5–0,99] |

|

|

1964–1968 гг. |

Ранняя неонатальная |

26 |

2571 |

10,1 |

12 |

939 |

12,8 |

0,79 [0,4–1,6] |

|

Поздняя неонатальная |

1 |

2545 |

0,4 |

2 |

927 |

2,2 |

0,18 [0,02–2,0] |

|

|

Постнеонатальная |

18 |

2544 |

7,1 |

6 |

925 |

6,5 |

1,09 [0,4–2,7] |

|

|

Младенческая |

45 |

2571 |

17,5 |

20 |

939 |

21,3 |

0,82 [0,5–1,4] |

|

|

1969–1973 гг. |

Ранняя неонатальная |

17 |

1982 |

8,6 |

20 |

1650 |

12,1 |

0,71 [0,4–1,4] |

|

Поздняя неонатальная |

– |

1965 |

– |

– |

1630 |

– |

– |

|

|

Постнеонатальная |

11 |

1965 |

5,6 |

8 |

1630 |

4,9 |

1,14 [0,5–2,8] |

|

|

Младенческая |

28 |

1982 |

14,1 |

28 |

1650 |

17,0 |

0,83 [0,5–1,4] |

|

П р и м е ч а н и е: 1 – за вычетом детей, умерших в первые 7 дней жизни; 2 – за вычетом детей, умерших в первые 28 дней жизни; 3 – число детей данного периода рождения в группе; * – статистически значимые различия.

Состояния в перинатальном периоде

Эндокринопатии

Травмы и отравления

Инфекции

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Врожденные пороки развития

“*— Основная группа ”♦• Группа сравнения

Рис. 2. Частота некоторых подклассов младенческой смертности ( · 103)

Второе место среди причин смерти до года у потомков облученных родителей (23,9 % – 89 случаев) и как ведущие причины смерти до года у потомков необлученных родителей (32,9 % – 106 случаев) занимали инфекционные заболевания, статистически значимо чаще зарегистрированные в группе сравнения: χ2 = 12,86; p = 0,00034. Болезни органов дыхания занимали третью позицию в группах: 71 случай (19,1 %) в основной группе и 69 случаев (21,4 %) в группе сравнения, χ2 = 0,035; p > 0,05.

Статистически значимых различий при сравнении остальных подклассов (эндокринопатии, врожденные пороки развития, болезни нервной и пищеварительной систем) не отмечено.

Ранняя неонатальная смертность вследствие недоношенности значимо чаще наблюдалась в группе сравнения – 2,2 против 1,2 ( · 103) в основной группе (χ2 = 4,1, p = 0,04). Наиболее частыми причинами смерти в поздний неонатальный период в обеих группах были пневмонии без уточнения возбудителя, врожденные аномалии развития сердца и магистральных сосудов и состояния перинатального периода, представленные в основном выраженной степенью недоношенности, последствиями родовых травм и респираторным дистресс-синдромом. Значимых статистических различий этих состояний в поздний неонатальный период между группами не обнаружено.

В структуре постнеонатальной смертности преобладала инфекционная составляющая: болезни органов дыхания, в частности бронхопневмонии без уточнения возбудителя, и кишечные инфекции, среди которых особенно часто регистрировались случаи смерти от шигеллеза. Следует отметить, что в период 1950–1956 гг. в ЗАТО отмечалась крайне неблагополучная эпидемиологическая ситуация по дизентерии с тяжелыми формами инфекции и высоким процентом летальности. Так, в основной группе в постнеонатальный период всего зарегистрировано

77 смертельных исходов от кишечных инфекций (5,4 · 103), из них 47 случаев – вследствие шигеллеза (3,3 · 103), из которых 85,1 % относились к 1950–1956 гг. В группе сравнения частота кишечных инфекций в целом была значимо выше: 79 случаев – 7,7 · 103 (χ2 = 5,13, p = 0,024); из них наблюдалось 49 случаев шигеллеза – 4,8 · 103 (χ2 = 3,44, p > 0,05), из которых 79,6 % относились к периоду 1950–1956 гг.

Помимо поражений кишечника, инфекционная патология в постнеонатальном периоде была представлена детскими карантинными инфекциями, вирусными гепатитами и туберкулезом. Отмечено, что в группе сравнения туберкулез регистрировался в качестве причин смерти в постнеонатальный период значимо чаще, чем в основной группе: 1,27 против 0,2 · 103) ( F -test = 0,0017). Среди потомков необлу-ченных родителей были диагностированы единичные случаи милиарного туберкулеза и внелегочные формы туберкулезной инфекции – туберкулез мозговых оболочек и костной ткани. Пневмонии постнеонатального периода значимо чаще являлись причиной смерти в группе сравнения: 5,28 против 3,5 · 103) в основной группе, χ2 = 4,46; p = 0,035. В итоге по сумме наблюдений инфекционные заболевания гораздо чаще регистрировались как причины смерти в постнеонатальный период среди детей необлученных родителей: 104 случая – 10,2 · 103 против 88 случаев – 6,17 · 103 в основной группе, χ2=12,3; p = 0,0005.

Важно отметить, что среди детей облученных родителей в постнеонатальный период зарегистрировано два случая смерти от злокачественных новообразований (ЗНО). Лейкоз неуточненного клеточного типа диагностирован в 1954 г. у трехмесячного мальчика, чьи родители были работниками радиохимического производства и подвергались прекон-цептивному радиационному воздействию гамма-облучения в дозе 5,1 мГр на яичники и 385,8 мГр на семенники, доза внутриутробного гамма-облучения составляла 8,78 мГр. ЗНО головного мозга диагностировано в 1968 г. у девочки 5-месячного возраста, отец которой являлся работником реакторного завода, и доза преконцептивного производственного внешнего гамма-облучения семенников достигала 2,33 мГр. Среди потомков необлученных родителей смертельных исходов вследствие ЗНО в возрасте до года не наблюдалось.

Следует указать, что сравниваемые группы состояли только из детей, родившихся и проживавших в ЗАТО. С момента пуска основного производства «медицинское обслуживание населения ЗАТО, наряду с работниками градообразующего предприятия, осуществляется ФМБА России в виде медико-санитарных частей и клинических больниц» [18], что предполагает единые стандарты оказания помощи и оснащенность службы здравоохранения.

В табл. 3 показаны распределение потомков, умерших до года, по возрасту родителей при рожде- нии детей и относительный риск смерти до года в различных категориях материнского и отцовского возраста.

В основной группе материнский возраст при рождении ребенка в среднем приходился на 26 лет (диапазон от 15 до 46 лет), отцовский – 27,5 г. (17–54 года). В группе сравнения средний возраст матерей был аналогичным – 26 лет (15–49 лет), средний возраст отцов был несколько выше – 28,3 г. (15–56 лет). Характеристики возраста родителей среди случаев смерти до года мало отличались от данных в когорте: в основной группе средний возраст матерей – 26 лет (17–43), отцов – 27,3 г. (19–50); в группе сравнения – 26 лет (16–45) и 28 лет (19–47) соответственно.

В обеих группах дети наиболее часто рождались у матерей в возрасте 21–25 лет и отцов в возрасте 26–30 лет. Случаи младенческой смертности в группах регистрировались чаще у мальчиков, родившихся от юных матерей (в основной группе – 40,0 · 103, в группе сравнения – 43,0 · 103, p > 0,05) и матерей 36 лет и старше (37,8 и 48,2 · 103) соответственно, p > 0,05), а также среди потомков юных отцов (среди мальчиков в основной группе – 34,3 · 103, p > 0,05; среди девочек группы сравнения – 53,4 · 103, F -test = 0,031).

Статистически значимые оценки относительного риска получены для категории материнского возраста 21–25 лет, в которой младенческая смертность в группе сравнения была выше для потомков женского пола – 0,68 (0,5–0,96) и для обоих полов – 0,75 (0,6–0,95), и категории 31–35 лет для девочек – 0,5 (0,3–0,97). Младенческая смертность была значимо ниже для потомков работников ПО «Маяк» в следующих категориях возраста отца: 20 лет и младше, 21–25 лет и 31–35 лет.

Изучение различий в показателях младенческой смертности в возрастных подгруппах матерей младше 20 лет в США показало, что дети, рожденные от более молодых матерей, подвергались повышенному риску смерти [19]. Связь преклонного возраста отца с негативными последствиями как для матери, так и для потомков, описывают Y.S. Khandwala et al. [20]. Между тем, по данным шведского реестра для изучения смертности, отмечена более высокая выживаемость у потомков пожилых родителей [21]. Авторами подчеркивается важность тенденции рождения «более поздних детей в более богатом и здоровом» окружении. Вместе с тем M. Balaj et al. [22] указывают на значимость уровня образования родителей, отмечая, что более низкий уровень образования матери и отца является фактором риска детской смертности, даже после учета других маркеров социально-экономического статуса семьи. Исследование связи между уровнем образования родителей и младенческой смертностью на основе статистических данных естественного движения населения в Японии показало, что более низкий уровень образования матерей действительно был связан с детской смертностью [23].

Таблица 3

Относительный риск смерти до года по возрасту родителей при рождении детей

|

Возраст родителей, лет |

Пол ▲ |

Основная группа, n = 14 435 |

Группа сравнения, n = 10 345 |

ОР [95 % ДИ] |

||||

|

абс. |

число детей в группе 1 |

на 103 |

абс. |

число детей в группе 1 |

на 103 |

|||

|

В целом по группе |

Муж. |

214 |

7457 |

28,7 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,82 [0,7–1,002] |

|

Жен. |

158 |

6978 |

22,6 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,83 [0,7–1,04] |

|

|

Всего |

372 |

14435 |

25,8 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,83* [0,7–0,96] |

|

|

Возраст матерей |

||||||||

|

20 и младше |

Муж. |

33 |

825 |

40,0 |

32 |

744 |

43,0 |

0,93 [0,6–1,5] |

|

Жен. |

20 |

757 |

26,4 |

14 |

652 |

21,5 |

1,23 [0,6–2,4] |

|

|

Всего |

53 |

1582 |

33,5 |

46 |

1396 |

33,0 |

1,02 [0,7–1,5] |

|

|

21–25 |

Муж. |

84 |

2938 |

28,6 |

73 |

2080 |

35,1 |

0,82 [0,6–1,1] |

|

Жен. |

61 |

2796 |

21,8 |

66 |

2063 |

32,0 |

0,68* [0,5–0,96] |

|

|

Всего |

145 |

5734 |

25,3 |

139 |

4143 |

33,6 |

0,75* [0,6–0,95] |

|

|

26–30 |

Муж. |

55 |

2420 |

22,7 |

42 |

1482 |

28,3 |

0,8 [0,5–1,2] |

|

Жен. |

52 |

2255 |

23,1 |

33 |

1496 |

22,1 |

1,05 [0,7–1,6] |

|

|

Всего |

107 |

4675 |

22,9 |

75 |

2978 |

25,2 |

0,91 [0,7–1,2] |

|

|

31–35 |

Муж. |

31 |

983 |

31,5 |

21 |

643 |

32,7 |

0,97 [0,6–1,7] |

|

Жен. |

15 |

892 |

16,8 |

20 |

594 |

33,7 |

0,5* [0,3–0,97] |

|

|

Всего |

46 |

1875 |

24,5 |

41 |

1237 |

33,1 |

0,74 [0,5–1,1] |

|

|

От 36 лет и старше |

Муж. |

11 |

291 |

37,8 |

15 |

311 |

48,2 |

0,78 [0,4–1,7] |

|

Жен. |

10 |

278 |

36,0 |

6 |

280 |

21,4 |

1,68 [0,6–4,6] |

|

|

Всего |

21 |

569 |

36,9 |

21 |

591 |

35,5 |

1,04 [0,6–1,9] |

|

|

2 Возраст отцов 2 |

||||||||

|

20 и младше |

Муж. |

8 |

233 |

34,3 |

2 |

141 |

14,2 |

2,42 [0,5–11,2] |

|

Жен. |

2 |

204 |

9,8 |

7 |

131 |

53,4 |

0,18* [0,04–0,9] |

|

|

Всего |

10 |

437 |

22,9 |

9 |

272 |

33,1 |

0,69 [0,3–1,7] |

|

|

21–25 |

Муж. |

72 |

2508 |

28,7 |

65 |

1761 |

36,9 |

0,78 [0,6–1,1] |

|

Жен. |

53 |

2391 |

22,2 |

49 |

1675 |

29,3 |

0,76 [0,5–1,1] |

|

|

Всего |

125 |

4899 |

25,5 |

114 |

3436 |

33,2 |

0,77* [0,6–0,99] |

|

|

26–30 |

Муж. |

66 |

2855 |

23,1 |

55 |

1789 |

30,7 |

0,75 [0,5–1,1] |

|

Жен. |

56 |

2662 |

21,0 |

43 |

1854 |

23,2 |

0,91 [0,6–1,3] |

|

|

Всего |

122 |

5517 |

22,1 |

98 |

3643 |

26,9 |

0,82 [0,6–1,1] |

|

|

31–35 |

Муж. |

28 |

1224 |

22,9 |

38 |

934 |

40,7 |

0,56* [0,4–0,9] |

|

Жен. |

19 |

1145 |

16,6 |

30 |

859 |

34,9 |

0,47* [0,3–0,8] |

|

|

Всего |

47 |

2369 |

19,8 |

68 |

1793 |

37,9 |

0,52* [0,4–0,8] |

|

|

От 36 лет и старше |

Муж. |

14 |

477 |

29,4 |

23 |

633 |

36,3 |

0,81 [0,4–1,6] |

|

Жен. |

9 |

452 |

19,9 |

10 |

553 |

18,1 |

1,1 [0,5–2,7] |

|

|

Всего |

23 |

929 |

24,8 |

33 |

1186 |

27,8 |

0,89 [0,5–1,5] |

|

П р и м е ч а н и е: 1 – число детей в группе от родителей данного возраста; 2 – возраст отца неизвестен у 284 потомков в основной группе и 15 потомков в группе сравнения; * – статистически значимые различия; ▲ – в колонке указан пол новорожденных.

В табл. 4 показана оценка доз преконцептивно-го внешнего гамма-облучения родителей основной группы на ПО «Маяк». Представлены параметры накопленных доз внешнего гамма-излучения в целом по группе и среди детей, умерших до года.

Максимальные дозы производственного облучения матерей во всей основной группе достигали 4075,6 мГр; среди матерей, чьи дети умерли до года, – 1930,4 мГр. Аналогичные тенденции были отмечены при анализе преконцептивного облучения семенников: во всей когорте максимальная доза достигала 5653,1 мГр, при анализе случаев младенческой смертности – 3987,5 мГр. Величины средних характеристик доз преконцептивного облучения яичников и семенников были ниже среди случаев младенческой смертности, чем в когорте в целом.

Распределение детей основной группы по категориям доз производственного облучения родителей показало, что наибольшее число потомков отмечалось в интервале доз до зачатия 100,1–500 мГр (26 % детей от матерей-работниц ПО «Маяк» и 30,3 % детей от отцов-персонала) и «нулевых доз» (24,5 и 15,8 % соответственно). Анализ младенческой смертности показал, что в этих категориях было зарегистрировано самое большое число случаев смерти до года: при преконцептивном облучении яичников – 24,1 % в дозовой категории 100,1–500 мГр и 27,2 % при «нулевых дозах»; при преконцептивном облучении семенников – 28,2 и 26 % соответственно.

Оценка младенческой смертности с учетом интервалов доз внешнего гамма-излучения в сравнении с аналогичными данными потомков соответствующего пола от необлученных родителей представлена в табл. 5.

Таблица 4

Характеристика преконцептивного внешнего гамма-облучения родителей на производстве, мГр

|

Параметр |

Число потомков |

Диапазон доз |

Среднее значение ± среднее квадратическое отклонение |

Медиана [интерквартильный размах Q 25 ; Q 75 ] |

|

Преконцептивное облучение яичников |

||||

|

Вся основная группа |

4821 |

0–4075,6 |

286,8 ± 470,9 |

74,4 [0,4; 367,4] |

|

Случаи смерти до года |

158 |

0–1930,4 |

276,2 ± 474,1 |

55,3 [0; 303,8] |

|

Преконцептивное облучение семенников |

||||

|

Вся основная группа |

12356 |

0–5653,1 |

382,2 ± 614,8 |

126,9 [16,1; 461,8] |

|

Случаи смерти до года |

273 |

0–3987,5 |

349,9 ± 605,2 |

110,6 [0; 461,4] |

Таблица 5

Относительный риск смерти до года по интервалам преконцептивных доз родителей (сравнение с детьми того же пола в группе сравнения)

|

Интервалы доз, мГр |

Пол ▲ |

Основная группа |

Группа сравнения |

ОР [95 % ДИ] |

||||

|

абс. |

число детей в группе 1 |

на 103 |

абс. |

число детей в группе |

на 103 |

|||

|

Преконцептивное облучение яичников |

||||||||

|

Нулевая доза |

Муж. |

21 |

590 |

35,6 |

183 |

5260 |

34,8 |

1,02 [0,66–1,6] |

|

Жен. |

22 |

592 |

37,2 |

139 |

5085 |

27,3 |

1,36 [0,87–2,1] |

|

|

Всего |

43 |

1182 |

36,4 |

322 |

10345 |

31,1 |

1,17 [0,85–1,6] |

|

|

От 0,1 до 20,0 |

Муж. |

9 |

302 |

29,8 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,86 [0,44–1,66] |

|

Жен. |

8 |

281 |

28,5 |

139 |

5085 |

27,3 |

1,04 [0,52–2,1] |

|

|

Всего |

17 |

583 |

29,2 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,94 [0,58–1,51] |

|

|

От 20,1 до 50,0 |

Муж. |

12 |

233 |

51,5 |

183 |

5260 |

34,8 |

1,48 [0,84–2,6] |

|

Жен. |

4 |

183 |

21,9 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,8 [0,3–2,1] |

|

|

Всего |

16 |

416 |

38,5 |

322 |

10345 |

31,1 |

1,24 [0,75–2,02] |

|

|

От 50,1 до 100,0 |

Муж. |

13 |

254 |

51,2 |

183 |

5260 |

34,8 |

1,47 [0,85–2,55] |

|

Жен. |

3 |

196 |

15,3 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,56 [0,18–1,74] |

|

|

Всего |

16 |

450 |

35,6 |

322 |

10345 |

31,1 |

1,14 [0,7–1,87] |

|

|

От 100,1 до 500,0 |

Муж. |

23 |

652 |

35,3 |

183 |

5260 |

34,8 |

1,01 [0,66–1,55] |

|

Жен. |

15 |

602 |

24,9 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,91 [0,54–1,54] |

|

|

Всего |

38 |

1254 |

30,3 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,97 [0,7–1,36] |

|

|

От 500,1 до 1000,0 |

Муж. |

5 |

263 |

19,0 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,55 [0,23–1,32] |

|

Жен. |

7 |

262 |

26,7 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,98 [0,46–2,1] |

|

|

Всего |

12 |

525 |

22,9 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,73 [0,42–1,3] |

|

|

От 1000,1 и более |

Муж. |

12 |

221 |

54,3 |

183 |

5260 |

34,8 |

1,56 [0,88–2,75] |

|

Жен. |

4 |

190 |

21,1 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,77 [0,29–2,06] |

|

|

Всего |

16 |

411 |

38,9 |

322 |

10345 |

31,1 |

1,25 [0,76–2,1] |

|

|

Итого |

Муж. |

95 |

2515 |

37,8 |

183 |

5260 |

34,8 |

1,09 [0,85–1,38] |

|

Жен. |

63 |

2306 |

27,3 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,99 [0,75–1,34] |

|

|

Всего |

158 |

4821 |

32,8 |

322 |

10345 |

31,1 |

1,05 [0,87–1,27] |

|

|

Преконцептивное облучение семенников |

||||||||

|

Нулевая доза |

Муж. |

32 |

1010 |

31,7 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,91 [0,63–1,32] |

|

Жен. |

39 |

946 |

41,2 |

139 |

5085 |

27,3 |

1,51* [1,06–2,14] |

|

|

Всего |

71 |

1956 |

36,3 |

322 |

10345 |

31,1 |

1,17 [0,91–1,5] |

|

|

От 0,1 до 20,0 |

Муж. |

15 |

642 |

23,4 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,67 [0,4–1,13] |

|

Жен. |

6 |

657 |

9,1 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,33* [0,15–0,75] |

|

|

Всего |

21 |

1299 |

16,2 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,52* [0,33–0,81] |

|

|

От 20,1 до 50,0 |

Муж. |

11 |

591 |

18,6 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,54* [0,3–0,98] |

|

Жен. |

7 |

560 |

12,5 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,46* [0,22–0,97] |

|

|

Всего |

18 |

1151 |

15,6 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,5* [0,31–0,81] |

|

|

От 50,1 до 100,0 |

Муж. |

14 |

651 |

21,5 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,62 [0,36–1,1] |

|

Жен. |

10 |

638 |

15,7 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,57 [0,3–1,08] |

|

|

Всего |

24 |

1289 |

18,6 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,59* [0,39–0,9] |

|

|

От 100,1 до 500,0 |

Муж. |

50 |

1935 |

25,8 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,74 [0,55–1,01] |

|

Жен. |

27 |

1806 |

15,0 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,55* [0,36–0,82] |

|

|

Всего |

77 |

3741 |

20,6 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,66* [0,52–0,85] |

|

Окончание табл. 5

|

Интервалы доз, мГр |

Пол |

Основная группа |

Группа сравнения |

ОР [95 % ДИ] |

||||

|

абс. |

число детей в группе 1 |

на 103 |

абс. |

число детей в группе |

на 103 |

|||

|

От 500,1 до 1000,0 |

Муж. |

20 |

748 |

26,7 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,77 [0,49–1,2] |

|

Жен. |

13 |

682 |

19,1 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,69 [0,39–1,22] |

|

|

Всего |

33 |

1430 |

23,1 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,74 [0,52–1,06] |

|

|

От 1000,1 и более |

Муж. |

17 |

771 |

22,0 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,63 [0,39–1,04] |

|

Жен. |

12 |

719 |

16,7 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,61 [0,34–1,09] |

|

|

Всего |

29 |

1490 |

19,5 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,62* [0,43–0,91] |

|

|

Итого |

Муж. |

159 |

6348 |

25,0 |

183 |

5260 |

34,8 |

0,72* [0,58–0,89] |

|

Жен. |

114 |

6008 |

19,0 |

139 |

5085 |

27,3 |

0,69* [0,54–0,89] |

|

|

Всего |

273 |

12356 |

22,1 |

322 |

10345 |

31,1 |

0,71* [0,61–0,83] |

|

П р и м е ч а н и е: 1 – число детей в группе в данном интервале доз облучения родителей; * – статистически значимые различия; ▲ – в колонке указан пол новорожденных.

Число детей, чьи матери подвергались до зачатия производственному контакту с ионизирующим излучением, составляло 4821, из них 158 детей умерли на первом году жизни (60,1 % – мальчики, 39,9 % – девочки). Какой-либо закономерности при рассмотрении категорий преконцептивного облучения матерей и частоты младенческой смертности потомков не обнаружено: в среднем частота младенческой смертности в основной группе соответствовала значениям в группе сравнения. Наибольшая смертность до года в основной группе была отмечена среди потомков мужского пола в интервалах доз 20,1–50 мГр (51,5 · 103); 50,1–100 мГр (51,2 · 103) и более 1 Гр (54,3 · 103). Однако сравнительный анализ не выявил значимых различий ОР ни в одной категории доз преконцептивного облучения яичников.

Количество потомков, чьи отцы подверглись до зачатия внешнему гамма-излучению на производстве, достигало в основной группе 12 356 человек, из них зарегистрировано 273 случая младенческой смертности (58,2 % – мальчики, 41,8 % – девочки). Самая высокая частота младенческой смертности (41,2 · 103) наблюдалась среди девочек, чьи отцы входили в категорию «нулевых доз» производственного облучения. Оценка ОР в этой категории доз показала, что младенческая смертность среди девочек облученных отцов была статистически значимо выше, чем среди девочек группы сравнения, – 1,51 (1,06–2,14). Детальный анализ структуры смертности в данной категории доз обозначил значимое превышение случаев кишечных инфекций у девочек от облученных отцов (13,7 · 103) в сравнении с данными девочек от необлученных родителей (7,1 · 103), χ2=4,39; p = 0,036.

Во многих категориях доз преконцептивного облучения семенников (0,1–20; 20,1–50; 50,1–100; 100,1–500 мГр) младенческая смертность оказалась статистически значимо ниже, чем в контрольной группе. Итоговая оценка риска для всех детей, чьи отцы подвергались пролонгированному производственному облучению, также показала более низкую младенческую смертность, чем в группе сравнения: для потомков мужского пола – 0,72 (0,58–0,89), женского пола – 0,69 (0,54–0,89), для обоих полов – 0,71 (0,61–0,83).

В рамках исследования выживших после детского рака L.B. Signorello et al. [24] описывают, что радиационное воздействие на область яичников и матки существенно увеличивало риск мертворождения и смерти потомков в неонатальный период в суммарных дозах свыше 10 Гр. D.M. Green et al. [25] наблюдали репродуктивные исходы после лучевой терапии рака и отметили, что новорожденные от женщин, получивших дозы облучения матки более 5 Гр, с большей вероятностью были маленькими для гестационного возраста, однако различий в доле потомков с пороками развития, цитогенетическими синдромами или моногенными дефектами не было обнаружено. Между тем анализ связи радиационного воздействия с риском врожденных аномалий и смерти в перинатальный период среди потомков японцев, подвергшихся атомной бомбардировке, продемонстрировал ассоциацию облучения родителей и изучаемых эффектов, но прямое действие радиации не было доказано [26]. Согласно ранее проведенным исследованиям в когорте детского населения ЗАТО, сопоставление уровня и спектра смертности до года среди детей 1974–1988 гг. рождения не выявило значимых различий между потомками работников ПО «Маяк» и детьми необлучен-ных родителей5.

Таким образом, суммарная оценка младенческой смертности и ее составляющих продемонстрировала, что среди потомков необлученных родителей наблюдалась более высокая частота постнеонатальной и младенческой смертности в целом и инфекционной патологии. В качестве возможного объяснения этого факта следует указать на вероятный «эффект здорового рабочего» [27] среди роди-телей-персонала ПО «Маяк» вследствие тщательного медицинского освидетельствования перед наймом на производство с вредными условиями труда и отбора лиц без явной хронической патологии. Нельзя отрицать, что родители основной группы детей могли исходно отличаться лучшими показателями здоровья в сопоставлении с родителями в группе сравнения [28].

С другой стороны, важно указать на особенности социально-экономических условий жизни в ЗАТО [29, 30]. Семьи работников ПО «Маяк», как правило, проживали в лучших материально-бытовых условиях, по сравнению с семьями трудоустроенных в городских организациях. Анализ младенческой смертности в зависимости от принадлежности родителей к различным социальным группам показал, что в основной группе 61,3 % (228 / 372) матерей на момент рождения ребенка относились к категории «рабочие», 21,2 % (79 / 372) – «служащие», каждая десятая мать являлась студенткой – 10,5 % (39 / 372). В группе сравнения к «рабочим» относились 53,7 % (173 / 322) матерей, чьи дети умерли до года; к «служащим» – 15,5 % (50 / 322), студентками были 19,9 % (64 / 322). Анализ трудовой занятости отцов показал, что в основной группе к социальной категории «рабочий» относились 68 % (253 / 372) отцов, «служащий» – 16,9 % (63 / 372); в группе сравнения – 59,6 % (192 / 322) и 20,2 % (65 / 322) соответственно, и 0,3 % (1 / 322) отмечен как обучающийся в техникуме.

Значимые статистические различия получены для социальной категории «рабочие», к которой в основной группе относилось больше родителей, чем в группе сравнения (среди матерей χ2 = 4,05, p = 0,044; среди отцов χ2 = 5,3, p = 0,022), и категории «студенты», гораздо чаще представленной среди матерей в группе сравнения (χ2 = 12,1; p < 0,001).

Исследования социальных аспектов младенческой смертности многочисленны. Так, оценка влияния медико-организационных факторов и социальных причин на смертность в поздний неонатальный период в Уральском федеральном округе показала, что «социальные причины являются преобладающими» и достигают 60 % [31]. Акцент на социальных факторах в основе смертности от внешних причин делают исследователи детской и перинатальной смертности в России [32]. При разработке мер по снижению младенческой и материнской смертности в стране выделяют три группы факторов, характеризующих разные условия жизнедеятельности: материальное благополучие, качество медицинского обслуживания, социальную обстановку [5]. Принимая во внимание факт рождения и проживания наблюдаемых детей в ЗАТО и, соответственно, единое качество медицинской помощи, вопросы социального благополучия и исходного состояния здоровья родителей становятся приоритетными.

В планах дальнейшего исследования этой темы – анализ перинатальной и младенческой смертности с учетом таких нерадиационных факторов, как гестационный возраст, паритет родов и других акушерско-гинекологических факторов риска, сопряженных с неблагоприятными исходами на первом году жизни [33, 34]. Наличие случаев ЗНО в основной группе как причин смерти до года требует дальнейшего наблюдения в старших возрастных группах потомков.

Выводы. Ретроспективное эпидемиологическое исследование младенческой смертности и ее структурных компонентов проведено в когорте детей ЗАТО г. Озерск, родившихся в городе в 1949–1973 гг. ( n = 24 780), 14 435 из них родились в семьях работников радиационно-опасного предприятия.

Сравнительный анализ смертности до года показал, что среди потомков необлученных родителей постнеонатальная и младенческая смертность в целом были статистически значимо выше, чем в основной группе. Отмечено существенное влияние инфекционной патологии на частоту исходов и явное преобладание в группе сравнения случаев смерти до года вследствие инфекционных заболеваний.

Оценка младенческой смертности с учетом накопленных доз производственного преконцептивно-го внешнего гамма-излучения выделила некоторые дозовые интервалы, в которых риск в основной группе был выше, что было обусловлено инфекционной патологией.

Анализ нерадиационных факторов, в частности, возраста и профессии родителей, обнаружил более высокие уровни младенческой смертности среди потомков необлученных родителей в некоторых возрастных категориях и значимые различия в группах по видам трудовой занятости родителей.

Принимая во внимание многообразие нерадиационных факторов, приводящих к младенческой смертности, в дальнейшем требуется детальный факторный анализ в когорте детского населения ЗАТО.

На данном этапе работы отмеченные особенности смертности среди потомков облученных родителей, возможно, объясняются «эффектом здорового рабочего» в когорте работников ПО «Маяк» и более благоприятными материально-бытовыми условиями их семей, что могло оказать немаловажное влияние на заболеваемость и смертность младенцев.

Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 11.314.22.2 от 15 июля 2022 г. «Анализ последствий воздействия ионизирующего излучения на здоровье населения и потомков, проживающих вблизи атомных объектов Госкорпорации «Росатом» на основании Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2035 года».

Список литературы Риск младенческой смертности среди потомков работников радиационно-опасного производства

- Румянцев А.Г. Приоритеты фундаментальной педиатрии в контроле младенческой и детской смертности // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2019. - Т. 98, № 2. - С. 8-13.

- Tyukov Y.A., Kosymov E.A. Hidden trends in modern sickness rate dynamics in children // Journal of Global Pharma Technology. - 2020. - Vol. 12, № 1. - P. 197-203.

- Бобровская М.А. Младенческая смертность в России // Экономика и социум. - 2019. - № 5 (60). - С. 410-417.

- Дымова И.А. Факторы формирования здоровья детей первого года жизни (обзор литературы) // Пермский медицинский журнал. - 2020. - Т. 37, № 1. - С. 85-92. DOI: 10.17816/pmj37185-92

- Тихомирова Т.М., Тихомиров Н.П. Эконометрические методы обоснования мер по снижению младенческой и материнской смертности в России // Фундаментальные исследования. - 2022. - № 4. - С. 69-76. DOI: 10.17513/fr.43241

- Нурова А.А., Мирзоева Р.К., Бердыш Д.С. Современная ситуация по перинатальной и младенческой смертности в России // Биомедицина и социология. - 2022. - Т. 7, № 2. - С. 59-66. DOI: 10.26787/nydha-2618-8783-2022-7-2-59-66

- Отдаленные последствия цитостатических воздействий на зародышевые клетки тестикулярной ткани (экспериментальное исследование) / Т.Г. Боровская, А.В. Вычужанина, Ю.А. Щемерова, С.И. Ксенева, Т.И. Фомина, Е.А. Бохан, В.Е. Гольдберг // Сибирский онкологический журнал. - 2023. - Т. 22, № 4. - С. 74-83. DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-4-74-83

- Clinical, immunological and genetic research on the participants in mitigating the consequences of the Chernobyl nuclear accident / L. Coretchi, M. Gincu, I. Bahnarel, G. Friptuleac, P. Romanciuc, A. Capatina // One Health & Risk Management. - 2023. - Vol. 4, № 1. - P. 4-19. DOI: 10.38045/ohrm.2023.1.01

- Boice J.D. Jr. The Likelihood of Adverse Pregnancy Outcomes and Genetic Disease (Transgenerational Effects) from Exposure to Radioactive Fallout from the 1945 Trinity Atomic Bomb Test // Health Phys. - 2020. - Vol. 119, № 4. - P. 494-503. DOI: 10.1097/HP.0000000000001170

- Korblein A. Statistical modeling of trends in infant mortality after atmospheric nuclear weapons testing // PLoS One. -2023. - Vol. 18, № 5. - P. e0284482. DOI: 10.1371/journal.pone.0284482

- Scherb H.H., Mori K., Hayashi K. Increases in perinatal mortality in prefectures contaminated by the Fukushima nuclear power plant accident in Japan: A spatially stratified longitudinal study // Medicine (Baltimore). - 2016. - Vol. 95, № 38. -P. e4958. DOI: 10.1097/MD.0000000000004958

- The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103 // Ann. ICRP. - 2007. - Vol. 37, № 2-4. - P. 1-332. DOI: 10.1016/j.icrp.2007.10.003

- Царева Ю.В., Окатенко П.В. Структура смертности населения г. Озерска за период 1948-2013 гг. // Вопросы радиационной безопасности. - 2023. - № 1 (109) . - С. 60-66.

- Регистр здоровья детского населения г. Озёрска: результаты разработки, принципы ведения, возможности и перспективы / С.Ф. Соснина, Н.Р. Кабирова, П.В. Окатенко, С.А. Рогачёва, Ю.В. Царёва, Е.А. Груздева, М.Э. Сокольников // Медицина экстремальных ситуаций. - 2017. - Т. 61, № 3. - С. 95-103.

- Napier B.A. The Mayak Worker Dosimetry System (MWDS-2013): an introduction to the documentation // Radiat. Prot. Dosimetry. - 2017. - Vol. 176, № 1-2. - P. 6-9. DOI: 10.1093/rpd/ncx020

- Такташева Ф.А. Младенческая смертность в Сталинградской области в 1940-1950-е гг. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2019. - № 1 (58) . - С. 41-47. DOI: 10.21672/1818-510X-2019-58-1-041-047

- Баранов А.А. Этапы и пути снижения младенческой смертности в Российской Федерации: опыт последних 30 лет // Российский педиатрический журнал. - 2017. - Т. 20, № 5. - С. 311-315. DOI: 10.18821/1560-9561-2017-20-5-311-315

- Олесова В.Н., Олесов Е.Е., Олесов А.Е. Стоматологическая заболеваемость работников опасных производств (клинико-эпидемиологические и организационно-экономические аспекты). - М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2021. - 288 с.

- Moore M.D., Brisendine A.E., Wingate M.S. Infant mortality among adolescent mothers in the United States: a 5-Year analysis of racial and ethnic disparities // Am. J. Perinatal. - 2022. -Vol. 39, № 2. - P. 180-188. DOI: 10.1055/s-0040-1714678

- Association of paternal age with perinatal outcomes between 2007 and 2016 in the United States: population based cohort study / Y.S. Khandwala, V.L. Baker, G.M. Shaw, D.K. Stevenson, H.K. Faber, Y. Lu, M.L. Eisenberg // BMJ. - 2018. -Vol. 363. - P. k4372. DOI: 10.1136/bmj.k4372

- Associations of parental age with offspring all-cause and cause-specific adult mortality / D. Carslake, P. Tynelius, G.J. van den Berg, G. Davey Smith // Sci. Rep. - 2019. - Vol. 9, № 1. - P. 17097. DOI: 10.1038/s41598-019-52853-8

- Parental education and inequalities in child mortality: a global systematic review and meta-analysis / M. Balaj, H.W. York, K. Sripada, E. Besnier, H.D. Vonen, A. Aravkin, J. Friedman, M. Griswold [et al.] // Lancet. - 2021. - Vol. 398, № 10300. - P. 608-620. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00534-1

- Okui T. Association between infant mortality and parental educational level: An analysis of data from Vital Statistics and Census in Japan // PLoS One. - 2023. - Vol. 18, № 6. - P. e0286530. DOI: 10.1371/journal.pone.0286530

- Stillbirth and neonatal death in relation to radiation exposure before conception: a retrospective cohort study / L.B. Signorello, J.J. Mulvihill, D.M. Green, H.M. Munro, M. Stovall, R.E. Weathers, A.C. Mertens, J.A. Whitton [et al.] // Lancet. - 2010. - Vol. 376, № 9741. - P. 624-630. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60752-0

- Ovarian failure and reproductive outcomes after childhood cancer treatment: results from the Childhood Cancer Survivor Study / D.M. Green, C.A. Sklar, J.D. Boice Jr., J.J. Mulvihill, J.A. Whitton, M. Stovall, Y. Yasui // J. Clin. Oncol. - 2009. - Vol. 27, № 14. - P. 2374-2381. DOI: 10.1200/JCO.2008.21.1839

- Congenital Malformations and Perinatal Deaths Among the Children of Atomic Bomb Survivors: A Reappraisal / M. Yamada, K. Furukawa, Y. Tatsukawa, K. Marumo, S. Funamoto, R. Sakata, K. Ozasa, H.M. Cullings [et al.] // Am. J. Epidemiol. - 2021. - Vol. 190, № 11. - P. 2323-2333. DOI: 10.1093/aje/kwab099

- Трубецков А.Д., Жиров К.С. «Эффект здорового рабочего» в различных областях медицины труда (обзор) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2021. - Т. 29, № 2. - C. 254-259. DOI: 10.32687/0869-866X-2021-29-2-254-259

- Соснина С.Ф., Окатенко П.В. Неинфекционная патология у детей работниц предприятия атомной промышленности // Медицинский академический журнал. - 2017. - Т. 17, № 3. - С. 68-76.

- Соснина С.Ф., Волосников Д.К. Гендерные аспекты качества жизни подростков // Проблемы женского здоровья. - 2010. - Т. 5, № 2. - С. 42-45.

- Таранушенко Т.Е., Проскурина М.В., Киселева Н.Г. Динамика эпидемиологических показателей сахарного диабета типа 1 у детей и подростков, проживающих на территории закрытого административно-территориального образования // Врач. - 2023. - Т. 34, № 9. - С. 29-33. DOI: 10.29296/25877305-2023-09-06

- Девятова Е.О., Литвинова А.М. Влияние социальных и медико-организационных факторов на позднюю неонатальную смертность в Уральском федеральном округе // Уральский медицинский журнал. - 2011. - № 12 (90). - С. 10-13.

- Суханова Л.П., Скляр М.С. Детская и перинатальная смертность в России: тенденции, структура, факторы риска // Социальные аспекты здоровья населения. - 2007. - № 4 (4) . - С. 2.

- Заболеваемость беременных анемией и ее влияние на младенческую смертность // Д.О. Иванов, В.К. Юрьев, К.Г. Шевцова, К.Е. Моисеева, Ш.Д. Харбедия, Е.Н. Березкина // Педиатр. - 2019. - Т. 10, № 1. - С. 43-48. DOI: 10.17816/PED10143-48

- Преждевременные роды как основная причина младенческой заболеваемости и смертности / О.А. Брюханова, Р.Х. Бахитова, Э.Н. Ахмадеева, А.А. Ильина // Медицинский вестник Башкортостана. - 2020. - Т. 15, № 6 (90). - С. 132-135.