Риск перинатальных потерь среди потомков персонала радиационно опасного производства

Автор: Соснина С.Ф., Окатенко П.В., Сокольников М.Э.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (43), 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучение рисков перинатальных потерь среди потомков лиц, занятых в сфере воздействия ионизирующего излучения, важно для гигиенического нормирования на радиационно опасных объектах. Осуществлен анализ перинатальных потерь (мертворождаемости и ранней неонатальной смертности) среди потомков работников производственного объединения (ПО) «Маяк» - первого в стране предприятия атомной отрасли. Ретроспективный анализ проведен среди 25 007 детей 1949-1973 годов рождения, из которых у 14 580 детей родители подвергались пролонгированному производственному облучению на ПО «Маяк». Представлены частота и динамика перинатальных потерь; сравнительный анализ по полу, по годам рождения, возрасту родителей при рождении ребенка, по дозовым категориям. Применены методы непараметрической статистики. Относительный риск (ОР) перинатальных потерь среди потомков экспонированных и неэкспонированных родителей рассчитан с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ). В целом частота перинатальной смертности в группах не различалась - 19,9·103 в основной группе, 17,9·103 в контрольной, p > 0,05. Мертворождения среди мальчиков статистически значимо чаще наблюдались в основной группе за счет вклада детей, у которых только матери подвергались преконцептивному (до зачатия) радиационному воздействию на ПО «Маяк», и внутриутробно облученных потомков. Внутриутробная гибель плода наблюдалась статистически значимо чаще среди мальчиков основной группы, чем в контрольной: 2,9 против 0,9 (·103). В период 1949-1953 гг. мертворождаемость и перинатальная смертность в основной группе существенно превышали данные группы сравнения: ОР = 2,69 (ДИ: 1,46-4,95) и 2,12 (1,38-3,28) соответственно. Отмечены статистически значимые различия риска перинатальных потерь в определенных категориях преконцептивного и внутриутробного гамма-облучения. Выявленные особенности неблагоприятных исходов в перинатальный период среди потомков персонала ПО «Маяк» могут быть полезны для последующего эпидемиологического мониторинга. Полиэтиологичность перинатальных потерь требует дальнейшего наблюдения за когортой потомков.

Перинатальная смертность, мертворождаемость, ранняя неонатальная смертность, по «маяк», радиационно опасное производство, потомки облученных, облучение до зачатия, внутриутробное облучение, доза на гонады

Короткий адрес: https://sciup.org/142239909

IDR: 142239909 | УДК: 613.648: | DOI: 10.21668/health.risk/2023.3.12

Текст научной статьи Риск перинатальных потерь среди потомков персонала радиационно опасного производства

Смертность младенцев выделяют из общей проблемы смертности населения вследствие ее особого социально-демографического значения, так как она относится к ключевым показателям здоровья населения [1]. Убедительно доказано, что благополучие постнатального развития в значительной степени зависит от особенностей течения ранних этапов онтогенеза1.

Определение роли радиационного воздействия в риске неблагоприятных репродуктивных исходов является актуальным аспектом научного поиска во многих экспериментальных [2, 3] и эпидемиологических исследованиях [4–6]. Согласно современным оценкам перинатальной смертности в когорте потомков жертв атомной бомбардировки в Японии [7], воздействие радиации на родителей было связано с повышенным риском серьезных врожденных пороков развития и перинатальной смерти, но оценки прямого воздействия радиации были неточными, и большинство из них не были статистически значимыми. L. Parker et al. [8] в анализе мертворождений среди потомков мужчин, подвергшихся радиационному воздействию на заводе по переработке ядерных материалов в Селлафилде, описывают статистически значимую связь между риском рождения мертвого ребенка и общим воздействием внешнего ионизи-

-

1 Петров-Маслаков М.А., Климец И.И. Перинатальная смертность. – Л.: Медицина, 1965. – 218 с.

рующего излучения на отца до зачатия (скорректированное отношение шансов на 100 мЗв – 1,24 (95 % ДИ: 1,04–1,45)). В то же время P. Doyle et al. [9] в исследовании репродуктивных исходов в когорте работников атомной промышленности в Великобритании (11 697 мужчин и 1903 женщины) не обнаружили доказательств связи между воздействием низкоуровневого ионизирующего излучения до зачатия и повышенным риском неблагоприятного репродуктивного исхода у мужчин, работающих в атомной промышленности. Однако авторы отмечают, что выводы, касающиеся материнского облучения до зачатия и повышенного риска гибели плода, неоднозначны и требуют дальнейшего изучения. Рост перинатальной смертности в Фукусиме и четырех соседних префектурах после аварии на АЭС «Фукусима» описывают A. Körblein и H. Küchenhoff [10]. Авторы указывают, что их результаты согласуются с аналогичными наблюдениями в Германии [11], Украине и Белоруссии после Чернобыльской катастрофы [12, 13].

Производственное объединение (ПО) «Маяк» – первое в стране предприятие атомной промышленности, работающее с 1948 г. В связи с крайне сжатыми сроками для получения источников ионизирующего излучения промышленного и оружейного назначения, отсутствием опыта и несовершенством технологии, а также существовавшими на тот момент нормами радиационной безопасности персонал ПО «Маяк», бόльшая часть которого находилась в репродуктивном возрасте, мог подвергаться существенному производственному облучению в период становления предприятия.

Когорта потомков персонала ПО «Маяк» может служить ценным ресурсом для оценки отдаленных эффектов радиационного воздействия вследствие производственного облучения родителей. Данная работа проводится для получения современной оценки смертности в расширенной когорте потомков персонала предприятия атомной отрасли с учетом обновленной дозиметрической информации.

Цель исследования – анализ показателей перинатальных потерь (мертворождаемости и ранней неонатальной смертности) среди потомков работников ПО «Маяк».

Материалы и методы. Ретроспективное эпидемиологическое исследование проведено на основе регистров, созданных и поддерживаемых в лаборатории радиационной эпидемиологии ЮУрИБФ:

-

– Медико-дозиметрический регистр персонала ФГУП «Производственное объединение “Маяк”» [14];

-

– Регистр населения ЗАТО Озерск, подвергавшегося в детском возрасте техногенному воздействию за счет деятельности первого атомного предприятия России ПО «Маяк» [15];

-

– Регистр причин смерти населения ЗАТО г. Озерска [16];

-

– Регистр здоровья детского населения г. Озерска, содержащий медико-социальную информацию из архивных детских амбулаторных карт [17].

Информация об индивидуальных дозах профессионального радиационного воздействия на родителей получена из «Дозиметрической системы работников “Маяка” – 2013» [18]. В анализе учтены накопленные поглощенные дозы внешнего гамма-облучения гонад до зачатия и дозы гамма-излучения на матку.

Формирование исследуемых групп проводилось следующим образом. Когорта работников ПО «Маяк», нанятых в период с 1948 по 1982 г. на основные (реакторное, радиохимическое, плутониевое производства) и вспомогательные (водоподготовки, ремонтномеханический) заводы, составляет 25 757 человек (19 395 мужчин – 75,3 %; 6362 женщины – 24,7 %). Количество их потомков, рожденных после трудоустройства родителей на ПО «Маяк», насчитывает 14 580 детей (7543 мальчика – 51,7 %, 7037 девочек – 48,3 %). В исследование включены дети работников ПО «Маяк», рожденные в ЗАТО г. Озёрск. Период рождения детей – 1949–1973 гг.

Группа сравнения сформирована из Детского регистра, включающего данные о детском населении ЗАТО г. Озерск. В группу сравнения вошли дети необлученных лиц, рожденные в ЗАТО Озерск в 1949–1973 гг. (родители до зачатия ребенка не подвергались профессиональному облучению, не участвовали в ликвидации последствий радиационных аварий, не являлись переселенцами с радиоактивно загрязненных территорий). Группа сравнения в итоге составила 10 427 человек: 5301 (50,8 %) мужчина; 5126 (49,2 %) женщин.

Сравниваемые группы сопоставимы по годам рождения, полу, факту рождения в ЗАТО. Родившиеся вне города и приехавшие в него в детском возрасте исключены из исследования, чтобы наблюдаемые группы характеризовались одинаковыми климатогеографическими условиями проживания, единым уровнем и качеством медицинского обслуживания.

Основные причины смерти учтены согласно классам болезней «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ) IX и X пересмотров.

Показатель мертворождаемости рассчитан как количество случаев мертворождений на 1000 рожденных живыми и мертвыми:

Число родившихся мертвыми -------------------------- · 1000. Число родившихся живыми и мертвыми

В изучаемый период рождения детей (1949–1973 гг.) в СССР под мертворождением понималось такое рождение, которое произошло после 28 недель беременности, длина плода составляла не менее 35 см и масса не менее 1000 г, а родившийся ребенок не сделал после рождения ни

Коэффициент мертворождаемости

одного вдоха. Мертворождаемость подразделялась на следующие виды: антенатальная – плод погибает внутриутробно до родов; интранатальная – плод погибает непосредственно во время родов; и постнатальная – плод рождается с сердцебиением, однако погибает по причине того, что у него не устанавливается внеутробное дыхание. Впоследствии критерии отнесения к мертворождению существенно изменились [19].

Ранняя неонатальная смертность рассчитана как отношение числа детей, умерших в возрасте до 7 суток, к числу детей, рожденных живыми. Показатель перинатальной смертности включал мертворожденных и умерших на первой неделе (в течение первых 168 ч (7 суток) жизни) на 1000 рожденных живыми и мертвыми.

Применен пакет статистического программного обеспечения Statistica Version 10 (StatSoft, USA). Cравнение частот проведено с использованием критерия χ2 (Pearson's chi-squared test) и точного критерия Фишера (two-tailed Fisher's exact test), различия считались достоверными при p < 0,05. Расчет относительного риска (ОР) перинатальных потерь среди потомков экспонированных и неэкспонированных родителей проводился с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ).

Расчет ОР проводился по формуле

ОР = ( a / a + b ) / ( c / c + d ), где a – число потомков основной группы с исходом в виде перинатальных потерь;

-

b – число потомков основной группы без исхода в виде перинатальных потерь;

-

c – число потомков группы сравнения с исходом в виде перинатальных потерь;

d – число потомков группы сравнения без исхода в виде перинатальных потерь, со среднеквадратической ошибкой логарифмического относительного риска, равной:

SE {ln( RR)} = /- + - + + !—,

V a c a + b c + d и 95%-доверительным интервалом:

95 % CI = exp (ln( RR ) - 1,96 ■ SE { ln( RR ) } )

to exp (ln( RR ) + 1,96 ■ SE { ln( RR ) } ).

Проведен анализ частоты и относительного риска мертворождаемости, ранней неонатальной смертности и перинатальных потерь по полу, по годам рождения, возрасту родителей при рождении ребенка. Календарный период рождения детей разделен на 5-летние интервалы: 1949–1953, 1954–1958, 1959–1963, 1964–1968, 1969–1973. Возраст родителей при рождении ребенка разделен на следующие категории: 20 лет и младше, 21–25, 26–30, 31–35 лет, 36 лет и старше. Анализ показателей проведен в каждом интервале.

Оценка риска перинатальных потерь в различных дозовых категориях среди потомков работников ПО «Маяк» проведена по сравнению с потомками соответствующего пола в группе сравнения. Для преконцептивного внешнего гамма-облучения гонад определены следующие категории: 0,1–20, 20,1–50, 50,1–100, 100,1–500, 500,1–1000, 1000,1 мГр и более; для внутриутробного внешнего гамма-облучения – 0,1–20, 20,1–50, 50,1–100, 100,1–500, 500,1 мГр и более. Оценки ОР с учетом категорий доз радиационного воздействия проводили, отдельно анализируя каждый компонент.

Результаты и их обсуждение. Частота перинатальной смертности и ее структурных компонентов в группах за весь период наблюдения представлена в табл. 1.

За период 1949–1973 гг. в основной группе всего зарегистрирован 291 случай перинатальной смерти без статистически значимых различий с группой сравнения (187 случаев), χ2 = 1,32, p > 0,05. Сравнительный анализ перинатальных потерь по полу не показал статистически значимых различий: в основной группе – 58,1 % (169 случаев) среди потомков мужского пола, 41,9 % (122) среди потомков женского пола; в группе сравнения – 56,2 % (105) и 43,8 % (82) соответственно, p > 0,05.

Таблица 1

Показатели перинатальных потерь

|

Основная группа |

Группа сравнения |

||||

|

мальчики, |

девочки, |

оба пола, |

мальчики, |

девочки, |

оба пола, |

|

n = 7543 |

n = 7037 |

n = 14580 |

n = 5301 |

n = 5126 |

n = 10427 |

|

абс. на 103 |

абс. на 103 |

абс. на 103 |

абс. на 103 |

абс. на 103 |

абс. на 103 |

|

Мертворождаемость |

|||||

|

86* 11,4 |

59 8,4 |

145 9,95 |

41 7,7 |

41 8,0 |

82 7,9 |

|

Ранняя неонатальная смертность** |

|||||

|

83 11,1 |

63 9,0 |

146 10,1 |

64 12,2 |

41 8,1 |

105 10,2 |

|

Перинатальная смертность |

|||||

|

169 22,4 |

122 17,3 |

291 19,9 |

105 19,8 |

82 16,0 |

187 17,9 |

П р и м е ч а н и е : * – статистически значимые различия с группой сравнения; ** – к числу детей, родившихся живыми.

Таблица 2

Сравнительный анализ мертворождений среди потомков мужского пола

|

Основная группа |

Группа сравнения |

χ2 |

p |

||||

|

Число мертворождений |

Общее число потомков* |

на 103 |

Число мертворождений |

Общее число потомков* |

на 103 |

||

|

Только мать облучалась |

|||||||

|

22** |

1131 |

19,5 |

41 1 |

5301 |

7,7 1 |

13,19 0,0003 |

|

|

Только отец облучался |

|||||||

|

49 |

4991 |

9,8 |

41 1 |

5301 |

7,7 1 |

1,28 |

> 0,05 |

|

Оба родителя облучались |

|||||||

|

15 1 |

1421 |

10,6 |

41 1 |

5301 |

7,7 1 |

1,08 |

> 0,05 |

|

Внут |

риутробное облучение |

||||||

|

37** |

2567 |

14,4 |

41 1 |

5301 |

7,7 1 |

7,86 |

0,005 |

П р и м е ч а н и е : * – число потомков мужского пола в данной категории, ** – статистически значимые различия с группой сравнения.

Показатели мертворождаемости в целом по группам не различались: 9,95·103 в основной группе и 7,9·103 в группе сравнения, χ2 = 2,93, p > 0,05. Однако частота мертворождений среди потомков мужского пола в основной группе значимо превышала аналогичный показатель в группе сравнения (11,4 против 7,7·103, χ2 = 4,27, p = 0,038). Мертворождае-мость среди потомков женского пола в группах была сопоставимой: 8,4·103 в основной группе, 8,0·103 в контрольной, χ2 = 0,05, p > 0,05.

Статистически значимых различий в частоте ранней неонатальной смертности в группах не обнаружено: вклад потомков обоих полов в раннюю неонатальную смертность в группах был практически одинаковым: 10,1 и 10,2(·103), χ2 = 0,0008, p > 0,05.

Согласно данным официальной статистики, показатель перинатальной смертности по отдельным странам мира в исследуемый период колебался от 12 до 50 ‰, ранней неонатальной смертности – от 5,4 до 16,4 ‰ [20, 21]. В CCCP по выборочным данным показатель перинатальной смертности составлял 12–25 ‰, варьируясь в зависимости от областей и регионов2 [22]. В последующем показатель перинатальной смертности в России характеризовался устойчивым снижением – с 17,9 ‰ в 1990 г. до 10,2 ‰ в 2005 г. [23].

Для корректного сравнения перинатальной смертности среди потомков работников ПО «Маяк» и национальных данных необходимо в дальнейшем проведение анализа стандартизованного отношения смертности (SMR – standardized mortality ratio).

Учитывая статистически значимые различия в группах по мертворождаемости среди потомков мужского пола, эта категория была рассмотрена подробнее. Распределение потомков мужского пола в основной группе показало, что только матери подвергались преконцептивному производственному облучению на ПО «Маяк» у 15 % (1131 / 7543) мальчиков основной группы, только отец – у 66,2 %

(4991 / 7543), оба родителя – у 18,8 % (1421 / 7543). Внутриутробное внешнее гамма-облучение зарегистрировано у каждого третьего потомка мужского пола – 34 % (2567 / 7543).

Значимые статистические различия мертво-рождаемости мальчиков по отношению к потомкам мужского пола в группе сравнения отмечены для детей, у которых только матери подвергались пре-концептивному профессиональному радиационному воздействию (χ2 = 13,19, p = 0,0003) и внутриутробно облученных потомков (χ2 = 7,86, p = 0,005) (табл. 2). В этих категориях частота мертворождений была наиболее высокой (19,5 и 14,4 (·103)), превышая уровень мертворождаемости среди мальчиков группы сравнения (7,7·103) в 2,5 и 1,9 раза соответственно.

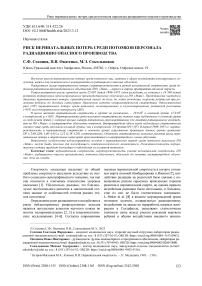

Динамика перинатальной смертности по календарным периодам представлена на рис. 1.

--- Мертворождаемость OF

--- Мертворождаемость ГС

--- Ранняя неонатальная смертность ОГ

--- Ранняя неонатальная смертность ГС

--- Перинатальная смертность ОГ

--- Перинатальная смертность ГС

Рис. 1. Динамика перинатальной смертности за период 1949–1973 гг.: ОГ – основная группа, ГС – группа сравнения

Максимальный уровень мертворождаемости в основной группе отмечен в 1959–1963 гг. (13,3·103) с последующим неуклонным снижением, в то время как в группе сравнения пик мертворождаемости наблюдался в 1964–1968 гг. (14,7·103). Сравнение показателей мертворождаемости по календарным периодам показало статистически значимые различия в группах только для 1949–1953 гг., когда мертво-рождаемость в основной группе (10,4·103) значимо превышала показатель в контрольной (3,9·103), χ2=10,9, p < 0,001.

Динамика показателей ранней неонатальной смертности в обеих группах отличалась пропорциональностью: минимальные значения зафиксированы в начале наблюдаемого периода (в 1949–1953 гг. 7,2·103 в основной группе, 4,4·103 в группе сравнения) с постепенным достижением плато в 1954–1963 гг. и умеренным снижением к 1969–1973 гг. (8,6 и 12,1 (·103) соответственно). Значимых статистических различий ранней неонатальной смертности в группах при рассмотрении каждого календарного периода не обнаружено.

Динамика перинатальной смертности в целом повторяла тенденции мертворождаемости в группах. Статистически значимые различия отмечены только для периода 1949–1953 гг., когда показатель перинатальных потерь в основной группе (17,5·103) существенно превышал данные группы сравнения (8,2·103), χ2= 12,1, p < 0,001. В периоды 1954–1958 гг. и 1959–1963 гг. наблюдалась стабилизация уровня перинатальной смертности: показатели в эти годы в группах различались мало, достигая в основной группе 24,4 и 24,2 (·103), в группе сравнения – 25,6

и 23,8 (·103) соответственно. В дальнейшем отмечалось снижение показателей перинатальных потерь: с 1963 г. в основной группе (с 24,2 до 11,6 (·103)), с 1968 г. – в группе сравнения (с 27,3 до 18,7 (·103)).

Анализ относительного риска перинатальных потерь в зависимости от календарного периода подтвердил значимые статистические различия только для периода 1949–1953 гг., когда мертворождае-мость и перинатальная смертность в основной группе существенно превышали данные группы сравнения: ОР = 2,69 (1,46–4,95) и 2,12 (1,38–3,28) соответственно (табл. 3). Оценка риска ранней неонатальной смертности как в целом, так и при рассмотрении по полу не показала статистически значимых различий.

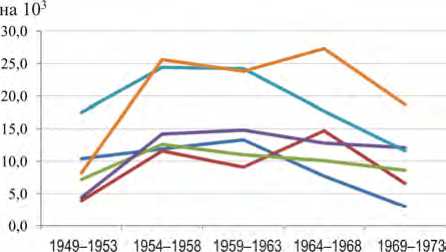

Основную долю в структуре перинатальных потерь в обеих группах занимали «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» (шифры P00–P96 по МКБ-10): 78,3 % (228 / 291) в основной группе, 80,2 % (150 / 187) в группе сравнения, χ2 = 0,64, p > 0,05. К внутриутробной гибели плода относились 11 % (32 / 291) в основной группе и 7,5 % (14 / 187) в группе сравнения, χ2 = 2,4, p > 0,05 (рис. 2). Согласно архивным статистическим данным3, в исследуемый период удельный вес антенатальной гибели плодов в общей мертворож-даемости весьма велик и составлял от 17 до 61 %.

Значимых статистических различий перинатальных потерь вследствие врожденных пороков развития, инфекций, специфичных для перинатального периода, болезней органов дыхания и других нарушений, возникающих в перинатальный период, не было отмечено.

Таблица 3

Перинатальные потери с учетом периода рождения потомков

|

Период |

Перинатальные потери |

Основная группа, n = 14 580 |

Группа сравнения, n = 10 427 |

ОР |

95 % ДИ |

||

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

||||

|

1949–1953 |

Мертворождаемость |

32/3085 |

10,4 |

15/3884 |

3,9 |

2,69* |

1,46–4,95 |

|

Ранняя неонатальная смертность** |

22/3053 |

7,2 |

17/3869 |

4,4 |

1,64 |

0,87–3,1 |

|

|

Перинатальная смертность |

54/3085 |

17,5 |

32/3884 |

8,2 |

2,12* |

1,38–3,28 |

|

|

1954–1958 |

Мертворождаемость |

43/3608 |

11,9 |

29/2500 |

11,6 |

1,03 |

0,64–1,64 |

|

Ранняя неонатальная смертность |

45/3565 |

12,6 |

35/2471 |

14,2 |

0,89 |

0,57–1,38 |

|

|

Перинатальная смертность |

88/3608 |

24,4 |

64/2500 |

25,6 |

0,95 |

0,7–1,31 |

|

|

1959–1963 |

Мертворождаемость |

44/3308 |

13,3 |

13/1429 |

9,1 |

1,46 |

0,79–2,71 |

|

Ранняя неонатальная смертность |

36/3264 |

11,0 |

21/1416 |

14,8 |

0,74 |

0,44–1,27 |

|

|

Перинатальная смертность |

80/3308 |

24,2 |

34/1429 |

23,8 |

1,02 |

0,68–1,5 |

|

|

1964–1968 |

Мертворождаемость |

20/2591 |

7,7 |

14/953 |

14,7 |

0,53 |

0,27–1,04 |

|

Ранняя неонатальная смертность |

26/2571 |

10,1 |

12/939 |

12,8 |

0,79 |

0,4–1,6 |

|

|

Перинатальная смертность |

46/2591 |

17,7 |

26/953 |

27,3 |

0,65 |

0,4–1,05 |

|

|

1969–1973 |

Мертворождаемость |

6/1988 |

3,0 |

11/1661 |

6,6 |

0,46 |

0,17–1,23 |

|

Ранняя неонатальная смертность |

17/1982 |

8,6 |

20/1650 |

12,1 |

0,71 |

0,37–1,35 |

|

|

Перинатальная смертность |

23/1988 |

11,6 |

31/1661 |

18,7 |

0,62 |

0,36–1,06 |

|

П р и м е ч а н и е : * – статистически значимые различия с группой сравнения; ** – к числу детей, родившихся живыми.

-

■ Внутриутробная гибель

-

■ Врожденные пороки

-

■ Инфекции

-

■ Болезни органов дыхания

-

■ Отдельные состояния перинатального периода

-

■ Другие и неточно обозначенные причины

Группа сравнения (%) 0,6

Рис. 2. Структура перинатальной смертности

Таким образом, в целом структура перинатальных потерь в группах не различалась. Однако анализ структуры перинатальной смертности с учетом пола потомков показал, что среди мальчиков основной группы внутриутробная гибель плода наблюдалась статистически значимо чаще, чем в контрольной: 2,9 против 0,9 (·103), F -test = 0,018. Y.M. Wong et al. [24] в обзоре эффектов лучевой терапии на плод указывают, что плод, подвергшийся облучению, имеет более высокую вероятность побочных эффектов, таких как анатомические пороки развития и даже гибель плода, особенно при превышении порога в 0,1 Гр.

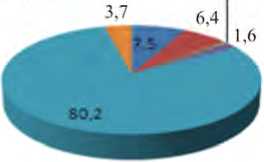

Частота «Отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде» среди потомков разного пола не различалась: в основной группе 17,1·103 среди мальчиков, 14,1·103 среди девочек; в группе сравнения – 16,0 и 12,7 (·103) соответственно, p > 0,05. Анализ нозологических форм, входящих в «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде», показал, что наиболее частой причиной перинатальных потерь в обеих группах были различные респираторные нарушения (в основной группе – 8,8·103, в группе сравнения – 7,7·103, χ2 = 0,9, p > 0,05). Среди мертворожденных респираторная патология был представлена, в основном, внутриутробной гипоксией и интранатальной асфиксией (χ2 = 0,08, p > 0,05). Среди живорожденных причинами смерти в раннем неонатальном периоде наиболее часто были респираторный дистресс-синдром и ателектазы (χ2 = 0,02, p > 0,05) (рис. 3).

Статистически значимые различия частоты нозологических форм в структуре «Отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде» отмечены только для родовых травм, чаще зарегистрированных в основной группе (1,65 против 0,67 (·103) в контрольной, χ2 =4,66, p = 0,03), и ранней неонатальной смертности вследствие недоношенности, чаще встречающейся среди потомков необлученных родителей (1,2·103 в основной группе и 2,2·103 в группе сравнения, χ2 = 4,12, p = 0,042).

Следует заметить, что группы не различались по уровню оказания медицинской помощи в ЗАТО, в частности, по уровню оснащенности акушерско-гинекологической службы. Медицинское обслуживание населения ЗАТО, наряду с работниками градообразующего предприятия, осуществлялось ФМБА России в виде медико-санитарных частей и клинических больниц [25]. Важно также уточнить, что исследуемые группы состояли только из детей, рожденных и проживавших в ЗАТО г. Озерск, что исключает вероятность учета случаев смерти в перинатальный период, зарегистрированных на других территориях.

Распределение потомков по возрасту родителей при рождении детей показало, что среди детей, умерших в перинатальный период, более трети матерей в обеих группах относились к возрастной

Рис. 3. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96): МР – мертворождения, ЖР – живорождения

категории 21–25 лет: 36,8 % (107 / 291) в основной группе и 36,4 % (68 / 187) в группе сравнения (χ2 = 0,01, p > 0,05), в то время как среди отцов чаще отмечалась категория 26–30 лет: 36,1 % (105 / 291) в основной группе и 35,3 % (66 / 187) в контрольной, (χ2 = 0,03, p > 0,05) (табл. 4).

Среди мертворожденных детей средний возраст матерей основной группы составлял 26,8 ± 5 лет (27,2 ± 5,3 г. в группе сравнения), средний возраст отцов – 27,6 ± 4,6 г. (29,2 ± 5,9 г. в группе сравнения). Среди детей, рожденных живыми и умерших в раннем неонатальном периоде, средний возраст матерей достигал 25,9 ± 5,1 г. в основной группе и 26,3 ± 5,8 г. в контрольной, отцов – 27,0 ± 4,7 и 27,8 ± 5,1 г. соответственно. В основной группе у 2 % (298 / 14 580) детей не было данных о дате рождения отца, среди них 30 потомков умерли в перинатальный период. В группе сравнения возраст отца при рождении ребенка не был известен для 0,14 %

(15 / 10 427) детей, случаев перинатальной смерти среди них не отмечено.

Частота перинатальной смертности в основной группе была наиболее высокой среди потомков мужского пола, родившихся от родителей в возрасте 31–35 лет (28,1·103 в данной категории материнского возраста и 22,6·103 – отцовского); в группе сравнения – среди мальчиков от матерей в возрасте 36 лет и старше (31,8·103) и среди девочек, чьи отцы были в возрасте 31–35 лет (25,3·103). Между тем статистически значимых различий перинатальных потерь в зависимости от родительского возраста не было найдено ни при рассмотрении по полу, ни в целом по группам.

Учитывая ранее отмеченную статистически значимую разницу в частоте мертворождений среди потомков мужского пола, в этой категории был проведен дополнительный анализ относительного риска, в том числе в зависимости от возраста родителей (табл. 5).

Таблица 4

Перинатальные потери с учетом возраста родителей на момент рождения детей

|

Параметр |

Основная группа, n = 14 580 |

Группа сравнения, n = 10 427 |

ОР |

95 % ДИ |

|||

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

||||

|

Число потомков |

Мальчики |

169/7543 |

22,4 |

105/5301 |

19,8 |

1,13 |

(0,89–1,44) |

|

Девочки |

12 /7037 |

17,3 |

82/5126 |

16,0 |

1,08 |

(0,82–1,43) |

|

|

Оба пола |

291/14580 |

19,9 |

187/10427 |

17,9 |

1,11 |

(0,93–1,34) |

|

|

Матери |

|||||||

|

20 лет и младше |

Мальчики |

18/831 |

21,7 |

17/750 |

22,7 |

0,96 |

0,5–1,84 |

|

Девочки |

16/764 |

20,9 |

7/655 |

10,7 |

1,96 |

0,8–4,73 |

|

|

Оба пола |

34/1595 |

21,3 |

24/1405 |

17,1 |

1,25 |

0,7–2,1 |

|

|

21–25 |

Мальчики |

65/2968 |

21,9 |

39/2093 |

18,6 |

1,17 |

0,8–1,74 |

|

Девочки |

42/2818 |

14,9 |

29/2074 |

14,0 |

1,1 |

0,67–1,71 |

|

|

Оба пола |

107/5786 |

18,5 |

68/4167 |

16,3 |

1,13 |

0,84–1,53 |

|

|

26–30 |

Мальчики |

51/2453 |

20,8 |

25/1495 |

16,7 |

1,24 |

0,77–1,99 |

|

Девочки |

41/2273 |

18,0 |

25/1510 |

16,6 |

1,1 |

0,67–1,78 |

|

|

Оба пола |

92/4726 |

19,5 |

50/3005 |

16,6 |

1,17 |

0,83–1,65 |

|

|

31–35 |

Мальчики |

28/998 |

28,1 |

14/649 |

21,6 |

1,3 |

0,7–2,5 |

|

Девочки |

16/901 |

17,8 |

15/603 |

24,9 |

0,71 |

0,36–1,43 |

|

|

Оба пола |

44/1899 |

23,2 |

29/1252 |

23,2 |

1,0 |

0,63–1,6 |

|

|

36 лет и старше |

Мальчики |

7/293 |

23,9 |

10/314 |

31,8 |

0,75 |

0,29–1,95 |

|

Девочки |

7/281 |

24,9 |

6/284 |

21,1 |

1,18 |

0,4–3,47 |

|

|

Оба пола |

14/574 |

24,4 |

16/598 |

26,8 |

0,91 |

0,45–1,85 |

|

|

Отцы * |

|||||||

|

20 лет и младше |

Мальчики |

5/234 |

21,4 |

2/142 |

14,1 |

1,52 |

0,3–7,72 |

|

Девочки |

4/206 |

19,4 |

3/131 |

22,9 |

0,85 |

0,2–3,73 |

|

|

Оба пола |

9/440 |

20,5 |

5/273 |

18,3 |

1,12 |

0,38–3,3 |

|

|

21–25 |

Мальчики |

51/2532 |

20,1 |

39/1776 |

22,0 |

0,92 |

0,61–1,39 |

|

Девочки |

40/2411 |

16,6 |

22/1683 |

13,1 |

1,27 |

0,76–2,13 |

|

|

Оба пола |

91/4943 |

18,4 |

61/3459 |

17,6 |

1,04 |

0,76–1,44 |

|

|

26–30 |

Мальчики |

60/2887 |

20,8 |

35/1802 |

19,4 |

1,1 |

0,71–1,62 |

|

Девочки |

45/2282 |

16,8 |

31/1873 |

16,5 |

1,0 |

0,6–1,6 |

|

|

Оба пола |

105/5569 |

18,8 |

66/3675 |

18,0 |

1,05 |

0,77–1,4 |

|

|

31–35 |

Мальчики |

28/1241 |

22,6 |

16/938 |

17,1 |

1,32 |

0,72–2,4 |

|

Девочки |

16/1153 |

13,9 |

22/869 |

25,3 |

0,55 |

0,29–1,04 |

|

|

Оба пола |

44/2394 |

18,4 |

38/1807 |

21,0 |

0,87 |

0,57–1,34 |

|

|

36 лет и старше |

Мальчики |

4/479 |

8,4 |

13/641 |

20,3 |

0,41 |

0,14–1,25 |

|

Девочки |

8/457 |

17,5 |

4/557 |

7,2 |

2,44 |

0,74–8,0 |

|

|

Оба пола |

12/936 |

12,8 |

17/1198 |

14,2 |

0,9 |

0,43–1,9 |

|

П р и м е ч а н и е : * – нет данных о возрасте отца для 298 детей в основной группе и 15 детей в группе сравнения.

Таблица 5

Мертворождаемость с учетом возраста родителей при рождении детей (потомки мужского пола)

|

Параметр |

Основная группа |

Группа сравнения |

ОР |

95 % ДИ |

||

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

|||

|

Число потомков мужского пола |

86/7543 |

11,4 |

41/5301 |

7,7 |

1,47** |

(1,02–2,14) |

|

Матери |

||||||

|

20 лет и младше |

6/831 |

7,2 |

6/750 |

8,0 |

0,9 |

0,29–2,79 |

|

21–25 |

30/2968 |

10,1 |

13/2093 |

6,2 |

1,63 |

0,85–3,11 |

|

26–30 |

33/2453 |

13,5 |

13/1495 |

8,7 |

1,54 |

0,82–2,93 |

|

31–35 |

15/998 |

15,0 |

6/649 |

9,2 |

1,63 |

0,63–4,17 |

|

36 лет и старше |

2/293 |

6,8 |

3/314 |

9,6 |

0,71 |

0,12–4,25 |

|

Отцы* |

||||||

|

20 лет и младше |

1/234 |

4,3 |

1/142 |

7,0 |

0,61 |

0,04–9,63 |

|

21–25 |

24/2532 |

9,5 |

15/1776 |

8,5 |

1,12 |

0,6–2,13 |

|

26–30 |

32/2887 |

11,1 |

13/1802 |

7,2 |

1,54 |

0,81–2,92 |

|

31–35 |

17/1241 |

13,7 |

4/938 |

4,3 |

3,2** |

1,08–9,51 |

|

36 лет и старше |

2/479 |

4,2 |

8/641 |

12,5 |

0,33 |

0,07–1,6 |

П р и м е ч а н и е : * – нет данных о возрасте отца для 170 детей в основной группе и двух детей в группе сравнения; ** – статистически значимые различия с группой сравнения.

В целом относительный риск мертворождений был выше среди потомков мужского пола в основной группе почти в 1,5 раза: ОР = 1,47 (1,02–2,14). Статистически значимые оценки риска мертворождений получены для потомков мужского пола, у которых только матери являлись работницами ПО «Маяк»: ОР = 2,51 (1,5–4,21) и для потомков, чьи матери подверглись производственному облучению в период беременности: ОР = 1,86 (1,2–2,9).

Оценка риска мертворождений в различных категориях возраста родителей показала значимые статистические различия только в категории возраста отцов 31–35 лет: мертворождения среди потомков мужского пола в основной группе наблюдались в три раза чаще, чем в контрольной – ОР = 3,2 (ДИ: 1,08–9,51). Однако результаты данного анализа следует интерпретировать с осторожностью в связи с тем, что у 2,3 % (170 / 7543) мальчиков в основной группе не было информации по возрасту отцов.

Распределение потомков основной группы по годам найма родителей-работников ПО «Маяк» показало, что в период становления работы атомного производства (1948–1953 гг.) начали работать 71,7 % матерей и 55,4 % отцов мертворожденных детей, 68,5 % матерей и 39,8 % отцов живорожденных потомков. Большинство родителей в основной группе являлись работниками радиохимического производства: среди матерей-работниц ПО «Маяк» – 42,6 %, среди отцов – 39,9 %. Максимальные дозы прекон-цептивного внешнего гамма облучения гонад достигали 4075,6 мГр у матерей и 5653,1 мГр у отцов, внутриутробного облучения – 916,1 мГр. «Нулевая доза» означала, что работник входил в когорту работников ПО «Маяк», но в изучаемый период у него не зафиксированы индивидуальным дозиметром дозы производственного облучения.

Распределение потомков, умерших в перинатальный период, по дозам облучения родителей на производстве показало, что родители-работники ПО

«Маяк» подверглись пролонгированному производственному облучению в широком диапазоне доз (рис. 4).

Рис. 4. Распределение потомков по дозам производственного облучения родителей, мГр

Так, среди мертворожденных потомков медиана доз преконцептивного облучения матерей составляла 192,8 мГр (интерквартильный размах – 46,7–626,4 мГр), преконцептивного облучения отцов – 225,5 (102,3–790,7) мГр, внутриутробного облучения – 25,0 (9,5–87,2) мГр.

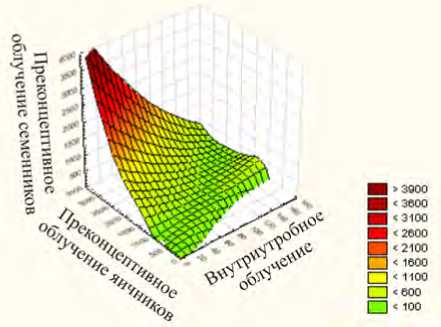

Распределение потомков, умерших в перинатальный период, по категориям доз преконцептив-ного внешнего гамма-облучения яичников показало, что наибольшая частота перинатальной смертности наблюдалась в диапазоне доз свыше 1 Гр: среди мальчиков – 44,6·103, среди девочек – 25,6·103, у потомков обоих полов – 35,8·103. Распределение потомков по категориям доз преконцептивного гамма-облучения семенников выделило наибольшую частоту перинатальных потерь в дозовом интервале 500,1–1000 мГр для девочек – 27,5·103 и для потомков обоих полов – 25,6·103; и в категории доз

100,1–500 мГр для мальчиков – 26,0·103. При внутриутробном гамма-облучении самая высокая частота перинатальной смертности отмечалась в дозовой категории 50,1–100 мГр для девочек – 17,9·103 и для потомков обоих полов – 24,8·103; в дозовой категории 20,1–50 мГр для мальчиков – 34,2·103.

Расчет относительного риска перинатальных потерь в зависимости от категорий доз облучения родителей на производстве показал существенные различия с данными контрольной группы в дозовой категории преконцептивного облучения матерей более 1 Гр: среди мальчиков – 2,25 (1,19–4,25) и для обоих полов – 2,0 (1,19–3,35); и среди потомков мужского пола, чьи отцы подверглись преконцептивному облучению в суммарной дозе на гонады от 500,1 до 1000 мГр, – 1,72 (1,05–2,81). Анализ риска перина- тальной смертности среди потомков, чьи матери подверглись радиационному воздействию в период беременности, не обнаружил значимых отличий от группы сравнения во всех дозовых интервалах.

Наибольшие отличия были отмечены при сравнительном анализе мертворождений (табл. 6). Так, значимое превышение риска мертворождений отмечено для потомков мужского пола в категориях доз преконцептивного внешнего гамма-облучения яичников 0,1–20 мГр – ОР = 2,9 (95 % ДИ: 1,3–6,5); 100,1–500 мГр – 2,15 (1,1–4,2) и в целом по сумме наблюдений среди мальчиков – 1,87 (1,21–2,92). В категории более 1 Гр статистически значимые различия с контрольными данными были получены для девочек: 3,21 (1,28–8,0) и в целом по группе – 2,4 (1,18–4,98).

Таблица 6

|

Категория дозы, мГр |

Пол потомков |

Основная группа |

Группа сравнения |

ОР |

95 % ДИ |

||

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

||||

|

Преконцептивное внешнее гамма-облучение яичников |

|||||||

|

= 0 |

Мальчики |

7/597 |

11,7 |

41/5301 |

7,7 |

1,50 |

0,7–3,4 |

|

Девочки |

5/597 |

8,4 |

41/5126 |

8,0 |

1,05 |

0,42–2,64 |

|

|

Оба пола |

12/1194 |

10,1 |

82/10427 |

7,9 |

1,28 |

0,7–2,3 |

|

|

0,1–20 |

Мальчики |

7/309 |

22,6 |

41/5301 |

7,7 |

2,9* |

1,3–6,5 |

|

Девочки |

2/283 |

7,1 |

41/5126 |

8,0 |

0,88 |

0,22–3,6 |

|

|

Оба пола |

9/592 |

15,2 |

82/10427 |

7,9 |

1,93 |

0,98–3,8 |

|

|

20,1–50 |

Мальчики |

2/235 |

8,5 |

41/5301 |

7,7 |

1,1 |

0,3–4,5 |

|

Девочки |

1/184 |

5,4 |

41/5126 |

8,0 |

0,7 |

0,1–4,9 |

|

|

Оба пола |

3/419 |

7,2 |

82/10427 |

7,9 |

0,9 |

0,3–2,9 |

|

|

50,1–100 |

Мальчики |

4/258 |

15,5 |

41/5301 |

7,7 |

2,0 |

0,7–5,6 |

|

Девочки |

2/198 |

10,1 |

41/5126 |

8,0 |

1,3 |

0,31–5,2 |

|

|

Оба пола |

6/456 |

13,2 |

82/10427 |

7,9 |

1,7 |

0,7–3,8 |

|

|

100,1–500 |

Мальчики |

11/663 |

16,6 |

41/5301 |

7,7 |

2,15* |

1,1–4,2 |

|

Девочки |

5/607 |

8,2 |

41/5126 |

8,0 |

1,03 |

0,41–2,6 |

|

|

Оба пола |

16/1270 |

12,6 |

82/10427 |

7,9 |

1,6 |

0,94–2,7 |

|

|

500,1–1000 |

Мальчики |

3/266 |

11,3 |

41/5301 |

7,7 |

1,46 |

0,45–4,7 |

|

Девочки |

2/264 |

7,6 |

41/5126 |

8,0 |

0,95 |

0,23–3,9 |

|

|

Оба пола |

5/530 |

9,4 |

82/10427 |

7,9 |

1,2 |

0,5–2,9 |

|

|

1000,1 и более |

Мальчики |

3/224 |

13,4 |

41/5301 |

7,7 |

1,7 |

0,5–5,5 |

|

Девочки |

5/195 |

25,6 |

41/5126 |

8,0 |

3,21* |

1,28–8,0 |

|

|

Оба пола |

8/419 |

19,1 |

82/10427 |

7,9 |

2,4* |

1,18–4,98 |

|

|

Всего |

Мальчики |

37/2552 |

14,5 |

41/5301 |

7,7 |

1,87* |

1,21–2,92 |

|

Девочки |

22/2328 |

9,5 |

41/5126 |

8,0 |

1,18 |

0,71–1,98 |

|

|

Оба пола |

59/4880 |

12,1 |

82/10427 |

7,9 |

1,54* |

1,1–2,15 |

|

|

Преконцептивное внешнее гамма-облучение семенников |

|||||||

|

= 0 |

Мальчики |

6/1016 |

5,9 |

41/5301 |

7,7 |

0,76 |

0,33–1,8 |

|

Девочки |

6/952 |

6,3 |

41/5126 |

8,0 |

0,8 |

0,34–1,85 |

|

|

Оба пола |

12/1968 |

6,1 |

82/10427 |

7,9 |

0,77 |

0,42–1,4 |

|

|

0,1–20 |

Мальчики |

7/649 |

10,8 |

41/5301 |

7,7 |

1,4 |

0,63–3,1 |

|

Девочки |

5/662 |

7,6 |

41/5126 |

8,0 |

0,94 |

0,37–2,4 |

|

|

Оба пола |

12/1311 |

9,2 |

82/10427 |

7,9 |

1,16 |

0,64–2,1 |

|

|

20,1–50 |

Мальчики |

4/595 |

6,7 |

41/5301 |

7,7 |

0,87 |

0,3–2,4 |

|

Девочки |

4/564 |

7,1 |

41/5126 |

8,0 |

0,89 |

0,32–2,5 |

|

|

Оба пола |

8/1159 |

6,9 |

82/10427 |

7,9 |

0,88 |

0,43–1,8 |

|

|

50,1–100 |

Мальчики |

1/652 |

1,5 |

41/5301 |

7,7 |

0,2 |

0,03–1,4 |

|

Девочки |

3/641 |

4,7 |

41/5126 |

8,0 |

0,6 |

0,18–1,9 |

|

|

Оба пола |

4/1293 |

3,1 |

82/10427 |

7,9 |

0,4 |

0,14–1,1 |

|

Окончание табл. 6

|

Категория дозы, мГр |

Пол потомков |

Основная группа |

Группа с |

равнения |

ОР |

95 % ДИ |

|

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

||||

|

100,1–500 |

Мальчики |

27/1962 |

13,8 |

41/5301 |

7,7 |

1,8* |

1,1–2,9 |

|

Девочки |

15/1821 |

8,2 |

41/5126 |

8,0 |

1,03 |

0,6–1,86 |

|

|

Оба пола |

42/3783 |

11,1 |

82/10427 |

7,9 |

1,4 |

0,98–2,0 |

|

|

500,1–1000 |

Мальчики |

7/755 |

9,3 |

41/5301 |

7,7 |

1,2 |

0,54–2,7 |

|

Девочки |

10/692 |

14,5 |

41/5126 |

8,0 |

1,81 |

0,91–3,6 |

|

|

Оба пола |

17/1447 |

11,7 |

82/10427 |

7,9 |

1,5 |

0,9–2,5 |

|

|

1000,1 и более |

Мальчики |

12/783 |

15,3 |

41/5301 |

7,7 |

1,98* |

1,05–3,75 |

|

Девочки |

5/724 |

6,9 |

41/5126 |

8,0 |

0,86 |

0,34–2,2 |

|

|

Оба пола |

17/1507 |

11,3 |

82/10427 |

7,9 |

1,4 |

0,85–2,4 |

|

|

Всего |

Мальчики |

64/6412 |

10,0 |

41/5301 |

7,7 |

1,29 |

0,87–1,91 |

|

Девочки |

48/6056 |

7,9 |

41/5126 |

8,0 |

0,99 |

0,65–1,5 |

|

|

Оба пола |

112/12468 |

9,0 |

82/10427 |

7,9 |

1,14 |

0,86–1,52 |

|

|

Внутриутробное внешнее гамма-облучение |

|||||||

|

= 0 |

Мальчики |

15/906 |

16,6 |

41/5301 |

7,7 |

2,14* |

1,2–3,85 |

|

Девочки |

11/898 |

12,3 |

41/5126 |

8,0 |

1,5 |

0,8–2,97 |

|

|

Оба пола |

26/1804 |

14,4 |

82/10427 |

7,9 |

1,83* |

1,18–2,8 |

|

|

0,1–20 |

Мальчики |

6/770 |

7,8 |

41/5301 |

7,7 |

1,0 |

0,43–2,4 |

|

Девочки |

8/649 |

12,3 |

41/5126 |

8,0 |

1,54 |

0,73–3,3 |

|

|

Оба пола |

14/1419 |

9,9 |

82/10427 |

7,9 |

1,25 |

0,71–2,21 |

|

|

20,1–50 |

Мальчики |

7/322 |

21,7 |

41/5301 |

7,7 |

2,8* |

1,3–6,2 |

|

Девочки |

2/276 |

7,2 |

41/5126 |

8,0 |

0,91 |

0,22–3,73 |

|

|

Оба пола |

9/598 |

15,1 |

82/10427 |

7,9 |

1,91 |

0,97–3,8 |

|

|

50,1–100 |

Мальчики |

4/220 |

18,2 |

41/5301 |

7,7 |

2,35 |

0,85–6,5 |

|

Девочки |

1/223 |

4,5 |

41/5126 |

8,0 |

0,56 |

0,1–4,1 |

|

|

Оба пола |

5/443 |

11,3 |

82/10427 |

7,9 |

1,4 |

0,6–3,5 |

|

|

100,1–500 |

Мальчики |

5/337 |

14,8 |

41/5301 |

7,7 |

1,9 |

0,76–4,82 |

|

Девочки |

1/286 |

3,5 |

41/5126 |

8,0 |

0,44 |

0,1–3,2 |

|

|

Оба пола |

6/623 |

9,6 |

82/10427 |

7,9 |

1,22 |

0,54–2,8 |

|

|

500,1 и более |

Мальчики |

-/12 |

- |

41/5301 |

7,7 |

- |

– |

|

Девочки |

-/14 |

- |

41/5126 |

8,0 |

- |

– |

|

|

Оба пола |

-/26 |

- |

82/10427 |

7,9 |

- |

– |

|

|

Всего |

Мальчики |

37/2567 |

14,4 |

41/5301 |

7,7 |

1,86* |

1,2–2,9 |

|

Девочки |

23/2346 |

9,8 |

41/5126 |

8,0 |

1,23 |

0,74–2,04 |

|

|

Оба пола |

60/4913 |

12,2 |

82/10427 |

7,9 |

1,55* |

1,12–2,16 |

|

П р и м е ч а н и е : * – статистически значимые различия с группой сравнения.

Риск мертворождений с учетом категорий доз радиационного воздействия (по отношению к потомкам соответствующего пола в группе сравнения)

Риск мертворождений в зависимости от пре-концептивного облучения семенников, как правило, не отличался от такового в группе сравнения. Исключение составили потомки мужского пола в основной группе, среди которых риск мертворождения в категориях доз 100,1–500 мГр и более 1 Гр значимо превышал показатели контрольной группы: 1,8 (1,1–2,9) и 1,98 (1,05–3,75) соответственно.

Анализ мертворождений при внутриутробном внешнем гамма-облучении показал, что в дозовой категории 20,1–50 мГр риск у мальчиков основной группы почти в три раза превышал данные контрольной группы – 2,8 (1,3–6,2). Кроме того, статистически значимые различия наблюдались как в целом по группе: среди мальчиков – 1,86 (1,2–2,9), оба пола – 1,55 (1,12–2,16), так и в категории «нулевых» доз: среди мальчиков – 2,14 (1,2–3,85), оба пола – 1,83 (1,18–2,8).

Анализ относительного риска ранней неонатальной смертности продемонстрировал значимые различия с контрольными данными только для потомков мужского пола, чьи матери подверглись преконцептивному внешнему гамма-облучению на производстве в суммарной дозе более 1 Гр, – 2,6 (1,21–5,6).

Прямое сопоставление полученных оценок риска с учетом категорий доз с литературными данными затруднено, поскольку когорта работников ПО «Маяк» по сравнению с другими исследовательскими группами характеризуется высокими дозами пролонгированного производственного облучения. Суммарная преконцептивная доза внешнего гамма-облучения гонад более 1 Гр была зарегистрирована у 419 (2,9 %) матерей и 1507 (10,3 %) отцов потомков основной группы.

Большинство работ описывают риски перинатальных потерь в категории малых доз. Так, исследование репродуктивного здоровья работников четырех атомных станций (Смоленской, Курской, Калининской и Нововоронежской) не показало влияния профессионального облучения на состояние здоровья новорожденных детей в семьях мужчин – персонала, чьи накопленные индиви- дуальные дозы преконцептивного облучения, согласно расчетам, в среднем не превышали 30 мЗв [26]. Авторы планируют мониторинг состояния репродуктивного здоровья немногочисленной группы мужчин персонала атомных станций, накопленные эффективные дозы у которых могут превышать 100 мЗв. Согласно S. Yasuda et al. [27], анализ перинатальных исходов среди женщин, переживших ядерную катастрофу на АЭС «Фукусима-Дайити», средняя доза внешнего облучения которых составила 0,5 мЗв (максимальная – 5,2 мЗв), не была связана с врожденными аномалиями, низким весом при рождении, незрелостью для гестационного возраста или преждевременными родами.

Однако в категориях пролонгированного радиационного воздействия при лучевой терапии L.B. Signorello et al. [28] в когортном анализе среди детей пациентов, перенесших рак в детстве, отмечают, что облучение матки и яичников значительно увеличивало риск мертворождения и неонатальной смерти при дозах более 10 Гр (9,1 [3,4–24,6]). Авторы указывают, что у девочек, получавших лечение до менархе, облучение матки и яичников в дозах 1,00–2,49 Гр значительно повышало риск мертворождения или неонатальной смерти (4,7 [1,2–19,0]). Практическая система радиационной защиты, рекомендованная Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ), подтверждает эмбриональную предрасположенность к летальным эффектам облучения в предимплантационный период эмбрионального развития, но отмечает, что при дозах ниже 100 мГр развитие таких летальных эффектов весьма редко [29].

Безусловно, многофакторность природы перинатальных потерь существенно затрудняет оценку риска и расширяет перечень возможных параметров для изучения этой проблемы. В научной литературе представлен широкий спектр неблагоприятных факторов риска здоровью ребенка, в том числе таких медико-биологических факторов, как наличие абортов в анамнезе, порядковый номер родов, течение беременности, состояние здоровья матери [30, 31]. Акушерская и экст-рагенитальная патологии осложняют течение антенатального периода и ведут к формированию различной патологии у плода, а также формируют риск развития патологии у ребенка в период новорожденности и в более старшем возрасте [32, 33].

Полиэтиологичность отклонений перинатального периода актуализирует проблему изучения здоровья потомков работников ПО «Маяк» с учетом медико-социальных аспектов в ЗАТО [34, 35]. Научный интерес представляют также вопросы пре-концептивного облучения родителей, не связанного с производством, как, например, влияния малых доз диагностического облучения [36]. Регистр здоровья детского населения г. Озерска в настоящее время активно пополняется, что позволит в ближайшем будущем проводить многофакторный анализ перинатальной смертности.

Дальнейший анализ перинатальных потерь в данной выборке планируется по следующим направлениям: факторный анализ в когорте потомков с учетом факторов нерадиационной природы, сравнение частоты перинатальной смертности и ее структурных компонентов среди потомков персонала ПО «Маяк» с данными региональной и национальной статистики; проведение анализа «доза – эффект» с определением коэффициентов риска перинатальных потерь у потомков работников ПО «Маяк» в зависимости от темпов накопления суммарных доз профессионального радиационного воздействия на родителей.

Выводы. Данное ретроспективное эпидемиологическое исследование проведено в когорте 25 007 детей, из которых 14 580 человек являлись потомками работников ПО «Маяк», подвергшихся пролонгированному профессиональному радиационному воздействию. Проведен анализ перинатальных потерь и входящих в них структурных компонентов (мертво-рождаемости и ранней неонатальной смертности) в сравнении с группой потомков родителей, не подвергавшихся облучению на производстве ( n = 10427).

В результате исследования подведены следующие итоги:

– за период 1949–1973 гг. в основной группе всего зарегистрирован 291 случай перинатальной смерти без статистически значимых различий с группой сравнения (187 случаев), χ2 = 1,32, p > 0,05;

– отмечено значимое превышение частоты мертворождений среди потомков мужского пола в основной группе (11,4 против 7,7(·103) в группе сравнения, χ2 = 4,27, p = 0,038) за счет вклада детей, у которых только матери подвергались преконцеп-тивному профессиональному радиационному воздействию (χ2 = 13,19, p = 0,0003) и внутриутробно облученных потомков (χ2 = 7,86, p = 0,005);

– анализ относительного риска перинатальных потерь в зависимости от календарного периода показал значимые статистические различия только для периода 1949–1953 гг., когда мертворождаемость и перинатальная смертность в основной группе существенно превышали данные группы сравнения: ОР = 2,69 (1,46–4,95) и 2,12 (1,38–3,28), соответственно;

-

– в структуре перинатальной смертности внутриутробная гибель плода среди мальчиков основной группы наблюдалась статистически значимо чаще, чем в контрольной: 2,9 против 0,9(·103), F -test = 0,018;

-

– относительный риск мертворождений среди потомков мужского пола в основной группе был выше показателей контрольной группы почти в 1,5 раза: ОР = 1,47 (1,02–2,14);

-

– отмечен высокий риск мертворождений среди потомков мужского пола, у которых только мать являлась работницей ПО «Маяк» ОР = 2,51 (1,5–4,21), и потомков, чьи матери подверглись производственному облучению в период беременности: ОР = 1,86 (1,2–2,9);

-

– статистически значимые оценки риска мертворождений в различных категориях возраста роди-

- телей получены для потомков мужского пола в основной группе в категории возраста отцов 31–35 лет: ОР = 3,2 (ДИ: 1,08–9,51), но вывод основан на числе потомков с известными датами рождения отцов;

– оценка риска перинатальных потерь в категориях преконцептивного и внутриутробного гамма-облучения показала значимые статистические различия с потомками необлученных родителей в определенных дозовых интервалах.

Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 11.314.22.2 от 15 июля 2022 г. «Анализ последствий воздействия ионизирующего излучения на здоровье населения и потомков, проживающих вблизи атомных объектов Госкорпорации «Росатом» на основании Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 гг. и на период до 2035 года».

Список литературы Риск перинатальных потерь среди потомков персонала радиационно опасного производства

- Иванов Д.О., Шевцова К.Г. Анализ отдельных статистических показателей Северо-Западного федерального округа в аспекте младенческой смертности и мертворождения // Педиатр. - 2018. - Т. 9, № 2. - С. 5-15. DOI: 10.17816/PED925-15

- Специфика формирования родительских групп животных при определении влияния малых доз радиации на когнитивные функции потомства / В.В. Панфилова, О.И. Колганова, О.Ф. Чибисова, Л.П. Жаворонков // Радиационная гигиена. - 2020. - Т. 13, № 4. - С. 34-39. DOI: 10.21514/1998-426X-2020-13-4-34-39

- Трансгенерационный канцерогенез, индуцированный уретаном, у потомков мышей-самцов BALB/C, подвергнутых общему равномерному гамма-облучению / А.В. Панченко, С.Е. Пигарев, Е.И. Федорос, И.С. Драчев, М.Н. Юро-ва, М. Л. Тындык, А. Л. Семенов, Ю. Д. Вон [и др.] // Вопросы онкологии. - 2023. - Т. 69, № 2. - С. 246-252. DOI: 10.37469/0507-3758-2023-69-2-246-252

- Дударева Ю.А., Гурьева В.А. Диапазон репродуктивных нарушений у потомков и их прародительниц, находившихся в зоне радиационного воздействия // Проблемы репродукции. - 2020. - Т. 26, № 5. - С. 72-77. DOI: 10.17116/repro20202605172

- Балева Л.С., Сипягина А.Е. Предикторы риска формирования радиационно-индуцированных стохастических заболеваний в поколениях детей из семей облученных родителей - актуальная проблема современности // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2019. - Т. 64, № 1. - С. 7-14. DOI: 10.21508/1027-4065-2019-64-1-7-14

- Lie R.T. Invited Commentary: Ionizing Radiation and Future Reproductive Health - Old Cohorts Still Deserve Attention // Am. J. Epidemiol. - 2021. - Vol. 190, № 11. - P. 2334-2336. DOI: 10.1093/aje/kwab156

- Congenital Malformations and Perinatal Deaths Among the Children of Atomic Bomb Survivors: A Reappraisal / M. Yamada, K. Furukawa, Y. Tatsukawa, K. Marumo, S. Funamoto, R. Sakata, K. Ozasa, H.M. Cullings [et al.] // Am. J. Epidemiol. - 2021. - Vol. 190, № 11. - P. 2323-2333. DOI: 10.1093/aje/kwab099

- Stillbirths among offspring of male radiation workers at Sellafield nuclear reprocessing plant / L. Parker, M.S. Pearce, H.O. Dickinson, M. Aitkin, A.W. Craft // Lancet. - 1999. - Vol. 354, № 9188. - P. 1407-1414. DOI: 10.1016/S0140-6736(99)04138-0

- Fetal death and congenital malformation in babies born to nuclear industry employees: report from the nuclear industry family study / P. Doyle, N. Maconochie, E. Roman, G. Davies, P.G. Smith, V. Beral // Lancet. - 2000. - Vol. 356, № 9238. -P. 1293-1299. DOI: 10.1016/S0140-6736(00)02812-9

- Korblein A., Kuchenhoff H. Perinatal mortality after the Fukushima accident: a spatiotemporal analysis // J. Radiol. Prot. - 2019. - Vol. 39, № 4. - P. 1021-1030. DOI: 10.1088/1361-6498/ab36a3

- Scherb H., Weigelt E., Bruske-Hohlfeld I. Regression analysis of time trends in perinatal mortality in Germany 1980-1993 // Environ. Health Perspect. - 2000. - Vol. 108, № 2. - P. 159-165. DOI: 10.1289/ehp.00108159

- Korblein A. Strontium fallout from Chernobyl and perinatal mortality in Ukraine and Belarus // Radiats. Biol. Radio-ecol. - 2003. - Vol. 43, № 2. - P. 197-202.

- Chornobyl, radiation, neural tube defects, and microcephaly / W. Wertelecki, L. Yevtushok, I. Kuznietsov, O. Komov, S. Lap-chenko, D. Akhmedzanova, L. Ostapchuk // Eur. J. Med. Genet. - 2018. - Vol. 61, № 9. - P. 556-563. DOI: 10.1016/j.ejmg.2018.06.005

- Characteristics of the cohort of workers at the Mayak nuclear complex / N.A. Koshurnikova, N.S. Shilnik-ova, P.V. Okatenko, V.V. Kreslov, M.G. Bolotnikova, M.E. Sokolnikov, V.F. Khokhriakov, K.G. Suslova [et al.] // Radiat. Res. - 1999. - Vol. 152, № 4. - P. 352-363.

- Оценка радиационного риска для населения, проживающего вблизи предприятия атомной промышленности. Сообщение 1. Методические подходы к оценкам радиационного риска. Состав Детского Регистра / Н.П. Петрушкина, Н.А. Кошур-никова, Н.Р. Кабирова, П.В. Окатенко, В.В. Хохряков // Вопросы радиационной безопасности. - 1996. - № 2. - С. 46-50.

- Царева Ю.В., Окатенко П.В. Структура смертности населения г. Озерска за период 1948-2013 гг. // Вопросы радиационной безопасности. - 2023. - № 1 (109) . - С. 60-66.

- Регистр здоровья детского населения г. Озёрска: результаты разработки, принципы ведения, возможности и перспективы / С.Ф. Соснина, Н.Р. Кабирова, П.В. Окатенко, С.А. Рогачёва, Ю.В. Царёва, Е.А. Груздева, М.Э. Сокольников // Медицина экстремальных ситуаций. - 2017. - Т. 61, № 3. - С. 95-103.

- Napier B.A. The Mayak Worker Dosimetry System (MWDS-2013): an introduction to the documentation // Radiat. Prot. Dosimetry. - 2017. - Vol. 176, № 1-2. - P. 6-9. DOI: 10.1093/rpd/ncx020

- Стародубов В.И., Суханова Л.П. Новые критерии рождения: медико-демографические результаты и организационные проблемы службы родовспоможения // Менеджер здравоохранения. - 2013. - № 12. - С. 21-29.

- Anderson B.A., Silver B.D. Trends in mortality of the Soviet population // Sov. Econ. - 1990. - Vol. 6, № 3. - P. 191-251.

- Современные тенденции смертности по причинам смерти в России 1965-1994 / В.М. Школьников, Ф. Милле, В. Эртриш, Ж. Валлен. - М.: Центр демографии и экологии человека; Париж: Национальный институт демографических исследований (INED), 1996. - 140 с.

- Чернецкая Е.О. О влиянии некоторых социально-гигиенических факторов на уровень перинатальной смертности // Здравоохранение Российской Федерации. - 1975. - № 8. - С. 23-26.

- Иванов Д.О., Ветров В.В., Курдынко Л.В. История и перспективы показателя перинатальной смертности в России (обзор литературы) // Педиатр. - 2022. - Т. 13, № 1. - С. 5-18. DOI: 10.17816/PED1315-18

- A review on fetal dose in Radiotherapy: A historical to contemporary perspective / Y.M. Wong, C.W.Y. Koh, K.S. Lew, C.G.A. Chua, W. Nei, H.Q. Tan, J.C.L. Lee, M. Mazonakis, J. Damilakis // Phys. Med. - 2023. - Vol. 105. -P. 102513. DOI: 10.1016/j.ejmp.2022.102513

- Олесова В.Н., Олесов Е.Е., Олесов А.Е. Стоматологическая заболеваемость работников опасных производств (клинико-эпидемиологические и организационно-экономические аспекты). - М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2021. - 288 с.

- Состояние здоровья новорожденных детей в семьях мужчин персонала атомных станций / И.М. Петоян, Н.К. Шандала, А.М. Лягинская, Е.Г. Метляев // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2023. - Т. 68, № 2. - С. 80-84. DOI: 10.33266/1024-6177-2023-68-2-80-84

- Effects of External Radiation Exposure on Perinatal Outcomes in Pregnant Women After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: the Fukushima Health Management Survey / S. Yasuda, K. Okazaki, H. Nakano, K. Ishii, H. Kyozuka, T. Mu-rata, K. Fujimori, A. Goto [et al.] // J. Epidemiol. - 2022. - Vol. 32, Suppl. XII. - P. S104-S114. DOI: 10.2188/jea.JE20210252

- Stillbirth and neonatal death in relation to radiation exposure before conception: a retrospective cohort study / L.B. Si-gnorello, J.J. Mulvihill, D.M. Green, H.M. Munro, M. Stovall, R.E. Weathers, A.C. Mertens, J.A. Whitton [et al.] // Lancet. -2010. - Vol. 376, № 9741. - P. 624-630. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60752-0

- The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103 // Ann. ICRP. - 2007. - Vol. 37, № 2-4. - P. 1-332. DOI: 10.1016/j.icrp.2007.10.003

- Cause and risk factors of early neonatal death in Ethiopia / N. Tesfay, R. Tariku, A. Zenebe, Z. Dejene, F. Woldeyo-hannes // PLoS One. - 2022. - Vol. 17, № 9. - P. e0275475. DOI: 10.1371/journal.pone.0275475

- Gardosi J. Preventing stillbirth: risk factors, case reviews, care pathways // J. Perinat. Med. - 2022. - Vol. 50, № 6. -P. 639-641. DOI: 10.1515/jpm-2022-0272

- Дымова И.А. Факторы формирования здоровья детей первого года жизни (обзор литературы) // Пермский медицинский журнал. - 2020. - Т. 37, № 1. - С. 85-92. DOI: 10.17816/pmj37185-92

- Шматова Ю.Е., Разварина И.Н., Гордиевская А.Н. Факторы риска здоровью ребенка со стороны матери до и во время беременности (итоги многолетнего когортного мониторинга в Вологодской области) // Анализ риска здоровью. -2022. - № 3. - С. 143-159. DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.14

- Соснина С.Ф., Волосников Д.К. Гендерные аспекты качества жизни подростков // Проблемы женского здоровья. - 2010. - Т. 5, № 2. - С. 42-45.

- Соснина С.Ф., Волосников Д.К. Качество жизни детей подросткового возраста, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании // Вопросы современной педиатрии. - 2010. - Т. 9, № 5. - С. 10-13.

- Осипов М.В., Фомин Е.П., Сокольников М.Э. Оценка влияния диагностического облучения с использованием радиационно-эпидемиологического регистра населения г. Озерска, обследованного при помощи компьютерной томографии // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2020. - Т. 65, № 4. - С. 65-73. DOI: 10.12737/1024-6177-2020-65-4-65-73