Риск развития отклонений в состоянии здоровья детского населения, связанный с употреблением контаминированных продуктов питания

Автор: Сетко А.Г., Мрясова Ж.К., Тюрин А.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска в гигиенических и эпидемиологических исследованиях

Статья в выпуске: 4 (24), 2018 года.

Бесплатный доступ

Актуальной проблемой остается распространенность у различных групп населения заболеваний, ассоциированных с химическим загрязнением среды обитания, в том числе продуктов питания. Детский организм наиболее чувствителен к влиянию загрязнений окружающей среды, а дефицит пищевых веществ в рационе питания резко увеличивает риск возникновения экологически обусловленных нарушений здоровья. Целью исследования явилось проведение гигиенической оценки безопасности питания детей и подростков на территории г. Оренбурга в динамике 2007-2015 гг. с позиций оценки риска. Безопасность питания оценена в разрезе групп пищевых продуктов. В первую очередь были рассмотрены загрязнители химической природы, приоритетными из которых были идентифицированы нитраты, тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, медь), пестициды, левомицетин, гистамин. При анализе лабораторных исследований установлено, что наиболее контаминированными среди продуктов явились: мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, масло растительного и животного происхождения...

Химическое загрязнение, риск здоровью, детское население, безопасность питания, контаминанты, неканцерогенный риск

Короткий адрес: https://sciup.org/142215923

IDR: 142215923 | УДК: 616-053.2+613.2/.3: | DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.10

Текст научной статьи Риск развития отклонений в состоянии здоровья детского населения, связанный с употреблением контаминированных продуктов питания

Вопросы качества и безопасности пищевых продуктов в настоящее время являются серьезной проблемой, требующей многочисленных усилий для ее решения как со стороны ученых-биохимиков, микробиологов, токсикологов, так и со стороны производителей и, конечно, санитарно-эпидемиологической службы. По данным ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» здоровое питание может предотвратить до 80 % инфарктов миокарда, инсультов и диабета [1, 2].

Постоянное развитие пищевой технологии, химии, микробиологии и биотехнологии приводит к появлению большого количества новых пищевых добавок, генно-модифицированных организмов. А продолжающийся рост антропогенного загрязнения окружающей среды создает необходимость нормативно-правового регулирования отношений в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов со стороны государства, в том числе в сфере осуществления санитарно-эпидемического надзора, а также – при необходимости, особенно для продуктов детского питания – ужесточения требований к безопасности продуктов питания [3–8].

Приоритетная роль питания в сохранении и укреплении состояния здоровья населения закреплена в важнейших государственных решениях –

«Доктрине продовольственной безопасности», «Основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года» [9]. Государственная позиция представлена Роспотребнадзором на Генассамблее ООН по проблемам питания (сентябрь 2016 г., г. Нью-Йорк): «В решении вопросов достаточности и полноценности питания нельзя допускать увеличения рисков для здоровья, вызванных микробиологическими и химическими контаминантами в пищевых продуктах. Современные инструменты оценки рисков должны стать базой при выстраивании национальных стратегий и планов по борьбе с неправильным питанием во всех его формах и обеспечения его безопасности и качества».

При этом особое внимание следует уделять наиболее уязвимым контингентам населения, таким как дети и подростки. Детский организм высокочувствителен к химическим веществам, многочисленными исследованиями доказано, что процент детей с различными отклонениями в состоянии здоровья намного выше на урбанизированных территориях. В последнее время отмечается негативная тенденция повышения нагрузки тяжелых металлов (свинец, кадмий, мышьяк и ртуть), содержащихся в продуктах питания, на детский организм [10–14]. Высокий уровень загрязнения пищевых продуктов негативно отражается на нормальном функционировании систем растущего детского организма, в первую очередь оказывая влияние на сердечно-сосудистую, гормональную, иммунную, нервную системы и кровь. Контаминация пищевых продуктов химическими веществами оказывает негативное влияние на физическое развитие детей: снижается гармоничность физического развития, наблюдается напряжение механизмов адаптации и понижение функциональных показателей [15–21].

Цель исследования – провести гигиеническую оценку безопасности основных групп пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков г. Оренбурга в динамике 2007–2015 гг. с позиции оценки риска для здоровья населения.

Материалы и методы. Безопасность пищевых продуктов, используемых в питании организованных коллективов и находящихся в обороте на территории г. Оренбурга, оценивалась по данным лабора- торных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» на основании методических указаний МУ 2.3.7.2125-06 «Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. Сбор, обработка и анализ показателей»1, на соответствие нормативам Технических регламентов Таможенного союза2. В динамике за восемь лет были проанализированы результаты исследований 5106 проб пищевых продуктов, отобранных на территории г. Оренбурга в рамках плановых проверок и экспертизы безопасности продуктов питания. Неканцерогенный риск от употребления продуктов питания, контаминированных химическими элементами, оценивался в соответствии с руководством Р 2.1.10. 1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»3. Исследования по оценке риска проводились по полной схеме в четыре этапа: идентификация опасности, оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека, оценка зависимости «доза – ответ» и характеристика риска. Оценка экспозиции в данном исследовании предполагала два сценария воздействия. Первый оценивал, с какими реальными дозовыми нагрузками сталкиваются организованные группы детского населения, то есть учитывал только питание в образовательных учреждениях и организациях. Второй сценарий давал количественную характеристику уровней экспозиции с определением концентраций и расчетом доз воздействия химических веществ в пищевых продуктах, реализуемых через торговые сети с учетом стандартных коэффициентов и величин расчета, а также статистических данных по потреблению основных групп продуктов питания. Характеристика риска для веществ, не обладающих канцерогенным фактом, рассчитывалась путем сопоставления фактического суточного воздействия (суточной дозы) с величиной референтной дозы или концентрации. Для неканцеро-генов процесс характеристики риска предполагал расчет коэффициента опасности и расчет индекса опасности, учитывающего воздействие различных веществ на одни системы и органы-мишени. При HQ (HI), равном или меньшем 1, риск вредных эффектов рассматри- вался как пренебрежимо малый; при диапазоне от 1 до 5 – как средний уровень; от 5 до 10 – как высокий риск развития неканцерогенных эффектов.

Результаты и их обсуждение. Загрязненные чужеродными химическими веществами (ЧХВ) продукты питания могут стать источником хронического накопления контаминантов в организме и снижать уровень эссенциальных веществ за счет окисления. Такие продукты питания представляют реальную опасность, так как растущий детский организм является очень чувствительным к попаданию абиогенных веществ, неблагоприятно влияющих на рост ребенка и функционирование важнейших систем организма: иммунной, нервной, половой. Безопасность питания оценена в разрезе восьми групп пищевых продуктов, в которых были идентифицированы нитраты, тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, медь), пестициды, левомицетин, гистамин.

При анализе лабораторных исследований установлено, что наиболее контаминированными являются мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, масло растительного и животного происхождения (100–75 %), а затем в порядке убывания по ранжированию – плоды и овощи, зерно, сахар и кондитерские изделия. В результате были определены среднесуточные дозы поступления контаминантов (мг/кг) при потреблении продуктов питания, на основании чего оценен неканцерогенный риск для здоровья детского населения.

В соответствии с первым сценарием исследования проведена оценка неканцерогенного риска, формируемого химической контаминацией продуктов питания, используемых в питании организованных детских коллективах. Охват обучающихся г. Оренбурга горячим питанием в среднем составляет 98–99 %, что позволило провести достоверную оценку и свести к минимуму ошибки неопределенностей.

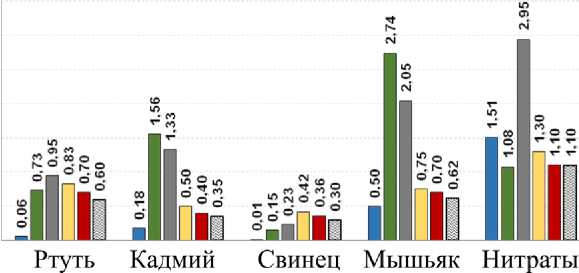

Результаты оценки неканцерогенного риска при поступлении химических контаминантов с продуктами питания в многолетней динамике показали, что величина риска в последние годы по приоритетным загрязнителям соответствует минимальному уровню риска ( HQ ≤1) (рис. 1). Наибольший уровень суммарного коэффициента неканцерогенной опасности отмечается по: 1) нитратам, источником поступления которых являются плоды и овощи, мясо и мясные продукты; 2) ртути – основной вклад в величину риска вносят рыба и рыбная продукция (44 %), плоды и овощи (22 %), мясо и мясные продукты (19 %); 3) мышьяку – основная доля величины риска определяется поступлением контаминанта с молоком и молочными продуктами, мясом и мясными продуктами, рыбой и рыбными продуктами (43; 23 и 18 % соответственно). Далее по уровню риска следует кадмий, где основная доля величины риска определяется поступлением контаминанта с маслом растительного и животного происхождения, мясом и мясными продуктами, плодами и овощами (45; 29 и 13 % соответственно).

3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

0,50 0,00

□ 2007 d2008 0 2009 02013 *2014 0 2015

Рис. 1. Динамика риска развития неканцерогенных эффектов от употребления контаминированных продуктов питания в организованных коллективах ( HQ )

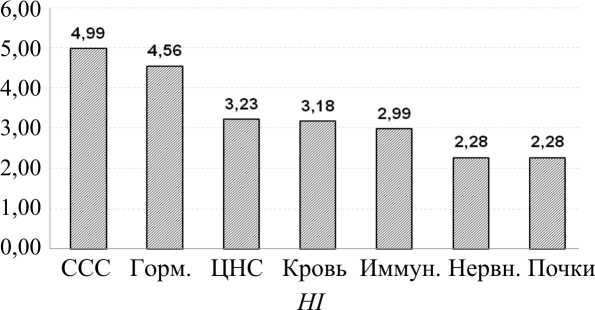

Учитывая, что различные контаминанты имеют общие системы и органы-мишени, были рассчитаны индексы неканцерогенной опасности. Наибольший риск воздействия оценен для сердечнососудистой системы ( HI ссс = 4,99). Второе ранговое место занимает воздействие на гормональную систему ( HI горм = 4,56), третье место – риск для ЦНС ( HI цнс = 3,23). Далее следуют риск по воздействию на кровь ( H I кровь = 3,18), иммунную систему ( HI иммун = 2,99), нервную систему ( HI нервн = 2,28) и почки ( HI почки = 2,28) (рис. 2).

Рис. 2. Суммарные индексы опасности для критических органов и систем организма детей и подростков в организованных коллективах ( HI )

Второй оцениваемый сценарий предполагал питание детей и подростков при нахождении вне организованных коллективов, то есть фактически домашнее питание. Данный вид питания составляет в детской популяции от 40 до 60 % от суточной потребности в пищевых веществах и энергии. В данном случае экспозиционные дозы рассчитывались на основании результатов исследований продуктов питания, находящихся в обороте на территории города, на показатели качества и безопасности по стандартной формуле расчета средней дозы при использовании бюджетных методов потребления.

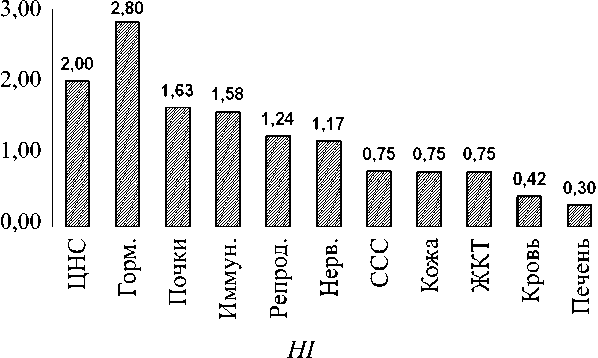

При оценке индексов неканцерогенной опасности при питании вне организованных коллективов было установлено, что первое ранговое место занимает риск воздействия на гормональную систему ( HI горм = 2,8), второе – на ЦНС ( HI цнс = 2,0), третье – на почки ( HI почки = 1,63) и далее на другие органы и системы (рис. 3). Необходимо отметить, что уровень

Рис. 3. Суммарные индексы опасности для критических органов и систем организма детей и подростков вне организованных коллективов ( HI )

неканцерогенного риска от питания вне организованных коллективов в 1,5–2,0 раза ниже, чем от питания в организованных коллективах.

Ведущей причиной более низких показателей риска при поступлении химических веществ с пищевыми продуктами из розничной сети по сравнению с организованными коллективами является более слабое лабораторное сопровождение мониторинга качества и безопасности продуктов питания, которое не позволяет снизить ошибки неопределенностей при оценке риска. Подтверждением этому служат официальные статистические данные по доле проб пищевой продукции с превышением гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы, которые составили по РФ 0,64 % в 2014 г., 0,55 % в 2015 г. и 0,56 % в 2016 г., и в Оренбургской области – 0,1; 0 и 0,06 % соответственно.

На следующем этапе был оценен суммарный неканцерогенный риск для критических органов и систем в условиях контаминации химическими веществами продуктов питания, используемых как в питании организованных коллективов, так и находящихся в обороте на территории города. Высокий уровень риска оценен для гормональной системы ( HI = 7,4), ЦНС ( HI = 5,2) и сердечно-сосудистой системы ( HI = 5,8). Средние уровни неканцерогенного риска установлены для иммунной ( HI = 4,6) и нервной ( HI = 3,5) систем, воздействия на почки ( HI = 3,9) и кровь ( HI = 3,6) (таблица).

Риск развития неканцерогенных эффектов на здоровье детей и подростков при поступлении химических веществ с пищевыми продуктами

|

Критические системы и органы-мишени |

Индекс неканцерогенной опасности вне организованных коллективов HI (ед.) |

Индекс неканцерогенной опасности в организованных коллективах HI (ед.) |

Суммарный индекс неканцерогенной опасности HI (ед.) |

|

ЦНС |

2,0 |

3,2 |

5,2 |

|

Гормональная система |

2,8 |

4,6 |

7,4 |

|

Почки |

1,6 |

2,3 |

3,9 |

|

Иммунная система |

1,6 |

3,0 |

4,6 |

|

Репродуктивная система |

1,2 |

0,0 |

1,2 |

|

Нервная система |

1,2 |

2,3 |

3,5 |

|

Сердечно-сосудистая система |

0,8 |

5,0 |

5,8 |

|

Кожа |

0,8 |

0,0 |

0,8 |

|

ЖКТ |

0,8 |

0,0 |

0,8 |

|

Кровь |

0,4 |

3,2 |

3,6 |

|

Печень |

0,3 |

0,0 |

0,3 |

На популяционном уровне за последние 2–3 года отмечается рост первичной заболеваемости детского населения исследуемой территории по болезням системы кровообращения (на 39,7 %), болезням нервной системы (на 24,3 %), новообразованиям (на 8,9 %), травмам и отравлениям (на 2,0 %), болезням дыхательной системы (на 1,6 %), болезням глаза и его придаточного аппарата (на 1,3 %). Также отмечается рост первичной заболеваемости подросткового населения по болезням органов пищеварения (на 50,9 %), болезням нервной системы (на 40,6 %), болезням крови и кроветворных органов (на 30,2 %), болезням костно-мышечной системы (на 13,7 %), болезням уха и его сосцевидного отростка (на 13,3 %), новообразованиям (на 8,3 %), травмам и отравлениям (на 6,2 %), болезням системы кровообращения (на 0,9 %).

Выводы. Таким образом, установлено, что контаминация продуктов питания приводит к формированию высокого неканцерогенного риска для гормональной, сердечно-сосудистой и центральной нерв- ной систем организма детей и подростков, что может являться одной из причин отклонений в состоянии их здоровья на популяционном уровне.

Уровень неопределенностей при оценке риска химического загрязнения пищевых продуктов, употребляемых в питании детьми и подростками вне организованных коллективов, выше от 1,5 до 2,0 раза такового при оценке питания в организованных коллективах за счет качества лабораторного контроля.

В связи с этим полагаем необходимой актуализацию нормативно-методического сопровождения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов как части системы социально-гигиенического мониторинга, что позволит в конечном итоге учесть все факторы, влияющие на надежность оценок риска.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Риск развития отклонений в состоянии здоровья детского населения, связанный с употреблением контаминированных продуктов питания

- Феттер В.В., Поляков А.Д. Сравнительная оценка риска здоровью населения, детерминированного химической контаминацией пищевых продуктов различного происхождения//Анализ риска здоровью. -2014. -№ 2. -С. 55-67 DOI: 10.21668/health.risk/2014.2.07

- Фомина С.Ф., Степанова Н.В. Неканцерогенный риск для здоровья детского населения г. Казани, обусловленный контаминацией пищевых продуктов и сырья//Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на уровне субъекта федерации: материалы межрегиональной научно-практической интернет-конференции/под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. -Пермь, 2017. -С. 236-243.

- Арнаутов О.В. О совершенствовании механизмов установления и изменения показателей качества и безопасности пищевой продукции в нормативных и правовых актах Евразийского экономического союза//Вопросы питания. -2016. -№ 1. -С. 110-116.

- Бочаров Е.П., Фролова О.А. Оценка риска здоровью населения на территории Республики Татарстан, связанного с загрязнением продуктов питания//Вопросы питания. -2015. -Т. 84, № S5. -С. 22.

- Конь И.Я., Коновалова Л.С., Георгиева О.В. Вопросы обеспечения качества и безопасности продуктов детского питания//Гигиена и санитария. -2013. -№ 1. -С. 36-39.

- Социально-гигиенический мониторинг как инструмент обеспечения безопасности пищевой продукции в Российской Федерации/М.В. Калиновская, О.С. Литвинова, Т.А. Заиченко, Т.А. Сивохина//Российская гигиена -развивая традиции, устремляемся в будущее: материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей, 17-18 ноября 2017 г.-М., 2017. -С. 80-82.

- Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологическом состоянии общеобразовательных учреждений и организации питания школьников//Вопросы питания. -2008. -№ 2. -С. 4-9.

- Онищенко Г.Г. Задачи и стратегия школьного питания в современных условиях//Вопросы питания. -2009. -Т. 78, № 1. -С. 16-22.

- Потороко И.Ю., Попова Н.В. Государственная политика России в области продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов. Современное состояние вопроса//Вестник южно-уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. -2014. -№ 4. -С. 3-10.

- Риск здоровью населения, связанный с употреблением контаминированных продуктов питания/А.Г. Сетко, Н.Е. Вяльцина, Ж.К. Мрясова, Е.Г. Плотникова//Российская гигиена -развивая традиции, устремляемся в будущее: материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. -М., 2017. -С. 167-170.

- Характеристика микроэлементного баланса в организме школьников при контаминации продуктов питания тяжелыми металлами/И.М. Сетко, Е.П. Тимошенко, А.Г. Сетко, Т.А. Фатеева//Здоровье населения и среда обитания. -2013. -№ 6. -С. 12-13.

- Опыт оценки канцерогенного риска при воздействии химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах/С.М. Новиков, Р.В. Арутюнян, Т.В. Шашина, Е.В. Судакова //Российская гигиена -развивая традиции, устремляемся в будущее: материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей, 17-18 ноября 2017 г. -М., 2017. -С. 130-133.

- Оценка риска влияния химических загрязнителей продуктов питания/В.В. Сергеев, О.Д. Климушкин, Е.В. Ильина, А.М. Черных//Российская гигиена -развивая традиции, устремляемся в будущее: материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей, 17-18 ноября 2017 г. -М., 2017. -С. 164-167.

- Покровский А.А. Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи. -М.: Медицина, 1987. -181 с.

- Иванова И.Л., Кислицына Л.В. Влияние контаминированных продуктов питания на заболеваемость органов пищеварения населения в Приморском крае//Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2014. -Т. 58, № 4. -С. 85-88.

- Кислицына Л.В., Иванова И.Л., Кику П.Ф. Оценка риска вероятного воздействия тяжелых металлов в пищевых продуктах на состояние здоровья население Приморского края//Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2015. -Т. 62, № 4. -С. 78-83.

- Степанова Н.В., Фомина С.Ф., Валеева Э.Р. Гигиеническая оценка безопасности питания населения Республики Татарстан//Вопросы питания. -2016. -Т. 85, № S2. -С. 36-37.

- Гигиеническая оценка фактического питания детей школьного возраста как фактора риска формирования морфофункциональных отклонений/А.В. Сорокина, Т.Л. Гигуз, А.Я. Поляков, Н.Д. Богачанов//Здоровье населения и среда обитания. -2017. -Т. 286, № 1. -С. 27-29.

- Конь И.Я., Волкова Л.Ю., Димитриева С.А. Актуальные проблемы организации питания школьников//Здоровье населения и среда обитания. -2009. -Т. 194, № 5. -С. 4-8.

- Кучма В.Р., Рапопорт И.К., Горелова Ж.Ю. Научно-организационные основы мониторинга реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в ГОУ субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях//Здоровье населения и среда обитания. -2009. -№ 5. -С. 9-11.

- Кучма В.Р., Рапопорт И.К., Горелова Ж.Ю. Мониторинг реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в ГОУ субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях//Здоровье населения и среда обитания. -2009. -№ 8. -С. 27-29.