Риск развития синдрома артериальной гипертензии у работников подземного труда при трансформации психовегетативного статуса

Автор: Малютина Наталья Николаевна, Парамонова Светлана Васильевна, Сединина Наталья Степановна, Устинова Ольга Юрьевна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 4 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследование определено актуальностью изучения факторов риска смертности населения от болезней системы кровообращения, прежде всего в трудоспособном возрасте. Установлены предпосылки развития артериальной гипертензии на основе изучения состояния психовегетативного статуса, биохимических и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы у работников подземного труда в зависимости от возраста. Обследовано 109 мужчин, работающих на горнодобывающем предприятии хромовой руды, подвергающихся воздействию профессиональных и психосоциальных факторов. Пациентов разделили на две группы: основная - 60 мужчин, работающих в подземных условиях, которые квалифицированы как «вредные» и отнесены к классам 3.3-3.4; группа сравнения - 49 мужчин, осуществляющих наземные работы, условия которых отнесены к классу 3.2. Основную группу разделили на две подгруппы в зависимости от возраста: лица моложе 45 лет (n = 20, в среднем 38,45 ± 2,95 г.) и лица старше 45 лет (n = 40, в среднем 50,90 ± 1,46 г.). Соответственно разделена группа сравнения. Пациентам проведено исследование психовегетативного состояния с оценкой уровня нервно-психического напряжения, личностной и ситуативной тревожности, функции внимания, субъективного отражения психовегетативного неблагополучия. Состояние сердечно-сосудистой системы исследовано по результатам функциональной и клинико-лабораторной диагностики. Снижение внимания, повышение личностной тревожности и увеличение количества жалоб психовегетативного характера достоверно чаще выявлялись в группе пациентов с синдромом артериальной гипертензии (OR 7,50; 95 % CI 2,39-23,58; OR 11,06; 95 % CI 4,35-28,10; OR 22,50; 95 % CI 7,09-71,41). В двух подгруппах выделены различия адаптационных психовегетативных фенотипов. У пациентов моложе 45 лет установлена корреляция параметров психовегетативного статуса с возрастом и стажем при отсутствии их связи с показателями гомеостаза. У пациентов старше 45 лет установлена отрицательная связь между возрастом, стажем и некоторыми параметрами психовегетативного статуса, а также прямая связь данных параметров с некоторыми показателями гомеостаза при диагностике синдрома артериальной гипертензии у 95 % пациентов в данной подгруппе. С увеличением возраста и стажа происходит трансформация адаптационного психовегетативного фенотипа с инверсией связей с психовегетативными параметрами на фоне усиления функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы. Диагностика трансформации данного фенотипа позволяет оценивать риск развития артериальной гипертензии и способствует профилактике гипертонической болезни путем формирования групп риска.

Психовегетативный статус, опасная подземная работа, функциональные изменения, психовегетативный фенотип, артериальная гипертензия, психосоциальные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/142231437

IDR: 142231437 | УДК: 613.6.02: | DOI: 10.21668/health.risk/2021.4.11

Текст научной статьи Риск развития синдрома артериальной гипертензии у работников подземного труда при трансформации психовегетативного статуса

Устинова Ольга Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинической работе (e-mail: ; тел.: 8 (342) 236-32-64; ORCID: .

Диагностическая значимость профессиональных и психосоциальных факторов в формировании производственно обусловленных заболеваний является актуальной проблемой. В связи с увеличением интенсивности производства многих отраслей, в том числе горнодобывающей, возрастают напряженность трудового процесса, нагрузка на психовегетативные адаптационные механизмы работников, увеличивается риск развития кортиковисцеральной дисфункции и дисбаланса вегетативной нервной системы, что приводит к дистресс-реакции, нарушению основного обмена, нейроэндокринной патологии, активизации свободнорадикального окисления липидов, дисфункции эндотелия сосудов [1].

Данные патологические изменения, в первую очередь, влияют на состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). С увеличением стажа адаптационные психологические функции истощаются, формируется патологический вариант психологического реагирования на производственную ситуацию, при этом компенсаторная роль и функция психологической адаптации снижаются. Психовегетативное напряжение проявляется в реализации соматических функциональных нарушений, а в последующем приводит к увеличению доли психосоматической патологии, чаще – формированию артериальной гипертензии (АГ) [2, 3].

АГ включена в перечень факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) трудоспособного населения, способствует увеличению жесткости артериальных сосудов (как один из патогномоничных синдромов сосудистого старения)1. Доля смертности от болезней системы кровообращения от общего числа умерших в РФ во всех возрастных группах в 2014 г. составляла 50,1 %, причем в старших возрастных группах эта доля сохраняется непропорционально высокой [4].

Психосоциальные факторы (низкая автономность, отсутствие социальной поддержки и неудовлетворенность работой, депрессия, стресс дома и на работе, тяжелое финансовое положение, неблагоприятные жизненные события) значимы в развитии стресс-обусловленных нарушений здоровья, в том числе ССЗ, и оценка рабочего стресса рекомендована для включения в профилактические программы на предприятиях [5–9]. Установлено, что высокая частота ССЗ работающего населения в Сибири связана с широким распространением таких психосоциальных факторов риска, как высокий уровень тревожности, депрессии и нарушения сна [10]. Значимость виталь- ного истощения, тревожности и депрессивной симптоматики отмечалась у пациентов Bern University Hospital, перенесших острый коронарный синдром или инфаркт миокарда, большинству из них требовалось психологическое консультирование [11]. Кроме того, по данным American Heart Association депрессия с тревогой рекомендована для включения в список факторов риска острых нарушений ССС [12].

Метаанализ состояния здоровья и психологического состояния работников Китая показал ассоциацию депрессии и тревожности с риском развития ССЗ [13]. Депрессия повышает риск смертности на 77 %, совместно с тревогой [14], в том числе от заболеваний ССС [15]. Изучена значимость комплексных исследований психоэмоциональных и личностных особенностей пациентов с сердечно-сосудистой патологией в целях совершенствования мероприятий, направленных на коррекцию психологических факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) и ее последствий, а также на снижение их негативного воздействия [16, 17]. На сегодняшний день психологическое сопровождение работников опасных производств входит в корпоративные программы сохранения здоровья работников многих отраслей [18].

Согласно позиции ВОЗ (WHO, Fact sheet of mental health, 2015), «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025»2, принятой Правительством Российской Федерации, разработана программа мероприятий по сохранению психического здоровья для стабильной производительности труда и профессионального долголетия [19].

В связи с вышесказанным актуальна своевременная диагностика психовегеативного состояния работников. Комплекс мероприятий, направленных на выявление ранних признаков заболеваний, проведение периодических медицинских осмотров (ПМО) данного контингента определяется многочисленными правовыми актами: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также стандартами порядка оказания медицинской помощи, федеральными клиническими рекомендациями3. Работник обязан проходить в том числе обязательное психиатрическое освидетельствование с учетом положений Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»4.

В функции психиатра на ПМО входит установление психиатрических противопоказаний к осуществлению профессиональной деятельности. Однако с учетом вышеуказанной значимости психологической адаптации при формировании психосоматической патологии целесообразно комплексное описание психологического состояния работника с акцентом на состояние психических функций, имеющих этиопатогенетическое значение в психосоматической патологии. Полученные данные соотносятся со сведениями о структуре и выраженности соматической патологии работников для формирования батареи методик исследования, а затем анализа взаимоотношений психических функций с возрастом, стажем, функциональными и органическими проявлениями соматической патологии. Таким образом, формируется клинико-психовегетативный фенотип работника интенсивного труда [20], разрабатываются и рекомендуются меры профилактики, принципы ранней диагностики соматической патологии для формирования групп риска.

Цель исследования – установить предпосылки развития АГ на основе изучения изменения состояния психовегетативного статуса, биохимических и функциональных показателей ССС работников подземного труда среднего и старшего возраста.

Материалы и методы. Обследованы 60 мужчин, выполняющих подземные работы (основная группа, n = 60, возраст – 46,8 ± 2,0 г., стаж – 22,0 ± 2,4 г.), при наличии подписанного информированного согласия. Группа сравнения представлена 49 работниками наземных профессий (возраст – 43,6 ± 3,8 г., стаж – 16,6 ± 1,6 г.). Для изучения показателей здоровья в возрастном аспекте пациентов разделили на две группы с использованием возрастной классификации ВОЗ, согласно которой люди моложе

45 лет входят в группу лиц молодого возраста, в возрасте 45–60 лет – среднего возраста. Группу I ( n = 20) составили работники в возрасте 38,45 ± 2,95 г., стаж – 12,7 ± 3,0 г., группу II ( n = 40) – работники в возрасте 50,90 ± 1,46 г., стаж – 26,7 ± 1,9 г. Из группы сравнения сформированы две подгруппы: 23 работника в возрасте 38,0 ± 2,8 г., стаж – 9,3 ± 1,5 г. (группа сравнения < 45 лет); и 26 работников в возрасте 49,2 ± 2,1 г., стаж – 24,0 ± 1,8 г. (группа сравнения > 45 лет). Группы сопоставимы по возрасту, гендерности, социально-бытовым и производственным условиям; I и II группы сопоставимы по условиям труда ( p < 0,05). Клиническое обследование проводилось в терапевтическом отделении ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора.

Анализ специальной оценки условий труда основной группы работников шахты по подземной добыче хромовой руды показал, что уровень эквивалентного шума на рабочих местах шахтеров составлял от 65,3–70,9 до 108,2–114,9 дБА (проходчик, бурильщик шпуров, машинист буровой установки – класс 3.4). Локальная вибрация на рабочих местах превышала предельно допустимый уровень (ПДУ – 126 дБ) и достигала 135 дБ, а общая вибрация – 127 дБ (ПДУ – 115 дБ – класс 3.3). Имела место пониженная температура воздуха (9 °С – класс 3.3). Физическая нагрузка и частое нахождение в неудобной (фиксированной) позе позволили отнести условия труда у данного контингента к классу 3.3. Содержание взвешенных веществ (пыли) в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) проходчика, бурильщика шпуров, машиниста буровой установки, машиниста скреперной лебедки соответствовало классу условий труда 3.1. Содержание хрома на рабочих местах не превышало 0,002–0,012 мг/м3, среднесменная концентрация составила менее 0,5 мг/м3 при ПДК рз – 1,0 мг/м3. В целом условия труда на рабочих местах квалифицированы как «вредные» и отнесены к классам 3.3–3.4 (табл. 1).

Гигиеническая оценка условий труда группы сравнения проведена на 34 рабочих местах работников (табл. 2).

При проведении ПМО у группы обследуемых было диагностировано повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Для уточнения

Таблица 1

Условия труда подземных горнорабочих основных профессий, занятых шахтной добычей хромовой руды

|

Профессия |

Класс условий труда по степени вредности и (или) опасности |

||||||||

|

Химический фактор |

Аэрозоли |

Шум (Lэкв.) |

Вибрация (общ.) |

Вибрация (лок.) |

Микроклимат |

Тяжесть труда |

Напряжённость труда |

Общая оценка |

|

|

Горнорабочий |

2 |

3.1 |

2 |

– |

– |

3.3 |

3.2 |

1 |

3.3 |

|

Проходчик |

2 |

3.1 |

3.4 |

3.2 |

3.3 |

3.3 |

3.3 |

1 |

3.4 |

|

Крепильщик |

2 |

3.1 |

3.2 |

– |

3.2 |

3.3 |

3.2 |

1 |

3.3 |

|

Бурильщик шпуров |

2 |

3.1 |

3.4 |

3.2 |

3.3 |

3.3 |

3.3 |

1 |

3.4 |

|

Машинист скреперной лебедки |

2 |

3.1 |

3.3 |

3.1 |

3.1 |

3.3 |

3.3 |

1 |

3.4 |

|

Машинист буровой установки |

2 |

3.1 |

3.4 |

2 |

2 |

3.3 |

3.2 |

1 |

3.4 |

Таблица 2

Условия труда наземных рабочих основных профессий, занятых добычей хромовой руды

Использована методика клинической беседы и анкетирование для выделения личностных особенностей пациентов. Проведена оценка психовегетативной дисфункции с использованием батареи психофизиологических тестов (компьютерный комплекс «НС-Психотест»). Применялись следующие тесты: «Определение нервно-психического напряжения Т. Немчина», 2011 г. (оценка психической напряженности в баллах); «Интегративный тест тревожности» (оценка в баллах). Произвольное внимание исследовано с помощью пробы с таблицей Шульте – Горбова. Оценка субъективного отражения психовегетативной дисфункции проведена по опроснику «Выраженность симптомов психовегетативного синдрома», результат в баллах. Проведены: ЭКГ, суточное мониторирование АД, УЗИ сердца. Оценивались результаты общего и биохимического анализов крови (глюкоза, креатинин, АСТ, АЛТ, натрий, калий, мочевая кислота сыворотки крови, липидный спектр, С-реактивный белок). Статистическая обработка проводилась на ПК с использованием встроенного пакета анализа табличного процессора Excel®2016 MSO (© Microsoft, 2016), авторского (© В.С. Шелудько, 2001–2016) пакета прикладных электронных таблиц (ППЭТ) Stat2015.

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам основной группы и группы сравнения проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования, результаты которых показывают, что показатели гомеостаза находились в пределах референсных значений (табл. 3).

В ходе клинической беседы установлены личностные особенности пациентов: обстоятельность, опора при принятии решений на внешние обстоятельства и морально-этические убеждения, ориентированность на благополучие и переживания на его счет. В основной группе подземных работников установлен низкий уровень функции внимания (ФВ) (69,72 ± 6,03 с, p < 0,05), в отличие от группы сравнения, соответствующий особенностям монотонного длительного труда в условиях повышенной опасности с высокой концентрацией, но сниженной пе-реключаемостью внимания как результат адаптации к труду. Определен значимый уровень личностной тревожности (ЛТ) (5,0 ± 0,4 балла, p < 0,05), демонстрирующий готовность к изменениям ситуации как на производстве, так и в социально-бытовых условиях. Длительная экспозиция ЛТ сопровождается постоянным напряжением психических функций и активизацией симпатической нервной системы. Средний уровень ЛТ обусловлен особенностями условий труда: производственные вредности, риск для жизни во время смены, беспокойство о состоянии здоровья и возможности потери рабочего места и права льготного выхода на пенсию, риск ухудшения социального и материального положения. Установлен средний уровень нервно-психического напряжения (НПН) (42,7 ± 1,5 балла, p < 0,05), а также повышение количества жалоб психовегетативного характера, в отличие от данных группы сравнения (1,5 ± 0,3 балла, p < 0,05). Вышеуказанные особенности психического состояния пациентов расцениваются как адаптация психики к опасным условиям

Таблица 3

Функциональные изменения ССС и клинико-лабораторные показатели крови подземных горнорабочих

|

Параметры |

Основная группа ( n = 60), M ± 2 m |

Группа сравнения ( n = 49), M ± 2 m |

|

Функциональные изменения ССС |

||

|

Среднее САД, мм рт. ст. |

131,20 ± 2,10 |

128,81 ± 2,21 |

|

Пульсовое АД, мм рт. ст |

46,17 ± 1,88 |

46,23 ± 2,30 |

|

ТМЖП, см |

0,97 ± 0,06* |

0,86 ± 0,07 |

|

Клинико-лабораторные показатели крови |

||

|

Индекс атерогенности |

2,12 ± 0,15* |

1,76 ± 0,20 |

|

Общий холестерин, ммоль/л |

5,52 ± 0,37* |

4,81 ± 0,29 |

|

ЛПВП, ммоль/л |

1,78 ± 0,09 |

1,77 ± 0,10 |

|

Мочевая кислота, мкмоль/л |

311,43 ± 13,69* |

296,42 ± 19,43 |

|

Тромбоциты, 109/дм3 |

250,08 ± 13,05 |

231,19 ± 13,18 |

П р и м е ч а н и е : * – p < 0,05 – статистически значимые различия с показателями группы сравнения.

Таблица 4

Показатели психовегетативного статуса у работников основной группы

|

Параметры психовегетативного статуса |

Основная группа ( n = 60), M ± 2 m |

Группа сравнения ( n = 49), M ± 2 m |

|

Истощение внимания, с |

69,72 ± 6,03* |

40 ± 1,80 |

|

Индекс нервно-психического напряжения (НПН), балл |

42,72 ± 1,50* |

40,5 ± 1,10 |

|

Ситуативная тревожность, балл |

1,92 ± 0,40 |

1,91 ± 0,38 |

|

Личностная тревожность, балл |

5,00 ± 0,39* |

4,3 ± 0,21 |

|

Психовегетативные жалобы, балл |

1,52 ± 0,28* |

0,8 ± 0,10 |

П р и м е ч а н и е : * – p < 0,05 – статистически значимые различия с показателями группы сравнения.

труда и представляют собой «психологический портрет» подземного работника (табл. 4).

В возрастном аспекте проанализированы корреляции функциональных показателей ССС, крови и психовегетативных параметров. Установлена связь между стажем и уровнем НПН ( r = 0,301, p = 0,0192); между истощением ФВ и уровнем креатинина ( r = 0,310, p = 0,0160); между средним САД и пульсовым АД ( r = 0,755, p = 0,000), индексом атерогенно-сти (ИА) и толщиной межжелудочковой перегородки (ТМЖП) ( r = 0,407, p = 0,0013), ИА и общим холестерином (ОХ) ( r = 0,651, p = 0,000); ТМЖП и ОХ ( r = 0,369, p = 0,0037).

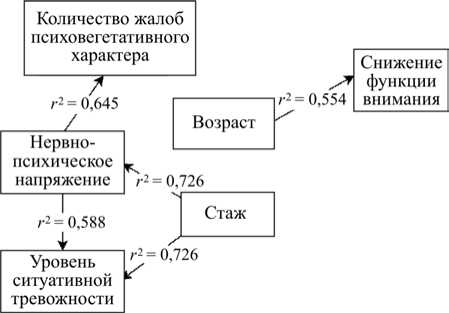

Кроме того, установлено, что преодоление возрастной границы связано как с усилением показателей психовегетативного состояния, так и с установлением диагноза «Синдром артериальной гипертензии» (рис. 1).

На основе полученных корреляций проведена оценка рисков психовегетативных и клинико-функциональных показателей у пациентов с синдромом АГ.

Снижение ФВ, повышение ЛТ и увеличение количества жалоб психовегетативного характера достоверно чаще выявлялись в группе пациентов с синдромом АГ (OR 7,50; 95 % CI 2,39–23,58; OR 11,06; 95 % CI 4,35–28,10; OR 22,50; 95 % CI 7,09–71,41). Также достоверно чаще повышение САД (OR 4,48; 95 % CI 1,80–11,16), пульсового АД (OR 3,00; 95 % CI 1,14–7,86), ТМЖП (OR 2,98; 95 % CI 1,26–7,06), ИА (OR 3,20; 95 % CI 1,08–9,50), мочевой кислоты сыворотки крови (OR 3,86; 95 % CI 1,41–10,55). Таким образом, у пациентов обследуемой группы с установленным синдромом АГ повышается риск психовегетативных изменений в виде снижения ФВ, повышения ЛТ и увеличения количества жалоб психовегетативного характера.

Для выявления особенностей адаптации проведен анализ клинико-психовегетативного состояния в зависимости от возраста обследованных (табл. 5).

Рис. 1. Корреляции функциональных показателей ССС, клинико-лабораторных показателей крови и психовегетативных параметров основной группы

Таблица 5

Результаты психофизиологического и клинического обследования в I и II группах

|

Параметр |

I группа (< 45 лет), n = 20 |

Группа сравнения (< 45 лет), n = 23 |

р |

II группа (> 45 лет), n = 40 |

Группа сравнения (> 45 лет), n = 26 |

р |

|

Демографические показатели |

||||||

|

Возраст, лет |

38,45 ± 2,95 |

38,00 ± 2,75 |

50,90 ± 1,46 |

49,15 ± 1,50 |

||

|

Стаж, лет |

12,75 ± 3,02 |

9,30 ± 1,51 |

26,68 ± 1,99 |

23,92 ± 1,27 |

||

|

Параметры психовегетативного статуса |

||||||

|

Внимание, с |

67,20 ± 6,68* |

36,39 ± 2,58 |

0,0001 |

70,98 ± 8,44* |

39,15 ± 2,12 |

0,0000 |

|

НПН, баллы |

40,15 ± 1,53* |

40,04 ± 1,83 |

0,0018 |

44,00 ± 2,01* |

41,04 ± 1,48 |

0,0074 |

|

Жалобы ВСД, баллы |

1,05 ± 0,44* |

0,65 ± 0,20 |

0,0017 |

1,75 ± 0,33* |

0,92 ± 0,24 |

0,0002 |

|

Личностная тревожность, балл |

4,85 ± 0,61 |

4,22 ± 0,72 |

0,3015 |

5,08 ± 0,50* |

4,23 ± 0,62 |

0,0423 |

|

Функциональные показатели ССС |

||||||

|

САД, мм рт. ст |

128,45 ± 3,60 |

126,96 ± 2,90 |

0,4147 |

132,58 ± 2,51* |

128,81 ± 2,21 |

0,0441 |

|

Пульсовое АД, мм рт. ст. |

42,75 ± 2,52 |

44,43 ± 2,54 |

0,7326 |

47,88 ± 2,37 |

46,23 ± 2,30 |

0,1993 |

|

ТМЖП, см |

0,86 ± 0,10 |

0,84 ± 0,08 |

0,4465 |

1,02 ± 0,07* |

0,86 ± 0,07 |

0,0032 |

|

Клинико-лабораторные показатели гомеостаза |

||||||

|

Индекс атерогенности (ИА) |

2,04 ± 0,32* |

1,83 ± 0,16 |

0,0067 |

2,16 ± 0,16* |

1,76 ± 0,20 |

0,0032 |

|

ЛПВП, ммоль/л |

1,72 ± 0,18* |

1,68 ± 0,08 |

0,0035 |

1,81 ± 0,10 |

1,77 ± 0,10 |

0,3264 |

|

АСТ, Е/л |

16,20 ± 2,84* |

12,52 ± 1,33 |

0,0292 |

14,85 ± 1,33* |

12,35 ± 1,11 |

0,0061 |

|

СОЭ, мм/ч |

8,15 ± 1,71* |

5,74 ± 1,24 |

0,0283 |

9,48 ± 1,49* |

6,31 ± 1,19 |

0,0056 |

|

Общий холестерин, ммоль/л |

5,03 ± 0,41 |

4,73 ± 0,29 |

0,2111 |

5,77 ± 0,51* |

4,81 ± 0,29 |

0,0021 |

|

Креатинин, мкмоль/л |

69,10 ± 6,18 |

66,96 ± 4,98 |

0,5059 |

71,53 ± 6,37* |

66,58 ± 4,67 |

0,0346 |

|

Калий сыворотки, ммоль/л |

4,22 ± 0,22 |

4,10 ± 0,23 |

0,6669 |

4,48 ± 0,20* |

4,03 ± 0,21 |

0,0048 |

|

Мочевая кислота сыворотки крови, мкмоль/л |

300,45 ± 22,28 |

297,26 ± 22,03 |

0,8027 |

316,93 ± 17,19* |

296,42 ± 19,43 |

0,0456 |

|

С-реактивный белок, мг/л |

5,05 ± 1,17 |

4,18 ± 0,92 |

0,4560 |

7,23 ± 1,14* |

4,23 ± 0,84 |

0,0001 |

|

Тромбоциты, 109/дм3 |

231,30 ± 16,30 |

226,96 ± 14,76 |

0,8850 |

259,48 ± 17,19 * |

231,19 ± 13,18 |

0,0129 |

П р и м е ч а н и е : * – p < 0,05 – статистически значимые различия с показателями группы сравнения.

Рис. 2. Корреляционные связи возраста и стажа работников I группы с параметрами психовегетативного состояния

В I группе выявлено: снижение ФВ, повышение уровня НПН с симпатикотонией, повышение количества жалоб психовегетативного характера. Достоверные изменения уровней ЛТ и СТ не выявлены, в отличие от группы сравнения.

Из функциональных показателей ССС установлено: тенденция к повышению среднего систолического артериального давления (САД), увеличению ТМЖП. Имеется тенденция к повышению ОХ, повышен С-реактивный белок.

Проведен анализ корреляции в I группе (рис. 2). Установлено наличие выраженной корреляции между стажем и уровнем НПН (r = 0,726; р = 0,0003), выраженной корреляции между уровнем НПН и количеством психовегетативных жалоб (r = 0,645; р = 0,0021), умеренной корреляции между возрастом и ФВ (r = 0,554; р = 0,011). Корреляция между параметрами психовегетативного состояния и функциональными изменениями ССС не установлена.

Оценка рисков психовегетативных и клиникофункциональных показателей не выявила достоверной связи с установлением диагноза «Синдром АГ» в данной группе.

Таким образом, у подземных горнорабочих моложе 45 лет имеется особый адаптационный клинико-психовегетативный фенотип, который выделен нами как «психологически реализуемый адаптационный фенотип». Он проявляется в виде снижения ФВ, повышения НПН, увеличения количества жалоб психовегетативного характера при корреляции данных показателей с возрастом и стажем. Полученные результаты демонстрируют реализацию психовегетативного напряжения преимущественно психологическими механизмами, не сопровождающимися нарушениями ССС, которые в данной группе не зарегистрированы.

Во II группе установлено снижение ФВ, повышение уровня НПН с симпатикотонией, увеличение жалоб психовегетативного характера, значимо более высокий уровень ЛТ. Кроме того, выявлено повышение САД, увеличение ТМЖП, повышение ИА, ОХ.

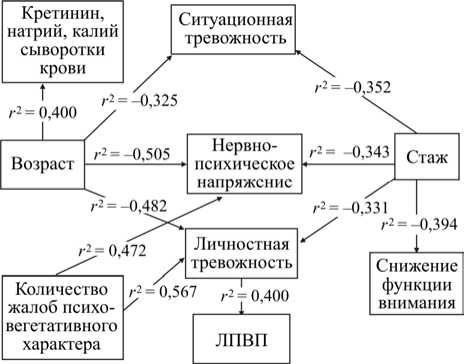

Рис. 3. Корреляционные связи возраста и стажа работников II группы с параметрами психовегетативного состояния и лабораторными изменениями гомеостаза

Во II группе при анализе корреляции установлено (рис. 3): умеренная отрицательная связь между возрастом и индексом НПН ( r = –0,505; р = 0,0009), возрастом и ЛТ ( r = –0,325; р = 0,026), умеренная отрицательная корреляция между стажем и снижением ФВ ( r = –0,394; р = 0,0119), стажем и индексом НПН ( r = –0,343; р = 0,0303), стажем и ЛТ ( r = –0,331; р = 0,037), а также СТ ( r = –0,352; р = 0,026). Кроме того, умеренную корреляцию имеют ИА с ТМЖП (подана заявка на изобретение). Таким образом, у работников старше 45 лет качественно меняются взаимосвязи показателей психовегетативного состояния с возрастом и стажем на фоне более выраженных функциональных изменений ССС и лабораторных показателей крови. Это позволяет выделить «психосоматически реализуемый адаптационный фенотип».

Проведена оценка рисков психовегетативных и клинико-функциональных показателей у пациентов с синдромом АГ в группе работников старше 45 лет.

Снижение ФВ, повышение НПН достоверно чаще выявлялись в группе пациентов с синдромом АГ ( OR 4,98; 95 % CI 1,45–17,07; OR 2,97; 95 % CI 1,07–8,26), но количество жалоб психовегетативного характера достоверно снижается ( OR 0,17; 95 % CI 0,04–0,85). У пациентов обследуемой группы старше 45 лет с установленным синдромом АГ риск изменения психовегетативного состояния отличается от такового в основной группе, в первую очередь, снижением количества жалоб психовегетативного характера, что подтверждает инверсию особенностей психовегетати-вого реагирования с увеличением возраста.

Таким образом, выявленные адаптационные психовегетативные фенотипы демонстрируют психологическое приспособление работников подземного труда к вредным производственным условиям в разных возрастных группах. В первые годы рабо- ты до достижения 45-летнего возраста формируется «психологически реализуемый адаптационный фенотип» с характерным повышением уровня НПН, количества жалоб психовегетативного характера и снижением ФВ. Данные изменения носят приспособительный характер, не выходят за рамки нормы психологического реагирования, а формирующаяся под их воздействием симпатикотония сохраняет свою регуляторную функцию, не вызывает функциональные изменения со стороны ССС. С увеличением стажа в результате истощения психологического адаптационного потенциала у работников старше 45 лет формируется «психосоматически реализуемый адаптационный фенотип», характеризующийся снижением ФВ, повышением уровня НПН, увеличением жалоб психовегетативного характера и уровня ЛТ, повышением САД, увеличением ТМЖП, повышением ИА, ОХ. С увеличением стажа и возраста происходит инверсия их связи с психовегетативными изменениями, и накопленное со стажем напряжение психологических адаптационных функций начинает реализовываться путем психосоматизации, симпатикотония утрачивает регуляторный потенциал, встраивается в патогенез АГ и способствует ее развитию и повышает риск ГБ.

Выводы. В группе подземных горнорабочих изменяются особенности психовегетативного статуса, который сочетается с некоторыми функциональными изменениями ССС и биохимическими изменениями гомеостаза на фоне формирования синдрома АГ: снижается внимание, повышается ЛТ и увеличивается количество жалоб психовегетативного характера ( OR 7,50; 95 % CI 2,39–23,58; OR 11,06; 95 % CI 4,35– 28,10; OR 22,50; 95 % CI 7,09–71,41). Изучение психовегетативного статуса позволяет выделить два возрастзависимых фенотипа: «психологически реализуемый адаптационный фенотип» и «психосоматически реализуемый адаптационный фенотип». С увеличением возраста и стажа происходит трансформация адаптационного психовегетативного фенотипа с инверсией связей с психовегетативными параметрами на фоне усиления функциональных нарушений ССС. В группе подземных горнорабочих формирование адаптационного клинико-психовегетативного фенотипа лежит в основе прогнозирования риска развития гипертонической болезни и способствует профилактике АГ в условиях психологического сопровождения (получена приоритетная справка на патент «Способ прогнозирования риска формирования гипертонической болезни у подземных горнорабочих», регистрационный номер № 2020137973).

Финансирование . Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Риск развития синдрома артериальной гипертензии у работников подземного труда при трансформации психовегетативного статуса

- Особенности эмоционального состояния работников железнодорожного транспорта / Н.Н. Малютина, А.Л. Сединин, С.В. Лузина, Н.С. Сединина // Электронный научно-образовательный вестник: Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. – Т. 19, № 7. – С. 97–98.

- Workplace stress: A collective challenge [Электронный ресурс] // International Labour Organization. – Geneva, 2016. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466547.pdf (дата обращения: 17.07.2021).

- Ромасенко Л.В., Махов В.М., Чичкова Н.В. Функциональные (психосоматические) расстройства в общей медицинской практике // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2019. – Т. 11, № 3. – С. 69–73. DOI: 10.14412/2074-2711-2019-3-69-73

- Нозологическая и возрастная структура смертности от болезней системы кровообращения в 2006 и 2014 годах / И.В. Самородская, М.А. Старинская, В.Ю. Семёнов, Е.П. Какорина // Российский кардиологический журнал. – 2016. – Т. 21, № 6. – С. 7–14. DOI: 10.15829/1560-4071-2016-6-7-14

- Фатхутдинова Л.М., Леонтьева Е.А. Мониторинг рабочего стресса как составная часть системы управления охраной труда // Медицина труда и промышленная экология. – 2018. – № 1. – C. 28–32. DOI: 10.31089/1026-9428-2018-1-28-32

- Громова Е.А. Психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (обзор литературы) // Сибирский медицинский журнал (г. Томск). – 2012. – Т. 27, № 2. – С. 22–29.

- A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms / G. Aronsson, T. Theorell, T. Grape, A. Hammarström, C. Hogstedt, I. Marteinsdottir, I. Skoog, L. Träskman-Bendz, C. Hall // BMC Public Health. – 2017. – Vol. 17, № 1. – P. 264. DOI: 10.1186/s12889-017-4153-7

- The psychosocial work environment is associated with risk of stroke at working age / K. Jood, N. Karlsson, J. Medin, H. Pessah-Rasmussen, P. Wester, K. Ekberg // Scand. J. Work. Environ. Health. – 2017. – Vol. 43, № 4. – P. 367–374. DOI: 10.5271/sjweh.3636

- Organizational uptake of NICE guidance in promoting employees’ psychological health / A. Weinberg, J.H. Hudson, A. Pearson, S.B. Chowdhury // Occupational Medicine. – 2019. – Vol. 69, № 1. – P. 47–53. DOI: 10.1093/occmed/kqy148

- Депрессия, тревога и нарушения сна среди населения 45–69 лет в России (Сибирь): эпидемиологическое исследование / В.В. Гафаров, И.В. Гагулин, Е.А. Громова, Д.О. Панов, А.В. Гафарова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2017. – Т. 9, № 4. – С. 31–37. DOI: 10.14412/2074-2711-2017-4-31-37

- Psychosocial Risk Factors in Cardiac Rehabilitation: Time to Screen Beyond Anxiety and Depression / C. Mesa-Vieira, J. Grolimund, R. von Känel, O.H. Franco, H. Saner // Global Heart. – 2021. – Vol. 16, № 1. – P. 16. DOI: 10.5334/gh.896

- Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: systematic review and recommendations: a scientific statement from the American Heart Association / J.H. Lichtman, E.S. Froelicher, J.A. Blumenthal, R.M. Carney, L.V. Doering, N. Frasure-Smith, K.E. Freedland, A.S. Jaffe [et al.] // Circulation. – 2014. – Vol. 129, № 12. – P. 1350–1369. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000019

- Depression and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis of prospective cohort studies / Y. Gan, Y. Gong, X. Tong, H. Sun, Y. Cong, X. Dong, Y. Wang, X. Xu [et al.] // BMC Psychiatry. – 2014. – Vol. 14. – P. 371. DOI: 10.1186/s12888-014-0371-z

- Depression and anxiety symptoms as predictors of mortality in PCI patients at 10 years of follow-up / M.R. van Dijk, E.M. Utens, K. Dulfer, M.N. Al-Qezweny, R.J. van Geuns, J. Daemen, R.T. van Domburg // Eur. J. Prev. Cardiol. – 2016. – Vol. 23, № 5. – P. 552–558. DOI: 10.1177/2047487315571889

- Direction of Association Between Depressive Symptoms and Lifestyle Behaviors in Patients with Coronary Heart Disease: the Heart and Soul Study / N.L. Sin, A.D. Kumar, A.K. Gehi, M.A. Whooley // Ann. Behav. Med. – 2016. – Vol. 50, № 4. – P. 523–532. DOI: 10.1007/s12160-016-9777-9

- Особенности психоэмоциональной сферы пациентов с ишемической болезнью сердца: обзор исследований / А.А. Великанов, А.А. Столярова, Н.Е. Круглова, Е.А. Демченко // Психология. Психофизиология. – 2020. – Т. 13, № 1. – С. 23–33. DOI: 10.14529/jpps200103

- Long V., Brown V. Conceptualizing work-related mental distress in the British coalfields (c. 1900–1950) // Palgrave Commun. – 2018. – Vol. 4. – P. 133. DOI: 10.1057/s41599-018-0187-4

- Rugulies R. What is a psychosocial work environment? // Scand. J. Work Environ. Health. – 2019. – Vol. 45, № 1. – Р. 1–6. DOI: 10.5271/sjweh.3792

- Бухтияров И.В., Матюхин В.В., Рубцов М.Ю. Профессиональный стресс в свете реализации глобального плана действий по здоровью работающих // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 3 (45), ч. 3. – С. 53–55. DOI: 10.18454/IRJ.2016.45.014

- Малютина Н.Н., Парамонова С.В., Сединина Н.С. Формирование психовегетативного фенотипа работников интенсивного труда // Вестник «Биомедицина и социология». – 2020. – Т. 5, № 2. – С. 5–10. DOI: 10.26787/nydha-2618-8783-2020-5-2-5-10