Риски и угрозы в стратегиях российских регионов

Автор: Жихаревич Борис Савельевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения российской практики в части отражения в региональных стратегиях социально-экономического развития рисков и угроз. Проанализированы официальные тексты 85 стратегий, по пятибалльной шкале экспертно оценено качество учета рисков и угроз, составлен ранжированный ряд стратегий с учетом дополнительного параметра - числа упоминаний слова «риск». Выявлен список для изучения лучшей практики: стратегии Сахалинской, Курганской, Новосибирской, Ивановской областей, Забайкальского края, Республики Крым. Отмечено, что в большинстве стратегий российских регионов уделяется внимание рискам и угрозам, однако лишь в трети случаев это делается относительно качественно, а мероприятия по противодействию рискам прорабатываются не более чем в 10 % стратегий. Аномально большое количество упоминаний слова «риск» выявлено тогда, когда риски описываются применительно ко всем проектам (Архангельская область) или мероприятиям (Забайкальский край). Систематизированы методические проблемы, связанные с анализом рисков и угроз: смешение понятий проблема, слабость, угроза, риск, негативный фактор; отсутствие оценок вероятности и силы влияния рисков, отсутствие описания мероприятий по снижению последствий рисков. Выявлено отсутствие корреляции между качеством работы с рисками и угрозами и индексом региональной резилентности, характеризующим устойчивость региона к экономическим и финансовым кризисам. Отмечено, что регионы, осознающие свою уязвимость, лучше других работают с угрозами и рисками в стратегиях, но это мало влияет на их шокоустойчивость относительно экономических кризисов. Предложены рекомендации по совершенствованию стратегического планирования: тщательный анализ угроз и слабостей на стадии SWOT-анализа, выделение отдельного раздела по стратегическим рискам и разработка соответствующего набора адаптивных сценариев, создание региональной системы управления рисками.

Территориальное стратегическое планирование, swot-анализ, угрозы, риски, управление рисками, шокоустойчивость, риск-менеджер

Короткий адрес: https://sciup.org/149132008

IDR: 149132008 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.4.2

Текст научной статьи Риски и угрозы в стратегиях российских регионов

DOI:

Цитирование. Жихаревич Б. С., 2020. Риски и угрозы в стратегиях российских регионов // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 4. С. 19–29. DOI:

Постановка задачи, актуальность

Региональные стратегии социально-экономического развития начали появляться в России в 1997 году. С 2014 г. наличие стратегии является обязательным для субъектов Федерации в соответствии с ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ) [Федеральный закон ... , 2014]. За более чем двадцатилетнюю историю стратегического планирования в России не раз и не два происходили кризисы, заставляющие пересматривать стратегии, часто кардинально пересматривать. Тем не менее до сих пор официальные стратегии редко включают разнообразные сценарии и глубокий анализ рисков. Актуальность проблемы вновь стала очевидной с очередным жестоким и нестандартным мировым кризисом 2020 года. Оказалось, что существующие стратегии не помогли ни подготовиться к шокам, ни оперативно справиться с их последствиями. Другими словами, стратегии не ориентированы на повышение шокоустойчивости регионов и сами не шокоустойчивы.

Один из уроков очередного кризиса – стратегия должна помогать региону повышать шоко-устойчивость, способность справляться с неизбежными шоками, а для этого, как минимум, содержать адекватный анализ стратегических рисков и угроз и набор адаптивных сценариев развития в условиях реализовавшихся рисков. Совершенствование методики стратегического планирования в этом направлении полезно начинать с выяснения существующего положения дел и изучения лучшей практики. Чему и посвящена данная статья.

Задачи исследования: выявить и описать степень учета рисков и угроз в действующих стратегиях субъектов Федерации.

Метод: экспертная оценка на основе изучения текстов стратегий и описание нескольких кейсов лучшей практики.

Изученность вопроса, обзор литературы

Методика и результаты первого массового обследования практики стратегического планирования, проведенного в Леонтьевском центре на основе изучения текстов документов планирования и процесса планирования, были опубликованы в работе [Территориальное стратегическое планирование ... , 2003]. Регулярные обзоры состояния стратегического планирования в России с 2016 г. публикует Институт реформирования общественных финансов [Региональное стратеги-рование ... , 2019]. Подробный обзор региональных стратегий по состоянию на 2015 г. был сделан в Институте региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ [Оценка качества разработки ... , 2016]. Наиболее активны в части публикации результатов изучения региональных стратегий В. Климанов и К. Будаева [Климанов, Будаева, Чернышова, 2017; Budaeva, Klimanov, 2016; Будаева, 2017], а в части муниципальных стратегий – Б. Жихаревич и Т. При-бышин [Жихаревич, Прибышин, 2013; Zhikharevich, Pribyshin, 2020].

В названных работах анализируются различные характеристики документов стратегического планирования, в том числе и аспекты, связанные с учетом рисков и угроз. Так, в статье [Оценка качества разработки ... , 2016: 188] рассматривались 79 региональных стратегий, существовавших в 2015 г., отмечалось, что в 37 стратегиях «...риски, а также планы или сценарии по ликвидации последствий рисков не обозначены. В 18-ти стратегиях выделены ключевые риски развития региона (часто в рамках SWOT-анализа, объединенных с вызовами развития). В 16-ти стратегиях обозначены риски реализации стратегических сценариев или планов, однако не выделены мероприятия по их нивелированию. В 5-ти стратегиях обозначены риски достижения поставленных планов или реализации стратегических сценариев и хотя бы формально отражены превентивные меры».

В диссертации К. Будаевой проведена оценка содержания всех региональных стратегий, в том числе по параметру «Риски реализации стратегии». Отмечено, что раздел анализа рисков реализации стратегии присутствует в 54 документах. Чаще всего используется анализ реализации конкретного сценария и анализ имеющихся негативных тенденций. В итоговом ранжировании стратегий по содержательным элементам параметр «Анализ рисков реализации стратегии» учитывался в ряду 8 параметров. В числе стратегий с высшей оценкой были стратегии республик Крым, Алтай, Карелия, Мордовия, Татарстан; Астраханской, Новосибирской, Белгородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Брянской, Воронежской, Калужской областей; Хабаровского и Приморского краев и некоторые другие [Будаева, 2018: 97, 148–150].

Результаты узко нацеленного исследования регионального стратегирования в аспекте учета рисков опубликованы в работе [Телушкина, 2018], где охарактеризовано 8 нормативных документов, регламентирующих разработку стратегий в субъектах Федерации, и 12 стратегий (отмечена качественная проработка рисков в стратегиях Республики Крым и Ивановской области). Серьезная попытка разобраться в соотношении терминов «угрозы», «вызовы», «риски» и «проблемы» применительно к стратегическому планированию предпринята в работе [Яковлева, 2017], однако предложение выстроить эти термины в единую иерархию по степени опасности социально-экономического развития не кажется нам продуктивным.

Специфика и новизна настоящего исследования в сравнении с рассмотренными в том, что единовременно охарактеризованы все имеющиеся региональные стратегии и дана балльная оценка качества проработки и рисков, и угроз, с проведением соответствующего ранжирования.

Методика:сбор и анализ текстов стратегий

Сбор и анализ текстов проведены в июне 2020 года. Отбирались официальные тексты стра- тегий социально-экономического развития субъектов Федерации, размещенные ГАС «Управление». Также, поскольку требовалось описать самое актуальное состояние, в ряде случаев изучалась не действующая стратегия, а разрабатываемая, размещенная на сайте Министерства экономического развития России на стадии «доработанный проект».

Изучались фрагменты текстов, содержащие слова «риск» или «угроза». Задачей эксперта было дать характеристику текста, осветив кратко (отдельно по рискам и угрозам):

– Упоминаются ли риски/угрозы в стратегии?

– Насколько глубоко и подробно они проработаны на стадии анализа?

– Выделен ли отдельный фрагмент (раздел, приложение) стратегии, посвященный рискам/ угрозам?

– Какие именно риски и угрозы прорабатываются в стратегиях и насколько глубоко?

– Есть ли описание механизмов противодействия рискам и угрозам?

– Используется ли терминология и идеи, предлагаемые методиками Управления рисками?

Помимо вербального описания эксперту было предложено дать интегральную количественную оценку качеству работы с рисками и угрозами по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Кроме того, подсчитывалось количество упоминаний слова «риск» в тексте стратегии.

При оценке принималось во внимание, насколько профессионально проведена работа с рисками, учитывались ли базовые принципы, зафиксированные в существующих стандартах (Международный стандарт ИСО 3100 «Менеджмент риска – Руководство»; ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»).

В соответствии с ИСО 3100 «риск» – это влияние неопределенности на цели». При этом влияние «может быть положительным и/или отрицательным, и может способствовать реализации возможностей и устранению угроз, создавать или приводить к возникновению возможностей и угроз». Риск обычно определяется в терминах источников риска, потенциальных событий, последствий этих событий и их вероятности [Международный стандарт ИСО ... , 2018: 6].

На наш взгляд, такое понимание риска для практических целей излишне широко. Интуитивно риск связан с негативными последствиями. Поэтому для использования в стратегическом планировании мы пользуемся иной трактовкой,

Таблица 1

Критерии системы балльной оценки качества проработки рисков и угроз в региональных стратегиях

|

Балл |

Критерий |

|

1 |

Риски и/или угрозы не упоминаются вообще либо упоминаются, но без описания |

|

2 |

Упоминаются только риски или только угрозы, при этом описание не подробное и не глубокое |

|

3 |

Риски и угрозы описаны недостаточно полно или хорошо проработаны только риски или только угрозы |

|

4 |

Риски и угрозы проработаны глубоко, но не выделены отдельным пунктом, не предлагаются механизмы противодействия |

|

5 |

Риски представлены отдельным пунктом, подробно и глубоко проработаны. Есть описания механизмов противодействия. Анализ угроз подробный и исчерпывающий |

Примечание. Составлено автором.

которую применяли и в данном исследовании. А именно: риск – вероятное событие (или совокупность событий), которое может негативно повлиять на скорость и уровень достижения стратегических целей, повлечь ухудшение социально-экономической ситуации и потребовать вмешательства органов власти и управления; риск характеризуется вероятностью наступления и значимостью последствий. Оценка работы с рисками тем выше, чем точнее и полнее используются базовые термины и подходы управления рисками есть оценка вероятности и силы влияния, предложены мероприятия по снижению риска.

При рассмотрении качества работы с угрозами принималось во внимание следование основам SWOT-анализа, когда угрозы анализируются относительно внешней среды региона, детализируются по уровням, оцениваются (как и риски) по параметрам вероятности наступления и силы влияния на регион. В отличие от рисков к угрозам могут быть отнесены не только неопределенные (вероятные) события и процессы, но и уже реализующиеся. Квалификация таких процессов в качестве угроз может быть связана с выбором определенных стратегических целей или сценариев развития: прежде нейтральный процесс может стать угрозой для достижения возникшей цели.

При интерпретации результатов важно иметь в виду следующее:

-

а) изучались только официальные тексты, которые сильно различаются по объему. В одних случаях официальный текст включает приложения и аналитические материалы, в других – не включает. Чаще материалы, содержащие критические оценки и пессимистические прогнозы, остаются за рамками итоговой версии. Оценка на основе официального текста не полностью

отражает качество работы специалистов и привлекаемых консультантов;

-

б) балльная оценка давалась с учетом проработанности одновременно и рисков, и угроз. При этом не всегда учитывалась определенная взаимозаменяемость этих тем. Поэтому, например, при качественной проработке рисков, но формальном отсутствии SWOT-анализа, балльная оценка занижалась;

-

б) балльная оценка проведена одним экспертом (С. Калиной, магистрантом Института наук о Земле СПбГУ). Это имеет как положительное следствие – не было искажений в оценочной шкале, возникающих при сведении оценок, сделанных экспертами, различающимися по степени требовательности, так и отрицательное – все зависит от квалификации и добросовестности одного эксперта. Отметим, что подтверждением качественности проведенной работы могут служить совпадения с упоминавшимися выше оценками К. Будаевой и Е. Те-лушкиной.

Результаты:

количественные характеристики изученного массива текстов

Изучено 85 официальных текстов действующих или разрабатываемых региональных стратегий социально- экономического развития. Большая часть (63 стратегии) – действующие, размещенные в ГАС «Управление» в последней редакции. 16 стратегий были взяты в статусе «доработанный проект» или «проект» с сайта Минэкономразвития РФ.

-

– наименование, дата скачивания, гиперссылка на источник, количество страниц текста;

-

– описание и характеристика работы с рисками;

-

– описание и характеристика анализа угроз;

-

– балльная оценка качества проработки рисков и угроз;

-

– число упоминаний слова «риск».

В результате составлен ранжированный список стратегий по двум параметрам: основной – балльная оценка качества проработки рисков и угроз, и вспомогательный – число упоминаний слова «риск» (табл. 2). В таблице 2 приведена только верхняя часть списка, поскольку основная задача – выявить лучшую практику.

Распределение оценок оказалось идеально нормальным – 26 стратегий оценены ниже среднего, 27 – выше среднего, среднюю оценку получили 32 стратегии. При этом лучшими (оценка 5) и худшими (оценка 1) признаны по 8 стратегий. Таким образом, порядка трети стратегий демонстрируют относительно высо-

Таблица 2

Ранжирование официальных текстов региональных стратегий по экспертной балльной оценке качества проработки рисков и угроз и встречаемости слова «риск»*

|

Наименование документа Стратегия социально-экономического развития: |

Балл |

«Риск» |

КР |

|

1. Сахалинской области до 2035 года |

5 |

66 |

0,98 |

|

2. Курганской области до 2020 года |

5 |

48 |

-0,26 |

|

3. Республики Крым до 2030 года |

5 |

44 |

– |

|

4. Ивановской области до 2020 года |

5 |

43 |

-0,28 |

|

5. Новосибирской области на период до 2030 года |

5 |

43 |

-0,01 |

|

6. Забайкальского края на период до 2030 года |

5 |

39 |

-0,14 |

|

7. Республики Алтай на период до 2035 года |

5 |

34 |

-0,59 |

|

8. Ставропольского края до 2035 года |

5 |

34 |

-0,26 |

|

9. Республики Коми на период до 2035 года |

4 |

29 |

0,35 |

|

10. Архангельской области до 2035 года (доработанный проект) |

4 |

150 |

0,23 |

|

11. Приморского края на период до 2030 года (доработанный проект ) |

4 |

66 |

-0,13 |

|

12. Челябинской области на период до 2035 года |

4 |

51 |

0,16 |

|

13. Белгородской области на период до 2025 года |

4 |

46 |

0,30 |

|

14. Республики Калмыкия на период до 2030 года (доработанный проект) |

4 |

40 |

– |

|

15. Воронежской области до 2035 года (доработанный проект) |

4 |

33 |

0,14 |

|

16. Ростовской области на период до 2030 года |

4 |

32 |

-0,11 |

|

17. Республики Хакасия до 2030 года |

4 |

24 |

-0,01 |

|

18. Московской области на период до 2030 года |

4 |

23 |

0,63 |

|

19. Камчатского края до 2030 года |

4 |

22 |

0,27 |

|

20. Астраханской области на период до 2035 года (проект) |

4 |

20 |

-0,21 |

|

21. Самарской области на период до 2030 года |

4 |

20 |

0,00 |

|

22. Республики Башкортостан на период до 2030 года |

4 |

18 |

0,11 |

|

23. Владимирской области до 2030 года |

4 |

17 |

0,04 |

|

24. Краснодарского края до 2030 года |

4 |

17 |

-0,05 |

|

25. Пензенской области на период до 2035 года |

4 |

17 |

0,09 |

|

26. Тамбовской области до 2035 года |

4 |

16 |

0,29 |

|

27. Тверской области на период до 2030 года |

4 |

8 |

0,23 |

Примечание. Составлено автором. * – в полной версии таблицы – 85 стратегий [Обзор качества ... , 2020]. Все тексты скачаны в июне 2020 года. Большая часть (63) – с сайта ГАС «Управление» . Часть (16 – те, где указано в скобках – «доработанный проект» или «проект», – с сайта Минэкономразвития РФ razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/dorabotannye_proekty_strategiy/). Еще 6 – из других источников. КР – средний индекс региональной резилентности в 2007–2016 гг. [Климанов, Казакова, Михайлова, 2019: 61–63].

кий уровень работы с рисками и угрозами, но лишь в 8 % стратегий сколь-нибудь тщательно рассматриваются мероприятия по противодействию рискам и угрозам.

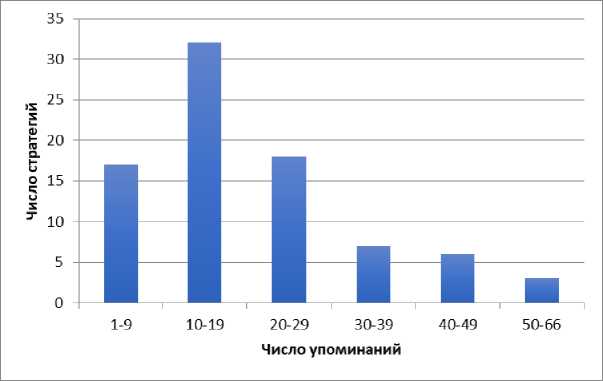

Число упоминаний слова «риск» варьирует от нуля (Свердловская область) до 150 (Архангельская область). В большей части стратегий «риск» встречается от 10 до 29 раз – таких стратегий 50 (59 % от общего числа). Распределение смещено в сторону меньшего числа упоминаний – в 17 стратегиях «риск» упоминается от 1 до 9 раз, и примерно столько же стратегий (16) содержат упоминания от 30 до 66 раз (см. рисунок).

Отметим, что часть упоминаний не имеет прямого отношения к рискам реализации стратегии. Это, например, «риск-ориентированный подход». О нем говорится в 26 стратегиях применительно к использованию в контрольно-надзорной деятельности и при организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Результаты: примеры работы с рисками и угрозами в стратегиях

В большинстве случаев не приходится говорить о методической выдержанности – под рисками и угрозами часто идет просто описание всяческого негатива в текущей ситуации. Этому способствует довольно невнятное определение риска, приведенное в Методических рекомендациях Минэкономразвития РФ: «риски – факторы, которые имеют потенциально негативное воздействие на развитие субъекта Российской Федерации и при определенном развитии событий могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации в субъекте Российской Федерации» [Методические рекомендации ... , 2017: 1]. Любопытно, что хотя в списке используемых понятий это определение идет первым, в рекомендациях в близком значении оно используется лишь однажды в контексте оценки рисков, сопряженных с региональными и межрегиональными проблемами при определении приоритетов, целей, задач, два других случая упоминания относятся к подразделам по отраслевым комплексам. И четвертый раз упоминаются финансовые риски, которые необходимо учитывать при оценке финансового обеспечения реализации стратегии.

Понятия риска и угрозы близки и в чем-то взаимозаменяемы. Хорошее описание угроз в рамках SWOT-анализа фактически может быть адекватно этапу выявления и оценки рисков в системе риск-менеджмента. Поэтому не удивительно, что есть случай, когда риски и угрозы анализируются в одном разделе – «Угрозы и риски при развитии Курганской области на перспективу».

Вот характерные названия разделов и пунктов, в которых описываются угрозы: «Ограничения, вызовы, угрозы» (Сахалинская область), «Негативные факторы развития» (Калмыкия); «Результаты комплексной оценки внешних факторов развития, основных вызовов и угроз» (Республика Коми); «Анализ конкурентных преимуществ и угроз для социально-экономического развития Пермского края»; «Конкурентные преимущества края, угрозы и возможности развития» (Красноярский край); «Угрозы социальноэкономического развития Омской области». Выделяется один заголовок – «За счет чего можно снизить угрозы?» (Ярославская область).

Рисунок. Распределение региональных стратегий по числу упоминания слова «риск» Примечание . Составлено автором.

Похожи и названия разделов, касающихся рисков, что наводит на мысль, что риски и угрозы воспринимаются как синонимы: «Основные возможности и риски, связанные с внешними тенденциями» (Республика Мордовия); «Анализ общих факторов прогнозного фона: мировые и общероссийские тренды, внешние риски» (Республика Башкортостан); «Анализ рисков и ресурсных возможностей развития региона с учетом выявленного потенциала и факторов развития» (Владимирская область); «Комплексная оценка ключевых внешних и внутренних факторов развития, рисков и ресурсных возможностей региона» (Оренбургская область); «Ключевые факторы и риски развития региона» (Ивановская область); «Ключевые риски развития региона» (Белгородская область); «Стратегические вызовы и риски развития» (Новгородская область).

В нескольких случаях риски рассматриваются в контексте выбора сценария развития и оценки перспектив реализации стратегии: «Ключевые риски реализации стратегических планов» (Тверская область); «Сценарии и риски социально-экономического развития. Обоснование выбора целевого сценария» (Республика Коми); «Возможности и риски области в современных социальноэкономических условиях. Сценарии социально-экономического развития Псковской области».

О том, какие именно риски попадают в поле зрения разработчиков стратегий, можно судить на примере стратегии Удмуртской республики, в которой перечислены риски экономического кризиса, описаны риски сокращения производства отдельных секторов.

Детально характеризуются риски и в стратегии Республики Алтай в пунктах с названиями: «Риск снижения устойчивости системы расселения демографического потенциала», «Риск значительного отставания в развитии социальной сферы», «Риск недостаточного инфраструктурного обеспечения», «Риск ухудшения качества человеческого капитала», «Риски и ограничения бюджетной системы Республики Алтай», «Риск снижения значимости республики в пространственном развитии страны». «Новые риски в условиях меняющейся экономической конъюнктуры», «Риск снижения темпов развития стратегической туристической отрасли».

Обращает на себя внимание таблица «Анализ стратегических рисков развития Ивановской области», в которой присутствуют такие графы: риски, причины, факторы, следствие, метод управления, уровень риска. В таблице подобным образом охарактеризованы: риск бюджетной несостоятельности; риск кадровой несостоятельности; риск низкого качества государственного управления и местного самоуправления; риск нехватки жизнеобеспечивающих специалистов; риск снижения доходов населения; риск замедления экономического развития; риск недостаточной инвестиционной привлекательности; риск повышения износа основных фондов, находящихся на балансе Ивановской области и муниципальных образований, до критического уровня; риск низкого качества работы органов местного самоуправления муниципальных образований.

В подтверждение тезиса о смешении рисков и угроз приведем список угроз из стратегии Новосибирской области, где подробно описаны 9 угроз:

-

– ограничение возможностей для экономического развития;

-

– ограниченные возможности сбыта на внутреннем рынке;

-

– утрата интеллектуального лидерства и потеря компетенций во многих научных направлениях;

-

– дальнейший неконтролируемый рост сферы торгово-посреднических услуг без надлежащего увеличения их качества;

-

– возможный бурный экономический рост других регионов России, что вызовет угрозу перелива в эти регионы квалифицированных кадров из Новосибирской области;

-

– ускоренное развитие Новосибирской городской агломерации без надлежащей поддержки и гармоничного развития других территорий и сельских поселений области;

-

– утрата городом Новосибирском привлекательности среди сибирских городов;

-

– утрата лидерства в логистике и дистрибуции без проактивного опережающего развития транспортно-логистической инфраструктуры;

– усиление конкуренции за человеческие ресурсы.

В стратегиях аграрных регионов, большинство из которых находится в зоне рискованного земледелия, упоминаются соответствующие климатические риски, а также риски эпизоотий.

Любопытно, что риск распространения новых вирусов упомянут только в одной стратегии – Кемеровской области, а риск распространения пандемий – в Стратегии Республики Крым.

Отмечено несколько случаев, когда в стратегиях оформлялось специальное приложение, посвященное рискам и угрозам (Республика

Крым, Новосибирская область, Челябинская область (риски сценариев), Хабаровский край).

Особенно выделяется приложение «Основные риски развития Республики Крым и механизмы противодействия». В нем рассмотрены:

– экономические риски (геоэкономические, макроэкономические, бюджетного недофинансирования, технологического отставания, сокращения туристического потока);

– социальные риски (социально-демографические, межнациональной и межконфессиональной напряженности);

– риски государственного управления (отсутствия согласованности интересов федеральных, региональных и местных политических элит; недостатка компетенций в сфере государственного и муниципального управления);

– риски в области безопасности (снижения уровня обеспеченности питьевой водой гарантированного качества жилищно-коммунального сектора и предприятий, водой для использования в сельскохозяйственном и промышленном производстве; природных катаклизмов: засух, землетрясений, оползней, распространения пандемий; техногенных аварий, возникающих вследствие высокого износа оборудования или террористических актов; экологические).

Аномально большое количество упоминаний слова «риск» объясняется обычно тем, что риски описываются применительно ко всем проектам (Архангельская область) или мероприятиям (Забайкальский край), а также, если описание риска вводится в формат изложения материала (и в заголовки разделов/подразделов) по каждой отрасли или сфере (Сахалинская область).

Очень редко описание рисков сопровождается количественными показателями – не более 6 случаев.

Про управление рисками упоминается в 7 стратегиях. Один из немногих случаев, когда в явном виде говорится о создании системы управления рисками (в увязке с проектным управлением) – Стратегия Московской области. В Тамбовской области выявление системных социально-экономических рисков, прогнозирование их возникновения, подготовка предложений по созданию механизмов управления рисками, предотвращению возникновения рисков и минимизации их возможных негативных последствий является одной из функций Экономического совета при главе администрации Тамбовской области, на который возложено общее управление ходом реализации стратегии.

Риски и угрозы чаще всего прорабатываются на стадии анализа и упоминаются в соответствующем разделе текста или приложении. Реже под анализ рисков отводится отдельный раздел. Также риски упоминаются при описании сценариев, отдельных проектов, мероприятий или отраслей.

Качество проработки рисков и угроз и устойчивость к кризисам

Сказывается ли качество работы с рисками и угрозами в стратегиях со способностью противостоять угрозам и рискам? Воспользуемся для ответа на этот вопрос исследованием, в котором рассчитаны интегральные индексы региональной резилентности российских регионов за ряд лет и средний индекс за период 2007– 2006 годов [Климанов, Казакова, Михайлова, 2019: 16–18]. По замыслу авторов эти индексы показывают устойчивость регионов к экономическим и финансовым кризисам. Расчет коэффициента корреляции между балльной оценкой качества работы с рисками и угрозами и рези-лентностью показал отсутствие корреляции (0,066). Это наглядно видно и в таблице 2: подавляющее большинство регионов из верхней части списка имеет значение индекса резилен-тности меньше нуля (то есть относится к нере-зилиентным) или чуть выше нуля.

Можно это интерпретировать следующим образом: регионы, осознающие свою уязвимость, лучше других работают с угрозами и рисками в стратегиях, но это никак не сказывается на их шокоустойчивости относительно экономических кризисов. Одних упоминаний рисков в стратегии недостаточно, должна создаваться и функционировать система управления рисками, но и она далеко не всегда сможет противодействовать факторам регионального развития «первой природы».

Выводы и рекомендации

-

1. В большинстве стратегий российских регионов уделяется внимание рискам и угрозам, однако лишь в трети случаев это делается относительно качественно, а мероприятия по противодействию рискам прорабатываются не более чем в 8 % стратегий.

-

2. В результате экспертной балльной оценки выстроен ранжированный ряд региональных стратегий по качеству проработки рисков и угроз, что позволяет рекомендовать для изучения

-

3. Актуальна методическая проработка различий в понятиях «проблема», «слабая сторона», «угроза», «риск», «негативная тенденция». На практике наблюдается смешение угроз и рисков. Не учитывается, что «риск» всегда связан с вероятностью, при том что угроза может быть уже и реальной. Если руководствоваться правилами SWOT-анализа, то «угроза» всегда внешняя, но в ряде стратегий говорится и о внутренних угрозах.

-

4. Имеет смысл продумать понятие «стратегический риск». На наш взгляд, это риск с большим негативным влиянием на развитие региона. Реализация стратегического риска вынуждает изменять сценарий развития. Для каждого стратегического риска должен быть проработан адаптивный сценарий.

-

5. В качестве основного метода работы с выявленными стратегическими рисками в стратегиях предлагается расширять сценарность. Так, Е. Бухвальд считает: «Мы полагаем необходимой сценарность стратегии в виде описания потенциально вероятных трендов социально-экономического развития страны и, соответственно, системных планов действия... на случай наступления тех или иных негативных обстоятельств, возникновения тех или иных рисков и даже “шоков” с соответствующими компенсирующими механизмами и пр.» [Бухвальд, 2016: 9]. При этом полезно выделить набор наиболее вероятных трендовых сценариев и набор адаптивных сценариев, реализуемых в ответ на внешние шоки.

-

6. Стратегии, повышающие шокоустойчи-вость региона:

– уделяют повышенное внимание разделам «Угрозы» и «Слабости» при проведении SWOT-анализа;

– содержат раздел с анализом рисков;

– содержат большой набор проработанных сценариев, включая адаптивные (антикризисные);

– предлагают создание региональной системы управления рисками и должности риск-менеджера;

– содержат проработанный раздел «Безопасность» с перечнем необходимых кризисных протоколов.

-

7. Регионы, осознающие свою уязвимость, лучше других работают с угрозами и рисками в стратегиях, но это практически не влияет на их шокоустойчивость относительно экономических кризисов.

лучшей практики стратегии Сахалинской, Курганской, Новосибирской, Ивановской областей, Забайкальского края, Республики Крым.

Список литературы Риски и угрозы в стратегиях российских регионов

- Будаева К. В., 2017. Разработка стратегий социальноэкономического развития: компаративный анализ институциональной деятельности регионов России в 2015–2016 годах // Региональная экономика. Юг России. № 1 (15). С. 57–66.

- Будаева К. В., 2018. Структурно-содержательный анализ и оценка качества стратегий развития регионов : дис. ... канд. экон. наук. М. 169 с.

- Бухвальд Е. М., 2016. Стратегическое планирование в России: «отложить нельзя реализовать» // Региональная экономика. Юг России. № 2. С. 4–13.

- Жихаревич Б. С., Прибышин Т. К., 2013. Распространение практики стратегического планирования в городах России: 1997–2013 гг. // Известия Русского географического общества. Т. 145, № 6. С. 1–10.

- Климанов В. В., Будаева К. В., Чернышова Н. А., 2017. Промежуточные итоги стратегического планирования в регионах России // Экономическая политика. № 5. С. 104–127.

- Климанов В. В., Казакова С. М., Михайлова А. А., 2019. Ретроспективный анализ устойчивости регионов России как социально-экономических систем // Вопросы экономики. № 5. С. 46–64.

- Международный стандарт ИСО 3100 «Менеджмент риска – Руководство», 2018. URL: http://isomanagement. com/wp-content/uploads/2019/03/ ISO-31000-2018.pdf (дата обращения: 09.07.2020).

- Методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации : утв. Приказом Минэкономразвития 23.03.2017, 2017. № 132 (2017). 28 с.

- Обзор качества анализа рисков и угроз в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, июнь 2020, 2020. URL: https://stratplan.ru/89/?publicationtree_id=89 (дата обращения: 18.07.2020).

- Оценка качества разработки региональных стратегий развития в России, 2016 // Региональная экономика: теория и практика. № 4. С. 178–196.

- Региональное стратегирование, прогнозирование и программирование в Российской Федерации. 2018 : ежегод. докл., 2019. М. : ИРОФ. 100 с.

- Телушкина Е. Н., 2018. Учет рисков в стратегиях социально-экономического развития регионов // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». Т. 9, № 1. С. 677–682.

- Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной экономике: опыт городов России, 2003 / Б. С. Жихаревич, Л. Э. Лимонов [и др.]. СПб. : Леонтьевский центр. 384 с.

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ fe7140d7cfc6c641ae322fe648d99702d8b2a8f1.

- Яковлева С. И., 2017. Угрозы, вызовы, риски и проблемы как важные категории стратегического планирования регионов // Псковский регионологический журнал. № 3 (31). С. 3–18.

- Budaeva K. V., Klimanov V. V., 2016. Content and Retrospective Analysis of Regional Strategizing in Russia // Regional Research of Russia. Vol. 6, № 2. P. 175–83.

- Zhikharevich B. S., Pribyshin T. K., 2020. The First Five Years of Urban Strategic Planning in Russia under Federal Law (2014–2019) // Regional Research of Russia. Vol. 10. P. 202–212.