Риски смерти, связанные с температурами: Влияние различных источников климатических данных в регионах России в 2004–2019 гг.

Автор: М.Р. Максименко

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 2 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях климатических изменений и усиления теплового стресса возрастает необходимость изучения зависимости смерти от температур воздуха. Для проведения таких исследований необходимы многолетние временные ряды агрегированных оценок температур. Для большей части стран мира существует два основных типа источников данных о температурах: наземные метеорологические наблюдения и растровые данные. Первые более точно отражают местную специфику, не всегда обеспечивают полное покрытие территории. Растровые данные позво-ляют охватить всю территорию, но не всегда учитывают локальные микроклиматические особенности. В данной работе проводится сравнение этих источников данных для анализа ассоциации смертности с температурой на примере регионов России. Для оценки зависимости «доза – эффект» использовалась двухуровневая модель. На первом уровне зависимости смертности от температур по регионам рассчитаны при помощи модели с распределенными лагами. На втором уровне обобщенные оценки получены при помощи метарегрессии со случайными эффектами. Зависимость смертности от температур в России демонстрирует типичную форму J-образной кривой с более высокими рисками, связанными с холодом. При этом при использовании растровых данных смертность, связанная с жарой, была выше, чем на основе данных метеорологических наблюдений. Как правило, температуры с минимальными рисками смерти находятся между 15 и 20 °C, причем в более теплых регионах эти значения оказывались выше. Полученные результаты показывают общую сопоставимость растровых и точечных данных для анализа смертности. Тем не менее в ряде регионов, в первую очередь в крупных и малонаселенных, в силу различных причин наблюдались расхождения в оценках.

Изменение климата, атмосферный реанализ, температура воздуха, температурный стресс, растровые данные, наземные метеорологические наблюдения, смертность населения, регионы РФ

Короткий адрес: https://sciup.org/142244766

IDR: 142244766 | УДК: 612.014.43 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.2.03

Текст научной статьи Риски смерти, связанные с температурами: Влияние различных источников климатических данных в регионах России в 2004–2019 гг.

Климатические изменения приводят к увеличению частоты и интенсивности волн жары, периодов устойчиво высоких температур, во время которых непропорционально быстро растут риски смерти, в особенности наиболее уязвимых групп населения [1]. Причем некоторые исследования указывают, что потенциальное снижение аналогичных рисков, связанных с холодом, может не компенсировать растущую смертность, связанную с жарой [2]. В частности, прогнозируется, что в Европе, даже с учетом адаптации населения, число смертей, ассоциированных с температурами, вырастет практически повсеместно [3]. В связи с этим изучение влияния температур на здоровье и смертность населения становится все более актуальным и требует более детального анализа.

В наибольшей степени изучена взаимосвязь рисков смерти под воздействием экстремально высоких температур. За счет того, что резкие всплески смертности в периоды жары всегда представляли серьезную проблему для общественного здравоохранения, они на протяжении значительного времени изучались в рамках эпидемиологических исследований [4]. Накопленные данные свидетельствуют о значительном влиянии волн жары на риски для здоровья, в том числе связанные с болезнями системы кровообращения и органов дыхания [5–7]. Также во время волн жары в связи с лесными пожарами, застаиванием воздушных масс, появлением «островов жары» и другими факторами существенно растет концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, что является дополнительным фактором риска [8, 9].

В то же время избыточная смертность в холодный период остается значительно менее исследованной, а существующие данные о причинноследственных связях и физиологических механизмах имеют более ограниченную доказательную базу

-

[10] . Тем не менее эпидемиологические исследования демонстрируют, что именно риски, связанные с холодом, вносят наибольший вклад в общее бремя смертности, ассоциированной с температурами [11].

Особенную методологическую сложность представляет точная оценка того температурного стресса, который человек воспринимает. Это связано с тем, что влияние температур в значительной мере зависит от целого ряда сопутствующих факторов: влажности, скорости ветра, атмосферного давления и др. [12]. Для учета этих показателей зачастую применяются различные биометеорологические индексы, расчет которых строится на комбинации этих параметров с температурами для оценки интегрального значения теплового стресса [13–15]. Тем не менее в большинстве случаев основные результаты оказываются схожими и при использовании среднесуточных температур воздуха для прогнозирования рисков избыточной смертности [12].

Российский опыт исследований смертности, ассоциированной с температурами, основывается, как правило, на работах, посвященных различным городам России. Первые работы были сосредоточены на анализе рисков, вызванных холодом, и особенностях адаптации населения к низким темпера-турам1. Однако систематические эпидемиологические исследования начали проводиться только в середине 2000-х гг. [16–18]. В этих работах выявлен статистически значимый прирост смертности в отдельных группах во время волн жары в 1999 и 2001 гг., а также волны холода в 2006 г.

В частности, имеются свидетельства о смертности во время волн жары и холода на юге [19–21], севере [7, 14, 22], северо-западе [23], в Сибири [24] и на Дальнем Востоке [25, 26], в Москве [9].

Значительная часть работ фокусируется на оценке избыточной смертности во время волн жары или холода по возрасту и причине смерти или на построении ассоциации температур с рисками смерти в рамках отдельных городов. Также проводились сравнения различных биометеорологических индексов как предикторов смертности [14, 21]. Отдельное внимание уделялось взаимодействию температур с загрязнением воздуха как дополнительному фактору риска [9]. Кроме того, рассматривалось влияние продолжительности волн жары и холода на уровень смертности [20].

Общие выводы исследований свидетельствуют об избыточной смертности как во время волн жары, так и во время волн холода, однако конкретные уровни риска зависят от географических особенностей, исследуемых групп населения, критериев температурных волн, методологических параметров и др. Например, на примере Волгограда, Ростова-на-Дону и Астрахани было показано, что риски смерти во время жары превышают аналогичные риски во время волн холода [19, 20]. Напротив, в Мурманске, Архангельске и Магадане риски, связанные с холодом, оказались выше [7]. В исследованиях на примере Хабаровска и Красноярска было установлено, что население обоих городов испытывает избыточную смертность как во время волн жары, так и во время волн холода. При этом для Хабаровска более высокие риски смерти наблюдались в жару [26], тогда как для Красноярска – во время волн холода [24].

Работ, посвященных оценке влияния температур на смертность на региональном уровне, сравнительно немного [27–29]. В них риски, связанные с холодом, в целом оказываются выше, однако анализ осложняется широкими доверительными интервалами оценок.

Подходы к анализу данных в экологической эпидемиологии . Информация о состоянии окружающей среды (температуры, загрязнения воздуха и др.) представлена данными наземных наблюдений и растровыми данными. Наземные наблюдения обеспечивают высокую точность данных непосредственно в точках измерения, благодаря чему часто рассматриваются как «золотой стандарт». Однако они не могут обеспечить полного географического покрытия. Кроме того, зачастую станции (в особенности метеорологические) располагаются в нетипичных местах: аэропортах, периферийных районах крупных городов, что снижает их применимость для оценок факторов риска в местах проживания людей [30, 31].

Растровые данные о температурах формируются на основе дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) либо интерполяции и различных геостатистических методах. Этот подход обеспечивает сплошное покрытие всей изучаемой территории. Однако ошибки измерений, расчетов и агрегирования ограничивают их точность и применимость как источника сведений о состоянии окружающей среды [32]. Глобальные растровые продукты, обладая сравнимой детализацией во времени, зачастую имеют слишком низкое пространственное разрешение и отражают реальные условия лишь в усредненном виде, без учета локальных паттернов [33], и оказываются доступными лишь с определенным лагом. А наборы растровых данных со сверхвысоким разрешением из-за ограниченного охвата не позволяют проводить анализ в пределах больших по площади регионов.

Одним из источников растровых данных о температурах, используемых в экологической эпидемиологии, являются атмосферные реанализы. Они основываются на данных ДЗЗ, наземных метеорологических наблюдениях и моделях циркуляции атмосферы, что позволяет создавать непрерывные вре- менные ряды и составлять ретроспективные прогнозы. Однако, поскольку они представляют собой модельные расчеты, часто они неспособны учесть локальные погодные условия [34]. Тем не менее многочисленные исследования указывают на их взаимную сопоставимость с другими источниками данных для анализа смертности [35, 36].

Дополнительные сложности связаны с расчетом агрегированного уровня температур в пределах определенной территории, так как выбор конкретного метода расчета может оказаться столь же критичным, как и выбор того или иного источника данных [37]. Наиболее простым и интуитивно понятным методом агрегирования является усреднение всех имеющихся значений [38]. Однако зачастую такие оценки оказываются нерепрезентативными. Например, ситуацию в приграничных районах могут гораздо точнее отражать наблюдения в соседних регионах, из-за чего иногда стоит расширить выборку метеостанций за счет буферной зоны. Усреднение также не позволяет учесть различия, связанные с неоднородностью расселения. Для этого возможно учитывать каждую метеостанцию с весом, обратно пропорциональным ее расстоянию до центра региона. В этом случае наиболее репрезентативной центральной точкой, отражающей особенности расселения, является центр населенности. Центр населенности региона – это точка, расстояние от которой до всех остальных точек внутри региона с учетом их весов по численности населения будет наименьшим.

При использовании растровых данных для агрегированной оценки теплового стресса возникает аналогичная проблема учета неравномерности расселения [39]. Для решения этой проблемы дополнительно используют растровые поверхности плотности населения. Взвешенные по численности населения значения температур намного более точны в качестве агрегированных оценок теплового стресса.

В российской практике большинство исследований смертности, связанных с температурами, проводилось на уровне отдельных городов, поэтому в качестве данных о температурах обычно использовались измерения с наземных станций [40]. Как правило, вне Москвы информация о температурах доступна лишь на основе сети станций Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), данными которой и пользовалось большинство исследователей. При этом вследствие анализа в пределах отдельных городов проблем агрегирования и усреднения данных в работах не возникало. Исследований, посвященных изменению смертности в результате колебания температур на региональном уровне, намного меньше, и в них, как правило, также используются точечные данные с наземных станций [28, 29]. Растровые данные и данные реанализов для изучения смертности, связанной с температурами, пока используются достаточно редко, хотя и представляют значительный потенциал для анализа в силу возможности полного покрытия территории.

В настоящей работе предполагается провести региональные оценки рисков смерти, связанных с температурами воздуха, рассчитанных на основе двух источников данных: точечных наземных наблюдений и растровых данных реанализа. Предполагается, что существенных различий между двумя источниками данных не будет, однако наибольшие расхождения будут наблюдаться для рисков, связанных с жарой.

Материалы и методы. Исследование охватывает период 2004–2019 гг., характеризующийся устойчивой тенденцией снижения смертности в России в целом. Анализ включал 80 регионов РФ с непрерывными временными рядами данных. Из рассмотрения были исключены Республика Крым и г. Севастополь, данные для которых доступны лишь с 2015 г. Кроме того, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа были включены в состав Тюменской области, а Ненецкий автономный округ – в состав Архангельской области.

Все сведения о смертности и усредненных значениях температур в регионах были агрегированы на уровне недель. Хотя дневные ряды способны отразить влияние краткосрочных эффектов более точно, использование недельных данных демонстрирует сопоставимые по качеству и репрезентативности результаты [41].

В качестве основного источника демографических данных использовалась Российская база данных краткосрочных колебаний смертности (РосБКС), содержащая понедельную статистику о смертности по регионам РФ за 2000–2021 гг.2 База данных основана на деперсонифицированных микроданных Росстата, агрегированных по регионам на уровне недель3. В качестве исследуемого показателя использовались еженедельные стандартизованные коэффициенты смертности (СКС) с использованием Европейского стандарта населения 2013 г.4, из-за чего влияние эффектов возрастной структуры на оценки отношения смертности и температур было исключено [42]. Для оценки среднегодовой численности населения использовались данные Российской базы данных по рождаемости и смертности (РосБРиС), рассчитанные на основе данных Росстата, разработанной Центром демографических исследований Российской экономической школы (ЦДИ РЭШ)5. Данные о численности населения использовались без пересчета с учетом итогов переписи 2021 г.

Для оценки рисков, связанных с тепловым стрессом, для каждого региона в разрезе недель были рассчитаны средние температуры воздуха с использованием двух источников данных: измерений наземных метеорологических станций и растровых данных атмосферного реанализа.

В качестве источников точечных данных использовались недельные средние температуры воздуха, рассчитанные на основе данных наземных метеостанций из базы «Аисори-М», предоставляемой Всероссийским научно-исследовательским институтом гидрометеорологической информации – Мировым центром данных (ВНИИГМИ-МЦД)6. Этот массив включает срочные метеорологические наблюдения с 600 станций, охватывающих территорию России и некоторых стран постсоветского пространства. Так как не для всех метеопостов имелись непрерывные ряды данных и не все из них располагались вблизи границ России, в общей сложности в анализ была включена 571 станция. Кроме того, база «Аисори-М» содержит справочник с описанием возможных изменений в методике измерений для каждой станции, а также их географические координаты, которые использовались для последующих расчетов.

Растровые данные были получены из атмосферного реанализа EAC4 (ECMWF Atmospheric Composition Reanalysis 4), который проводится Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) на глобальном уровне [43]. Реанализ EAC4 имеет пространственное разрешение 0,75 на 0,75° и доступен на сайте Copernicus Atmosphere Data Store7. Данные реанализа начали публиковаться с 2003 г. и продолжают обновляться два раза в год, предоставляя данные с задержкой в несколько месяцев. Помимо этого, в EAC4 публикуются сведения о других метеорологических параметрах, а также о концентрации различных веществ в атмосфере. Исходное временное разрешение данных составляет 3 ч, но для анализа они были агрегированы по неделям.

Для учета неравномерного расселения внутри исследуемых территориальных единиц использовались растровые данные из Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4), одного из наиболее актив- но используемого источника сведений о численности населения для составления региональных оценок тех или иных площадных показателей. Этот массив данных предоставляется NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC)8 и имеет пространственное разрешение 0,5 на 0,5° 9. GPWv4 основан на официальной демографической статистике, в частности, для России используется муниципальный уровень анализа. Дополнительно в GPWv4 учитываются особенности земной поверхности, за счет чего плотность населения лучше соответствует реальному расселению. В качестве источника был взят набор данных GPWv4 за 2010 г., отражающий плотность населения на середину исследуемого периода.

Для оценки агрегированных по регионам средних недельных температур использовались три подхода, два из которых основывались на данных метеостанций. Для первого метода центр населенности определялся для каждого региона на основе данных о плотности населения из GPWv4. Затем всем метеорологическим станциям, расположенным внутри региона и в пределах двухсоткилометровой (в соответствии с [29]) буферной зоны вокруг него, были присвоены веса, обратно пропорциональные их расстоянию до регионального центра населенности. Средние недельные температуры рассчитывались как взвешенная сумма температур по всем выбранным метеостанциям.

Помимо этого, для дополнительной верификации оценок средние недельные температуры по регионам на основе наземных наблюдений были рассчитаны альтернативным способом. Он строился на оценке недельных температур на уровне муниципалитетов. Аналогично для каждого муниципалитета определялся центр населенности, выбирались метеостанции в пределах соответствующей буферной зоны и присваивались веса в соответствии с их удаленностью от центра муниципалитета. После этого средняя температура по региону рассчитывалась как средневзвешенная температура по муниципалитетам, где веса определялись на основе численности населения каждой территориальной единицы.

Для расчета средних температур на основе растровых данных были использованы усредненные по неделям изображения из реанализа EAC4. Эти данные были приведены к пространственному разрешению растра плотности населения для обеспечения взаимной сопоставимости. Таким образом, средние значения температур в каждом регионе были рассчитаны как средние значения температур в соответствующих ячейках растра, взвешенные на число жителей, проживающих в пределах каждой ячейки.

Для оценки зависимости рисков смерти от температур была использована двухуровневная модель с квазипуассоновской регрессией для каждого региона на первом уровне и метаанализом региональных оценок для получения обобщенных результатов на втором уровне. В частности, на первом этапе для каждого региона при помощи модели с распределенными лагами (DLM) регионов [44] строится кривая «доза – эффект» влияния температур на смертность с учетом отложенных эффектов влияния температур. Затем эти региональные оценки агрегируются для расчета данной зависимости в целом для России и последующей поправки региональных результатов на эти цифры.

Кривая «доза – эффект» в данном контексте отражает оценки относительных рисков смерти (Relative Risks, RR) всех наблюдаемых температур. Так как она обладает нелинейной формой, как правило, ее представляют в качестве непараметрических функций. В качестве референтного уровня, относительно которого рассчитывались все риски, связанные с температурами, использовалась температура минимальной смертности (ТМС). Таким образом, минимальный уровень относительного риска смерти был равен единице [45]. Более детально эта методология описана в работе [46]. Анализ временных рядов был проведен с помощью квазипуассо-новской регрессии, формула которой может быть представлена как:

log ( E ( Y w ee k ) ) =

-

= intercept + ns ( week , df = 7 per year ) +

+ cb ( ns ( T, knots = 3 ) , lag = 0,1,2,3 ) +

+offset (log (Pop)), где E (Yweek) - ожидаемое значение недельного СКС в регионе;

-

intercept – свободный член уравнения, отражающий средний уровень СКС в регионе;

ns ( week , df = 7 per year ) - натуральный кубический сплайн с 7 степенями свободы для каждого года наблюдения, который был включен для учета сезонности и долгосрочных трендов смертности.

Модель cb ( ns ( T , knots = 3 ) , lag = 0,1,2,3) представляет собой модель с распределенными лагами (DLM), которая используется для учета влияния температур на риски смерти с учетом отложенных эффектов.

Кривая «доза – эффект», отражающая ассоциацию рисков смерти с температурами, моделировалась при помощи натурального кубического сплайна с тремя узлами, расположенными равномерно на 25, 50 и 75 процентилях распределения температур каждого региона. Этот подход позволяет наиболее точно отражать нелинейные отношения между температурой и смертностью и является распространенным при проведении подобных исследований. Для учета структуры лагов использовались категориальные переменные. Таким образом, влияние температуры на смертность оценивалось не только в текущий момент, но и с учетом их воздействия за три предшествующие недели.

Параметр offset ( log ( Pop ) ) в библиотеке glm языка программирования R используется при применении коэффициентов смертности в качестве зависимой переменной, так как в пуассоновской и квазипуассоновской регрессиях требуется производить анализ счетных данных. Поэтому логарифм средней численности населения за соответствующий период в качестве дополнительного параметра модели обеспечивал сопоставимость оценок смертности между собой в разных регионах.

Выбор оптимальных параметров сплайна, длины и структуры лагов в моделировании кривых «доза – эффект» строился на минимизации информационного критерия Акаике (AIC).

Для получения агрегированных оценок рисков, связанных с температурами, на основе региональных данных был проведен метаанализ региональных зависимостей «доза – эффект» [47, 48]. Данный подход позволяет объединить результаты из различных регионов, учитывая вариативность между ними за счет использования модели метарегрессии со случайными эффектами.

Агрегированная зависимость смертности от температур, рассчитанная для всей России на основе региональных оценок, в дальнейшем была использована для уточнения последних. Для этого применяются лучшие линейные несмещенные прогнозы (Best Linear Unbiased Predictors, BLUP), состоящие из двух компонентов. В первую очередь, они включают параметры кривых «доза – эффект», полученные для каждого региона на первом уровне анализа. Корректировка этих оценок на их отклонение от агрегированных результатов позволяет повысить точность региональных показателей. Данный компонент BLUP представляет собой случайные эффекты, уже полученные в результате использования метарегрессии [47]. Для представления региональных различий зависимости смертности от температур были показаны региональные вариации BLUP-оценок ТМС, рассчитанные на основе каждого из трех методов агрегирования данных по температурам.

Обработка данных и статистический анализ были произведены в среде RStudio. В частности, построения обобщенных кривых «доза – эффект» для анализа были использованы библиотеки glm, splines, dlnm, mvmeta и mixmeta [44].

Таблица 1

Описательные статистики временных рядов понедельных данных за 2004–2019 гг. в разрезе 80 регионов, используемых на первом уровне анализа для трех моделей, каждая из которых применяет температуры, рассчитанные различными способами

|

Показатель |

1-й квартиль Медиана Среднее1 |

3-й квартиль |

||

|

Зависимая переменная |

||||

|

Недельный СКС, на 1 тыс. чел. |

17,20 |

19,50 |

20,08 |

22,40 |

|

Независимые переменные |

||||

|

Средние недельные температуры на основе наземных станций по мун., °C |

-3,509 |

5,600 |

4,728 |

15,067 |

|

Средние недельные температуры на основе наземных станций по рег., °C |

-3,468 |

5,586 |

4,727 |

15,064 |

|

Средние недельные температуры на основе реанализа (EAC4), °C |

-3,625 |

5,369 |

4,499 |

14,767 |

Примечание: источники – расчеты авторов на основе «РосБКС», «Аисори-М», EAC4.

Результаты и их обсуждение. Недельные показатели СКС в среднем за весь исследуемый период (2004–2019 гг.) оказались наибольшими в Чукотском АО (28,6 ‰), Республике Тыва (26,5 ‰), Еврейской АО (24,6 ‰) и Амурской области (24,1 ‰). Наименьшие значения наблюдались в Республике Ингушетия (11,6 ‰), Москве (13,4 ‰), Республике Дагестан (14,4 ‰), Санкт-Петербурге (15,7 ‰). На протяжении всего исследуемого периода смертность в России достаточно быстро снижалась: в 2005 г. средний понедельный СКС по всем регионам составил 25,2 ‰, к 2019 г. он сократился до 16,2 ‰. Необходимо отметить, что эти оценки основываются на средних значениях коэффициентов смертности по неделям, поэтому могут не всегда соответствовать годовым коэффициентам смертности в других источниках.

В течение рассматриваемого периода рекордно низкая средняя недельная температура воздуха была зафиксирована в конце декабря 2004 г. в Республике Саха (Якутия). Ее значения составили -43,15 °C при использовании данных наземных станций, -45,01 °C – при использовании средневзвешенного значения средних температур в муниципалитетах, и -44,66 °C – при использовании растровых данных реанализа. Средние недельные значения температур достигли максимума в Волгоградской области во время волны жары в августе 2010 г., характеризовавшейся пиковой смертностью в регионе, и составили 31,53; 32,18 и 32,34 °C для этих же источников данных соответственно. Рекордные значения как для экстремальной жары, так и для экстремального холода были зарегистрированы в один и тот же период при использовании этих источников данных, а количественные оценки оказались близкими.

Общее число недельных наблюдений за 2004–2019 гг. во всех регионах составило 66 640. Значения средних температур по регионам, полученные с помощью различных методов, демонстрируют высокую степень согласованности (табл. 1). Коэффициент корреляции между временными рядами температур, рассчитанный на основе данных с наземных станций, составил 0,991. Коэффициент корреляции между данными реанализа и агрегиро- ванными данными по регионам составил 0,969, а между данными реанализа и средневзвешенными значениями по муниципалитетам – 0,978.

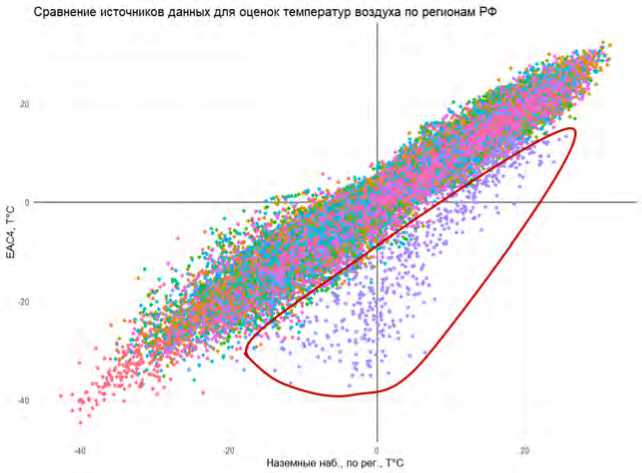

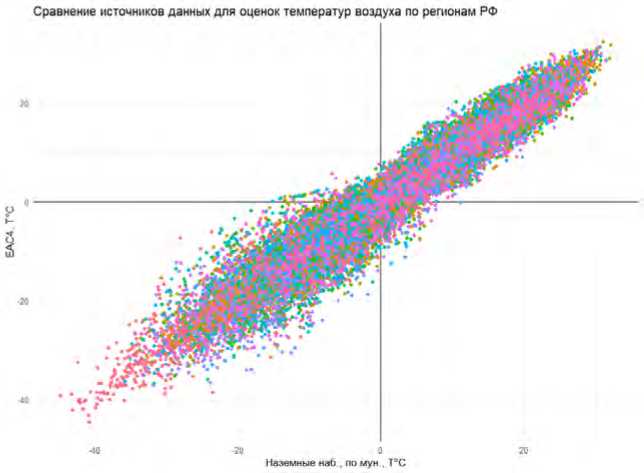

На региональном уровне средние недельные значения температур, полученные тремя разными методами, демонстрируют не только тесную линейную связь друг с другом, но и отсутствие в большинстве регионов смещений, связанных с систематическими ошибками (рис. 1, 2). Хотя в целом для положительных температур оценки были более согласованными. Однако есть некоторые исключения, например, Чукотский АО, где получающиеся при использовании разных методов агрегирования данные метеостанций не согласуются. Региональные и муниципальные центры населенности в Чукотском АО не позволяют получить сопоставимую картину, из-за чего оценки при использовании разных методов не соответствуют друг другу. Аналогичные, хотя и менее выраженные, различия были отмечены в некоторых других регионах с низкой плотностью и неравномерным распределением населения, в частности, в Тюменской области, Красноярском крае и Республике Алтай.

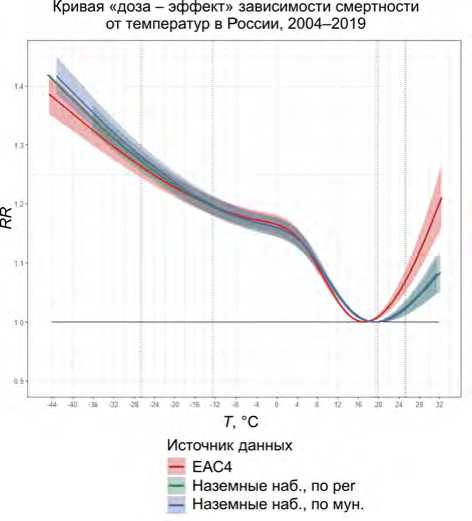

Кривые «доза – эффект», демонстрирующие ассоциацию смертности с температурами, полученные для всей России на основе метарегрессии, демонстрируют схожую между собой форму, отвечающую наиболее распространенной зависимости смертности от температур. И холод, и жара приводят к повышению рисков смерти, причем для большинства регионов ТМС находится в пределах 15–20 °C, что соответствует выводам, полученным в большинстве других исследований [3]. Однако риски, связанные с экстремальным холодом, оказались статистически более значимыми.

Это противоречит результатам многих исследований, в которых наибольшие риски связывают с жарой [11], и может объясняться двумя факторами. Во-первых, в данном исследовании использовался достаточно длинный лаговый период (три недели), что лучше позволяет учитывать отсроченные эффекты холода. При рассмотрении ассоциации температур со смертностью в пределах недели без учета лагов риски, связанные с жарой, оказываются

Рис. 1. Диаграмма рассеяния средних недельных оценок температур за 2004–2019 гг., полученных при помощи агрегирования точечных данных с учетом центров населенности регионов и взвешенных по плотности населения данных реанализа EAC4 (цветом показаны разные регионы РФ; красным выделены значения Чукотского АО; источники – расчеты авторов на основе «Аисори-М», EAC4)

Рис. 2. Диаграмма рассеяния средних недельных оценок температур за 2004–2019 гг., полученных при помощи агрегирования точечных данных с учетом центров населенности муниципалитетов и взвешенных по плотности населения данных реанализа EAC4 (цветом показаны разные регионы РФ; источники – расчеты авторов на основе «Аисори-М», EAC4)

намного выше. Однако предсказательная способность такой модели на основе статистических критериев оказывается ниже. Во-вторых, полученные результаты согласуются с выводами других российских эпидемиологических исследований, где риски смерти во время волн холода часто бывают выше, чем во время волн жары10 [22]. Так или ина- че, но данная оценка представляет лишь усредненную картину, основывающуюся на обобщенных данных из разных регионов, условия в которых различаются достаточно сильно.

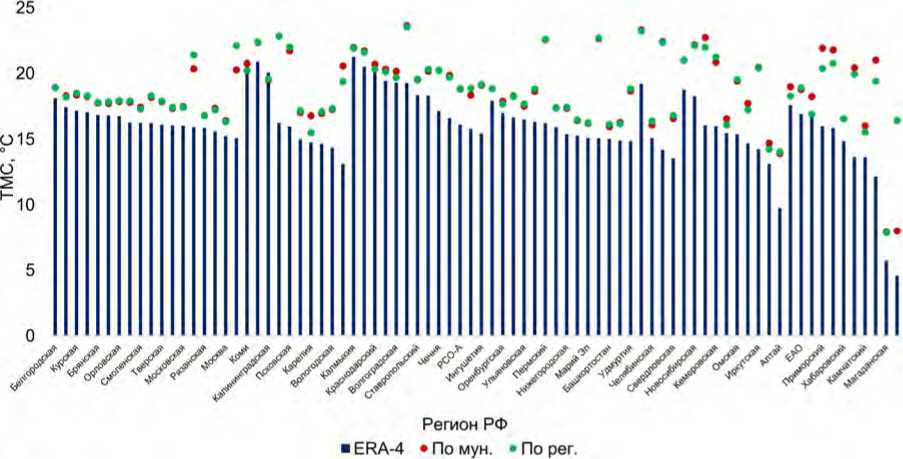

Обобщенная оценка температуры минимальной смертности составила 19,12 °C при использовании данных наземных станций, агрегированных по

Рис. 3. Оценки рисков смерти, ассоциированных с температурами, рассчитанных разными способами: пунктирными линиями показаны 1-й, 10-й, 90-й и 99-й процентили распределения температур во всех регионах России на протяжении изучаемого периода (2004–2019 гг.) (источники – расчеты авторов на основе «РосБКС», «Аисори-М», EAC4)

регионам. Для средневзвешенных температур по муниципалитетам значение ТМС равнялось 19,34 °C, а для данных реанализа – 17,17 °C. В терминах многолетнего распределения температур ТМС соответствует процентилям: 88,4; 88,8 и 83,0. Относительно высокие значения процентилей объясняются особенностями климата России, в подавляющем большинстве регионов наблюдается продолжительный зимний период, не отмечающийся в других регионах, в которых проводились аналогичные работы [45, 49].

Формы кривых «доза – эффект», построенных на основе наземных наблюдений, очень похожи между собой для всего спектра наблюдаемых температур. Для данных, полученных на основе оценок по регионам, риски, связанные с экстремальными температурами, оказались немного выше, но это различие статистически незначимо. Более существенные несоответствия наблюдаются между данными, полученными на основе растровых данных и агрегированных наземных наблюдений. В особенности значительными они оказались для экстремально высоких температур (рис. 3).

Индикаторами рисков смерти в результате экстремальных температур могут служить точечные оценки относительных рисков при определенных граничных значениях, например 95-м или 99-м процентилях многолетнего распределения в случае эффектов, связанных с жарой [50]. Так, относительные риски смерти в результате экстремального холода на основе данных температурного реанализа оказались ниже, чем для данных с метеорологических станций.

Гораздо более значимым оказалось различие в рисках для верхних процентилей многолетнего распределения средних недельных температур. Относительные риски смерти для 99-го процентиля на основе данных метеостанций в модели с распределенными лагами составили примерно 1,02, в то время как для данных на основе растров – 1,07, и это различие оказалось статистически значимым (табл. 2). При этом важно отметить, что температуры, соответствующие этим процентилям, различались не слишком сильно.

В среднем по регионам значения BLUP (лучших линейных несмещенных) оценок ТМС, рассчитанных на основе наземных наблюдений, оказались на 2–3 °C выше, чем оценки, полученные с использованием растровых данных. В большинстве случаев расчеты на основе разных методов приводили к согласованным результатам. В пределах федеральных округов, как правило, более южные регионы с более высокими температурами демонстрировали более высокие значения ТМС (Белгородская область в ЦФО, Республика Калмыкия в ЮФО, Саратовская область в ПФО), однако отмечались и несоответствия, например, Республика Коми в СЗФО.

Взаимосвязей между средними значениями СКС и уровнями ТМС отмечено не было. Несмотря на то что регионы с более высоким уровнем смертности, как правило, находятся в более холодном климате, это не повлияло на итоговую региональную дифференциацию. В большинстве регионов ТМС соответствовали 75–85-му процентилям многолетнего распределения температур при использовании данных реанализа. Для оценок на основе данных метеорологических станций ТМС находились, как правило, между 80-м и 90-м процентилями. Значения ниже 70-го процентиля практически не отмечались, в то время как в некоторых регионах (Камчатский край, Сахалинская область, Республика Коми, Республика Тыва) они приближались к 99-му процентилю, что обусловлено как холодным климатом, так и недостаточной достоверностью BLUP-оценок в условиях небольшой численности населения.

Наибольшие расхождения между оценками ТМС, полученными различными методами, наблюдаются в некоторых малонаселенных регионах с низкой плотностью метеостанций, например, в Чукотском АО, где их репрезентативность для обобщенных региональных оценок температур оказывается ниже. В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах сеть метеостанций имеет более полное покрытие, а физико-географические характеристики не демонстрируют значительных различий, в связи с чем BLUP-оценки ТМС оказались наиболее согласованными между собой. Однако отдельные регионы, например, Республика Адыгея,

Таблица 2

Относительные риски, связанные с экстремальными температурами, рассчитанные разными способами, для 1-го, 5-го, 95-го и 99-го процентилей распределения температур во всех регионах России на протяжении изучаемого периода (2004–2019 гг.)

|

Метод агрегирования данных |

1-й проц. к ТМС |

5-й проц. к ТМС |

95-й проц. к ТМС |

99-й проц. к ТМС |

|

|

На основе наземных станций по мун. |

T , °C |

-26,39 |

-17,65 |

21,8 |

25,43 |

|

RR |

1,272 (95 % CI : 1,253–1,291) |

1,219 (95 % CI : 1,203–1,236) |

1,004 (95 % CI : 1,000–1,008) |

1,023 (95 % CI : 1,012–1,035) |

|

|

На основе наземных станций по рег. |

T , °C |

-26,77 |

-17,63 |

21,74 |

25,31 |

|

RR |

1,282 (95 % CI : 1,262–1,302) |

1,223 (95 % CI : 1,206–1,24) |

1,005 (95 % CI : 1,001–1,009) |

1,025 (95 % CI : 1,012–1,038) |

|

|

На основе реанализа (EAC4) |

T , °C |

-26,62 |

-17,89 |

21,41 |

25,05 |

|

RR |

1,264 (95 % CI : 1,245–1,283) |

1,218 (95 % CI : 1,202–1,235) |

1,021 (95 % CI : 1,013–1,028) |

1,066 (95 % CI : 1,048–1,085) |

|

Рис. 4. BLUP-оценки ТМС для температур, рассчитанных разными способами, по регионам России за 2004–2019 гг. (источники – расчеты авторов на основе «РосБКС», «Аисори-М», EAC4)

Ивановская, Костромская, Архангельская области, Приморский край, Республика Якутия и Санкт-Петербург, демонстрируют аномальные разбросы в оценках ТМС между всеми тремя оценками, что может объясняться артефактами агрегации данных и недоучетом локальных климатических особенностей (рис. 4).

Полученные оценки зависимости смертности от температур имеют J -образную форму, где риски, связанные с холодом, преобладают. Эти данные позволяют рассчитать бремя температурного стресса и прогнозировать потери населения из-за изменения климата, а также разрабатывать региональные меры профилактики и противодействия негативным последствиям температур.

Опыт российских исследований не позволяет однозначно определить, какие риски (холода или жары) более значимы, так как выводы зависят от географического охвата и методологии [26]. Преобладание рисков, связанных с холодом, в данной ра- боте может быть обусловлено использованием модели с распределенными лагами, учитывавшей влияние температур за три недели. Этот метод подходит для анализа годовой динамики, но занижает оценки при изучении смертности в результате волн жары [41]. Кроме того, недельные данные не учитывают краткосрочные эффекты высоких температур, которые проявляются в течение нескольких дней [44]. Это могло дополнительно способствовать недоучету смертности, ассоциированной с высокими температурами. Также важно учитывать, что анализировалась смертность от всех причин, включая внешние, которые играли существенную роль в начале исследуемого периода. Для многих внешних причин четкие зависимости от температур не установлены, что затрудняет выявление зависимостей на примере используемых данных.

Не выявлено значимой связи между исходными значениями СКС и температурными рисками. В регионах с высокой смертностью значительная доля приходится на внешние причины и случаи, связанные с алкоголем, которые слабо зависят от температур. Поэтому общий уровень смертности существенно не повлиял на зависимость между температурой и смертностью.

Региональные различия в ТМС отражают природно-климатические особенности регионов. В более теплых регионах ТМС выше, что объясняется адаптацией населения к преобладающим условиям [49]. Аналогичные для большинства регионов России значения ТМС (15–18 °C) наблюдались в городах Финляндии, Швеции и Норвегии [45]. В соответствии с процентилями распределения температур, которым соответствуют ТМС, наилучшими являются оценки на основе реанализа. Как правило, в аналогичных климатических условиях процентили с минимальными рисками смерти также находятся между 75-м и 85-м процентилями [49]. Снижение ТМС с увеличением широты и уменьшением среднегодовых температур отражает различия в адаптационном потенциале населения России.

В отдельных регионах, например, в Магаданской области или в Чукотском АО, отмечались аномально низкие значения ТМС, что может быть связано с большими разбросами данных и низкой достоверностью модели. Напротив, в Камчатском крае, Республике Коми и Забайкальском крае ТМС оказались завышенными, близкими к максимальным процентилям. В случае использования наблюдений метеостанций это может быть связано с недостаточным качеством исходных данных и особенностями BLUP-оценок.

В данном исследовании оценки рисков смерти, связанных с температурами, на уровне регионов , полученные разными методами, оказались схожими, что согласуется с результатами других работ [15, 30, 50–53]. Кроме того, даже достаточно крупный уровень агрегирования как во временном (по неделям), так и в пространственном (по регионам РФ) разрезах в целом не повлиял на сопоставимость оценок.

Дополнительной сложностью служило неравномерное распределение метеостанций. Большинство из них располагались в крупных населенных пунктах, что снижало их репрезентативность для малонаселенных регионов. В [54] предложено учитывать станции в радиусе 50 км от центра региона для расчета температур. В [29] и в данном исследовании был принят критерий в 200 км, что позволило увеличить объем выборки и повысить стабильность оценок.

Кривые «доза – эффект» на основе разных источников данных схожи. Однако при использовании данных реанализа риски, связанные с жарой, оказались выше. В других работах также наблюдались наибольшие расхождения для высоких температур, тогда как риски, связанные с холодом, оставались сопоставимыми. В некоторых исследованиях растровые данные также давали завышенные оценки рисков жары [30], но в других случаях наблюдалась обратная тенденция [15, 52, 54].

Атмосферные реанализы, основанные на моделировании, не всегда учитывают локальные микро-географические эффекты и экстремальные температуры из-за усреднения данных. Однако репрезентативность наблюдений метеостанций для таких обширных территорий также ограничена из-за неравномерного охвата.

Наименьшие расхождения между источниками данных наблюдались в регионах с равномерным расселением и равнинным рельефом. В других случаях возникали проблемы: в Чукотском АО согласованность оценок оказалась наименьшей. В Адыгее использовалось избыточное количество метеостанций, плохо отражающих местные условия, а в Санкт-Петербурге данные реанализа искажались из-за приморского расположения [51].

Таким образом, лишь в наиболее простых случаях оценки температуры и связанных с ними рисков на основе разных источников данных сопоставимы. В регионах с разреженной сетью метеостанций предпочтительнее использовать реанализы, тогда как для анализа внутри городов подходят данные метеостанций. Метеоданные доступны в реальном времени, что удобно для оперативных оценок, однако они могут содержать пропуски и быть фрагментарными. Для долгосрочных рядов предпочтительнее данные реанализов, составленных по единой методологии, за счет их полноты и широкого охвата.

При сравнении подходов к агрегированию данных метеостанций оценка температур по муниципалитетам оказалась эффективнее, чем по регионам. В крупных и малонаселенных регионах центр населения плохо отражает реальное расселение, снижая точность данных. Поэтому корректнее оценивать средние температуры на субрегиональном уровне с последующим агрегированием результатов для региона в целом.

Проблемы и ограничения. В работе оценивались температурные риски на уровне регионов РФ и сравнивалась применимость различных источников данных о температурах. Результаты согласуются с выводами других исследований, использовавших более детализированные данные и анализировавших кратковременные колебания смертности. Однако необходимо учитывать ряд ограничений, которые могли повлиять на интерпретацию полученных результатов.

Во-первых, несмотря на общую стабильность временных рядов смертности в большинстве регионов, в некоторых (например, Чукотский АО, Магаданская область) наблюдалась высокая волатильность данных. Это затруднило получение достоверных результатов, хотя использование метааналитических подходов частично сгладило проблему. Тем не менее для отдельных регионов адекватные оценки рисков смерти, связанных с температурами, так и не были получены.

Во-вторых, спецификация функции «доза – эффект» могла повлиять на результаты моделирования. Несмотря на наилучшие значения информационных критериев выбранной модели, расположение узлов сплайнов и структура лагов могли исказить оценки.

В-третьих, отсутствие данных о загрязнении воздуха ограничило анализ. На региональном уровне в России такие данные доступны только в рамках реанализов, так как разветвленной сети наблюдений за качеством воздуха с открытыми и доступными данными нет, что не позволяет включить их в модель.

Выводы. Целью работы был анализ смертности, связанной с температурами, на основе данных атмосферного реанализа EAC4 и метеорологических станций. Региональные значения температур рассчитывались тремя способами, которые продемонстрировали схожие паттерны временных рядов.

Зависимость смертности от температур в регионах России имела J -образную форму: риски были выше при низких температурах. Так, для 1-го процентиля температур относительные риски достигли 1,25, тогда как для 99-го – 1,02 (по данным метеостанций) и 1,07 (согласно реанализу). Это объясняется учетом лаговых эффектов воздействия температур на здоровье на протяжении нескольких недель, что позволяет лучше учесть негативные последствия холода.

ТМС в большинстве регионов находились в пределах 15–20 °C, соответствуя 75–85-му процентилям распределения температур (по данным реанализа). При использовании данных метеостанций температуры минимальной смертности оказывались на несколько градусов выше. Оптимальные температуры чаще выше в теплых регионах, что указывает на адаптацию населения к преобладающим условиям. Знание пороговых значений рисков позволяет эффективнее оценивать угрозы для жизни и разрабатывать меры для предотвращения негативных последствий влияния температур. К таким мерам относятся системы оповещения, информирования и предупреждения населения о наступлении волн жары или холода.

Оба источника данных показали свою применимость, но в малонаселенных регионах с разреженной сетью станций достоверность данных метеонаблюдений снижалась, что влияло на согласованность оценок риска. Например, температура минимальной смертности по данным метеостанций в таких регионах была завышенной относительно реанализа.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.