Ритуальные сооружения могильника Курайка (Горный Алтай)

Автор: Богданов Е.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2022 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были продолжены археологические раскопки на могильнике Курайка III-V вв. н.э. (Горный Алтай, Кош-Агачский р-н). Было исследовано 4 погребения, 3 объекта ритуального назначения и один кенотаф. Взяты на анализ образцы древесины из погребальных конструкций, пополнена антропологическая коллекция. Многолетний накопленный материал позволил провести комплексное исследование по выявлению особенностей погребального обряда и планиграфических закономерностей расположения объектов. В составе одного могильника выделено две планиграфических модели: 1 - параллельные цепочки из объектов вдоль террасы и русла реки, по линии СВ - ЮЗ; 2 - цепочки объектов перпендикулярно руслу реки (по линии ЗСЗ - ВЮВ), вниз по склону. В рамках первой модели в состав комплекса включены ритуальные сооружения и кенотафы, что позволяет предположить наличие у населения Курайской котловины идеи об общем строе и композиции элементарной архитектурной группы. По своим конструктивным особенностям ритуальные объекты практически не отличались от погребальных, но не содержали следов культовой деятельности (ям, кострищ, прокалов). В исследованном в 2022 г. кенотафе впервые на территории могильника Курайка был обнаружен наборный пояс из железных пластин, обойм и подвесных колец. Аналогичные изделия известны в материалах из булан-кобинских погребальных комплексов Центрального Алтая. Данный факт свидетельствует о распространении новой моды украшения одежды среди кочевников Алтая, не связанной с военизацией и выделением каст кочевников-воинов.

Курайка, гуннское время, булан-кобинская культура, кенотаф, ритуальные комплексы, наборный пояс

Короткий адрес: https://sciup.org/145146441

IDR: 145146441 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0437-0442

Текст научной статьи Ритуальные сооружения могильника Курайка (Горный Алтай)

В 2022 г. при поддержке Фонда «История Отечества» отрядом ИАЭТ СО РАН было продолжено археологическое исследование могильника Курайка, памятника булан-кобинской культурной общности (III–V вв. н.э.). Погребально-ритуальный комплекс располагается на узкой, постепенно обрушающей-ся террасе, в 1,5 км от с. Курай Кош-Агачского р-на Республики Алтай. Благодаря многолетним раскопкам (с 1994 г.) из 120 объектов было исследовано 65, что позволяет сделать репрезентативную выборку основных данных касательно планиграфии и вариаций погребального обряда в районе межкультурных и межэтнических контактов высокой интенсивности [Соёнов, Эбель, 1998; Богданов, Слюсаренко, 2007; Слюсаренко, Богданов, Соёнов, 2008; Богданов, Новикова, 2017, 2018; Богданов, 2018]. Данная статья посвящена результатам исследования ритуальных сооружений (не содержащих погребений) и кенотафа в составе могильника.

Результаты исследований

Могильник Курайка со стоит из двух обособленных групп объектов («архитектурных комплексов»). На территории памятника не фиксируется сооружений других эпох, что в целом характерно для носителей булан-кобинской культурной общности. При этом мы наблюдаем сочетание двух планиграфических моделей. В группе А объекты выстроены параллельными цепочками на плоском участке, вдоль террасы и русла реки, по линии СВ – ЮЗ [Богданов, Новикова, 2018, рис. 1]. Шесть объектов (1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б), располагающиеся отдельной группой, ориентированы длинной стороной по линии ССВ – ЮЮЗ, остальные – по линии СЗ – ЮВ (иногда с отклонением к западу). Все сооружения в цепочках возводились на расстоянии от 1 до 15 м друг от друга. По каким-то неясным для нас причинам более плотная застройка наблюдается на северном участке террасы. Однако утверждать, что именно из этой точки начался процесс обустройства родового кладбища, было бы преждевременно. Скорее всего, изначально застраивалась терраса от обрыва, с постепенным отступлением по склону вверх.

В группе Б две цепочки (по 6-8 объектов) располагаются перпендикулярно руслу реки (по линии ЗСЗ – ВЮВ), вниз по склону [Богданов, Новикова, 2018, рис. 2]. Третья цепочка расположена по линии СЗ – ЮВ. Объект № 1, скорее вс его, не является погребальным в силу своего расположения вне террасы, на вершине каменного выступа.

Случаи пристройки наземных конструкций в обеих группах зафиксированы только при планировке детских захоронений. Процесс наплыва-ния каменных структур друг на друга носил естественный характер в силу разрушения стен крепид и сдвига центрального заполнения. Исключение составляют объект № 81 ( группа А ) и объект № 2 ( группа Б), у которых под едиными каменно-земляными насыпями были обнаружены несколько кре-пид с отдельными погребениями. К основному сооружению по сотовому принципу пристраивались еще полукольца-крепиды из крупных валунов.

По мнению А.А. Тишкина и С.С. Матренина, компактное размещение булан-кобинских погребений плотными рядами на небольшом участке больше напоминает структуру грунтовых некрополей и в целом не свойственно скотоводам Горного Алтая скифского времени [Тишкин, Матренин, 2007, с. 41]. В этом смысле могильник Курайка занимает промежуточное место между позднескифскими погребальными комплексами и «позднегуннскими» («сотами», аналогичными кокэльским курганам-кладбищам). Н.Н. Серегин и С.С. Матренин на основании анализа 46 булан-кобинских могильников выделили 5 отличных друг от друга плани-графических моделей [Серегин, Матренин, 2016, с. 18–19]. Однако применительно к материалам могильника Курайка эти принципы разделения не работают. А собственно сам основополагающий вывод о том, что «население булан-кобин-ской культуры возводило цепочки и ряды объектов обычно перпендикулярно долине, урочищу, реке, горным структурам» [Там же, с. 20], является декларативным. В данном случае, это лишь одно из свидетельств существования преемственности скифских традиций у тех или иных этнических групп, по скольку именно пазырыкские цепочки курганов имели такую ориентацию. Однако в группе А Курайки большая часть объектов выстроена цепочками вдоль реки (террасы) и при этом нельзя сказать, что мы имеем дело с какой-то сложной планиграфической структурой. Небольшие компактные скопления (группы) не имели явных различий в погребальном обряде и не являлись разновременными комплексами. Интересно, что на Курайке, как и на могильнике Кок-Паш, группы объектов находились на северном и южном участках, разделенных 70-метровой свободной зоной. Но в нашем случае различий между группами по конструктивным особенностям сооружений, погребальному обряду и инвентарю не наблюдается. Более того, планиграфические особенности размещения объектов на Курайке не зависят от пола, возраста и социального статуса погребенных. Захоронения обустраивались на площади могильни- ка в индивидуальном порядке (по семейному признаку?) и вариативность находилась в зависимости от специфики микрорельефа. Выбор места под некрополь именно на этом участке террасы у реки отражает не только мировоззренческие представления (не ясные нам), но и определенную прагматику. С одной стороны, это возвышенное и укромное место, с другой – площадь, свободная от скифских курганов. Еще в 70-80-е гг. ХХ в. в геоморфологию было введено и сейчас с успехом применяется ландшафтное понятие – линеаменты (линеары) – прямолинейные структурные компоненты рельефа местности [Чернопицкий, 1980, с. 179]. Ими могут являться некоторые строго организованные геотектонические образования (горные хребты, возвышенности, разломы, русла рек и др.). В случае с группой А все цепочки объектов следуют этим линеарам. Не просто находятся на водоразделе и возвышенности, а именно подчиняются их естественным направлениям. Развитие структуры в данном случае шло в двухмерном пространстве в длину за счет наращивания цепочек новыми сооружениями и ввысь за счет укрупнения «оптической доминанты» всего ансамбля. Таким образом, весь «архитектурный комплекс» в своей ориентировке определяется ландшафтом, следует согласно ему и развивает его далее, «оптически» акцентируясь на каких-то особых элементах. Этими «особыми элементами», на наш взгляд, являются ритуальные сооружения, не содержащие погребений. Всего в группе А мы исследовали 10 таких объектов из 18. Объекты № 45, 62, 63, 85 находились в центральной части могильника в составе разных, но однотипных цепочек сооружений вдоль обрыва террасы, на достаточном удалении друг от друга (см. топоплан [Богданов, Новикова, 2018, рис. 1]). Все эти сооружения, как и погребальные, имели в основе крепиды из уплощенных валунов, уложенных друг на друга в 2–3 яруса. Нижний слой всегда образован более крупными камнями. Их визуальное отличие заключается в доминантной высоте по сравнению с остальными объектами, в подквадратности формы крепиды и в том, что внутреннее пространство закладывалось на всю высоту крупными валунами. Объекты № 90–95 замыкали собой всю группу А с юга. Эти 6 оград, пристроенных дугообразно, были ориентированы по линии С – Ю с поворотом северного края к востоку. Изначально стены объектов были сложены как минимум в два яруса, а внутреннее пространство было аккуратно заложено уплощенными валунами.

Никаких кострищ, следов поминов, ямок на уровне древней дневной поверхности внутри и рядом с ритуальными сооружениями обнаружено не было, поэтому сложно сказать, для каких конкретных целей были построены данные объекты. Конструктивные особенности позволяют нам считать их однокультурными с остальными постройками на могильнике и связывать с отправлением поминальных (?) ритуалов.

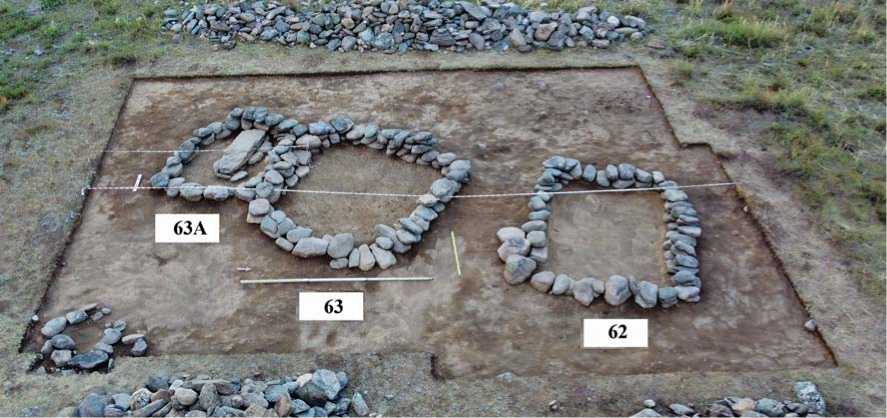

Очень интересным оказался исследованный в 2022 г. объект № 63А, пристроенный к двум ритуальным сооружениям в цепочке (рис. 1). У него на уровне древней дневной поверхности внутри ограды было обнаружено двойное каменное перекрытие из плит. Под ними, в подпрямоугольной яме, на глубине 0,4–0,6 м был зачищен каменный ящик (размеры 1,2 × 0,5 м) из плит, по ставленных на ребро. На дне ямы, в ее центральной части, был

Рис. 1. Могильник Курайка, группа А. Вид на объекты № 62, 63, 63А после расчистки на уровне крепид. Фото с юго-востока.

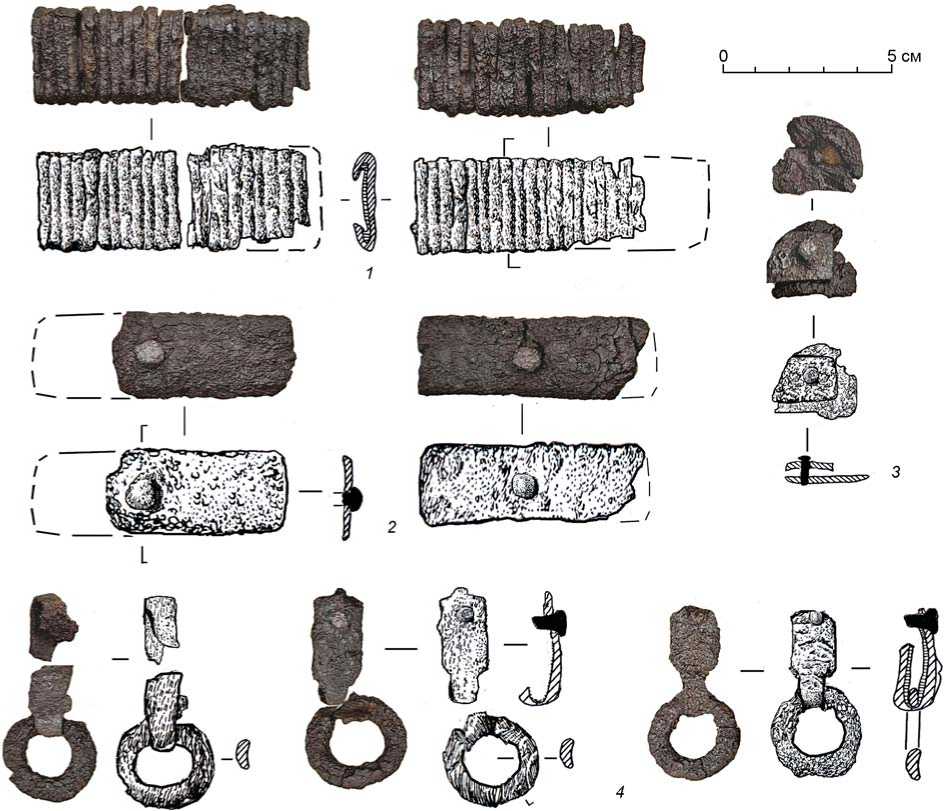

Рис. 2. Могильник Курайка, группа А, объект № 63А. Детали наборного пояса.

1 – зажимы-обоймы; 2 – накладные пластины; 3 – обломок щитка пряжки; 4 – зажимы-обоймы с подвесными колечками. 1–4 – железо.

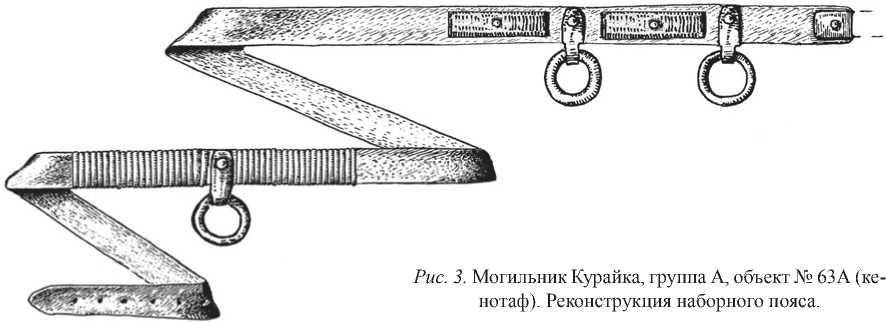

захоронен пояс, от которого сохранились только отдельные элементы из железа в сильно корродированном состоянии (рис. 2). Благодаря тому, что о статки пояса были взяты монолитом, разобраны и обработаны реставратором*, удалось восстановить форму и порядок расположения всех элементов. Наборный пояс (рис. 3), по всей видимости, был обмотан вокруг какого-то объемного предмета (куклы?), впо следствии полностью истлевшего. На левой стороне располагались два участка сплошных железных зажимов-обойм, образующих 2 полосы (размеры 2,5 × 7,5 см). Между ними была закреплена полуобойма с подвесным колечком диаметром 2 см. Идентичными элементами (2 шт.) были оконтурены две железные прямоугольные бляхи-пластины со шпеньковым креплением на правой стороне ремня. От железной пряжки сохранился лишь фрагмент щитка в виде двух накладных пластинок, скрепленных шпеньком. Наконечник ремня в захоронении не обнаружен, поэтому общую длину пояса сложно реконструировать. Найденный наборный пояс имеет полные аналогии в погребальном материале из кург. 19 могильника Степушка-1 [Тишкин, Матрёнин, Шмидт, 2018, таб. 19, 27, 29] и кург. 8 могильника Сте-пушка-2 [Соёнов, Константинов, Трифанова, 2018, рис. 26] в Центральном Алтае. Барнаульские исследователи данный тип экипировки одежды датируют в пределах IV–V вв. и считают его местной переработкой булан-кобинцами образцов снаряжения хунну и сяньби [Тишкин, Матрёнин, Шмидт, 2018, с. 109; Серегин и др., 2022, с. 82]. В тоже время нельзя сбрасывать со счетов и центральноазиатскую раннескифскую традицию украшения ремней сплошными полосами из близко расположенных обойм [Добжанский, 1990, табл. V, VI].

Рис. 3. Могильник Курайка, группа А, объект № 63А (кенотаф). Реконструкция наборного пояса.

Хотя сами прямоугольные пластины со шпеньками, с подвесными кольцами и обоймами, безусловно, являются характерной деталью наборного пояса населения Алтая именно гуннского времени.

Очень интересным фактом является малое количество наборных поясов в мужских захоронениях Курайки. Так, только в 5 могилах найдены детали пояса. В двух случаях – это только поясные пряжки, в трех – кроме пряжек есть еще железные детали: накладные пластины и/или кольца. Учитывая полное отсутствие оружия во всех захоронениях, мы не можем связывать появление наборных поясов у населения, оставившего могильник Курайка, с какой-либо военизацией общества и появлением касты мужчин-воинов.

Заключение

Таким образом, для монокультурных цепочек (группы А) могильника Курайка характерно наличие особых, не погребальных сооружений. Их органичное включение в структуру погребального комплекса позволяет предположить наличие у населения Курайской котловины идеи об общем строе и композиции элементарной архитектурной группы, их понимание связи строящихся каменных сооружений с рельефом и ландшафтом в целом при отправлении определенных погребально-поминальных ритуалов на территории могильного поля. Данный факт характеризует в целом всю булан-кобинскую культурную общность, поскольку различные каменные сооружения, не содержащие погребений, и кенотафы фиксируются в составе всех могильников гуннского времени. Вещевые комплексы, в частности наборные пояса, найденные в курайских захоронениях, при различиях в некоторых аспектах погребального обряда с комплексами Центрального Алтая (нет подбойных могил, керамики, захоронений лошадей, малый процент каменных ящиков, ориентация погребенных и т.д.) в целом демонстрируют повсеместное распростра- нение новой моды, связанной с хуннскими традициями украшения верхней одежды.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнены в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Ритуальные сооружения могильника Курайка (Горный Алтай)

- Богданов Е.С. Архаические черты и инновации в культуре кочевников Горного Алтая в гунно-сарматское время (по материалам исследования могильника Курайка) // Мультидисциплинарные аспекты изучения древней и средневековой истории. К 70-летию академика В.И. Молодина. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – С. 222–229.

- Богданов Е.С., Новикова О.И. Исследовательские работы на могильнике Курайка (Горный Алтай) в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. 23. – C. 275–278.

- Богданов Е.С., Новикова О.И. К вопросу о культурной принадлежности могильника Курайка // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. 24. – С. 229–233.

- Богданов Е.С., Слюсаренко И.Ю. Амулеты из египетского фаянса с территории Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 4. – С. 77–80.

- Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1990. – 164 с.

- Серегин Н.Н., Демин М.А., Матренин С.С., Уманский А.П. Северный Алтай в эпоху великого переселения народов (по материалам археологического комплекса Карбан I). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2022. – 276 с. – (Археологические памятники Алтая; вып. 5).

- Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – 272 с.

- Слюсаренко И.Ю., Богданов Е.С., Соёнов В.И. Новые материалы гунно-сарматской эпохи из Горного Алтая (могильник Курайка) // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: АКИН, 2008. – Вып. 7. – С. 42–57.

- Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2018. – 242 с.

- Соёнов В.И., Эбель А.В. Исследования на могильнике Курайка // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1998. – С. 113–135. – (Изв. Лаборатории археологии; № 3).

- Тишкин А.А., Матренин С.С. Сравнительный анализ погребального обряда населения Горного Алтая скифо-сакского и хуннуского времени // Теория и практика археологических исследований. – 2007. – Вып. 3. – С. 39–56.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – 368 с. – (Археологические памятники Алтая; вып. 3).

- Чернопицкий М.П. Курганная группа как архитектурный ансамбль (Опыт композиционно-художественного подхода) // Скифо-сибирское культурно-историческое единство: мат-лы I Всесоюз. археол. конф. – Кемерово, 1980. – С. 176–186.