Ритуальный комплекс Холято-1 на полуострове Ямал

Автор: Кардаш О.В., Соколков А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Ритуальный комплекс Холято-1 находился на п-ове Ямал, близ устья р. Юрибей. Его составляли антропоморфная скульптурка и располагавшиеся за ней полукругом наконечники стрел, скопление костей и рогов северного оленя. Непосредственно под культовым комплексом находилось погребение. Памятник датируется рубежом XVII-XVIII вв. и интерпретируется как воинское захоронение части тела или кенотаф воина, возможно вождя, где было устроено культовое место, функционировавшее в рамках поминальной обрядности, а впоследствии как обрядовое место военного сбора общинного ополчения.

Северо-западная сибирь, ямало-ненецкий автономный округ, п-ов ямал, р. юрибей, самоеды, святилище, погребение, военные ритуалы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145696

IDR: 145145696 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.081-091

Текст научной статьи Ритуальный комплекс Холято-1 на полуострове Ямал

В настоящее время количе ство известных на п-ове Ямал археологических объектов не превышает 112. Из них лишь семь – долговременные поселения, а остальные – кратковременные стоянки [Косинская, Федорова, 1994, с. 33–48; Кардаш, 2006, с. 98–100], причем стационарными раскопками изучено лишь 12 и только пять введено в научный оборот. Незначительное число исследованных на арктическом полуострове памятников определяет большую значимость каждого нового объекта для изучения древней истории субарктических регионов Западной Сибири. Особое место занимают ритуальные и культовые памятники позднего Средневековья (XVI–XVIII вв.), которых на всей территории Северо-Западной Сибири изучено единицы.

Археологический объект Холято-1 выявлен в 1989 г. и первоначально, по нескольким фрагментам средневековых сосудов, определен как средневековая стоянка [Соколков, 1989, с. 10]. Раскопки этого памятника проводились в июле 1990 г. экспедицией Тобольского государственного педагогического института (ТГПИ) под руководством А.В. Соколкова. Работы выполнялись по заданию Ленгипротранса в связи с расположением объекта в зоне строительства железной дороги Лабытнанги–Бованенково [Соколков, 1991; 1992, л. 3].

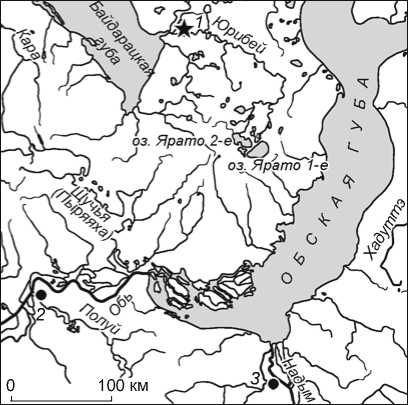

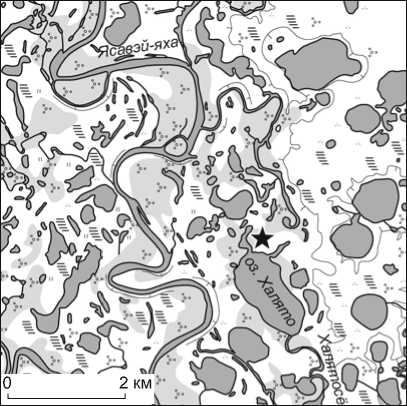

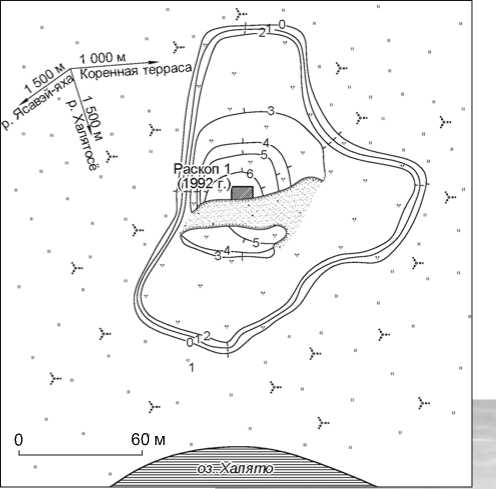

Памятник находится в Ямальском р-не Ямало-Ненецкого автономного округа в 308 км к северо-востоку от г. Салехарда, в 262 км к северу от районного центра пос. Яр-Сале и в 18,4 км к северу от фактории Усть-Юрибей (рис. 1). Ритуальный комплекс размещался на останце террасы левого коренного берега р. Яса-вэй-яха в 20,5 км к северо-востоку от устья и в 1,5 км от современного русла, на северном берегу большого пойменного оз. Холято в 100 м от уреза воды (рис. 2). Останец имел вид полусферической возвышенности, окруженной пойменным болотом. Часть его разрушена в результате ветровой эрозии, на остальной поверхности сохранилась тундровая растительность (рис. 3, 4).Окружающая пойменная долина поросла травой и кустарником.

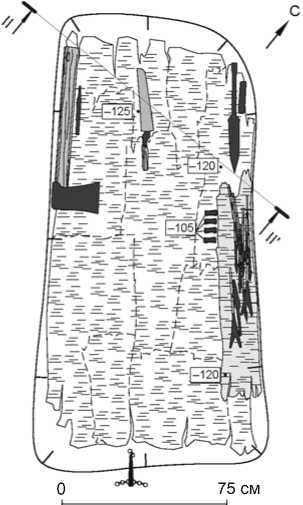

В 1990 г. на верхней площадке останца был заложен раскоп размером 10 × 6 м, вытянутый по линии З–В вдоль края обрыва [Соколков, 1992, л. 11]. Координатная сетка сформирована квадратами 2 × 2 м, в качестве нулевого репера принят юго-восточный угол раскопа*. Предполагалось исследовать центральную,

Рис. 1. Расположение позднесредневековых памятников на п-ове Ямал.

1 – ритуальный комплекс Халято-1 (XVII – середина XVIII в.);

2 – Полуйский (Обдорский) городок (конец XVI–XVII в.);

3 – Надымский городок (конец XVI – первая треть XVII в.).

Рис. 2. Ситуационная схема места нахождения ритуального комплекса Халято-1 (обозначен звездочкой).

Рис. 3. План археологического объекта Халято-1.

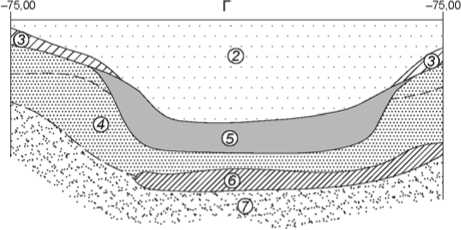

наиболее возвышенную часть площадки останца и расположенную на ней впадину размером 1,5 × 0,5 м (см. рис. 3, 5). В верхнем слое мощностью 0,4–1,1 м, сформированном серым переотложенным пе ском (рис. 6, слой 2 ), артефактов не обнаружено.

Раннесредневековая стоянка была идентифицирована по нескольким фрагментам керамических сосудов, найденным в нижележащем слое темно-коричневой супеси, который реконструируется как древняя погребенная поверхность (рис. 6, слой 3 ). В кв. А/1 на уровне –80 см обнаружен обломок керамики, орнаментированный оттисками мелкозубчатого гребенчатого штампа. В кв. Г/3 на уровне –105 см в том же слое найдены два фрагмента днища керамического сосуда с поддоном высотой 1,5 см. Его нижний край орна-

Рис. 4. Общий вид памятника с юга.

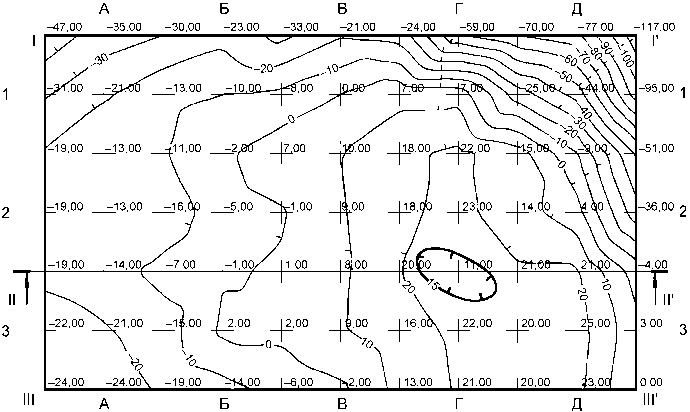

Рис. 5. План нивелировочных отметок.

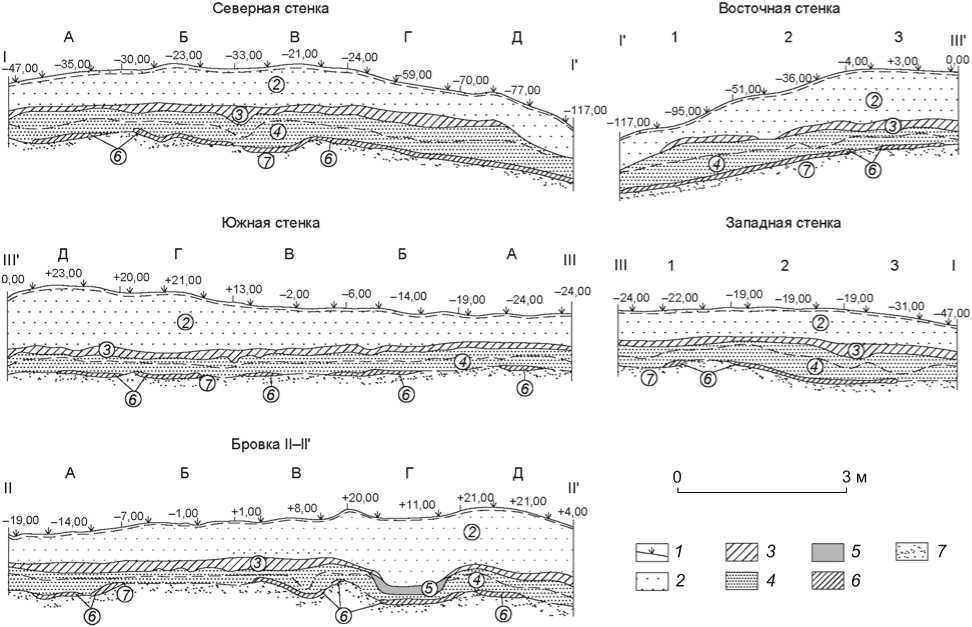

Рис. 6. Стратиграфические разрезы.

1 – дерн; 2 – серая супесь (переотложенный слой); 3 – темно-коричневая супесь – погребенный дерн; 4 – супесь серо-желтая; 5 – серо-коричневая; 6 – коричневая; 7 – желтая супесь – материковый слой.

ментирован наклонными рядами параллельных оттисков мелкозубчатого гребенчатого штампа (рис. 7, 6 ). Этот сосуд соотнесен с зеленогорской археологической культурой и датирован VI–VII вв. н.э. [Чемякин, Карачаров, 2002, с. 48–51, рис. 15].

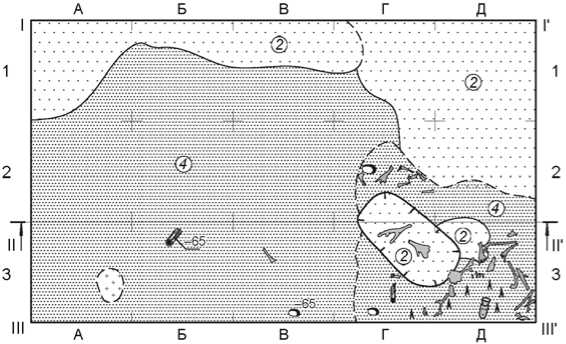

Культовый комплекс был обнаружен в юго-восточной части раскопа на участке В–Д/2–3. На уровне –65 см в кв. Б–В/3 проявился небольшой участок темно-коричневой супеси (слой 3). Здесь найдены фрагменты костей оленя, камень и кусок дерева. На уровне

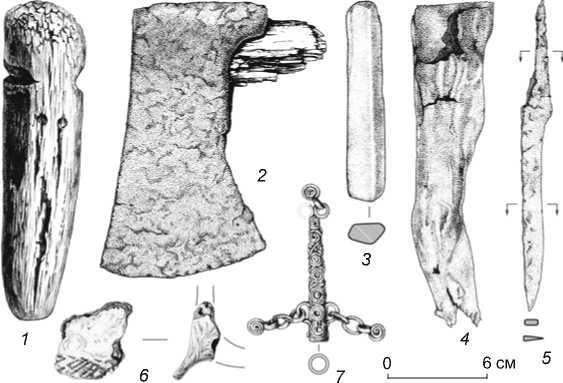

Рис. 7. Предметы культового и погребального комплексов.

-

1 – антропоморфная скульптура из бивня мамонта; 2 – железный топор с остатками деревянного топорища;

-

3 – точильный каменный брусок; 4 – ножны из телячьей кожи; 5 – клинок железного ножа; 6 – фрагмент керамического сосуда; 7 – навершие из белой бронзы.

А

–80 см слой 3 обнажился на большей части раскопа. На участке Г–Д/2–3, где на уровне современной поверхности фиксировалась небольшая впадина, проявились очертания овальной ямы размером 2 × 1 м с нечеткими границами. К юго-востоку от этой ямы, частично перекрывая ее, в кв. Д/3 концентрировался комплекс артефактов, явно связанный с культовой практикой (рис. 8, А ). Он включал антропоморфную скульптурку, за которой полукругом располагались шесть наконечников стрел, а за ними – кости и рога северного оленя (рис. 9). Эта часть комплекса повреждена осыпью, тем не менее диаметр участка наибольшей концентрации предметов и костных остатков можно определить в пределах 4 м, а максимальный – 6 м.

Скульптурка, маркировавшая центр культового комплекса, выполнена из фрагмента бивня мамонта и имеет длину 19,5 см, диаметр 5,5 см (см. рис. 7; 1 ). Голову фигуры размером 5,5 × 5,5 см и плечи формировали два поперечных паза. Из-за плохой сохранности наличие мелких деталей на

в

г

е

а

б

Рис. 8. Планы раскопа на уровнях –80 см ( А ) и –105 см ( Б ). а – номер слоя (усл. обозн. см. рис. 6); б – углистое пятно; в – пятна рыжей ожелезненной супеси; г – дерево; д – береста; е – камень;

л ж – фрагмент керамического сосуда; з – железный вильчатый наконечник стрелы; и – антропоморфная фигурка; к – ко сть, рог;

л – позвонки.

святилища (?). Вид с юга.

верхней части изделия невозможно определить. На передней стороне туловища на 2,5 см ниже уровня плеч находятся два полусферических углубления, которые, вероятно, маркируют грудь, ниже них на 7,5 см – еще одно аналогичное. Какие-либо другие детали туловища не выражены. С большой

Б

иж Еи

Рис. 9. Реконструкция культового комплекса –

долей условности эту фигурку можно определить как женскую. Ее иконография не имеет прямых аналогий, в целом скульптурка близка по форме изображениям ненецких хэ-хэ [Иванов, 1970, с. 73–75, рис. 61, 63].

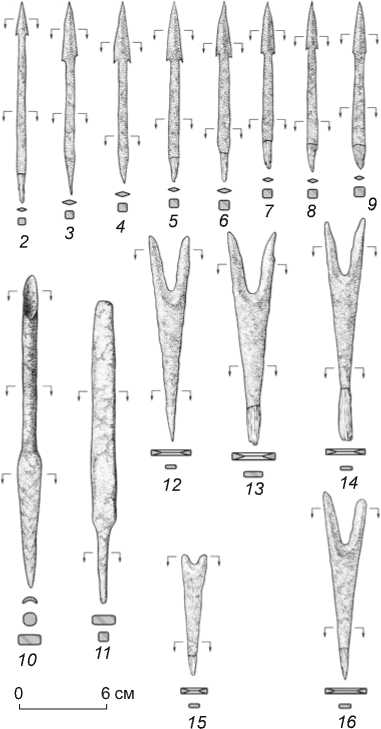

Располагавшиеся за антропоморфной фигуркой железные наконечники стрел были вертикально воткнуты в грунт. Все они относятся к типу плоских вильчатых. Размеры различны и колеблются в пределах 6,0–16,0 см при ширине боевой части от 1,5 до 3,5 см. Такие наконечники бытовали у народов Северо-Западной Сибири с VI–VII вв. до середины XX в. [Карачаров, 1993, рис. 1, 10 ; Мартин, 2004, с. 52–53, рис. 40–43, табл. 1, 9–11 ].

В квадрате А/3 в 7,5 м к западу от культовой скульптуры было зафиксировано овальное углистое пятно размером 0,7 × 0,5 м с плохо выраженными следами прокаленной почвы (см. рис. 8, А ). Поскольку в его заполнении не обнаружено фрагментов раннесредневековых сосудов, то происхождение пятна, вполне вероятно, связано с культовым комплексом.

В составе культового комплекса обнаружен 101 экз. костей животных. Их определение производил сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН П.А. Косинцев. Считаем уместным воспроизвести результаты, чтобы представить их исторический анализ. Среди обнаруженных при раскопках ритуального комплекса костных остатков 96 экз. принадлежат северному оленю (минимальное число особей – 20), 3 – млекопитающим, ближе не определимым (вероятнее всего, это также кости северного оленя), 2 – птицам [Косинцев, 2006, С. 52–53, табл. 29].

Представлены следующие элементы скелета северного оленя: целый череп – 1, фрагменты мозговой коробки – 7, верхняя челюсть – 10 (четыре целых зубных ряда и шесть фрагментов), фрагменты лицевого отдела черепа – 3, нижняя челюсть – 27 (15 целых зубных рядов и 12 фрагментов), изолированные зубы – 5, фрагменты рогов – 23, позвонок – 1, лопатка – 1, бедренная кость – 2, берцовая – 5, лучевая – 2, кости запястья – 3, пястная – 1, плюсневая – 2, фаланга I – 2, фаланга II – 1. Почти все кости, кроме одной берцовой, костей запястья и фаланги II, представлены фрагментами, что является следствием как разделки туш животных, так и действия естественных факторов. Среди нижних челюстей 14 правых и 13 левых частей, которые принадлежали минимум семи самкам и восьми самцам. Представлены фрагменты как правых, так и левых конечностей, определена одна берцовая кость новорожденной особи. На шести фрагментах лобной кости имеются основания рогов, отрубленных острым орудием. Возраст животных, определенный по состоянию зубов нижней челюсти, составляет: 4 месяца – 3/2 (количество челюстей / вероятное число особей); 6 – 3/3; 9 – 2/1; 12–18 – 2/2; 24–28 месяцев – 1/1; ок. 3 лет – 1/1; >3 (взрослые) – 10/7; >5 лет (старые) – 2/2 [Там же].

Современный уровень изученности морфологии северного оленя не позволяет определить, к домашней или дикой форме относятся костные остатки [Там же, с. 78]. Поскольку ритуал жертвоприношения у аборигенов Севера Западной Сибири предусматривает убийство животного и кровопролитие, можно считать, что большинство костей северного оленя в культовых комплексах принадлежит особям домашней формы.

Судя по составу скелетных остатков, после жертвоприношения на культовом месте оставались преимущественно целые головы, а части туловища гораздо реже. Не исключено, что оставляли шкуры животных с головами и дистальными частями ног. У ряда групп северных хантов и ненцев такая форма приношений духам бытует до настоящего времени. Она хорошо известна по этнографической литературе. Мы лично наблюдали несколько вариантов размещения таких приношений, которые различались в зависимости от места обитания божеств. В лесной зоне, ханты рек Пим и Тром-Аган, шкуры оленей, принесенных в жертву небесным божествам, развешивают на ветвях священного дерева, подземным – закапывают в землю. В тундре, ненцы п-ова Ямал, шкуры жертвенных животных помещают на пирамиды из оленьих черепов, оставшихся от прежних жертвоприношений, или на длинные шесты – хореи. Пол жертвенного животного имеет определенное значение в ритуальной практике народов Севера Сибири, но эта зависимость основывается на статусе персонажа духовного пантеона. По археологическим источникам установить ее крайне сложно, мы можем лишь отметить, что при жертвоприношениях на культовом месте Холято-1 самки и самцы использовались с равной частотой.

Судя по возрасту особей, приношение животных совершалось в разные сезоны. Вместе с тем выделяются три периода: первый – конец осени (октябрь– ноябрь), когда было убито наибольшее число особей, второй – конец зимы (февраль–март), третий – начало лета (июнь–июль). Опираясь на этнографические данные о хозяйственном цикле оленеводческих общин ямальских ненцев, первый и третий периоды можно соотнести со временем сезонных перекочевок, связанных с выпасом стад домашнего оленя [Хомич, 1995, с. 52–53]. Факт же зимнего жертвоприношения свидетельствует о специальном посещении этого места, в каком-то неординарном случае.

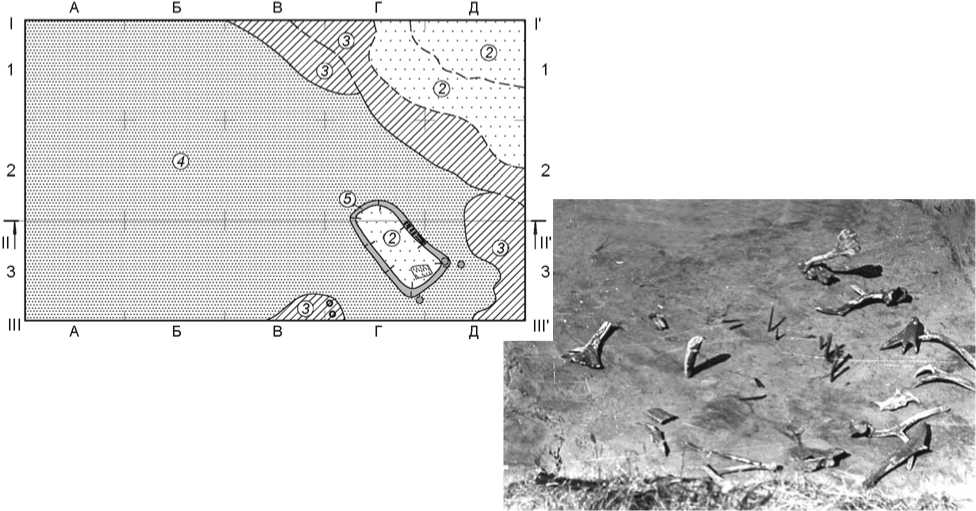

Погребальный комплекс был обнаружен на участке Г–Д/2–3. На уровне –90 см на фоне темно-коричневой супеси – древней погребенной поверхности (см. рис. 6, слой 3 ) отчетливо проявились очертания прямоугольной ямы, заполненной супесью серого цвета (см. рис. 6, слой 2 ). На остальной площади раскопа обнажился нижележащий слой серо-желтой супеси, не содержащий артефактов. На уровне –105 см проявились четкие границы ямы размером 2,0 × 1,0 м,

Рис. 10. План и стратиграфический разрез погребения (усл. обозн. слоев см. рис. 6).

заполненной серо-коричневой супесью. В юго-восточной части фиксировались круглые пятна рыжего цвета размером 8 × 8 см, глубиной 3 см, там же найдены обрывки бересты (см. рис. 8). В северо-восточной части в заполнении ямы были найдены два железных наконечника стрел, близ них – четыре позвонка*. На уровне –120…–125 см был обнаружен комплекс артефактов (рис. 10). Предметы располагались вдоль стенок в слое серо-коричневой супеси. В ее составе фиксировались многочисленные волоски шкуры северного оленя и о статки истлевшей древесины, очевидно, от конструкции стенок склепа и его перекрытия. В центральной части находились истлевшие фрагменты ткани, вероятно сукна, что вместе с волосками шкуры можно интерпретировать как остатки одежды. Дно погребения, зафиксированное на уровне –125 см, было плоским, на нем сохранились листы бересты – возможно, нижняя часть берестяного гроба (саркофага), в который были уложены предметы. Всего в комплексе 21 артефакт.

Навершие посоха из белой (оловянистой) бронзы (см. рис. 7, 7 ) находилось в заполнении погребения на границе юго-восточной стенки ямы. Изделие выполнено в технике литья по восковой модели. Оно представляет собой вытянутый конус с наружным диаметром 1,3 см, внутренним – 1,0 и длиной 8,5 см. К верхнему концу примыкают два кольца, одно из которых обломано, а другое фиксирует привеску диаметром 1,2 см со спиралевидным декором. Поверхность конуса орнаментирована вертикальными рядами рельефных колец и спиралей из тонких жгутов, наложенных в процессе изготовления восковой модели и отлитых одновременно с изделием. На лицевой и оборотной сторонах четыре кольцевидных элемента и три спирали, а на боковых в нижней части конуса вместо второго кольца две симметричные петли, в каждой из которых при помощи двух звеньев закреплены парные круглые привески со спиралевидным орнаментом.

Прямых аналогов данного предмета в опубликованных материалах средневековых памятников Северо-Западной Сибири и Северо-Восточной Европы не известно. Идентификация изделия как навершия жезла и, возможно, жреческого предположительна. Известные по материалам раскопок Надымского городка жреческие посохи также имеют небольшое среднее сечение, от 2,2 × 1,6 до 3,5 × 1,4 см, и отличаются лишь особым декором навершия [Кардаш, 2011]. Когда и где мог быть сделан данный предмет, позволяет определить технология изготовления. Украшения костюма, отлитые из бронзы по выплавляемым моделям, орнаментированные тонкими жгутами и снабженные привесками различной формы, были широко распространены в X–XIV вв. на территории Северо-Западной Сибири и СевероВосточной Европы [Чемякин, Карачаров, 2002, с. 60– 65, рис. 19, 20; Семенова, 2001, с. 70–71, табл. 47, 13 , рис. 31, 12 ; Савельева, 1987, с. 98; Голубева, 1966]. Отдельные предметы подобного вида продолжали бытовать до XV – первой трети XVIII в. [Семенова, 2001, с. 73, табл. 59; Кардаш, 2009а, с. 144–146, рис. 3.13, 6–24 ]. Ремесленные центры, производившие такие вещи с языческой символикой, большинство исследователей локализуют в Северо-Восточной Европе и одним из вероятных регионов называют Пермское Приуралье [Оборин, 1976, с. 16].

Топор с деревянной рукоятью находился в западном углу ямы и был уложен вдоль стены острием внутрь. Он имеет размеры 20,0 × 14,0 × 6,0 см и относится к типу плотницких топоров с широким обухом, вытянутым вдоль рукояти (см. рис. 7, 2). По форме он соответствует русским топорам XVII в., известным по материалам раскопок Мангазеи [Белов, Овсянников, Старков, 1981, с. 81, табл. 72, 1–10]. Одним из са- мых крупных на Севере Руси центров – поставщиков топоров «средней» и «малой руки» считается Устюг Великий [Там же, с. 82; Зиняков, 2005, с. 74]. Топор датирован в пределах XVII–XVIII вв.

Железный напильник находился рядом с топором. Его плоская рабочая часть с поперечными насечками имеет длину 16,0 см, сечение 1,8 × 0,5 см, тонкий насад – соответственно 5 и 0,5 × 0,5 см (рис. 11, 11 ). Напильник – крайне редкая находка на памятниках Севера Сибири. Например, в коллекции Надымского городка из 1500 железных предметов конца XVI – первой трети XVIII в. нет ни одного такого инструмента. На их бытование в данный период указывают лишь четыре деревянные игрушечные модели [Кардаш, 2009а, с. 161– 167, табл. 1, с.184–185, рис. 3.67, 10–13 ].

Нож в кожаных ножнах находился в центре погребально комплекса, ближе к северной его части. Рукоять не сохранилась, очевидно, она была полностью деревянная. Клинок размером 19,0 × 2,0 см имеет прямое лезвие (13,0 см) и длинный черенок (6,0 см), выделенный с двух сторон четкими уступами (см. рис. 7, 5 ). Такая же форма у клинков из Падракурского посада XVII в. Холмогор, ставших еще в первой половине XVI в. наряду с Великим Устюгом одним из крупнейших северорусских центров металлообработки Московского государства [Ясински, Овсянников, 1998, с. 14, рис. 1–7]. Естественно, эта форма имела более широкое распространение и не являлась уникальной для одного ремесленного центра. Около 90 % ввозимых в Сибирь ножей было произведено кузнецами Мезени, Соли Вычегодской и Устюга Великого [Зиняков, 2005, с. 74]. Ножны размером 20 × 5 см, простой формы, с небольшим расширением в верхней части изготовлены из телячьей кожи (см. рис. 7, 4 ). По форме они аналогичны русским ножнам из Мангазеи, с о-ва Фаддея, побережья залива Симса и относятся к XVII в. [Белов, Овсянников, Старков, 1981, с. 79–80; Окладников, 1951, с. 12–30; с. 232, табл. II, 10–12 ]. Судя по материалам Надымского городка, такие ножи и ножны бытовали в конце XVI – первой трети XVIII в. у аборигенного населения региона. Если клинки данного типа широко использовались в обиходе, то кожаные ножны являлись редкостью [Кардаш, 2009а, с. 161–163, рис. 3.31. 1–5 ].

Наконечник копья находился в северном углу вдоль северо-восточной стенки и был обращен острием на юго-запад. Он лежал поверх колчана со стрелами. Наконечник копья общей длиной 44 см и шириной 4 см снабжен пером в форме вытянутого прямоугольника, завершающегося треугольным острием, длиной 22 см, ромбического сечения и стержневидным черенком с плоским насадом. Место перехода от черенка к перу имеет расширение в виде маленьких плечиков (см. рис. 11, 1 ). Данный предмет вооружения является довольно редкой находкой. На территории Северо-Западной Сибири (в Среднем и Нижнем Приобье) извест-

Рис. 11. Предметы вооружения из погребального комплекса. 1 – наконечник копья; 2–9 , 12–16 – наконечники стрел; 10 – сверло от дрели; 11 – напильник.

но ок. 14 черешковых наконечников. Они имеются в материалах могильника Сайгатинский IV, датированного XIII–XV вв., погребений XV–XVI вв. могильника Усть-Балык, а также Надымского городка, в составе «клада оружия» первой трети XVIII в. [Чемякин, Карачаров, 2002, с. 63, рис. 20, 17 ; Семенова, 2001, с. 45, рис. 12, 7 ; Кардаш, 2009а, с. 156, рис. 3.25, 1 ]. На других территориях подобные изделия известны в комплексах XVI–XVII вв. [Соловьев, 1987, с. 100]. Наиболее близкий аналог – черешковый наконечник размером 29,0 × 4,5 см из селькупского могильника Пыль-Карамо I (р. Тым), датированного XVII–XVIII вв. [Кондрашов, 2002, с. 65–66, рис. 2, 3 ]. Основное его отличие от найденного нами заключается в длине, которая значительно меньше. Близость формы позволяет отнести наконечник копья к XVII–XVIII вв.

Каменный брусок (оселок) для заточки лезвия находился в северном углу погребения рядом с копьем. Он имеет форму вытянутого прямоугольника длиной 12,2 см и сечением 2,2 × 1,2 см (см. рис. 7, 3). Оселок изготовлен из мелкозернистого сланца. Такие орудия применялись для шлифовки лезвий и снятия заусенец. В коллекции Надымского городка конца XVI – первой трети XVIII в. их 88 [Кардаш, 2009а, с. 163, рис. 3.31, 9–12].

Стрелы с деревянными древками и железными наконечниками лежали вдоль северо-восточной стенки погребения. Поскольку поверх стрел и под ними сохранились берестяные листы, возникло предположение о наличии колчана, но достоверно этого определить не удалось. Древки истлели, их размеры и система оперения точно не восстанавливаются, в любом случае, они были длиной не более 0,8–0,9 м, диаметром 0,9–1,0 см. Комплект составляли 13 стрел. В качестве наконечника одной из них было использовано железное сверло от ручной дрели – пёрка, что определило его описание в рамках этой функциональной группы (см. рис. 11, 10 ). Все остальные наконечники по формальным признакам относятся к двум типам.

Первый тип – наконечники с треугольным пером ромбического сечения, снабженным шипами и длинным черенком – 8 экз. (см. рис. 11, 2–9 ). Общие размеры от 11,5 × 1,1 до 14,5 × 1,1 см, пера – от 2,5 × 1,1 × 0,3 до 4,5 × 1,3 × 0,4 см. Такие наконечники стрел имели широкое распространение на территории Северо-Западной Сибири с III–IV до XVII–XVIII вв. [Соловьев, 1987, с. 33–34, 39, 46; Семенова, 2001, с. 40, табл. 16]. Они были в наборе русских промышленников, потерпевших караблекрушение у о-ва Фаддея [Руденко, Станкевич, 1951, с. 98, рис. 3; с. 234, табл. IV, 17, 18 ].

Второй тип – плоские наконечники с поражающей (боевой) частью в форме широкой развилки с заточенным внутренним (вогнутым) краем, т.н. вильчатые срезни – 5 экз. (см. рис. 11, 12–16 ). Их длина колеблется в пределах 9,5–15,2 см при ширине боевой части от 1,8 до 3,5 см. Такие наконечники бытовали на территории Северо-Западной Сибири довольно долгий период – с VI–VII до начала XX в. [Карачаров, 1993, рис. 1, 10 ; Мартин, 2004, с. 52–53, рис. 40–43, табл. 1, 9–11 ]. Они входили в комплект охотничьего вооружения русских промышленников XVII в. [Руденко, Станкевич, 1951, с. 97; С. 234, табл. IV, 13–16 ].

Наконечник стрелы из пёрки (см. рис. 11, 10 ) – это первый зафиксированный случай использования сверла в таком качестве. Судя по материалам раскопок Надымского и Войкарского городков, ручные дрели отсутствовали в наборе инструментов аборигенного населения нижней Оби XVII–XVIII вв. Вместе с тем такие сверла использовались в быту, но монтировались в обычную деревянную или костяную рукоять как нож [Кардаш, 2009а, с. 164, рис. 3.33, 12–14 ; Брусницина, 2005, с. 27–32; Федорова, 2006]. Массовое появление этих изделий на археологических памятниках коренных жителей приходится на XVIII в., что, очевидно, связано с колонизацией территории и увеличением импорта продукции русского кузнечного производства.

Ниже дна погребения и слоя темно-коричневой супеси зафиксированы два слоя: серо-желтой и коричневой супеси (см. рис. 6, слои 4 и 6 ). В обоих артефакты отсутствовали. Первоначально возникло предположение, что эти стратиграфические горизонты сформировались в результате ветровой эрозии. В настоящее время по имеющимся материалам невозможно однозначно установить, является ли цвет слоев следствием почвенной эрозии или отражает процесс ожелезнения. В любом случае можно считать условия формирования слоев 4 и 6 естественными и определить эти слои как материковые.

Культурно-хронологическая интерпретация. Анализ вышеприведенных материалов позволяет сделать ряд выводов о хронологии, типологии, функционировании и культурной принадлежности ритуального комплекса Холято-1, включающего погребение и святилище. Размеры и конструкция грунтового захоронения, устроенного на вершине естественной сопки, соответствуют параметрам полноценного погребения человека. Кладбища с могильными сооружениями в виде углубленного в землю деревянного склепа известны на территории таежной зоны Северо-Западной Сибири по раскопкам ряда памятников XVII–XVIII вв. и являются характерными для этого периода [Семенова, 2001, с. 129–130]. Судя по материалам могильников Кинтусовский-4, Усть-Балык и др., умерших вместе с сопровождающим инвентарем укладывали в берестяной короб, который помещали либо непосредственно в погребальную яму, либо в могилу, оборудованную деревянным саркофагом с крышкой [Там же]. Последнее, очевидно, отражало имущественный и, возможно, социальный статус погребенных. Таким образом, конструкция могильного сооружения Холя-то-1 в целом соответствует элементам погребального обряда аборигенного населения средней и нижней Оби, характерным для XVII–XVIII вв.

Поскольку в описанном погребении не обнаружено никаких достоверных костных останков человека, за исключением неопределимых позвонков, наиболее логично сделать вывод, что это было захоронение части тела либо кенотаф. С такой формой погребений нам приходилось сталкиваться при этнологических исследованиях в бассейне р. Казым*. Для погибших людей, чье тело не было обнаружено, в частности утонувших, вдалеке от общинного кладбища устраивался обычный погребальный обряд. Создавалось полноценное могильное сооружение, куда укладывался весь необходимый инвентарь. Вполне вероятно, что погребальный комплекс Холято-1 является остатками захоронения человека, погибшего при неординарных обстоятельствах, чье тело не было возможности предать земле.

Временной интервал формирования вышеописанного набора предметов, несмотря на широкий хронологический диапазон бытования большинства изделий, можно локализовать, основываясь на типологических признаках топора и копья, в пределах XVII–XVIII вв. Наличие наконечника копья позволяет определить захоронение как воинское. На территории Северо-Западной Сибири в позднем Средневековье такое древковое оружие, как копье с черешковым наконечником, было специфическим элитным предметом вооружения. Вероятнее всего, оно могло принадлежать общинным, родовым вождям или их ближайшему окружению. Наличие такого копья может маркировать статус владельца как члена общины, выполнявшего важные общественные функции, в т.ч. ритуальные [Кардаш, 2009б]. На это же указывает присутствие в наборе вещей художественного бронзового изделия. Интерпретация его как навершия жреческого жезла предположительна. Но даже использование данного предмета в качестве элемента костюма маркировало определенный социальный статус владельца.

Возникший на месте захоронения культовый комплекс, который функционировал в течение некоторого времени, также свидетельствует о неординарности погребения. По составу элементов скелета животных этот комплекс отличается от современных священных мест ненцев, где отмечаются только черепа и рога. Отлична и форма святилища. Анализ возрастного состава животных показал, что жертвоприношения совершались неоднократно. Небольшое количество остатков позволяет охарактеризовать ритуальный комплекс как святилище небольшой группы населения. Причина прекращения его функционирования могла быть связана либо с исчезновением общины, либо с завершением цикла поминальной обрядности. Последнее нам представляется наиболее вероятным.

На современном этапе анализа материалов раскопок остается окончательно не решенным вопрос о формировании верхнего слоя серой переотложенной супеси. Не ясно, каким образом на верхней площадке останца сформировалась песчаная насыпь диаметром 20–25 м, высотой до 1 м, объем которой составляет ориентировочно 200–300 м3. Первоначально сложилось мнение, что этот слой образовался в XX в. в результате ветровой эрозии. Сейчас же, после обобщения и анализа всех материалов исследований памятника, возникло иное предположение. Судя по стратиграфическим разрезам, погребение было совершено на верхней площадке хорошо задернованной возвышенности. Возникший на том же месте ритуальный комплекс и обрядовые действия не оставили следов радикального нарушения слоя дерна. Процессы ветровой эрозии, в результате которых перемещаются большие массы песка, не редкость на п-ове Ямал, особенно в последнее время, но образование вследствие этого холмов или дюн характерно прежде всего для обширных пространств береговых террас. Останец, где находится памятник, удален от ближайшей террасы на 1 км, окружен водоемами и заболоченной поймой, т.е. в непосредственной близости отсутствует территория, откуда могла бы переместиться песчаная масса. Следующий признак – наличие на вершине насыпи могильной впадины, которая указывает на ориентировочное время формирования слоя. Он образовался до разрушения деревянных конструкций погребальной камеры, т.е. немного спустя после захоронения. Хорошая сохранность костей оленей из состава культового комплекса также свидетельствует о небольшом временном интервале между прекращением жертвоприношений и образованием верхнего слоя серой супеси. Еще одним признаком, не характерным для естественной эрозии, является равномерность распространения данного слоя по площади раскопа и, соответственно, вершине останца. Все эти наблюдения позволяют выдвинуть гипотезу об искусственном образовании насыпи над ритуальным комплексом Холято-1. В любом случае, существует вероятность имитации некой курганной формы захоронения. Тем более, что такая форма зафиксирована в погребальной обрядности селькупов, предки которых заселили бассейн р. Таз в XVII–XVIII вв. Военные конфликты селькупов с северными самоедами – населением нижней Оби и побережья Обской губы известны по фольклорным данным [Пелих, 1981, с. 44; Головнев, 2004, с. 118–119, 138–142]. В этой связи, возможно, не случайна типологическая близость наконечников копья из погребения Холято-1 и селькупского могильника Пыль-Карамо I.

Совокупность приведенных выше данных позволяет атрибутировать ритуальный комплекс Холято-1 как захоронение в форме кенотафа, совершенное в память погибшего необычным образом военного вождя общины или рода самоедов – предков современных тундровых ненцев, проживавших на территории от нижней Оби до среднего Ямала. На месте погребения, вероятно, в связи с неординарными способностями и высоким социальным статусом этого человека было устроено культовое место для исполнения поминального обряда и обращения, не исключено, что посредством «духа умершего», к верховным божествам.

Планировка ритуального комплекса Холято-1, а также состав сакральных предметов, как ни странно, находят наиболее близкие параллели с жертвенными местами саамов XVII в. Их святилища были описаны и зарисованы западно-европейскими исследователями, что позволяет выделить основные общие признаки [Schefferus, 1673, р. 108]. Культовое место размещалось на верхней площадке обособленной возвышенности. Центральное изображение святилища имело очень условный антропоморфный облик и было небольшого размера, вероятно требующего поклоне-

Рис. 12. Ритуальное место саамов – сиейди , иллюстрация из книги [Schefferus, 1673].

ния на коленях. За идолом на незначительном расстоянии полукругом размещались верхние части черепов оленей с рогами (рис. 12).

Подобные погребальные и культовые сооружения не известны в традиционной культуре современного аборигенного населения п-ова Ямал – ненцев. Единственную синхронную региональную параллель Холя-то-1 представляет ритуальная площадка Надымского городка, где черепа и кости жертвенных оленей были размещены полукругом у кострища [Кардаш, 2009а, с. 59–61, рис. 2.98–2.100]. Вместе с тем эти памятники имеют сходство со святилищами норвежских саамов того же времени [Schefferus, 1673, р. 108]. Становится очевидным, что такие ритуальные объекты были распространены у аборигенного населения Субарктики от Скандинавского полуострова до п-ова Ямал. У тундровых кочевников Северо-Западной Сибири на протяжении XVIII–XIX вв. произошли существенные изменения в сфере религии. Трансформировалась форма погребального обряда – захоронения стали наземными. Святилища в большинстве своем приобрели вид своеобразных столбов, сформированных из черепов принесенных в жертву оленей, соответственно удлинились изображения духов – хэ-хэ . Этим фактам можно попытаться найти объяснения.

Ритуальный комплекс Холято-1 мог принадлежать древнему автохтонному населению, которое утратило свои религиозные и погребальные традиции, войдя в состав ненецкого этноса. Наиболее вероятно, что изменения в ритуальной практике носили чисто морфологический характер и были связаны с радикальной трансформацией системы хозяйства и ландшафтноклиматическими изменениями. По мнению ряда исследователей, крупно стадное оленеводство начало формироваться в XVII в. и сложилось не ранее XVIII в. [Головнев, 2004, с. 88–89; Крупник, 1989, с. 146–163]. Возможно, именно этот процесс привел к изменениям в религиозной практике.

В завершение следует отметить, что трансформация ритуальных традиций не была связана с идеологическим воздействием Русского государства и православной церкви на коренное население Севера Сибири в первой половине XVIII в. Изменения, в первую очередь, явились отражением внутренних процессов, происходивших в аборигенной среде, на что лишь косвенно, в экономическом плане могло повлиять нахождение региона в составе Московского государства и впоследствии Российской империи.

Список литературы Ритуальный комплекс Холято-1 на полуострове Ямал

- Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVII вв. -М.: Наука, 1981. -Ч. 2. -147 с.

- Брусницина А.Г. Войкарский городок в XV-XIX вв. (по результатам раскопок 2003 и 2004 гг.)//Ямал между прошлым и будущим: приоритеты развития: мат-лы Всерос. науч. конф. «Ямал: история, историография, краеведение». Салехард, апрель 2005 г -Екатеринбург; Салехард: РА АРТмедиа, 2005. -С. 22-32.

- Головнев А.В. Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. -Екатеринбург: УрО РАН, 2004. -344 с.

- Голубева Л.А. Коньковые подвески Верхнего Прикамья//СА. -1966. -№ 3. -С. 80-98.

- Зиняков Н.М. Русские металлические изделия на Сибирском рынке XVII в.: номенклатурный и качественный состав//Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: мат-лы XIII Зап.-Сиб. археол.-этногр. конф. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2005. -С. 72-76.