Родословные сибирских бухарцев: Шиховы

Автор: Бустанов А.К., Корусенко С.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу исторических сюжетов одного из элитарных семейств сибирских мусульман. Особое внимание уделяется верификации оригинальных арабоязычных источников путем их сопоставления с данными ревизских сказок, переписей, этнографического опроса. Существование родословий в среде западно-сибирских татар связано с бухарцами, которые активно заселяли регион в XVI-XIX вв., выделившись в этносословную группу, а в XX в. вошли в состав сибирских татар. Удалось выявить несколько вариантов родословной потомков Аввас-Бакы, прибывшего из г. Сайрама в Сибирь, в окрестности г. Тары, и установить социальный статус основных представителей рода Шиховых.

Родословие шайхов, сибирские бухарцы, элитные роды

Короткий адрес: https://sciup.org/14523069

IDR: 14523069 | УДК: 392.91

Текст научной статьи Родословные сибирских бухарцев: Шиховы

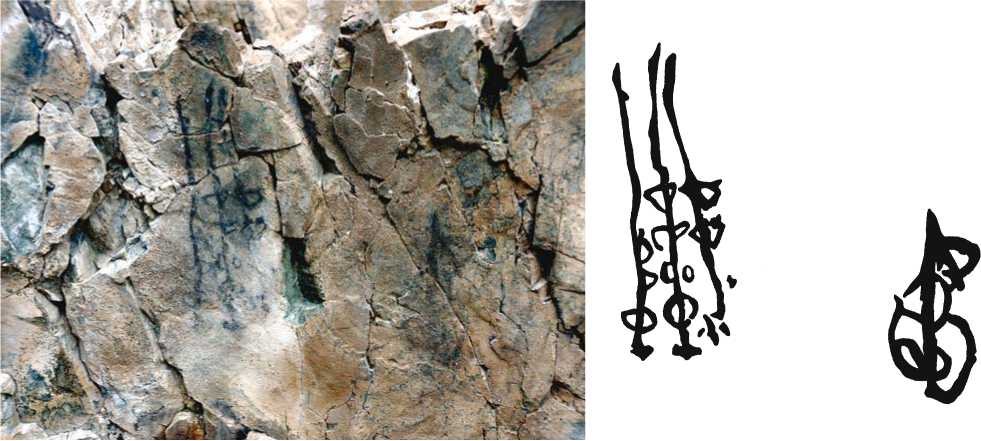

В полевом сезоне 2013 г. Чуйский отряд СевероАзиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН продолжил планомерные археологические разведочные работы в долине р. Чуи на территории Республики Алтай. Среди прочего объектом исследования стали петроглифы т.н. святилища Большой Яломан III, находящегося в урочище Уркош, недалеко от впадения р. Большой Яломан в р. Катунь (Онгудай-ский р-н Республики Алтай). Это святилище известно с 1980-х гг. О.В. Ларин указал на него А.С. Сура-закову, который в середине 1990-х гг. заложил под скальным выходом с петроглифами разведочный шурф, а также скопировал и опубликовал некоторые наскальные рисунки [Суразаков, 1996, с. 82, рис. 1]. В 2004–2005 гг. разведочные работы в урочище Ур-кош вела Яломанская экспедиция Алтайского университета [Тишкин, Матренин, Горбунов, 2006, с. 156–157; Тишкин, Серегин, 2013]. Изучалось и святилище Большой Яломан III, на котором копировались петроглифы. Тогда же была найдена рассматриваемая далее надпись, выполненная черной краской [Тишкин, Матренин, Горбунов, 2006, с. 157; Тишкин, 2006, с. 6; 2009].

Осматривая петроглифы данного местонахождения, мы обнаружили две новые рунические надписи, незамеченные предшественниками. Они расположены на той же скальной поверхности, что и ранее найденная, нанесенная черной краской. Размеры этой плоскости ок. 110 × 70 см. Она представляет собой вертикальную скальную поверхность сланцевой породы, имеющую небольшой отрицательный наклон

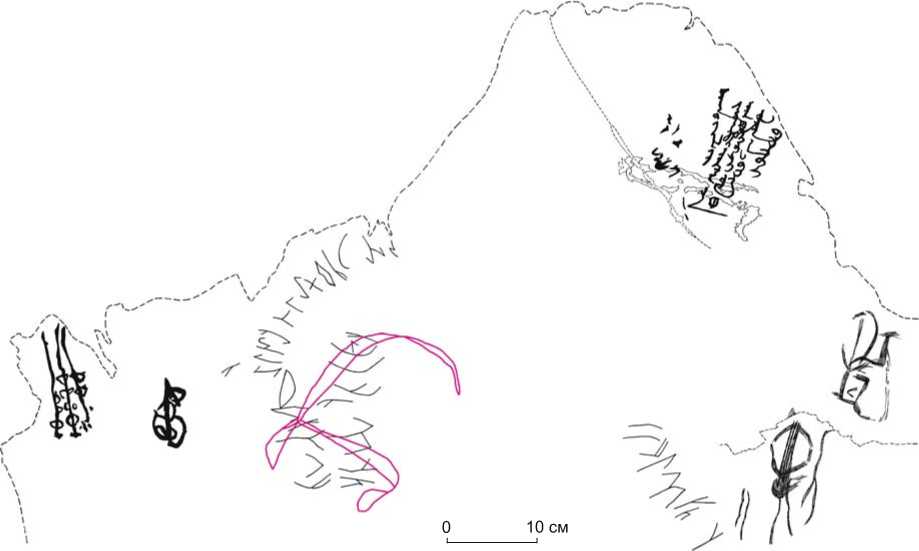

Рис. 1. Прорисовка надписей и изображений, выполненных черной и красной красками на скальной поверхности в урочище Уркош.

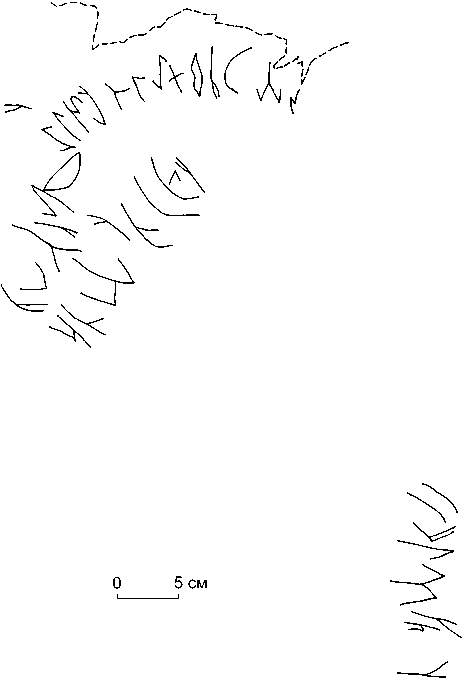

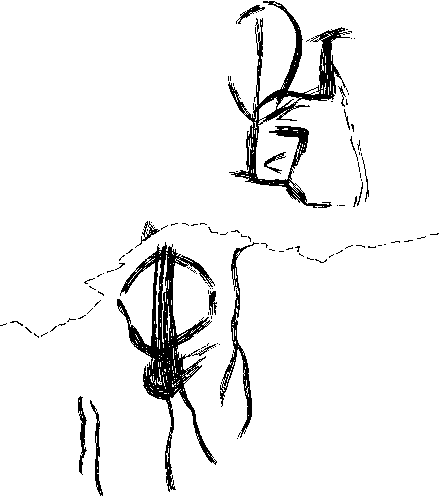

Рис. 2. Прорисовка рунических надписей.

и образующую подобие навеса. Рунические знаки выполнены тонкими резаными линиями, их размер 4–5 см. Первая надпись вырезана в верхней части скальной плоскости в две почти вертикальные строки (рис. 1, 2). Некоторые знаки не очень четкие, что отчасти обусловлено неровной фактурой камня в этом месте. Вторая руническая надпись находится правее и ниже первой примерно в 25 см от нее.

На первую строку верхней надписи, а также на нижнюю часть второй налегает большая схематичная фигура козла (?) с длинными рогами (см. рис. 1). Она выполнена тонкой линией красно-желтой краски и едва различима. Показан только контур животного. Это изображение нанесено поверх рунических надписей и, следовательно, является более поздним по сравнению с ними, но насколько – с уверенностью сказать сложно.

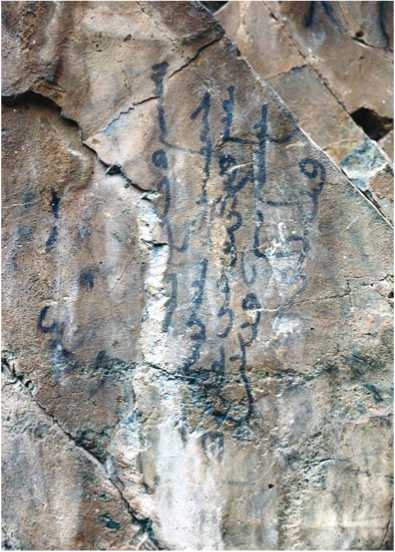

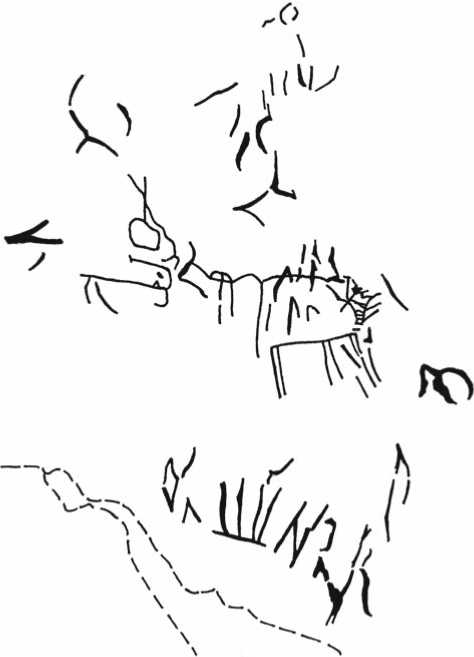

Слева и справа от рунических надписей расположены надпись уйгурским письмом и изображения, выполненные черной краской. Несомненно, они нанесены позднее рунических надписей и их автор видел вырезанные до него знаки. Правее и выше рунических надписей, у самого края скальной поверхности находится надпись уйгурским письмом (см. рис. 1, 3), уже открытая ранее барнаульскими археологами [Тишкин, 2006, с. 6; Тишкин, Матренин, Горбунов, 2006, с. 157]. Ее нижняя часть приходится на незавершенную выбитую контурную фигуру животного. Слева от рунических надписей имеются изображение вертикально располо-

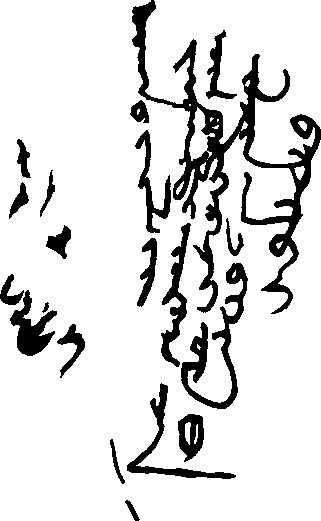

Рис. 3. Надпись, выполненная уйгурским письмом черной краской, и ее прорисовка.

Рис. 4. Изображения копий (?) и отдельный знак, выполненные черной краской, и их прорисовка.

женных копий (?) и отдельный знак (см. рис. 1, 4), справа – несколько плохо различимых знаков (см. рис. 1, 5), которые выполнены широкими линиями и больше всего напоминают пробные мазки кистью (четко видны следы неравномерно прокрашенных пучков).

Еще на одной скальной поверхности, отделенной от уже описанной уступом и находящейся над ней, черной краской нанесены изображения и знаки

(рис. 6). Размеры этой пло ско сти 50 × 70 см. Отдельные знаки напоминают тамги, а центральное изображение – фигуру оленя (?).

Благодаря отрицательному наклону скальной поверхности (подобие небольшого навеса, защищающего от дождя и снега) надписи, а также другие знаки и изображения, нанесенные черной и красной красками, сохранились до наших дней.

Рис. 5. Пробные мазки (?) кистью и их прорисовка.

Рис. 6. Прорисовка изображений и знаков, нанесенных черной краской на еще одну, отдельную поверхность.

Транскрипция, перевод и интерпретация надписи уйгурским письмом *

Надпись уйгурским письмом компактна, состоит из пяти вертикальных строк (см. рис. 1, 3), знаки четко различимы. Складывается впечатление, что в некоторых местах позднее она была затерта.

Транскрипция надписи:

-

1 q(a)gan birläki

-

2 yaguqï-da érkin

-

3 öz bildgärip ö[z?]

-

4 élingä y(a)na bićig

-

5 bićidi

Перевод: Эркин, когда они вместе с каганом, возвращаясь в свой эль, подошли близко (~приблизились), чтобы известить о себе , сделал ( букв. написал) надпись.

Орфография надписи выдержана в нормах, принятых в раннесредневековых уйгурографичных письменных памятниках из Восточного Туркестана. Характер письма по существующей классификации [Moriyasu, 2004] может быть определен как ранняя разновидность курсива, которая наблюдается в восточно-туркестанских текстах, созданных в домонгольское время, но не ранее Х в.

Из содержания надписи следует, что ее написал эркин, возвращавшийся в свой эль вместе с каганом, находясь уже вблизи от того места, куда они должны были прибыть. Титул эркин в раннесредневековых тюркских письменных памятниках встречается неоднократно. В памятнике в че сть Кюль-тегина (далее – КТ) упоминается Улуг-эркин из племени Байырку, с войском которого тюркское войско во главе с Кюль-тегином сразилось у оз. Тюрги Яргун: (a)nta kisrä y(é)r b(a)y(ï)rqu ul((u)g erk(i)n y(a)gï boltï y(a)ñ(ï)p türgi y(a)rgun költä buzd(ï)m(ï)z – «После этого Улуг-эркин из Йер-Байырку стал [нам] врагом. Вернувшись, мы разгромили его [войско] у озера Тюрги Яргун» (КТ, В, стк. 47). Известно также, что карлукские предводители (вожди) носили титул köl érkin [Mahmûd Qašγarî, s. 67] . Подобного рода примеры употребления этого термина вполне определенно указывают на принадлежность титула эркин предводителям тюркских племен, подвластных кагану.

Территория Алтая, согласно данным источников, в конце IX – X в. находилась под властью кыргызского кагана. В тюркских рунических памятниках говорится о том, что Кюль-тегин, резиденция которого находилась на Хангае, вступил в сражение с его войском, перевалив со своим отрядом Саянские горы: kögm(ä)n y(ï)š(ï)γ toγa yorïp qïrq(ï)z bod(u)n(ï)g uda basd(ï)m(ï)z – «Перевалив Кёгмен-ские горы*, мы неожиданно ( букв. во время сна) напали на кыргызов» (КТ, В, стк. 48). Известно также, что после распада Уйгурского каганата в середине IX в. [Hamilton, 1955, p. 6] в районе Хангайского и Саяно-Алтайского нагорий титул кагана имел лишь правитель кыргызского политического образования. Следовательно, с большой долей вероятности можно предположить, что в надписи упоминается один из кыргызских каганов.

В лингвистическом отношении одной из особенностей надписи является употребление широко представленной в раннесредневековых тюркских письменных памятниках глагольной основы biti- – «писать» и образованного от нее имени bitig – «письмо: надпись» в фонетической форме bići-, bićig. Эта глагольная основа во сходит к китайскому слову pi < piet – «кисть для письма»; следовательно, можно предполагать, что ее первичная фонетическая форма – biti-. Форма же, наблюдаемая в данной надписи, могла возникнуть позднее под влиянием местных наречий, относящихся к саяно-алтайской группе тюркских языков (в некоторых из них сходная по звучанию форма сохраняется до настоящего времени; ср. тув. бижи- – «писать» [Тувинско-русский словарь, 1968, с. 101]). Подобное изменение, требующее определенного времени, подтверждает предположение о появлении надписи не ранее Х в.

По словам эркина, он сделал надпись с целью известить о себе. Это предполагает, что она была адресована тем, кто бывал в данной местности, мог прочесть и принять к сведению содержащееся в ней сообщение. Следовательно, надпись может служить одним из показателей того, что сформировавшееся в Восточном Туркестане и получившее там широкое распространение уйгурское письмо уже в эпоху раннего Средневековья было в ходу в тюркоязычной среде далеко за пределами этого региона.

Транскрипция, перевод и интерпретация древнетюркских рунических надписей

Одна из найденных рунических надписей короткая, однострочная, другая – двухстрочная. Они выполнены в одной технике (слабо процарапаны по камню), одним и тем же вариантом древнетюркского рунического письма, характерным для руники Северо-Западной Монголии, одним и тем же исполнителем и, скорее всего, одномоментно. К сожалению, неглубоко процарапанные знаки плохо различимы и сохранились неполно. Поэтому часть из них не может быть идентифицирована, а некоторые определяются лишь гипотетически.

Однострочная надпись состоит из восьми знаков, начальный (крайний справа) несколько обособлен от остальных. Два конечных знака зафиксированы неполно, последний не идентифицируется.