Родовая культура восточных славян. Общая структура

Автор: Кутенков Павел Иванович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Научный поиск

Статья в выпуске: 1 (54), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается понятие и особенное содержание родовой культуры, а также общий состав (структура) родовых культур восточных славян XIX-XX вв. В основу понимания родовой культуры положены представления, основанные на результатах полевых исследований трех последних десятилетий и существующего пласта научных знаний. В исследовании принят культурологический подход, применяются методы - знаковый, описания, историко-сравнительный, анализа и очевидности. Работа написана на стыке культурологии и философии, этнографии и истории.

Восточные славяне, душа, знаковая система, народ, народная культура, общность, однодворцы, родовая культура, родокультурное образование, русские

Короткий адрес: https://sciup.org/140248034

IDR: 140248034 | УДК: 008

Текст научной статьи Родовая культура восточных славян. Общая структура

Кутенков П.И. Родовая культура восточных славян. Общая структура // Общество. Среда. Развитие. – 2020, ¹ 1. – С. 67–76.

Посвящается светлой памяти Егоркина Владимира Георгиевича, русского философа

Возросший ныне интерес к народной культуре предопределен переломными событиями конца XX столетия – разрушением СССР и последовавшими военными и политико-экономическими событиями в Европе и мире, обозначившими усиление позиций «региональных центров силы», устремленных в многополярный мир. В целом они обусловлены снижением европейскими народами самовоспроизводства, как естественной жизни вида человека. Снижение воспроизводства коренных народов в европейских государствах привело к утрате их титульного большинства; например, во Франции французов меньше 50% населения; в историческом измерении обстановка здесь продолжает стремительно меняться не в пользу коренного народа; в США народы белой расы стали составлять меньшинство населения. В наибольшей мере потеря возможностей самовоспроизводства народа касается восточных славян.

Восточные славяне ныне в условиях относительно сытной жизни, достаточной земельной обеспеченности и в отсутствии «горячей войны» поставлены на колею естественной смерти, вымирают1. Проблема возвращения русского народа на путь устойчивого развития, как мы полагаем, с возрождением утрачиваемых начал народной культуры, а также снижением человекопотребления, достигшего в XX столетии чрезмерного напряжения [6, с. 66–73]. По мнению А.И. Субетто, это является результатом действий внешних по- литических сил, ведущих скрытую войну [22, с. 318, 325]. Тысячелетиями народная культура, будучи духовной опорой жиз-нестроя, позволяла успешно переживать все тяжкие времена (голодоморы, чумные моры, войны), восстанавливать народные жизнетоки и устойчиво продолжать жизнь своего народа посредством расширенного воспроизводства в его новых поколениях, обеспечивая существование государства. Сегодня судьба европейских народов и восточных славян развернута в направлении исхода с ведущих позиций в своих государствах, а самих государств Запада – потерей господствующего положения на Земле, что предопределяется устойчивым снижением воспроизводства коренного населения [20].

Непосредственный интерес к изучению родовых культур порожден рядом мотивов:

-

а) общественно–государственный – обеспечение необходимости возрождения государствообразующего народа России, русского народа – опоры государственности; город, где сегодня сосредоточено большинство населения, не способен к устойчивому воспроизводству поколений, оно здесь носит вырождающийся и затухающий характер. Напротив, родовая культура в XIX–XX столетиях и ранее показала себя средоточием устойчивого, расширенного воспроизводства новых поколений;

-

б) обеспечение внутренней безопасности государства, столь важной в переходное историческое время слома старых и возрождения проверенных историческим временем государственных основ, обусловленных культурно-историческим созна-

Общество

нием народа и его судьбой. Разнообразие восточнославянских культур таково, что зачастую может вызывать ожесточенные споры по расово-народной принадлежности жителей тех или иных ее локальных родокультурных образований. Слабо разработанная база научных подходов по основам содержания и развития народной культуры, а также методов определения ее разнообразия, имеющей многоуровневую структуру, вызывает естественное рождение научных школ. Вместе с тем, она же способствует созданию противоборствующих общественных течений, нередко с идеями, не имеющими научного историко-культурного обоснования. Последние, усиливаемые националистическими идеями, разлагающе действуют на умонастроения широких слоев населения. Такое положение используется недругами России и восточных славян для разрушения их историко-культурного единства, разрушения государственной целостности. Истоки и специфическое содержание родовых культур, имеющих свою структуру, позволяют успешно объяснять широко бытующее разнообразие самобытных обрядов, обычаев, знаковости народной одежды, говоров и других характерных явлений культуры русского народа, не имевших до настоящего времени удовлетворительного истолкования, и таким образом снимать внутреннее напряжение культурного характера. Представление этой позиции завершим в конце статьи;

-

в) научный интерес – в последние десятилетия в научный оборот введен широкий пласт первичных самобытных материалов по родовым культурам [4; 5; 8–13; 15; 16; 21 и др.]. Они содержат выдающиеся открытия мирового уровня в духовной и материальной культурах, включая сверхсложные знаковые системы. Вот некото-

Общество. Среда. Развитие № 1’2020

рые примеры из потока великих открытий XXI столетия, глубоко раскрывающих облик родовых культур2.

В Сядемской крестьянской родовой культуре (КРК) быв. Тамбовской губернии одна крестьянка в течение жизни носила свыше 72 рубах, отличных друг от друга линейными знаками, образующими сверхдлинный знаковый ряд [8, с. 30–57; 5, с. 34– 62]. Запоны-передники, только иносветно-го печального времени баб и женщин, насчитывают в этой культуре свыше 30 разнознаковых единиц – длинный знаковый ряд. Понёвный календарь жизни бабы-рожаницы включает свыше 25 разнознаковых в русскую клетку глухих понёв с прошвой [8, с. 67–73; 4, с. 30–41]. Поясной убор лиц жен- ского пола культуры состоит из более чем двух десятков разнородных опоясок.

В Вяземской КРК Пензенской области яргический (не свастический) календарь жизни бабы-рожаницы включает свыше 20 различных в знаковом отношении трехполых распашных двухслойных узорных понёв [8, с. 62–65].

Понёвный календарь бабы-рожаницы Глухово-Иловской боярско-казацкой родовой культуры (БКРК) Алексеевского р-на Белгородской обл. состоит из более чем 18 клетчатых глухих трехполых понёв с прошвой, с широким узорным под-подольником [19, оп. 6; оп. 11]. В соседней Гредякинской БКРК Красногвардейского района этого края такой календарь сегодня насчитывает не менее 20 трехполых глухих понёв с прошвой, различных в знаковом отношении [19, оп. 11; 9, с. 195].

Знаковое богатство Роговатовского календаря жизни бабы-рожаницы Старооскольского района Белгородской области определяется более чем 17 самобытными трехполыми с прошвой понёвами [19, оп. 4]. Бабьи и женские рубахи, опояски, а также холщовые и покупные косынки – каждая из этих единичных вещей составляет в Рого-ватовской крестьянской родовой культуре знаковый ряд средней длины [19, оп. 4].

В Секиринской КРК Скопинского района Рязанской обл. перечень девичьих кушаков, бабьих и женских поясов (каждый со своим линейным и другим знаками) образует сверхдлинный ряд – около 100 единиц [12, с. 322–351]. Исключительно важны, прежде всего, с точки зрения знаковой письменности, бытующие в этой культуре 96 разнознаковых рубах одной крестьянки [12, с. 170–250]. Календарь жизни секиринских баб-рожаниц состоит из более чем 17 понев в русскую клетку [12, с. 267, 268]; занáвески/передники создают длинный знаковый ряд, насчитывая свыше трех десятков [12, с. 284, 319]; платки – свыше 40 единиц, сверхдлинный ряд; нашейно-нагрудные украшения – ряд из более чем десяти разнознознаковых вещей [12, с. 372–392].

В Ново-Еголдаевской КРК Рязанской области календарь жизни бабы-рожаницы включает более 17 клетчатых многополот-ных глухих клетчатых понёв [9, с. 256, 257].

Буды-Салтыковская крестьянская родовая культура быв. Тамбовской губернии сохранила редкий календарь жизни бабы-рожаницы, вобравший свыше 25 понёв двух видов: двухслойных браных яргиче-ских глухих и трехполых глухих в русскую клетку [15, с. 95–164].

Поражает огромное знаковое многообразие только печальных праздничных занáвесок-передников Чернавской КРК Рязанской области. Здесь их 128, каждая со своим линейным знаком. Они носятся бабами, женщинами и девицами в продолжении трех лет кручины [16, с. 211–246]. Пример этот выводит на запредельный уровень представление современного ученого о знаковости русской народной культуры. Следует подчеркнуть, что печальные занáвески, насыщенные древнейшими славяно-русскими знаками, прежде всего линейными, а также цвета, материала и качества ткани, – образуют несколько совокупностей взаимовложенных и вза-имосогласующих друг с другом знаковых подсистем из коротких, средних и длинных рядов. В Чернавской КРК существуют десятки различных занáвесок и другого характера, кроме печальных праздничных. Всего в культуре насчитывается свыше 150 различных передников. Самобытные знаковые ряды ЧКРК составляют: многополотные поневы в русскую клетку – длинный ряд; поясной убор – длинный ряд; платки – длинный ряд [16, с. 141–172].

Мощный, сверхдлинный знаковый ряд (свыше 40) образуют поневы бабьего календаря жизни Богодуховской однодворческой родовой культуры; это великорусы Сумской области Украины. Ныне это пограничье с Белгородской областью. Основу ключевой линейной знаковой системы составляют яргические (не свастические) знаки [11, с. 29–192].

В Белоруссии в Неглюбском строе, по описанию И.Ю. Смирновой, календарь жизни бабы-рожаницы насчитывал не менее десяти разнознаковых понев, – средний знаковый ряд [21, с. 90].

Примеры подобного рода можно и дальше перечислять, но и приведенных достаточно для понимания, что достоянием современной науки стали выдающие явления духовной, знаковой культуры восточных славян, обнаруженные именно в родовых культурах. Они образуют новый пласт источников по народной культуре – требующий осмысления многими науками.

Цель статьи – посредством выявления историко-культурных и знаковых особенностей (специфических черт) представить ключевые положения содержания родовой культуры и показать их сословно-историческое разнообразие, создающее низовую структуру в многоуровневой культуре восточных славян.

Что такое родовая культура?

О предпосылках изучения родокультурных образований

Научное представление о начальных родокультурных образованиях связано со становлением науки в России и отношении государства к народной культуре, ее мировоззрению. В государстве, не позднее середины XVII в., стало постепенно утверждаться пренебрежительное отношение к сути русской народной культуры. Оно ярко обозначилось во времена царя Алексея, породившие церковный раскол; в царствование Петра 1 произошло расчленение единой культуры народа на две части, – по признакам отношения к народной культуре. Это привело к уничтожению исконного исторического лица правящего сословия Руси, отделения его от родной культуры. Это целенаправленно сопровождалось заменой русского правящего сословия представителями западноевропейских и иных народов. Но постепенно Россия, преодолевая подобные отрицательные тенденции, подошла к необходимости научного изучения культуры славян, в том числе восточных. С XVIII столетия и ранее общественная мысль России рассматривала культуру восточных славян в русле общих воззрений историков, философов или с высот стихотворно-литературного, еще слабо связанных со строгими научными подходами. В дальнейшем возникла необходимость в системном изучении народной культуры государствообразующего народа России, ее общей структуры, показателей и признаков.

С середины XIX столетия в науке складывается начальное представление о многоуровневом строении народной культуры восточных славян, бытовании разновеликих родокультурных образований. Оно учитывалось в различной степени в языкознании, этнографии, археологии, искусствоведении (В.В. Стасов, А.С. Уваров, Ф.Е. Будде, А.А. Шахматов, Д.К. Зеленин и многие другие). С начала XX в. исследователи (Б.А. Куфтин, Н.И. Лебедева, М.Е. Шереметева, М.Д. Малинина, П.П. Стахов, Н.П. Гринкова, Е.Э. Бломквист и многие др.), изучая народную культуру по разноуровневым родокультурным образованиям, не решали вопроса общей структуры восточных славян и не осуществляли самостоятельных работ по определению первичного, низового родокультурного образования – родовой культуры – и ее общей структуры.

Развитие наук по истории и культуре восточных славян, особенно в раннее советское время, было жестко ограничено

Общество

Общество. Среда. Развитие № 1’2020

материалистическими воззрениями, научную мысль устремляли на развитие идей стирания различий между народами и культурами, разрабатывались и воплощались идеи «создания» единого советского народа и единой коммунистической культуры. Бог, вера, духовность, душа, грех считались несуществующими, вредными понятиями в деле построения коммунистической общности и культуры; против народной культуры и религии велась война на уничтожение. В таких условиях не было места глубокому изучению русской народной культуры и полевым сборам, а попытки работать в этом направлении жестко отвергались и даже пресекались. Многие полевые материалы по народной культуре, собранные в 1920-е годы, были уничтожены; не разрабатывались программы и не развивались теоретические исследования по культуре восточных славян и других народов.

Вследствие этого вопросы о содержании и составе первичных родокультурных образований восточных славян не находили удовлетворительного решения и в позднее советское время. Полагаем, в достаточно обобщенном виде обозначенные вопросы могут быть ныне решены с позиции культурологического подхода, на стыке гуманитарных и исторических наук, с учетом достигнутых результатов в советское время и новейшей современности. Появление нового понятия «родовая культура», содержание которой учитывает действительную роль и место духовности в мировоззрении и создании народной культуры, требует ее широкого представления.

Научный поиск первичного родокультурного образования

Существование низовых родокультурных образований показали работы Н.И. Лебедевой – выдающейся исследовательницы культуры восточных славян. Так, в 1920 г. Н.И. Лебедева в ходе изучения культуры жителей Верховий Десны и Оки выделила по особенностям материального мира 12 районов. Оставшись недовольна полнотой своей работы, она подчеркнула: «Намеченные районы дают лишь общие черты для характеристики изученной местности, которая может быть разделена на целый ряд подрайонов; но так как мною не все до одного села изучались, то такое деление на мелкие районы я не считаю возможным дать сейчас. Однако чувствуется потребность в более детальном делении, и само население дает свое быто- вое районирование...» [17, с. 89]. Распределение исследуемой местности по родокультурным признакам, указанным населением, позволило Лебедевой вычленить здесь уже 24 района [17, с. 89–92]. В ходе исследования народной культуры юга Рязанской земли, в частности Сапожковского уезда, она разделила его на два района, выделив во втором 12 первичных культурных образований [18, с. 107, 108].

Заметим, Н.И. Лебедева, выявляя разноуровневые культурные образования восточных славян, осмысливая их исторические особенности как археолог и как этнограф, не давала им строгих определений. Вместе с тем, она указывала на необходимость общего «расчленения территории на отдельные слои по этническим элементам», или «...то не менее сложны по своему составу белорусы и украинцы, игравшие ту или другую роль в истории изученной мной территории. Поэтому, сравнивая отдельные элементы, правильнее было бы говорить об отдельных группах белорусов, украинцев и великорусов (курсив мой – П.И.), чем о народности в целом. Но пока у нас сравнительного материала недостаточно, чтобы расчленить эти народности на отдельные группы» [17, с. 87]. Таким образом, ученая на основе полевых материалов подошла к идее существования разноуровневого строения народной культуры восточных славян.

Для обозначения разноуровневых родокультурных образований Лебедева применяет многословные или односложные понятия. Эти понятия широки и расплывчаты, как правило, они дают самое общее представление о земельно-пространственном размахе изучаемого родокультурного образования, что не всегда позволяет понять его уровень в общей структуре культуры восточных славян. Например: группы восточных славян, группы русских, группы белорусов, этническая группировка, культурные группы, народно-бытовые группы, группы селений, районы, народно-бытовые районы, подрайоны, мелкие районы, кусты, гнезда и т. д. Другие понятия – южновеликорусы, северновеликорусы, средневеликорусы – явно связаны с высокими уровнями бытования родокультурных образований.

Заметим, в ходе изучения восточных славян и славян по родокультурным образованиям в 1930-е и послевоенные годы (П.Г. Богатырев, Г.С. Маслова, С.А. Токарев и мн. др.) использовались понятия: этнографическая группа, локальная группа, этнолокальная группа, автономная этнолокальная группа, строй и другие. В большинстве этих понятий не очерчиваются границы определяемого, и, что более важно с позиции внутренней сути культуры, в них не определяются роль и значение веры в Бога, нет стержневого положения о мировоззрении определяемой общности. В советское время также разрабатывались понятия хозяйственнокультурного типа, подтипов, историко-этнографической области, подобласти, (Б.В. Андрианов, С.А. Арутюнов, М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров и др.), а также нации, народа, народности, племени, рода. С 1960-х по 1980-е годы внедрялись понятия этнической общности, этносов, субэтносов, метаэтносов (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, А.С. Мыльников, Я.В. Чеснов, Л.Н. Гумилев и др.), на основе которых изучались народы и культуры СССР и всего мира. Основными целями исследования народов и разноуровневых культурных общностей были поиск и определение путей превращения народов, народностей и племен СССР в единый народ, а народов Земли – в единое культурное образование. Академик Ю.Н. Бромлей писал: «...новые этносы не только возникают в наше время, но, очевидно, будут возникать и в обозримом будущем, пока все человечество не станет единой культурной общностью» [1, с. 6]. На первое место выдвигалась материальная культура. Такое видение грядущего культуры человечества теоретиками материалистических подходов не предполагало будущего народных культур и продолжение самобытных судеб народов. Оно не предполагало намерений, планов по изучению начальных родокультурных образований восточных славян, устремленных к воспроизводству самих себя и своей культуры, выстраивавших свое мировоззрение на понятиях Бога, народного духа, человеческой души, духовности, самобытности, оно было совершенно не созвучно господствующему материализму, оно ему противоречило. Развиваемая в советское время классификация общностей и культур в целом соответствовала идеям построения атеистического коммунистического общества; в таком содержании она удачно соединялась с марксистско-ленинским формационным подходом понимания истории и культуры, господствующим в науке и образовании СССР и стран социалистического лагеря.

В советское время, несмотря на определенные достижения этнографов по изучению народной культуры во второй половине XX в., так и не была разработана общая классификация родокультурных образований восточных славян. В целом же признавалось многоуровневое самосознание русского человека, идущее с древности. Человек мог себя одновременно отнести к нескольким общностям. Например, один и тот же человек мог считать себя казаком, русским, восточным славянином, славянином [1, с. 4; 23, с. 133]. В целом этим примером показывается родокультурное сознание русского славянина. В действительности все обстояло сложнее. Например, современный житель с. Вяземки Пензенской области имеет сложное самоосознавание своей родокультурной принадлежности. В районном поселке Земетчино он цуран, житель Вяземской родовой культуры, в г. Пензе он земетчинец – представитель своего района; в Самаре – пензенец; в Воло-годе – южновеликорус; в Москве – велико-рус/русский; в Ашхабаде – восточный славянин, в Турции – славянин; проявляется семь уровней осознания своей принадлежности к семи современным славянским родокультурным образованиям. Начальный уровень принадлежности задает другие уровни осознания своей включенности культуру.

В последние десятилетия научные исследования в этнографии и антропологии, философии и культурологии стали более свободными от идеологических пристрастий, появились классификации по структуре русского народа/великорусов (В.С. Бузин, С.Б. Егоров), по этнической, конфессиональной и этноконфесиональной общностям (С.П. Петренко и др.).

Попыток обобщения накопленного материала по низовым культурным образованиям, их структуризации, а также работ по иерархическому строению культуры восточных славян не осуществлялось или они нам неизвестны. Вместе с тем, наряду с вышеприведенными понятиями культурных образований восточных славян стали использовать понятие родовой культуры (И.И. Борисова, В.А. Живанович, Л.Н. Иванова, П.И. Кутенков и мн. др.).

В ходе современных исследований культуры восточных славян (В.С. Бузин, П.И. Кутенков, А.Б. Островский и др.) выявлена стержневая основа уклада жизни – вера в Бога, в существование души человека и жизни людей в загробном мире, в единстве бытия рода из живущих на земле и ушедших на тот свет родственников, что определяет основу народного мировоззрения. Духовное в народной культуре возвышается над материальным, оно подчиняет ее установкам, исходящим из основ миро-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 1’2020

воззрения. С таких позиций у восточных славян выстроена иерархическая структура народной культуры, с основанием из родовых культур.

Родовая культура

Результаты изучения родовой культуры позволяют охарактеризовать ее следующим образом. Родовая культура – исторически устойчивое общинное образование людей, связанных духовными и кровно родственными узами, проживающих в одном или нескольких обособленных селениях, владеющих единым наделом земли (угодьями – лесами, лугами, полями, озерами, реками), обеспечивающее расширенное воспроизводство новых поколений, духовной и материальной культуры на основе развивающейся самобытности. В сословной России это крестьянские, казацкие, боярско-казацкие, однодворческие, старообрядческие селения. Ее характеристикой служит преобладание народного, народно-православного3 мировоззрения, чаще всего в виде двоеверия или старообрядчества, избегание близкородственных браков при сохраняющемся кровно-родственном единстве, опоре на собственные силы в решении семейно-родовых, внутрихозяйственных и духовно-нравственных отношений. При этом носители культуры, осознавая свою самобытность и право самостоятельности в решении многих жизненных вопросов, одновременно с этим считают себя частью большого соборного народа, что служит основанием сознательного участия в решении общенародных и общегосударственных вопросов. В родовых культурах могут вычленяться своеобразные «гнезда», не выходящие по основным знаковым характеристикам за их рамки.

Гнезда родовых культур имеют различное историко-культурное происхождение. Например, разделение Сядемской родовой культуры на два гнезда, Красно-дубравское и Кирилловское, имело исторический характер [8]. К коренным жителям, казакам «с. Успенского-Кириллово тож», новым владельцем их земель в конце XVII в. были подселены крестьяне, а в начале XVIII столетия вторая волна переселенцев, прибывшая с тех же селений, что и первая, образовала новоселебные деревни Сядемку, Красную Дуброву. В течение столетий образовалось два гнезда Сядемской культуры: Кирилловское и Краснодубрав-ское [2, с. 27–42]. В ходе трехсот лет совместной жизни образовалась Сядемская родовая культура. О ее единстве можно су- дить по целому ряду ключевых родокультурных показателей, общих для обоих гнезд: говор, сряда, обряды, обычаи, изба и др. Каждое гнездо выделяется своими особенностям, а также сохраняющимся самоосознанием жителей гнезд себя ина-ковыми по отношению друг к дружке. Жители Кирилловского гнезда имели, кроме православных приходов, и старообрядческий, ставший в XIX веке единоверческим приходом.

Другой характер образования гнезд показывает Матчерская крестьянская родовая культура, имеющая Верхне-Мат-черское и Нижне-Матчерское гнезда (быв. Моршанский уезд Тамбовской губ.). Здесь развитие культуры с XVII века шло на единой сословной основе – крестьянской. Разрастание численности селений ядра культуры привело в XIX столетии к образованию двух гнезд, идентичных по своей культуре, но стремящихся к полной самостоятельности. Новое гнездо рождалось постепенно: выделение крестьянского сообщества, построение своей церкви, создание самостоятельного прихода, погоста4 (кладбища). Появление нового крестьянского сообщества, прихода с церковью и погостом – это первичные признаки разделения единой родовой культуры на гнезда, с намерением на последующий шаг – образование новой родовой культуры.

Ядерной характеристикой родовой культуры, определяющей ее как начальное родокультурное образование, является обладание устойчиво действующей способностью сохранять души-азмы [14] членов общины внутри своего духовно-родового пространства (внешнего и внутреннего). В народной культуре внешнее духовное воспринимается единством духовного мира живых, внутреннее духовное – в мир предков-родителей, все осознается членами общины действительным нераздельным духовным родом. Исходя из этого, родовая культура категорически воспрещает передавать души сородичей в другие начальные родокультурные образования. По умолчанию обычаем создаются своим родителям (душам) возможности повторных воплощений в земном роду. Запрет на передачу человека/души5 из своей родовой культуры в иную родовую культуру/духов-ное пространство, обнаруживается стержневым явлением жизнестроя русской исконной культуры, спецификой особенным, особенным. Явление удержания души в РК проявляется в свадебной обрядности, где существовал категорический запрет на сватовство из других родовых культур и одновременно развит обряд включения души в новую семью. Запрет на передачу душ в родовых культурах осуществлялся настолько строго, что при решении вопроса о судьбе девицы – быть ей вековой или отданной замуж в другую культуру – выбор рода-семьи всегда склоняется в пользу первого. Запрет на передачу душ в родовых культурах объяснялся, на внешнем уровне, обычно оппозициями: в крестьянских – они барские, а мы свободные, или мы земельные, а они безземельные; в однодворческих – она не наша; в старообрядческих – другой веры; в казацких, казацко-боярских – не ровня нам, они мужики и т.д. С внешних и внутренних взаимоотношений в родовой культуре обнаруживается важным требование ношения сряд единого строя; оно обязывало переделывать убор невесты (жены) под соответствующий строй сряд, если каким-либо образом девица все же выходила замуж в иную культуру с иным знаковым обликом сряд.

Выявленный нами порядок обращения с невидимой душой-азмой человека-родича свидетельствует о самодостаточности духовно-нравственной жизни родовой культуры. Духовное служит задающим началом материальному, смыслоопределяющим.

Самодостаточность родовой культуры охватывала многие стороны жизни общины. В царской России родовая культура имела право суда по обычному праву – волостные суды. В ней обязательно существовал слой повитух со своим советом, занимавшихся телом и душой беременных, рожениц, новорожденных. Важная роль принадлежала старухам-обрядницам, читалкам, в ведении которых вопросы проводов души (душ) на тот свет и похоронно-печальная обрядность. Обычно стару-хами-обрядницами управляли старицы из девок-чернавок, или вековых, или вдовых. Подчеркнем, обязательной принадлежностью родовой культуры выявляется престольный праздник во имя святого (святой) и храм с основным престолом идентичного названия.

Низовая самодостаточность проявлялась и проявляется в самобытных срядах, тканом уборе изб, говоре, обычаях и обрядовой культуре.

Родовым культурам присуще высокое творческое начало, порождаемое возможностью взаимодействия с космосом (Богом и предками) или, как трактует современная наука, – ноосферным разумом (В.И. Вернадский, В.П. Казначеев, П.И. Кутенков, А.И. Субетто и др.).

Самобытность родовой культуры создавала широкие условия состязательного поведения людей в повседневности, способствовала развитию творческих дарований ее членов. Высокие творческие возможности жителей родовых культур порождали их своеобразие. Разнообразие родовых культур обусловливалось первичной духовной самостоятельностью, являющейся опорой в принятии каких-либо решений местного уровня. Вместе с тем, духовная самостоятельность родовых культур ограничивалась рамками высших родокультурных образований. Например, посвящение в круг старух-обрядниц (читалок) осуществлялось не только статусными представителями своей культуры или коллективным мнением общины, но также старцами, старицами, чернавками, монахами и другими лицами иных родовых культур. Такое отношение к лицам духовных статусов иных низовых культур является одной из черт, показывающих родовую культуру частью родокультурного образования вышестоящего уровня. Общинно-родовой дух (духовность родовой культуры), будучи ее ключевой опорой, одновременно являлся частью духа культуры вышестоящего родокультурного образования, занимая в нем свое соответствующее место, включаясь в соборный дух русского народа. Духовные внутренние и духовные внешние отношения выявляются первичными к знако-образному и материальному. Сами родовые культуры обнаруживаются начальными, базовыми ячейками произрастания русского соборного духа и всей культуры. Образно выражаясь, любая из родовых культур восточных славян – это пчела роя и ячейка пчелиной соты: жизнь пчелы неотделима от роя, а ячейка от соты. Родовой дух, как и всю родовую культуру, можно сравнить и с пламенем полена из большого костра, где оно горит ярко, давая жар, но если его выдернуть из костра, то оно постепенно гаснет, превращаясь в обугленную колбешку.

Общая структура родовых культур

Полевые исследования, существующий пласт научной литературы показывают, что в селах и деревнях, станицах и хуторах проживали не только крестьяне, но и другие сословия русского народа, а сами крестьяне (XIX–XX вв.) имели различные родо-племенные и сословно-родовые истоки. Различие истоков обусловило особенность и своеобразие содержания духовной и материальной составляющих родовых культур. Эти особенности, названные спе-

Общество

цифичностью, осознаются жителями. Все это определило существование родовых культур нескольких видов.

Крестьянская родовая культура – селения жителей с исконными крестьянскими корнями. Мы ее считаем наиболее распространенным видом родовой культуры среди всех народностей восточных славян.

Заметное место в южнорусских, западных и других землях России занимали селения с потомками служилых людей, впоследствии переведенных в сословие крестьян четвертного права, а позднее известных под именем однодворцев [7, с. 56]. Служивое сословие было разносословным по происхождению; на службе государству они образовали условно единое сословие. Селения таких жителей образуют вид однодворческих родовых культур. Например, ныне знаменитая Богодуховская однодворческая родовая культура [11].

К разновидности однодворческой культуры относим жителей исторически составляющих служивое сословие из потомков «детей боярских» и «казаков» – это боярско-казацкая родовая культура. Например, Глухово-Иловская боярско-казацкая родовая культура Алексеевского р-на Белгородской области имеет Глуховское и Казацкое гнезда. С позиции характеристики четвертного права она может именоваться однодворческой, с позиции сословий и самоосознавания своих корней – боярско-казацкая.

Значительную часть населения Руси и России составляло казачье сословие. Исторически оно образовывало казацкие родовые культуры, со своим укладом, часто старообрядческим вероисповеданием, говором, обрядами и обычаями, а также с особенностями, свойственными каждому казачьему войску. Мы их именуем казацкие станичные родовые культуры. Кроме этого, существовали казацкие родовые культуры, не входящие в состав войск; основу их составляли казачьи семейства, оставшиеся в своих старых крепостях и селениях, после перемещения из них части казаков на иные рубежи родины. В последующем оставшихся перевели в разряд крестьян-однодворцев, они продолжали хранить свою самобытность и самосознание до нашего времени.

Во второй половине XVII в., после раскола, появились старообрядческие селения различных толков, образуя старообрядческие родовые культуры. Многие из них до середины XX в. сохраняли свою конфессиональную самобытность, другие и ныне продолжают ее воспроизводить, третьи – постепенно ее теряя, ныне растворяют себя в окружающем их мире. Специфичность культур старообрядчества заключена в их конфессиональности, что и выдвигается ее носителями на ключевое место, вопросы же народности в нем не теряются, они перемещаются на другие уровни сознания или бессознательного, оставаясь главными в воспроизводстве новых поколений. С позиции сословного подхода, старообрядцы имели смешанное происхождение, преобразовавшись в ряде случаев в крестьян; в городах состояли из купеческого и мещанского сословий. Ста-

Общество. Среда. Развитие № 1’2020

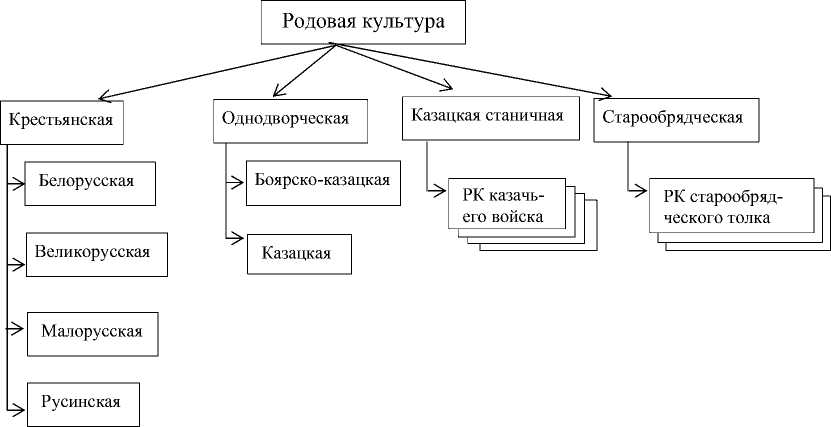

Рис. 1. Видовая структура родовых культур восточных славян. Низовой уровень.

рообрядцы восточных славян являются яркими представителями идей исконного, древнего родноверия с Единым Богом. Они были перенесены в православное христианство Руси, выдержали раскол и кровавые испытания временем и донесены до наших дней.

В целом общий состав родовых культур восточных славян включал несколько видов, отличающихся историко-культурными чертами (рис. 1).

Установленное многообразие родовых культур (рис. 1) существенным образом влияет на специфическое других уровней родокультурных образований восточных славян. Это создает условия для дальнейшего обоснования одной из выше заявленных позиций – о необходимости изучения родокультурных образований, – позволяющей снимать внутренние противоречия в государстве.

Казаки. Иногда можно услышать, что казаки – самостоятельный народ и к восточным славянам имеют опосредованное отношение. Казачьих объединений и казаков в исторически известных землях, краях Руси/России, так и существующих казачьих войск до 1920-х гг., много: Амурские, Астраханские, Воронежские, Донские, Забайкальские, Запорожские, Кубанские, Курские, Мещерские, Оренбургские, Пензенские, Рязанские, Семиречинские, Сибирские, Тамбовские, Терские, Уральские, Уссурийские и др., что указывает на их воинский сословный характер. Существующие историко-культурные подходы обнаруживают, что казаков следует считать сословным образованием восточных славян, издавна блюдущих начальные воинские и жизненные устои.

Поморы. С рубежа 1990-х годов в отношении Поморья, поморских народных культур Архангельской, Мурманской областей стали раздаваться голоса об их инородной, народно-культурной самостоятельности, отличной от восточных славян и собственно великорусов. Создавались сообщества, издавались статьи, выходили издания словарного содержания. Все бы ничего, но прослеживалось искусственное противопоставление поморов русскому народу, а также намерение на обособление от России, превозношение идей западничества. Поддерживалось это через сообщества на зарубежные средства. Разрушительную направленность такого подхода раскрыл В.Г. Егоркин, показав ее историко-культурную несостоятельность [3]. Выявленная низовая структура культуры восточных славян со всей очевидностью раскры- вает отсутствие каких-либо оснований для распространения несостоятельных в теоретическом отношении «поморских идей».

Родовые культуры: Вяземская и Белынь-Пустынская Пензенской губернии и Ся-демская Тамбовской губернии. Особенностью этих трех культур является отнесение их за яркую русскую самобытность – одежду и говоры, обряды и обычаи – к потомкам: а) обрусевшим финноуграм – мещере – или б) отатарившимся – тюркам-мишарям, в) древним потомкам русов. В историко-культурной действительности оказалось, что первая населена великору- сами, потомками племени, получившими научное определение – русская мещера, вторая и третья – потомками средневековых великорусов [10, с. 43–73]. После 170-летних исследований русская наука пришла к обоснованному заключению, что жители рассматриваемых родовых культур – это потомки средневековых русов, сохранивших свои изначальные устои. В отношении этих культур можно сказать, что сторонники нацизма и расового неравенства стремились показать восточных славян в виде народа расовой смешанности, тем самым обосновать право на их уничтожение как неисторических, неполноценных народов по расовому происхождению.

Выводы

В ходе исследований нами обнаружено существование родовой культуры – низового звена родокультурных образований восточных славян. Родовые культуры описаны, раскрыто их содержание, выявлены специфические черты, устанавливающие отношение какой-либо общности людей к данному виду культурного образования. Ядро родовой культуры составляет ее возможность развивать в своем пространстве душу человека длительное время, в продолжение жизни нескольких поколений. Пределы родовой культуры ограничены рамками ее возможностей по управлению духовной жизнью общин известной численности; она размещается на определенных земельных пространствах.

Разнообразие родовых культур определяется специфическими чертами исторических сословий России. Общая структура низового уровня включает: крестьянские, однодворческие, казацкие станичные, старообрядческие родокультурные образования, возможно вычленение других.

Родовые культуры обеспечивали до настоящего времени расширенное воспроизводство поколений восточных славян, пе-

Общество

редачу духовных, духовно-нравственных установок и всего жизненного строя народа, заполняя полноценными людьми учреждения, управляющие и защищающие государство. Со всей очевидностью встает вопрос о необходимости принятия госу- дарственных решений по возрождению родовых культур, обеспечивающих устойчивое воспроизводство государствообразующего народа, а стало быть, поддержанию на необходимом уровне культурной и государственной безопасности России.

Список литературы Родовая культура восточных славян. Общая структура

- Бромлей Ю.В. К типологизации этнических процессов // Проблемы типологии в этнографии. - М.: Наука, 1979. - С. 3-11.

- Дементьев В.Н. Исторический очерк Успенского края (15-19 в.) // Говор села Кириллова Земетчинского района Пензенской области. - Земетчино, 2019. - С. 20-42.

- Егоркин В.Г. Поморское движение как одно из направлений этнической реиденфикации на Русском Севере // Общество. Среда. Развитие. - 2000, № 4. - С. 185-191.

- Иванова Л.Н. Знаки и знаковые закономерности в понёвах Сядемской родовой культуры (по полевым материалам Пензенского государственного краеведческого музея) // Вестник знаковедения. - 2018, № 1. - С. 30-41.

- Иванова Л.Н. Знаковость рубахи Сядемской родовой культуры (по собраниям и полевым материалам Пензенского государственного краеведческого музея) // Вестник знаковедения. - 2019, № 1(2). - С. 34-60.

- Казначеев В.П. Проблемы человековедения / Научн. ред. А.И. Субетто. - М. - Новосибирск, 1997. - 350 с.

- Курская губерния. Итоги статистического обследования. - Курск, 1887.

- Кутенков П.И. Великорусская народная женская сряда (одежда). Сядемская и Вяземская крестьянские родовые культуры. Сер. 19 - начало 20-го в). - СПб.: Фак. филолог. и искус. С. Петербургского гос. универ., 2010. - 286 с.; 112 с. цв. снимков.

- Кутенков П.И. Закон русского духа в обрядах и срядах восточных славян. - СПб.: Смольный институт РАО, 2014. - 306 с.

- Кутенков П.И. Мещера - древнеславянское племя // Выша. - 2016, № 1(2). - С. 43-73.

- Кутенков П.И. Русская народная одежда Слобожанщины. Знаковая письменность поневы. - СПб.: Смольный институт РАО, 2019. - 232 с., 46 цв. снимков.

- Кутенков П.И. Обряды и одежда русского народа. Знаковая письменность. - М. - СПб.: Смольный институт РАО, 2017. - 463 с.

- Кутенков П.И. Пояс и поясной убор великорусов. - СПб.: Мир русского слова, 2013. - 80 с.; 39 с. цв. вкл.

- Кутенков П.И. Природа знака. Единство в развитии взглядов // Общество. Среда. Развитие. - 2017, № 1. - С. 74-79.

- Кутенков П.И. Священные знаки в обрядах и срядах великорусов. - СПб.: Петрополис, 2014. - 212 с.

- Кутенков П.И. Южнорусская народная одежда. Чернавская крестьянская родовая культура. Сер. 19-20 в. - СПб., 2011. - 288 с.; 208 с. цв. снимков.

- Лебедева Н.И. Народный быт в верховьях Десны и Оки // Н.И. Лебедева. Научные труды. Т. 1. - Рязань, 1996. - С. 31-92.

- Лебедева Н.И. Материалы по народному костюму Рязанской губернии // Н.И. Лебедева. Научные труды. Т. 1. - Рязань, 1996. - С. 104-120.

- РМН. Оп. 4; 6; 11.

- Патрушев Н.П. Видеть цель. Безопасность России // Российская газета. - 2019, № 254 (8012), 12 ноября.

- Смирнова И.Ю. Понева-плахта в традиционном костюме гомельско-брянского пограничья (Неглюбский строй) // Единство и разнообразие славянского народного костюма. Сборник статей. - Смоленск, 2010. - С. 89-96.

- Субетто А.И. Человековедческие основания российского образования и императива его гуманизаци, или Неклассическое человековедение // Казначеев В.П. Проблемы человековедения. Научн. ред. А.И. Субетто. - М.- Новосибирск, 1997. - С. 300-350 с.

- Трубачев О.Н. В поисках единства. - М.: Наука, 1992. - 186 с.