Роговая антропоморфная фигурка из северных предгорий Кузнецкого Алатау

Автор: Бобров В.В., Герман П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дана характеристика уникальной случайной находки из предгорий Кузнецкого Алатау, хранящейся в Историческом музее пгт. Тисуль Кемеровской обл. Иконографический и стилистический анализ антропоморфной фигурки из рога позволил предположить ее принадлежность к мелкой пластике носителей окуневской культуры, обитавших на просторах среднего Енисея в первой половине II тыс. до н.э. На общем археологическом фоне северных предгорий Кузнецкого Алатау не исключена возможность проникновения в эти районы групп окуневского населения. Отмечены изобразительные элементы и приемы, не свойственные археологическим культурам Сибири.

Антропоморфное изображение, иконография, эпоха бронзы, окуневская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145707

IDR: 145145707 | УДК: 903.083 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.058-063

Текст научной статьи Роговая антропоморфная фигурка из северных предгорий Кузнецкого Алатау

В Историческом музее пгт. Тисуль хранится уникальное изделие, обнаруженное случайно в р. Дудет*. Его нашел во время рыбалки тисульчанин Н.Н. Тарасов. Изделие находилось в воде приблизительно в 10 м от берега. Местность, где оно было найдено, своеобразная с физико-географической точки зрения. На территории Тисульского р-на в горах Кузнецкого Алатау расположено самое крупное и живописное озеро Кузнецко-Салаирской горной области – Большой Берчикуль. Его южный и западный берега характеризуются горно-таежным рельефом, северный – незначительными возвышенностями, чередующимися с цокольными террасами, которые покрыты смешанным лесом и березовыми колками. Восточный берег низкий, равнинного характера, постепенно переходящий в пойму р. Дудет. Русло реки близко подходит к озеру. На этом своеобразном перешейке расположен небольшой поселок Городок. В данном месте на реке возведена дамба, которая позволила поднять уровень воды в оз. Большой Берчикуль.

На берегах озера одним из авторов статьи с 1973 по 1978 г. и в 1984 г. проведены археологические разведки и стационарные раскопки памятников. Большая их часть расположена на западном и северном берегах. Установлено, что временные стоянки древних людей относятся к мезолиту, неолиту, эпохе ранней бронзы. Незначительные комплексы можно датировать ранним Средневековьем. Ранний железный век (тагар-ская культура) представлен курганным захоронением [Бобров, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1986, 1997]. Небезынтересно то, что в 1984 г. в результате разведочных работ в районе пос. Городок В.В. Бобров открыл две стоянки эпохи поздней бронзы, оставленные населением, происхождение которого связано с территорией среднего Енисея. Сравнительно недавно были продолжены полевые работы на западном берегу озера, где открыты еще два археологических памятни-

ка, содержащие материалы бронзового века [Герман, Савельева, 2010; Марочкин и др., 2011].

Таким образом, представление об исторических этапах освоения берегов оз. Большой Берчикуль древними и средневековыми народами было в основном сформировано. Хотя, несомненно, остались «белые пятна». Как вписывается в эту историко-хронологическую картину случайная находка с р. Дудет? Ответ на вопрос дать сложно, т.к. изделие обнаружено вне археологического контекста. Это ограничивает исследование иконографическим, стилистическим анализом и методом аналогий. Вряд ли уместно использовать в данной ситуации сравнительно-типологический метод.

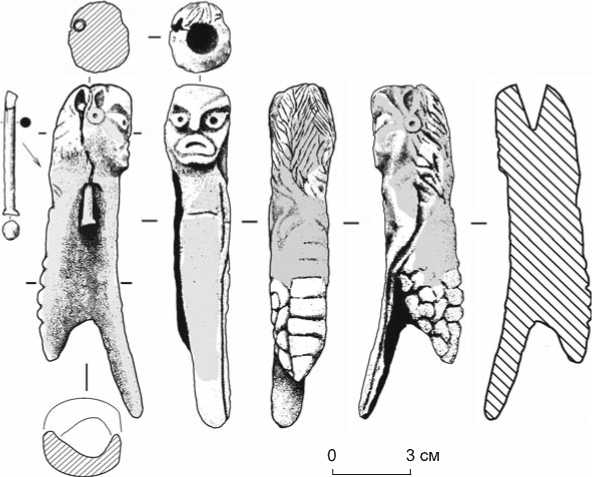

Дудетская находка (рис. 1, 2) представляет собой антропоморфную фигурку, вырезанную из крупного рогового отростка, конец которого обрезан. Соответственно, форма изделия повторяет форму отростка. Высота фигурки 120 мм. Следует учесть, что нижняя ее часть сломана еще в древности. Кроме того, на некоторых местах имеются повреждения в виде отслоившейся надкостницы. В верхней части фигурки сечение близко к круглому (23 × 27 мм), а в средней и нижней – овальное (27 × 18 и 35 × 16 мм).

Изделие условно можно разделить на четыре плоскости. На верхнем конце узкой дугообразной стороны вырезано рельефное изображение головы человека (высота 31 мм, ширина 23 мм). Теменная часть уплощена, причем преднамеренно, т.к. сверху сделано углубление конической формы (диаметр по краю 11 мм, глубина 16 мм). Несмотря на это уплощение, абрис лица ближе к овалу. Но нельзя не обратить внимание на выступающие, хотя и немного, скулы. Лицо человека передано в технике контррельефа. Лоб, нос и рот находятся в одной

Рис. 1. Антропоморфная фигурка из рога с р. Дудет (Тисульский р-н Кемеровской обл.).

Рис. 2. Прорисовка антропоморфной фигурки (серым цветом выделены места повреждений).

плоскости. Большие миндалевидные глаза с крупными круглыми зрачками в виде ямок – наиболее выразительный элемент лица антропоморфного существа. Их рельефная форма передана подрезкой по контуру, но так, чтобы одновременно обозначить прямой короткий нос, а также брови, одна из которых немного приподнята и изогнута под углом, а другая волнообразная и дополнительно подчеркнута слегка углубленной линией на лбу.

Прорезанной линией, которая образует полулунную фигуру, выделен рот с достаточно массивными, непропорциональными размерам головы губами. Эта линия одновременно подчеркивает слегка выступающие скулы. Уголки рта опущены вниз, что вместе с выражением глаз придает антропоморфному существу свирепый вид. Линия нижней губы подчеркивает челюсть с прямым широким подбородком. Но в большей степени эта часть лица трактована рельефным переходом к шее и туловищу. Именно в данной изобразительной манере передана «ямка» на подбородке.

На обеих широких пло ско стях посередине на уровне глаз очень тонкой резной линией обозначен круг с ямкой в центре (напоминает циркульный орнамент), а сверху него вертикально расположена рельефная эллипсовидная фигура. Скорее всего, так переданы уши. От них и затылка до уровня лопаток нанесены тонкие волнистые и прямые линии, направленные к центральной оси. В какой-то степени они напоминают слабое плетение волос в косу или зачес назад к середине головы. При этом «прядь» справа направлена вниз.

С правой стороны фигурки, на отно сительно хорошо сохранившейся плоскости, подрезкой обозначена рука, которая немного согнута в локте так, чтобы кисть находилась в районе живота (к сожалению, пло ско сть ниже лица повреждена). На спине фигурки ниже прически расположен вертикальный ряд прямоугольников. На боковых плоскостях, слева и справа от этого ряда, вырезаны округлые и аморфные фигуры, сочетание которых напоминает изображение чешуи. Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН д-р ист. наук А.И. Соловьёв высказал интересное предположение, что таким образом передана змеиная шкура. Возможно, на антропоморфной фигурке была изображена своеобразная накидка.

Правая сторона изделия имеет наиболее значительное повреждение. На участке до изображения головы плотный роговой слой отсутствует, частично выбран и губчатый, особенно в верхней части. В этом углублении вдоль фигурки просверлен сквозной канал диаметром 5 мм, который выходит за правым ухом. В канале находилась деревянная палочка длиной 44 мм, диаметром 4 мм. Один ее конец имеет «шляпку», но она естественного происхождения. Подобная форма образуется при отрыве веточки от основного стержня. К сожалению, мы можем только выстраивать различные версии о назначении палочки и о том, какой у нее был вид над головой антропоморфной фигурки. Аутентичность палочки подтверждается тем, что она минерализованная (т.е. мореная) в результате длительного нахождения в воде.

Рассматривая дудетскую антропоморфную фигурку в целом, можно сделать вывод об ее исключительности, т.к. пока аналогичных изделий ни в древней, ни в средневековой мелкой пластике или монументальной скульптуре неизвестно. Особенно обратим внимание на изобразительную передачу состояния антропоморфного существа. Приподнятая и изогнутая под углом бровь, широко раскрытые глаза, опущенные уголки рта – все это невозможно трактовать иначе, как выражение свирепости, уст- рашения, ярости. Из всех известных в настоящее время образцов антропоморфной скульптуры на территории Евразии со стояние ярости, по мнению Л.Н. Ермоленко, передано на некоторых каменных изваяниях раннего Средневековья в казахстанских степях [2005]. Но свойственные им изобразительные приемы отличаются от представленных на ду-детской фигурке.

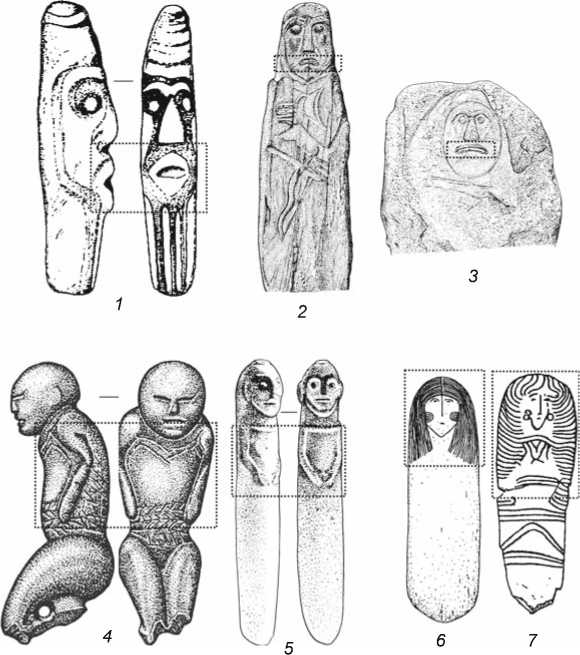

Независимо от своего размера антропоморфная скульптура неолита и эпохи ранней бронзы статична и относительно условна, за единичными исключениями [Чаиркина, 2005, рис. 67, 3; 68; 2014; Окладников, 1950, рис. 122; Археологические памятники…, 2000, рис. 60; Горюнова, Смотрова, 1981; Дроздов, 1974; Студзицкая, 1970; 1981]. Следует отметить, что таких находок на территории азиатской части России очень мало. Основными районами их локализации являются Зауралье и Прибайкалье [Морозов, 2010]. Значительно больше антропоморфной мелкой пластики представлено в культурах сейминско-тур-бинской эпохи. Но изменилась география центров. Наибольшее количество образцов этого искусства приходится на лесостепное Приобье (самусьская и елунинская культуры) и средний Енисей (окуневская культура). В ареале окуневской археологической культуры наряду с антропоморфной мелкой пластикой широкое распространение получила монументальная скульптура. Необходимо подчеркнуть, что стилистически мелкие антропоморфные изображения самусьской и окуневской культур разительно отличаются друг от друга, как и от изобразительных материалов урало-казахстанских степей, степного Алтая, Монголии [Матющенко, 1973, рис. 23, 66; Есин, 2009; Максименков, 1980; Кирюшин, 2002, рис. 131, 1, 2; Кирюшин, Грушин, 2007; Зданович, Мошинская, 1973; Зданович, Плешаков, 1981; Ковалев, 2012]. Находок из «степного» ареала немного, включая монументальную скульптуру на территории Монголии. Эти антропоморфные изображения чаще выражают философско-созерцательное состояние. О.П. Ченченкова провела исследование каменной скульптуры лесостепной Азии эпохи палеометалла [1996, 2004]. Один из ее выводов сводится к стилистическому единству скульптурных изображений, по крайней мере, западно-сибирского ареала [Ченченко-ва, 1996]. Однако в самусьской и окуневской мелкой пластике известны единичные экземпляры, которые «выбиваются» из изобразительной традиции. В качестве примера приведем каменную фигурку с поселения Самусь IV, найденную Е.А. Васильевым [2007, рис. 7] (рис. 3, 4). Завершая обзор антропоморфной мелкой пластики эпохи бронзы на территории азиатской части России, отметим, что «недоброе» состояние персонажа отражает только одна каменная скульптурка (с поселения Самусь IV). Его передают соединенные на переносице брови, расширенные зрачки круглых глаз, открытый рот с отвисшей нижней губой [Косарев, 1981, рис. 37, 7] (рис. 3, 1).

В поздний период бронзового века на территории Северной и Центральной Азии традиция антропоморфных изображений в мелкой пластике прервалась. Очень схематичные, отдаленно напоминающие фигуру человека керамические изделия появились в переходное к эпохе железа время, и все они отно сятся к позднеирменской культуре [Молодин и др., 2003]. В раннем железном веке образ человека воплощали преимущественно в металле, и связано это было с культурами таежной зоны Западной Сибири. Следует подчеркнуть, что здесь данная традиция сохранялась и в более позднее время, причем иногда в таком материале, как дерево и ко сть [Молодин, 1992; Федорова, 2011]. В степном поясе Евразии в эпоху железа антропоморфизм нашел выражение в оленных камнях [Савинов, 1994, с. 84–93; Членова, 2004], а в раннем Средневековье – в монументальной скульптуре [Ермоленко, 2004]. Нет необходимости рассматривать изображения человека в других видах древнего искусства. Наиболее широко этот образ представлен на петроглифах и писаницах Евразии, не говоря о других континентах. Особый стилистический колорит имеет антропоморфная мелкая пластика древних земледельческих культур Передней и Средней Азии.

Сравнительный анализ целесообразно провести с материалами Северной и Центральной Азии. Пока установлено, что передача изобразительными средствами «недоброго» состояния образа нетипично для первобытного искусства, но по этому признаку дудетская фигурка обнаруживает близость с одной скульптуркой самусьской культуры (рис. 3, 1 ). В иконографическом аспекте идентичные форму рта и прием его изображения демонстрируют некоторые каменные изваяния чемурчекской культуры второй половины III – первой трети II тыс. до н.э. в Восточной Монголии (Хух-Удзуурийн-Дугуй I, Ягшийн-Ходоо-3) и Синьцзяне (Супте) [Ковалев, 2012, с. 106, 116, 124] (рис. 3, 2, 3 ). В творчестве носителей этой культуры можно отметить также изображение рук в положении, как у дудетской фигурки, но только в единичном случае – на каменном «жезле», найденном в уезде Хуту-би пров. Синьцзян [Там же, с. 135] (рис. 3, 5 ). Такое же положение рук зафиксировано на каменном изваянии из средневекового святилища Жинишке в Цент-

Рис. 3. Антропоморфные изображения, демонстрирующие некоторые изобразительные приемы, представленные на фигурке с р. Дудет.

1 , 4 – Самусь IV [Косарев, 1981; Васильев, 2007]; 2 , 3 , 5 – памятники чемурчекской культуры [Ковалев, 2012]; 6 – Верх-Аскиз; 7 – Черновая VIII [Gass, 2011].

ральном Казахстане [Ермоленко, Курманкулов, 2002, рис. 7, 2 ]. Оно не типично для средневекового монументального искусства азиатских степей. На окуневских антропоморфных изваяниях руки не показаны [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, с. 108–227; Вадец-кая, 1980]. Исключение составляет статуя из улуса Чарков, на которой рука изображена в манере, типичной для чемурчекской скульптуры [Леонтьев, Капель-ко, Есин, 2006, с. 116, № 27]. Наконец, абсолютное совпадение по этому признаку с дудетской фигуркой демонстрирует статуэтка с поселения Самусь IV [Васильев, 2007, рис. 7] (рис. 3, 4 ).

Манера изображения уха на рассматриваемом изделии достаточно оригинальная. Оно состоит из двух элементов: круга с «точкой» в центре и эллипсовидной фигуры. В отдельности эти элементы очень широко представлены в окуневском изобразительном творчестве, в частности на монументальной скульптуре и пло скостных изображениях личин. Не исключено, что иконография уха на дудетской фигурке связана с окуневской традицией. Уверенность в этом придает отсутствие подобных элементов в искусстве других археологических культур Сибири и Цент- ральной Азии. Изображение волос, а конкретнее прически, тонкими резными линиями также свойственно окуневской изобразительной традиции [Gass, 2011, Taf. 50, 3, 5; 158, 3–5, 8–10] (рис. 3, 6, 7). Наконец, если версия об изображении змеиной шкуры верна, то образ змея в пределах лесостепной и степной зоны Азии также представлен преимущественно в искусстве окуневской культуры [Савинов, 2007]. Об этом образе в изобразительном творчестве сейминско-турбинской эпохи и его семантическом содержании достаточно подробно изложено в исследовании И.В. Ковтуна [2013, с. 75–127].

Проведенный иконографический и стилистический анализ (возможно, неполный) позволяет предположить, что найденная в предгорьях Кузнецкого Алатау роговая антропоморфная фигурка относится к одной из культур сейминско-турбинской эпохи (конец III – начало II тыс. до н.э.). Предпочтительнее связывать ее с окуневской изобразительной традицией, несмотря на яркое своеобразие произведения. Косвенно этот вывод подтверждают окуневские материалы с поселения на берегу Тамбарского водохранилища, расположенного в 10 км от местонахождения фигурки. Вместе с тем следует иметь в виду, что Ачинско-Мариинская лесостепь, включая северные предгорья Кузнецкого Алатау, являлась зоной контакта самусь-ской и окуневской культур.

Список литературы Роговая антропоморфная фигурка из северных предгорий Кузнецкого Алатау

- Археологические памятники Тогучинского района Новосибирской области / В.И. Молодин, В.В. Бобров, Т.А. Журба, С.В. Колонцов, В.М. Кравцов, Ю.В. Кравцов, В.И. Соболев. - Новосибирск: Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культур. наследия Новосиб. обл., 2000. - 101 с. - (Материалы «Свода памятников истории и культуры народов России»; вып. 5)

- Бобров В.В. Археологические исследования на северо-востоке Кузбасса // АО 1974 года. - М.: Наука, 1975. -С. 191-192.

- Бобров В.В. Археологические исследования в Кемеровской области // АО 1975 года. - М.: Наука, 1976. -С. 218-219.

- Бобров В.В. Исследования Берчикульского отряда Кузбасской экспедиции // АО 1976 года. - М.: Наука, 1977. -С. 190-191.

- Бобров В.В. Раскопки поселений на оз. Большой Берчикуль и на р. Томи // АО 1977 года. - М.: Наука, 1978. -С. 209.