Роговая индустрия верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

Автор: Солдатова Т.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предметом настоящей работы является исследование объектов рога из коллекции под открытым небом Sungir (верхний палеолит). Материалы сайта изучались в течение многих лет, но обширный спектр объектов рога никогда не рассматривался полностью. В рамках этой работы был проведен общий анализ обнаружений рогов из Сунгира, включая технические и типологические характеристики (два отброшенных рога из погребений, не включенных), пространственный и стратиграфический анализ. В общем, можно утверждать, что рога использовались во время проживания человека на археологическом объекте. Тем не менее, весь цикл рабочих рогов (включая их приведение на участок и резку) не выполнялся непосредственно на исследуемой территории участка.

Ранняя пора верхнего палеолита, стоянка сунгирь, роговая индустрия, технико-типологический анализ, планиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328610

IDR: 14328610

Текст научной статьи Роговая индустрия верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

Г.А. Хлопачёв и Е.Ю. Гиря, исследовавшие поделочные свойства рога северного оленя и бивня мамонта, сделали вывод, что механические качества названных видов сырья различаются в зависимости от температурно-влажных характе- ристик, а именно: «1) естественно-влажный («свежий») и замороженный (ниже –25ºС) бивень или рог – относительно твердый и хрупкий материал; 2) естественно-влажный бивень или рог при положительных температурах – относительно мягкий и пластичный материал; 3) «сухой» бивень или рог – относительно твердый и вязкий материал» (Хлопачёв, Гиря, 2010. С. 19).

Тафономическая характеристика. По личным наблюдениям автора настоящей работы можно сказать, что сохранность роговых находок со стоянки Сун-гирь неоднородна, большинство из них имеют повреждения различного характера (следы атмосферного воздействия, биогенной и биохимической коррозии и т. п.), что снижает уровень информативности материала. Погрызов животных на поверхности находок практически не зафиксировано.

У ряда роговых предметов, не зависимо от их местоположения в культурном слое стоянки, наблюдается плохая сохранность компакты – она отслаивается и крошится при контакте с предметом. В целом же сохранность материалов удовлетворительная.

Технико-типологический анализ. Сравнительно высокий процент предметов из рога (28 экз. или 16% от всех изделий из твердых видов органического сырья) отличает Сунгирь от других хронологически близких стоянок, в том числе стрелецких и ориньякских памятников Русской равнины, где обработанный рог встречается в минимальном количестве, либо не встречается вовсе (Палеолит…, 1982).

Основным приемом обработки рога на памятнике была ударная техника (рубка), следы которой прослеживаются на 75% предметов (цв. илл. VI; VII; Солдатова , 2011). В трех случаях (B-15304/13698, B-15305/4649, B-35317/5089) по стволу рога (или по отростку) наносилась серия ударов, после чего рог обламывали, о чем свидетельствуют выломы на противоположной от следов рубки стороне. На остальных находках прослеживаются следы кругового надрубания.

Как правило, встречаются рога с обрубленными надглазничным и ледяным отростками. Практически все изделия выполнены на стволе рога, но отделенные отростки в коллекции стоянки единичны. Лопаточные части рога отсутствуют.

Несмотря на плохую сохранность компакты ряда предметов, на них очень четко прослеживаются следы от ударов, оставленные при попытке отрубания части рога. Подобные глубокие следы свидетельствуют в пользу относительной архаичности роговой индустрии (см. напр.: Семёнов , 1968).

Другим регулярно используемым приемом при оформлении рабочей части орудий является нанесение длинных продольных сколов (цв. илл. VIII, 4 ) ( Солдатова , 2011). Этот прием зафиксирован в восьми случаях (B-15304/13811, B-54789/182, B-8620/4613, B-15304/13817, B-8620/6715, B-8620/4612, B-8620/7047, B-35317/5089). У четырех экземпляров (B-54789/182, B-8620/4613, B-15304/13817, B-8620/6715) скол впоследствии подработан скоблением (?) (цв. илл. VIII, 4 ). В одном случае (B-35317/5089) о характере последующей обработки невозможно судить из-за заполированности краев скола вследствие эксплуатации (?) орудия. На остальных предметах продольный скол дополнительно не обрабатывался.

Изредка применялось резание/пиление для поперечного членения небольших фрагментов рога (например, B-8620/6820 – цв. илл. VIII, 3 ).

У двух роговых предметов (B-54789/177, B-8620/4605) один или оба конца ствола обломаны без какой-либо видимой подготовки.

При вторичной обработке выполнялось скобление, реже – резание/пиление.

Из рогового сырья были изготовлены заготовки (10 экз.) и орудия (13 экз.), пять экземпляров представляют собой отходы производства ( Солдатова , 2011).

К заготовкам «жезлов-выпрямителей» отнесены два экземпляра (B-54789/187, B-16749/3041). Один из них представляет собой фрагмент ствола рога оленя с розеткой и надглазничным (?) отростком. Второй – отросток рога оленя с фрагментом ствола. Оба они имеют Т-образную форму и несут следы отделения от основной части рога. Отверстия отсутствуют. В коллекции памятника имеются законченные «жезлы-выпрямители», аналогичные описанным заготовкам (цв. илл. IX).

Пять заготовок представляют собой фрагменты ствола рога с отрубленными отростками и лопаточной частью, с отдельными следами обработки в виде прорезанных линий, зарубок и т. п. (B-54789/181, B-15304/13697, B-15304/13698, B-15304/13811, B-15305/4649; цв. илл. VI, 2, 3 ).

Два предмета являются целыми рогами северного оленя (B-15304/13819, B-15304/13821), на которых прослежены единичные следы обработки в виде небольших зарубок и прорезанных линий. К указанной категории эти предметы отнесены по формальным признакам. Поскольку рога обнаружены в верхнем погребении могилы 2, а аналогичных находок на раскопанной площади стоянки не зафиксировано, вполне вероятно, что они служили для каких-либо ритуальных целей или имели символическое значение.

Последняя заготовка является продольным сколом со ствола рога (B-15305/3570). Проксимальный конец обломан. На вентральной стороне дистального конца фиксируется продольный пропил, здесь же на левой боковой грани – несколько зарубок.

Орудийный набор представлен мотыгообразными и долотовидными изделиями, «жезлами-выпрямителями», наконечником (?), а также «молотком». Необходимо подчеркнуть, что названия изделий в основном носят описательный характер, то есть выделенные категории являются технико-морфологическими группами. Проведение трасологического анализа и выделение на его основе функциональных категорий позволили бы четче охарактеризовать хозяйственную деятельность обитателей стоянки Сунгирь.

Мотыгообразные орудия составляют группу из семи экземпляров (B-54789/182, B-8620/4613, B-8620/5622, B-15304/13817, B-15305/3568, B-16749/1632, B-8620/6715; цв. илл. VIII, 4 ). Для изготовления основной части орудий использовался ствол рога. В трех случаях рабочий конец образован путем продольного скола, края которого впоследствии были подработаны. Одна поделка выполнена на продольном сколе со ствола рога. Рукоять, как отдельный конструктивный элемент, не прослеживается ни на одном экземпляре. Лезвийная часть всех изделий этой категории имеет овальную форму и уплощена. Рабочая поверхность ряда экземпляров заполирована, что свидетельствует об их использовании.

Долотовидные орудия представлены двумя экземплярами (B-8620/4612, B-8620/7047; цв. илл. VIII, 1). Одно из них по форме напоминает мотыгооб- разное орудие, однако его рабочий конец частично обломан и притуплен, а на проксимальном конце видны следы забитости и негатив скола. Другое орудие сделано из полого рога. Рабочий конец образован продольным сколом, на две трети длины обнажающим полость; края скола сглажены. На дистальном конце прослеживаются следы от использования в виде замятости и небольших негативов сколов.

«Жезлов-выпрямителей» найдено два (B-33898/9406, B-33898/9407 – цв. илл. IX, 2 ). Один из них выполнен на стволе рога с фрагментом розетки и надглазничного отростка, другой – на отростке рога с фрагментом ствола. На боковых гранях «рукояточной» части одного из жезлов фиксируется орнамент в виде небольших прорезанных черточек.

Отверстия на всех предметах рассматриваемой категории округлые, расположены в расширенной проксимальной части, их внутренняя поверхность сильно сглажена в результате употребления изделий.

Один экземпляр представляет собой орудие охоты – наконечник из фрагмента отростка (?) рога оленя (B-8620/4605 – цв. илл. VIII, 2 ). Предмет округлый в сечении, с заостренным проксимальным концом. На всей поверхности местами фиксируются следы обработки (строгания) в виде длинных продольных параллельных линий. Кроме того, на медиальную часть нанесен ряд поперечных нарезок, не связанных с изготовлением изделия (орнамент?).

Один предмет из рога оленя по следам забитости на розетке и общей морфологии изделия предварительно определен как «молоток» (B-35317/5089 – цв. илл. VII; Бадер , 1978). Ствол рога обломан с предварительным круговым надрубом – фиксируются следы от ударов, рядом располагается группа зарубок. Ледяной отросток сломан наискось (на боковой поверхности фиксируются следы от ударов), обработан скоблением (?) и заглажен. На розетке прослеживаются следы забитости.

Отходы производства составляют группу из пяти экземпляров. К ним отнесены две розетки рогов оленей и три предмета со следами обработки.

Проксимальный конец одной розетки (B-54789/177) намеренно обломан, немного наискось, с небольшими заломами. На вентральной стороне, ближе к проксимальному концу, расположено несколько зарубок. Вторая розетка (B-15304/13809) представляет собой фрагмент ствола рога с частью ледяного отростка и отрубленным надглазничным отростком.

Два фрагмента ствола рога оленя без розетки и отростков (B-54789/179, B-35317/4891) имеют следы ударной обработки и резания/пиления (цв. илл. VI, 1 ).

Еще один предмет является фрагментом отростка (?) рога оленя со следами поперечного деления (B-8620/6820 – цв. илл. VIII, 3 ). Пропил был осуществлен на половину окружности отростка, поэтому слом получился с выломом. Возможно, это заготовка наконечника, аналогичного вышеописанному (B-8620/4605), однако следов дальнейшей обработки на изделии не зафиксировано.

Отсутствие значительного количества ярко выраженных отходов роговой индустрии (по сравнению с количеством готовых изделий и заготовок) в коллекции памятника позволяет сделать вывод об экономном использовании сырья. Предположительно, часть заготовок приносили на стоянку в готовом виде. Вероятно, люди при отборе сырья заранее определяли, какие части рога им

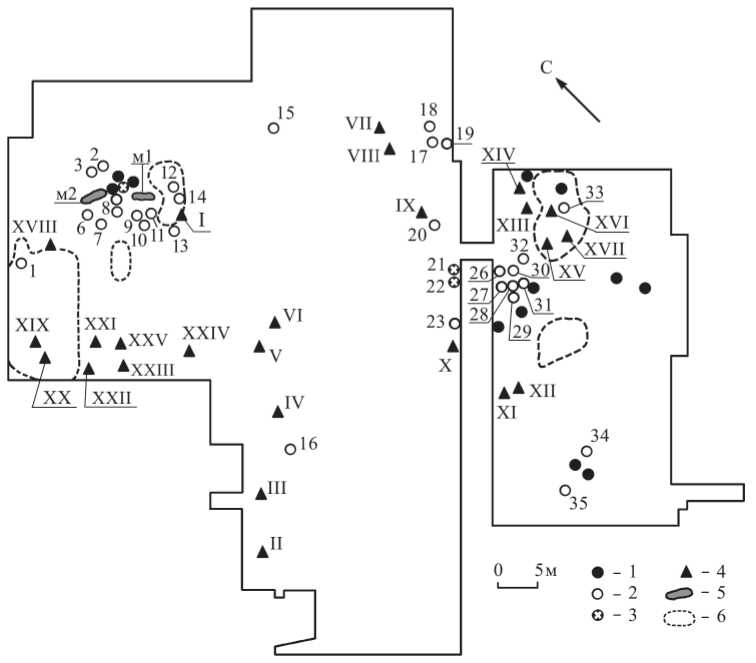

Рис. 1. Стоянка Сунгирь. Пространственное распределение находок из рога

1 – находка из рогового сырья; 2 – очажная яма; 3 – ритуальная яма; 4 – кострище; 5 – могила; 6 – скопление костей потребуются, отделяя и оставляя на месте ненужное. Проведение функционально-трасологического анализа каменных орудий из коллекции памятника позволило бы с большей определенностью говорить об объемах обработки рогового сырья, производимой непосредственно на раскопанной площади стоянки.

Планиграфический и стратиграфический анализ. Ввиду неполноты архивных материалов, в рамках исследования планиграфии и стратиграфии роговых изделий из культурного слоя стоянки Сунгирь было рассмотрено 12 предметов ( Солдатова , 2011; 2012). При проведении анализа учитывались крупные скопления костей, кострища, очажные и ритуальные ямы (рис. 1).

Предметы из рога обнаружены только на несмежных раскопах II и III (Солдатова, 2012). Причем, в раскопе II они были найдены, за исключением могил, только в ритуальной яме и около нее № 4 (кв. о-п158-159). В раскопе III роговые находки сосредоточены на четырех участках: кв. д-и158-160, р-у146-147, а-д141-146, л-м123-124. Один из участков (а-д141-146) расположен в приочажной зоне, однако достоверно судить о взаимосвязи предметов и очажных ям невозможно, поскольку находки располагаются на уровне первого-второго условного горизонта, а уровень начала ям фиксируется с третьего условного горизонта (Солдатова, 2012).

Стратиграфический анализ показал, что в толще культурного слоя поделки из рога распределены довольно равномерно (Там же).

Заключение. Таким образом, не смотря на то, что северный олень являлся одним из главных объектов охоты для обитателей стоянки Сунгирь, роговая индустрия памятника довольно бедна. В коллекции отсутствуют лопаточные части рога, отростки единичны, розетки представлены в восьми экземплярах, при этом в шести случаях они являются частью изделия. Подобная картина свидетельствует о том, что полный цикл обработки рога (включающий принесение и расчленение целого рога) непосредственно на исследованной территории памятника не проводился.

Технологический анализ изделий из рога продемонстрировал относительно широкий спектр используемых на стоянке Сунгирь техник и приемов обработки сырья: ударная техника, поперечный слом по предварительному пропилу, реза-ние/пиление, скобление. При этом довольно грубая первичная обработка свидетельствует в пользу относительной архаичности роговой индустрии (см. напр.: Семёнов , 1968).

В свою очередь, наблюдение над распределением роговых находок в культурном слое памятника позволяет сделать вывод об использовании рога в течение всего времени обитания человека на стоянке.

Список литературы Роговая индустрия верхнепалеолитической стоянки Сунгирь

- Алексеева Л.И., 1998. Охотничья фауна стоянки Сунгирь//Позднепалеолитическое поселение Сунгирь: (погребения и окружающая среда)/Ред. Н.О. Бадер, Ю.А. Лаврушин. М.: Научный мир. С. 240-257.

- Амирханов Х.А., Ахметгалеева Н.Б., Лев С.Ю., 2009. Обработанная кость стоянки Зарайск А (технологический и трасологический аспекты)//Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005/Под ред. Х.А. Амирханова. М.: Палеограф. С. 187-288.

- Бадер О.Н., 1978. Сунгирь. Верхнепалеолитическая стоянка. М.: Наука. 271 с.

- Гаврилов К.Н., 2004. Типология и пространственное распределение каменных орудий сунгирского верхнепалеолитического поселения//Костенки и ранняя пора верхнего палеолита Евразии: общее и локальное: Междунар. конф., посвященная 125-летию открытия палеолита в Костенках (23-26 августа 2004 г.): путеводитель и тез. докл. Воронеж: Истоки. С. 97-98.

- Гвоздовер М.Д., 1953. Обработка кости и костяные изделия Авдеевской стоянки// Палеолит и неолит СССР/Под ред. А.П. Окладникова. М.: Наука. С. 192-226. (МИА; № 39.)

- Гептнер В.Г., Насимович А.А., Банников А.Г., 1961. Млекопитающие Советского Союза. Парнокопытные и непарнокопытные. Т. 1. М.: Высшая школа. 776 с.

- Герасимов М.М., 1941. Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта//МИА СССР. № 2. М.: Наука. С. 65-85.

- Житенёв В.С., 2007. Подвески из зубов животных ранней и средней эпох верхнего палеолита Русской равнины//Проблемы археологии каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер)/Под ред. Н.Б. Леоновой. М.: Дом еврейской книги. С. 40-61.

- Житенёв В.С., 2011. Украшения из клыков песца Сунгирской верхнепалеолитической стоянки//Археологические источники и культурогенез. Таксоны высокого порядка в системе понятий археологии каменного века: тез. конф. (Санкт-Петербург, 5-7 декабря 2011). СПб: СПбГУ С. 54-57.

- Палеолит Костенковско-Боршевского района на Дону. 1879-1979, 1982. Некоторые итоги полевых исследований/Под ред. Н.Д. Праслова. Л.: Наука. 285 с.

- Семёнов С.А., 1957. Первобытная техника. М.; Л.: Наука. 240 с.

- Семёнов С.А., 1968. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука. 356 с.

- Солдатова Т.Е., 2011. Предварительные результаты исследования роговых изделий с верхнепалеолитической стоянки Сунгирь // Материалы XVIII Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «История». Посекция «Археология и этнология» URL: httр://lоmоnоsоv-msu.ru/аrсhivе/Lоmоnоsоv_2011struсturе_15_1250.htm. Дата доступа: 20.06.2014.

- Солдатова Т.Е., 2012. Планиграфическое исследование костяной индустрии верхнепалеолитической стоянки Сунгирь//Российская археология. № 2. С. 52-59.

- Сулержицкий Л.Д., Петит П., Бадер Н.О., 2000. Радиоуглеродный возраст поселения и обнаруженных погребений//Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования/Отв. ред. Т.И. Алексеева, Н.О. Бадер. М.: Научный Мир. С. 30-34.

- Хлопачёв Г.А., 2006. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.: Наука. 252 с.

- Хлопачёв Г.А., Гиря Е.Ю., 2010. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). СПб.: Наука. 144 с.

- Averbouh A., Begornn R., Clottes J., 1999. Technique et économie du travail du bois de cervidé chez les Magdaléniens d'Enlène: (Montesquieu-Avantès, Ariège): Vers l'identification d'un cycle saisonnier de production?//Préhistoire d'os: Recueil d'études sur l'industrie osseuse préhistorique offert à Henriette Camps-Fabrer/Ed. H. Camps-Fabrer. Aix-en-Provence: l'Université de Provence. P. 289-318.

- Grigoriev GA, 1990. Sungir//ERAUL. № 42. P. 137-139.

- Gvozdover M., 1995. Art оf mammoth hunters. The finds from Avdeevo. Oxford. 189 p. (Oxbow Monograph; 49).

- Kuzmin Y.V., van der Plicht J., Sulerzhitsky L.D., 2014. Puzzling 14C Dates for Upper Paleolithic Site of Sungir//Radiocarbon. Vol. 56. № 2. P. 451-459.

- Marom A., McCullagh J.S.O., Higham T.F.G., Sinitsyn A.A., Hedges R.E.M., 2012. Single amino acid radiocarbon dating of Upper Paleolithic modern humans//Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. № 109 (18). P. 6878-6881.

- White R., 1993. The Dawn of Adornment//Natural History. № 102. P. 61-67.