Роговые украшения седла скифского времени с Приобского плато

Автор: Бородовский А.П., Телегин А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (30), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522591

IDR: 14522591 | УДК: 903

Текст статьи Роговые украшения седла скифского времени с Приобского плато

Эпоха древних кочевников является периодом наивысшего расцвета косторезного искусства Евразии. Основным сырьем для этого художественного промысла был цельный рог [Бородовский, 1999б]. Полные наборы украшений узды и упряжи из рога найдены в пазырыкских курганах (Восточный Алтай) [Руденко, 1953, с. 150–160], Чендеке-6а [Киреев, Шульга, 2006, с. 90–99], в Берели (Юго-Западный Алтай) [Самашев, Бородовский, 2004], Сибирячихе-1 (Северо-Западный Алтай) [Бородовский, 1988]; в Майме и Красном Яру (Северный Алтай) [Сергеев, 1946], Новом Шарапе-2 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 93, 155], Рогози-хе-1 (Верхнее Приобье) [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 140–141]. Единичные роговые украшения узды встречаются в погребениях Горного Алтая (Чултуков Лог-1, Талда-1), в Верхнем Приобье (Вят-кино-1), Барабинской лесостепи (Старые Карачи-3) [Бородовский, Галямина, 2001]. Достаточно представительный комплект роговых деталей конской упряжи обнаружен А.Н. Телегиным в 2000 г. на Приобском плато (рис. 1) в курганной группе Объездное-1 (кург. 1, погр. 4) [2005]. Особенности погребального обряда и характер сопроводительного инвентаря (керамика, бронзовый котел, украшения, предметы вооружения и конского снаряжения) позволяют датировать кург. 1 Объездного-1 скифским временем (V–IV вв. до н.э.) [Телегин, Бородовский, 2005].

Состав предметного комплекса

Остатки седла находились в северо-восточном углу центральной, разграбленной, мог. 4 кург. 1 Объездно-го-1 (рис. 2). Роговые предметы конской упряжи представлены пятью фрагментами седельных накладок (рис. 3, 4), пятью подвесками (рис. 5), двумя пронизями для ремня (рис. 6, 1 ), подпружной пряжкой (рис. 6, 2 ) и фрагментами верхней декоративной пластины луки седла (рис. 7, 1 ). Седельные роговые дужки из Объ-ездного-1 соответствуют деталям пазырыкских седел, определяемым VI–V вв. до н.э. К датирующим предметам относится роговая подпружная пряжка [Киреев, Шульга, 2006, с. 93] со шпеньком (см. рис. 6, 2 ). Аналогичные предметы известны в Башадаре-2, Туек-те-2 [Руденко, 1960, с. 68, 70, 124], Берели [Samasev, Bazarbaeva, Zumambekova, 2002, S. 243, Abb. 4, 2 ], Быстровке-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 83, рис. 15]. Эти пряжки бытовали начиная с середины I тыс. до н.э. Еще одна седельная роговая накладка (см. рис. 7, 2 ) обнаружена в погр. 8 того же кургана, расположенном во внешнем кольце могил напротив погр. 4. Весь комплект роговых деталей конского снаряжения из погр. 4 кург. 1 Объездного-1 состоит из 13 предметов. Максимальный набор роговых резных деталей седел из пазырыкских курганов включает до 17 предметов [Руденко, 1953, с. 150–160].

Размеры накладок с изображением лошади, украшавших седельные луки, составляли 20,5 × 9,5 × 0,6 см; пряжек-подвесок с изображением фантастического существа (грифослона) – 7,5 × 5,5 × 0,8 см; подпружной

пряжки – 8,5 × 6,5 × 1,5 см; парных пронизей для подпружного ремня – 6,5 × 1,9 × 1 см. Обломки седельных роговых дужек имели длину до 14 см, ширину 2,8, толщину 0,2–0,3 см. Все детали седла из Объездного-1 изготовлены из одинарных роговых пластин [Бородовский, 1997, с. 212, табл. 51, 1 ], вырезанных из различных участков цельного рога: для седельных накладок и пряжек – из разветвлений, для дужек и пронизей – из ствола. Такое разнообразие заготовок не случайно, поскольку полные комплекты украшений конской упряжи скифского времени достаточно последовательно отражают раскрой цельного рога [Бо-родовский, 2005, с. 58, 59].

Рис. 1. Расположение курганной группы Объездное-1.

40 cм

0 2 cм

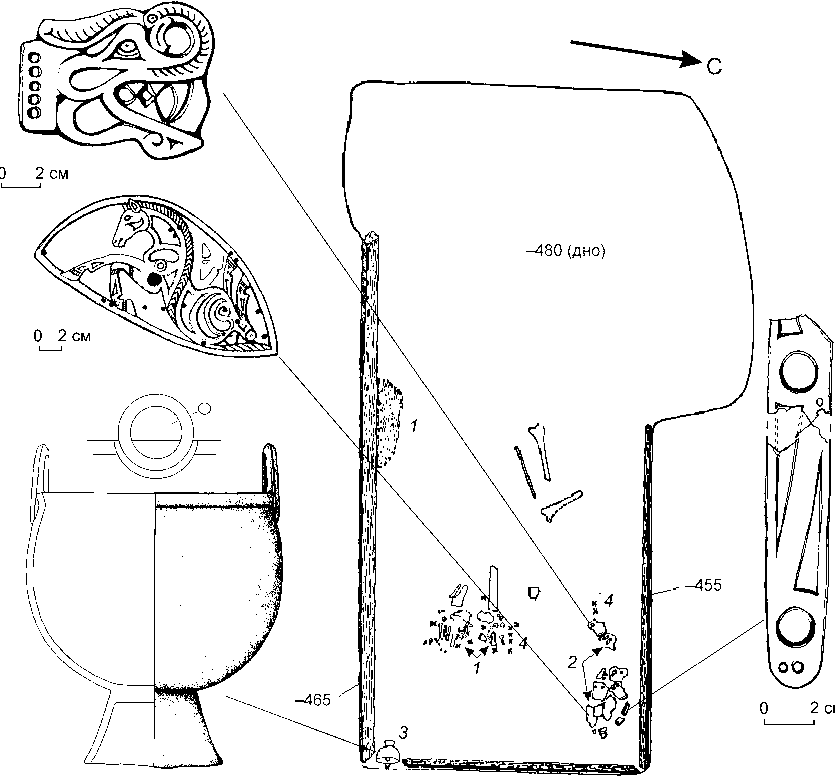

Рис. 2. План погр. 4 кург. 1 Объездного-1.

1 – скопление бус; 2 – роговые детали седла; 3 – бронзовый котел; 4 – фрагменты золотой фольги.

Рис. 3. Фрагменты роговых седельных накладок из Объездного-1

и их реконструкция.

Рис. 4. Фрагмент роговой седельной накладки из Объездного-1.

1 – общий вид; 2 – изображение ног лошади.

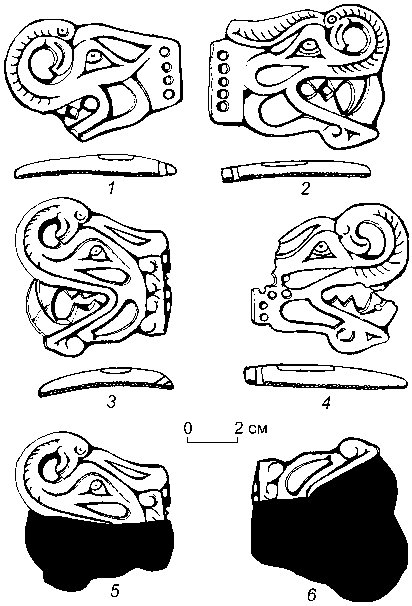

Рис. 5. Роговые пряжки-подвески с изображением грифослона из Объездного-1.

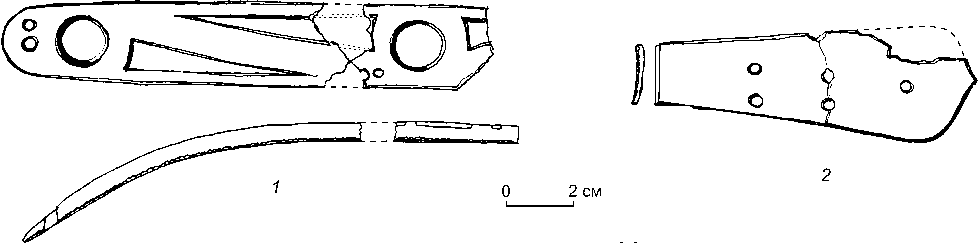

Рис. 6. Роговые детали подпружного ремня из Объездного-1.

1 – ременные пронизи;

2 – подпружная пряжка.

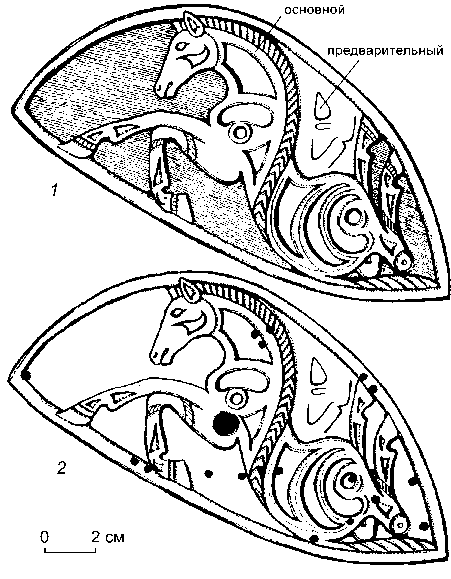

Рис. 7. Прорисовка роговых деталей седла из Объездного-1.

1 – накладка луки седла из погр. 4; 2 – седельная накладка из погр. 8.

Седельные роговые дужки позволяют отнести седло из Объездного-1 к разновидности мягких, характерных для пазырыкской культуры [Руденко, 1960, с. 227, 228]. За пределами Горного Алтая, в Верхнем Приобье роговые неорнаментированные седельные дужки найдены в Рогозихе-1 (кург. 7, мог. 8) [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 141, рис. 20, 1 – 3 ]. В пазырыкских погребениях Горного Алтая известно несколько роговых резных, орнаментированных седельных накладок (коллекции Погодина, Уварова, Третьего Пазырыкского кургана) [Руденко, 1953, табл. XLVIII, LXXXI, LXXXII, LXXXV]. Седельные дужки из Объездного-1 (см. рис. 7, 1 ) орнаментированы выпуклостями и подтреугольными вырезами. Такой декор встречается на роговых деталях конской сбруи из Пазырыка (кург. 3, 4), Чендека-6а [Киреев, Шульга, 2006, с. 105, рис. 5], захоронений скифского времени Синьцзяна [Цзяохэ…, 1998, с. 54].

Роговые седельные дужки крайне редки в равнинных степных комплексах [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 47]. Значительно чаще они встречаются в элитных пазырыкских курганах Горного Алтая (Пазырык-3, -4, Шибе, Каракол, коллекция Уварова) [Руденко, 1953, табл. XLVIII, LXXXI, LXXXII, LXXXV]. Диаметр этих курганов колеблется от 18,5 до 68 м. Размеры кург. 1 Объездного-1 (диаметр 30 м) вполне соответствуют данным параметрам.

Достаточно оригинально выглядят роговые пронизи (см. рис. 6, 1 ) для широких кожаных ремней, украшенные по краям округлостями и выступами.

Декор предметов

На седельных накладках изображены лошадь (см . рис. 3, 4) и грифослон (см. рис. 5). В резьбе по цельному рогу образ лошади встречается в декоре украшений седла из Старых Карачей-3 [Бородовский, Галямина, 2001], поясных блях из Саглы-Бажи II [Грач, 1980, c. 178, 179, рис. 40, 41], Аймырлыга и памятников Горного Алтая [Бородовский, 1999а]. Особое внимание следует обратить на то, что на седельных пластинах из Объездно- го-1 лошадь изображена с перекрученным туловищем (см. рис. 3). Такой образ известен на золотых изделиях – бляхах Сибирской коллекции Петра Великого (рис. 8, 8); на пластинке из Новотроицкого II (рис. 8, 5) [Могильников, 1997, с. 171, рис. 41, 5]; украшении меча из кургана Иссык (рис. 8, 6) [Акишев, 1978, с. 106, рис. 25]; татуировках правой руки мужчины, погребенного в Пятом Пазырыкском кургане (рис. 8, 2, 3) [Баркова, Панкова, 2005, с. 52, рис. 5, 6]; роговых предметах из Аймырлыга (рис. 8, 1) и Саглы-Бажи II (рис. 8, 7). Животные с перекрученным туловищем характерны для скифо-сибирской изобразительной традиции V– IV вв. до н.э. [Баркова, 1995, с. 76]. В этот хронологический период укладываются и изображения деталей головы (глаза, уши, рот) лошади, рельефного “ремешка”, проходящего вдоль хребта и подчеркивающего изгиб тела [Там же, с. 72, 74], на роговых седельных накладках из Объ-ездного-1. Образ лошади с перекрученным туловищем имеет в археологической литературе неоднозначную интерпретацию. По мнению одних исследователей, его следует рассматривать в единстве с образом хищника в аналогичной позе [Руденко, 1960, с. 300–301; Баркова, 1984, с. 86]. Другие специалисты считают, что это изображение древнего жертвоприношения [Русакова, 2003; Советова, 2005, с. 43, 45]. Существует точка зрения , согласно которой такая поза лошади соответствует ее изображению в различных ракурсах [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 65]. Объемность изображений действительно присуща скифо-сибирской художественной традиции [Бородовский, 1994]. Предлагаем еще одну интерпретацию образа лошади с перекрученным туловищем . Учитывая динамизм, характерный для изображений скифо-сибирской художественной традиции, исключительную наблюдательность их создателей, можно предположить, что запечатлен момент переворачивания животного. В случае расположения рассматриваемых роговых накладок из Объездного-1 на луках седла зеркально друг к другу эффект объемности только усиливался. Симметричные композиции скифо-сибирской художественной традиции вполне обоснованно можно трактовать как плоскостную развертку трехмерных образов [Фурсикова, 1998, с. 179].

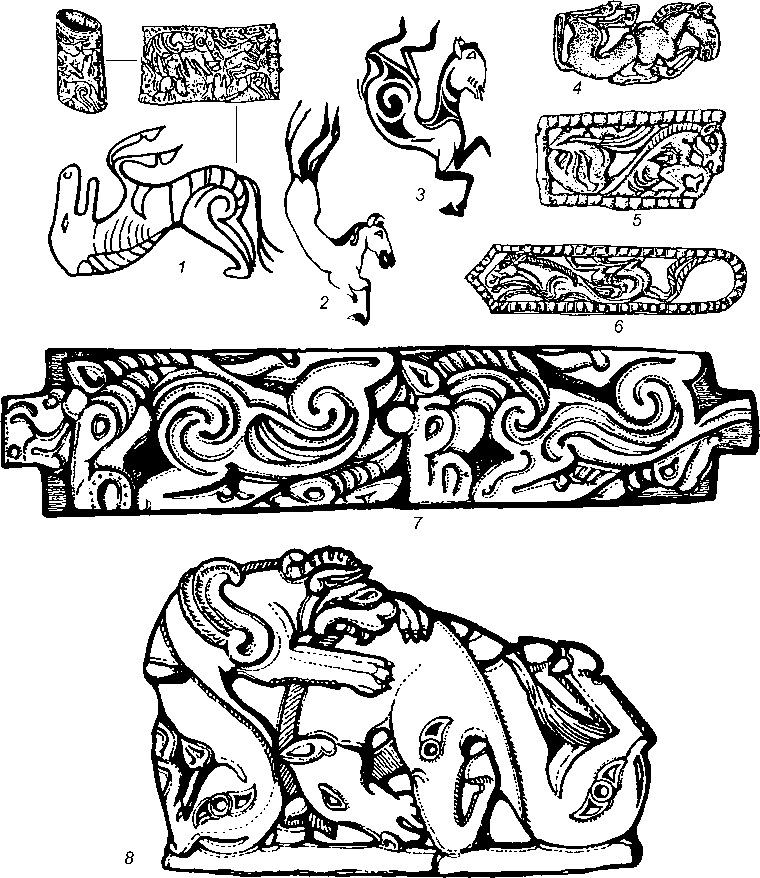

Рис. 8. Изображения лошади с перекрученным туловищем.

1 – Аймырлыг; 2 , 3 – Пятый Пазырыкский курган; 4 – Тува; 5 – Новотроицкое II; 6 – Иссык; 7 – Саглы-Бажи II;

8 – Сибирская коллекция Петра Великого.

Изображение лошади на роговых седельных накладках из Объездного-1 наиболее близко к татуировке у погребенного из Пятого Пазырыкского кургана (рис. 8, 3 ), а ближайшими функциональными аналогами этих накладок являются детали отделки седла, на которых изображен лось, из того же кургана [Руденко, 1953, рис. 128]. Изображение лошади на седельных пластинах из Объездного-1 сходно также с бронзовой бляхой с конского убора из Тувы [Королькова, 2006, с. 187, табл. 18, 1 ] (рис. 8, 4 ).

На верхнем суставе левой передней ноги и нижнем суставе правой задней ноги лошади (см. рис. 3, 4), возможно, показаны браслеты или орнаментированные перевязи, характерные для восточной конской упряжи.

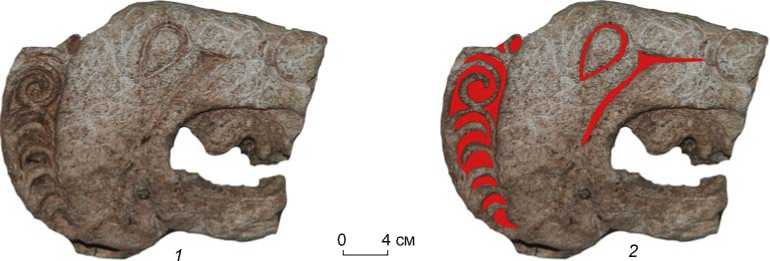

На изображении лошади в углублениях ушей, глаз, скулы, шеи, плеч, туловища и ног сохранились фрагменты красного красителя (см. рис. 4). Раскраска характерна для пазырыкских роговых изделий. Она сохранилась на седельной пластине с изображением лося из Третьего и роговом налобнике из Пятого Пазы-рыкских курганов [Руденко, 1953, с. 180, рис. 150, а ]. Следы раскраски присутствуют на роговой пряжке из Маймы XIX (рис. 9). Краска на изображении лошади из Объездного-1 нанесена в рельефных углублениях (рис. 10). Особенно интересны “скобки” и округлые углубления на крупе. Такая декоративная деталь, по мнению С.И. Руденко, встречается в металлопластике из пазырыкских курганов как элемент ближневос-

0 4 cм

Рис. 9. Роговая пряжка с изображением головы барса из Маймы XIX (Северный Алтай).

1 – изделие со следами красителя; 2 – реконструкция раскраски деталей изображения.

точных влияний на скифо-сибирскую художественную традицию.

Изображение лошади наносилось на роговую пластину в несколько этапов, о чем свидетельствует контур срезанных ног лошади на одной из планок (см. рис. 4, 2 ; 11, 1 ).

На рассматриваемых седельных накладках имеются отверстия. По функциональному назначению их можно подразделить на три группы (рис. 11, 2 ). Большое центральное отверстие, очевидно, связано с конструктивными особенностями седла;

Рис. 10. Реконструкция раскраски изображения лошади на седельной накладке из Объездного-1.

малые по краям предназначались для крепления украшения к седлу. Отверстия на крупе и шее изображения лошади были сделаны в ходе починки изделия. Аналогичные отверстия имеются и на одной из пряжек-подвесок (рис. 12, 4). Все отверстия делались на уже вырезанном и раскрашенном изображении лошади. При этом часть его деталей была просто срезана. На роговых предметах конской сбруи из кург. 36 Берельского некрополя отмечена аналогичная особенность [Самашев, Бородовский, 2004]. Таким образом, “автономность” произведений скифо-сибирской художественной традиции [Федоров-Давыдов, 1976, с. 15–54] намеренно разрушалась при “подгонке” под необходимые функциональные потребности. На роговую накладку из Объездного-1 сначала нанесли богатый декор, а затем уже завершили окончательное оформление изделия. Исходя из современной “производственной логики” это возможно в случае использования предметов не по первоначальному их назначению или изготовления изделия вне “контекста” дальнейшего монтажа. Таким образом, принцип единства предмета и изображения на нем, характерный для скифо-сибирской художественной традиции [Там же, с. 24, 34], явно нарушен.

Отверстия для починки свидетельствуют о сходстве технологии ремонта роговых седельных пластин из Объездного-1 и бронзового зеркала из Быстров-ки-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 165]. Эта особенность предмета указывает не только на длительность его использования, но и, возможно, на то, что изделие импортное. Несмотря на широко распространенное мнение о исключительно местном происхождении древнего косторезного дела, такие факты игнорировать не следует.

Миндалевидные очертания роговых накладок из Объездного-1 типичны для декоративных пазы-рыкских седел. Предметы такой формы производились из самых различных органических материалов: рога, дерева, войлока [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 125–127], кожи. Раскрашенная рельефная орнаментация изображения лошади из Объездного-1 обнаруживает сходство с прорезными пазырыкскими аппликациями из кожи и войлока.

Совершенно особое место занимает образ фантастического существа, изображенного на роговых

Рис. 11. Последовательность нанесения изображения ( 1 ), изготовления отверстий для крепления и починки ( 2 ) на роговой седельной бляхе из Объездного-1.

Рис. 13. Изображение грифослона на рукояти церемониальной секиры из Келермеса (VI в. до н.э., Кубань, раскопки Д. Шульца).

Рис. 12. Прорисовка пряжек-подвесок из Объездного-1. 1 – 4 – изображения грифослона; 5 – изображение птицы с повернутой назад головой; 6 – изображение головы барана.

седельных пряжках-подвесках из Объездного-1 (рис. 12). Его можно охарактеризовать как грифосло-на, изредка встречающегося в скифском искусстве. Такое изображение присутствует на рукояти церемониальной келермесской секиры [Scythian art, 1986, р. 40] (рис. 13). Контур головы этого фантастического существа имеет некоторое сходство с профилем хищной птицы, что является одним из отличительных признаков африканского слона [Кисель, 2003, с. 43]. Поэтому окончание хобота, выполненное в виде головы хищной птицы, на подвесках из Объезд-ного-1 вряд ли случайно. В сравнении с келермесским этот грифослон выглядит еще более “чудовищным”. У него огромные зубы и клыки хищника семейства кошачьих. Такая же оскаленная пасть и на упоминавшемся выше изображении головы барса на роговой пряжке из Маймы XIX на Северном Алтае (см. рис. 9). Этот предмет также использовался, скорее всего, для украшения узды или упряжи.

Как отмечалось выше, в состав образа грифосло-на из Объездного-1 входит широко распространенное в эпоху раннего железа изображение птицы с повернутой назад головой. Шея пернатого является одновременно хоботом чудовища (см. рис. 12, 5 ). В Сибири изображения птицы с повернутой назад головой появляются на резных костяных изделиях еще в эпоху раннего металла (Усть-Илирский могильник) [Абдулов, Друлис, Дзюбас, 1992, с. 108]. В раннем железном веке, кроме тагарской металлопластики, предметы, на которых запечатлен этот образ, известны на территории Верхнего Приобья (Ордын-ское-1) [Бородовский, 1997, с. 171, табл. 10, 10 ], Ор-доса [Banker, 1996, p. 46, fig. A45] и Горного Алтая (Пятый Пазырыкский курган) [Руденко, 1953, с. 180, рис. 150, а ]. По мнению некоторых исследователей

[Фурсикова, 1998, с. 179], изображение хищника, терзающего двух водоплавающих птиц, на конском налобнике из Пятого Пазырыкского кургана является плоскостной разверткой объемного изображения. Учитывая парность роговых пряжек-подвесок на седельных ремнях из Объездного-1, в них можно видеть схематизацию объемности изображения, как и в случае с образом лошади с перекрученным туловищем с роговых накладок этого седла.

Окончание нижней челюсти грифослона оформлено в виде головы барана (см. рис. 12, 6 ), что, возможно, связано с широко распространенными среди кочевого населения Евразии представлениями о фарне как символе удачи [Бородовский, 2004]. Этот образ представлен на деталях конского снаряжения скифского времени на территории Южной Сибири [Там же, с. 138–139; Полосьмак, Баркова, 2005, с. 127]. Стилистически изображение головы барана очень близко к зооморфным концам бронзового браслета VI в. до н.э. из Северного Ирана [Берч, 1999, с. 23]. Наличие рогов на изображении фантастического существа вполне укладывается в скифосибирскую художественную традицию, отраженную в образе бараногрифона. Он особенно распространен на раннескифских (VII–VI вв. до н.э.) резных роговых украшениях узды (Келермес, Темир-гора, Журовка, [Scythian art, 1986, p. 23, 24, 26, 27, 36]. Этот образ синхронен изображению грифослона на келермесской церемониальной секире.

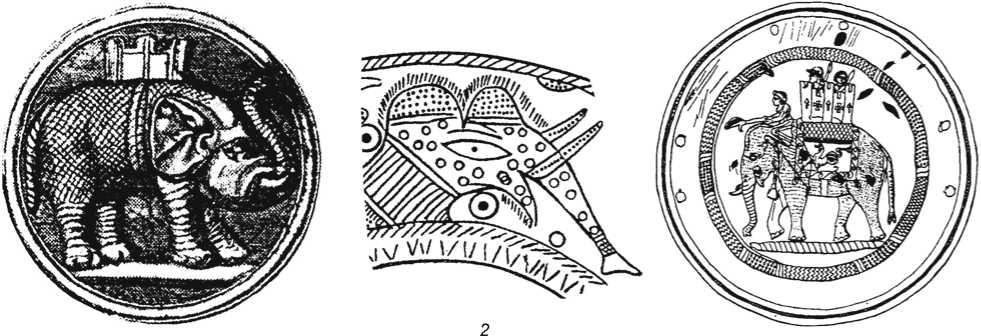

Изображение грифослона на предметах конской упряжи из Объезного-1 могло быть связано с тем, что в эпоху эллинизма в мировой военной практике стали известны случаи столкновения конницы и боевых слонов. Использование последних – наиболее существенное нововведение в военном деле начального периода эллинизма (334–323 гг. до н.э.). Первое столкновение македонской армии с боевыми слонами произошло в Персии у Гавгамелл (331 г. до н.э.). Спустя пять лет в Пенджабе у Гидасп (326 г. до н.э.) состоялась наиболее масштабная битва с участием этих животных (200 слонов). Македонская армия начала использовать индийских боевых слонов с III в. до н.э. Широкое применение этого животного в военном деле античного мира прекратилось только после Пунических войн (264–146 гг. до н.э.) [Коннолли, 2001, с. 74–75]. В данный исторический период изображения слонов появились в архитектурных деталях [Schauerte, Wennig, 2005, Abb. 79], римской нумизматике [Коннолли, 2001, с. 74–75] и декоре конского металлического снаряжения – на серебряных фаларах (рис. 14, 1, 3) [Щукин, 2001, с. 82].

Население скифского времени Верхнего Приобья имело опосредованное знакомство с таким экзотическим животным, как слон. Об этом свидетельствует целый ряд предметов с его изображением, в т.ч. серебряный греко-бактрийский фалар из Сибирской коллекции Петра Великого (рис. 14, 3 ) и бронзовое зеркало из Рогозихи-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 32, 175, рис. 54].

Следует подчеркнуть, что серия бронзовых зеркал из Быстровки-1, Рогозихи-1, Локтя-4а, Пазырыка имеет, скорее всего, индийское происхождение [Васильков, 2000, 2001; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 32, 175, рис. 54]. На наш взгляд, изображение грифослона на пряжках из Объездного-1 является ключевым для интерпретации всего комплекса предметов, так же как и рисунок на зеркале из Рогозихи-1, на котором выгравирована голова слона (рис. 14, 2 ) [Васильков, 2001, с. 337]. Даже в индийской среде изображались не реальные животные, а чудесный легендарный слон, дар богов [Там же, с. 338], что неотъемлемо было связано со сверхвозможностями.

Рис. 14. Изображения слонов раннего железного века.

1 – серебряный фалар с о-ва Сарк в Ламанше; 2 – гравировка на зеркале из Рогозихи-1 (Верхнее Приобье); 3 – серебряный фалар из Сибирской коллекции Петра Великого (Западная Сибирь).

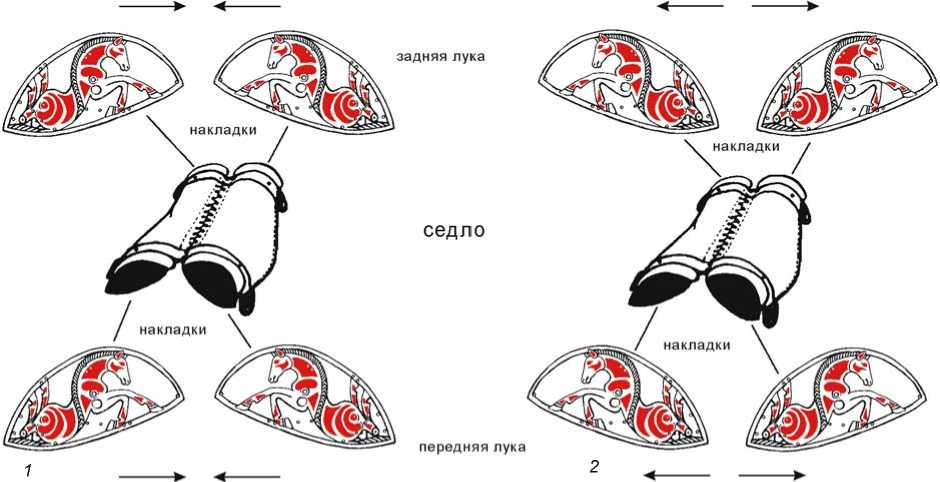

Рис. 15. Варианты компоновки седельных налучных накладок из Объездного-1.

Поэтому в кочевой среде боевая мощь слона могла проецироваться через декор сбруи на лошадь.

На основании комплектности и особенностей декора роговых деталей седла из погр. 4 кург. 1 Объезд-ного-1 его предварительно можно реконструировать следующим образом (рис. 15). К передней и задней луке мягкого седла прикреплялись накладки с изображениями лошадей, расположенными мордами друг к другу (рис. 15, 1 ). “Зеркальность” композиций характерна для роговых деталей пазырыкской конской упряжи (Пазырык-2, -5, Коллекция Фролова) [Фурси-кова, 1998, с. 179–180]. Другой вариант расположения накладок – изображения лошадей развернуты в противоположные стороны (рис. 15, 2 ). Такая компоновка седельных украшений известна среди конского снаряжения из Второго Башадарского и Пятого Па-зырыкского курганов. Она соответствует геральдическим композициям скифского времени [Баркова, 1995, с. 67, рис. 2, 8 ]. Длинная роговая накладка из погр. 8 кург. 4 Объездного-1 вполне могла крепиться к подхвостным ремням мягкого седла. Аналогичные предметы известны в погребениях скифского времени Аймырлыга (Тува), Цзяохэ (Синьцзян).

Интерпретируя функциональные возможности мягких седел эпохи раннего железного века, С.И. Руденко пришел к заключению, что они более характерны для степи, а не для гор [1960, с. 227, 228]. Выводы некоторых исследователей об отсутствии седел с роговыми дужками на сопредельных территориях Горного Алтая [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 48] не обоснованы. Нахождение седла такого типа на Приобском плато, далеко за северной границей

Алтайских гор, свидетельствует о распространении такого конского снаряжения на равнинных территориях в скифское время.

Заключение

Роговые детали мягкого седла из Объездного-1 аналогичны пазырыкским и сакским зооморфным украшениям. Для Приобского плато это далеко не случайно, поскольку данный регион является транзитной территорией, объединяющей степные пространства Казахстана и Алтайские горы.

Курганы Объездного-1, очевидно, имеют отношение к сакам Казахстана, продвинувшимся в Верхнее Приобье в середине I тыс. до. н.э., что обусловило своеобразие керамики, ритуальных принадлежностей, украшений, вооружения и конского снаряжения [Могильников, 1997, с. 103, 108]. Поэтому сходство изображения лошади на седельных накладках из Объездного-1 с золотым зооморфным декором вооружения из Иссыка и Новотроицкого II (см. рис. 8, 5 , 6 ) вряд ли случайно.

Принадлежность погребального комплекса Объ-ездное-1 сакскому населению верхней Оби [Телегин, Бородовский, 2005, с. 475] может быть одной из полноправных интерпретаций этого памятника. В районе Приобского плато казахстанский и горноалтайский косторезные центры [Бородовский, 1999б] раннего железного века, вероятно, тесно взаимодействовали. Результатом таких контактов вполне могли стать роговые украшения, найденные в Объездном-1.

В этих предметах органически сочетаются западные и восточные образы скифо-сибирского и ближневосточного искусства. Большое количество образов (грифослон, птица с повернутой головой назад, ба-ран-фарн) в декоре седла из Объездного-1 позволяет провести параллель с “загадочными картинками”, характерными для резных роговых изделий из Тувы и Казахстана. Резными роговыми изделиями, имеющими прямые соответствия в Центрально-Азиатском регионе [Бородовский, 1995, с. 58–59; 1999б, с. 25–26], вполне уместно дополнить круг сходных предметов комплексов верхней Оби, Алтая и Тувы скифского времени [Чугунов, 2001, с. 174, табл. I].

Раскраска роговых седельных накладок соответствует традициям оттделки пазырыкских резных изделий из рога (Пазырык, Берель, Майма). Максимальное влияние горно-алтайского косторезного центра на равнинные территории приходится на V–IV вв. до н.э. Это нашло отражение в резных роговых изделиях из Ро-гозихи-1 [Уманский, 1987, 1992; Могильников, 1997, с. 104], Нового Шарапа-2, Вяткина, Объездного-1.

Появление изображений грифослона в отделке конской упряжи из Объездного-1 могло быть связано, кроме мифологического контекста, с тем, что в период после походов Александра Македонского получило известность боевое использование слонов. В таком случае декор седла из Объездного-1 – один из ранних фактов отражения нововведения (боевых слонов) в военном деле эпохи эллинизма. С учетом возможной сакской принадлежности населения Верхнего Приобья во второй половине I тыс. до н.э. это не кажется невероятным. Саки приняли самое непосредственное участие в событиях эпохи Александра Македонского [Гаибов, Кошеленко, 2005, с. 118]. Кроме того, в V–IV вв. до н.э. в Верхнее При-обье и Кулунду проникли небольшие группы кочевников из Южного Приуралья и Северного Казахстана [Могильников, 1997, с. 104].

Комплект роговых украшений из погр. 4 кург. 1 Объездного-1 является одним из наиболее представительных для степной зоны за пределами Горного Алтая. При этом конское снаряжение помещалось в захоронения без погребения лошадей. Его присутствие в погребальных комплексах равнинной части юга Западной Сибири вряд ли стоит интерпретировать исключительно как частичное воспроизведение захоронения с конем, характерного для эпохи древних кочевников. В степной и лесостепной зонах Верхнеобского региона при многочисленности конских табунов в хозяйстве населения скифского времени помещение лошадей в могилу могло не восприниматься как абсолютный символ социального престижа. Тогда как элитные комплекты сбруи с высокохудожественной отделкой вполне могли выполнять такую функцию.

Седло с роговыми украшениями из центрального погребения многомогильного кургана Объездного-1, очевидно, принадлежало знатному представителю населения второй половины I тыс. до н.э. равнинной части Южной Сибири, связанному с сакской средой или выходцу из нее. Традиционно в кочевой среде седло являлось не только функциональной частью конского снаряжения, но и символом престижа и большой ценностью. Конская сбруя скифского времени с “богатой” отделкой вполне соответствовала этим требованиям. Именно поэтому такие предметы помещались в элитные курганы Горного Алтая (Бе-рель, Пазырык) и центральные захоронения многомогильных погребальных комплексов (Рогозиха-1, кург. 7, погр. 8; Новый Шарап-2, кург. 2; Объездное-1, кург. 1, погр. 4) юга Западной Сибири.