Роль архетипов индивидуального и коллективного бессознательного в процессе социальной адаптации личности

Автор: Терещенко А.Г.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогическая коррекция состояний

Статья в выпуске: 2 (26), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988524

IDR: 14988524

Текст статьи Роль архетипов индивидуального и коллективного бессознательного в процессе социальной адаптации личности

ЛИТЕРАТУРА

-

1. Антилогова Л. Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности: монография. – Омск, 1999.

-

2. Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системе // Психология формирования и развитие личности. – М., 1981.

-

3. Габдреева Г. Ш. Самоуправление психическим состоянием. – Казань, 1981.

-

4. Леонтьев В. Г. Психологические механизмы мотивации. – Новосибирск, 1992.

-

5. Ухтомский А. А. Физиологический покой и лабильность как биологический фактор // Собр. соч. – Л., 1951. – Т. 2.

РОЛЬ АРХЕТИПОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

И КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

ЛИЧНОСТИ

Канд. психол. наук, доцент А.Г.Терещенко Иркутский юридический институт (филиал) РПА Минюста России

Системно-синергетический подход позволяет углубить представление о неосознаваемых и осознаваемых явлениях и рассмотреть их роль в процессе социальной адаптации личности. Сознание и бессознательное возникли в ходе приспособления к миру как функциональные свойства субъекта. В сфере сознания присутствует логика, в бессознательном – алогичность, иррационализм. Иная логика бессознательного проявляется в функционировании бессознательного в деятельности субъекта и обеспечивает полновесный адаптивный процесс. В неосознаваемом психическом отражении мир и субъект образуют одно неделимое целое. Их слитность представляет сущностную характеристику всей сферы бессознательного.

Миросозерцание и самосознание личности располагаются на двух уровнях: осознаваемом и неосознаваемом. На одном они выступают в виде мировоззрения (миропонимания) и самопознания (самосознания), на другом – в виде мироощущения и самочувствия. Между этими уровнями сознания происходит постоянная передача информации: не-осознанное поднимается до осознания, осознанное погружается в глубины подсознания. Выявление механизмов сознательного и неосознава-eмого, соединенного прямыми и обратными связями, позволяет осуществить функцию управления конкретными процессами деятельности, в том числе и адаптационной (3).

Сознание служит регулятором человеческого поведения в период адаптации. Оно носит социальный, этнический и культурно-исторический характер, формируется в условиях совместной деятельности субъектов. В подсознании же скрыт глубинный пласт не осознаваемых личностью стремлений, влечений, желаний. Неосознаваемые переживания могут быть причиной нeрвно-психических заболеваний, стрессовых расстройств, приводить к дезадаптации. Возникновению неосознаваемых явлений способствует наличие конфликта между индивидуальными побуждениями человека и обществом, которое может выступать против этих побуждений, что приводит к образованию сферы вытесненных мотивов.

Структурные элементы коллективного бессознательного, находящиеся в зародыше всех психических процессов и переживаний личности, получили название архетипов. Фундаментальные исследования архетипов велись в области истории, археологии, антропологии и этнографии, исторической филологии, психологии, философии.

В методологическом осмыслении коллективных форм бессознательного особую роль играет теория самоорганизации, позволяющая представить организацию мира по законам универсального космического порядка. Модель мира, выраженная в архетипических образах, во все эпохи присутствует в общественном сознании людей как некое хранилище метафизических смыслов миропорядка и в разных формах воплощается в социальной практике и социальных отношениях. Такими формами выступают языческая обрядность, народные сказки, детская субкультура, организация социального пространства, идеалы мировых религий, сюжетные мотивы массовой культуры, семантика изобразительного искусства, структурное содержание социальных утопий (1).

Архаические коллективные представления (коллективное бессознательное) через символы культуры присущи и общественному, и индивидуальному сознанию человека. Подобные устойчивые психические структуры являются индивидуальным выражением символических структур мироустройства и представляют собой первичные схемы социального поведения человека. В соответствии с исследованиями К. Юнга, они не только являются врожденными и общими для всех людей, но и служат средством, способом инстинктивной адаптации человека к изменяющемуся миру.

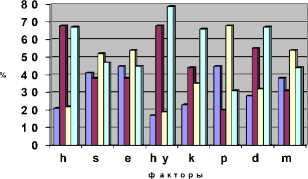

С целью изучения влияния неосознаваемого уровня поведения на процесс социальной адаптации личности нами была использована проективная методика портретных выборов Л. Сонди (2). По мнению автора методики, в глубине психики находятся восемь основных потребностей, на которых базируется вся психическая регуляция. С использованием техники подсчета групповых тенденций отслежена динамика взаимодействия факторов между собой. Было опрошено более 600 человек в возрасте от 18 до 60 лет. На основе полученных данных все факторы распределились на манифестные, субманифестные, сублатентные и латентные. Полная формула влечений дала возможность определить общие тенденции личности и структуру базовых влечений, которые лежат в основе поведения (табл.).

Манифестарный фактор p указывает на слабость интегративной функции «Я». Конфигурация р в «Я» феноменологически означает женственное минорное «Я», которое подсознательно ощущается и отвергается респондентами. В качестве компенсации в определенной последовательности возникают два блока латентных факторов. Первоначально в действие вступают h+ и d- , которые стремятся реализовать функцию женственности, что указывает на амальгамную структуру ядра личности. Как реакция на действие этих факторов, у респондентов включается мощный блок защитных реакций, представленный факторами hy- и k- . Действие этих факторов вторично и направлено на блокирование женской направленности и собственных влечений, что, в свою очередь, приводит к конфликту между внутренней женственностью и социальной полоролевой идентификацией. Особенности указанных сочетаний отражаются во внутреннем конфликте между

Данные по методике портретных выборов Л. Сонди

Таблица

|

h |

s |

е |

hy |

k |

p |

d |

m |

|

|

М (п. п.) |

0,63 |

0,02 |

0,18 |

-0,55 |

-0,72 |

0,44 |

-0,25 |

0,15 |

|

у |

0,92 |

0,94 |

0,82 |

0,90 |

0,65 |

0,66 |

1,01 |

0,93 |

|

М (з. п.) |

0,61 |

-0,28 |

0,30 |

-0,05 |

-0,39 |

0,06 |

-0,26 |

0,12 |

|

у |

0,98 |

0,92 |

0,81 |

0,87 |

0,78 |

0,87 |

0,78 |

0,96 |

глубинными влечениями и социальной средой. Вариантом сублимации указанных тенденций могут быть как социально позитивные моменты (работоспособность, увлеченность, мужественность), так и, с другой стороны, негативные аспекты, такие, как алкоголизация, употребление психотропных веществ, аддиктивное, агрессивное или аутоагрессивное поведение. Этот внутренний конфликт может проявляться в склонности к агрессии, в попытке гиперкомпенсации недостающей мужественности или женственности. Другой стороной этого внутреннего конфликта является то, что «Я» респондентов отчуждается от реального мира. При этом у человека начинают действовать процессы диссоциации, расщепляющие его психику на конфликтующие между собой субличности. Такое состояние «Я» сопровождается разочарованиями в любовных отношениях, в своих способностях, близких людях и др. Отсутствие связи, соединяющей внутренний мир респондентов с внешней психической реальностью, приводит к отчужденности от мира, к элементам деперсонализации. Это может сопровождаться гипертрофированным самокопанием, чувством враждебности к миру и самому себе, ирреальностью представлений, склонностью к псевдологическим фантазиям. Это состояние можно назвать депрессивным.

Как видно из рисунка, наибольшую степень латентности у респондентов имеет фактор hy- . Это, наряду с латентностью факторов k- и d- , указывает на наличие мощного защитного блока на глубинном уровне психики испытуемых, высокого уровня тревожности, стремление к самореализации, собственной значимости, на достаточно большое количество внутренних и внешних запретов. Латентный показатель d- указывает на глубинный страх потери объекта, страх быть отверженным. Сочетание hy- и d- в латенте взаимно усиливают друг друга и выражают экзистенциальные стремления ощущать себя нужным, любимым. Латентность фактора k- у респондентов указывает на то, что в их «Я» могут иметь место деструктивные процессы, связанные с невозможностью в полной мере приспособиться к требованиям реальности, с блокировкой актуальных потребностей. Этапы этих процессов могут быть различны (от дезимажинации – обесценивания существующих ценностей, разрушения идеалов воображения, до саморазрушения себя как ценности и как живого объекта).

Направление деструктивности определяет s -фактор. По полученным данным видно, что он находится в зоне неопределенности. Это указывает на периодическое снятие индивидом агрессии, направленной на себя, на других, на наличие садомазохистских тенденций во всех сферах жизни.

Фактор h выражает стремление к жизни, эрос. Латентность этого фактора в его положительной форме ( h +) указывает на некоторые трудности в прямом реагировании на ситуацию или трудности социализации. Следствием этого могут быть беспокойство, деструктивные тенденции, возможны нар-цистические отклонения.

Манифестарный уровень представлен фактором р. Наличие одного фактора на этом уровне указывает на наличие тенденций, определяемых факторами более глубоких уровней, на достаточно узкий круг поведенческих реакций личности. В данном случае можно говорить о действии на этом уровне такого защитного механизма, как «всемогущий контроль», который, по мнению Б. Брустера, используется как способ избегания тревоги и поддержания само- уважения. У большей части респондентов в исследовании отмечены наличие мощных механизмов самоконтроля, инт-ровертированная направленность, свидетельствующие о функционировании неосознаваемых защитных механизмов.

|

М |

ани |

ф |

ест* |

|

□Л |

атен |

т |

* |

|

□М |

ани |

ф |

ест** |

|

□Л |

атен |

т |

** |

Puc. Соотношение факторов на манифестном и латентном уровне у опрошенных по МПВ Л. Сонди, %:

* – процент исчисляется от общего числа выборов на всех уровнях; ** – процент начисляется от общего числа выборов на манифестном и латентном уровнях

Изучение структуры бессознательных процессов позволило выявить наличие разнонаправленных тенденций в психике респондентов. Стремление к значимости и сохранению своего внутреннего мира сочетается у них с определенной аутоагрессивной направленностью; стремление к защите своего внутреннего мира от внешних и внутренних посягательств сопровождается ориентацией на социум, стремлением выглядеть благоприятно в восприятии значимых окружающих, стремлением к общению; желание удержать объект привязанности, наличие аффилятивной потребности сочетается с разрядкой агрессии вовне или на самого себя, с декларацией «всемогущества».

В структуре бессознательных процессов испытуемых представлен блок защитных психологических механизмов, направленных на сокрытие, удержание и подавление внутренне ощущаемой женственности, а также внутренних негативных или деструктивных импульсов, на сохранение высокой самооценки. Этот защитный блок тотален и действует на достаточно глубоком уровне (в латенте), но именно в нем заключена значительная опасность, поскольку постоянная работа защитных механизмов ведет к излишней напряженности, вследствие чего могут возникать срывы. Внутренние деструктивные тенденции представляют реальную опасность для многих испытуемых, о чем свидетельствует действие механизмов психологической защиты. Это затрудняет процесс адаптации, так как для деструктивных тенденций необходимы социально приемлемые, социально одобряемые или социально безопасные пути выхода.

В структуре бессознательных процессов выделены также достаточно явные тенденции к самоотчуждению, неприятию, ощущению своей недостаточности, неудовлетворенности своим положением, что при неблагоприятном развитии жизненной ситуации приводит к снижению самоконтроля, импульсивности поведения, выходу на асоциальный путь действий, а также к усилению процессов деструкции, дезадаптации, увлечению нетрадиционными религиозными учениями, употреблению алкоголя, к росту агрессивности и жестокости. У исследуемого контингента достаточно выражены агрессия, подавляемая тревожность, неуверенность в себе, слабая структура Эго.

Таким образом, полно понять природу социальной адаптации возможно с учетом осознаваемого (субъективно-пере- живаемого) и неосознаваемого в поведении адаптирующейся личности. Такое изучение позволило выявить не только уровень протекания адаптации, но и особенности проявления адаптационных возможностей личности, подойти к этому вопросу комплексно, с учетом как личностных особенностей каждого, так и с учетом индивидуального и коллективного бессознательного, влияющих на адаптацию личности к современным социально-экономическим условиям.

Список литературы Роль архетипов индивидуального и коллективного бессознательного в процессе социальной адаптации личности

- Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации). -СПб., 1994.

- Вигдорчик М.И. Метод Леопольда Сонди как инструмент судьбоанализа: (концептуальные подходы к теории и практическому применению). -Кемерово, 1977.

- Каган М.С. Человеческая деятельность: (опыт системного анализа). -М., 1985.