Роль А.С. Емельянова в сельскохозяйственной науке

Автор: Абрамова Н.И., Хромова О.Л., Селимян М.О., Зенкова Н.В.

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 1 т.8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Алексей Степанович Емельянов являлся одним из ведущих специалистов в области сельского хозяйства. Он посвятил 45 лет трудовой деятельности научным исследованиям и достиг высоких результатов, которые были отмечены правительственными наградами. Алексей Степанович Емельянов внес значительный вклад в совершенствование молочных пород крупного рогатого скота, формирование системы нормированного кормления животных и выращивания молодняка. Под руководством А.С. Емельянова и при его непосредственном участии были проведены обследования холмогорского скота. По итогам зоотехнической оценки животных разработаны мероприятия по улучшению продуктивных и экстерьерных признаков крупного рогатого скота холмогорской породы. Алексей Степанович с сотрудниками института проводил опыты по раздою коров-первотелок, в итоге получены уникальные для 1930-х гг. результаты - 5000-6000 кг молока на корову. За высокие показатели научного опыта А.С. Емельянов был награжден орденом Ленина в 1936 и 1966 гг., а также одной золотой и двумя серебряными медалями ВДНХ. За большой вклад в сельскохозяйственную науку Алексей Степанович удостоен звания заслуженного зоотехника РСФСР и избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. Научная школа Алексея Степановича Емельянова актуальна и в настоящее время, поскольку в условиях введения международных санкций требуется решение вопросов, связанных с устойчивым развитием отечественного сельскохозяйственного производства, повышением качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основной задачей сельскохозяйственного производства на научной основе является обеспечение продовольственной безопасности России.

ID: 147247152 Короткий адрес: https://sciup.org/147247152

Текст ред. заметки Роль А.С. Емельянова в сельскохозяйственной науке

Алексей Степанович Емельянов был одним из ведущих специалистов в области сельского хозяйства. Он занимался проблемами совершенствования молочных пород скота, нормированного кормления и содержания животных, являлся заведующим кафедрой кормления сельскохозяйственных животных Вологодского молочного института. По результатам исследований Алексея Степановича опубликовано 250 трудов, содержащих рекомендации по использованию передовых методов разведения молочных пород крупного рогатого скота, нормированному кормлению коров, содержанию животных. Многие направления его исследований остаются актуальными и в настоящее время. Например, книга Алексея Степановича «Лактационная деятельность коров и управлению ею», изданная в 1953 году, востребована на современном этапе развития сельскохозяйственного производства (Емельянов, 1953). Важным элементом его научных трудов является возможность их практического использования для повышения эффективности производства.

Цель работы – описать жизненный путь А.С. Емельянова, его достижения и определить актуальность и востребованность его исследований в настоящее время.

Материалы и методика исследований

Проведены теоретические и методические исследования по развитию СевероЗападного научно-исследовательского институтамолочногоилугопастбищного хозяйства под руководством А.С. Емельянова. В ходе работы применялись общенаучные методы (системный подход, метод обобщения и др.), статистические (группировки, выборки, сравнения), графические приемы. Использовались данные Ежегодников по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации за 1999, 2007, 2022 гг. Формирование исследовательской базы данных проводилось по количественным и качественным признакам холмогорской породы крупного рогатого скота по России и Вологодской области.

В целях статистической обработки данных применялось стандартное программное обеспечение для персональных компьютеров Microsoft Word, Microsoft Excel.

Результаты исследования

Алексей Степанович Емельянов родился 24 февраля 1902 года в крестьянской семье в деревне Купчино Смоленской области. До 1918 года жил в деревне, помогал родителям по хозяйству: «С детства особенное пристрастие имел к животноводству и еще мальчишкой помогал матери доить коров, ухаживать за животными, ездил на лошадях в извоз»1. В 1923 году окончил Овиновщинский сельскохозяйственный техникум по специальности агронома-животновода, работал в качестве инструктора-скотовода.

В 1928 году после окончания Московского зоотехнического института работал младшим ассистентом в отделе животноводства Западной областной сельскохозяйственной опытной станции.

В 1929 году был назначен заведующим школой скотоводства молочного хозяйства, находившейся при отделе животноводства опытной станции в селе Крюково Смоленской области Издешковского района. В этом же году Алексей Степанович зачислен аспирантом на кафедру крупного рогатого скота Московского зоотехнического института (в настоящее время – Тимирязевская сельскохозяйственная академия).

В 1931 году после окончания аспирантуры А.С. Емельянов был назначен на работу в качестве ученого специалиста по животноводству в бюро животноводства при президиуме ВАСХНИЛ, где проработал два месяца.

Постановлением Президиума ВАСХНИЛ 20 марта 1931 года назначен в г. Вологду (пос. Молочное) заместителем директора по научной части Северного научноисследовательского института молочного хозяйства.

Научная работа Алексея Степановича Емельянова на руководящей должности тесно связана с историей института (Абрамова, 2020).

Становление Северо-Западного научноисследовательского института молоч-ногоилугопастбищногохозяйстваимени А.С. Емельянова проходило в нелегкие для страны послереволюционные времена. Он неоднократно преобразовывался и прошел путь от опытной станции до института РАН.

В 1921 году Постановлением коллегии Народного комиссариата земледелия РСФСР была создана Вологодская Северная областная опытная станция, которая находилась в подчинении Главного управления сельскохозяйственной науки Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1924 году она переименована в Вологодскую сельскохозяйственную опытную станцию, которая в 1926 году переведена на материальную базу совхоза «Куркино». В 1930 году на базе этой станции и опытных станций при кафедрах Вологодского молочнохозяйственного института создан Северный научно-исследовательский институт молочного хозяйства, реорганизованный в 1936 году в Северную краевую опытную станцию по животноводству. В 1956 году вследствие ее объединения с Государственной селекционной станцией (созданной в 1939 году на базе совхоза «Куркино») образована Вологодская государственная сельскохозяйственная опытная станция.

В 1968 году на базе Вологодской государственной сельскохозяйственной опытной станции создан Северо-Западный научноисследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИМЛПХ). В 1975 году на базе СЗНИИМЛПХ создан селекционный центр по холмогорской породе, в 1979 году институт стал головным координатором выполнения государственной научно-технической программы «Молоко» по Нечерноземной зоне РФ.

С 1984 года СЗНИИМЛПХ со штатом 200 человек, в том числе 90 научных сотрудников, вошел в состав НПО «Вологодское». Общее число работающих в опытно-производственных хозяйствах СЗНИИМЛПХ составило 1100 человек.

В 1993 году Постановлением Президиума Отделения РАСХН по Нечерноземной зоне РФ СЗНИИМЛПХ назначен координатором выполнения государственной научно-технической программы «Корма» по НЗ РФ. На базе СЗНИИМЛПХ проводились координационные совещания 36 институтов и опытных станций по заданиям научно-технических программ «Молоко», «Корма», «Нормы кормления» (Абрамова, Богорадова, 2007).

В 2017 году СЗНИИМЛПХ вошел в состав Вологодского научного центра РАН в статусе обособленного подразделения.

В 2021 году СЗНИИМЛПХ присвоено имя А.С. Емельянова с полным наименованием Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства имени А.С. Емельянова – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук».

РазвитиемолочногоскотоводствавРоссии имеет глубокие исторические корни. Значительный вклад в систематизацию и учет продуктивных качеств животных, разводимых на территории России, внесли такие ученые, как Н.В. Верещагин, А.А. Калан-тар, Е.Ф. Лискун, А.С. Емельянов (Емельянов, 1972) и др.

Возглавляя институт, Алексей Степанович направлял усилия коллектива на разработку важных вопросов, связанных с развитием молочного скотоводства в северных районах страны. Он проводил огромную работу как пропагандист. С 1933 года при институте издавалась своя газета «За овладение агрозоотехникой». Ее главным редактором и основным корреспондентом был сам А.С. Емельянов. В 2018 году традиции Алексея Степановича были продолжены, начал выходить научный журнал «АгроЗооТехника», который включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

Под руководством А.С. Емельянова и при его непосредственном участии осуществлялись обследования крупного рогатого скота в зонах деятельности ранее существовавших государственных племенных рассадников. На основе полученных данных разработаны планы племенной работы, направленные на улучшение породного состава молочного скота в колхозах и совхозах Вологодской и Архангельской областей.

В первой половине 1930-х гг. Алексей Степанович проводил опыты по раздою коров в совхозах «Молочное» и «Холмогорский», в колхозе «Домшино». По результатам этих опытов впервые было доказано, что отечественный скот способен давать высокие удои. От коров первого отела, поставленных на раздой, за триста дней лактации были получены надои по 6000–7000 килограммов молока (Емельянов, Дедюков, 1964).

За годы трудовой деятельности Алексей Степанович внес значительный вклад в создание высокопродуктивного молочного животноводства, в теорию и практику кормления, кормопроизводства и племенного дела. С 1944 года А.С. Емельянов по совместительству являлся директором школы животноводов и читал курс кормления сельскохозяйственных животных студентам Вологодского молочного института. С 1947 по 1971 год заведовал кафедрой кормления сельскохозяйственных животных Вологодского молочного института. В 1948 году вышла книга А.С. Емельянова «Системы кормовых рационов для кормления молочных коров», где он говорит о первостепенном значении рациона по ходу лактации коров (Емельянов, 1948). Его преемниками в этом вопросе являлись сотрудники отдела кормления, которые разработали методические рекомендации, технопроекты по организации полноценного кормления коров с разным уровнем продуктивности и условий содержания (Забегалова и др., 1986).

А.С. Емельянов внес значительный вклад в совершенствование племенных и продуктивных признаков холмогорской породы как одной из старейших отечественных пород. «Лучшей из древних пород молочного скота в СССР является холмогорская», – писал в своих трудах Алексей Степанович. – «Почти все породы и отродья молочного скота северных и центральных областей страны создавались с использованием в той или иной мере крови холмогорского скота» (Абрамова и др., 2017).

Он предложил научный подход к организации сбора информации и систематизации племенного материала по холмогорской породе Северо-Западного региона. В конце 1936 – начале 1937 года зоотехнической комиссией под руководством и при непосредственном участии А.С. Емельянова был проведен осмотр стад молочного скота на фермах, входящих в зону Холмогорского госплемрассадника Архангельской и Вологодской областей. Получены данные обследования племенных коров холмогорской породы (Емельянов, Николаев, 1960). Этими исследованиями он доказал, что, используя научные основы кормления, раздоя, способы отбора и подбора лучших животных, определяющихся при раздое, можно в значительной степени воздействовать на «резерв молочности» у каждого животного.

На основании материалов зоотехнического осмотра стад за 1946, 1957 гг. установлено увеличение количества животных с хорошими экстерьерными признаками в результате улучшения кормления скота. Появлялось все больше высокопродуктивных стад и отдельных коров-рекордисток (Емельянов и др., 1960).

Зоотехнический осмотр 1957 года был проведен также под общим руководством А.С. Емельянова (Емельянов и др., 1960). Получены данные о средней продуктивности коров холмогорской породы по стадам колхозных ферм Холмогорского района, превосходившие данные обсле- дований за 1936, 1947 гг., что свидетельствовало об улучшении племенных и продуктивных признаков подконтрольной популяции холмогорской породы крупного рогатого скота.

Разработанная А.С. Емельяновым методика оценки экстерьера животных использовалась до 1995 года, и до сих пор ее элементы применяются для оценки телосложения дочерей быков – производителей молочных пород.

Алексей Степанович являлся председателем совета по работе с холмогорской породой крупного рогатого скота, и это давало возможность координировать деятельность по улучшению холмогорского скота по всему Советскому Союзу. Первый план племенного совершенствования скота холмогорской породы по Великоустюгскому ГПР был разработан в 1957 году сотрудниками Вологодской Северной областной сельскохозяйственной опытной станции (СЗНИИМЛПХ) (Абрамова и др., 2019). Образование контрольных союзов, проведение обследований и выставок холмогорского скота позволили систематизировать работу с породой. Значительный вклад в совершенствование холмогорской породы Вологодской области внесли А.С. Емельянов, А.А. Соловьев, Ф.И. Резников, В.А. Ларчин, М.А. Никитина, А.А. Прозоров. Ими разработаны мероприятия по улучшению племенных, продуктивных и экстерьерных признаков холмогорского скота.

За 45 лет работы в институте Алексей Степанович Емельянов был удостоен высоких правительственных наград. В 1936 году на Первом Всесоюзном совещании передовиков награжден первым орденом Ленина. В 1946 году А.С. Емельянов защитил диссертацию на ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, а в 1954 году – докторскую диссертацию. В этом же году ему присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР».

В 1955 году получил звание профессора, а 1956 году избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ.

С 1960 года А.С. Емельянов – член коллегии министерства сельского хозяйства СССР. Он принимал участие в работе международных конференций по животноводству в ЧССР, ГДР. С 1960 по 1973 год являлся председателем секции кормления отдела животноводства ВАСХНИЛ и членом Всесоюзной аттестационной комиссии по защите диссертации.

На протяжении 45-летней трудовой деятельности на Вологодской земле А.С. Емельянов направлял усилия большого коллектива научных работников на решение важнейших проблем развития молочного животноводства и лугопастбищного хозяйства в сельхозпредприятиях Северо-Запада России.

В 1976 году в СЗНИИМЛПХ был создан селекционный центр по холмогорской породе, который контролировал и управлял работой по ее разведению на Северо-Западе Российской Федерации. Сотрудниками селекцентра разработано более 50 планов селекционно-племенной работы со стадами молочного скота.

С 1980-х гг. в холмогорской породе было начато использование быков голштинской породы. В результате массового использования голштинских быков-производителей на отечественных популяциях молочных пород, в том числе на холмогорской породе, основное поголовье животных по доле кровности было отнесено к голштинской породе (Абрамов, Абрамова, 2001).

В целях реализации Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 сентября 2020 года № 108 рабочей группой Минсельхоза России были подготовлены методические рекомендации по определению породы (породности) племенных животных2. В связи с проведением породной инвентаризации племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности произошли значительные изменения породной принадлежности животных в России.

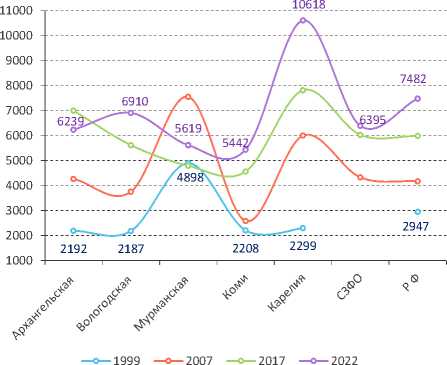

Рис. 1. Численность поголовья коров холмогорской породы по областям и республикам по годам, тыс. голов

Источники: Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (1999 год). Москва: Изд-во ВНИИплем, 2000. 254 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2007 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2008. 286 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2017 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2018. 274 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2022 год).

Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2023. 254 с.

С 1999 по 2022 год отмечается сокращение численности коров холмогорской породы по РФ в целом на 242,48 тыс. голов (рис. 1) . В Архангельской области поголовье коров уменьшилось на 17,49 тыс. голов и составило 4,31 тыс. голов в 2022 году. В Вологодской области в 2022 году поголовье составило 3,61 тыс. голов, в Мурманской – 1,41 тыс. голов, в Республике Коми – 2,17 тыс. голов, в Республике Карелии – 0,47 тыс. голов.

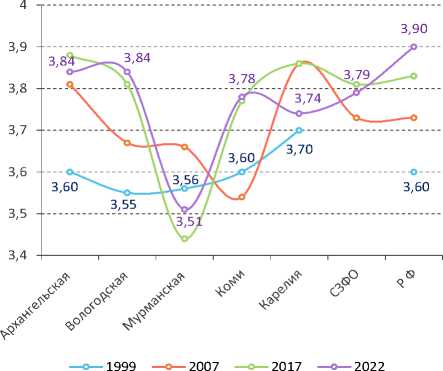

Надой коров холмогорской породы по РФ увеличился с 1999 года на 4535 кг молока и равнялся в 2022 году 7482 кг (рис. 2). Самый высокий надой (10618 кг молока) получен в Республике Карелии, однако следует отметить, что это одно стадо с поголовьем всего 470 коров. Высокий надой (6910 кг молока) получен в 2022 году в Вологодской области, что превосходит показатели 1999 года в 3,2 раза. В Мурманской области надой коров составил 5619 кг молока, в Республике Коми – 5442 кг.

Рис. 2. Надой коров холмогорской породы по областям и республикам по годам, кг

Источники: Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (1999 год). Москва: Изд-во ВНИИплем, 2000. 254 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2007 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2008. 286 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2017 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2018. 274 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2022 год).

Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2023. 254 с.

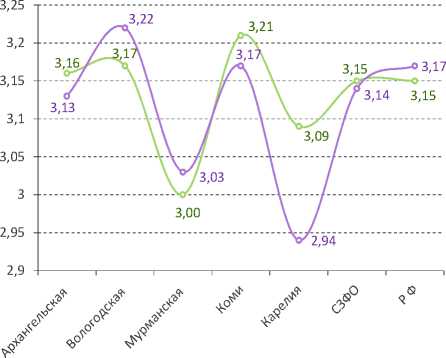

За последние 5 лет (с 2017 по 2022 год) по областям и республикам сохраняется уровень МДЖ и МДБ в молоке. Самый низкий показатель МДЖ (3,51%) в 2022 году установлен в Мурманской области (рис. 3) . В Архангельской и Вологодской областях МДЖ в молоке коров составила 3,84% за 2022 год, в Республике Коми и Республике Карелии – 3,78 и 3,74% соответственно.

Рис. 3. МДЖ в молоке коров холмогорской породы по областям и республикам по годам, %

Источники: Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (1999 год). Москва: Изд-во ВНИИплем, 2000. 254 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2007 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2008. 286 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2017 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2018. 274 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2022 год).

Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2023. 254 с.

С 2017 года в отчет по бонитировке молочных пород крупного рогатого скота был введен показатель массовой доли белка в молоке коров. По МДБ в молоке коров самый низкий показатель в 2022 году установлен в Мурманской области (3,00%) и Республике Карелии (-2,94%; рис. 4 ). Самый высокий показатель МДБ в молоке коров – в Вологодской области (3,22%) и Республике Коми (3,21%).

Следовательно, необходимо создавать генофондные фермы по сохранению отечественного племенного материала холмогорской породы крупного рогатого скота, обладающей уникальными породными особенностями: приспособленностью к суровым северным условиям, продолжительностью хозяйственного использования, крепостью иммунитета и др.

В настоящее время научные сотрудники отдела разведения сельскохозяйственных

2017 —о— 2022

Рис. 4. МДБ в молоке коров холмогорской породы по областям и республикам в 2017, 2022 гг., %

Источники: Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2017 год). Москва: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2018. 274 с.; Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2022 год). Москва: Изд-во

ФГБНУ ВНИИплем, 2023. 254 с.

животных СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН продолжают работу над проблемами разведения молочных пород (Власова и др., 2016). Основной задачей продолжателей учения А.С. Емельянова является повышение генетического потенциала быков-производителей отечественных пород молочного скота в Вологодской области (Абрамова и др., 2019).

Главным направлением современной сельскохозяйственной науки в настоящее время должно быть сохранение отечественных молочных пород крупного рогатого скота, обладающих уникальными наследственными качествами (устойчивость к заболеваниям, продолжительность хозяйственного использования животных) (Абрамова и др., 2017a; Абрамова и др., 2017b).

В связи с этим разрабатываются методические положения по совершенствованию племенных, продуктивных и воспроизводительных признаков крупного рогатого скота на основе получения и использования лучшего мирового и отечественного генофонда молочных пород в условиях СевероЗападной зоны Российской Федерации.

Продолжая традиции А.С. Емельянова и используя современные методы и технологии научных исследований, сотрудники СЗНИИМЛПХ осуществляют исследования на более высоком уровне с применением современного оборудования. Например, в 2023 году закуплен генетический анализатор «Нанофор», позволяющий проводить молекулярно-генетическую экспертизу происхождения животных. В лабораторию химического анализа закуплена и используется Автоматизированная система определения содержания азота/белка по Къельдалю Kjeltec Auto 2200. В лаборатории биохимии и физиологии животных появился «Биохимический анализатор STAT FAX 3300».

Заключение

А.С. Емельянов за 45 лет трудовой деятельности в СЗНИИМЛПХ внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственной науки по направлениям разведения, кормления, пастбищного содержания животных, механизации сельскохозяйственных процессов, а также в обучение молодых поколений, возглавляя с 1947 по 1971 год кафедру кормления сельскохозяйственных животных Вологодского молочного института. Научная школа Алексея Степановича Емельянова актуальна и в настоящее время, объединяя ученых, что приводит новым достижениям в данной отрасли.

Список литературы Роль А.С. Емельянова в сельскохозяйственной науке

- Абрамов А.И., Абрамова Н.И. (2001). Программа селекции холмогорского скота Вологодской области // Совершенствование племенных и продуктивных качеств холмогорского скота в условиях Европейского Севера России: мат-лы науч.-практ. конф. Северо-Западного научного центра РАСХН / Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-Западный научный центр, Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. С. 81–86.

- Абрамова Н.И. (2020). Вклад А.С. Емельянова в развитие института // АгроЗооТехника. Т. 3. № 2.

- Абрамова Н.И., Богорадова Л.Н. (2007). История развития холмогорской породы в Вологодской области // Наука в развитии АПК северных территорий: сб. науч. трудов по мат-лам науч.-практ. конф. Архангельского НИИСХ (г. Архангельск, 29–30 июня 2007 г.). С. 113–116.

- Абрамова Н.И., Богорадова Л.Н., Власова Г.С. (2017a). История создания и проблема сохранения отечественной холмогорской породы крупного рогатого скота // Беловский сборник: мат-лы конф. С. 336–338.

- Абрамова Н.И., Богорадова Л.Н., Власова.С., Выморкова Е.В. (2017b). Генетический вклад животных различной селекции холмогорской породы в продуктивные показатели стада // Зоотехния. № 3. С. 2–4.

- Абрамова Н.И., Власова Г.С., Богорадова Л.Н. (2019). Роль А.С. Емельянова в совершенствовании холмогорской породы крупного рогатого скота Северо-Западного региона // Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы: мат-лы II Междунар. науч.-практ. конференции. Вологда. С. 14–21.

- Абрамова Н.И., Власова Г.С., Богорадова Л.Н., Хромова О.Л. (2019). Генетический потенциал быков-производителей отечественных пород молочного скота Вологодской области //АгроЗооТехника. Т. 2. № 3. DOI: 10.15838/alt.2019.2.1.1

- Власова Г.С., Абрамова Н.И., Богорадова Л.Н., Хромова О.Л., Федорова Е.А. (2016). Тенденции развития молочного скотоводства Вологодской области и Северо-Западного региона // Молочнохозяйственный вестник. № 1 (21). С. 14–19.

- Емельянов А.С. (1948). Системы кормовых рационов для кормления молочных коров. Вологда: Красный Север. 202 с.

- Емельянов А.С. (1972). Научные основы выращивания высокопродуктивных молочных коров // Основные направления племенной работы в животноводстве: мат-лы семинара. Москва: Россельхозиздат. С. 196–205.

- Емельянов А.С., Дедюков И.И. (1964). Стадо племенных коров опытной фермы Дитятьево. Вологда: Вологодское книжное изд-во. 80 с.

- Емельянов А.С., Николаев И.Т. (1960). Холмогорский молочный скот в колхозах Холмогорского госплемрассадника. (по данным с 15.11.1936 по 10.01.1937) // Сборник научных трудов. Вып. 2. Вологда. С. 1–44.

- Емельянов А.С., Ролле Л.А., Шарыпин Ф.Д. (1960). Холмогорский молочный скот в колхозах Холмогорского госплемрассадника (по данным 1957 г.) // Сборник научных трудов. Вып. 2. Вологда. С. 157–250.

- Емельянов А.С., Шарыпин Ф.Д., Дербина К.А. (1960). Холмогорский молочный скот в колхозах Холмогорского госплемрассадника (по данным 1947 г.) // Сборник научных трудов. Вып. 2. Вологда. С. 45–156.

- Емельянов А.С. (1953). Лактационная деятельность коров и управление ею. Вологда: Красный Север. 256 с.

- Забегалова Н.Н., Фирулева Н.А., Смирнова Л.Н., Кузнецова Н.В., Экономова Н.Б. (1968). Методические рекомендации по организации полноценного кормления коров с продуктивностью 4000–5000 кг молока в условиях беспривязного содержания. Вологда: Областная типография. 24 с.