Роль качественных объемистых кормов в формировании продуктивности, здоровья и рентабельности молочного стада

Автор: Сыроватский М.В., Макеева А.А., Быков Д.В.

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов

Статья в выпуске: 3 т.8, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях интенсификации молочного животноводства, роста себестоимости кормов и необходимости перехода к устойчивым системам производства особую актуальность приобретает проблема обеспечения высокопродуктивных коров объёмистыми кормами надлежащего качества. Целью настоящего исследования стало установление влияния качества объемистых кормов (сена, силоса, сенажа) на продуктивность, состав молока, физиологическое состояние и экономическую эффективность кормления дойных коров при одинаковой структуре рациона. В отличие от большинства работ, в которых рассматриваются вопросы энергетической или протеиновой насыщенности рационов, данное исследование акцентировано на качественных характеристиках объемистых кормов как ключевом факторе физиологической полноценности питания. Методологической основой работы послужил производственный эксперимент с участием 100 коров в первую треть лактации, разделенных на две паритетные группы. В течение 120 дней изучались удои, состав молока, биохимические показатели крови, поедаемость рациона и экономические параметры. Использование кормов исключительно первого класса позволило достоверно увеличить удой на 8,8%, повысить жирность и белковость молока, снизить уровень соматических клеток и улучшить обменные процессы, что подтвердилось ростом количества глюкозы, общего белка и альбумина в крови. Дополнительно установлено увеличение конверсии сухого вещества и прирост чистой прибыли на 6,6 тыс. руб. на голову. Ограничением исследования является проведение опытов в рамках одного предприятия с единственной породой крупного рогатого скота. Перспективными направлениями выступают многофакторные полевые опыты с учетом породных и климатических различий, а также технологических особенностей заготовки и хранения кормов. Полученные результаты подчеркивают стратегическую значимость качества объемистых кормов для биологической и экономической устойчивости молочного производства.

Объемистые корма, молочная продуктивность, коровы, сенаж, силос, сено, экономическая эффективность, состав молока, биохимия крови, рентабельность

Короткий адрес: https://sciup.org/147251036

IDR: 147251036 | УДК: 636.2.085.12:637.12 | DOI: 10.15838/alt.2025.8.3.2

Текст научной статьи Роль качественных объемистых кормов в формировании продуктивности, здоровья и рентабельности молочного стада

Современное молочное животноводство находится в стадии глубокой технологической трансформации. Повышение продуктивности дойного стада, увеличение доли промышленного содержания, использование высокопродуктивных пород и углубление специализации хозяйств требуют пересмотра подходов к кормлению животных. При этом фундаментальным, биологически обоснованным и проверенным временем остается принцип: молочная продуктивность не может быть реализована без полноценного обеспечения животных объемистыми кормами надлежащего качества (Головин и др., 2016; Селин, 2022).

На фоне широкого внедрения концентратов и белково-энергетических добавок наблюдается тенденция к снижению доли объемистых кормов в рационе высокопродуктивных животных. Такая стратегия, как показывают исследования последних десятилетий и производственная практика, является крайне рискованной. Искусственное повышение энергетической плотности рациона за счет концентратов без должного обеспечения структурной клетчаткой приводит к снижению буферной емкости рубца, ацидозам, угнетению целлюлолитической микрофлоры, а в долгосрочной перспективе – к потере удоя, нарушению воспроизводительной функции и выбраковке животных по причинам, связанным со здоровьем обмена веществ. Таким образом, краткосрочная выгода оборачивается стратегическими потерями (Пастухов и др., 2020).

Следует отметить, что качественные объемистые корма – это также ключ к устойчивому животноводству в условиях климатических и экономических вызовов. Производство высококачественного сенажа и силоса из многолетних трав и кукурузы, использование пастбищных ресурсов, оптимизация сроков уборки и условий хранения – все это позволяет не только снизить себестоимость рациона, но и минимизировать зависимость от импортных компонентов, стабилизировать продуктивность при колебаниях цен на зерно и комбикорма (Волостнова и др., 2015; Симонов и др., 2016).

Исторически именно объемистые корма лежали в основе кормления крупного рогатого скота. Традиционная аграрная практика, построенная на использовании сенокосов, пастбищ и силосования, позволяла формировать устойчивые молочные хозяйства без чрезмерной зависимости от концентратов. Современные данные не только не опровергают эти подходы, но и научно обосновывают их актуальность. При грамотной агротехнике и технологии заготовки можно получать корма с переваримостью клетчатки выше 60% и энергетической ценностью, приближающейся к концентратам, при этом сохраняя физиологическую полноту рациона (Селин, 2022; Сычева и др., 2022; Гусаров, Симонов, 2022; Kolečkář et al., 2024).

Вопрос качества объемистых кормов выходит сегодня на первый план. Недостаточно просто включать их в рацион – требуется контроль химического состава, содержания нейтрально- и кислото-детергентной клетчатки (NDF, ADF), их переваримости (dNDF), энергетической плотности, уровня сырого и перевариваемого протеина. Не менее важно учитывать физические характеристики: длину частиц, их структуру, содержание легко-разлагаемой органики. Все это влияет на скорость ферментации, поведение коров у кормушки и в стойле, ритм жвачки и, как следствие, продуктивность (Гусаров и др., 2018).

Таким образом, объемистые корма – это неотъемлемая и незаменимая основа молочного рациона. Их значение выходит за рамки простой кормовой ценности, охватывая весь спектр физиологических, микробиологических, экономических и экологических аспектов молочного животноводства. В условиях перехода к устойчивому сельскому хозяйству и росту соци- альной значимости продовольственной безопасности вопрос эффективного использования объемистых кормов приобретает стратегическое значение (Симонов и др., 2016; Grant, Ferraretto, 2018; Сельма-нович и др., 2020).

Настоящая статья посвящена всестороннему анализу роли объемистых кормов в кормлении молочного скота, оценке их физиологической функции, факторов, влияющих на их эффективность, а также рекомендациям по их применению в условиях современных высокопродуктивных технологий.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в условиях промышленного молочного скотоводства проведена комплексная сравнительная оценка влияния качества объемистых кормов различной классификации (I и II классов) на продуктивные, биохимические и экономические показатели лактирую-щих коров. Установлена достоверная зависимость между уровнем питательной полноценности объемистых кормов и показателями молочной продуктивности, качественного состава молока (жир, белок, соматические клетки), а также метаболического статуса коров. Получены экспериментальные данные, подтверждающие, что использование объемистых кормов исключительно I класса позволяет достичь прироста молочной продуктивности до 8,8% и достоверного улучшения биохимических показателей крови (общий белок, глюкоза, холестерин и др.), что свидетельствует об оптимизации обмена веществ. Разработан и апробирован производственный рацион на основе высококачественных сена, сенажа и силоса, показавший экономическую эффективность (дополнительная выручка от реализации молока за 120 суток составила 607,2 тыс. руб., а прирост чистой прибыли – более 330 тыс. руб.). Представленные результаты уточняют современные представления о роли объемистых кормов в обеспечении физиологического благополучия, продуктивности и экономической устойчивости молочных ферм.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось в условиях действующей молочно-товарной фермы на базе сельскохозяйственного предприятия Московской области (ЦФО, климат умеренно-континентальный), специализирующегося на производстве молока от коров голштинской породы. Общее поголовье дойного стада составляло 800 голов. Средний удой на фуражную корову в хозяйстве на момент начала опыта – 8200 кг молока за лактацию.

Целью исследования являлось изучение влияния качества объемистых кормов на продуктивность и обменные процессы у лактирующих коров при одинаковой структуре рациона.

Для постановки опыта были отобраны 100 коров в первой фазе лактации (до 120 дня), близких по живой массе (580–620 кг), физиологическому состоянию, продуктивности (удой за предыдущую лактацию 7800–8300 кг), возрасту (2–4 лактация). Животные были распределены на две группы, по 50 голов каждая, по методу пар-аналогов.

Рационы обеих групп были сбалансированы по питательным веществам с учетом потребности в энергии, протеине, клетчатке, макро- и микроэлементах в соответствии с методическими рекомендациями по нормированию и балансированию рационов для крупного рогатого скота (ФГБНУ «ВИЖ им. Л.К. Эрнста»)1. Структура рационов, уровень сухого вещества и его компонентов соответствовали физиологическим потребностям высокопродуктивных коров в первой трети лактации, с одинако- вым соотношением компонентов, но различались качеством объемистых кормов.

Контрольная группа (Группа I) получала сено луговое 1 класса (по ГОСТ 27950– 2015); силос кукурузный 2 класса (содержание сухого вещества 28%, NDF – 48%, ADF – 32%); сенаж из разнотравья 2 класса (влажность 52%, dNDF48 – 44%, сырой протеин – 11%); комбикорм-концентрат для лактирующих коров 1 класса (по ТУ предприятия).

Опытная группа (Группа II) получала те же по структуре корма, но все корма были 1 класса качества: сено луговое 1 класса; силос кукурузный 1 класса (сухое вещество 33%, NDF – 41%, ADF – 26%, dNDF48 – 55%); сенаж разнотравный 1 класса (влажность 47%, переваримость клетчатки >58%, сырой протеин – 13%); тот же комбикорм 1 класса (табл. 1) .

Соотношение объемистых и концентрированных кормов в сухом веществе составляло 60:40. Кормление осуществлялось по схеме TMR (полносмешанный рацион), трижды в сутки, с контролем остатка.

В течение 120 дней проводились следующие измерения и анализы:

– учёт удоев (ежемесячно, индивидуально);

– анализ пробы молока раз в месяц (жир, белок, соматические клетки);

– изучение поедаемости рациона (остатки корма по группам);

– анализ обмена веществ по биохимическим показателям крови (мочевина, общий белок, глюкоза) у 10 коров из каждой группы с отбором крови в начале и в конце опыта;

– наблюдение за проявлением нарушений пищеварения, охоты, а также регистрация случаев заболеваний.

Статистическая обработка данных осуществлялась методом дисперсионного

Таблица 1. Структура рационов и их питательная ценность, на 1 голову в сутки, в пересчете на 100 % сухого вещества

Результаты и обсуждение

В ходе проведения 120-дневного производственного опыта были получены достоверные различия между контрольной и опытной группами коров по ряду ключевых показателей продуктивности, физиологического состояния животных и использования кормов. Основным фактором, обусловившим различия, являлось качество объемистых кормов при одинаковой структуре и соотношении компонентов рационов.

Молочная продуктивность. Уже с первой декады опыта в опытной группе (Группа II), получавшей объемистые корма исключительно 1 класса, наметилась устойчивая положительная динамика удоя. Средний суточный удой коров по группам приведён в табл. 2 .

Таблица 2. Среднесуточный удой и состав молока за период опыта (n = 50 голов)

|

Период |

Удой, кг/сутки (Гр. I) |

Удой, кг/сутки (Гр. II) |

±, % |

|

1 месяц |

26,0 ± 0,5 |

26,97 ± 0,6* |

+3,7 |

|

2 месяц |

26,0 ± 0,5 |

28,4 ± 0,6* |

+9,2 |

|

3 месяц |

25,6 ± 0,5 |

28,5 ± 0,6* |

+11,3 |

|

4 месяц |

25,6 ± 0,5 |

28,4 ± 0,6* |

+10,9 |

|

Среднее за опыт |

25,9 ± 0,5 |

28,17 ± 0,6** |

+8,8 |

|

Источник: результаты исследований авторов. |

|||

Анализ динамики удоя коров в течение четырех месяцев опыта выявил устойчивое и статистически достоверное преимущество опытной группы, получавшей объемистые корма исключительно первого класса.

Уже в первый месяц продуктивность коров опытной группы превысила показатели контрольной на 3,7% (P < 0,05) , что указывает на быструю реакцию организма на улучшение качества рациона. Во второй и особенно в третий месяцы разница увеличилась до 9,2 и 11,3% соответственно (P < 0,05) , что соответствует закономерной фазе пика лактации и говорит о лучшем сохранении удоя у коров опытной группы.

В четвертом месяце сохранялось устойчивое различие в пределах 10,9%, что позволяет говорить о пролонгированном эффекте качественных объемистых кормов на уровень продуктивности в течение всей первой половины лактации. Такое увеличение удоя при одинаковой структуре рациона и уровне концентратов объясняется лучшей переваримостью клетчатки, более высокой поедаемостью, оптимальным рН рубца и усиленной микробной синтезирующей активностью.

В среднем за весь период эксперимента опытная группа имела преимущество в 2,3 кг молока/сутки, что составило +8,8% к уровню контроля (P < 0,01) . Этот прирост обеспечен не увеличением кормозатрат, а исключительно улучшением качества объемистых компонентов рациона, что подчеркивает высокую биологическую и экономическую значимость вопроса.

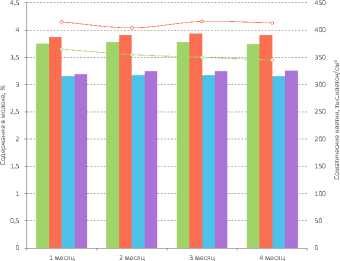

Качественные показатели молока. В течение всего 4-хмесячного опытного периода отмечалась устойчивая положительная динамика качественных показателей молока у коров опытной группы по сравнению с контрольной, что прямо связано с улучшением качества объемистых кормов в рационе (рис. 1) .

■ м Жир, % (Гр. I)

■ MB Жир, % (Гр. II)

■■■ Белок, % (Гр. I)

■■■ Белок, % (Гр. II)

СК I (тыс/см³)

СК II (тыс/см³)

Рис. 1. Динамика качественных показателей молока

Источник: результаты исследований авторов.

Среднее содержание жира в молоке у коров опытной группы составляло 3,91 ± ,05%, что на 4,2% выше, чем в контрольной группе (3,75 ± 0,05%). Достоверные различия наблюдались уже с первого месяца и усиливались к концу опыта. Это свидетельствует о лучшей энергетической обеспеченности и стабильной работе рубцовой микрофлоры, так как жировая фракция в молоке чувствительна к нарушению рубцового метаболизма и дефициту структурной клетчатки.

Содержание белка в молоке в опытной группе было стабильным и находилось на уровне 3,196–3,253%, тогда как в контрольной группе наблюдалась слабая отрицательная тенденция от 3,178 до 3,158%. Хотя абсолютные различия были невелики, они сохранялись на протяжении всего опыта. Белковый компонент молока тесно связан с аминокислотным и микробным белковым обеспечением, которое, в свою очередь, зависит от активности целлюлолитической микрофлоры, стабильно функционирующей только при высоком качестве объемистых кормов.

Особого внимания заслуживает снижение уровня соматических клеток в молоке у коров опытной группы. Уже в первом месяце их уровень был ниже на 50 тыс./см³, а к концу опыта разница достигала 68 тыс./см³. В контрольной группе уровень соматических клеток колебался в пределах 404– 416 тыс./см³, в то время как в опытной он устойчиво снижался до 345 тыс./см³. Это указывает на более стабильное состояние здоровья молочной железы, снижение субклинического воспаления, что также может быть связано с лучшей иммунной реактивностью и обменом веществ на фоне сбалансированного кормления.

Поедаемость и использование корма . По данным наблюдений за остатками и потреблением коровы опытной группы потребляли рацион полнее, остатки были ниже на 14%, а общее потребление сухого вещества выше в среднем на 0,6 кг/сутки. Это подтверждает более высокую поедае-мость кормов с лучшими органолептическими характеристиками (запах, структура, pH) и переваримостью.

Коэффициент конверсии сухого вещества в 1 кг молока составил: контрольная группа – 0,87 кг молока/кг СВ; опытная – 0,95 кг молока/кг СВ.

Таким образом, эффективность использования корма увеличилась на 9,2%.

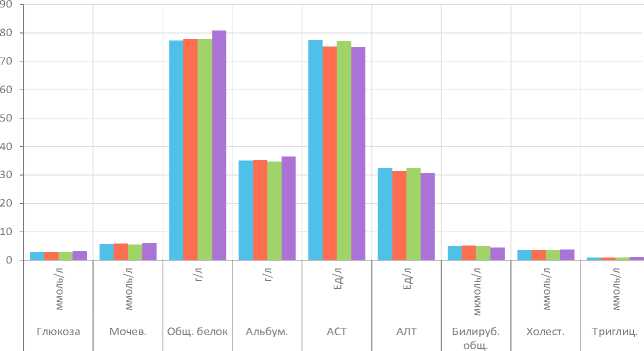

Биохимические показатели крови коров. Для оценки метаболического состояния животных и выявления возможных физиологических эффектов от кормления объемистыми кормами различного качества был проведен анализ биохимических показателей крови у коров обеих групп в начале и в конце 120-дневного опыта. Показатели включали как энергетические и белковые метаболиты (глюкоза, мочевина, общий белок, альбумин), так и маркеры функции печени (АСТ, АЛТ, билирубин), липидного обмена (холестерин, триглицериды), минерального статуса (кальций, фосфор).

Визуальное представление данных позволяет объективно сопоставить динамику показателей в контрольной и опытной группах, что существенно повышает наглядность и аналитическую ценность полученных результатов (рис. 2) .

По результатам анализа выявлены четкие различия между контрольной и опытной группами: к концу опыта у коров опытной группы наблюдалось значительное увеличение концентрации глюкозы в крови (3,16 ммоль/л против 2,85 ммоль/л у контроля). Это отражает более стабильное энергетическое состояние и свидетельствует о хорошем балансе между поступлением энергии с кормом и ее расходом на продукцию молока (P < 0,05).

Общий белок и альбумин: более высокие уровни в опытной группе (80,92 г/л и 36,44 г/л) указывают на лучшее протеиновое обеспечение и активный синтез белков в печени. В контрольной группы данные параметры остались на исходном уровне.

Мочевина: в пределах физиологической нормы, но в опытной группе отмечена тенденция к росту, что может быть связано с более высоким уровнем усвояемого белка в рационе.

Показатели функции печени (АСТ, АЛТ, билирубин): в опытной группе наблюдались стабилизация и снижение активности АСТ и АЛТ, а также небольшое снижение билирубина, что свидетельствует об отсутствии перегрузки печени и благоприятной детоксикационной активности.

Липидный обмен (холестерин, триглицериды): в опытной группе к концу опыта наблюдался умеренный рост этих показателей при сохранении физиологической нормы, что говорит о полноценном энергетическом и липидном обмене.

Кальций и фосфор: сохранялись на стабильном уровне в обеих группах, но в опытной отмечалось небольшое повышение кальция и фосфора, что, возможно, связано с лучшей минерализацией кормов и переваримостью.

Гр. I - начало

Гр. II - начало

Гр. I - конец

Гр. II - конец

Кальций

Рис. 2. Динамика биохимических показателей крови коров

Источник: результаты исследований авторов.

Фосфор

Экономическая эффективность. Для комплексной оценки практической значимости использования объемистых кормов различного качества в рационах дойных коров была произведена экономическая оценка эффективности технологии. Расчеты основывались на фактических показателях удоев, структуре рациона, стоимости кормодня, рыночной цене реализуемого молока и расчетной доле кормов в общих затратах на производство.

Особенность методики – расчет на стандартное опытное поголовье (50 голов) в течение 120 суток (4 месяца), что соответствует основной части продуктивной лактации. В опытной группе было учтено удорожание кормов первого класса по сравнению с комбинированным рационом контрольной группы (на 5%), что позволяет объективно оценить рентабельность применения более качественных объемистых кормов в условиях реального производства.

На протяжении 120 суток опытные коровы, получавшие объемистые корма исключительно первого класса, превосходили контроль по суточному удою на 2,3 кг, что дало дополнительные 13 800 кг молока по группе. Это обеспечило увеличение выручки от реализации молока на 607 200 руб. по сравнению с контрольной группой (табл. 3) .

Несмотря на увеличение стоимости рациона в опытной группе (из-за применения кормов первого класса) на 124 500 руб. за период, чистая прибыль оказалась выше более чем на 330 000 руб. В пересчете на одну корову дополнительная прибыль составила 6 611 руб., что говорит о высоком экономическом потенциале технологии.

Также важно подчеркнуть, что рентабельность производства молока в опытной группе достигла 29,0% против 24,5% в контрольной. Таким образом, при незначительном увеличении затрат удается существенно улучшить финансовые по-

Таблица 3. Экономическая эффективность за 120 суток

Заключение

Качество объемистых кормов оказывает ключевое влияние на продуктивность дойных коров. При использовании кормов исключительно первого класса в опытной группе был достигнут стабильный прирост удоя в среднем на 2,3 кг молока в сутки, или 8,8% по сравнению с контролем (P < 0,01), без увеличения доли концентратов в рационе.

Качественные объемистые корма способствуют улучшению состава молока. Содержание жира и белка в молоке в опытной группе было достоверно выше (на 3,2–4,5% по жиру и 1,2–3,0% по белку), а уровень соматических клеток – ниже на 12–16,4%, что указывает на лучшее здоровье вымени и обмен веществ.

Физиологическое состояние животных улучшается на фоне кормов первого класса. Биохимические показатели крови опытных коров характеризовались более высоким уровнем глюкозы, общего белка и альбумина, нормализацией печеночных ферментов, что отражает снижение риска метаболических нарушений и кетоза.

Экономическая эффективность технологии доказана. Дополнительная выручка от реализации молока за 120 суток составила 607,2 тыс. руб., а прирост чистой прибыли – более 330 тыс. руб. Рентабельность молочного производства в опытной группе возросла с 24,5 до 29,0%, несмотря на увеличение затрат на корма на 5%.

Применение объемистых кормов первого класса при прочих равных условиях – это не затратная, а инвестиционная стратегия. Она обеспечивает повышение продуктивности, улучшение здоровья коров и увеличение рентабельности производства.