Роль «Ландшафтной памяти» в сохранении усадьбы М.В. Ломоносова усть-рудица - памятника культуры XVIII-XIX вв

Автор: Осипов Дмитрий Владимирович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 1 (18), 2011 года.

Бесплатный доступ

Усть-Рудица - усадьба, принадлежавшая М.В. Ломоносову и его потомкам В 1753-1765 гг. здесь функционировал завод цветного стекла и были созданы передовые по тем временам технологии стекольной промышленности, сформирована школа художников-мозаичистов. Печальная судьба места утраченного памятника вызывает озабоченность и желание привести его юридический статус и состояние в соответствие с культурологической ценностью объекта.

Культурное наследие, ландшафт, м.в. ломоносов, мозаика, охранный статус, усадьба, усть-рудица, цветное стекло

Короткий адрес: https://sciup.org/14031228

IDR: 14031228 | УДК: 712

Текст научной статьи Роль «Ландшафтной памяти» в сохранении усадьбы М.В. Ломоносова усть-рудица - памятника культуры XVIII-XIX вв

Кратко напомним историю усадьбы Усть-Рудица времени М.В. Ломоносова [5; 7; 9]. Фабрику заложили 6(17) мая 1753 г. Место для постройки было выбрано весьма удачно. В семи верстах от нее, вблизи деревни Шишкиной, находился карьер пригодного для стекловарения песка двух разных оттенков: желтоватого и светлого. В те времена многоводная Рудица обеспечивала производство необходимым количеством проточной воды. Окрестные лесные угодья давали материал для строительства, а также обеспечивали топливом плавильные печи и поташом – процесс стекловарения.

Усть-Рудица была спланирована и строилась Ломоносовым без каких бы то ни было признаков роскоши, свойственных имениям елизаветинского времени. Везде явный хозяйственный расчет, скромное подсобное хозяйство для выращивания овощных и плодовых культур, регулярность и правильность посадок.

К середине февраля 1754 г. были построены усадебный дом и лаборатория (стекольный цех), началось строительство дамбы и плотины на крепких шпунтовых сваях со шлюзами и воротами, а также первого варианта механической лесопилки с приспособлениями для размельчения смеси, шлифования и полировки стекольной продукции. Одновременно возводились здания приусадебных служб: барак для крепостных крестьян-строителей, поварня, людская, черная изба, погреба, бани, хлева, конюшни. Кузница располагалась ниже плотины на левом берегу речки Рудица. В ней изготавливали скобяные изделия для подсобного хозяйства усадьбы и стекольного производства фабрики, инструменты и части механизмов, спроектированных лично Ломоносовым.

Как усадебная, так и заводская часть фабрики были решены в традициях регулярной планировки. Прямоугольник приусадебного двора в пределах ограды с садом и огородами симметрично разделяла сквозная широкая дорога, ведущая от построенного в один этаж «дома для приезду» с мезонином на фундаменте из красного кирпича. Позднее (вероятно уже в 1760- х гг.) к дому с двух сторон были пристроены флигеля, в которых, по-видимому, выполняли работы по набору бисерщики

Общество

Terra Humana

и мозаичисты. Общий вид центральной усадьбы с производственными постройками Усть-Рудицкой фабрики Ломоносова по состоянию на конец 1750-х гг. запечатлен на панно, набранном из бисера и стекляруса (см. рис. на 4-й стр. обложки).

Ниже плотины, на левом берегу Рудицы располагалась слобода фабричных людей, а на правом берегу рек Черная и Коваши стояли крестьянские дома, все это поселение позднее получило название деревни Усть-Рудица. В годы Великой Отечественной войны свыше 100 домов деревни были сожжены и сровнены с землей – здесь с сентября 1941 по январь 1944 года проходила передняя линия обороны знаменитого Ораниенбаумского плацдарма. Сейчас на месте урочища Усть-Рудица местами видны только остатки фундаментов домов, вековые липы и лиственницы да одичавшие яблони с живописными куртинами декоративных кустарников.

Незадолго до смерти М.В. Ломоносов обратился в Сенат с просьбой не оставить заботу о «великом мозаичном деле», высоко оценивая возможности своих талантливых учеников – мозаичистов и помощников. Смерть оборвала жизнь ученого 4(15) апреля 1765 г. После смерти ученого Сенат признал, что «Ломоносов, упражняясь в свободных науках, не имел времени стараться об оставлении своей фамилии каких-либо стяжаний, но еще насупротив того, по причинившемуся от бисерной фабрике убытку, введя ее в недостаточное состояние... окончил дни свои, не оставя, чем погреби себя...».

Через три года после смерти М.В. Ломоносова в 1768 г. фабрика цветного стекла прекратила свою деятельность, наследники и соратники не справились с организационными и финансовыми трудностями налаженного производства. В 1768 г. Усть-Рудицкое имение ввиду неоспоримых заслуг М.В. Ломоносова было отдано императрицей Екатериной II в вечное и потомственное владение его дочери Елене Михайловне, в замужестве Константиновой. Потомки Ломоносова владели им около полутора столетий до 1917 г. [5].

Благодаря ценнейшим раскопкам Усть-Рудицкой археологической экспедиции АН СССР в 1949–1953 гг. под руководством В.В. Данилевского удалось обнаружить до 60 тысяч сохранившихся с Ломоносовского времени предметов, найти фундаменты фабричных зданий, точно определить расположение и назначение построек усадьбы и отдельных фабричных помещений, место плотины, стекловаренных печей.

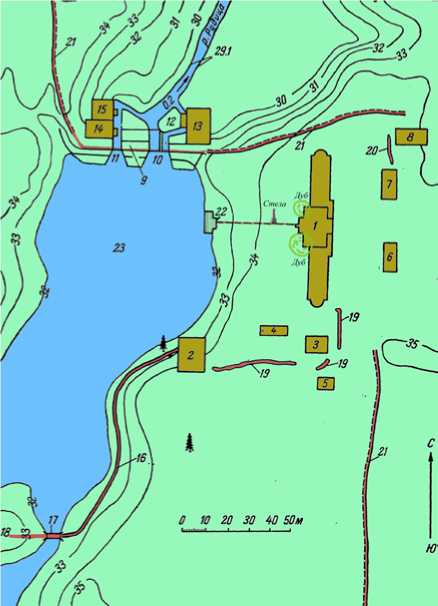

Это позволило воссоздать топографию фабричного комплекса, привязать план фабрики к местности (рис. 1), установить последовательность технологических операций фабричного производства и получить богатейший научно-исторический материал о производстве цветного стекла [3]. По правилам проведения археологических разведок все раскопанные экспедицией площади усадьбы после выполнения запланированных работ были засыпаны, и на выявленных объектах поставлены указатели – реперы, к сожалению полностью утраченные к настоящему времени.

Следы пейзажей усадьбы времен потомков Ломоносова (конец XVIII – начало XX вв.). На плане Усть-Рудицкого имения 1785 г. уже нет и следа знаменитой стекольной фабрики. Как была ликвидирована Усть-Рудицкая фабрика, что стало с фабричным оборудованием, инструментами и постройками, неизвестно. К 1859 г. это была усадьба другого типа [5; 9]. Она занимала площадь почти 39 га междуречья и имела принципиально иное планировочное решение, чем при Ломоносове. Кардинально изменился уклад жизни владельцев, характер использования усадебных зданий и территории. Потомки Ломоносова успешно использовали неброские природные условия нашего края, ландшафтные возможности лесной равнинной местности, пойму двух речек, междуречье, естественные рощи, рукотворные пруды, насыпные островки и смотровые горки, оформленные роднички.

Судя по архивным материалам, усадьба с большим барским домом располагалась в английском пейзажном парке. На оконечности междуречья был вырыт большой пруд с лабиринтом водного зеркала и с пятью декоративными насыпанными островками. Многочисленные парковые дорожки, липовые аллеи по насыпному береговому валу, высотой до 4–5 метров, где сохранилась смотровая горка Парнас, подчеркивали красоту пейзажей. Красота нашей северной природы была дополнена посадками лиственниц и пихт, дубов и ясеней; среди декоративных кустарников было много необычных форм и инт-родуцентов. В парке было выкопано два маленьких прудика (сажалки), для круглогодичного сохранения живой рыбы. Следы этих сажалок сохранились и до наших дней. На южной границе усадьбы располагался небольшой массив старовозрастного соснового бора – Орлова роща. Пейзажи парка украшали скульптуры, а отведенные воды речки Рудицы теперь служили лишь для наполнения декоративного водяного каскада.

Владельцы усадьбы вели хозяйство усадебного дворянского гнезда, воспитывали детей, пребывали в отдохновении от сует столичной жизни, встречали гостей, давали балы и устраивали приемы. Бывал здесь и юный А.С. Пушкин.

Просвещенные хозяева стремились сделать природу, окружающую усадьбу и ее пейзажный композиционный парк совершеннее, красивее, внося в нее собственное творчество. В большом количестве ввозились заморские древесные породы и цветы, даже ставились опыты по акклиматизации растений, благодаря чему пейзажи усадьбы становились богаче, разнообразнее, усиливались смысловые композиционные аспекты художественных возможностей русского пейзажа. В Музее М.В. Ломоносова (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге хранятся акварельные виды усадьбы, выполненные в середине XIX в. В.С. Садовниковым. Они были переданы в музей как семейная реликвия Елизаветой Николаевной Орловой в 1938 г. На одной из них мы видим эту акварельно-обольстительную картину привлекательного усадебного пейзажа (См. рис. на 4-й стр. обложки).

В 1814 г. владелицами имения стали внучки Ломоносова Софья Алексеевна и Екатерина Алексеевна. Софья Алексеевна вышла замуж за Н.Н. Раевского, одного из героев Бородинского сражения. Две их дочери, детство которых прошло в Усть-Рудице, впоследствии вышли замуж за видных деятелей декабристского движения. Старшая, Екатерина – за генерал-майора М.Ф. Орлова, младшая, Мария – за генерала князя С.Г. Волконского, осужденного на каторгу в забайкальские рудники. В 1827 г. Мария Николаевна Волконская последовала за ссыльным мужем в Сибирь, чтобы разделить с ним суровую участь.

В середине XIX в. хозяйкой усадьбы становится Екатерина Николаевна Орлова. Живя постоянно в Москве, она редко бывала в прадедовской усадьбе. Всеми делами имения занимался ее сын Николай. Его стараниями большой деревянный господский дом был перестроен. Перед революцией имением владели потомки Орловых – Гагарины. В 1914 г. имение перешло к Марии Григорьевне Раевской, урожденной княгине Гагариной, и ее сыну Николаю.

Охранный статус и состояние исторического места к 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова. Что же представляют собой пейзажи Усть-Рудицы в наши дни?

Сегодня непросто найти дорогу в ломоносовскую Усть-Рудицу. Безлюдны эти места, дороги заросли так, что подъехать на обычной автомашине невозможно; состояние дорог доведено лесовозными машинами практически до полной непригодности.

3аповедные ломоносовские места в Усть-Рудице в какой-то мере охраняются самой природой для грядущих времен. Однако сказываются негативные реалии десятилетиями складывающейся рекреационной агрессивности экологического поведения посетителей здешних мест (лесозаготовителей, охотников, рыболовов, грибников, туристов). Отсутствуют какие-либо признаки охраны места усадьбы со стороны государственных структур. В наше время только по отдельным приметам можно определить особенности объемно-пространственной композиции культурно-исторического комплекса. Одичавший пейзажный парк зарос и стал почти непроходимым, дорожно-тропиночная система усадьбы утратила свое назначение и практически уничтожена.

Перед взором настойчивого посетителя на месте бывшей усадьбы встает старинный заброшенный парк с остатками прежнего ландшафтного величия. На территории рассредоточены единичные вековые лиственницы, дубы, липы, сосны и ели, есть даже экземпляры вяза и кедра сибирского, десятка два хорошо сохранившихся молодых пихт сибирских, вероятно, подсаженных лесниками в 80-е годы XX столетия. В растительности среднего яруса преобладает поросль самосевных малоценных послевоенных 60–70-летних деревьев (серой ольхи, черемухи, осины, березы, ивы козьей) и кустарников (рябинника, дерна, акации желтой, шиповника и др.), вульгаризирующие парковый ландшафт.

Место бывшей фабричной плотины и мельницы на речке Рудица с трудом угадывается по сохранившимся остаткам добротных шпунтовых свай. Большой усадебный пруд с оплывшими берегами пересох, зарос высоким травянистым покровом (хвощом, осоками, злаками, крапивой, снытью, кипреем, таволгой и др.) и кустарником. Видовые площадки в парке поросли кустарниками и высокими деревьями, утратив свое назначение. Потеряли прежнюю рельефность береговые уступы долин речек [2; 6;]. По данным археологической экспедиции В.В. Данилевского в 1949–1953 гг. на дневной поверхности территории бывшей усадьбы с трудом прослеживались остатки каменного фундамента

Общество

барского дома. Его изображение удалось найти на втором плане акварели В.С. Садовникова. Сейчас уже не выявляются следы многих построек имения Раевских– Орловых–Гагариных. Так, к огромному сожалению, исчезают огромные архитектур- но-исторические пространства прошлого, созданные ушедшей жизнью.

От прошлых времен Усть-Рудицкой усадьбы все кануло в вечность, развалилось, сгорело, вросло в землю, безвозвратно утрачено. О былой барской жизни усадьбы потомков Ломоносова не осталось ни сле- да, ни предания. Каждого, кто посещал в наши дни Усть-Рудицкие места, охватывает двойственное чувство – состояние восторга от чарующей природы старинной усадьбы и глубокая горечь от царящего здесь запустения. Я и мои коллеги не раз убеждались: колдовской туман прошлого еще витает в краях родины художественного стекла. Природа места усадьбы ждет от нас ответного участия в ее судьбе – покровительства и защиты.

Вспомним слова М.В. Ломоносова о чу-додействиях сил Природы (Натуры):

«...Натура есть некоторое Евангелие, благовествующее немолчно

Творческую силу, Премудрость и Величество».

Terra Humana

Конечно, первоочередная задача для структур власти – обновить охранный статус этого исторического памятника, исходя из сегодняшних реалий его бытования и законодательства России по охране памятников природного и культурного наследия (отнюдь не совершенного). На сегодняшний день о статусе Усть-Рудицкой усадьбы известно следующее.

Место, где находилась фабрика цветного стекла М.В. Ломоносова, объявлено в 1959 г. памятником отечественной науки и техники и взято под государственную охрану (код памятника – 4711032000). На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении ранее изданного Постановления от 30 августа 1960 года “О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР” постановляется о включении в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения... в том числе по Ломоносовскому району: «Обелиск, установленный на месте, где в XVIII веке находилась стекольная фабрика и лаборатория Ломоносова Михаила Васильевича», в деревне Усть-Рудица (рис. 2). Однако, границы охраняемой зоны и зоны регулирования за- стройки не были установлены. Спустя 10 лет Управление культуры Ленинградской области оформило Охранное обязательство № 1455 с «Пользователем» – Ломоносовским Леспромхозом от 14 августа 1985 года по памятнику истории и садово-паркового искусства – участок стекольной фабрики М.В. Ломоносова (парк XVIII в., фундаменты усадебных и фабричных построек XVIII в., стела 1959 г. – обелиск на постаменте с надписью «Здесь работал М.В. Ломоносов 1753–1765») в Усть-Рудице Ломоносовского района Ленинградской области. Общая площадь усадебного парка с охранной зоной – 39 га, в том числе усадьба – 5,6 га. Пользователю передан памятник для дальнейшего сохранения как объекта истории с целью использования для мемориального показа и места отдыха для туристско-познавательных экскурсий.

По законодательству РФ пользователь должен проводить за свой счет и своими материалами текущий и капитальный ремонт, реставрацию памятника, ежегодно осуществлять рубки самосева сорнико-вых пород деревьев и кустарников, выборочно – подроста ценных пород деревьев. Совершенно очевидно, что пользователь (или его правопреемник) не выполняет предписаний. Не существует проекта восстановления парка усадьбы. В 1988 г. инициативная группа школьников и учителей школы-интерната № 45 Ленинградского университета в течение летнего месяца проводила санитарную рубку кустарника и очистку липовой аллеи на насыпном валу левого берега реки Черной в Усть-Ру-дицкой усадьбе.

При недавней реорганизации системы лесного хозяйства Ленинградской области прямым правопреемником Ломоносовского леспромхоза стал Волосовский лесхоз «Ленобллесхоза», хотя в Ломоносовском леспромхозе утверждают о своих правах на лесной массив усадьбы Усть-Рудица. Как распутать этот юридический клубок? В этой ситуации следует ожидать, что Комитет по культуре Правительства Ленинградской области все же примет действенные меры к обновлению Охранного обязательства на территорию усадьбы Усть-Рудица.

Хотелось бы надеяться на оптимистичный сценарий действий по возможному сохранению природного ландшафта как памяти о месте усадьбы Усть-Рудица. Подготовлены предложения к плану мероприятий по 300-летнему юбилею памяти М.В. Ломоносова, и они вполне по силам

Рис. 1. Реконструкция расположения основных сооружений фабрики М.В. Ломоносова в Усть-Рудице по состоянию на начало 1760-х годов: по результатам полевых археологических работ в 1949–1959 гг. экспедиции

В.В. Данилевского (1964) с дополнениями Д.В. Осипова.

Рис. 2. Современный вид места центральной усадьбы в Усть-Рудице. Поляна с двумя старинными дубами и памятным обелиском М.В.Ломоносову. Лето 2009 г. Фото автора.

Общество

современникам [9]. Вряд ли целесообразно планировать строительство новых построек, напоминающих прежние здания Усть-Рудицкой фабрики цветного стекла. Вероятно, больший эффект от восстановления образа места памятника федерального значения к юбилею М.В. Ломоносова может быть достигнут при разумном ландшафтном проектировании, используя те островки природного фона, который чудом уцелели.

Весной 2009 г. в Санкт-Петербурге на общественных началах сформировалась инициативная группа по возрождению исторического внимания к усадьбе Ломоносова и проведению конкретных предъюбилейных мероприятий. Прежде всего, это заведующая отделом «Музей М.В. Ломоносова» Музея Антропологии и Этнографии РАН Татьяна Михайловна Моисеева, старший преподаватель химического факультета СПбГУ Евгений Олегович Калинин и доцент Татьяна Николаевна Севастьянова, доцент Исторического факультета СПбГУ Евгений Васильевич Ильин, заместитель главы администрации МО Ломоносовский район Владимир Иванович Стеблецов и автор этой статьи.

Первые работы на инициативной основе по очистке территории центрального участка усадьбы уже начаты [1; 2]. Студенты и сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, объединенные энтузиазмом студенческого поискового отряда «Ингрия» (командир отряда – доцент Е.В. Ильин) осуществили несколько коллективных выездов к месту усадьбы и весьма плодотворно поработали: провели сантехническую рубку самосадной лесной поросли, убрали валежник,

Список литературы Роль «Ландшафтной памяти» в сохранении усадьбы М.В. Ломоносова усть-рудица - памятника культуры XVIII-XIX вв

- Аликин А. Здесь и начинается история//Санкт-Петербургский Университет. -2009, № 11 (3797). -C. 40-42.

- Голубев Е. В Усть-Рудицу, в гости к Ломоносову//Санкт-Петербургский Университет -2008, № 10 (3777). -С. 47-50.

- Данилевский В.В. Ломоносов и художественное стекло. -М.-Л.: Наука, 1964. -443 с.

- Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 10. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957. -934 с.

- Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Ломоносовский район. -СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. -200 с.

- Осипов Д.В. Вечная радуга над Рудицей//Санкт-Петербургский Университет. -2009, № 6 (3792). -С. 20-23.

- Осипов Д.В. Усадьба М.В. Ломоносова Усть-Рудица -фабрика цветного стекла (научно-популярное издание). -СПб.: Серебряный век, 2011.

- Первушина Е.В. Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции XVIII -начала XX века. Владельцы. Обитатели. Гости. -СПб.: Паритет, 2008. -368 с.