Роль личности в процессе формирования ведущих факторов гидростроительства на Волге

Автор: Бурдин Евгений Анатольевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен вклад отдельных представителей властных структур и проектных организаций в становление и развитие основных факторов гидроэнергетики СССР на примере Волжского каскада гидроузлов. Исследован процесс разработки и практической реализации крупномасштабных планов советской политической элиты во главе с И. В. Сталиным по хозяйственному освоению водных ресурсов Волги.

Богоявленский к. в, веденеев б. е, волгострой, гидростроительство, сталин и. в, чаплыгин а. в, bogojavlensky k. в

Короткий адрес: https://sciup.org/14113685

IDR: 14113685

Текст научной статьи Роль личности в процессе формирования ведущих факторов гидростроительства на Волге

Сохранилось множество источников, свидетельствующих о постоянном контроле за принятием и выполнением гидростроительных планов не только со стороны региональных партийно-хозяйственных органов, но и ЦК ВКП(б) (КПСС) и лично генеральных секретарей, особенно И. В. Сталина. В этой связи большой научный интерес представляют доклады председателя Госплана СССР В. И . Межлаука в секретариат И . В. Сталина от 01.04.1935 года о ходе работ по реконструкции Волги [1, л. 1—8]. Они позволили нам сделать вывод об использовании административного ресурса высшей политической элиты для нажима на экспертов с целью принятия нужных решений. И. А. Никулин, работавший в 1950-е годы на строительстве Куйбышевского гидроузла в должности главного энергетика, вспоминал: «…на ночных селекторных совещаниях штаба стройки, которые прохо- дили с 9 ч вечера до 2 ч ночи, довольно часто мы были свидетелями телефонных звонков И. В. Сталина нашему руководителю, начальнику лагеря и Куйбышевгидростроя, генералу И. В. Комзину. Сталин лично контролировал и всячески форсировал стройки ГУЛАГа. Это были последние годы его жизни. Он торопился» [2, с. 289].

В качестве ведущего фактора гидростроительства в нашей стране мы рассматриваем прежде всего интересы развития промышленности, а также сельского хозяйства и транспортного судоходства. Поскольку планы освоения колоссальных водных ресурсов Волги появились в 1910 году в Самарском Поволжье, закономерным представляется анализ вышеуказанного фактора в основном на примере именно этой территории в период с конца 1920-х по 1940-е годы. Специфика экономики региона заключалась в том, что к

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-11-73003 а/В).

1930 году она оставалась преимущественно аграрной, причём удельный вес валовой продукции сельского хозяйства составлял 72,4 % против 60,7 % в среднем по РСФСР [3, с. 16]. Экономика края по многим показателям значительно отставала от общесоюзных показателей.

Предпринятые центральным и местным партийно-хозяйственным руководством меры привели к ускорению экономического развития края. Однако этот процесс шёл недостаточно быстро. Несмотря на опережающий рост тяжёлой промышленности, в 1934 году объём её валовой продукции составлял только 19 % от всей валовой продукции края, отставая от лёгкой и кустарной (21 и 20 %) [4, с. 12]. Главными причинами подобного положения дел считались отсутствие готовых к использованию мощных энергетических ресурсов и запоздание в выявлении запасов полезных ископаемых. Тем не менее в течение 1930-х годов были достигнуты определённые успехи. Валовая продукция государственной промышленности Куйбышевской области за 1932—1937 гг. увеличилась в 2,2 раза, а капитальные вложения — в 1,7 раза [5, с. 531, 544].

Автор первого проекта сооружения Самарского гидроузла инженер К. В. Богоявленский в 1928 году отмечал неустойчивость урожая зерновых культур Средневолжской области и, как следствие этого, низкий уровень экономического развития, сделав вывод о том, что «проблема индустриализации… вплотную упирается в вопрос о дешёвых источниках энергии» [6, с. 1]. Накопленный к этому времени мировой и отечественный опыт, а также нерентабельность использования водных ресурсов малых рек заставляли, по мнению К. В. Богоявленского, обратить внимание на огромные запасы энергии главной водной артерии области Волги [6, с. 2].

Энергию гидроузла намечалось использовать для развития химической и механической промышленности, а также деревообделочного, текстильного и цементного производства. Количество потребляемой предприятиями энергии оценивалось в 180 МВт (30,6 % от всей производимой ГЭС), затраты на их постройку равнялись 115 млн рублям, а производительность — 315 млн рублям, причём стоимость сооружения объектов гидроузла составляла 130 млн рублей (в ценах 1913 г.) [6, с. 14, 19]. Излишки вырабатываемой электроэнергии планировалось передавать на расстояние 200—300 км для новых и старых индустриальных центров, в том числе городов Казани, Пензы и Ульяновска.

Проработка вопроса о перспективах потребления электроэнергии была продолжена проектировщиками самарского Бюро «Волго-строй» под руководством А. В. Чаплыгина. В отличие от положений А. В. Богоявленского, теперь больше внимания обращалось на комплексное использование водных ресурсов реки — энергетическое, транспортное и ирригационное. Приоритет отдавался первому направлению.

Как и прежде, индустриальная отсталость края объяснялась дороговизной и дефицитом энергоносителей. В 1930 году основными элементами топливного баланса Среднего Поволжья были дрова — 50 %, нефть и мазут — 16 %, привозной уголь — 14 % [8, л. 26]. Однако из-за недостатка дров (средняя лесистость — 11,8 %), высоких цен на уголь и невыгодности переработки нефти была поставлена задача ввести в хозяйственный оборот два мощных энергетических ресурса: горючие сланцы и энергию гидроузла у Самарской Луки, который при напоре в 20 м даст 8—9 млрд кВт/ч энергии [8, л. 25].

Прогноз потребления гидроэлектроэнергии, рассчитанный в 1930 году сотрудниками Волгостроя, был весьма приблизительным и распространялся на Самаро-Сызранский район, расположенный в непосредственной близости к гидроузлу, за исключением дальних районов орошения. Кроме этого, детально не прорабатывались интересы электрификации водного и железнодорожного транспорта и сельского хозяйства.

В отношении влияния Волгостроя на волжский транспорт предполагалось, что путь транзитных речных грузов уменьшится на 125 км, на протяжении 400 км от гидроузла увеличится глубина фарватера, снизится скорость течения и произойдёт урегулирование расходов воды [7, с. 109]. Негативным следствием гидростроительства признавалось усиленное отложение на дне водохранилища наносов, однако этому факту не придавалось большого значения. Сокращение пути в районе Жигулей и погашение скорости течения могли дать экономию соответственно в 21 и 25 млн рублей [7, с. 111, 115].

Немалый научный интерес представляют результаты исследования экономической це- лесообразности и эффективности самарского Волгостроя, проведённого сотрудником НИИ энергетики и электрификации Михайловым. В своём докладе от 06.09.1931 года учёный констатировал: «…задача исчисления эффективности сводится… к следующему: в результате постройки комбината Большой Волги мы получим некоторые процессы расширенного воспроизводства, которые будут характеризоваться тем, что возник… целый ряд новых предприятий, существующие предприятия расширятся, т. е. расширенно-воспроизведут-ся, в результате мы будем иметь, во-первых, количественное увеличение продукции в народном хозяйстве и, во-вторых, рост производительности труда, который выразится в уменьшении стоимости продукции…» [9, л. 60].

С другой стороны, по мнению Михайлова, промышленность увеличится и без Волго-строя, просто у неё будет несколько иная специализация. Если прибыль (отдача) превысит затраты на строительство, то Волгострой экономически выгоден, если нет — то нерентабелен. В любом случае учёный считал, что в СССР эффективность весьма условна и главное в социалистической экономике — физические объёмы производства, то есть количественный, экстенсивный рост. На справедливость такой оценки указывает тот факт, что на практике сооружение Куйбышевского гидроузла было осуществлено только к 1957 году, но и без него шло интенсивное промышленное развитие Среднего Поволжья, особенно Куйбышевской (с 1937 г.) области.

В 1935 году энергетическая секция Госплана СССР пришла к выводу, что мощность и энергия всех гидроэлектростанций Волжского бассейна может быть использована в следующих объединениях энергетических систем: 1) Центральном — Московский, Ивановский и Горьковский районы (энергия ГЭС на Верхней, Средней и Нижней Волге); 2) Уральском — Урал, Башкирия и Орский район (энергия ГЭС на Каме и Нижней Волге); 3) Нижневолжском — Татарская Республика, Самарский, Саратовский и Сталинградский районы (Самарская и Камышинская ГЭС); 4) Южном — районы, примыкающие к Камышинской и Донским ГЭС [10, л. 30 об.].

Самым крупным потребителем энергии по валовому количеству должно было стать Центральное объединение, наименьшим — Поволжское. По авторским подсчетам, по срав- нению с 1932 годом, к 1947 году наибольший прирост — в 19,7 раза — намечался на Урале, затем в Поволжье — в 14,6 раза и в Центральном — всего в 7 раз. Тем не менее в промышленном отношении Поволжье существенно отставало от Центрального и Уральского регионов.

Изучение большого массива исторических источников показало, что важным фактором гидростроительства на Волге были потребности обороны страны. Одним из постулатов официальной советской идеологии было положение о том, что после победы Социалистической революции Россия оказалась в кольце враждебных капиталистических стран, поэтому важнейшим направлением внутренней политики стало создание мощного военно-промышленного комплекса и вооружённых сил . И . В. Сталин провозгласил тезис о неизбежности острого противоборства и военного столкновения социалистической и капиталистической систем, в котором победителем будет сильнейший в технико-экономическом отношении [11]. Поэтому ставилась задача ускоренного развития тяжёлой промышленности. Так как одним из важнейших элементов энергетической базы индустрии была гидроэнергетика, то ей придавалось большое военное значение.

Увеличение напряжённости в международной обстановке, связанное с агрессивной политикой гитлеровской Германии, особенно с середины 1930-х годов, вынуждало И. В. Сталина принимать адекватные меры.

Известно, что созданный в 1931—1933 гг. Беломорско-Балтийский канал строился в первую очередь как водный путь, имеющий большое военно-стратегическое значение. Он предусматривал решение ряда вопросов обороны побережья, возможность переброски кораблей Военно-морского флота «…с одного морского или речного театра на другой» и т. д. [12, л. 1]. Уже в июле 1933 года И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и С. М. Киров во время плавания на теплоходе по БеломорскоБалтийскому каналу в районе порта Сорока встретились с эскадрой кораблей Северного флота, совершавшей переход по каналу из Балтийского в Белое море [13, с. 119]. Однако впоследствии оказалось, что из-за мелко-водности по нему могли плавать только подводные лодки и суда с небольшой осадкой.

Аналогичное объяснение есть и стремлению властей увеличить гарантированные глу- бины основного русла Волги до 5 м. Полностью подтвердить эту гипотезу документально пока не удалось, так как военные вопросы тщательно засекречивались. Тем не менее в РГАЭ мы обнаружили доклад заместителя главного инженера и заведующего техникоэкономическим сектором Бюро «Волгострой» Николаева «ВОЛГРЭС и её значение для плана развития промышленности и сельского хозяйства Средней Волги и для обороны страны», намеченный к слушанию в сектор капитальных работ и районного планирования Госплана на 6 мая 1931 года [14, л. 18—26].

В конце доклада Николаев сделал вывод: «Всё изложенное приводит нас к тому, что намеченный состав комбината стимулирует резкое повышение обороноспособности Союза и выбор места для расположения его является оптимальным как с точки зрения обороны, так и хозяйственных интересов СССР» [14, л. 18].

Аналогичный вопрос поднимался на сессии Академии наук СССР в ноябре 1933 года. Учёные сделали вывод о том, что выгодное для всестороннего и быстрого развития экономики географическое положение Волги, при удалённости от внешних границ, имеет огромное оборонное значение, особенно для создания крупных промышленных центров с электроёмким производством [15, л. 17].

Значительным фактором сооружения Волжского каскада стал удачный опыт отечественного гидростроительства в 1920—1930-е годы, особенно первых крупных гидроузлов — Волховского и Днепровского. Показательно, что в центральном планирующем органе начиная с 1926 года собирались материалы об использовании опыта проектирования и строительства Волховстроя, Днепростроя и других крупных гидротехнических строительств. Постановление секции электрификации Госплана СССР от 12.05.1926 года предписывало «…обратить внимание ВСНХ на необходимость сохранения основного кадра работавших на Волховстрое специалистов путём их использования для работы как на Волховской станции, при возможном развитии работ… и на других аналогичных строительствах» [16, л. 8].

Наиболее важным следствием деятельности Волховстроя было формирование коллектива строителей, получивших богатый практический опыт возведения гидроузлов. Его руководители, в том числе А. В. Винтер и

Б. Е. Веденеев, стали соответственно начальником и главным инженером Днепростроя [17, с. 24]. В дальнейшем они внесли огромный вклад в разработку и реализацию схемы «Большая Волга». Отметим, что все гидростанции по плану ГОЭЛРО строились по отечественным проектам, но с привлечением иностранной помощи в виде поставок оборудования, монтаж и наладка которого производились при помощи западных консультантов.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 марта 1932 года «О строительстве электростанций на Волге» предусматривало передачу вновь организованному Управлению «Средволгострой» кадрового аппарата и оборудования Днепростроя, которые должны были последовательно перебрасываться в новый район строительства по мере окончания работ [18, с. 382—383]. Подчеркнём, что в распоряжение Управления передавались не только подготовленные гидротехнические кадры, но и соответствующие технологии и оборудование, причём к концу 1930-х годов оно стало полностью отечественным. В последующем подобная практика утвердилась окончательно. Например, после завершения в 1937 году сооружения канала Москва—Волга освободившиеся кадры и оборудование были направлены на строительство Рыбинского и Угличского гидроузлов, а в октябре 1940 года в связи с консервацией Куйбышевского гидроузла всех заключённых, инженерно-технический и административно-хозяйственный персонал перевели на строительство Верхневолжских гидроузлов, а также Волго-Балтийского и Северо-Двинского водных путей [19, с. 10; 20, с. 370].

Крупномасштабное сооружение гидроузлов на Волге было бы невозможно без создания необходимого отечественного научнотехнического потенциала, позволившего в течение сравнительно короткого периода времени провести интенсивные разработки сложнейшего комплекса проблем. Ведущая роль в этом процессе отводилась академическим и ведомственным научно-исследовательским учреждениям. Решающий вклад в общее технико-экономическое обоснование схемы «Большая Волга» внёс Энергетический институт АН СССР. В течение 1933—1936 гг. активное участие в решении вопросов, связанных с проектированием волжских гидроузлов, принимали Ботанический, Геоморфологический, Гидроло- гический, Почвенный и другие академические институты и отдельные учёные [21, л. 25].

Состоявшаяся в ноябре 1933 года сессия АН СССР рассмотрела проекты коренной реконструкции Волги, с небольшими оговорками признав целесообразность и практическую выполнимость схему Гидроэлектропроекта. По авторским подсчётам, в проработке волжской проблемы в этот период участвовало около двухсот научно-исследовательских институтов и свыше трёхсот научно-технических специалистов.

Следует отметить, что Академия наук и в последующем оказывала активную помощь в решении сложных технических проблем, возникавших в процессе проектирования и сооружения гидроузлов. Например, в октябре 1950 года Управление строительства Куйбышевской ГЭС с целью приближения к практическим нуждам внесло дополнения и коррективы в предложенную Казанским филиалом АН СССР тематику [22, л. 11]. В итоге было налажено долгосрочное взаимодействие с Биологическим, Геологическим, Химическим институтами, а также Институтом языка, литературы и истории.

Если академические учреждения занимались преимущественно фундаментальными теоретическими исследованиями, то конкретные проблемы технического проектирования гидроузлов прорабатывали ведомственные научно-исследовательские учреждения.

В начале 1930-х годов резкое увеличение количества и параметров возводимых гидроузлов, а также географическое расширение строительства привело к усложнению инженерных задач и потребовало изменения организационной структуры научно-технических кадров. До этого изучением и освоением гидроэнергетических ресурсов занимались отдельные группы технических специалистов в составе строительных организаций, входивших в состав Главэлектро ВСНХ СССР. Наиболее крупными из них были Гидроэлектрострой, Волховстрой, Днепрострой, Свирьст-рой, Северное водное бюро и Энергострой [23, л . 2]. Комплексные водохозяйственные проблемы прорабатывались в Народных комиссариатах земледелия и водного транспорта.

Необходимость объединения усилий разрозненных коллективов исследователей привела к созданию специализированных организаций. Так, 1 января 1931 года на базе гидротехнического бюро Энергостроя был об- разован трест «Гидроэлектрострой» Главэнерго ВСНХ СССР (в 1932 году переименован в «Гидроэлектропроект» и передан в Нарком-тяжпром), главной задачей которого стали проектно-изыскательские работы по всем водным системам страны [23, л. 3]. Параллельно в системе Главэнерго НКТП существовал институт строительного гидроэнергетического проектирования «Гидростройпроект», формально созданный 10 сентября 1934 года на основе бывшей технической части Сред-волгостроя, работавшей с конца 1932 года [24, л. 31].

Для обеспечения единого авторитетного руководства всей проектно-изыскательской работой в области использования гидроэнергетических ресурсов СССР и повышения её эффективности приказом № 110 от 31.12.1935 г. по Главному управлению Главгидроэнер-гостроя НКТП с 01.01.1936 г. трест «Гидроэлектропроект» и институт «Гидростройпро-ект» были объединены в проектно-изыскательский трест «Гидроэнергопроект» (ГИДЭП) [25, л. 155].

В отличие от гражданского треста ГИДЭПа, институт «Гидропроект» до 1953 года принадлежал НКВД—МВД СССР, поэтому располагал большим производственным потенциалом, включая рабочую силу заключённых. Его главной задачей была разработка проектов конкретных объектов строительства. Ядро коллектива будущего Гидропроекта сложилось на базе проектных подразделений Управления строительства канала Москва—Волга, созданных в сентябре 1930 года [26, с. 85]. После успешного завершения проектно-изыскательских и строительных работ в 1937 году объекты канала, в том числе Иваньковский гидроузел, были введены в эксплуатацию.

Строительство канала Москва—Волга и его эксплуатация показали, что советские технические специалисты способны без иностранной помощи решать сложные инженерные задачи. Именно здесь сложился основной состав гидротехников, в 1930—1950-х годах проектировавших гидроузлы Волжского каскада: С. Я. Жук, Б. К. Александров, В. Д. Жу-рин, Г. А. Руссо и др.

В 1935 году из сотрудников Управления канала Москва—Волга был образован проектный отдел Волгостроя НКВД СССР, главной задачей которого было возведение Рыбинского и Угличского гидроузлов [26, с. 90]. Под- черкнём, что разработанные проектировщиками под руководством Г. А. Чернилова положения легли в основу плана коренной реконструкции Волги, в том числе Верхневолжских сооружений.

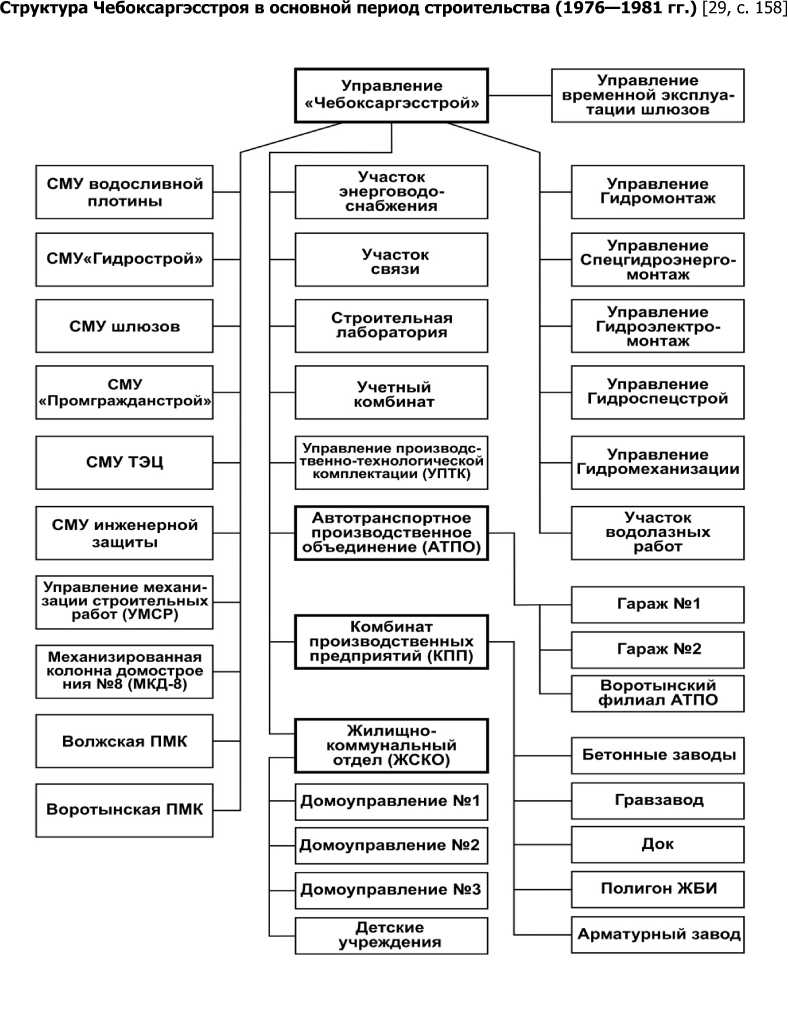

Окончательно организационное оформление Гидропроекта произошло в 1940 году приказом НКВД СССР № 978 от 26 октября 1940 года. Проектно-изыскательские и исследовательские работы по гидростроительству в системе Главгидростроя выделялись в специализированные организации: Московское и Ленинградское проектные управления Главгидростроя НКВД СССР (сокращённое название — Гидропроект) [26, с. 98]. Фактически по техническим разработкам института в 1930—1980-е годы были сооружены Иваньковский, Рыбинский, Угличский, Куйбышевский, Сталинградский и Чебоксарский (см. схему 1) гидроузлы на Волге.

Извлечённые из архивов документы позволяют утверждать, что при возведении шести из восьми волжских гидроузлов в 1930— 1950-е годы активно применялся принудительный труд заключённых ГУЛАГа. В отличие от удалённых северных исправительно-трудовых лагерей, Дмитровский, Волжский, Самарский, Кунеевский и Ахтубинский ИТЛ и Городецкая ИТК создавались в центральных районах СССР с целью обеспечения рабочей силой строительства Иваньковского, Рыбинского, Угличского, Куйбышевского, Сталинградского и Горьковского гидроузлов. После 1953 года на строительных площадках Горьковской и Сталинградской ГЭС остались только вольнонаёмные рабочие. По нашим подсчётам, в разные периоды заключённые составляли в среднем около 53 % от кадрового состава строителей вышеуказанных гидроузлов.

Преимущество использования труда осуждённых заключалось в мобильности данного вида рабочей силы и низких требованиях к жилищно-бытовым условиям. Кроме этого, их количество в принципе ничем не ограничивалось. Численность заключённых была различной и зависела от масштаба строительных работ. Так, в Волжском ИТЛ (Рыбинский и Угличский гидроузлы) их минимальное количество было зафиксировано 1 мая 1953 года — 9306 осуждённых, максимальное — 15 марта 1941 года — 97 069 [27, л. 25]. В Кунеевском ИТЛ наименьшая численность отмечена 1 декабря 1949 года — 1253 заключённых, наи- большая — 1 января 1954 года — 46 507 [20, с. 308].

Сложным является вопрос об эффективности труда осуждённых, поскольку нами были выявлены многочисленные случаи приписок в отчётах о выполнении производственных планов и других показателей. В этом аспекте наиболее интересным документом является заключение внутренней комиссии Управления Куйбышевгидростроя по расследованию 28 фактов приписок к государственной отчётности по выполнению плана строительства, обнаруженных в результате проверки трёх стройрайонов в 1951 году [28, л. 1—9]. Руководство Горьковгэсстроя в 1953 году, через 5 лет после начала работ, отказалось от применения рабочей силы заключённых из-за низких производительности и качества труда. Поэтому мы считаем, что экономическая эффективность принудительного труда была по меньшей мере невысокой. Тем не менее использование заключённых способствовало ускоренному решению многих производственных задач.

Тоталитарный характер политической системы и внушительные административные ресурсы властных структур обеспечили создание законодательной базы, необходимой для реализации процесса строительства крупных гидроузлов на Волге, в густонаселённом регионе, за исторически короткий срок. Решения высшей политической элиты оформлялись в основном в виде постановлений, которые являлись строго обязательными для исполнения. Анализ законодательных документов показал, что они отражали принцип государственной собственности на землю и природные ресурсы, что в конечном итоге приводило к экстенсивному подходу в их освоении. Однако во многих случаях они были несовершенными, принимались с опозданием или же отсутствовали.

Итак, основными факторами гидростроительства на Волге являлись: 1) потребности развития промышленности и транспортного судоходства, а также водоснабжения и сельского хозяйства; 2) большое оборонное значение гидроузлов; 3) удачный опыт отечественного сооружения ГЭС в 1920—1930-х годах; 4) высокий научно-технический потенциал; 5) принудительный труд заключённых, активно применявшийся в 1930—1950-х годах при возведении шести из восьми волжских гидроузлов.

Схема 1

В формировании выявленных факторов существенную роль сыграли представители как партийно-хозяйственной элиты, так и научно-технической интеллигенции СССР.

-

1. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 31. Д. 182.

-

2. Никулин, И. А. «Экологическое наследие» ГУЛАГа / И. А. Никулин // Политические репрессии в Ставрополе-на-Волге в 1920—1950-е годы: чтобы помнили… / сост. Н. А. Ялымов. Тольятти, 2005. 320 с.

-

3. Хонин, В. А. Проблемы индустриализации Среднего Поволжья / В. А. Хонин. М.—Самара, 1930. 111 с.

-

4. Средняя Волга . Социально-экономический справ. / под общ. ред. С. Н. Крылова. М.—Самара, 1934. 391 с.

-

5. Кузьмина, Т. Н. Индустриальное развитие Поволжья, 1928 — июнь 1941 гг.: достижения, издержки, уроки / Т. Н. Кузьмина, Н. А. Шарошкин. Пенза, 2005. 604 с.

-

6. Богоявленский, К. В. Волжская районная гидроэлектрическая станция (к вопросу о Волго-строе) / К. В. Богоявленский. Самара, 1928. 22 с.

-

7. Чаплыгин, А. В. Волгострой / А. В. Чаплыгин. Самара, 1930. 126 с.

-

8. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 28. Д. 456.

-

9. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 678.

-

10. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 212.

-

11. См., например: Сталин, И. В. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. 04.02.1931 г. / И. В. Сталин // Полн. собр. соч. : в 16 т. Т. 13 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1stalin.ru/13-18.htm ; Сталин, И. В. Политический отчёт ЦК XVI съезду ВКП(б). 27.06.1930 г. / И. В. Сталин // Полн. собр. соч. : в 16 т. Т. 12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1stalin.ru/12-16.htm .

-

12. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1806.

-

13. Кокурин, А. И. ГУЛАГ: структура и кадры / А. И . Кокурин, Н . В. Петров // Свободная мысль. 1999. № 8. С. 109—128.

-

14. РГАЭ. Ф. 4372. Д. 456.

-

15. Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 209. Оп. 1. Д. 42.

-

16. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 16. Д. 246.

-

17. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов СССР / под общ. ред. П. С. Непорожнего. М., 1970. 320 с.

-

18. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917—1967) : сб. док. за 50 лет : в 5 т. Т. 2. 1929—1940 гг. / сост. К. У. Черненко. М., 1967. 798 с.

-

19. Волжский и Камский каскады гидроэлектростанций / под общ. ред. Г. А. Руссо. М.—Л., 1960. 272 с.

-

20. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923—1960 : справ. / сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. 600 с.

-

21. АРАН. Ф. 174. Оп. 2. Д. 34.

-

22. Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 17.

-

23. Филиал Российского государственного архива научно-технической документации (филиал РГАНТД). Ф. Р-119. Оп. 2—4. Д. 411.

-

24. РГАЭ. Ф. 7854. Оп. 1. Д. 23.

-

25. РГАЭ. Ф. 7854. Оп. 1. Д. 2.

-

26. История Гидропроекта. 1930—2000 / под ред. В. Д. Новоженина. М. : ООО «Парк Принт», 2000. 544 с.

-

27. ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1а. Д. 371.

-

28. Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 49.

-

29. Чебоксарская ГЭС на реке Волга. Технический отчёт о проектировании, строительстве и первом периоде эксплуатации : в 2 т. Т. 2. М., 1988. 517 с.

Список литературы Роль личности в процессе формирования ведущих факторов гидростроительства на Волге

- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 31. Д. 182.

- Никулин И. А. «Экологическое наследие» ГУЛАГа/И. А. Никулин//Политические репрессии в Ставрополе-на-Волге в 1920-1950-е годы: чтобы помнили./сост. Н. А. Ялымов. Тольятти, 2005. 320 с.

- Хонин В. А. Проблемы индустриализации Среднего Поволжья/В. А. Хонин. М.-Самара, 1930. 111 с.

- Средняя Волга. Социально-экономический справ./под общ. ред. С. Н. Крылова. М.-Самара, 1934. 391 с.

- Кузьмина Т. Н. Индустриальное развитие Поволжья, 1928 -июнь 1941 гг.: достижения, издержки, уроки/Т. Н. Кузьмина, Н. А. Шарошкин. Пенза, 2005. 604 с.

- Богоявленский К. В. Волжская районная гидроэлектрическая станция (к вопросу о Волгострое)/К. В. Богоявленский. Самара, 1928. 22 с.

- Чаплыгин А. В. Волгострой/А. В. Чаплыгин. Самара, 1930. 126 с.

- РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 28. Д. 456.

- РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 678.

- РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31. Д. 212.

- Сталин И. В. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. 04.02.1931 г./И. В. Сталин//Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 13 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1stalin.ru/13 18.htm

- Сталин И. В. Политический отчёт ЦК XVI съезду ВКП(б). 27.06.1930 г./И. В. Сталин//Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1stalin.ru/12-16.htm.

- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1806.

- Кокурин А. И. ГУЛАГ: структура и кадры/А. И. Кокурин, Н. В. Петров//Свободная мысль. 1999. № 8. С. 109-128.

- РГАЭ. Ф. 4372. Д. 456.

- Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 209. Оп. 1. Д. 42.

- РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 16. Д. 246.

- Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов СССР/под общ. ред. П. С. Непорожнего. М., 1970. 320 с.

- Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967): сб. док. за 50 лет: в 5 т. Т. 2. 1929-1940 гг./сост. К. У. Черненко. М., 1967. 798 с.

- Волжский и Камский каскады гидроэлектростанций/под общ. ред. Г. А. Руссо. М.-Л., 1960. 272 с.

- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923-1960: справ./сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. 600 с.

- АРАН. Ф. 174. Оп. 2. Д. 34.

- Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 17.

- Филиал Российского государственного архива научно-технической документации (филиал РГАНТД). Ф. Р-119. Оп. 2-4. Д. 411.

- РГАЭ. Ф. 7854. Оп. 1. Д. 23.

- РГАЭ. Ф. 7854. Оп. 1. Д. 2.

- История Гидропроекта. 1930-2000/под ред. В. Д. Новоженина. М.: ООО «Парк Принт», 2000. 544 с.

- ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 1а. Д. 371.

- Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 49.

- Чебоксарская ГЭС на реке Волга. Технический отчёт о проектировании, строительстве и первом периоде эксплуатации: в 2 т. Т. 2. М., 1988. 517 с.