Роль логопедической ритмики в работе с детьми с особыми возможностями здоровья

Автор: Рогожникова Т.А.

Рубрика: Теоретические и технологические аспекты современного коррекционного и инклюзивного образования детей

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальности применения логопедической ритмики (далее - логоритмика) в коррекционной работе с детьми с особыми возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Логоритмика корректирует речевые нарушения и отклонения в психофизическом развитии. В доступной игровой форме у детей развиваются физиологическое и речевое дыхание, темпо-ритмическая сторона речи, ее выразительность, отрабатываются навыки мимики, артикуляции и голоса. В статье приведены краткая характеристика детей с ОВЗ, а также с интеллектуальной недостаточностью, логопедическая технология «Логоритмика», ее цель, задачи, методы и способы логокоррекционного воздействия. Представленные речедвигательные игры направлены на развитие всех видов моторики, а также дыхательной системы. Они позволяют детям устанавливать ассоциации между выразительными движениями и персонажами стихов, драматизаций, сказок, а также подразумевают развитие координационно-регулирующих функций движений и речи у детей с интеллектуальной недостаточностью.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальная недостаточность, логоритмика, логокоррекционное воздействие, речевые нарушения

Короткий адрес: https://sciup.org/148327625

IDR: 148327625 | УДК: 376.1-058.264 | DOI: 10.18101/2307-3330-2022-2-61-66

Текст научной статьи Роль логопедической ритмики в работе с детьми с особыми возможностями здоровья

Рогожникова Т. А. Роль логопедической ритмики в работе с детьми с особыми возможностями здоровья // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2022. № 2. С. 61‒66.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) имеют всевозможные психические или физические отклонения, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь. К этой группе относятся дети-инвалиды и дети, не признанные инвалидами, но с наличием ограничений жизнедеятельности. У детей с ОВЗ имеются всевозможные нарушения речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, выраженные расстройства эмоционально-волевой сферы, задержка и комплексные нарушения развития.

В ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3» обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью. Дети данной категории характеризуются низким интеллектуальным развитием в связи с органическим поражением головного мозга и центральной нервной системы. Нарушения познавательных способностей проявляются во всех сферах — интеллектуальной, речевой, психомоторной, эмоциональной. Снижение интеллекта и речевого развития выделяется ярче всего. Нарушения речи у детей с интеллектуальной недостаточностью носят системный характер, они затрагивают как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую стороны речи. Одновременно наблюдаются нарушения моторного развития, преимущественно тонкой ручной моторики детей, двигательных, речедвигательных, психических процессов. Поэтому для коррекции нарушений всех компонентов речи (особенно звукопроиз-ношения) у детей с интеллектуальной недостаточностью необходимы упражнения для развития тонких движений рук, задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики [2].

Что такое логоритмика? Это развитие речи с помощью движений. Она базирована на использовании связи слова, музыки, движения и содействует коррекции двигательной сферы, развитию сенсорных возможностей, устранению (минимизации) речевого нарушения и в конечном результате социальной реабилитации детей с интеллектуальной недостаточностью.

Три кита логоритмики — это речь, движение и музыка. Данную технологию можно считать креативным, эмоциональным звеном в логопедической работе. Она активизирует мотивационные механизмы речевой интенции, сочетает исправление речевых нарушений с развитием сенсорных и двигательных возможностей детей.

Основоположник отечественной логопедии Н. А. Власова и отечественный врач-психиатр Ю. А. Флоренская выделяют общепедагогическое значение логоритмического воздействия при болезненных отклонениях в психофизической сфере человека. Логопедической ритмике, которая содействует умственному, физическому, моральному и эстетическому воспитанию детей с ОВЗ, были посвящены работы Г. А. Волковой (дефектолог), М. Ю. Картушиной (педагог-практик), Е. С. Анищенковой (учитель-логопед, педагог-психолог) и др.

Целью логоритмики является преодоление расстройств речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы двигательно-го/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи [1].

Оригинальная логопедическая технология в интересной, увлекательной, непринужденной, занимательной, музыкальной, эмоциональной обстановке помогает решить большое количество задач. Реализация осуществляется по двум направлениям. Первое — это развитие неречевых процессов: регуляция мышечного тонуса; совершенствование общей моторики, координации движений; ориентация в пространстве; певческие способности и развитие чувства музыкального темпа и ритма; активизация всех видов внимания и памяти [3]. Второе направление логоритмической работы — развитие речи и коррекция речевых нарушений. Данное направление включает в себя развитие артикуляционной и мимической моторики; развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и ее интонационной выразительности; координацию речи с движением; воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха [3].

В коррекционном обучении и воспитании на логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические методы. Каждый из них вклю- чает в себя разнообразные приемы, которые подбираются с учетом уровня усвоения двигательного, речевого материала, речевого и общего развития ребенка.

Наглядный метод:

-

а) наглядно-зрительные приемы (зрительная регуляция движений). Использование ориентиров в преодолении пространства (игрушки, схемы, таблицы, картины, знаки); подражание образцам окружающей жизни (животные, птицы, транспорт и др.); показ педагогом образца движения или его отдельных двигательных элементов;

-

б) тактильно-мышечные (двигательная регуляция движений). Использование в двигательной деятельности всевозможных пособий. Например, при ходьбе на пути устанавливаются тактильные дорожки, кубики, дуги: чтобы их перешагнуть, надо высоко поднять ногу;

-

в) наглядно-слуховые (звуковая регуляция движений). Лучшими являются музыкальные инструменты (ударные, духовые), инструментальная музыка, песня.

Словесные методы обращены к сознанию ребенка, они помогают усвоить поставленную задачу и осознанно выполнять двигательные упражнения (пояснение с показом, краткое объяснение новых движений, подвижные игры с текстом).

Практический метод обеспечивает проверку правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. Разновидностями практического метода являются игровой и соревновательный методы.

Игра позволяет каждому ребенку вести себя уверенно, так как он максимально реализует свои потенциальные возможности. Игровой метод используется при разучивании новых упражнений, песен, игр. Они направлены на выработку правильной осанки, развитие зрительного внимания, навыков движения в колонне и умения ходить через препятствия, говорить под маршевый шаг, воспитание умеренного темпа речи, автоматизацию звуков во фразовой речи.

Соревновательный метод совершенствует двигательные навыки и моральноволевые черты личности. Он применяется для улучшения уже отработанных двигательных упражнений [2]. Например, игра «Зайцы и медведи». Цель игры: выработка правильной осанки, развитие зрительного внимания. Дети под музыку ходят по залу врассыпную. Педагог показывает игрушку медведя, и дети переходят на ходьбу вперевалочку, изображая медведя под соответствующую музыку. После педагог меняет игрушку и показывает зайца: дети начинают прыгать с продвижением вперед, изображая зайчиков. Предварительно взрослый показывает детям, как ходит медведь. Игра «Перешагни через кочку» вырабатывает навыки движения в колонне и умения ходить через препятствия, развитие зрительного внимания. Дети под спокойную музыку идут колонной и перешагивают через препятствия «кочки», высоко поднимая колени. Препятствия расположены на полу на расстоянии 35‒40 см. Игры «Идет отряд», «Бежит паровоз» учат детей говорить под маршевый шаг в умеренном темпе речи, одновременно осуществляется автоматизация звуков Л и Р, Ч во фразовой речи. Дети маршируют по кругу, одновременно читая стихотворение А. Барто «Левой, правой!», «Вот поезд наш едет!». Игра «Любопытные пальчики» под музыкальное сопровождение на мотив песни «Кошка села на такси» развивает мелкую моторику, вырабатывает темпо-ритмическую сторону речи, слуховое внимание и воображение. Дети си- дят на кубиках «лесные пенечки» и выполняют пальчиковую гимнастику по тексту.

Складываем пальчики, Дети: сгибают мизинец, безымянный и большой

Получились зайчики.

Еще раз сложили, сжимают все пальцы в кулак и подносят к глазам

Бинокль получили.

Увидели мы белку,

Нам хвостиком махнула. показывают мизинец

Увидели бобра,

Он сгрыз огромных два бревна. показывают пальчики

Кто-то рядом крикнул: «Ра-а-а!» ладони подносят ко рту «рупор»

Убегать нам всем пора. выполняют движения всех пальцев

В ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3» учителя-логопеды в ходе индивидуальных, подгрупповых логопедических занятий используют элементы логоритмики. Для этого выделен специализированный кабинет для коррекционно-развивающих занятий, который оборудован по методике Монтессори: ковровое покрытие; тактильная дорожка из 7 модулей, балансировочные доски, тактильные панели «Дерево», «Лабиринт», наборы музыкальных ударных инструментов, массажные мячи су-джок, вибрационный массажер, интерактивный стол логопеда «Виэль», интерактивные книги, игры на развитие мелкой моторики, фонематического восприятия, речевого дыхания, коррекции звукопроизношения, дидактические комплекты (символы-опоры, фразовые конструкторы, карточки PECS). Оснащенность данного кабинета позволяет учителям-логопедам школы качественно и продуктивно осуществлять логокоррекционную деятельность с детьми с интеллектуальной недостаточностью.

В полном объеме логоритмика применяется при проведении школьных праздников, посвященных правильной речи. Они проводятся в сюжетнотематической форме: «Экскурсия в страну звуков», «Прогулка по речевой полянке», «Путешествие по русским народным сказкам». На данных логопедических мероприятиях дети закрепляют свои речедвигательные навыки, расширяют словарный запас по различным лексическим темам, автоматизируют звуки с помощью пропевания логопедических распевок, песен, проговаривания стихов, чи-стоговорок. С большим удовольствием выполняют логоритмические упражнения и подвижные игры на развитие фонематического слуха, памяти, внимания. Детям очень нравятся театральные постановки русских народных сказок, с помощью которых они развивают монологическую диалогическую речь и коммуникативные навыки.

В логоритмической работе учителя-логопеды применяют методики следующих авторов: Г. А. Волкова «Логоритмика», А. Н. Стрельникова «Дыхательная гимнастика», Т. С. Овчинникова «Логопедические распевки», С. и Е. Железновых «Методика раннего развития», О. С. Боромыкова «Коррекция речи и движения», А. Буренина «Ритмическая мозаика». Широко используются игры и упражнения М. Ю. Гоголевой, М. Ю. Картушиной.

В результате использования логоритмики происходят положительные изменения в развитии детей: нормализация темпо-ритмической организации речи, 64

развитие артикуляционной моторики для правильного произношения звуков, фонематического восприятия, общей и тонкой моторики, мимики, пространственной организации движений, коммуникативных навыков.

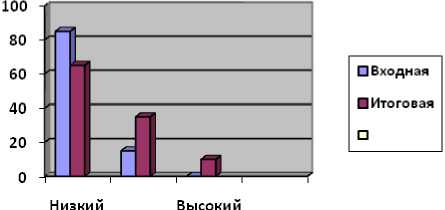

Для оценки эффективности логоритмического воздействия реализуется стартовая и итоговая диагностика речевых, неречевых функций. Входная диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Итоговое диагностирование осуществляется в конце учебного года, что позволяет оценить динамику изменений состояния речевых, неречевых функций. Учителями-логопедами ГБОУ «СКОШ № 3» используется методика обследования, разработанная Г. А. Волковой («Логопедическая ритмика»).

Результаты диагностического обследования за 2020/21 учебный год

-

в 1-м классе

Таким образом, логоритмика наряду с коррекцией речевых нарушений также создает предпосылки успешного процесса обучения в целом и социальной адаптации детей с ОВЗ.

Список литературы Роль логопедической ритмики в работе с детьми с особыми возможностями здоровья

- Волкова Г. А., Шаховская С. Н. Логопедическая ритмика: учебник для студентов дефектологического факультета педагогических вузов. Москва, 1985. С. 4-20. Текст: непосредственный.

- Лалаева Р. И., Савчук Т. А. Логопедическая работа в коррекционных классах // Книга для логопедов. Москва, 1998. С. 2-4. Текст: непосредственный.

- Новиковская О. А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: практическое пособие для педагогов и родителей. Санкт-Петербург, 2012. С. 5. Текст: непосредственный.

- Рогожникова Т. А. Логоритмика: учебно-методическое пособие для логопедов и родителей. Улан-Удэ, 2016. С. 38-40. Текст: непосредственный.