Роль муляжных музеев в преподавании дерматовенерологии на медицинских факультетах университетов России и Европы

Автор: Утц С.Р., Завьялов А.И., Якупов И.А., Пархоменко А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе показана история и значение использования восковых слепков в наглядности преподавания дерматологии и венерологии студентам медицинских факультетов университетов в странах Европы и России в XIX — XX столетиях.

Венерология, восковые модели, дерматология, муляжный музей

Короткий адрес: https://sciup.org/14918169

IDR: 14918169

Текст научной статьи Роль муляжных музеев в преподавании дерматовенерологии на медицинских факультетах университетов России и Европы

1Использование муляжей (восковых моделей) для наглядности преподавания студентам медицинских наук впервые официально было введено в конце ХVII в. во Флоренции. Первоначально они применялись в изучении нормальной (в конце ХVI — начале ХVII в.), а затем и патологической анатомии [1]. Италия является колыбелью анатомических восковых моделей. Уже через 100 лет после издания учебника по анатомии человека А. Везалия, положившего начало анатомии как научной дисциплины, стали использовать цветные восковые модели в натуральную величину, доведенные до совершенства в художественных школах Северной Италии [1, 2]. С этого же времени началось производство муляжей, которые использовались для преподавания анатомии студентам-медикам. Пионером в совершенствовании иллюстративного материала по анатомии был художник Людовик Чиголи. Использование восковых моделей в изучении анатомии человека объяснялось существовавшим в то время запретом (вплоть до ХIХ в.) на вскрытие трупов [2]. Особый интерес Папы Бенедикта ХIV, проявленный к работам анатома Эрколе Лелли (1702-1766) позволил анатомам получать специальное разрешение на вскрытие трупов и изготовление муляжей. В дальнейшем восковые слепки стали широко использовать в учебном процессе не только в изучении анатомии, но и, например, при подготовке хирургов.

Полноцветное изготовление восковых моделей позволило художнику-муляжисту А. Элфингеру (1821-1864) значительно расширить их использова-

ние в преподавании и изучении студентами медицинских факультетов клинических дисциплин, где пальму первенства получили дерматология и венерология [3]. Существенный вклад в изготовление цветных муляжей внес художник-муляжист К. Хеннинг, который за период с 1890 по 1917 г. выполнил более 1500 восковых моделей с самыми разнообразными заболеваниями кожи. С помощью восковых муляжей удалось с необыкновенной реалистичностью и убедительной точностью передать всю полноту клинической картины кожных и венерических болезней и вариантов их течения [4].

Во многих ведущих университетах Европы (Австрия, Англия, Германия, Италия, Франция) с середины ХIХ в. при преподавании на кафедрах кожных и венерических болезней использовались восковые слепки [5–7].

Со второй половины ХIХ столетия восковые муляжи, изготовленные европейскими мастерами, стали приобретаться для учебного процесса медицинскими школами США (Пенсильвансский, Гарвардский, Сент-Луисский университеты и др.) [4].

Основоположник японской дерматологии Кейзо Дохи (1866-1931), находясь на стажировке в Венской клинике Морица Капоши в 1895 г., познакомился с художником-муляжистом с К. Хенингом, у которого обучился технике изготовления восковых муляжей. По возвращении на родину в качестве профессора дерматологии Токийского университета, он совместно с художниками организовал изготовление большой коллекции восковых моделей по дерматологии и венерологии для учебного процесса. Спустя несколько лет восковые слепки стали приобретаться и другими японскими университетами, где были созданы муляжные музеи [8].

Одним из первых, кто стал использовать восковые модели в учебном процессе по дерматологии, был профессор Венского университета Фердинанд фон Гебра (1816-1880). Собрав большую коллекцию муляжей с различной дерматологической патологией, он в 1860 г. издал цветной атлас «Портреты болезней кожи», который на протяжении многих десятилетий был настольной книгой для студентов. Преемник проф. Ф. Гебры Мориц Капоши продолжил сотрудничество по изготовлению восковых слепков с лучшими художниками-муляжистами Европы, что позволило значительно увеличить их количество и пополнить коллекции и выставки в музеях, посвященных медицинской тематике [4].

Огромный вклад в развитие французского муляжного искусства в области дерматологии и венерологии внес широко известный художник-муляжист Ж. Варетта (1865-1914), изготовивший более 2000 экспонатов, значительная часть которых использовалась в учебном процессе на медицинском факультете университета. Кроме того, художник экспонировал свои муляжи в зале заседаний на Первом международном конгрессе дерматологов и венерологов, который состоялся в 1889 г. в музее при госпитале Сен-Луи в Париже. Это событие стало поворотным моментом не только для производства в Европе восковых слепков для обучения студентов-медиков, но и инструментом в санитарно-просветительской работе среди населения в борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями [3, 4]. Восковые модели, изготовленные Ж. Баретта, по настоящее время находятся в муляжном музее, сохранив естественные цвета и обеспечивая исчерпывающий отчет о наиболее распространенных кожных заболеваниях, которые превалировали в то время во Франции.

Делегаты Первого конгресса по дерматологии и венерологии дали высокую оценку выставке муляжей художника Ж. Баретта и признали важность их использования в учебном процессе в подготовке будущих врачей. Из многих университетов Европы были поданы заявки на приобретение муляжей, а также на обучение их изготовлению. В Германии, благодаря стараниям основателя Берлинского дерматологического общества проф. О. Лассара, в 1889 г. было организовано производство муляжей в Берлине [9].

В 1892 г. некоторые восковые модели Ж. Баретта демонстрировались на дерматовенерологическом конгрессе, проходившем в Вене. Художественное исполнение и высокое качество восковых слепков определяли спрос на них во всем мире. Заказы на изготовление восковых моделей Баретта поступали и из России. Так, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Московского университета проф. А. И. Поспелов, участвовавший в работе дерматологического конгресса в Вене, приобрел несколько восковых моделей, хранившихся в госпитале Св. Людовика в Париже, в качестве основных образцов для своего будущего музея. Вернувшись в Москву, А. И. Поспелов пригласил на работу в мастерскую художника-самоучку С. П. Фивейского, который изготовил для муляжного музея кафедры значительное количество экспонатов по сифилису и кожным заболеваниям, не уступавших по художественному исполнению и качеству французским муляжам. С. П. Фивейский, не имея специального образования, но обладая большими способностями к рисованию и лепке, смог самостоятельно овладеть мастерством муляжиста. Он стал основателем муляжного дела в нашей стране. Благодаря труду и таланту Сергея Павловича был создан уникальный музей восковых слепков в клинике и на кафедре кожных и венерических болезней 1-го Московского медицинского университета. Кроме того, С. П. Фивейский внес значительный вклад в изготовление и пополнение в муляжные фонды других медицинских вузов страны. Восковые муляжи, изготовленные им более чем 100 лет назад, не утратили своего практического значения до настоящего времени [10].

Вслед за Москвой муляжные музеи дерматовенерологического профиля создаются на медицинских факультетах в Казанском, Киевском, Харьковском, Томском, Новороссийском и Саратовском университетах.

С помощью восковых слепков некоторые художники-муляжисты в начале ХХ в. не только представляли патологические процессы при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, но и наглядно показывали клинический эффект при применении новых лекарственных средств (например, сальварсана, синтезированного и предложенного для лечения сифилиса в 1909 г. П. Эрлихом).

Спустя всего два года после введения этого препарата в лечение больных сифилисом греческий врач и муляжист Джордж Фотино изготовил большое количество восковых слепков, отражающих клинические изменения разных форм сифилиса на фоне проводимого лечения. В 1911 г. в Риме он представил эту коллекцию на выставку, где в динамике продемонстрировал результаты лечения, вызвав невероятный интерес не только у специалистов, но и у посетителей [11].

Демонстрация восковых слепков в Европе проводилась не только с целью обучения врачей и студентов-медиков, но и для широкого круга граждан. Большой интерес публики к выставкам с дематове-нерологической тематикой побудил немецких врачей организовать первую публичную демонстрацию муляжей в Германии в 1911 г. на Международной гигиенической выставке в Дрездене. В последующем подобные экспозиции проводились там же в 1930 и 1931 гг. [9, 12].

Профессор Санкт-Петербургской военно-медицинской академии В. М. Тарновский считал важнейшим элементом в преподавании демонстративность лекций и практических занятий, что имело важное значение в изучении сифилидологии, где требовалось выработать у учащихся навыки в распознавании многообразных проявлений сифилиса на коже и слизистых оболочках и их дифференцирование. В. М. Тарновский организовал при кафедре сифилидологии «собрание учебных муляжей», часть которых приобрел в Париже у художника-муляжиста Ж. Баретта, а другая часть была выполнена под его руководством российским художником-муляжистом и доктором И. Л. Карповичем. Последние не уступали по точности передаче изображения лучшим французским образцам. Следует отметить, что первый муляжный музей в России был организован в Военно-медицинской академии в конце ХIХ в. [13].

Многочисленные ученики проф. В. М. Тарновско-го в конце ХIХ в. проходили усовершенствование по дерматологии и венерологии в лучших клиниках Европы под руководством профессоров Й. Ядассона, А. Нейссера, П. Унны, М. Иозефа, Э. Лессера и др., которые в учебном процессе широко использовали наглядные пособия в виде восковых слепков, рисун- ков и атласов. После возвращения из заграничной командировки в Россию эти методы преподавания кожных и венерических болезней стали широко внедряться на всех медицинских факультетах университетов [13].

Организатором муляжного музея на кафедре кожных и венерических болезней Саратовского медицинского университета был профессор В. И. Теребинский. В августе 1915 г. он приобрел первую коллекцию превосходных муляжей (62 экспоната на сумму 1629 руб. 50 коп.) от лучшего муляжиста Москвы С. П. Фи-вейского, работавшего в клинике кожных и венерических болезней проф. А. И. Поспелова. Копии восковых слепков были в основном изготовлены с оригиналов французского мастера Ж. Баретта [14].

В. И. Теребинский уделял муляжам как наглядному пособию при изучении дисциплины особое внимание. Он говорил: «В преподавании медицины требуется наглядное обучение, но особенно оно необходимо при изучении дерматологии и венерологии. Неоспоримое преимущество перед всеми средствами наглядности имеют муляжи, которые дают выпуклое, пластичное изображение болезненно измененного органа со всеми мельчайшими подробностями».

Приобретенная первая коллекция восковых слепков из клиники кожных и венерических болезней Московского университета не позволяла создать музей, который смог бы полностью удовлетворить нужды преподавания. Поэтому В. И. Теребинский недостающую часть восковых моделей приобрел у известного казанского муляжиста Э. Э. Спориуса.

Первоначально специального помещения для муляжного музея не было, экспонаты размещались в восьми деревянных шкафах со стеклянными дверями в трех учебных комнатах.

В марте 1920 г. кафедру кожных и венерических болезней возглавил проф. П. С. Григорьев, который вновь вернулся к идее расширения музея восковых слепков отечественного производства и проведения реставрационных работ на имеющихся муляжах. Для решения поставленной задачи он обратился с ходатайством в Правление университета о выделении на кафедре специальной должности художника-муляжиста. После утверждения этой должности на кафедре

П. С. Григорьев приглашает на работу художника-муляжиста и фотографа Б. В. Болдырева. Затем в течение многих лет муляжистом А. А. Будниковым проводилась работа не только по изготовлению новых муляжей, но и по реставрация тех, которые приходили в частичную негодность в результате постоянного использования их в учебном процессе. За более чем 100-летний период существования муляжного музея на кафедре более 80% муляжей сохранено в первоначальном виде до настоящего времени [15].

Экспонаты муляжного музея кафедры использовались не только в учебном процессе, но и нередко демонстрировались для наглядности при обсуждении докладов редких дерматозов на заседаниях студенческого научного кружка кафедры, возглавляемого проф. П. С. Григорьевым.

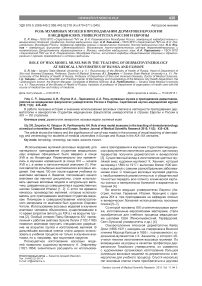

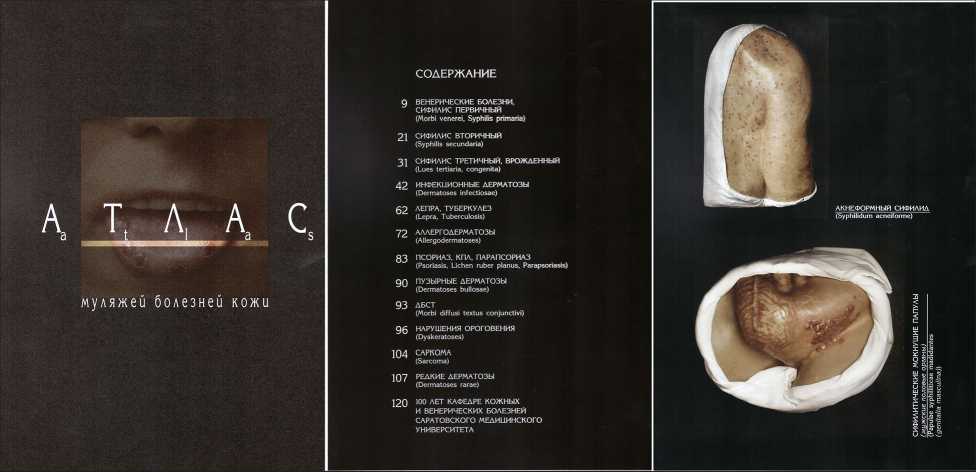

После завершения строительства нового корпуса клиники кожных и венерических болезней в 1982 г. для муляжного музея было выделено специальное помещение (рис. 1), а часть не уместившихся там экспонатов перенесена в учебные комнаты в соответствии с темами практических занятий со студентами и врачами ординаторами. Сотрудники кафедры на протяжении многих лет прилагали немало усилий по сохранению уникальных экспонатов и реставрации шкафов для их хранения. В 2013 г. коллективом кафедры подготовлен и издан цветной атлас восковых слепков, находящихся в муляжном музее (рис. 2) [16].

Несмотря на широкое использование в преподавании дерматологии и венерологии современных технических средств (цветные слайды, фотографии, видеофильмы, мультимедийные установки), муляжи остаются незаменимым пособием, передающим рельефное изображение очага поражения с мельчайшими подробностями патологического процесса на коже и слизистых оболочках. Восковые слепки можно широко использовать при проведении итогового экзаменационного контроля в качестве так называемых визиотестов, что дает возможность проверить практическую подготовленность студентов и клинических ординаторов.

Таким образом, восковые слепки муляжных музеев при кафедрах кожных и венерических болезней медицинских факультетов и университетов можно по

Рис. 1. Занятие со слушателями факультета повышения квалификации врачей в муляжном музее кафедры кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета.

Рис. 2. Атлас муляжей болезней кожи [16].

праву считать уникальным трехмерным учебным материалом в обучении дерматологии и венерологии студентов и подготовке клинических ординаторов, а также отражением истории, ее традиций, заложенных основателями ведущих научных дерматовенерологических школ европейских и российских университетов. Муляжи не только обладают художественной ценностью, но и представляют собой удивительно качественное хранилище историй болезни для медиков многих поколений.

Список литературы Роль муляжных музеев в преподавании дерматовенерологии на медицинских факультетах университетов России и Европы

- Schnalke Т. A brief history of the dermatologic moulage in Europe. Part 1. Int J Dermatol 1988; 27 (2): 134-139

- Schnalke T.A brief history of dermatologic moulage in Europe. Part 2. Int J Dermatol 1992; 31 (2): 134-141

- Joshi R. Moulages in dermatology-venereology. Ind J Dermatol Venereol & Leprol 2010; 76: 434-438

- Schnalke T.A. brief history of the dermatologic moulage in Europe. Part 3. Int J Dermatol 1993; 32 (6): 453-463

- Neave R. Pictures in the round: moulage and models in medicine. J Audiovisual Media in Medicine 1989; 12: 80-84

- Mears MM, Feaster V. The wax medical moulage collection at Scott and White memorial hospital. Int J Dermatol 1994; 3 (6): 446-447

- Lawrence CP, Michael LG. The wax model. Dermatol Clin 2011; 9(5): 275-277

- Imazumi T., Nagatoya Y. Dermatologic moulage in Japan. Int J Dermatol 1995; 11 (34): 817-821

- Michael L. Traces of Marion B. Sulzberger in the museum of wax moulages in Zurich and their importance for the history of dermatology. J Am Acad Dermatol 2009; 60 (6): 980-984

- Lounsberry C.R. Reproduct of pathologic specimens in dermatologic practice by making. Arch Dermatol Syphil 1935; 32 (5): 735-737

- Robin A. A moulage museum is not just a museum. Virchows Arch 2010; 457: 513-520

- Sticherling M., Euler U. The collection of dermatologic wax moulages at the University of Kiel, Germany. Intern J Derma-to. 2001; 40: 586-592

- Якупов И.А., Артемьев А.А., Крючков Ю.А. Значение муляжного музея кафедры кожных и венерических болезней Саратовского медицинского университета в учебно-педагогическом процессе: материалы межрегиональной научно-практической конференции «История медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев». Волгоград, 2014; с. 166-170

- Нуштаев И.A., Завьялов А.И. Владимир Ипполитович Теребинский. Саратов: Изд-во СГМУ, 2004; 63 с.

- Профессор П.С. Григорьев и его научная школа/Завьялов А. И., Оркин В.Ф., Рощепкин В. В. . Саратов: Изд-во СГМУ, 2008; 126 с.

- Атлас муляжей болезней кожи: учебное пособие/под ред. С. Р Утца и А. Л. Бакулева, Саратов: Бенефит, 2013; 127 с.