Роль патологической ольфактации в формировании зависимости от психоактивных веществ с разными способами их употребления

Автор: Мастерова Е.И., Невидимова Т.И., Савочкина Д.Н., Никитина В.Б., Лобачева О.А., Назарова И.А., Пешковская А.Г.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Биологические исследования

Статья в выпуске: 1 (90), 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявление взаимосвязей патологической ольфактации с клиническими характеристиками лиц с наркологическим диагнозом и оценка прогностических возможностей сенсорных характеристик для предикции аддиктивных расстройств с разными способами употребления психоактивных веществ (ПАВ). Материалы и методы. Иммунофизиологическими методами обследовано 203 человека в возрасте от 16 до 29 лет (лица с аддиктивными расстройствами и контрольные лица). Результаты. Выявлены взаимосвязи патологической ольфактации с клиническими характеристиками пациентов. Предложены прогностические модели для ингаляционного и внутривенного употребления ПАВ с использованием сенсорных характеристик и клинических признаков иммунной недостаточности. Заключение. Анамнестические обонятельные предпочтения являются признаком легкой выраженности расстройств, вызванных употреблением ПАВ. Сенсорные характеристики обладают прогностическими возможностями для предикции аддиктивных расстройств с разными способами употребления ПАВ.

Патологическая ольфактация, иммунологическая недостаточность, агрессия, тревожность, аддикция, ингаляционное и внутривенное употребление психоактивных веществ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295880

IDR: 14295880 | УДК: 616.214.8-008.1:612.017

Текст научной статьи Роль патологической ольфактации в формировании зависимости от психоактивных веществ с разными способами их употребления

ББК 56.145.12+52.73+52.817.18

РОЛЬ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛЬФАКТАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Мастерова Е. И.*, Невидимова Т. И.,

Савочкина Д. Н., Никитина В. Б., Лобачева О. А., Назарова И. А., Пешковская А. Г.

НИИ психического здоровья

634014, Томск, ул. Алеутская, 4

Цель. Выявление взаимосвязей патологической ольфакта-ции с клиническими характеристиками лиц с наркологическим диагнозом и оценка прогностических возможностей сенсорных характеристик для предикции аддиктивных расстройств с разными способами употребления психоактивных веществ (ПАВ). Материалы и методы. Иммунофизио-логическими методами обследовано 203 человека в возрасте от 16 до 29 лет (лица с аддиктивными расстройствами и контрольные лица). Результаты. Выявлены взаимосвязи патологической ольфактации с клиническими характеристиками пациентов. Предложены прогностические модели для ингаляционного и внутривенного употребления ПАВ с использованием сенсорных характеристик и клинических признаков иммунной недостаточности. Заключение. Анамнестические обонятельные предпочтения являются признаком легкой выраженности расстройств, вызванных употреблением ПАВ. Сенсорные характеристики обладают прогностическими возможностями для предикции аддиктив-ных расстройств с разными способами употребления ПАВ. Ключевые слова: патологическая ольфактация, иммунологическая недостаточность, агрессия, тревожность, аддикция, ингаляционное и внутривенное употребление психоактивных веществ.

ROLE OF PATHOLOGICAL OLFACTION IN FORMATION OF SUBSTANCE DEPENDENCE WITH DIFFERENT ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION. Masterova E. I., Nevidimova Т. I., Savochkina D. N., Nikitina V. B., Lobacheva O. A., Nazarova I. A., Peshkovskaya A. G., Bokhan N. A. Mental Health Research Institute. Aleutskaya Street 4, 634014, Tomsk, Russian Federation. Objective. To reveal interrelationships of pathological olfaction with clinical characteristics of persons with substance use disorder and to evaluate prognostic possibilities of sensory characteristics for prediction of addictive disorders with different routes of drug administration. Materials and methods. With use of immunophysiologic methods 203 persons aged 16-29 years (persons with addictive disorders and controls) were examined. Results. Interrelationships of pathological olfaction with clinical characteristics of patients have been revealed. Prognostic models for inhalation and intravenous routes of drug administration with use of sensory characteristics and clinical signs of immune deficiency have been proposed. Conclusion. Anamnestic olfactory preferences are a sign of mild severity of substance-related disorders. Sensory characteristics have prognostic possibilities for prediction of addictive disorders with different routes of drug administration. Keywords: pathological olfaction, immunological deficiency, aggression, anxiety, addiction, inhalation and intravenous substance use.

Изучение механизмов формирования зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) является актуальным направлением современной биологической психиатрии и наркологии в связи с высокой распространенностью и социальной значимостью данных расстройств [2,3, 14]. Нарушения ольфакторных функций часто наблюдаются при психических расстройствах, в том числе при аддиктивных [17, 19]. Подчеркивается возможная роль ольфакторных характеристик в качестве факторов предрасположенности к развитию химической зависимости [7]. На сегодняшний день получены данные о глубоких нарушениях гомеостатических систем, в первую очередь системы иммунитета у лиц с зависимыми расстройствами, проявляющихся в виде иммунодефицита клеточного звена при стимуляции гуморального, выработки аутоантител к мозгоспецифическим антигенам и нейромедиаторам, изменений цитокинового баланса [1, 5, 6, 13, 15, 18]. Установлено, что способы употребления ПАВ, наряду с другими характеристиками, определяют глубину выраженности расстройств, вызванных употреблением ПАВ, изменяющихся от незначительно выраженных до ярко выраженных [9]. В то же время отсутствуют данные о клинической сопряженности параметров иммунного статуса и ольфактации, позволяющей оценивать возникновения аддик-тивных расстройств с разными способами употребления ПАВ.

Цель настоящего исследования – выявление взаимосвязей патологической ольфактации с клиническими характеристиками лиц с наркологическим диагнозом и оценка прогностических возможностей сенсорных характеристик для предикции аддиктивных расстройств с разными способами употребления психоактивных веществ

Методика исследования. Всего обследовано 203 человека в возрасте от 16 до 29 лет (средний возраст составил 19,3±2,3 года) обоего пола. В основную группу вошли 115 лиц c психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ (F11.2, F19.2, F12.1). Контрольную группу составили 89 условно здоровых лиц, сопоставимых с основной группой по полу и возрасту. Пациенты были разделены на группы с внутривенным (84 человека), ингаляционным (21 человек), пероральным (9 человек) способами употребления ПАВ.

Анамнестические обонятельные предпочтения определялись при указании обследуемым факта приятности резких запахов (бензин, ацетон, краска и другие). Проводилась оценка отношения к изопропанолу стандартным методом с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) [16].

Наличие аверсивной реакции на одорант устанавливалось при выборе испытуемым отметки на ВАШ от 7 усл. ед. (оценка запаха как неприятного) и выше. С помощью тензоалгометрии оценивался нижний болевой порог – минимальное болевое ощущение, которое субъект в состоянии распознать [10]. Для оценки клинических признаков иммунной недостаточности использовался сокращенный вариант карты диагностики иммунологической недостаточности при иммуноэпидемиологических исследованиях взрослого населения [4, 8]. При психологическом тестировании определялись индексы агрессивности и враждебности [12], уровни ситуативной и личностной тревожности [11]. При проведении исследования были соблюдены принципы информированного согласия Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы STATISTICA (версия 7.0 для Windows). Применяли непараметрические методы: сравнение независимых выборок с помощью критерия Манна-Уитни, анализ качественных данных с использованием критерия χ2 Пирсона. Для построения прогностических моделей использовался метод пошаговой логистической регрессии.

Результаты исследования. Частота встречаемости анамнестических обонятельных предпочтений у наркологических пациентов имела тенденцию возрастанию по сравнению с контрольной группой (61,4 % и 48,3 %, p<0,1).

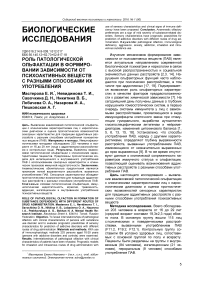

□ ОП □ ОАИ

Рис. 1 . Частоты анамнестических обонятельных предпочтений и отсутствия аверсивной реакции на изопропанол в группах лиц с разными способами употребления ПАВ

Примечание . Способы употребления ПАВ: внутрь – пероральное; ИНГ – ингаляционное; ВВ – внутривенное; * – p<0,05 при сравнении c контролем.

При этом количество случаев отсутствия аверсивной реакции на изопропанол было достоверно больше, чем у здоровых лиц (52,7 % и 16,0 %, p<0,05).

Обнаружено, что у зависимых от ПАВ лиц с ингаляционным способом употребления ПАВ частота встречаемости анамнестических обонятельных предпочтений возрастала по сравнению с контролем (рис. 1).

При этом неаверсивная реакция на изопропанол с большей частотой встречалась при всех способах употребления ПАВ.

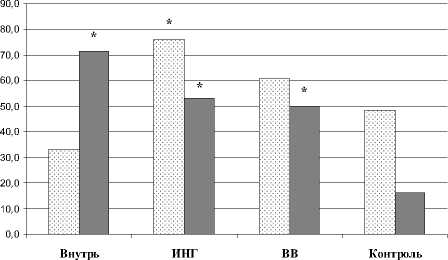

Отсутствие аверсивной реакции на изопропанол при наличии анамнестических обонятельных предпочтений чаще наблюдалось в группе лиц с употреблением ПАВ перорально по сравнению с контролем (рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости отсутствия аверсивной реакции на изопропанол в группах лиц с анамнестическими обонятельными предпочтениями с разными способами употребления ПАВ

Примечание . Способы употребления ПАВ: внутрь – пероральное; ИНГ – ингаляционное; ВВ – внутривенное; * – p<0,05 при сравнении с контролем; # – p<0,05 при сравнении c группой употребляющих ПАВ перорально.

Кроме того, у лиц с внутривенным способом употребления ПАВ и анамнестическими обонятельными предпочтениями отмечена меньшая частота случаев неаверсивной реакции на данный одорант по сравнению с употребляющими ПАВ перорально.

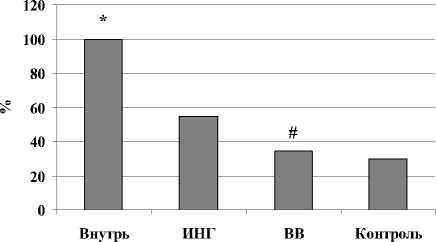

Разные способы употребления ПАВ сопровождались большей частотой случаев неаверсивной реакции на изопропанол у наркологических пациентов без обонятельных отклонений по сравнению с контролем (рис. 3).

В связи с этим можно сделать заключение, что анамнестические обонятельные предпочтения характерны для наркологических пациентов с ингаляционным способом употребления ПАВ. Употребление ПАВ перорально сопровождается отсутствием аверсии на изопропанол при наличии анамнестических обонятельных предпочтений, тогда как при внутривенном способе введения ПАВ неаверсивная реакция на этот одорант чаще наблюдается при отсутствии обонятельных предпочтений в анамнезе.

Рис. 3. Частота встречаемости отсутствия аверсивной реакции на изопропанол в группах лиц без анамнестических обонятельных предпочтений с разными способами употребления ПАВ

Примечание . Способы употребления ПАВ: внутрь – пероральное; ИНГ – ингаляционное; ВВ – внутривенное; * – p<0,05 при сравнении c контролем.

Сенсорные характеристики наряду с психологическими параметрами и клиническими признаками иммунной недостаточности были использованы для построения прогностических моделей оценки риска возникновения психических и поведенческих расстройств, вызванных ингаляционным и внутривенным употреблением ПАВ.

В прогностическую модель, оценивающую риск перехода от отсутствия употребления ПАВ к аддиктивным расстройствам с ингаляционным способом употребления ПАВ, в качестве прогностических факторов вошли следующие показатели: анамнестические обонятельные предпочтения (ОП), индекс агрессивности (ИА). Вероятность формирования аддиктивных расстройств у лиц с ингаляционным способом употребления ПАВ при переходе от отсутствия их употребления прогнозируется с помощью уравнения регрессии, имеющего вид

Y=-4+1*ОП+0,22*ИА

Наличие высокого уровня риска возникновения расстройств диагностируют при Y больше 0, низкий уровень риска возникновения расстройств – при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет правильно предсказать формирование аддиктив-ных расстройств в 79,2 % случаев и отсутствие их возникновения – в 56,3 % случаев. Общая доля правильно спрогнозированных диагнозов составляет 70,1 %.

В прогностическую модель, оценивающую риск перехода от отсутствия употребления ПАВ к аддиктивным расстройствам с внутривенным способом употребления ПАВ, вошли следующие показатели: уровень клинических признаков иммунологической недостаточности (ИН), нижний порог болевой чувствительности (БН), индекс враждебности (ИВ), уровень ситуативной тревожности (СТ), оценка отношения к изо- пропанолу (ИО). Вероятность формирования аддиктивных расстройств у лиц с внутривенным способом употребления ПАВ от отсутствия употребления ПАВ прогнозируется с помощью уравнения регрессии, имеющего вид

Y=-7+1*ИН+0,2*БН+0,4*ИВ+0,1*СТ-0,31*ИО

Наличие высокого уровня риска формирования расстройств диагностируют при Y больше 0, низкий уровень риска возникновения расстройств – при Y меньшем или равном 0. Данная прогностическая модель позволяет правильно предсказать формирование аддиктив-ных расстройств в 94 % случаев и отсутствие их возникновения в 76 % случаев. Общая доля правильно спрогнозированных диагнозов составляет 84 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что анамнестические обонятельные предпочтения, сопряженные с ингаляционным способом употребления ПАВ, являются признаком легкой выраженности расстройств, вызванных употреблением ПАВ. При этом сенсорные характеристики, клинические признаки иммунологической недостаточности в сочетании с дополнительными прогностическими факторами (индексом агрессивности, индексом враждебности, ситуативной тревожностью) могут прогнозировать возникновения аддиктивных расстройств с разными способами употребления ПАВ.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 14-15-00183).

Список литературы Роль патологической ольфактации в формировании зависимости от психоактивных веществ с разными способами их употребления

- Бохан Н. А. Прокопьева В. Д. Молекулярные механизмы влияния этанола и его метаболитов на эритроциты in vitro и in vivo. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. -166 с.

- Бохан Н. А., Катков А. Л., Россинский Ю. А. Ранняя профилактика и неоабилитация больных опийной наркоманией. -Республика Казахстан, Павлодар: Изд-во РГКП “Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем наркомании”, 2005. -287 с.

- Бохан Н. А., Семке В. Я. Коморбидность в наркологии. -Т омск: Изд-во Т омского ун-та, 2009. -510 с.

- Ветлугина Т. П., Балашов П. П., Никифорова О. А., Одинцова И. Н., Иванова С. А., Попова Е. Н., Васильева О. А. Иммунологическая недостаточность и психическое здоровье населения нового города Сибири//Иммунология. -1996. -№ 2. -С. 67-69.

- Ветлугина Т. П., Бохан Н. А., Матафонова Е. В. Иммуногематологическая характеристика больных опийной наркоманией на этапах синдрома отмены//Наркология. -2010. -Т. 9, № 12. -С. 41 -46.

- Говорин Н. В., Березкин А. С., Цыбикова Е. А. Нейроиммунные маркеры тяжести алкогольного делирия//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2008. -№ 1. -С. 77-79.

- Невидимова Т. И., Савочкина Д. Н., Батухтина Е. И., Ветлугина Т. П., Бохан Н. А. Детско-подростковый пикацизм как фактор риска формирования первичного патологического влечения к психоактивным веществам//Профилактическая и клиническая медицина. -2011. -Т. 1 (39), № 2. -С. 247.

- Невидимова Т. И., Батухтина Е. И., Ветлугина Т. П., Бохан Н. А. Оценка риска употребления психоактивных веществ: иммунофизиологический подход//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2014. -№ 1. -С. 5-6.

- Новиков Е. М., Валентик Ю. В., Дрейзин А. А., Соболев Е. С. Комплексная оценка статуса и уровни мотивационных установок на проведение реабилитационных и реконструктивных мероприятий у больных с зависимостью от психоактивных веществ//Наркология. -2009. -№ 11. -С. 60-68.

- Невидимова Т. И., Бохан Н. А., Коконова Д. Н. Патент 2342063 Российская Федерация. Способ количественной оценки индивидуальных болевых порогов. Опубл. 27.12.2008. Бюл. № 36.

- Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. -СПб.: Питер, 2003. -560 с.

- Прохоров А. О. Методики диагностики и измерения психических состояний личности. -М.: ПЭР СЭ, 2004. -С. 84-87.

- Семке В. Я., Ветлугина Т. П., Невидимова Т. И., Иванова С. А., Бохан Н. А. Клиническая психонейроиммунология. -Томск: ООО «Изд-во «РАСКО», 2003. -300 с.

- Bokhan N. A., Ovchinnikov A. A. Dissociative model of addictions formation: Monograph. -Saint-Louis, MO, USA: Publishing House Science and Innovation Center, 2014. -324 p.

- Clark K. H, Wiley C. A., Bradberry C. W. Psychostimulant abuse and neuroinflammation: emerging evidence of their interconnection//Neurotox Res. -2013. -V. 23, № 2. -P. 174-262.

- Collins S. L., Moore R. A., McQuay H. J. The Visual Analogue Pain Intensity Scale: What Is Moderate Pain in Millimetres?//Pain. -1997. -V. 72. -P. 95-97.

- Postolache T. T., Wehr T. A., Doty R. L., Sher L., Turner E. H., Bartko J. J., Rosenthal N. E. Patients with seasonal affective disorder have lower odor detection thresholds than control subjects//Arch. Gen. Psychiatry. -2002. -V. 59, № 12. -P. 1119-1122.

- Prokopieva V. D., Bohan N. A., Johnson P., Abe H., Boldyrev A. A. Effects of carnosine and related compounds on the stability and morphology of erythrocytes from alcoholics//Alcohol and Alcoholism. -2000. -V. 35, № 1. -P. 44.

- Rupp C. I., Fleischhacker W. W., Hausmann A., Mair D., Hinterhuber H., Kurz M. Olfactory functioning in patients with alcohol dependence: impairments in odor judgments///Alcohol & Alcoholism. -2004. -V. 39, № 6. -Р. 514-519.