Роль регионального агропромышленного комплекса в формировании продовольственных запасов в контексте вступления России в ВТО

Автор: Светлаков А.Г., Яркова Т.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 (16), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается значимая для продовольственной безопасности страны проблема обеспечения населения продовольствием, обосновывается необходимость формирования региональных продовольственных запасов за счет отечественного товаропроизводителя. Определены роль агропромышленных комплексов регионов страны и факторы, определяющие их деятельность и перспективы развития. Выявлены основные проблемы развития аграрного сектора экономики в условиях ВТО и определены пути их решения в качестве направлений государственной поддержки, формирования продовольственных запасов, их использования и обновления.

Региональный агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, продовольственные запасы, государство, всемирная торговая организация, региональная агропродовольственная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147201344

IDR: 147201344 | УДК: 338.43

Текст научной статьи Роль регионального агропромышленного комплекса в формировании продовольственных запасов в контексте вступления России в ВТО

Потребность в качественном продовольствии – это одна из самых важных составляющих жизнедеятельности человека, без которой невозможно прожить ни одному человеку на Земле. Удовлетворение потребностей населения в продовольствии за счет собственного национального производства – гарантия продовольственной независимости, но это возможно при стабильных политических, социальных, демографических и экономических отношениях как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

К сожалению, современная действительность доказывает, что по ряду причин, вызванных искусственно или естественным образом, продовольственная и, как результат, экономическая безопасность нашей страны может быть значительно ослаблена. Среди таких причин – военно-политические, экономические конфликты, ухудшение экологической обстановки, учащение природных и техногенных катастроф, продовольственная зависимость.

В этой связи первоочередной задачей становится создание некоторого запаса прочно- сти, который позволит укрепить продовольственную безопасность нашего государства. На наш взгляд, таким эффектом сопротивления должны обладать продовольственные запасы, направленные на обеспечение населения страны в случае возникновения различных угроз.

В настоящее время в каждом субъекте Российской Федерации имеются стратегические государственные продовольственные запасы, которые имеют военное целевое назначение, т.е. предназначены для армии и части населения на случай военных действий. Информация по их количественному и качественному составу остается закрытой и входит в состав государственной тайны. Предполагая исход потенциально возможных событий, можно утверждать, что имеющихся у государства запасов будет недостаточно для всего населения.

При этом стоит уделить внимание тому факту, что основным источником сырья и продовольствия выступают агропромышленные комплексы регионов и, в большей степени, сельскохозяйственная отрасль, которая как никогда находится в затруднительном положении.

Причинами усложняющейся ситуации является в первую очередь снижение уровня государственной поддержки, следствие этого - производство неконкурентоспособной продукции наряду с диспаритетом цен, что сопряжено с проблемой реализации продукции на местном агропродо-вольственном рынке. Такое положение дел ведет к снижению объемов производства, росту количества убыточных хозяйств и увеличению числа организаций малых форм собственности, которые не всегда способны производить в необходимом количестве продовольствие для полноценного качественного продовольственного обеспечения населения того или иного региона, что в целом неблагоприятно сказывается на продовольственном самообеспечении страны.

Для современной России проблема продовольственной безопасности весьма актуальна и является зеркальным отражением качественно нового состояния производства продовольствия потребностям общества [3].

На наш взгляд, продовольственная безопасность - это многоцелевая система взаимодействия агропромышленных комплексов регионов, в основе которой происходит процесс обеспечения населения качественным продовольствием отечественного высокотехнологического производства, снижение продовольственной зависимости, с учетом формирования и наряду со своевременным обновлением стратегических продовольственных запасов с целью использования в условиях непредсказуемости внешней среды.

На функционирование и конкурентоспособность регионального АПК оказывают влияние две основные группы факторов: внутренние (организационно-управленческие и производственные) и внешние (прямые и косвенные).

Эти группы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, в дальнейшем не только определяют уровень развития регионального АПК, но и влияют на продовольственную безопасность государства (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, влияющие на устойчивость аграрного производства

|

Внутренние (зависят от объектов АПК региона) |

Внешние (не зависящие от объектов АПК региона) |

|

Организационно-управленческие:

Производственные:

|

Прямое воздействие:

Косвенное воздействие:

|

Особое внимание среди многообразия факторов косвенного воздействия следует уделить рискам развития агропромышленных комплексов регионов в условиях присоединения России к ВТО (Всемирной торговой организации).

Чем же грозит членство в ВТО для аграрной отрасли? Отвечая на этот вопрос, можно привести мнения некоторых экспертов. Так, например, президент «Ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» К.А. Бабкин считает: «Сельскохозяйственная отрасль значительно проиграет от вступления в ВТО, так как возрастет себестоимость продукции сельского хозяйства, будут сокращены субсидии государства, будет запрещена поддержка экспорта сельхозпродукции, хотя в других странах она активно применяется. И значительно откроется рынок продовольствия для импортных товаров. Пошлины и тарифы будут снижены в несколько раз. У нас уже половина продовольствия на прилавках иностранного производства. Наверное, 70 % продовольствия мы будем получать из-за границы. А это значит, миллионы рабочих мест на селе будут утеряны. Исчезнут с лица земли тысячи деревень и поселков» [4]. Кстати, именно в деревне, безусловно, формируются устои, традиции, менталитет и правила поведения российского человека, поэтому разрушение села приводит к негативным последствиям.

В противовес данному мнению в одном из интервью выступил И. Руденский, председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству: «Понятно, что у нас есть проблемы. Но не надо говорить о том, что все плохо. Вы назовите одну проблему, например, в легкой промышленности, в станкостроении, в авиапроме, которая у них есть (у других стран– участников ВТО) при вступлении? Мы отработали все отрасли…. Я считаю, что для России огромный плюс – вступление в ВТО. Никаких минусов мы от этого не получим. Кто в первую очередь выиграет? Выиграют все наши граждане. Потому что на наших прилавках, на наших рынках, в магазинах появятся продукты лучшего качества и более дешевые» [4].

Анализируя столь противоречивые мнения, следует не согласиться с последним, которое идет вразрез с принятой в 2010 г. Доктриной продовольственной безопасности. Если делать акцент на более легкий путь, не глядя в будущее и не думая о последствиях, тогда, безусловно, вступление в ВТО – это «плюс», но если только предположить, что рано или поздно наша страна окажется полностью зависимой от ввозимого продовольствия, то говорить о плюсах не приходится. Если рассматривать широко вступление России в ВТО, то некоторые пре- имущества, безусловно, есть, но они присущи отнюдь не аграрному сектору экономики.

Наша страна на протяжении последних 18 лет делала попытки вступить в ВТО, но укрепить сельское хозяйство с помощью различных рычагов и инструментов государственного воздействия так и не удалось. Это несколько усложняет ситуацию на сегодняшний день, но при этом есть варианты формирования в нашей стране современного уровня безопасности от продовольственной зависимости. На наш взгляд, необходимо уже сегодня создавать некий принципиально новой направленности резерв качественных продовольственных запасов регионов, где прямое участие должно принимать государство и агропромышленные комплексы регионов.

Особую опасность для регионов в условиях ВТО представляет ввозимое импортное продовольствие [2], которое может создать достаточно негативные последствия не только для потребителей и продовольственных рынков, но и для производителей продовольствия. Согласно условиям членства нашей страны в ВТО за счет увеличения импортных квот рост импорта будет обеспечен. Так, по подсчетам некоторых экспертов, результаты от вступления нашей страны в ВТО будут негативными (табл. 2) [1].

Анализ ожидаемых позволяет говорить о риске продовольственной зависимости. И в этой связи в качестве инструмента по сдерживанию цен на продовольственном рынке и в целом для обеспечения продовольственной безопасности будут выступать продовольственные запасы.

Таблица 2

Ожидаемый эффект по отдельным видам продовольствия от членства в ВТО

|

Продукция |

Прямой эффект от ВТО |

Ожидаемый рост импорта |

|

Мясо свинина |

Увеличение квот, обнуление пошлин в пределах квоты и снижение пошлин на 10% вне квоты приведет к банкротству предприятий с низкой рентабельностью и росту импорта |

До 2,0 млн. т в год |

|

Сахар |

Снижение пошлины почти в 2 раза – до 140 долл. США за 1 т. – сделает свекловичное производство невыгодным в наших (российских) условиях, следовательно, произойдет замещение отечественного товара импортным |

До 1,9 млн. т в год |

|

Молоко |

Учитывая, что уровень рентабельности у 32 регионов России от 10 до 20%, а 17 регионов числятся как убыточные, снижение пошлин на 5-10 % приведет к сокращению производства на 38% и росту импорта на 60% |

До 47,5 тыс. т в год |

|

Рис |

Снижение импортных пошлин в 4 раза – с 120 € до 30€ за тонну приведет к значительному росту импорта |

На 900 тыс. т в год |

* Составлено автором по материалам открытой поисковой конференции «Аграрная политика регионов в условиях ВТО: новые возможности». 28-29 марта 2012 г. г. Нижний Новгород, к.п. Зеленый, г. Агродом, Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК

Для доказательства необходимости создания продовольственных запасов в Пермском крае следует рассчитать уровень продовольственной зависимости, который мы рекомендуем определять по формуле

Z = -^x 100, (1)

где основными критериями будут выступать:

-

- общий объем ввозимого продовольствия в соответствующих ценах за базовый период (год) (It), натуральные или денежные единицы измерения;

-

- общий объем реализуемого продовольствия (товарного) за базовый период (календарный год) (F t ), натуральные или денежные единицы измерения;

-

- общий объем экспортируемого продовольствия за пределы региона за базовый период (календарный год) (Et), натуральные или денежные единицы измерения.

Используя статистическую информацию по уровню производства основных видов продовольствия, размеры импорта и экспорта, можно рассчитать общий уровень продовольственной зависимости (табл. 3).

Таблица 3

|

Расчет у |

овня продовольственной зависимости за 2010 год (на приме |

ре Пермского края) |

||

|

Основные виды продовольствия |

Общий объем |

Уровень продовольственной зависимости, % z |

||

|

реализуемого продовольствия (товарного) за базовый период, тыс. т F t |

экспортируемого продовольствия за пределы региона за базовый период, тыс. т E t |

ввозимого продовольствия в соответствующих ценах за базовый период, тыс. т I t |

||

|

Хлеб и хлебопродукты, в пересчете на муку |

335,5 |

71,7 |

73,8 |

28 |

|

Мясо и мясопродукты (скот и птица на убой) |

80,5 |

15,5 |

78,2 |

>100 |

|

Молоко и моло-копродукты, в пересчете на молоко |

476,1 |

73,0 |

212,7 |

53 |

|

Овощи и бахчевые |

177,0 |

0,1 |

101,3 |

57 |

|

Картофель |

386,8 |

8,0 |

- |

0 |

|

Растительное масло |

31,3 |

- |

4,4 |

14 |

|

Сахар |

59,0 |

- |

38,2 |

65 |

|

Яйцо, млн. шт. |

890,1 |

525,2 |

375,2 |

>100 |

Для оценки степени продовольственной зависимости мы рекомендуем воспользоваться разработанной нами шкалой оценки данного критерия:

-

1. Безрисковая зона – Z (1-10%).

-

2. Зона допустимого риска – Z (11-20%).

-

3. Зона критического риска – Z (21-49%).

-

4. Зона катастрофического риска Z (более 50%).

Итак, в результате мы можем видеть, что общий уровень продовольственной зависимости в разрезе представленных восьми основных видов продовольствия составляет 52%, что характеризует продовольственные рынки Пермского края как катастрофически неустойчивые, где особо сложная ситуация наблюдается на рынках мяса и яйца. В отношении последнего следует отметить, что имеет место чрезмерный экспорт, который, на наш взгляд, в настоящих стартовых условиях членства в ВТО должен быть сдержан, что позволит создать более конкурентоспособное производство продовольствия и сформировать базу продовольственных запасов.

Формирование продовольственных запасов за счет собственного (регионального) производства возможно лишь по отдельным видам продовольствия, производство которого является конкурентоспособным с учетом природно-климатических особенностей территории Пермского края: овощи, молоко, яйцо и картофель. Остальные виды продовольствия должны быть сформированы путем межрегионального сотрудничества и обмена продовольствием. Такие условия формирования запасов позволят стимулировать местных сельхозтоваропроизводителей расширять свою производственнохозяйственную деятельность и специализиро- ваться на более конкурентоспособном производстве.

На основе анализа стало возможным сформировать некоторые теоретикометодологические основы управления продовольственными запасами на уровне региона, в том числе и процессом их формирования.

Нами было определено понятие продовольственных запасов, под которыми мы понимаем необходимый объем основных видов продовольствия, находящихся на хранении в специализированных объектах регионов и подвергающихся регулярному обновлению за счет отечественного аграрного производства, с амбивалентным характером использования, с учетом непредсказуемости вызовов внешней среды, в том числе и для населения с невысоким уровнем доходов.

Создание таких продовольственных запасов позволит осуществлять государственную поддержку, которая будет выполнять множество положительных функций для успешного ведения сельскохозяйственного и перерабатывающего производства: повысит уровень конкурентоспособности производимого сырья и продовольствия, создаст благоприятные условия для реализации и дополнительные условия для формирования, использования и обновления продовольственных запасов на региональных уровнях с целью укрепления продовольственной безопасности страны.

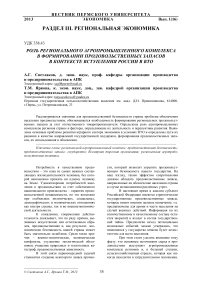

Сам по себе алгоритм формирования продовольственных запасов должен складываться из нескольких этапов (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм формирования региональных продовольственных запасов

I этап. На данном этапе происходит мониторинг конкурентоспособности и уровня продовольственной зависимости региона с использованием таких групп показателей: система спе- циальных индикаторов баланса спроса и предложения на агропродовольственном рынке, аграрно-экономический потенциал, уровень продовольственного обеспечения, оценка перспек- тив развития, группировка регионов по уровню их конкурентоспособности.

II этап. В рамках этого этапа на основании ранее проведенного анализа устанавливаются агрокластеры, включающие регионы-лидеры, как головное звено кластера, и зависимые регионы. Такие кластеры рекомендуется формировать на основе природноклиматических, экономических и территориальных возможностей регионов. Каждый кластер формируется на базе отдельно взятого федерального округа и определяет ассортимент производимого продовольствия в соответствии со своим потенциалом.

III этап. Создание координационноконсультационных центров (ККЦ) и определение их функций на базе округов РФ, в состав которых для полноценного функционирования и поступления информации о деятельности АПК регионов должны входить представители двух министерств – общественной безопасности и сельского хозяйства и продовольствия регионов. Данные центры формируются с целью установления единой базы по обеспечению населения продовольствием, своевременного проведения мониторинга, разработки рекомендаций для управления региональным АПК, установления необходимых объемов финансовой поддержки для формирования продовольственных запасов.

IV этап. На основании деятельности координационно-консультационного центра определены сферы деятельности (по объемам и ассортименту производимого продовольствия) региональных аграрных кластеров, обоснован механизм взаимодействия данных групп регионов с целью взаимодействия путем компенсирования необходимого продовольствия и импортозамещения в рамках национального производства.

V этап. Исчисление недостающего объема продовольствия с учетом фактических возможностей региональных АПК и уточнение объема ввоза отдельных видов продовольствия из-за рубежа. Изыскание возможностей сокращения ввоза импортного продовольствия.

VI этап. Разработаны направления государственной поддержки (в том числе федерального и регионального бюджетов), не противоречащие условиям ВТО, при этом они способствуют повышению эффективности функционирования региональных АПК и формируют продовольственные запасы в каждом регионе РФ.

VII этап. Формирование и использование продовольственных запасов (ПЗ) с помощью координации действий ККЦ. Источником формирования запасов выступают предприятия сельскохозяйственные, пищевой промышленности и перерабатывающие, которые входят в состав АПК региона, а также продовольствие, экспортируемое другими регионами. С позиции государственного заказа причинами использования запасов являются: истечение допустимых сроков хранения продовольствия; возникновение угрожающих ситуаций. Обязательным условием использования ПЗ является своевременное восполнение использованных запасов продовольствия из указанных выше источников.

Следует отметить, что проблема исследования некоторых ученых – обеспечение регионов и страны продовольствием и необходимое и первостепенное в соответствии с настоящими условиями функционирования аграрного сектора экономики формирование продовольственных запасов – не имеет на сегодняшний день системного решения.

При поверхностном взгляде на существующую проблему достаточно сложно определить, что должно быть первичным: обеспечение населения продовольствием регионального и в целом национального производства за счет использования возможностей взаимодействия аграрных кластеров и регулирующих их функционирование центров или создание продовольственных запасов, которые имеют стратегическое значение и могут быть использованы на нужды социума только в случае возникновения критических ситуаций либо в случае приближения к завершению сроков их хранения? На наш взгляд, оба этих процесса должны быть взаимосвязаны и в совокупности решаемы.

Безусловно, невозможно за короткие сроки создать полноценные по своему количественному и качественному содержанию стратегические продовольственные запасы, для этого недостаточно в современной ситуации ни финансовых средств, ни используемых ресурсов, при этом мы не ведем речь об имеющемся у каждого отдельно взятого региона агроре-сурсном потенциале. Управление формированием и использованием продовольственных запасов предполагает постоянный мониторинг за параметрами продовольственного обеспечения населения региона, индикаторами которого должны выступать социальные, экономические и производственные показатели, позволяющие определить продовольственную доступность и достаточность, а на их основе уровень продовольственной безопасности (рис. 2).

Совокупность оценки продовольственной безопасности

СОЦИАЛЬНЫЕ показатели

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ показатели

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ показатели

ДОСТУПНОСТЬ продовольствия (платежеспособность населения)

ДОСТАТОЧНОСТЬ продовольствия (соотношение отечественного и импортного продовольствия)

НЕОБХОДИМОСТЬ формирования продовольственных запасов

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ

-

Рис. 2. Схема оценки уровня продовольственной безопасности

Последний индикатор не только выступает в роли оценки уровня продовольственной зависимости страны, но и влияет на определение объемов государственной поддержки и срочность формирования продовольственных запасов.

На своевременное формирование продовольственных запасов оказывает существенное влияние региональная агропродовольствен-ная политика, под которой, на наш взгляд, следует понимать формирование эффективной системы продовольственного обеспечения, основанной на устойчивом развитии агропромышленного комплекса. Эффект данной системы заключается в максимальном использовании аграрноресурсного потенциала территорий региона, насыщение рынка доступным для всех слоев населения продовольствием и сырьем для нужд промышленности, а также формирование продовольственных запасов с целью укрепления продовольственной независимости и продовольственной безопасности регионов, что, несомненно, влияет и на стабильный уровень экономической безопасности государства.

Список литературы Роль регионального агропромышленного комплекса в формировании продовольственных запасов в контексте вступления России в ВТО

- Материалы открытой поисковой конференции «Аграрная политика регионов в условиях ВТО: новые возможности». 28-29 марта 2012 г. г. Н. Новгород, к.п. Зеленый, г. Агродом, Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК URL:www.greencity-nn.ru/?id=2287 (дата обращения: 02.09.2012).

- Рыбалко О.А. Адаптация системы внутреннего контроля к требованиям международной учетной практики при осуществлении внешнеторговой деятельности//Вестн. Перм. ун-та. Сер. Экономика. 2012. Вып. 4(15). С.93-100.

- Трошин А.С. Продовольственная безопасность -основа обеспечения национальной безопасности//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Экономика и финансы. 2004. №2. С. 252-254.

- URL: http://www.agroxxi.ru/stati/korupcija-zashitit-rosiyu-ot-posledstvii-vstuplenija-v-vto.html (дата обращения: 08.11.2012).