Роль сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов в возникновении и распространении оппортунистических инфекций крупного рогатого скота

Автор: Хузин Д.А., Юсупов С.А., Ерошин А.И., Тарасова Е.Ю., Потехина Р.М., Тремасова А.М.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований являлось выделение сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов в помещениях, где содержатся животные с разными клиническими формами болезней. При анализе эпизоотологического состояния шести сельхозпредприятий Приволжского федерального округа, занимающихся молочным скотоводством, установили, что в общей структуре заболеваемости скота доля оппортунистических инфекцией (маститы, эндометриты, болезни конечностей и респираторно-кишечные болезни молодняка), причиняющих значительный экономический ущерб, составляет более 80 %. При проведении ветеринарно-санитарного обследования животноводческих помещений на микробную обсемененность были выделены ассоциированные и монокультуры E. coli, Staphilococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp. и Proteus spp., а также грибы рода Candida spp. и Aspergillus spp. Особенно большое количество этих микроорганизмов обнаруживали в помещениях где находились больные животные.

Сапрофитные и условно-патогенные микроорганизмы, оппортунистические инфекции, выделение, микроорганизмы, микст-инфекции, животноводство

Короткий адрес: https://sciup.org/142236394

IDR: 142236394 | УДК: 619:582.281.21:636.085:636.2 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_267

Текст научной статьи Роль сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов в возникновении и распространении оппортунистических инфекций крупного рогатого скота

В условиях современного молочного скотоводства при содержании большого количества коров на ограниченных площадях, возникает необходимость создания для них оптимальных условий содержания, позволяющих сохранить их здоровье и высокую продуктивность. Наиболее частыми причинами болезней крупного рогатого скота (КРС) являются погрешности в уходе, содержании, эксплуатации и кормлении, а также механические травмы. Наряду с классическими и факторными инфекционными болезнями существует большая группа так называемых, оппортунистических инфекций (ОИ). «Оппортунистическими» (opportunist – приспособленец) называются инфекции, которые проявляются у животных при снижении их иммунологической реактивности и повышении патогенности сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов [1, 6]. К таким болезням можно отнести маститы, эндометриты, болезни дистального отдела конечностей, респираторно-кишечные болезни молодняка и др.

Развитие ОИ связано не только с недостаточностью проведения санитарногигиенических и своевременных лечебных мероприятий, но и не всегда предсказуемыми эволюциями микроорганизмов, в том числе под воздействием динамики изменения отношений организма хозяина и микрофлоры [3, 10]. Причем в отдельных сельхозпредприятиях может быть в наличии весь комплекс таких причин, однако удельный вес каждой из них в общем спектре остается сугубо индивидуальным. По современным данным этиологическая природа ОИ определяется широким кругом микроорганизмов, включающим в себя условно-патогенную и сапрофитную микрофлору [8]. Согласно литературным данным основными микроорганизмами, выделяемыми при ОИ, являются грамположительные кокки, грамотрицательная палочковидная флора, неферментирующие грамотрицательные бактерии, а также микроскопические грибы, простейшие и вирусы [7, 9]. Кроме того, многие микроорганизмы могут находиться в некультивируемом состоянии, L-форме в составе биопленки, что значительно повышает их выживаемость и патогенные свойства [4]. Ущерб, наносимый ОИ, огромен и не поддается учету.

В связи с вышеизложенным, целью исследований являлось изучение роли сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов, обнаруживаемых в животноводческих помещениях, в возникновении и распространении ОИ.

Материал и методы исследований. Исследования проводили в лаборатории ветеринарной санитарии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

Биологический материал отбирали от больных животных и в животноводческих помещениях шести сельхозпредприятий Приволжского федерального округа: Республика Чувашия (СХПК им. Ленина, ЗАО «Прогресс»), Нижегородская область (СПК «Оборона страны», СПК (колхоз) «Майданский», СПК (колхоз) им. К. Маркса) и Ульяновская область (ООО «Хмелевское»).

Диагностика инфекционных болезней бактериальной этиологии осуществлялась согласно методическим указаниям, изложенным в справочнике «Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции» [2], с использованием клинических, эпизоотологических, бактериологических и микологических исследований, выделением изолятов сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов [5].

Результат исследований. При клинико-эпизоотологическом обследовании поголовья КРС, находящегося в животноводческих помещениях указанных сельхозпредприятий, наряду с поражением дистального отдела конечностей, периодически регистрировали респираторно-кишечные болезни молодняка, маститы, различные патологии органов воспроизводства, которые составляли более 80 % в общей структуре заболеваемости животных.

Анализ ветеринарно-санитарного состояния сельхозпредприятий, занимающихся молочным скотоводством, показал, что в пробах воздуха и смывах, отобранных в помещениях, где находились клинически больные животные с патологиями дистального отдела конечностей, органов воспроизводства, маститом и телята с респираторнокишечными болезнями, было выделено большое количество ассоциаций и монокультуры E. coli, Staphilococcus spp.,

Clostridium spp., а также грибы рода Aspergillus spp. и Candida spp.

Плохая вентиляция, скученность животных и общее неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние помещений приводили к быстрому распространению этих микроорганизмов и заболеваниям животных. Так, у телят, наряду с колибактериозом, анаэробной дизентерией, стрептококкозом, кокцидиозом и др., диагностировали респираторно-кишечные инфекции смешанной этиологии.

Травматизм, скученность, повышенная влажность, переохлаждение или перегрев животных, отсутствие моциона и санитарной обработки помещений, где содержались животные, повышали микробную обсемененность и загазованность воздуха в помещениях, что приводило к болезням дистального отдела конечностей, маститам разной этиологии и воспалительным процессам половых органов коров.

Ретроспективный анализ эпизоотического состояния обследованных животноводческих сельхозпредприятий показал, что они в целом благополучны по классическим инфекционным болезням. В обследованных нами сельхозпредприятиях многие патологии начинались с незаразных причин. Эффективность профилактики и лечения животных с различными патологиями была невысокой, так как мероприятия проводили с большим опозданием, без учета возможности инфицирования асептических воспалительных процессов разной локализации ассоциациями условнопатогенных и сапрофитных микроорганизмов, постепенно приобретающих высокую патогенность. Большая концентрация животных на ограниченных площадях при низкой резистентности приводила к быстрому распространению этих микроорганизмов и возникновению ОИ.

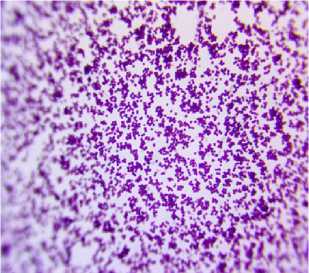

В патологическом материале у больного инфекционными болезнями пальцев и копытец КРС были обнаружены разные по морфологии клетки, входящие в микробные ассоциации. Микробный пейзаж патологического материала из пораженной конечности отличался в значительной степени, но среди исследованных мазков часто встречались однородные по морфологии клетки, количество которых было значительно больше остальных микробных клеток (Рисунок 1).

Преобладающие в патологическом материале однородные по морфологии микробные клетки микроорганизмов мы считали потенциальными патогенами и изолировали их для последующего изучения. Доказательством этиологической значимости выделенных микроорганизмов считали их присутствие в патологическом материале в количестве не менее 100 тыс. КОЕ мл/г и повторное выделение из исследуемого материала той же культуры.

Рисунок 1 – Выделенные культуры микроорганизмов (окраска по Граму, х1350), где 1 – Гр-мелкие короткие палочки ( E. coli ), 2 – Гр+ кокки ( Staphilocоccus spp . ), 3 – Гр- палочки с утолщениями ( Clostridium spp . )

Так, в СПК «Оборона страны» и СПК (колхоз) «Майданский» в мазках отпечатках преобладали ассоциации микроорганизмов: F. necrophorum , Strеptococcus spp. и Сlosridium spp. В ЗАО «Прогресс» и СПК (колхоз) им. К. Маркса в мазках преобладали – F. necrophorum , Сlosridium spp., Strеptococcus spp. и Staphilocоccus spp., а в СХПК им. Ленина – Strеptococcus spp. и F. necrophorum . В ООО «Хмелевское», наряду с F. necrophorum , отмечали значительное количество Clostridium spp., а также Staphilocоccus spp.

В случае положительной биологической пробы при заражении лабораторных животных (белые мыши, кролики) суспензиями различных ассоциаций микроорганизмов возникали гнойно-некротические процессы в месте их введения, что приводило к формированию сухого некроза или гнойному воспалению тканей. В случае развития генерализованной инфекции у лабораторных животных отмечали поражения в паренхиматозных органах (сердце, легких, печени) с последующим летальным исходом.

Большинство изолированных на искусственных питательных средах и реизолированных от зараженных лабораторных животных монокультур, в отличие от ассоциаций микроорганизмов, патогенностью не обладали. Монокультуры микроорганизмов ( F. necrophorum и Сlostridium spp.) патогенные для лабораторных животных были выделены только в двух сельхозпредприятиях (Таблица 1).

Объектами для исследований при диагностике болезней молодняка служили внутренние паренхиматозные органы, содержимое тонкого и толстого отделов кишечника павших и пробы смывов из носа больных животных, при маститах пробы молока (Таблица 2).

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что основными этиологическими агентами, вызывающими заболевания новорожденных телят, являются E. coli, Streptococcus spp., Сlostridium spp. и Proteus spp., маститов – Streptococcus spp., Staphylococcus spp. и E. coli, эндометритов – Candida spp., Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. Во всех сельхозпредприятиях показатели общей бактериальной обсемененности и коли-индекса воздуха в помещениях, где содержались больные животные были выше допустимых показателей, а также постоянно выделяли Сlostridium spp., Proteus spp., Staphylococcus spp. и микроскопические грибы.

Таблица 1 – Микробный состав потенциальных возбудителей инфекционных болезней пальцев и копытец

|

Наименование сельхозпредприятия |

Потенциальный возбудитель |

Патогенность микроорганизмов |

|

|

ассоциации |

монокультура |

||

|

СХПК им. Ленина |

F. necrophorum , Strеptococcus spp. |

+ |

– |

|

ЗАО «Прогресс» |

F. necrophorum , Сlostridium spp., Strеptococcus spp., Staphilocоccus spp. |

+ |

+ |

|

СПК «Оборона страны» |

F. necrophorum , Strеptococcus spp., Сlostridium spp. |

+ |

– |

|

СПК (колхоз) «Майданский» |

F. necrophorum , Strеptococcus spp., Сlostridium spp. |

+ |

– |

|

СПК (колхоз) им. К. Маркса |

F. necrophorum , Сlostridium spp., Strеptococcus spp., Staphilocоccus spp. |

+ |

– |

|

ООО «Хмелевское» |

F. necrophorum , Staphilocоccus spp. |

+ |

+ |

Таблица 2 – Результаты лабораторного исследования патологического материала

|

Наименование сельхозпредприятия |

Вид животного, возраст |

Выделенный инфекционный агент |

|

ЗАО «Прогресс» |

теленок, 14 дней |

Streptococcus spp., E. coli , Cl. рerfringens , Proteus spp. |

|

СПК (колхоз) «Майданский» |

теленок, 12 дней |

Streptococcus spp., E. coli , Cl. рerfringens , Proteus vulgaris |

|

ООО «Хмелевское» |

коровы, 5-7 лет (пробы молока) |

Streptococcus spp., E. coli , Proteus spp., Staphylococcus spp. |

|

СПК (колхоз) им. К. Маркса |

теленок, до 1 мес. |

Streptococcus spp., E. coli , Proteus spp. |

|

коровы, 5-6 лет (пробы молока) |

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., E. coli |

|

|

коровы, 3-4 года (влагалищные выделения) |

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Candida spp . |

Результаты микробиологических исследований патологического материала от больных животных свидетельствуют о циркуляции определенных консорциумов сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов, которые приобрели коллективные патогенные свойства в период формирования инфекционного процесса в каждом из обследованных сельхозпредприятий. В патологическом материале больных животных, наряду с основными возбудителями, постоянно обнаруживали E. сoli, Staphilocоccus spp. и Сlostridium spp. Эти же микроорганизмы обнаруживали в пробах воздуха и смывах с поверхностей животноводческих помещений, количество которых в местах обитания больных животных было значительно больше, чем среди условноздоровых, что свидетельствует о формировании микст-инфекции.

Таким образом, большинство выделенных микроорганизмов, относятся к нормальным обитателям (сапрофитам и условно-патогенным микроорганизмам) кожных и слизистых покровов тела и желудочно-кишечного тракта КРС.

Ретроспективный анализ эпизоотической ситуации, проведенный в обследованных сельхозпредприятиях за длительный период наблюдения, показал, что инфекционный процесс формировался и поддерживался в них вследствие благоприятных условий для размножения и повышения патогенности определенных групп микроорганизмов и продолжительного неблагоприятного воздействия многочисленных нарушений в содержании, кормлении и эксплуатации на продуктивных животных.

Заключение. При проведении клинико-эпизоотологического и ветеринарно-санитарного обследования шести животноводческих сельхозпредприятий, неблагополучных по болезням дистального отдела конечностей, выделены консорциумы сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов вызывающие ОИ, проявляющиеся болезнями молодняка, молочной железы, органов воспроизводства и дистального отдела конечностей. Степень микробной загрязненности помещений этими микроорганизмами, в воздухе и смывах с поверхностей, зависела от продолжительности присутствия в них больных животных. В животноводческих помещениях, где больных животных не было, эти микроорганизмы выделяли в значительно меньших количествах.

На основании полученных данных установлено, что маститы, эндометриты, болезни молодняка и дистального отдела конечностей распространяются за счет усиленной репродукции сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих микст-инфекции.

(195). – С. 76-83.

Резюме

Целью исследований являлось выделение сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов в помещениях, где содержатся животные с разными клиническими формами болезней. При анализе эпизоотологического состояния шести сельхозпредприятий Приволжского федерального округа, занимающихся молочным скотоводством, установили, что в общей структуре заболеваемости скота доля оппортунистических инфекцией (маститы, эндометриты, болезни конечностей и респираторно-кишечные болезни молодняка), причиняющих значительный экономический ущерб, составляет более 80 %. При проведении ветеринарно-санитарного обследования животноводческих помещений на микробную обсемененность были выделены ассоциированные и монокультуры E. coli , Staphilocоccus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp. и Proteus spp., а также грибы рода Candida spp. и Aspergillus spp. Особенно большое количество этих микроорганизмов обнаруживали в помещениях где находились больные животные.

Список литературы Роль сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов в возникновении и распространении оппортунистических инфекций крупного рогатого скота

- Бондаренко, В. М. Роль условнопатогенных бактерий при хронических воспалительных процессах различной локализации / В. М. Бондаренко // Москва: Триада, 2011. - 87 с. - 978-5-94789458-5.

- ISBN: 978-5-94789-458-5

- Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции: Справочник / Б. И. Антонов, В. В. Борисова, П. М. Волков [и др.] // Москва: Агропромиздат, 1986. - 351 с.

- Макаров, В. В. Сапронозы, факторные и оппортунистические инфекции (к истории этиологических воззрений в отечественной эпидемиологии и эпизоотологии) / В. В. Макаров // Ветеринарная патология. - 2008. - № 1 (24). - С. 7-17.

- Малафеева, Э. В. Формирование биопленок оппортунистическими микроорганизмами / Э. В. Малафеева, М. Ю. Гульнева // Научное обозрение. Медицинские науки. - 2020. - № 4. - С. 6569.

- Методические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике некробактериоза, пальцевого дерматита и болезней копытец крупного рогатого скота незаразной этиологии / Д. А. Хузин, Х. Н. Макаев, А. И. Никитин [и др.] // Москва: Росинформагротех, 2017. - 44 с. - 978-5-7367-1205-2.

- ISBN: 978-5-7367-1205-2 EDN: ZBFCZT

- Потехина, Р. М. Грибы рода Aspergillus - возбудители болезней животных и птиц / Р. М. Потехина, Е. Ю. Тарасова, Л. Е. Матросова [и др.] // Монография. - Казань: ФЦТРБ-ВНИВИ, 2020. - 121 с. - 978-5-905314-60-5.

- ISBN: 978-5-905314-60-5

- Потехина, Р. М. Плесневые грибы и пиогенные бактерии - причины болезней пальцев и копытец у коров / Р. М. Потехина, Д. А. Хузин, В. Ю. Титова [и др.] // Ветеринарный врач. - 2021. - № 2. - С. 44-49.

- Шкарин, В. В. Эпидемиологические особенности сочетанных оппортунистических инфекций (обзор) / В. В. Шкарин, Н. В. Саперкин // Медицинский альманах. - 2017. - № 4. - С. 22-28.

- Юсупов, С. А. Этиология, методы диагностики, лечения и профилактики болезней пальцев и копытец крупного рогатого скота / С. А. Юсупов, Д. А. Хузин, Г. Н. Нигматулин [и др.].

- Potekhina, R. M. Biodiversity of Mycelial fungi in fresh water in the territory of the park "Mari Chodra" of the Russian Federation // R. M. Potekhina, E. Y. Tarasova, S. A. Tanaseva [et al] // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. -Vol. 11. - No 12. - P. 1464-1472.