Роль семьи в формировании здорового образа жизни и смягчении факторов риска, угрожающих здоровью детей и подростков

Автор: Новоселова Е.Н.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Аналитические обзоры

Статья в выпуске: 4 (28), 2019 года.

Бесплатный доступ

Оценивается социализирующий потенциал семьи в формировании установки на здоровье и здоровый образ жизни у детей и подростков. Характеризуются основные поведенческие риски для здоровья молодого поколения и роль ближайшего социального окружения в их минимизации или усугублении. Рассматриваются понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни», обсуждается важность постоянного мониторинга здоровья детей и подростков как специфической социально-демографической группы. Анализируются данные, отражающие темпы заболеваемости детей и подростков в России, степень их приверженности к аддиктивному поведению и другим факторам риска, проводится сравнение этих показателей с мировыми тенденциями. На новейших статистических данных и анализе литературы показано, что, несмотря на огромный социализирующий потенциал семьи как института, современные родители ограничены в средствах укрепления и сохранения здоровья ребенка, что связано как с трансформацией института семьи и ослаблением родственных связей в современном мире и недостаточно высокими компетенциями родителей в вопросах формирования здоровья, так и с падением уровня жизни семей, ухудшением общедоступности медицинской помощи, неблагоприятными изменениями экологической ситуации и др...

Здоровье, риск здоровью, здоровый образ жизни, семья, дети, подростки, табакокурение, употребление алкоголя, избыточный вес и ожирение, травматизм, аддиктивное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/142223303

IDR: 142223303 | УДК: 316+614 | DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.19

Текст обзорной статьи Роль семьи в формировании здорового образа жизни и смягчении факторов риска, угрожающих здоровью детей и подростков

Одной из ключевых проблем современного российского общества является состояние здоровья населения нашей страны. Особое беспокойство вызывает тот факт, что проблемы, связанные со здоровьем, проявляются не только в старших возрастных группах, но и диагностируются у детей и молодежи, что, безусловно, «противоречит естественным процессам развития человека, когда потери здоровья происходят постепенно, с наступлением старших возрастов» [1].

Здоровье населения – это один из главных признаков развитого государства, оно не только показатель, но и необходимое условие его социально-экономического и общественного развития [2–6]. Особенное значение здесь имеет здоровье детей и подростков, так как оно является «важным индикатором будущего трудового, экономического, культурного, оборонного потенциала общества» [7].

Состояние здоровья российских детей и подростков вызывает тревогу у медиков, педагогов, роди- телей. Темпы заболеваемости детей в 3,2 раза, подростков в 4,4 раза выше, чем у населения в целом [8]; смертность среди детей в нашей стране в 2 раза выше, чем в «новых – 8» странах ЕС [9]. За последние 15 лет общая заболеваемость подростков и молодежи в нашей стране увеличилась в 1,7 раза [10]. По официальным данным, среди детей в возрасте 0–14 лет 28,9 % относятся к I группе здоровья, 56,2 % – ко II, 12,6 % – к III, 2,3 % – к IV и V группам [11]. Однако данные показатели не отражают картину полностью, и реальное состояние здоровья детей значительно хуже. Так, по мнению А.А. Баранова и В.Ю. Альбицкого [12], «реальный уровень заболеваемости в 1,5–2 раза выше, чем по данным официальной статистики».

Существует множество факторов риска различной природы, способствующих утрате здоровья. Однако научное сообщество пока не пришло к единому общепринятому мнению относительно типологии факторов риска, степени и характера их влия-

ния на здоровье и методологии исследования этого воздействия [13–17]. Так или иначе, но факторы риска не влияют каждый по отдельности, а сосуществуют и взаимодействуют. Более того, один и тот же фактор может выступать как фактор риска, так и фактор антириска [18].

Согласно современным отечественным исследованиям, несомненную важность для здоровья российских детей имеют внешнесредовые факторы (неблагоприятное состояние окружающей среды) [19–22], биологические (генетические) [23–25] и макросоциальные (специфика функционирования социальных институтов, социальное расслоение, социально-экономические и социально-политические факторы) [26, 27]. При этом большое значение имеют и поведенческие факторы риска здоровью, связанные с модифицируемыми формами поведения, такими как нерациональное питание, низкий уровень физической активности, курение, употребление алкоголя, рискованное сексуальное поведение и т.д. Эти и другие неблагоприятные факторы, обусловленные образом жизни, будут в дальнейшем «определять уровень, динамику заболеваемости и смертности взрослого населения» [28]. Полностью устранить поведенческие факторы риска здоровью нельзя, однако то, насколько они будут минимизированы, во многом зависит от благополучия среды обитания и осведомленности подрастающего поколения по вопросам здоровья. Это, в свою очередь, сильнее всего зависит от компетентности в данном вопросе ближайшего социального окружения, которым в первую очередь является семья.

Семья – основной социальный институт, отвечающий за формирование облика человека, его ценностной системы, его культуры. Именно в семье, по мнению большей части населения России (71 %), складываются основные черты характера ребенка, его привычки и жизненная позиция [29]. Данный институт прививает поведенческие стереотипы, влияющие на составляющие образа жизни человека, воздействующие на его здоровье: наличие/отсутствие вредных привычек, вовлеченность в занятие спортом, привычки в питании, отношение к профилактике и лечению заболеваний, взгляд на все другие составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ). Результаты опросов детей школьного возраста показывают, что большинство из них, считая здоровье главной ценностью в жизни (73,4 %), именно семье отводят ведущую роль как фактору, сохраняющему здоровье [30].

Падение уровня жизни семей, ухудшение общедоступности медицинской помощи, неблагоприятные изменения экологической ситуации и прочие факторы серьезно увеличивают риск здоровью и ограничивают родителей в средствах укрепления и сохранения здоровья ребенка. К тому же родители часто не обладают достаточными знаниями для воспитания культуры здоровья. Родители часто недооценивают «значимость поведенческих факторов риска для здоровья на фоне повышенной обеспокоенности внешнесредовыми рисками» [31]. Вышеперечисленные факторы в совокупности с тем, что институт семьи в современном мире трансформируется, авторитет родителей снижается, увеличивается разрыв между поколениями и т.д., значительно снижают потенциал семьи как агента формирования ЗОЖ. В этих условиях вопросы управления здоровьем, смягчения факторов, угрожающих здоровью и формированию здорового образа жизни у детей и подростков, являются весьма актуальными.

Цель работы – обосновать, что в условиях трансформации института семьи у родителей развивается дефицит компетенций, необходимых для формирования здоровья и здорового образа жизни детей и подростков, следовательно, семье необходима информационная и экономическая поддержка государства и общества.

Наибольший интерес для автора статьи представляют поведенческие факторы риска здоровью российских детей (0–14 лет) и подростков (15–17 лет) как специфической социально-демографической группы, а также потенциал института семьи в управлении этими факторами и их нивелировании.

Материалы и методы. Эмпирической базой является исследование кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова «Межрегиональные исследования жизненных ценностей и нетранзитивности семейно-детных ориентаций женщин, мужчин и семейных пар на основе сквозного анализа сопоставимых данных» (СеДО). Первый этап исследования проводился летом 2018 г. в Москве (СеДО-2018). Метод – анкетирование семейных пар. Объем выборки составил 729 человек. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета IBM SPSS 23.0 for Windows. С целью проведения сравнительного анализа, а также получения дополнительных данных по теме работы были привлечены исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерства здравоохранения РФ (Минздрав) и Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Результаты и их обсуждение. В основе здорового образа жизни лежит валеологическое воспитание, которое необходимо начинать с самого раннего детства, тогда формирование ответственного отношения к здоровью будет действительно результативным. В данном контексте семья является институтом, потенциально способным наиболее эффективно привить своим членам ценностно-ориентированный подход к здоровью и минимизировать риски в этой области.

Как уже отмечалось, во многом здоровье обусловлено повседневным самосохранительным поведением, а основным его регулятором является сам человек и то, какой образ жизни он ведет. Согласно данным исследования СеДО-2018, большая часть респондентов-родителей (63,5–62,1 % отцов и 64,8 % матерей) согласны с этим и считают, что немалую часть ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей несут они сами. По данным ВЦИОМ, в плохом самочувствии и ухудшении здоровья россияне также склонны винить самих себя (47 %) [32]. Однако действия людей по сохранению и улучшению здоровья нередко идут вразрез с их пониманием того, что необходимо предпринимать для этого.

Родители считают здоровье одной из главных жизненных ценностей. При ранжировании набора из 15 ценностей по степени важности каждой из них для себя 46 % опрошенных поставили здоровье на первое место (51,9 % матерей и 39,5 % отцов). Средний ранг ценности «здоровье для себя» – 3,2 (незначительно уступает ценности «семья» – 3,1; следующая группа ценностей существенно отстает от первых двух со средними значениями рангов не меньше 6). Еще более значимой ценность здоровья становится, если речь идет о здоровье детей. При ответе на вопрос: «Что должны, на ваш взгляд, наиболее сильно ценить ваши дети?», 61 % опрошенных называет «здоровье» (средний ранг ценности «здоровье для детей» – 2,5; для сравнения «семья» – 4,8). В целом родители не считают свое здоровье плохим (лишь 1,6 % матерей заявили об этом, а среди отцов таких не нашлось вовсе) и оце- нивают его как хорошее (53,3 %). Подавляющее большинство удовлетворено своим здоровьем (36,9 % – полностью, 54,1 % – частично) и здоровьем своих детей (51,2 % – полностью, 40,2 % – частично) (табл. 1).

Понятие ЗОЖ является довольно сложным, многомерным и вместе с тем целостным, его элементы тесно связаны друг с другом. ЗОЖ включает в себя рациональное питание, отказ от вредных привычек, физическую активность, культуру сексуального поведения, профилактику заболеваний и т.д. Помимо физико-биологических аспектов также следует сказать о психологических моментах, таких как минимизация стресса, позитивное мышление, умение взаимодействовать с людьми и т.д. Вместе с тем здоровый образ жизни неправомерно сводить исключительно к индивидуальным аспектам. Социологические подходы к изучению ЗОЖ делают акцент на социальных причинах, социальных институтах и моделях поведения, которые приводят к формированию тех или иных установок [33].

Мнение респондентов-родителей по распределению различных элементов ЗОЖ (СеДО-2018) демонстрирует табл. 2.

Таблица 1

Описательные статистики основных результатов исследования СеДО-2018, %

|

Самооценка здоровья и поведенческих практик ЗОЖ |

Родители в целом |

Отцы |

Матери |

|

Удовлетворен(а) состоянием своего здоровья (полностью или частично) |

91,0 |

94,8 |

87,5 |

|

Удовлетворен(а) состоянием здоровья детей (полностью или частично) |

91,4 |

94,0 |

89,1 |

|

Оцениваю свое здоровье как хорошее |

53,3 |

56,0 |

50,8 |

|

Регулярно забочусь о здоровье |

41,0 |

36,2 |

45,3 |

|

Веду ЗОЖ |

24,6 |

21,6 |

27,3 |

|

Стараюсь вести ЗОЖ, но не всегда получается |

61,1 |

62,9 |

59,4 |

|

Прививаю ЗОЖ своим детям с помощью бесед |

36,5 |

38,8 |

34,4 |

|

Прививаю ЗОЖ своим детям личным примером |

52,0 |

47,4 |

56,3 |

|

Считаю, что неправильное питание вредит здоровью (вредно/скорее вредно в совокупности) |

93,0 |

90,5 |

95,3 |

|

Считаю, что малоподвижный образ жизни вредит здоровью (вредно/скорее вредно в совокупности) |

98,5 |

96,6 |

97,5 |

|

Считаю, что употребление алкоголя вредит здоровью (вредно/скорее вредно в совокупности) |

87,3 |

81,1 |

93,0 |

|

Считаю, что курение вредит здоровью (вредно/скорее вредно в совокупности) |

95,9 |

93,1 |

98,5 |

|

Курю |

21,7 |

31,9 |

12,5 |

|

Не занимаюсь спортом/занимаюсь менее одного раза в месяц |

32,4 |

28,3 |

31,6 |

Таблица 2

Элементы здорового образа жизни (по мнению родителей детей и подростков, % (СеДО-2018))

|

Ответ на вопрос «Что для вас лично значит выражение “здоровый образ жизни”»? (не более трех вариантов ответа) |

Родители в целом |

Отцы |

Матери |

|

Отказ от вредных привычек |

65,2 |

63,8 |

66,4 |

|

Здоровое питание |

63,1 |

59,5 |

66,4 |

|

Занятия спортом |

42,6 |

44 |

41,4 |

|

Соблюдение режима дня |

33,6 |

29,3 |

37,5 |

|

Соблюдение правил гигиены |

18,0 |

14,7 |

21,1 |

|

Отсутствие беспорядочной половой жизни |

13,5 |

12,9 |

14,1 |

|

Умение справится со своими эмоциями |

12,7 |

13,8 |

11,7 |

|

Регулярное посещение врача с целью профилактики заболеваний |

9,4 |

6,9 |

11,7 |

|

Владение достоверное информацией о здоровом образе жизни |

5,7 |

7,8 |

3,9 |

Социологическая концепция факторов риска здоровью говорит о негативных тенденциях в образе жизни и окружающей среде и включает в себя как поведенческие факторы риска для здоровья, так и социальные контексты, макросоциологические факторы (такие как низкий уровень жизни населения, «социальное расслоение, особенности социально-экономической, социокультурной и социально-политической подсистем общества») [18].

Главным интересом данного исследования является формирование здорового образа жизни и смягчение факторов риска, угрожающих здоровью детей и подростков. Исходя из этого, представляется целесообразным основное внимание уделить модифицируемым факторам риска, таким как аддиктивное поведение, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность, рискованное сексуальное поведение, риск травм и т.д.

Табакокурение. Одна из основных проблем, связанных с ЗОЖ в России, – чрезмерное распространение табакокурения. В 16–17 % случаев табак является причиной преждевременной смертности в России [34]. По данным Минздрава, количество курильщиков сокращается (с 37,1 % в 2013 г. до 30,5 % в 2017 г.), однако РФ по-прежнему в числе стран-аутсайдеров по этому показателю. По распространению курения среди населения Россия пропускает вперед только Индонезию, Иорданию, Кирибати и Сьерра-Леоне [35], а показатель душевого потребления сигарет у нас один из самых высоких в Европе – 2227 штук [36]. По данным ВОЗ на 2017 г. в России курят 45 % мужчин и 15 % женщин [37]. Выборочное обследование репродуктивного здоровья российских женщин показало, что 11,5 % из них продолжали курить, даже узнав о том, что они беременны [38]. По данным международных исследований, те, кому удалось бросить курить во время беременности, с большой вероятностью вернуться к этой привычке после родов (43 % в течение шести месяцев после рождения ребенка) [39].

Согласно ВОЗ, подавляющая часть курящих взрослых начали курить, будучи подростками. Количество курящих в возрасте 13–15 лет в России остается весьма высоким – 15,1 %, среди них 17,0 % мальчиков и 13,3 % девочек, при этом 26,3 % из них начали курить в возрасте до 10 лет [40]. Существует четкая взаимосвязь между курением родителей и желанием подростка начать курить. «В семьях с курящими родителями и даже в семьях бывших курильщиков две трети подростков хоть раз в жизни пробовали курить, в некурящих семьях таких намного меньше – 41 %» [41]. В семьях, где родители курят, дети начинают курить раньше и чаще становятся регулярными курильщиками [42].

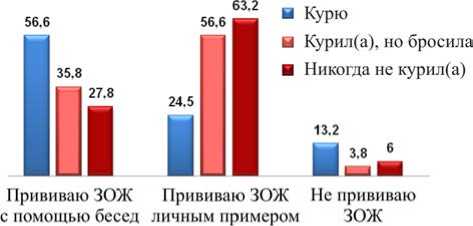

Согласно данным СеДО-2018, курят 21,7 % россиян, имеющих детей, среди них 31,9 % мужчин и 12,5 % женщин. Причем курящие ниже оценивают риски курения для здоровья, для себя и своих детей (57 % опрошенных считают, что это очень вредно, против 91,7 % тех, кто никогда не курил). К тому же почти четверть курящих родителей заявляют, что они прививают здоровый образ жизни своим детям личным примером, это значительно ниже, чем у некурящих (63,2 %), но все равно достаточно самонадеянно (рисунок). Интересен тот факт, что именно курильщики (40,0 %) считают, что ЗОЖ требует много времени и денег, тогда как среди некурящих таких 17,5 %.

Рис. Методы формирования ЗОЖ у детей и подростков курящими и некурящими родителями, % (СеДО-2018)

Потребление алкоголя. Следующим модифицируемым фактором риска здоровью является неумеренное потребление алкоголя. Вклад алкоголя в преждевременную смертность составляет около 10 % [34].

По официальным данным Минздрава, за последние пять лет на 40 % сократилось потребление алкоголя [43]. Данные ВОЗ эту статистику Минздрава подтверждают – россияне сегодня выпивают на 3,5 литра на душу населения меньше (8,42 на 2016 г.), чем 10 лет назад (11,83 на 2006 г.) [44]. Правда, здесь речь идет об учтенном алкоголе, по мнению того же ВОЗ, 30,8 % (3,6 литра) потребляемого алкоголя в России – это неучтенная продукция. То есть общая цифра составляет около 12 литров [45].

Исследование СеДО-2018 показало, что лишь 8,4 % респондентов-родителей считают, что употребление алкоголя не наносит никакого вреда здоровью; 87,3 % считают, что это вредно (51,6 % – очень вредно, 35,7 % – скорее вредно) (см. табл. 1). Несмотря на благоприятные тенденции и осознание населением того, что алкоголь является фактором риска, уровень потребления алкоголя, особенно крепкого, в России все еще очень высок.

Итоги проведенного в 2018 г. опроса ВЦИОМ «От чего нужно защищать наших детей» показали, что именно проблемы алкоголизма и наркомании заняли первое место – 37 % [46]. Это же исследование выявило, что, по мнению россиян, интересы детей в нашей стране в большей степени защищают именно родители (44 %), однако так происходит не всегда, и в семьях, где родственники ребенка злоупотребляют спиртным, картина несколько иная.

Связь между алкоголизмом взрослых членов семьи и здоровьем детей несомненна. Согласно американскому исследованию краткосрочных и долгосрочных последствий употребления различных веществ во время беременности, алкоголь стал бес- спорным лидером по негативному воздействию на организм будущего ребенка, обогнав даже такие наркотики, как марихуана, кокаин, опиаты и амфетамины [47]. Риск заболеть алкоголизмом у детей пьющих родителей значительно выше. Так, у взрослых сыновей, выросших в семьях алкоголиков, частота развития зависимости составляет до 70 %, у взрослых дочерей больных алкоголизмом – от 5 до 25 % [48].

Если другие факторы риска имеют временной лаг в своем отрицательном воздействии, то алкоголь оказывает пагубное влияние уже в возрастной группе 15–29 лет. В мире среди молодых людей смертность от алкоголя доходит до 13,5 %. Только в 2016 г. 578 тысяч случаев смерти молодых людей были связаны с употреблением алкоголя [49].

Низкий уровень двигательной активности. Это следующий фактор риска здоровью, который возник в связи с модернизацией производства и условий жизни – недостаточная физическая активность.

В марте 2018 г. министр спорта П.А. Колобков заявил, что 36,6 % россиян в возрасте от 3 до 79 лет занимаются физкультурой и спортом. Еще шесть лет назад таких было на 15 % меньше, т.е. по этому показателю мы приближаемся к экономически развитым странам, где он составляет не менее 40 % [37] и где исследователи фиксируют все большую вовлеченность населения, особенно молодых людей, в спортивные игры и спортивные секции [50–52]. По данным ВЦИОМ, за последние десять лет спортивный образ жизни приобрел в России значительную популярность. 25 % россиян занимаются спортом регулярно, 30 % – время от времени (против 9 и 17 % соответственно в 2008 г.) [53]. Довольно серьезно выросла доля учащихся и студентов, занимающихся спортом, – с 47,0 % в 2012 г. до 76,8 % в 2017 г. [37].

Исследование СеДО-2018 продемонстрировало следующие результаты – 68 % отцов и 60 % матерей заявляют, что занимаются физкультурой и спортом. Из них 19 % отцов – каждый день (среди матерей таких 18,8 %), 38,8 % – несколько раз в неделю (31,3 %), 10,3 % – раз в неделю (10,2 %). Около половины (42,6 %) родителей вкладывают в выражение «здоровый образ жизни» именно занятия спортом (см. табл. 2). Что касается влияния членов семьи на здоровье детей, то родители адекватно оценивают свой вклад в формирование их здорового образа жизни. Те, кто занимаются спортом, чаще склонны считать, что они прививают ЗОЖ детям (62 %). Уверенность в этом прямо пропорциональна частоте занятий спортом, среди тех, кто занимается спортом каждый день, таких 73,7 %, несколько раз в неделю – 64,7 %, раз в неделю – 47,8 %. Среди «неспортивных» респондентов 30,5 % также считают, что прививают детям тягу к ЗОЖ личным примером.

Нерациональное питание и избыточный вес. В настоящее время в мире наблюдается рост людей, страдающих избыточной массой тела и ожирением. Д. Каллахан включил ожирение в пятерку главных угроз человечеству, наряду с изменением климата, проблемой нехватки продовольствия, воды и ростом числа заболеваний [54]. Проблема связана со снижением уровня физической активности и глобальным сдвигом в рационе в сторону увеличения количества продуктов высокой калорийности, с большим содержанием жиров и сахара [55]. По данным СеДО-2018, к факторам риска для здоровья относят неправильное питание 93,0 % родителей, из них 68,8 % считают, что это очень вредно, 26,2 % – скорее вредно (см. табл. 1).

Проблемы избыточного веса возникают в детстве, чему способствует неправильное питание в семье и в школе – много фастфуда и газированных напитков. В мире с 4 до 18 % с 1975 по 2016 г. выросло число детей и подростков 5–19 лет с избыточным весом и ожирением, при этом четверо из пяти детей «возьмут» проблемы лишнего веса с собой во взрослую жизнь [56].

На сегодняшний день в России многие родители не видят в детской полноте ничего страшного, проблема нередко игнорируется. При этом, по данным отечественных исследований, 26,3 % школьников считают себя «слишком полными» [28], на 56 % с 2005 по 2016 г. выросло количество детей в возрасте 0–14 лет с установленным диагнозом ожирения, на 47 % – подростков в возрасте 15–17 лет [11], при этом в нашей стране далеко не все случаи фиксируются официально как диагноз.

Рискованное сексуальное поведение . В структуре факторов, формирующих здоровье подростков, особое место занимает сексуальное поведение. Больше всего подвержены риску подростки, не имеющие поддержки со стороны ближайшего социального окружения. Особенно важны отношения «родитель – ребенок», сексуально активные подростки часто сообщают о недостаточном общении с родителями. Здесь следует отметить, что хотя большинство россиян (68 %) допускают беседы со своими детьми на тему полового воспитания [57], в реальности только 10 % подростков говорят о том, что первую информацию по вопросам пола они получили от родителей [58].

По данным отечественных исследований, средний возраст сексуального дебюта – 16,8 г., к 16 годам уже имеют сексуальный опыт около 30 % девочек и 45 % мальчиков, также его имеют 10–13 % 13–14-летних и 4–9 % детей, не достигших 13 лет [59]. Ранний сексуальный дебют может иметь серьезные последствия для здоровья подростков, так как несет в себе повышенный риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ, а также возникновения ранних незапланированных беременностей и, как следствие, абортов [60–62]. Раннее начало половой жизни увеличивает шансы на то, что в дальнейшем подросток не будет пользоваться контрацепцией [59], будет предрасположен к частой смене половых партнеров [62].

Детский и подростковый травматизм. Травматизм является одним из главных факторов риска для детей, он главная угроза жизни и причина инвалидности детей во всем мире. По данным ВОЗ, в мире ежедневно по этой причине погибает около 2300 детей до 18 лет, 90 % травм – результат непреднамеренных, или случайных, инцидентов [63], большинство из которых потенциально предотвратимы, 88 % российских родителей пострадавших от травм детей утверждают, что последней травмы можно было избежать [64]. Ситуацию обостряет материальное положение многих российских семей, для которых затруднительно или невозможно приобретение таких элементарных вещей, как детское автокресло, специальных устройств, обеспечивающих безопасность в быту и на улице, и т.д. В совокупности с невысокой компетенцией родителей в сфере обеспечения безопасной среды для детей это значительно повышает риск детского травматизма. Профилактику детского травматизма нужно начинать со взрослых, которые должны научиться более грамотно контролировать поведение детей, соблюдать правила ухода за ними. В свою очередь медицинские и социальные работники должны своевременно информировать родителей о травмоопасных ситуациях, повышать родительскую культуру безопасного поведения.

Выводы. По итогам обзора литературы, проведенного анализа данных СеДО-2018 и социологических исследований по проблеме влияния родителей на формирование у детей и подростков здоровья и здорового образа жизни и их роли в смягчении факторов риска, угрожающих здоровью, можно сделать следующие выводы:

– культура ЗОЖ формируется под воздействием образа жизни ближайшего окружения. Семья является основным институтом, влияющим на ценностные установки детей и подростков в сфере здоровья и здоровьесберегающего поведения;

– ориентирование детей и подростков на поддержание здоровья и ведение здорового образа жизни в процессе семейного воспитания должно быть основано как на целенаправленных действиях родителей по информированию детей о преимуществах ЗОЖ, так и на создании мотивации к ведению здорового образа жизни посредством личного примера;

– уровень информированности родителей в вопросах управления факторами риска здоровью детей и подростков и их минимизации недостаточен; взрослые члены семьи недооценивают значимость влияния на здоровье ребенка многих поведенческих факторов риска, таких как: неправильное питание, лишней вес и ожирение, недостаточная физическая активность;

– необходима продуманная политика по повышению грамотности родителей в вопросах ЗОЖ, включающая в себя трансляцию им, как людям, несущим основную ответственность за здоровье будущих поколений, актуальной научно обоснованной информации о существующих рисках для их собственного здоровья и здоровья детей, равно как и о способах их нивелирования;

– ситуацию со здоровьем детей и подростков в России усугубляет тот факт, что многие семьи в нашей стране не имеют финансовых и других возможностей обеспечить элементарные условия для поддержания здоровья и обеспечения безопасности своих детей; следовательно, необходима адресная помощь семьям в зависимости от конкретной жизненной ситуации;

– требуется повсеместная модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, необходимой для поддержания здоровья детей и подростков; это включает в себя развитие транспорта, строительство спортивных объектов, организацию здорового питания вне дома, создание комфортных условий для учебной и вне-учебной деятельности и т.д.;

– для решения проблемы формирования само-сохранительного поведения детей и подростков необходимо объединение усилий со стороны базовых социальных институтов с целью создания единого пространства, формирующего здоровьесберегающие компетенции; воспитание здорового образа жизни у молодого поколения и смягчение факторов риска, угрожающих их здоровью, наличие комплексного подхода с привлечением не только членов семьи, но и медиков, социологов, психологов, представителей государственных и общественных организаций.

Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Межрегиональные исследования жизненных ценностей и нетранзитивности семейно-детных ориентаций женщин, мужчин и семейных пар на основе сквозного анализа сопоставимых данных (1976–2020 гг.)» № 18-011-01037.

Список литературы Роль семьи в формировании здорового образа жизни и смягчении факторов риска, угрожающих здоровью детей и подростков

- Римашевская Н.М. Русский крест // Природа. - 1999. - № 6. - С. 7-12.

- Общественное здоровье и экономика / И.В. Горшкова, Б.Б. Прохоров, Е.В. Тарасова, Д.И. Шмаков / под ред. Б.Б. Прохорова [Электронный ресурс] // ИНП РАН. - 2007. - URL: https://ecfor.ru/publication/obshhestvennoe-zdorove-i-ekonomika (дата обращения: 10.05.2019).

- Джанаева Н.Г., Елизаров В.В., Бобков В.Н. Здоровье населения как ключевой фактор социально-экономического развития регионов России // Научно-экспертный совет при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / под ред. В.Д. Кривова // Аналитический вестник. - М, 2013. - Т. 518, № 34. - С. 10-17.

- Sachs J.D. Macroeconomics and health: investing in health for economic development: executive summary. Report of the Commission on Macroeconomics and Health. - World Health Organization, 2001. - 20 p.

- Economic costs of ill health in the European Region / M. Suhrcke, R.S. Arce, M. McKee, L. Rocco // Health Systems, Health and Wealth: WHO European Ministerial Conference on Health Systems. - Estonia, 2008. - 24 p.

- Bloom D.E., Canning D., Sevilla J. The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach // World Development. - Vol. 32, № 1. - 2004. - P. 1-13.

- DOI: 10.1016/j.worlddev.2003.07.002

- Журавлева И.В. Здоровье студентов: социологический анализ. - М.: Институт социологии РАН, 2012. - 252 с.

- Журавлева И.В. Здоровье молодежи: возможно ли его улучшить? // Россия реформирующаяся: ежегодник / под ред. М.К. Горшкова. - М.: Новый Хронограф, 2017. - № 15. - С. 419-436.

- Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России: 2018-2024 гг. Что надо делать? // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. - 2018. - № 1. - С. 9-16.

- Эпидемиология заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, среди лиц молодого возраста / А.Э. Заргарова, Е.В. Владимирова, В.В. Владимиров, О.С. Сачкова // Социальные аспекты здоровья населения. - 2018. - Т. 5, № 63. - С. 10-11.

- Здравоохранение в России: стат. сборник. - М.: Росстат, 2017. - 170 с.

- Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Состояние здоровья детей России, приоритеты его сохранения и укрепления // Казанский медицинский журнал. - 2018. - Т. 99, № 4. - С. 698-705.

- Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития: монография / Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцева, И.В. Май, П.З. Шур, А.Ю. Попова, В.Б. Алексеев, О.В. Долгих, М.А. Землянова [и др.] / под ред. Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцевой. - М.; Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2014. - 738 с.

- Концепция факторов риска для здоровья населения / П.Ф. Кику, Д.С. Жигаев, Н.С. Шитер, К.М. Сабирова, М.А. Мезенцева // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. - 2016. - № 62. - С. 101-109.

- Решетников А.В. Эволюция и проблемы современной социологии медицины // Экономика и здравоохранение. - 2000. - № 11. - С. 24-28.

- Link B., Phelan J. Social Conditions as Fundamental Causes of Disease // Journal of Health and Social Behavior. - 1995. - P. 80-94.

- DOI: 10.2307/2626958

- Wilkinson R.G. Socio-economic differences in mortality: interpreting the data on their size and trends // Class and Heath. - London, New York: Tavistock, 1986. - P. 1-20.

- Барг А.О., Несевря Н.А. Социальные факторы риска здоровью: теоретико-методологические проблемы анализа // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2010. - № 1. - С. 99-108.

- Кешишев И.А., Орел О.В., Смирнова В.И. Окружающая среда и здоровье детского населения // Педиатр. - 2013. - Т. 4, № 2. - С. 24-27.

- 10 facts on children's environmental health [Электронный ресурс]. - URL: https://www.who.int/features/factfiles/children_environmental_health/en/ (дата обращения: 10.06.2019).

- Экология и здоровье детей / под ред. М.Я. Студеникина, А.А. Ефимовой. - М.: Медицина, 1998. - 385 с.

- Вельтищев Ю.Е., Мизерницкий Ю.Л. Экологические аспекты педиатрической пульмонологической патологии. Пульмонология детского возраста: проблемы и решения / под ред. С.Ю. Каганова, Ю.Л. Мизерницкого. - М., 2001. - № 1. - С. 55-67.

- Наследственные болезни у детей / М.В. Краснов, А.Г. Кириллов, В.М. Краснов, Е.Н. Саваскина, А.В. Абрукова // Практическая медицина. - 2009. - Т. 7, № 39. - С. 22-30.

- Николаева Е.А., Семячкина А.Н. Современные возможности лечения наследственных заболеваний у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - Т. 63, № 4. - С. 6-14.

- Наследственные болезни в популяциях человека / под ред. Е.К. Гинтера. - М.: Медицина. - 2002. - 304 с.

- Назарова И.Б. Здоровье российского населения: факторы и характеристики (90-е годы) // Социологические исследования. - 2003. - № 11. - С. 57-69.

- Кислицына О.А. Социально-экономическое неравенство в состоянии здоровья: тенденции и гипотезы // Социальные аспекты здоровья населения. - 2017. - Т. 54, № 2. - С. 1-2.

- Кучма В.Р., Соколова С.Б. Основные тренды поведенческих рисков, опасных для здоровья // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 2. - С. 4-13.

- DOI: 10.21668/health.risk/2019.2.01

- Воспитание детей. Опрос населения [Электронный ресурс] // База данных "ФОМ". - 2004. - URL: http://bd.fom.ru/report/cat/famil/child_dress/dd041823 (дата обращения: 18.07.2019).

- Полунина Н.В. Состояние здоровья детей в современной России и пути его улучшения // Вестник Росздравнадзора. - 2013. - № 5. - С. 17-24.

- Лебедева-Несевря Н.А., Барг А.О. Особенности восприятия родителями внешнесредовых и поведенческих рисков для здоровья детей дошкольного возраста // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2011. - № 1. - С. 101-106.

- Доступность и качество российского здравоохранения: оценки пациентов [Электронный ресурс]. - М.: ВЦИОМ, 2015. - URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-09-02-zdravoohranenie.pdf (дата обращения: 10.07.2019).

- Korp P. Problems of the Healthy Lifestyle Discourse // Sociology Compass. - 2010. - Vol. 4, № 9. - P. 800-810.

- DOI: 10.1111/j.1751-9020.2010.00313.x

- В 17 % случаев табак является причиной преждевременной смертности в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. - URL: https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/11/15/9632-v-17-sluchaev-tabak-yavlyaetsya-prichinoy-prezhdevremennoy-smertnosti-v-rossii (дата обращения: 10.05.2019).

- Prevalence of tobacco smoking [Электронный ресурс] // WHO: official website. - URL: http://gamapserver.who.int/ gho/interactive_charts/tobacco/use/atlas.html (дата обращения: 10.05.2019).

- Инглик Т.Н., Чернявская Н.М., Айбазова Л.Б. Эпидемиологические аспекты табакокурения как фактора риска среди работниц торговой сферы // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 1. - С. 109-117.

- DOI: 10.21668/health.risk/2019.1.12

- Здоровый образ жизни: некоторые важные решения и показатели за 6 лет [Электронный ресурс] // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. - URL: http://government.ru/info/32118/ (дата обращения: 10.05.2019).

- Сакевич В. Распространенность курения среди россиянок [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. - 2014. - № 603-604. - URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0603/reprod01.php (14.06.2019) (in Russian).

- Restarting smoking in the postpartum period after receiving a smoking cessation intervention: a systematic review / S. Lewis, S. Parrott, S. Wormall, T. Coleman // Addiction. - 2016. - Vol. 111, № 6. - P. 981-990.

- DOI: 10.1111/add.13309

- Покатилов А.Б., Тириченко О.Ю. Курение среди несовершеннолетних // Главврач Юга России. - 2017. - Т. 2, № 54. - С. 76-78.

- Влияние родителей на отношение подростков к курению [Электронный ресурс] // Институт сравнительных социальных исследований. - URL: http://www.cessi.ru/index.php?id=74 (дата обращения: 19.03.2019).

- Курение в семье и возраст начала курения подростка [Электронный ресурс] // Институт сравнительных социальных исследований "CESSI". - URL: http://www.cessi.ru/index.php? id=74 (дата обращения: 10.05.2019).

- В Москве начал работу II Всероссийский форум по общественному здоровью [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Российской Федерации: официальный сайт. - URL: https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/10/16/9243-v-moskve-nachal-rabotu-ii-vserossiyskiy-forum-po-obschestvennomu-zdorovyu (дата обращения: 10.05.2019).

- Global Information System on Alcohol and Health [Электронный ресурс] // World Health Organization. - URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main-euro.GISAH? lang=en (дата обращения: 10.07.2019).

- Щербакова Е.М. Мировые тенденции потребления алкоголя, оценки ВОЗ 2018 года [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. - 2019. - № 813-814. - URL: http://demoscope.ru/weekly/2019/0815/barom01.php (дата обращения: 07.08.2019).

- От чего нужно защищать наших детей [Электронный ресурс] // Опросы ВЦИОМ. - 2018. - URL: https:// infographics.wciom.ru (дата обращения: 10.05.2019).

- Smith V.C., Wilson C.R. Families Affected by Parental Substance Use // Pediatrics. - 2016. - Vol. 138, № 2. - P. e20161575.

- DOI: 10.1542/peds.2016-1575

- Меринов А.В., Лукашук А.В., Филиппова М.Д. Распространенность химических аддикций у "Взрослых детей алкоголиков" // Тюменский медицинский журнал. - 2015. - № 4. - C. 21-24.

- Global status report on alcohol and health 2018 [Электронный ресурс] // World Health Organization. - 2018. - 472 p. - URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf? ua=1 (дата обращения: 10.05.2019).

- Carlman P., Wagnsson S., Patriksson G. Causes and consequences of dropping out from organized youth sports // Swedish Journal of Sport Research. - 2013. - Vol. 2, № 1. - P. 26-54.

- Crane J., Temple V. A systematic review of dropout from organized sport among children and youth // European Physical Education Review. - 2015. - Vol. 21, № 1.

- DOI: 10.1177/1356336X14555294

- Fraser-Thomas J., Cote J., Deakin J. Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport // Psychology of Sport and Exercise. - Vol. 9, № 5. - P. 645-662.

- DOI: 10.1016/j.psychsport.2007.08.003

- Здоровый образ жизни: мониторинг. Опрос ВЦИОМ 15-16 марта 2018 [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. - URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/smoking/article/zdorovyi-obraz-zhizni-monitoring.html (дата обращения: 10.07.2019).

- Callahan D. The five horsemen of the modern world: climate, food, water, disease and obesity. - New York: Columbia University Press, 2016. - 416 p.

- Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health [Электронный ресурс] // World Health Organization. - URL: https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/ru/ (дата обращения: 10.05.2019).

- Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002-2014 / In: J. Inchley, D. Currie, J. Jewell, J. Breda, V. Barnekow eds. - World Health Organization, 2017. - 98 p.

- Сексуальное просвещение молодежи: как, когда и зачем? Опрос ВЦИОМ [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. - 2018. - URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9427 (дата обращения: 10.05.2019).

- Кадошникова М.Ю. К вопросу о необходимости сексуального образования для подростков и их родителей // Здоровье и образование в XXI веке. - 2015. - № 1. - C. 111-118.

- Брюно В.В. Рискованное сексуальное поведение современных подростков в России. Часть I // Социологическая наука и социальная практика. - 2018. - Т. 6, № 4. - P. 117-129.

- DOI: 10.19181/snsp.2018.6.4.6089

- Understanding the link between early sexual initiation and later sexually transmitted infection: test and replication in two longitudinal studies / M. Epstein, L.E. Manhart, K.G. Hill, J.A. Bailey, J.D. Hawkins, K.P. Haggerty, R.F. Catalano // Journal of Adolescent Health. - 2014. - Vol. 54, № 4. - P. 435-441.

- DOI: 10.1016/j.jadohealth.2013.09.016

- Is Early Sexual Debut a Risk Factor for HIV Infection Among Women in Sub Saharan Africa? A Systematic Review / H. Stöckl, N. Kalra, J. Jacobi, C. Watts // American Journal of Reproductive Immunology. - 2013. - Vol. 69, № 1. - P. 27-40.

- DOI: 10.1111/aji.12043

- Is condom use habit forming? Condom use at sexual debut and subsequent condom use / T. Shafii, K. Stovel, R. Davis, K. Holmes // Sexually transmitted diseases. - 2004. - Vol. 31, № 6. - P. 366-372.

- DOI: 10.1097/00007435-200406000-00010

- 10 фактов о детском травматизме [Электронный ресурс]. - URL: https://www.who.int/features/factfiles/injuries_children/facts/ru/ (дата обращения: 10.05.2019).

- Горбунов В.И., Горбунов М.В., Плужник В.И. Медико-социальные аспекты детского травматизма с учетом типа семьи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012. - № 3. - С. 25-27.