Роль системы графических форм представления информации в процессе мыследеятельности обучающихся

Автор: Годлевская Елена Владимировна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 2 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается решение задач как процесса мышления с позиций системного, кибернетического, информационного, психологического и педагогического подходов. В контексте витагенного опыта обучающегося и оппозиционной шкалы «понимания задачи / непонимания задачи» обосновывается система графических форм представления информации. Определяется роль графических форм в процессе перехода объективных составляющих задачи в субъективные, что обладает потенциалом влияния системы на процесс понимания и решения задачи за счет расширения и обогащения чувственного опыта решателя через абстрактное мышление и перехода к практическим действиям посредством построения алгоритма мыслительной деятельности.

Система мыслительная задача, решатель, система графических форм представления информации, витагенный опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/14239980

IDR: 14239980 | УДК: 371.21 | DOI: 10.7442/2071-9620-2015-2-77-82

Текст научной статьи Роль системы графических форм представления информации в процессе мыследеятельности обучающихся

Роль системы графических форм представления информации в процессе мыследеятельности обучающихся

По мнению ряда авторов (А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева, Л.М. Фридман, Н.М. Яковлева и д.р.) выбор системы задач в качестве основного средства достижения результатов подготовки обусловлен тем, что в структуре задачи отображаются цель, условия и информация о способе деятельности. А.М. Новиков считает решение учебных задач проектами трех уровней, причем, уже второй уровень связывается им с надситуативной активностью обучающегося [6, с. 407].

В процессе профессионального обучения большую роль, как отмечают педагоги и психологи, играет уровень развития таких операций мышления, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, выделение главного, сравнение. Определяя мышление как процесс решения задач, остановимся кратко на понимании «мыслительная задача». Как и любое сложное явление, задача в педагогике и психологии определяется не однозначно. В таблице представлены основные варианты понимания категории «задача».

Таблица. Основные варианты понимания категории «задача»

Е.В. Годлевская

|

Автор |

Определения категории «задача» |

|

Балл Г.А. |

задача является системой, обязательными компонентами которой являются: а) предмет задачи; б) модель требуемого состояния предмета задачи [1] |

|

Костюк Г.С. |

задача включает также и понимание действия, направленного на нахождение неизвестного через использование связей с известным [2] |

|

Леонтьев А.Н. |

задача – это ситуация, требующая от субъекта некоторого действия» [3] |

|

Лихолетов В.В. |

задача – это субъективная категория, то есть всегда связанная с человеком, для которого возникает потребность ее решения. Задача формируется как некая информационная система на ментальном или реальном уровне, в рамках которой предполагается возможным получить либо идеальный (информационный) или реальный (материальный) результат [4] |

|

Новиков А.М. |

задача включает в себя цель, представленную в конкретных условиях ее достижения. Решение задачи состоит в поиске субъектом того действия, с помощью которого можно так преобразовать условия задачи, чтобы достигнуть требуемой цели [6] |

|

Ньюэлла А., Саймон Г. |

задача ограничивается пониманием ситуации, в которой субъект не обладает способом действия [7] |

|

Пушкин В.Н. |

задача есть результат мыслительной деятельности человека, что возникнув как результат этой деятельности, выступает предметом другой мыслительной деятельности [8] |

|

Рубинштейн С.Л. |

«задача – это совокупность цели субъекта и условий, в которых она должна быть достигнута» [9] |

|

Спирин С.Ф., |

задача – это результат осознания субъектом деятельности цели, условий и проблемы деятельности [10] |

|

Тулькибаева Н.Н. |

в кибернетическом подходе задаче присуще свойство определенности, что вполне понятно в связи с необходимостью достижения цели – управляемости объектов [11] |

|

Эсаулов А.Ф. |

задача – это более или менее определенная система информационных процессов, несогласованное или даже противоречивое соотношение между которыми вызывает потребность в их преобразовании [12] |

|

Позиция автора |

задача некая информационная система, формируемая на ментальном или реальном уровне, в рамках которой предполагается возможным получить либо идеальный (информационный) или реальный (материальный) результат |

Исходя из деятельностной, функциональной природы человека как решателя задач нами разделяется информационный взгляд на природу задачи. Так же мы придерживаемся взгляда В.В. Лихолето-ва [4] о том, «что задача – это субъективная категория, то есть всегда связанная с человеком, для которого возникает потребность ее решения. Задача формируется как некая информационная система на ментальном или реальном уровнях, в рамках которой предполагается возможным получить либо идеальный (информационный), или реальный (материальный) результат».

В этом контексте и педагогическом аспекте, отмечает Л.В. Львов, «…сама система формирования способности и готовности к профессиональной деятельности в образовательном процессе представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и заданий, отражающих цель обучения; логику, структуру, этапы и по-

Требования при таком переходе должны стать для субъекта целью, а сам процесс является процессом целео-бразования или процессом понимания (присвоения) задачи. Условия в субъективном психологическом пространстве следовательность формирования компетенций … разных уровней, реализацию условий эффективного формирования компетенций и др.» [5, с. 26].

Ход нашей дальнейшей работы включает ряд позиций.

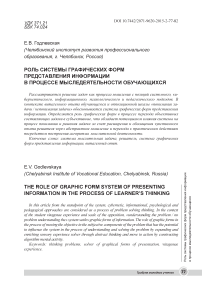

Во-первых, любая мыслительная задача имеет объективную (предметную) и субъективную (психологическую) структуру (рис. 1). Это положение является бесспорным во всех рассмотренных нами направлениях педагогики и психологии.

Во-вторых, объективное пространство задачи включает в себя два понятия, не зависящих от субъекта: требование и условие. Эти требования и условия представлены, как правило, в знаковой форме с высокой степенью абстрактности, которую субъект должен принять как факт. Именно в этом состоит особая психологическая проблема перевода объективной структуры задачи в субъективную структуру.

становятся средствами решения задачи. Эти средства субъект может просто присвоить, используя данные условия или создать самостоятельно.

В-третьих, таким образом можно выделить два процесса при переходе от

Роль системы графических форм представления информации в процессе мыследеятельности обучающихся

объективной структуры задачи в психологическую (субъективную):

-

1) процесс целеобразования (является необходимым условием самого осуществления процесса решения задач);

-

2) процесс создания средств решения задач (является в точном смысле процессом решения задачи).

В-четвертых, на этапе информационной подготовки решения задачи большое значение имеют формы представления информации. В данной статье мы сосредоточили свое внимание на графическом образе как информационной модели, отображающей и замещающей исходную информацию в более простой и удобной для решателя форме.

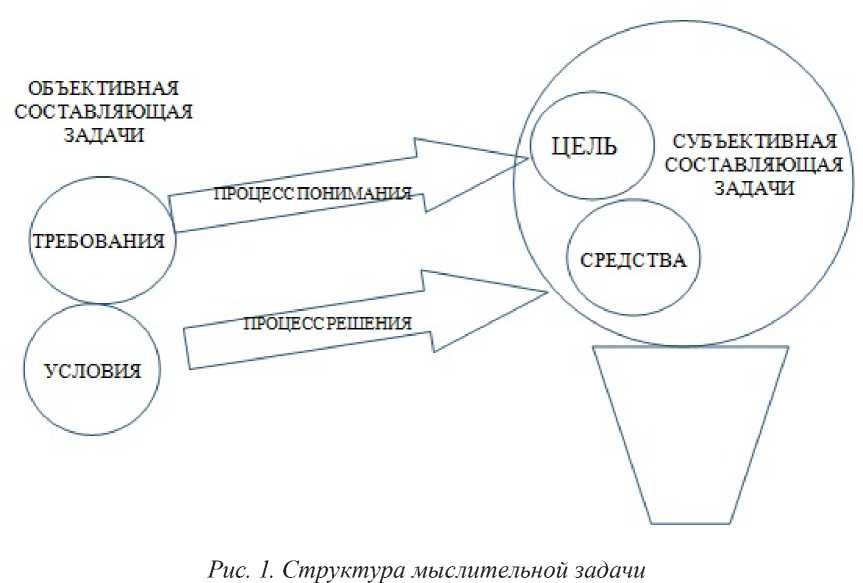

Рассмотрим роль системы графических форм представления информации

Е.В. Годлевская

Рис. 2. Роль системы графических форм представления информации при переводе объективных составляющих задачи в субъективные

Системы графических форм представления информации (СГФПИ) имеют четыре области, пространство которых

(СГФПИ) в процессе перехода объективных составляющих задачи в субъективные. Для этого используем две оппозиционные шкалы:

-

1) оппозиционную шкалу «понимание / непонимание задачи»;

-

2) вторую оппозиционную шкалу мы связываем с витагенным опытом субъекта, который мы понимаем как своего рода фильтр, предоставляющий возможность активного восстановления в памяти той информации, которая адекватна сложившейся информации. Граничными значениями шкалы выберем средства, которые имеются или не имеются у субъекта в личном опыте для решения задачи (рис. 2).

получено путем пересечения означенных шкал. Рассмотрим пространство первой области (пространство репродуктивных задач), в которой, осуществляя процесс понимания задачи (через перекодирование знаковых систем), субъект опирается на свой витагенный опыт, структурными составляющими которого являются денотаты слов и образов и деятельностные коннотации. Причем все эти структурные составляющие имеют более низкую степень абстракции, так как объект в прошлом уже совершал с этими знаковыми системами деятельность. Решателю в этом случае необходимо только найти в своем жизненном опыте известные ему средства решения.

Трудности у решателя наступают тогда, когда в его опыте отсутствует хотя бы одна денотата (образная или словесная) или коннотация, которые могли бы стать его средствами или целями (область 2). Недостаток этого можно восполнить с помощью перевода знаковых абстрактных систем, условий и требований задачи в систему графических форм представления информации.

В случае, когда средства в опыте решателя имеются, но понимание задачи не наступает, ему необходимо самостоятельное структурирование средств в виде СГФПИ (область 3).

Четвертая область относится к задачам на доказательство, так как результат заранее известен, неизвестно, как доказать этот результат. И в этом случае СГФПИ позволяет простроить алгоритм достижения цели.

Таким образом, задача – это информационная система, формируемая на ментальном или реальном уровне, в рамках которой возможно получить либо идеальный (информационный), либо реальный (материальный) результат.

Использование системы графических форм представления информации в процессе решения задач позволяет облегчить процесс ее понимания, расширить и обогатить непосредственный, чувственный опыт решателя, простроить алгоритм мыслительной деятельности, создать условия для перехода от конкретно чувственного созерцания через абстрактное мышление к практическим действиям.

Список литературы Роль системы графических форм представления информации в процессе мыследеятельности обучающихся

- Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект. -М. Педагогика.1990. -184 с.

- Костюк Г.С. Психология: пособие для студентов педвузов. -Киев: Ред. шк., 1968. -527 с.

- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. -М.: МГУ, 1972. -575 с.

- Лихолетов В.В. Профессиональное образование: гуманизация и технологии творчества: монография. -М.: МГИУ, 2001. -333 с.

- Львов Л.В. Компетентностно-контекстная система подготовки специалистов с оперативным характером профессиональной деятельности: монография. -М.: СГА, 2009. -286 с.

- Новиков А.М. Методология учебной деятельности. -М.: Эгвес, 2005. -176 с.

- Ньюэлла А., Саймон Г. Процессы творческого мышления//Психология мышления. -М.: Прогресс, 1965. -С. 500-530.

- Пушкин В.Н. Эвристика -наука о т в о рч е с ко м м ы ш л е н и и. -М.: Политиз -дат, 1967. -272 с.

- Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. -М., 1958. -282 с.

- Спирин С.Ф. Теория и технология решения педагогических задач (разворачивающееся профессионально-педагогическое обучение и самообразование)/под. ред. П.И. Пидкасистого. -М.: Роспедагенство, 1997. -124с.

- Тулькибаева Н.Н. Теория и практика обучения учащихся решению задач: монография. -Челябинск: ЧГПУ, 2000. -239с.

- Эсаулов А.Ф. Психология решения задач. -М.: Высш. школа,1982. -223 с.