Роль университетов в развитии экономики

Автор: Богданович О.И., Меркулов А.С., Рупосов В.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 2 (25), 2015 года.

Бесплатный доступ

Для определения роли университета в современном обществе и экономике рассмотрено историческое развитие этого института в разных социально-экономических условиях. В данной статье на основе дескриптивного анализа были исследованы функции университета в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах. В зависимости от изменений производительных сил и производственных отношений в обществе происходит усложнение научной и образовательной деятельности университета. С каждым этапом увеличивается роль интеллекта, знание выступает в качестве главной производительной силы, увеличивается спрос на результаты интеллектуальной деятельности. В работе выявлены признаки университета в разных социально-экономических условиях развития общества. В современных условиях высшее учебное заведение становится самостоятельным экономическим субъектом, происходит индустриализация образования. В постиндустриальном обществе появляется еще одна функция университета -коммерциализация. Деятельность университета начинает преследовать коммерческие цели, в связи с этим возникает острая потребность в грамотном управлении и организации продаж основных продуктов высшего учебного заведения, к которым относятся специалисты, знания, разработки. Развитие предпринимательской деятельности университета является необходимым условием его эффективного функционирования. В связи с этим изменяются задачи университета. Вуз стремится к стимуляции предпринимательской деятельности своих отделов и сотрудников: создает инновационную инфраструктуру, формирует зависимость оплаты труда сотрудников от объема привлеченных внебюджетных средств, складывающихся от предпринимательской деятельности, развивает предпринимательскую культуру. Университет как экономический субъект должен эффективно существовать в условиях риска и динамичного спроса, гибко реагировать на изменения предпочтений своих потенциальных потребителей. Это возможно сделать, налаживая тесное сотрудничество с промышленностью и элементами инновационной инфраструктуры.

Университет, коммерциализация, постиндустриальное общество, инновационный процесс, результат интеллектуальной деятельности, предпринимательская деятельность университета, субъект экономической деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/147201465

IDR: 147201465 | УДК: 378.14:338

Текст научной статьи Роль университетов в развитии экономики

На протяжении всей истории общество постоянно претерпевает социальные, культурные, экономические и технологические изменения, проходя различные этапы развития. Выделяют два основных этапа – традиционный (доиндустриальный) и современный (индустриальный и постиндустриальный [1], [9]). С переходом на новый этап развития увеличивается роль интеллекта, знание становится производительной силой, резко повышается спрос на результаты интеллектуальной деятельности. Формирование интеллектуальных способностей человека, а также новых знаний становится определенным процессом духовного производства, который принимает различные организационные формы: школы, колледжи, университеты. Особенно важную роль в этом процессе занимают университеты как основные поставщики знаний. В современных условиях, когда вузы становятся самостоятельными экономическими субъектами, необходимо провести переосмысление основных функций университета, попытаться понять, какие изменения произошли в его деятельности. В связи с этим предлагаем рассмотреть развитие высшей школы в различных социально-экономических условиях.

Университет в традиционном (доиндустриальном) обществе

Доиндустриальный период продлился несколько сотен лет и был сопоставим с производственными отношениями, доминирующими в рабовладельческой и феодальной формациях. На ранних стадиях развития данного периода в обществе существовали аграрный уклад и натуральное хозяйство, основанные на примитивных производственных формах, обеспечивающих добычу и первичную обработку ресурсов. Общество не требовало постоянного саморазвития, увеличения конкурентоспособности и образованности. В таком обществе потребность в инновациях сводилась к минимуму, развитие проходило крайне медленно, обрабатывающей промышленности практически не было. Однако, несмотря на это, именно в доиндустриальный период появились университеты.

Университет, как и само общество, в течение всего доиндустриального периода претерпевал изменения. Первые университеты появились в XII–XIII вв. на основе церковных школ: Болонский (1158 г.), Парижский (1200 г.), Оксфордский (1206 г.) и Кембриджский (1231 г.). Университет воспринимался буквально как «община», «объединение» и включал в себя преподавателей, магистрантов, студентов. Университет в этот период являлся своего рода «кружком», объединяющим людей с едиными взглядами, не входившим в сферу профессиональных и коммерческих интересов общества [11]. В доиндустриальном обществе образование было доступным ограниченному числу лиц, выходцев из богатых сословий, но, несмотря на это, университет представлял собой открытую систему, вступить в эту систему могли желающие из других стран, любой национальности. В доиндустриальный период отсутствовала межвузовская унификация и координация образования, университеты не придерживались каких-либо стандартов и регламентов, весь образовательный процесс зависел от преподавателя.

Потребность в образовании и науке были вызваны необходимостью управления государством, войнами и религией. Университетская наука была схоластична и не имела прикладной основы. Университет существовал оторвано от производства.

Однако со временем, к XIV–XVI вв., постепенно приходит понимание того, что схоластика тормозит развитие научной мысли. Этот период характеризуется расцветом науки, искусства, литературы, наступлением кризиса в феодальном обществе и носит название «эпоха Возрождения». В данную эпоху начали формироваться зачатки капиталистических отношений: усиливается обмен товарами, происходит переход от натурального к денежному обмену, возникают изменения в социальной сфере, появляется новое мировоззрение – гуманизм, основой которого был человек образованный, просвещенный и высоконравственный. Все эти изменения не могли не повлиять на задачи и функции университета. Университетская наука выходит из рамок абстрактного умозаключения и начинает основываться на опытных исследованиях. Если раньше университет только сохранял полученные знания и передавал их через обучение, то со временем он стал непрерывно их обновлять и открывать новые. В отличие от предыдущего периода, в эпоху Возрождения, помимо использования ограниченного круга наук (семь свободных искусств: философия, латынь, греческий язык, астрономия, математика, теология, астрология), появляется интерес к новому направлению – грамматике, происходит развитие литературы, истории и логики.

Одним из направлений университета эпохи Возрождения было формирование активной личности, занимающейся преобразованием окружающего мира. К началу XVIII в. образование начинает приобретать массовый характер, активно развивается наука, которая начинает все больше иметь прикладное значение, образование детализируется и делится на этапы, появляются школы, колледжи, факультеты.

В связи с резким развитием производительных сил, образования и науки в обществе назревает социальное напряжение. Появляются предпосылки существенных изменений в социально-экономических сферах. Отношения, формирующиеся в материальном производстве, сдерживают применение техники. Трансформация производственных отношений потребовала изменения всей системы общественных отношений, что и было осуществлено в ходе буржуазных революций, охвативших всю Европу. Эти изменения открыли путь к развитию техники и науки. Буржуазные революции породили промышленную революцию, суть которой сводилась к вытеснению рабочей силы непосредственно из процесса производства.

Университет в индустриальном обществе

Термин «индустриальное общество» ввел в научный оборот А. Сен-Симон [8], его последователями были Р. Дарендарф, Р.Арон, У.Ростоу, Дж.Белл. Под индустриализацией понимается переход от мануфактурного производства к машинному. Это позволило резко увеличить производительность труда, снизить стоимость товаров и рабочей силы. Весь процесс внедрения машин в производство происходил крайне быстро и получил название промышленной революции. Развивающаяся промышленность потребовала резкого увеличения количества знаний, а также умения их использовать для увеличения прибыли. Таким образом, индустриальное общество было обусловлено промышленной революцией, которая произошла в XVIII в. в Англии. В результате этой революции машинный труд одержал победу над ручным трудом. Все эти изменения существенно повлияли на деятельность университетов. В обществе увеличивается роль знаний, повышается спрос на продукцию, созданную при помощи интеллектуального труда. Появляется общественная потребность в промышленном внедрении технических инноваций, направленных на экономическую эффективность. Знание становится непосредственной производительной силой.

Более всего, в этот период были востребованы знания в естественнонаучной области, было популярно техническое образование. В обществе образуются две диаметральные тенденции в образовании, появляется необходимость:

-

- в высококвалифицированных кадрах, занимающихся интеллектуальной деятельностью, разработкой производительных сил, организацией производственного процесса;

-

- рабочих, выполняющих однообразную механическую работу.

В конце XIX в. возрастает потребность не только в технических кадрах, но и в специалистах в сфере управления. Все эти изменения имели сильное влияние на задачи и функции университета. В индустриальном обществе можно наблюдать разделение всех университетов на элитные (например, Гарвардский университет, 1636 г., Московский государственный университет им. Ломоносова), воспитывающие специалистов высокого уровня, ориентированных на интеллектуальный труд, и университеты, выпускающие рабочих-исполнителей. Разделение вузов на элитные и рядовые – объективный процесс в условиях разделения общества на классы.

В период индустриального общества появляются новые высшие учебные заведения, в частности политехнические и специализированные институты и академии. Образование становится массовым. Развивается научная инфраструктура в университетах: учебно-исследовательские лаборатории, студенческие конструкторские бюро, студенческие творческие объединения, отраслевые научно-исследовательские лаборатории. Наука становится экономически эффективной.

В университетской жизни появилась отдельная самостоятельная сфера – научноисследовательская деятельность. Целью данной сферы было превращение теоретических результатов в практические, получение опытноконструкторских разработок для дальнейшего внедрения в производство. Процесс внедрения результатов интеллектуальной деятельности в индустриальном обществе характеризовался как линейный, спрос на них со стороны производства увеличивался. Роль инициатора внедрения разработок в индустриальный период брала на себя промышленность. Задачей университета было сохранение знаний и получение новых.

Университет в постиндустриальном обществе

Теория развития постиндустриального общества была сформулирована в 1962 г. Д. Беллом

[1], который характеризовал его как «… обществознания, потому что источником новаций все в большей степени становится работа по исследованию и развитию…» [10, с. 73]. Посылом образования индустриального общества была промышленная революция, а основой постиндустриального общества – информационная революция [5].

В период постиндустриального общества совершенствование производительных сил как главного фактора увеличения эффективности уходит на второй план. На первое место выдвигается управление производственным процессом.

Организационно-управленческие отношения тесно связаны с потоком информации, который является сырьем управленческого процесса, что дало основание, раскрывая содержание постиндустриального общества, определить его как информационное общество.

Белл утверждал, что в период индустриального общества объектом исследования были отношения, связанные с собственностью на средства производства, тогда как в последние 25–30 лет ХХ в. (период становления постиндустриального общества) – информация (совокупность знаний). В этот период значение промышленного производства снижается, показателем успешности страны выступает уровень развитости рынка услуг и информационного сектора. Доля работников не только аграрного, но и индустриального секторов снижается, идет быстрый рост занятости в сфере услуг и в сферах, связанных с информационными технологиями.

В постиндустриальном обществе образование превращается в своеобразную отрасль производства, где создается рабочая сила высшей квалификации. Университет выступает в роли конвейера, «штампующего» специалистов, происходит унификация содержания образования, формулируются типовые учебные планы, появляются регламенты. Количество университетов во всем мире существенно возросло не только за счет развитых стран, но и за счет развития образования в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки. Увеличивается количество частных университетов. Например в 2010 г. по данным Webometrics в мире насчитывалось около 20 000 университетов [14].

В развитых странах финансирование высших учебных заведений со стороны государства сокращается, все больше университет получает внебюджетные средства. Объем привлеченных внебюджетных средств напрямую зависит от вида учебного заведения, наиболее привлекательны в данном контексте классические университеты, далее идут технические вузы и гуманитарные университеты. Данная тенденция приводит к усилению взаимосвязи университета и бизнеса. Это связано с тем, что труд в современном обществе становится сложнее, требования к рабочей силе возрастают, и соответственно расходы на производство высококвалифицированных кадров увеличиваются. Собственники бизнеса тратят деньги на переобучение своего персонала и на повышение его квалификации. Все эти расходы отражаются в увеличении стоимости выпускаемой бизнесом продукции, что естественно противоречит основной задаче капиталиста – снижению стоимости рабочей силы.

Снижение стоимости рабочей силы возможно, если удешевить сам процесс обучения и повысить его производительность. Удешевление процесса образования возможно с помощью индустриализации – автоматизации учебного процесса и вытеснения из него дорогостоящих педагогических кадров. За последние пару десятилетий данная тенденция проявилась в появлении новой формы обучения – дистанционного обучения. По статистическим данным в 2011 г. мировой рынок в области дистанционного образования составил более 1,5 млрд долл. [13], российский рынок – не более 2% от общемирового рынка [12]. Организация дистанционного обучения не требует затрат, связанных с предоставлением необходимого помещения, снижаются затраты на преподавателя, т.к. обучение происходит с помощью видеолекций. Производительность такого образования высокая, расположению вуза. В ближайшей перспективе возможно объединение с помощью сети Интернет всех образовательных программ в сфере дистанционного обучения в единую систему, где любой желающий сможет сформировать необходимый ему учебный курс. Дистанционное обучение превратится в отдельную образовательную индустрию, приносящую серьезное финансирование в университет.

В современном обществе усиливается взаимосвязь между университетом и бизнесом. Это связано с возросшей потребностью бизнеса в квалифицированных кадрах, способных быстро обучаться и реагировать на внешние изменения. В учебном процессе уменьшилось количество времени на изучение теоретических дисциплин. Университет подстраивается под потребности бизнеса, ориентирующегося на решение краткосрочных проблем. Однако данная ситуация вступает в противоречие с экономикой знаний, доминирующей в постиндустриальном обществе, нацеленной на генерацию инноваций, где знание играет ключевую роль. Образование, выпуская качественную рабочую силу во взаимодействии с другими факторами должно влиять на увеличение потребностей бизнеса в инновациях.

отсутствует привязка к территориальному

Развитие роли университета в разных социально-экономических условиях развития общества

|

Признаки университета |

Период |

||

|

Доиндустриальное общество |

Индустриальное общество |

Постиндустриальное общество |

|

|

Место университета в обществе |

Отсутствие ориентации на экономику, автономность |

Бюрократизация, усиление влияния государства |

Гибкость, ориентация на бизнес |

|

Функции университета |

Хранение и передача знания |

Хранение, передача и генерация знания |

Хранение, передача, генерация, коммерциализация знания |

|

Методы образования |

Заучивание |

Усиление роли практики |

Использование информационных технологий |

|

Форма обучения |

С отрывом от семьи, школы кочевали |

Аудиторные занятия |

Дистанционное обучение, аудиторные занятия |

|

Роль преподавателя |

Передать необходимые знания, авторитарность |

Передать необходимые знания, формирование умений и навыков |

Интерактивные, создание условий для самостоятельного обучения |

|

Разновидности университета |

Гуманитарные |

Технические, гуманитарные |

Междисциплинарные |

|

Цель |

Филосовско-теологическое |

Раскрытие способностей людей и их формирование[4, c.38-40] |

Создание творческой личности, ориентированной на самореализацию |

|

Массовость |

Около 5% |

Менее 50% |

Более 50% |

|

Количество университетов |

Нет данных |

Около 100 |

Государственные и частные университеты, около 20 000 |

|

Популярные дисциплины |

«Семь свободных искусств» |

Технические дисциплины |

Преобладают гуманитарные дисциплины |

|

Инфраструктура |

Нет |

Учебно-научные лаборатории |

Учебно-научные лаборатории, технопарковые структуры |

|

Финансирование |

За счет средств учеников и государства |

Государство |

Государство, бизнес, студенты |

|

Знания |

Гуманитарные |

Естественные |

Междисциплинарные |

Обозначим ряд тенденций в деятельности университета, сформировавшихся в современный период. Сегодня университет выступает не только в качестве образовательного центра науки, культуры и воспитания, поставляющего высококвалифицированных специалистов, но также становится субъектом рыночной экономики, выступающим в роли производителя интеллектуальной продукции, реализующего результаты своей научной деятельности на рынке. В связи с этим в университетах появляется специальная инфраструктура, ориентированная на коммерциализацию разработок, усложняется управленческая структура университета. В связи с массовостью высшего образования каждый вуз стремится эффективнее других продать свои услуги на рынке. Разрабатываются специальные маркетинговые мероприятия, направленные на привлечение студентов в вуз. Снижение бюджетного финансирования образования заставляет вуз формировать необходимые механизмы привлечения внебюджетных инвестиций [2].

Проникновение рыночных отношений в сферу науки породило новую функцию у университета: помимо основных функций, сформировавшихся в индустриальном обществе, хранение и передача знаний – формирование навыков и умений, генерация знаний, появляется еще одна – коммерциализация знаний. Коммерциализация является одним из этапов инновационного процесса.

Коммерциализация как одна из функций университета в условиях постиндустриального общества

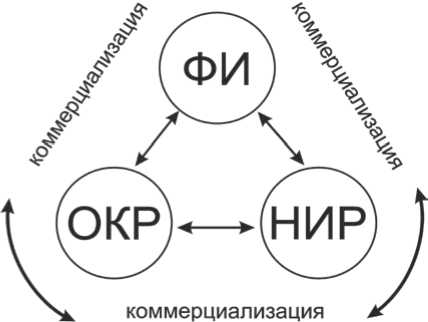

Инновационный процесс соединяет сложившиеся противоречия между наукой и техникой, с одной стороны, и производством, с другой. На сегодняшний день возникает высокая потребность в посреднических организациях, нацеленных на получение прибыли от реализации полученных новых технологий или продуктов, созданных для удовлетворения потребностей человека. Понятие «инновация» обязательно включает в себя коммерциализацию на разных этапах инновационного процесса (см. рисунок).

В современном обществе именно университет берет на себя функцию коммерциализации, в связи с этим на базе университета образуется «посредник» – инновационная инфраструктура: технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, направленные на коммерциализацию разработок.

В период индустриализации процесс реализации научных предложений по совершенствованию техники и организации производства в большинстве случаев не был предметом столь пристального внимания, как сейчас. Это объясняется, вероятно, тем, что бизнес был очень заинтересован в совершенствовании производительных сил и противоречия между представителями науки и бизнеса не были общественно значимы.

В постиндустриальном обществе возникли монополии, которые получили возможность бороться с тенденцией снижения предельной доходности капитала за счет управления ценами, получения государственных заказов на продукцию с высокой рентабельностью. Это привело к снижению стимулов для инновационного процесса. Но общество осознает необходимость инноваций, и поэтому государство берет на себя функции стимулирования бизнеса к инновациям, а часто и само выступает как субъект инновационного процесса.

Следующим моментом, изменившим отношения между наукой и бизнесом, стало изменение самого научного процесса. Если в XIX в. в период индустриализации большинство изобретений делалось «на коленях», то со второй половины XX в. наука превратилась в отдельную отрасль с громадным объемом основных средств и большим количеством занятых. Произошло деление на фундаментальную науку, научноисследовательские разработки (далее НИР), опытно-конструкторские разработки (далее ОКР). Эти изменения сказались на научной деятельности университетов. Университеты на своей базе стали формировать малые инновационные предприятия, различные институты поддержки инновационных компаний, выступающие в виде технопарковых структур, в которых размещались различные лаборатории, комплексы промышленного оборудования.

Для понимания сути инновационного процесса в университете необходимо разделить его на два основных процесса – научный и коммерциализацию. Если раньше последовательность между этими процессами была очевидной и постоянной – сначала научная деятельность, а потом коммерциализация, то сегодня, деятельность, связанная с коммерциализацией, может возникнуть первой или на любом этапе научного процесса (см. рисунок).

Инновационный процесс

На сегодняшний день между странами и внутри страны усиливается разделение труда. Страны с разным уровнем развития берут на себя выполнение работ какой-то определенной стадии инновационного процесса с помощью покупки продукта предыдущей стадии.

Например, развивающиеся страны, ставящие во главе угла модернизацию экономики, которая, в свою очередь, подразумевает поднятие правовой, политической, научно-образовательной и т.д. систем до уровня развитой страны, ориентируются на стадии НИР и ОКР [3].

Наилучшим примером в данном случае выступают Китай и Индия, которые за счет выполнения работ в рамках данных стадий обновляют свои промышленные мощности и, что важно, «подтягивают» своих специалистов до уровня развитых стран [7].

Развитые страны ориентированы на фундаментальные исследования, т.к. их научнообразовательный и технологический уровень позволит им проводить эту деятельность эффективно, а создание промышленных образцов и создание серийного производства им выгодней организовывать в развивающихся странах, где дешевая рабочая сила.

Понимание разности научной и инновационной деятельности позволит провести четкие функции ученого в университете и границы его деятельности. К научной деятельности относятся научно-технические мероприятия, направленные на получение результата интеллектуальной деятельности, которые не обязательно в результате будут внедрены в рынок. Зачастую исследования проводятся не с целью получить какую-то прибыль, а для других научных открытий.

Большинство ученых пытаются, помимо проведения научной деятельности, заняться продвижением своей технологии, что, как показывает практика, не всегда приводит к успеху. Связано это прежде всего с тем, что для управления проектом, создания концепции, стратегии развития, расчета финансовых показателей и оценивания рисков необходимы специальные знания и навыки, которых, как правило, нет у ученых.

Выполнять основные мероприятия по продвижению разработки должен специально обученный менеджер. Такие специалисты взращиваются в технопарковых структурах.

Важно подчеркнуть, что разграничение функций менеджера и ученого очень важно, т.к. в противном случае возможно появление серьезных противоречий в работе над проектом. Хотя есть отдельные ученые, способные не только создавать новые знания, но и эффективно их продавать. Роль технопарковых структур в управлении инновационными проектами в университете окажется ключевой.

Роль университетов в экономике с каждым новым этапом развития увеличивается, вузы начинают выступать в качестве самостоятельного экономического субъекта и становятся элементом взаимодействия государства, бизнеса и общества. В постиндустриальном обществе у вуза появляется новая функция, присущая бизнесу – коммерциализация [4]. Деятельность университета начинает преследовать коммерческие цели. Все чаще в литературе встречается понятие – «предпринимательский университет» [6]. Отсюда изменяются задачи университета. Вуз стремится к стимуляции предпринимательской деятельности своих отделов и сотрудников: создает инновационную инфраструктуру, формирует зависимость оплаты труда сотрудников от объема привлеченных внебюджетных средств, складывающихся от предпринимательской деятельности, развивает предпринимательскую культуру. Университет как экономический субъект должен эффективно существовать в условиях риска и динамичного спроса, гибко реагировать на изменения предпочтений своих потенциальных потребителей. Это возможно сделать, изменив управленческую структуру университета, налаживая тесное сотрудничество с промышленностью и элементами инновационной инфраструктуры.

Список литературы Роль университетов в развитии экономики

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 324 с.

- Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования; пер. с англ. С. Крапа. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 222 с.

- Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития: экономические проблемы на рубеже веков. М.: Экономика, 2000. 168 с.

- Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты-предприятия-государство. Инновации в действии/пер. с англ.; под ред. А.Ф. Уварова. Томск: Изд-во ТУСУР, 2010. 237 с.

- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/пер. с англ.; под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: Гос. ун-т Высшей школы экономики, 2000. 606 с.

- Кларк Б. Создание предпринимательских университетов/пер. с англ. А. Смирнов. М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011. 237 с.

- Полтерович В.М. О стратегии догоняющего развития для России//Экономическая наука современной России, 2007. №3 (38). С.17-23.

- Сен-Симон А. Изложение учения Сен-Симона/пер. с франц. М.Е. Ландау. Изд-во: Академии Наук СССР, 1947. 598 с.

- Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. 776 с.

- Уэбстер Ф. Теория информационного общества/пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с.

- Ямпольская Л.И. Концептуализация классической «идеи университета» в неклассическом варианте. Томск: STT, 2014. 228 с.

- VGGROUP и Blackboard. URL: http://vpgroup.ru (дата обращения: 20.12.14).

- The Distance Education and e-Learning Landscape. URL:http://www.wainhouse.com (дата обращения: 20.12.14).

- Webometrics Ranking Of World University. URL: http://www.webometrics.info/index. html (дата обращения: 20.12.14).