Роль второго жилья в дезурбанизации крупных городов России: современный взгляд

Автор: Мавлютов Рамиль Ростемович

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Дачный поселок как феномен, характерный российской действительности, усиливает свое значение в перераспределении населения в крупных городах России. От места сезонного проживания, второго жилья дача эволюционирует к первому жилью. Исследование генезиса дачного поселка установило, что сейчас он, эволюционировав в товарищество собственников недвижимости, получил потенциал для активизации процесса дезурбанизации крупного города через преобразование его социально-экономической, коммунально-инфраструктурной, природно-экологической подсистем. В статье с точки зрения географии предложено ввести зонирование расположения дачных поселков на основе транспортного обслуживания: город, ближний пригород, дальний пригород. На базе выборочного обследования 25 дачных поселков г. Волгограда и его пригорода, их группировки установлено, что наибольший потенциал в вопросе трансформации дачных поселков в место постоянного проживания и содействия дезурбанизации имеют те, что находятся в приграничных территориях города и в ближнем пригороде. Основными сдерживающими факторами для дачных поселков дальнего пригорода кроме транспортной удаленности стал низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры (прежде всего, газификации) и социальной инфраструктуры.

Дачный поселок, дача, крупный город, пригород, дезурбанизация, второе жилье, товарищество собственников недвижимости

Короткий адрес: https://sciup.org/148324524

IDR: 148324524 | УДК: 331.556.2 | DOI: 10.18101/2304-4446-2022-2-61-71

Текст научной статьи Роль второго жилья в дезурбанизации крупных городов России: современный взгляд

Мавлютов Р. Р. Роль второго жилья в дезурбанизации крупных городов России: современный взгляд // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2022. № 2. С. 61–71.

В условиях постиндустриального перехода пространственное развитие России во многом определяется развитием крупных городов, количество которых по состоянию на 2022 г. составляет 15. Это города федерального значения Москва и Санкт-Петербург с населением 12,6 и 5,4 млн чел. соответственно, а также города с числом жителей 1–2 млн чел. (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград). Вместе с тем значительную часть территории означенных городов, а также пригородных зон составляют садоводческие и огороднические товарищества, которые своими корнями уходят в период Советской России середины XX в. и по инерции именуются дачными поселками, а отдельные входящие в них земельные участки со строениями — дачами. Количество дачных поселков достигает 80 тыс. и объединяет свыше 50 млн граждан России.

Охватившая в начале 2020 г. Россию и весь мир пандемия COVID-19 в новом свете представила вопрос функционального назначения дачных поселков. В течение 2020 г. они в значительной степени стали интерпретироваться как место рекреации с приоритетным уклоном к статусу места постоянного проживания, хотя до этого превалирующим было понимание дач как второго жилья, жилья сезонного использования. Необходимость самоизоляции, достичь которую в городе в условиях во многом тесного социального взаимодействия, затруднительно, без значительных усилий возможно реализовать, проживая на даче. Это подхлестнуло интерес к дачам, что вызвало рост спроса на загородную недвижимость, что повлекло ее удорожание.

Таким образом, следует говорить об интенсификации трансформации функционального назначения дач, прямыми следствиями которой становится дезурбанизация, изменение географии расселения трудовых сил с одновременным преобразованием подсистем крупного города. Это, в свою очередь, увеличивает воздействие комплекса факторов непреодолимой силы, оказывающих непосредственное влияние на устойчивое развитие крупных городов.

Дезурбанизация, впервые реализованная на практике архитекторами Taut BJF, Wright FL [1], как направление в градостроительстве получило широкое распространение. При этом лишь в незначительном числе научных работ исследуются поселения, объединяющие второе жилье. Среди них в силу общности в период социалистического развития представляют интерес работы, посвященные коттеджным поселкам на Украине [2], в Словении [3] и Эстонии [4], а также сезонному жилью в Финляндии [5]. Вместе с тем невелико количество работ, исследующих российские дачные поселки с учетом нарастающих процессов трудовой миграции, цифровизации общества, контекста пандемии COVID-19. Наиболее существенные исследования в означенной области принадлежат Т. Г. Нефедовой [6–8].

В условиях трансформации дачных поселков сформировалась необходимость изучения современного состояния вопроса обеспечения устойчивого развития крупных городов России, чем обусловливаются актуальность исследования и постановка соответствующей цели исследования. Цель исследования — на базе изучения эволюционного развития дачного движения, организационно обретшего форму товарищества собственников недвижимости, определить дальнейшие пути его трансформации в контексте обеспечения устойчивого развития крупных городов России. Объект исследования — дачные поселки, находящиеся на территории и в пригороде крупных городов России.

Исследование основано на практике функционирования дачных поселков, находящихся как на территории 15 российских крупных городов, так и в пределах их пригорода. При этом ввиду скудности данных официальной статистики информационную базу исследования составили материалы свободного доступа сети Интернет, аналитических агентств, строительных компаний.

Достижение поставленной в исследовании цели основывается на применении таких методов, как анализ, синтез, исторический метод, группировка, классификация, экономический анализ.

Генезис дачного поселка

Дачи в нынешнем виде являются наследием советской эпохи. Хотя происхождение термина восходит к периоду правления Петра I. Царь даровал своим при- 62

ближенным земли для обустройства временных строений вблизи новопостроен-ного Петербурга, которые в обиходе стали именовать дачами. Они с того времени стали восприниматься исключительно как временное жилье за городом. Дачи претерпели кардинальное эволюционное преобразование, прежде всего с позиции функционального назначения, стимула распоряжения и владения.

Регламентация организации и функционирования дачных поселков адаптировалась согласно изменению общества, росту его запросов (табл. 1). Сейчас садоводческие и огороднические товарищества эволюционировали в Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) как вид товарищества собственников недвижимости. Тем самым сформирована необходимость интерпретации дачи не как объекта, переданного во временное пользование, а как объекта собственности со всеми вытекающими из этого не только правами, но и обязанностями.

Возможность возведения жилого строения на земельном участке дачного поселка [9, с. 1014]

Таблица 1

|

Период времени |

Возможность возведения жилого строения |

Организационно-правовая форма дачного поселка |

|

|

1955–1988 |

Типовой домик |

Садоводческое товарищество |

|

|

1985–1988 |

Садовый домик по типовому проекту с отапливаемым помещением до 25 м2, неотапливаемой террасой — до 10 м2, неотапливаемой мансардой — до 15 м2 |

Садоводческое товарищество |

|

|

1988–1998 |

Отапливаемый садовый домик по типовому или индивидуальному проекту площадью до 50 м2 |

Садоводческое товарищество |

|

|

1998–2017 |

Жилое строение без права регистрации проживания |

Садоводческое / огородническое/ дачное некоммерческое товарищество |

|

|

Некапитальное жилое строение |

Садоводческий / огороднический/ дачный потребительский кооператив |

||

|

Жилое строение без права регистрации проживания, жилой дом с правом регистрации проживания |

Садоводческое / огородническое / дачное некоммерческое партнерство |

||

|

2017 — по настоящее время |

Жилой дом, садовый дом — отдельно стоящее здание, этажностью не больше трех и высотой не более 20 м, которое не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости |

Товарищество собственников недвижимости |

Садоводческое некоммерческое товарищество |

|

Запрещено |

Огородническое некоммерческое товарищество |

||

Товарищество собственников недвижимости (ТСН) создается на добровольных началах, объединяет собственников недвижимости и в качестве своего предназначения имеет совместное владение, пользование и распоряжение имуществом, которое находится в общей собственности или пользовании. Имущество общего пользования принадлежит по праву общей долевой собственности членам ТСН (собственникам садовых земельных участков). Здесь ТСН обеспечивает возможность централизации управления всей недвижимостью, что позволяет рационализировать управление и распоряжение объектами общей собственности. Кроме того, в данном случае возможно ведение экономической деятельности в интересах членов ТСН (например, сдача в аренду общего имущества).

Трансформация жилого дома дачного поселка из второго жилья в первое жилье

Точная информация о количестве дачных поселков, а также о числе их членов отсутствует. В силу того, что объекты индивидуального жилищного строительства законодательно разрешено возводить на территории садовых земельных участков СНТ, но не огородных земельных участков Огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ), именно первые следует рассматривать как потенциальные территории вновь созданных населенных пунктов или территории, которые могут быть отнесены к уже существующим.

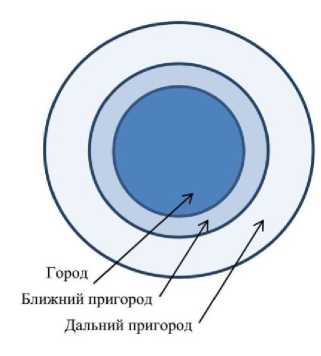

С точки зрения географии предлагается ввести зонирование расположения дачных поселков (рис. 1), находящихся в пределах города, ближнем пригороде, дальнем пригороде.

При этом выделение ближнего и дальнего пригорода основано на зонировании транспортного обслуживания. Ближнему пригороду характерно наличие маршрутных такси, автобусов, дальнему пригороду — автобусы и маршрутные такси сезонного характера, рейсовые автобусы, электропоезда пригородного сообщения,

Нами было проведено обследование 25 дачных поселков на предмет обеспеченности коммунальной инфраструктурой (рис. 2). По его итогам были выделены четыре группы дачных поселков:

-

– группа 1 — в черте города, вблизи центральной его части;

-

– группа 2 — в черте города, вблизи его административных границ;

-

– группа 3 — в ближнем пригороде, вблизи административных границ города;

-

– группа 4 — в дальнем пригороде, в более чем 10 км от административных границ города.

Для каждой группы выделены типичные представители. Два дачных поселка расположены на территории г. Волгограда (СНТ «40 лет Октября», СНТ «Горно-полянец»), один — в ближнем пригороде г. Волгограда (СНТ «Нефтепереработчик»), один — в дальнем пригороде г. Волгограда (СНТ «Сирень»). Результаты исследования приведены в таблице 2. Кроме того, было проведено социологическое исследование для выявления сдерживающих факторов того, чтобы жилой дом, находящийся на территории СНТ, стал первым жильем. В качестве респондентов выступили собственники жилых домов СНТ. Здесь при определении удаленности точкой отсчета принят Нулевой километр автодорог Волгоградской области, который расположен в центре г. Волгограда на площади Павших борцов.

Рис. 1. Географическое зонирование расположения дачных поселков

Рис. 2. Географическое расположение четырех типичных дачных поселков

Таблица 2

Результаты обследования дачных поселков на предмет обеспеченности коммунальной инфраструктурой

|

Группа |

Наименование |

Характеристика географического расположения, удаленность |

Обеспечение инфраструктурой |

Транспортная доступность |

|

1 |

СНТ «40 лет Октября» |

Находится в пределах г. Волгограда. В момент организации в 1950-х гг. принадлежал окраине города; в процессе развития города стал относиться к территориям, граничащим с центром города. Удаленность составляет 11 км |

Электроснабжение — централизованное, водоснабжение — централизованное, газоснабжение — централизованное, водоотведение — автономное |

Отличная |

|

2 |

СНТ «Горнополянец» |

Находится в пределах г. Волгограда, в его приграничных территориях. В момент организации в начале 1990-х гг. принадлежал Городищенскому району Волгоградской области; в 2006 г. отнесен к территории г. Волгограда. Удаленность составляет 33 км |

Электроснабжение — централизованное, водоснабжение — автономное, газоснабжение — централизованное, водоотведение — автономное |

Хорошая |

|

3 |

СНТ «Нефтепереработчик» |

Находится в ближнем пригороде г. Волгограда. Удаленность составляет 39 км |

Электроснабжение — централизованное, водоснабжение — автономное, газоснабжение — автономное, водоотведение — автономное |

Хорошая |

|

4 |

СНТ «Сирень» |

Находится в дальнем пригороде г. Волгограда. Удаленность составляет 43 км |

Электроснабжение — централизованное, водоснабжение — автономное, газоснабжение — автономное, водоотведение — автономное |

Удовлетворительная |

Итак, все четыре СНТ имеют централизованное электроснабжение. Лишь в одном имеется централизованное водоснабжение (СНТ «40 лет Октября»), что вызвано расположением в черте города в рамках сложившейся массовой жилой застройки. Наряду с последним централизованное газоснабжение имеется еще в одном дачном поселке (СНТ «Горнополянец»). Во всех дачных поселках водоотведение является автономным. Таким образом, принадлежность дачного поселка к черте города повышает обеспеченность коммунальной инфраструктурой, она максимальная у СНТ «40 лет Октября», имеющего наименьшую удаленность. Если водоснабжение и водоотведение возможно организовать в режиме автономного использования, то отсутствие централизованного газоснабжения накладывает практически непреодолимое ограничение на пути использования жилых домов на территории дачного поселка в качестве первого жилья. Это вызвано необходимостью обеспечения отоплением не менее шести месяцев в течение года. Тем самым должно быть обеспечено круглогодичное проживание в жилом доме, что, в свою очередь, даст возможность оформить постоянную регистрацию. Вместе с тем отопление посредством электрической энергии затратно и с экономической точки зрения нецелесообразно. Например, отопление жилого дома площадью 180 м2 посредством электрической энергии в зимний сезон обходится до 15 тыс. р. в месяц. При этом стоимость подключения к централизованной сети газоснабжения значительно варьируется: если для СНТ «Горнополянец» она равна 250 тыс. р., то для СНТ «40 лет Октября» — уже порядка 500 тыс. руб. Для СНТ «Нефтепереработчик» газификация планируется в среднесрочной перспективе, а для СНТ «Сирень» еще нет.

Таким образом, полноценный доступ к коммунальной инфраструктуре организован лишь в дачных поселках в пределах города Волгограда. Дачные поселки ближнего пригорода имеют лишь частичный доступ с потенциальной возможностью получения полного, а дачные поселки в пределах дальнего пригорода и вовсе не имеют возможности в ближайшее время его организовать. Поэтому основной движущей силой трансформации второго жилья в первое жилье должны стать дачные поселки, находящиеся в приграничных территориях города и в ближнем пригороде. В пользу этого свидетельствует и положение дел в отношении доступности социальной инфраструктуры. Обеспеченность граждан, проживающих в городе и в силу легкой транспортной доступности в ближнем пригороде, услугами медицинских учреждений, учреждений дошкольного и школьного образования создает конкурентное преимущество дачных поселков, расположенных на их территории, перед теми, что находятся в дальнем пригороде. Все это подтверждается сложившейся в течение последних 15 лет практикой. Жилые дома дачных поселков в пределах территорий, близких к центру города (группа 1), становятся местом постоянного жительства как с фактической, так и с юридической точки зрения (оформление постоянной регистрации). Дачные поселки, принадлежащие к группе 4, в среднесрочной перспективе по-прежнему останутся представителями жилья сезонного характера как изначально и планировались, а жилые дома на территории дачных поселков групп 2, 3 становятся потенциальными источниками активизации дезурбанизации крупного города.

При этом собственники дач в основной своей массе рассматривают возможность использования имеющихся у них жилых домов в качестве первого жилья даже при наличии городской квартиры. Однако основным сдерживающим фактором для 72% респондентов является недостаточная инфраструктурная обеспеченность дачных домов (отопление, водоснабжение и водоотведение). На втором месте находится низкая обеспеченность социальной инфраструктурой (медицинское обеспечение, учреждения дошкольного и школьного образования) — 45%. В этих условиях у собственников садовых земельных участков возникает желание войти в составе СНТ в границы населенного пункта для решения инфраструктурных проблем.

По данным Ассоциации индивидуального жилищного строительства, объем рынка ИЖС в России на 2020 г. составлял 550 млрд р., имея перспективы трехкратного роста до 2022 г. Столь оптимистичный прогноз обусловлен следующим. На долю ИЖС в общем объеме ввода жилья приходится 40%, а доля ипотечного жилищного кредитования в составе источников финансирования ИЖС составляет 1%. Для многоквартирного домостроения этот показатель превышает 80% [10].

Возможности и ограничения

Опыт выполнения трудовой функции вне места нахождения работодателя, накопленный в течение 2020 г. в условиях пандемии COVID-19, а также систематизация законодательного регулирования дистанционной (удаленной) работы вносят свой положительный вклад в процесс дезурбанизации. В рамках масштабного исследования принципов организации удаленной работы российским бизнесом в 2020 г. было установлено, что 84% компаний находят преимущества как для бизнеса, так и для сотрудников1. Тем самым повышается привлекательность дачных поселков как места постоянного жительства и выполнения трудовой функции, причем как в рамках крупного города, так и регионов.

Еще одним стимулом изменения постоянного места жительства является неблагоприятная природно-экологическая ситуация в крупных городах. Большинство из них являются промышленными центрами, которые обременены наследи- ем индустриализации. В современных условиях постиндустриального перехода предприятия как источники загрязнения окружающей среды повышают свою экологичность, постепенно вытесняются за пределы крупных городов. Это необратимый процесс, результатом которого становится постепенное оздоровление экологии города. Вместе с тем рост благосостояния граждан, во многом насаждение потребительской культуры в течение последних 20 лет привели к интенсивному росту обеспеченности россиян личным автомобильным транспортом. За период 2000–2022 гг. этот показатель увеличился более чем в два раза — со 130 до 310 в среднем по России и со 120 до 260 по г. Волгограду. Это сделало выхлопы автомобильного транспорта главных источником загрязнения окружающей среды большинства крупных городов.

В совокупности переезд из крупного города за его пределы или же в окрестности административных границ имеет два взаимоувязанных эффекта.

Во-первых, снижается экологическая нагрузка на город, происходит ее перенос на окраины. В первую очередь это вызвано смещением ареола использования личного автомобильного транспорта как из-за изменения места постоянного жительства, так и в отдельных случаях по причине организации работы в дистанционном (удаленном) формате. Далее следует привести причины второго порядка: снижение нагрузки на системы централизованного теплоснабжения с соответствующим уменьшением ими потребления энергоносителей (прежде всего газа) и снижением выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; уменьшение объемов твердых бытовых отходов и соответствующее снижение потребности в их транспортировке к местам утилизации; общее снижение аварий техногенного характера.

Во-вторых, повышается экологичность места проживания граждан, рост качества их жизни, что вызвано прежде всего удаленностью от мест концентрации источников загрязнения, каким является крупный город. Здесь следует говорить о снижении уровня загрязненности воздуха, поверхностных вод, почв, уменьшении шумовой нагрузки. Все это в долгосрочной перспективе обеспечивает базу для повышения трудоспособности и подъема качества выполнения трудовых функций, увеличения фертильности, роста продолжительности жизни, а улучшение демографической ситуации в стратегическом плане выступит двигателем роста на макроуровне всей экономики России.

Таким образом, следует говорить об интенсификации трансформации функционального назначения садоводческих и огороднических товариществ, прямыми следствиями которой становится изменение географии расселения трудовых сил с одновременным преобразованием трех подсистем крупного города — социально-экономической, коммунально-инфраструктурной, природно-экологической.

Однако на пути реализации означенного потенциала стоит немаловажное препятствие: прочное восприятие гражданами своего статуса владения земельным участком, которое сложилось еще в советский период, когда земельный участок в силу объективного отсутствия частной собственности законодательно «закреплялся в бессрочное пользование», что не исключало его утраты в силу нарушения требований устава садоводческого товарищества. Узаконивание собственности земельных участков в 1991 г. на протяжении 30 лет демонстрирует картину, когда порядка 1 млн земельных участков дачных поселков все еще не 68

оформлено в собственность. Это является одним из свидетельств сформировавшегося у граждан России превратного восприятия распоряжения объектами собственности. Земельные участки идентифицируются как закрепленные, дарованные, именно «дачные» в исконном понимании этого слова, но не как полноценная собственность, что проистекает из правового статуса дачных поселков — товарищество собственников недвижимости. Статус собственника налагает наряду с возможностью пользования объектом еще и обязанности по его поддержанию в надлежащем состоянии, что включает в себя и ответственность за формирование и дальнейшее развитие инфраструктуры ТСН как общей собственности. Без этого будет невозможен переход дачного поселка на качественно новый уровень — территорию комфортного проживания. И иждивенческая позиция в этом случае объективно главный сдерживающий фактор реализации потенциала дачного поселка как места массового постоянного проживания граждан России.

Заключение

Проведенное исследование дачных поселков за последние 70 лет позволяет заключить, что в настоящем виде они утратили свое первоначальное предназначение, которое в советский период заключалось в удовлетворении нематериальных потребностей, в укреплении здоровья, организации культурного отдыха, досуга граждан, в отведении на второй план цели обеспечения семьи продуктами питания, хотя на практике именно последняя была доминирующей. Таким образом, движущей силой владения дачей в период вплоть до начала 2000-х гг. являлись экономические стимулы. В последнее же время владение земельным участком и соответствующее ему членство в товариществе собственников недвижимости ориентировано на решение вопросов преимущественно материального, практического толка, а именно эффективное управление общим имуществом, землей, содержание в надлежащем состоянии территории.

В течение последнего десятилетия с нарастанием темпов индивидуального жилищного строительства, предполагающего идентификацию возводимых жилых домов (или реконструкцию ранее возведенных строений с доведением их до состояния, соответствующего требованиям, предъявляемым Жилищным кодексом к жилым домам) как основного жилья, предназначенного не для сезонного, а для круглогодичного проживания, на первый план выходят вопросы благоустройства территории дачного поселка, повышения комфортности проживания, обеспечения инфраструктурой, социализации, экологизации.

Исследование места и роли дачных поселков в дезурбанизации крупных городов России на примере г. Волгограда показало, что наибольший потенциал имеют СНТ, которые расположены в черте города вблизи его административных границ и в ближнем пригороде. Здесь наблюдается оптимальное обеспечение коммунальной, социальной инфраструктурой. При этом разворачивающийся процесс дезурбанизации вызывает преобразование таких подсистем крупного города, как:

-

- социально-экономическая (изменение географии расселения трудовых сил, выполнение трудовой функции в удаленном (дистанционном) формате, рост производительности труда, улучшение демографической ситуации);

– коммунально-инфраструктурная (снижение нагрузки на жилищнокоммунальную инфраструктуру, дорожную сеть);

– природно-экологическая (снижение вредных выбросов, сохранение био

разнообразия).

Следующим шагом в движении по трансформации дачных поселков может стать вхождение в состав существующего населенного пункта. И тому есть успешные примеры (все СНТ г. Жуковский Московской области, отдельные примеры в г. Санкт-Петербург, г. Севастополь). Другим способом воплощения в жизнь означенной тенденции должен стать актуализирующийся сейчас механизм получения СНТ статуса населенного пункта. Означенная законодательная инициатива разрабатывается Государственной думой совместно с Союзом садоводов России. Его практическая реализация повлечет необходимость системной научной, нормативной, законодательной проработки комплекса встающих перед обществом вопросов. Этот процесс должен реализовываться в тесной сцепке, взаимодействии научных, законодательных кругов с практиками, дачным сообществом.

Список литературы Роль второго жилья в дезурбанизации крупных городов России: современный взгляд

- Caprotti F. The New Urban Agenda: key opportunities and challenges for policy and practice // Urban Research & Practice. 2017. № 5. P. 367-378.

- Savchuk I. G., Zapototskyi S. P. Cottage settlements in capital region of Ukraine // Journal of Geology Geography and Geoecology. 2020. № 29. P. 415-421.

- Drobne, S., Lamovsek A. Z. Functional urban areas as instruments of spatial development policy at the regional level in the case of Slovenia // Prostot. 2017. № 25. P. 200-215.

- Pungas, L. Food self-provisioning as an answer to the metabolic rift: The case of 'Dacha Resilience' in Estonia // Journal of Tural Studies. 2019. № 68. P. 75-86.

- Adamiak C., Pitkanen K., Lehtonen O. Seasonal residence and counterurbanization: the role of second homes in population redistribution in Finland // GeoJournal. 2017. № 82. P. 1035-1050.

- Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Перестройка расселения в современной России: урбанизация или дезурбанизация // Региональные исследования. 2017. № 2. С. 12-23. Текст: непосредственный.

- Nefedova T. G., Treivish A. I. Urbanization and seasonal deurbanization in modern Ris- sia // Regional research of Russia. 2019. № 1. Р. 1-11.

- Нефедова Т. Г. Сможет ли пандемия COVID-19 стимулировать субурбанизацию в Центральной России // Вестник Московского университете. Сер. 5. География. 2021. № 4. С. 104-115. Текст: непосредственный.

- Мавлютов Р. Р. Российский феномен загородного жилья: ограничения и возможности // Экономика и предпринимательство. 2021. № 12. C. 1013-1017. Текст: непосредственный.

- Mavlioutov R., Egorova E., Pakhomova O. Financial maintenance of building of affordable housing on the basis of public-private partnership // Materials Science Forum: Materials and Technologies in Construction and Architecture. Kazan, 2018. № 931. P. 1107-1112.