Ромбовидные знаки Черноозерья II и Пегана -орнаментальные инварианты? Попытка обоснования и локализации стиля

Автор: Шмидт И. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В исследовании рассмотрена стилистическая общность орнаментальных сюжетов двух кинжалов - из Черноозерья II (Саргатский р-н Омской области; ОМК 9675/702) и погребения Пеган (Макушинский р-н Курганской области; ЧОКМ ОФ-556/1). Пеганский сюжет, основой которого является «цепочка ромбов», представлен инвариантом черноозерского прототипа. Выявленная комплексность аналогии, заключающаяся в знаковом синтаксисе орнаментального текста, форме и морфологии ключевого знака, порядке его графического построения, не может быть случайностью; иллюстрирует близость двух орнаментальных традиций финала палеолита и мезолита, бытовавших на территориях между Средним Прииртышьем и Зауральем. Контакты между указанными регионами теперь находят подтверждение не только в технико-типологических факторах каменных индустрий, но и в стилистике орнаментального оформления костяных изделий. Приведенные аргументы позволяют задуматься над возможностью локализации зоны устойчивого в своем орнаментальном исполнении мотива. Выводы носят предварительный характер. Для уверенных заявлений необходимы дальнейшие исследования (продолжение археологических работ и изучение существующих музейных коллекций) юго-запада сибирского региона.

Юго-запад сибири, финал палеолита - ранний мезолит, стоянка черноозерье ii, погребение пеган, костяной кинжал, орнаментальный сюжет, ромбовидные знаки

Короткий адрес: https://sciup.org/143179106

IDR: 143179106 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.345-363

Текст научной статьи Ромбовидные знаки Черноозерья II и Пегана -орнаментальные инварианты? Попытка обоснования и локализации стиля

Принимая орнаментальное оформление древних изделий за аналог текста/ информационного сообщения, мы допускаем присущие данному формату особенности бытования: развитие, деформация/модификация, наличие консервативных сюжетов и т. д. (Эко, 2016а. С. 217; Eggert, 2010; Палагута, 2020). Любое сообщество и в любые времена контролирует обозначенную динамику текстовой http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.267.345-363

реальности, как и знаковый актив, информационно-тематическую актуальность, структуру узоров/сообщений, их внешние и технические параметры; они несут на себе «отпечаток коллективного сознания» ( Эко , 2016а. С. 88, 92; Лотман , 2004. С. 400; 2014. С. 374–375; Клейн ,1991. С. 222; 2013. С. 457; Корнева , 2017. С. 57). В пределах родственных и контактирующих групп эти тексты могут обнаружить «стилистические точки соприкосновения», инвариантность друг другу в графических аспектах текста: в начертательности простейших элементов, морфологии и синтаксисе знаков, объединенных в сюжет и композицию; в чем-то зрительном, что «…не может лгать», в работе с простейшими иконологемами ( Эко , 2016а. С. 469–470). Таким образом, если мы хотим отметить «родственность» коллективов, языки которых исчезли, нам необходимо обратиться к анализу простейших, зафиксированных на поверхностях созданных ими предметов «мнемонических цепочек знаков» ( Лотман , 2014. C. 374), их «правильных последовательностей» ( Топоров , 1972. C. 79); к чему-то общему в порядке моделирования их графических текстов.

Каждый из отдельно взятых сюжетов палеолита и мезолита может быть назван относительно «простым»: они состоят из «примитивных» по форме знаков, вариации которых в рамках композиции сильно ограничены. Это отличает их от аналогов последующих эпох, рождает впечатление простого синтаксиса и проблему «канонического/ключевого текста». У каждой группы и в любую эпоху таковой быть должен – он определяет специфику и глобальность ее мировоззрения. Подобной значимости тексты не обязательно фиксируются графически, но «отдельные тезисы», безусловно. При рассмотрении их графической близости может обсуждаться вопрос и о потенциальном «родстве» мировоззрений коллективов-авторов.

Источники и цель исследования

Одним из признаков канонического текста является его многознаковость ( Фролов , 1974. С. 41–46; Ларичев , 1984. С. 3–8; Клейн , 2013. С. 460; Эко , 2016б. С. 35). Данное условие в предлагаемом исследовании соблюдено. Оно посвящено соотнесению монументальных по меркам палеоорнаментологии текстов, выгравированных на поверхностях двух кинжалов – со стоянки финала палеолита Черноозерье II (Саргатский р-н Омской области; ОМК 9675/702) и погребения, вероятно, мезолитического возраста, обнаруженного у д. Пеган (Макушинский р-н Курганской области; ЧОКМ ОФ-556/1). Артефакты территориально близки (рис. 1), но не синхронны друг другу. Качество и объем сохранившихся сюжетов позволяют отметить наличие графических маркеров их «родства». Подтвердим объективность данного впечатления, важного в рамках развивающейся дискуссии о существовании единого культурного пространства в финальном палеолите – мезолите восточнее Урала, на юго-западе Западной Сибири.

Ввиду удовлетворительной опубликованности черноозерского кинжала ( Шмидт , 2005; 2006; 2017а) и ограниченности объема сообщения, сосредоточим внимание на презентации второго артефакта, обоснуем стилистическую близость его оформления хронологически старшему черноозерскому образцу.

Методические основания исследования

Стилистическая близость двух орнаментальных текстов, разумеется, не может быть принята знаком генетической родственности двух социальных групп. П. М. Кожин указывает на распространенность и консервативность формы морфологически простого знака и, одновременно, динамику его семантического характера (быстро меняется содержательно, при неизменности формы и автохтонности ее генезиса). Это исключает форму знака из рассуждений об общности групп ( Кожин , 1991. С. 132–133). Американский исследователь Я. Ходдер повторяет эту же мысль, но в отношении структуры орнаментальных сюжетов ( Hodder , 1991. Р. 52). К этим замечаниям, безусловно, необходимо прислушаться. Ни знак, ни морфология/структура записи сами по себе не могут являться аргументами в решении вопроса о родстве групп-авторов. Но, если исследование обращается к анализу совокупности параметров актуальных для данных групп узоров, игнорировать преемственность/связь между сопоставляемыми материалами становится сложно ( Newell et al ., 1990; Кузьмина , 1983; Ковтун , 2005). Что подразумевается под «достаточной» совокупностью? Помимо отмеченных параметров – форма знаков, их синтаксис в композиции – для данного исследования принципиально важны наблюдения за моделированием морфологии знака (порядком его «написания»). К примеру, фигуру ромба можно получить несколькими начертательными способами (как минимум тремя), и именно способ его получения (порядок переплетения линий), а не форма знака (ромб), особенность его соединения с другим знаком могут стать репрезентантом культурной традиции, мигрирующей сквозь века. Осознание важности данного аспекта пришло в ходе экспериментальной реконструкции отдельных орнаментальных сюжетов и трасологических исследований полученных образцов.

Фиксация обозначенных знаковых взаимоотношений и критериев произведена с опорой на метод литерации сем А.-Ж. Греймаса ( Greimas , 1966).

Важная роль в исследовании отведена качественным снимкам и последующей трассировке отдельных сюжетов орнаментальной записи. Фотофиксация осуществлялась зеркальной фотокамерой Canon EOS 800D (размеры матрицы 22,3 × 14,9 мм, разрешение 24,2 млн пикс.) и макрообъективом Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Обработка снимков проведена с опорой на метод сте-кинга (в программе Helicon Focus).

Итак, единство трех аргументов: форма знака, его морфология/морфологи-ческий генезис, особенности синтаксиса знаков в сюжетах и композиции – приняты базовыми маркерами сравниваемых орнаментальных текстов. Совпадения обозначенного комплекса признаков двух разных текстов станут основанием для «подозрений» наличия некоторой связи между их коллективами-авторами. Выявление характера предполагаемых связей не является задачей данного исследования. Но отметим, учитывая хронологическую дистанцию и территориальную близость двух артефактов, его можно определить культурной преемственностью с той долей условности, с которой мы являемся преемниками текстов о Гильгамеше или Ветхого Завета.

Основная часть

Черноозерский кинжал обнаружен в 1970 г. на стоянке Черноозерье II, материалы которой ныне датируемы переходным периодом от палеолита к мезолиту (Equus ferus: 10526 ± 44 (MAMS-27135) (10659–10288 cal BC); Lepus timidus: 10975 ± 40 (MAMS-41253) (11021–10775 cal BC)). О его находке сообщается в нескольких публикациях, но тонкости контекста обнаружения остаются непонятны ( Генинг, Петрин , 1985. С. 6). Артефакт интересен своим оформлением, которое обнаруживало параллели в материалах восточных палеолитических памятников (Там же. С. 56–57). Уточнение палеографической специфики композиции случилось позже ( Шмидт , 2005). Озвучим характерные, необходимые для продолжения рассуждений, детали:

– «жемчужная нить» – орнаментальный мотив, являющийся визуальным маркером черноозерского материала; результат сверления лунок по руслу пропила;

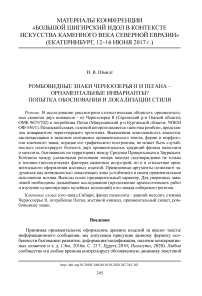

– три ромбовидные фигуры, компактно включенные в «жемчужную нить» (рис. 2: А ).

Подробнее остановимся на графических особенностях короткой цепочки ромбов. Редкий сюжет, развитие которого заключается в ритмичном преобразовании прямого пропила1 в колено зигзага, после чего данный участок дополняется метрически идентичным, инверсивным, плотно прилегающим к колену звеном. Результат – ромбовидные фигуры, включенные в линейный пропил. Если данный синтаксис выразить знаковой/буквенной нотацией, то получим следующее выражение: прямая (П) – колено зигзага (КЗ) + инверсивное колено зигзага (иКЗ) – короткая прямая (КП) – КЗ + иКЗ – КП – КЗ + иКЗ – П. Всю линейную структуру покрывают ритмично расположенные по каналам пропила и прорезям лунки округлой конфигурации, превращая ее в «жемчужную нить» с «ячеистым плетением» в месте расположения ромбов.

Как отмечено выше, – сюжет редкий, внимание в анализе которого разделено между «лунками в пропиле» и «цепочкой ромбов». Первооткрывателей увлекли лунки и зигзагообразные резные линии (на некоторых других предметах), параллели которым были обнаружены в материалах Мальты и родственных ей памятников ( Генинг, Петрин , 1985. С. 56–58). Если строго анализировать морфологию названных знаков и сюжетов из сравниваемых коллекций, то они, бесспорно, близки, но не идентичны друг другу ( Шмидт , 2017а; 2017б). О «ромбах» же надолго забыли – три знака в обилии «крестов», «насечек», «зигзагов», яркой «жемчужности» не особо интересны, да и в мальтинской группе памятников аналогов им нет. Их «одиночество»/уникальность длилось до 2019 г., пока не были проведены исследования фрагментов костяных предметов со стоянки Черноозерье II, хранящихся в Омском государственном историко-краеведческом музее. Результатом работ стало открытие композиции на фрагменте изделия ОМК 9675/713 (рис. 2: Б ) – глубоко прорезанная линия зигзага, одно колено

Рис. 1. Географический контекст расположения обсуждаемых памятников: стоянка Черноозерье II, погребение Пеган (указано положение села-эпонима) и пещеры Шульган-Таш (Каповой)

которого дополнено едва заметным инверсивным звеном. Мастер обратился к уже представленному выше графическому алгоритму, который практиковался при создании композиции кинжала, но в режиме несколько иного синтаксиса знаков (короткая прямая между звеньями предусмотрена не была) ( Шмидт , 2021). Это небольшое открытие сосредоточило внимание не только на морфологической особенности черноозерских ромбов, но и потребовало заняться поиском им комплексных аналогий, отвечающих единству формы и структуры знака, синтаксису знаков в записи. В условиях слабой изученности среднеиртышского палеолита и мезолита эти попытки равны нулю. Опираясь на тезис о медленной деформации внешних орнаментальных признаков, хронологические ограничители поиска были расширены до эпохи финала камня включительно. Но даже эта «жертва» не дала результатов, материалы юга Западной Сибири и близлежащих регионов интересующих периодов плохо опубликованы. Было решено «пересмотреть» все кинжалы и иные материалы «с ромбами» эпохи камня, обнаруженные в периметре тысячи километров от Черноозерья. Отчаянный поиск привел к положительным результатам, а именно к поддерживающим развитие темы двум артефактам – кинжалу из Айткулово ( Ковалева, Цапко , 1998; Толпеко и др ., 2021), в данном сообщении не будем его касаться, и кинжалу из Пегана.

Кинжал из Пегана обнаружен в 1949 г. Б. А. Трубчаниновым, в урочище Притык, недалеко от с. Пеган Лопаткинского района юго-востока Курганской области (рис. 1; 3)2. Местные жители обратили внимание автора открытия на полуразрушенное строительными работами вертикальное погребение. При осмотре остатков комплекса «в ногах костяка» Б. А. Трубчаниновым были зафиксированы следующие предметы: каменный шлифованный топор, костяной однолезвийный вкладышевый нож, одна сторона которого орнаментирована

Рис. 2. Стоянка Черноозерье II

А – фрагмент черноозерского кинжала (ОМК 9675/702) с ключевым сюжетом орнаментальной записи и его трассировка. Красным обозначены инверсивные элементы (фото: Т. Е. Ростяженко); Б – фрагмент ОМК 9675/713: фото орнаментированной части изделия и трассировка записи. Красным обозначен инверсивный элемент (фото: И. В. Шмидт)

серией замкнутых и незамкнутых ромбов; обломок еще одного ножа, украшенный заштрихованными ромбами, соединенными прямыми линиями; костяная иглообразная поделка ( Сальников , 1952. С. 15). Через несколько лет данному открытию была посвящена отдельная публикация сотрудника Челябинского областного краеведческого музея К. В. Сальникова, где дана следующая презентация интересующего нас артефакта: «Нож кинжалообразный – из кости, рукоятка отломана. Длина 26,5 см, ширина 4 см, толщина 0,7 см. Одна сторона тщательно отшлифована и покрыта геометрическим орнаментом, состоящим из группы ромбов. Линии, образующие стороны ромбов, нанесены в виде цепочек, составленных из мелких ромбовидных звеньев, вырезанных очень тонким острием. Другая сторона ножа, без орнамента, обработана менее тщательно и сохраняет ноздреватость кости…» (Там же. С. 16).

Статья и прилагаемые к ней изображения оставляли двойственное впечатление. Но обнадеживало «обилие» ромбов в оформлении нескольких обнаруженных

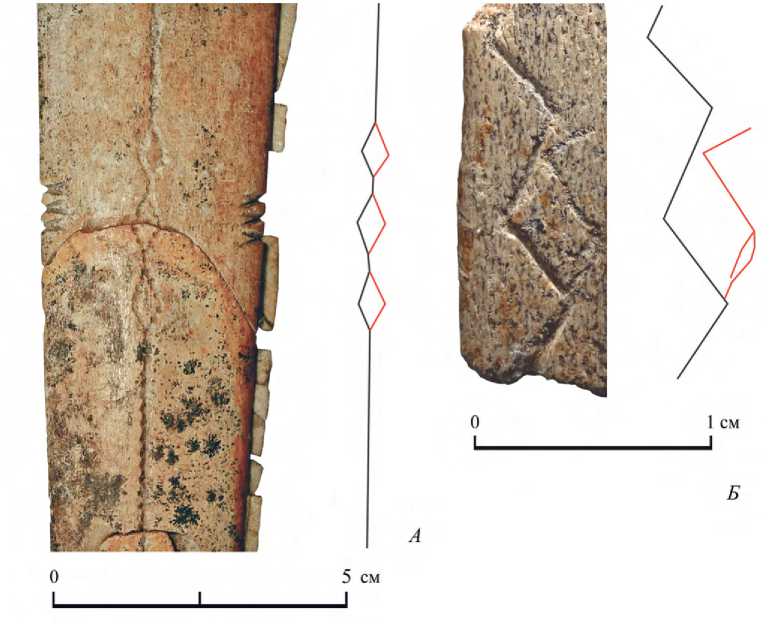

Рис. 3. Кинжал из погребения Пеган (ЧОКМ ОФ-556/1) (фото: И. В. Шмидт)

в погребении предметов и, судя по иллюстрации, на интересующем нас кинжале они шли в сопровождении чего-то «жемчужного»3 (рис. 4: А ). Реальность оказалась много интереснее.

Однолезвийный вкладышевый кинжал (ЧОКМ ОФ-556/1) на момент проведения исследования (14.05.2019) обладал полнотой формы (повреждение зоны рукоятки сомнительно) и идеальной сохранностью. Заготовка получена из стенки диафиза трубчатой кости крупного животного. На обороте (вентральная сторона) заметен рельеф естественного желоба и остатки губчатой структуры внутренней полости кости. Дорсальная поверхность, светло-бежевая с фарфоровым эффектом (характерным для диафизных частей крупных костей), оформлена сложным узором. В основании изделия и зоне острия на лицевой поверхности фиксируются плотные концентрации дендритов. В 3–4 см от острия наблюдается участок разрушений поверхности корнеходами кустарниковой и древесной растительности.

Форма орудия моделирована последовательностью узнаваемых (по их следам) процедур продольного строгания и скобления: выпрямлена и уплощена вентральная плоскость заготовки, сформирована зона рукояти, заострен конец клинка. Для пазов на противолежащих краях/латералях изделия были подготовлены площадки 3–4 мм шириной, но прорезан лишь один V-образный в сечении канал. Он начинается в 11 мм от острия и завершается за 37 мм до основания изделия (в зоне рукояти). Ранее был заполнен пластинами, в прорези заметны редкие остатки их фрагментов и скрепляющего раствора.

Длина изделия – 264 мм; ширина основания – 29,2 мм; максимальная ширина в медиальной части изделия – 39 мм; толщина: основания – 6,7 мм, в медиальной зоне – 7,3 мм. Длина V-образного паза составляет 216 мм, ширина – 0,8 мм, глубина – 2,2–2,3 мм.

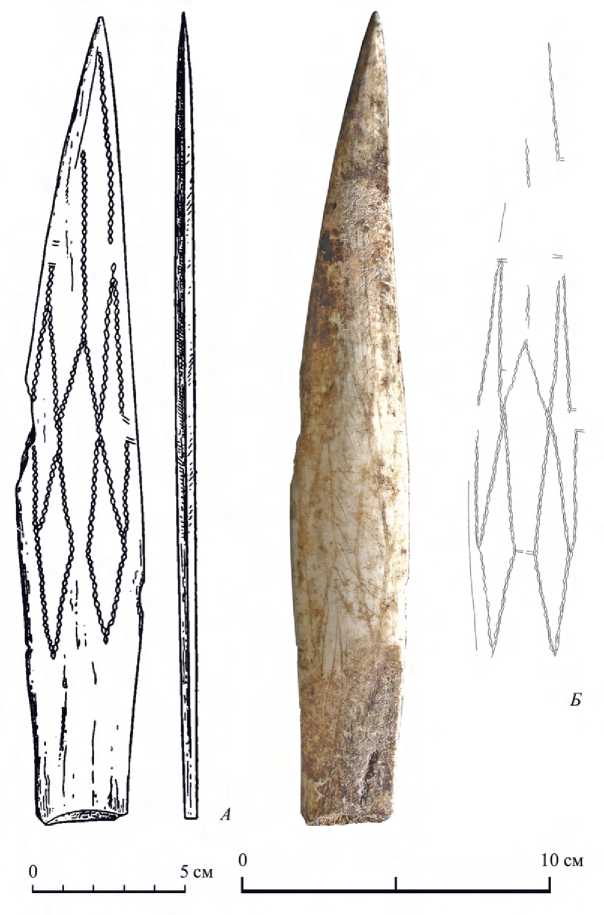

Перед нанесением орнамента лицевая/дорсальная поверхность, по-видимо-му, была залощена. Орнамент прорезался инструментом с узкой кромкой, очевидно, посаженным в удлиненную рукоять – тонкость узора требовала хорошего обзора орнаментируемого поля и возможности быстро менять наклон резца, в нужных местах контролируя нажим. Возникает ощущение, что мастер держал инструмент в руке подобно тому, как мы сегодня держим ручку для письма. Судя по легкости скольжения и размаху, линии проводились, преимущественно, без сильного нажатия на резец, и в быстрой динамике – часты недоводы линий, ведущие к разомкнутости контуров знаков, пренебрежение необходимыми отрывами, углами поворотов. Перед нами образец «скорописи» (рис. 5: А ).

Ширина каналов варьируется от 0,1 до 0,5 мм. Глубина визуально не превышает 0,1–0,2 мм, что типично для материалов мезолита и последующих эпох, уделявших внимание оформлению костяных изделий. В отличие от палеолитических они не углублены в поверхность, построены на переплетении «паутинных линий». Возможно, для лучшего их наблюдения и повышения контрастности каналы заполнялись красителем. Зафиксировано несколько участков, сохранивших

Рис. 4. Кинжал из погребения Пеган (ЧОКМ ОФ-556/1)

А – иллюстрация кинжала в статье К. В. Сальникова (1952. С. 16. Рис. 1); Б – фото кинжала и трассировка орнаментальной записи (2019 г., фото: И. В. Шмидт)

Рис. 5. Кинжал из погребения Пеган (ЧОКМ ОФ-556/1)

А и Б – участки, содержащие отчетливые сюжеты «цепочек ромбов» и их трассировка: черным обозначена основная линия, красным – инверсивные элементы, зеленым – комплементарные; В – сюжет записи, демонстрирующий заполнение каналов гравировки красителем (фото: И. В. Шмидт)

остатки красноватого пигмента (рис. 5: В ), но его появление на поверхности до конца не понятно. Подошва/дно резных каналов неровное, мелко-ребристое, что характеризует работу каменного инструмента (возможно и породу камня).

Ключевой формой орнаментальной записи является небольших размеров ромбовидный знак. Его метрические параметры нестабильны, но чаще всего – 4 × 2 мм по внутренним диагоналям. Знак «подлинзовидного» контура, напоминающий ромб, – производный от него. Его морфология передана соединением колена зигзага и дуги. В цепочках присутствуют и линзовидные знаки, образованные соединением дугообразных элементов, что, вне сомнений, является следствием скорописной деформации ромбовидного знака.

Каждый из знаков (будь то ромб, полу-ромб или линза) соединен с другим короткой прямой прорезью (рис. 5: А, Б ). Если данный синтаксис (см. один из трассированных сюжетов на рис. 5: Б ) выразить предложенным выше образом, то получим следующую запись (сверху вниз): дуга (Д) + инверсивная дуга (иД) – КП – КЗ + иКЗ – КП – КЗ + иКЗ – КП – комплементарная дуга (КД) – КЗ + иКЗ – КП.

Представленный сюжет чрезвычайно близок в морфологическом, синтаксическом, графическом отношениях черноозерскому (что отмечено в результатах литерации, фиксируется визуально). Особенностью являются его продолжительность и активность неизвестных черноозерской практике дугообразных элементов, природа которых, впрочем, уже объяснена – они результат «небрежного» выполнения КЗ в условиях быстрого темпа нанесения записи. Элемент, обозначенный как «комплементарная дуга», порой это «комплементарное звено зигзага», размещен в зоне КП или на стыке двух знаков (в редких случаях КП отсутствует). Его расположение производит эффект удвоения цепи или сращения двух цепочек. Он важен для понимания генезиса и организации основного сюжета – в Пегане им является «КП – КЗ + иКЗ – КП»; КД инвертирована позже, в уже существующую запись. Другие варианты невозможны.

Таким образом, основой/доминантой записи на кинжале из Пегана необходимо признать цепочку ромбовидных знаков (рис. 4: Б ), аналогичную черноозерскому сюжету. Ее построение ведется с подключением комплементарного звена зигзага или его «синонима-деграданта» (КД) к КЗ.

Характеристика структуры всей орнаментальной композиции была дана К. В. Сальниковым: «группы ромбов», «…ромбы имеют в двух местах разрывы, ограниченные в обоих случаях парами черточек, поставленных перпендикулярно к сторонам ромбов» ( Сальников , 1952. С. 16–17). Действительно, соединенные между собой ромбы, «оплетающие» лицевую сторону изделия, похожи на крупноячеистую сеть, накинутую поверх предмета. С учетом потерь можно предположить их изначальное количество – семь крупных ромбов. Их параметры варьируются, но в целом близки друг другу (78 × 36 мм – диагонали одного из них). Местами заметны размыкающие элементы – пары коротких прямых нарезок, симметрично расположенных друг против друга; на момент исследования зафиксированы в четырех зонах композиции4. Они не всегда «размыкают»

фигуры. В медиальной зоне нижних ромбов чувствуется их соединительный характер, хотя эффект соединения знаков в композиции чаще всего реализован через переплетения цепочек-граней фигур в местах их соприкосновения (рис. 4: Б ).

«Оплетающе-заполняющая» композиция по левой грани лицевой стороны изделия ограничена тонкой, оконтуривающей край, резной линией (рис. 4: Б ; 5: А ); с правой следов контура не заметно.

Интересна хронологическая атрибуция пеганского узора. Нивелировка глубины каналов (в сравнении с палеолитическими образцами), позволившая легкость «плетения» узора на поверхности кости, указывает на относительно молодой возраст текста5. На момент первой публикации погребальный комплекс у с. Пеган и предметы, связанные с ним, были датированы эпохой неолита ( Сальников , 1952. С. 18, 23). Несколько позже предполагался их позднемезолитический и мезолитический возраст ( Косарев , 2000. С. 44; Ковалева, Цапко , 1998. С. 16), что снимает остроту хронологической диахронии между пеганским и черноозерским образцами. В сообщении приведены аргументы о хронологическом старшинстве черноозерской записи, но не стоит спешить объявлять ее исключительным источником сюжета для пеганского материала. Ромбовидный знак в качестве графического архетипа известен на Урале со времен палеолита ( Житенев , 2014; 2016; Шмидт , 2021). Таким образом, сюжет, к которому обратился мастер, оформивший пеганский кинжал, в отдельных своих акцентах на Урале известен давно. Очевидно, мотив, лежащий в его основе, был понятен и приемлем восточнее Урала, что привело к адаптации его графического выражения.

Обсуждение результатов

В морфологии орнаментальной композиции пеганского кинжала отчетливо выделена черноозерская протооснова, сюжет/реликт – цепочка ромбовидных знаков. Для мастера из Пегана она является базовым конструктом текста. В орнаментальных практиках обоих коллективов наблюдаемый графический регламент изложения мысли, очевидно, был устойчив, что подтверждается наличием дополнительных материалов (рис. 2: Б ; Сальников , 1952. С. 15–16. Рис. 1).

Сюжет, по-видимому, берет начала своего формирования в палеолите уральского региона (территории западнее уральского хребта не рассматриваются ввиду удаленности; в других направлениях он пока не встречается). Несколько позже, в финале палеолита его инвариант обозначил свое присутствие тысячу километров восточнее, в Черноозерье6. В дальнейшем сюжет в единстве трех факторов/ признаков становится алгоритмом записи, размещенной на поверхности пеган-ского кинжала, свидетельствуя интенсивность развития иллюстрируемой им традиции в пространстве между двумя палеолитическими памятниками уже в мезолитические времена (рис. 1). Таким образом, на территориях восточнее южной оконечности Урала в финале палеолита и мезолите бытует некая тема, обладающая устойчивостью графического выражения, – от формы знака, порядка его построения до морфологических особенностей сюжета.

Подобная консервативность в передаче определенной идеи на протяжении нескольких тысячелетий, в пределах локальной территории как минимум настораживает. Только «канонический текст»/канонический мотив может оказаться в центре столь пристального внимания меняющихся с течением тысячелетий групп. Они продолжают его транслировать на «языке предков», возможно, уже не понимая содержания, но с опорой на графические принципы и, не исключено, с привязкой к типам предметов (в обоих случаях речь идет о «кинжалах»). Его прячут в основу записи либо могут сделать основным сюжетом (об этом мог поведать второй, затерявшийся фрагмент кинжала из Пегана). С точки зрения теории культуры и палеолингвистики, это приемлемое развитие событий, что позволяет поставить вопрос о наличии, в пределах рассматриваемой территории, некоего культурного пространства, в котором регламентированы не только смыслы текстов ( Марр , 1936. С. 69–70; Иванов , 1963. С. 23, 42; Chomsky , 1965. Р. 220–235; Напольских , 2002. С. 197–198; Bybee , 2002; Posner , 1991. S. 46; Лотман , 2004. С. 426; Леви-Стросс , 2008. С. 270; Barnard , 2008; Eggert , 2010), но и графика их выражения ( Иванов , 1963. С. 27; Калинина , 2009. С. 95; Корнева , 2017. С. 57).

Заключение

Дискуссии о «культурных пространствах» типичны и продолжительны в палеолитоведении. Полученные результаты будут актуальны для развития заявленной (в 1980-х гг. прошлого века) проблемы территориального выделения верхнепалеолитической уральской культуры. Ее рассмотрение основывается на анализе технико-типологических факторов индустрий конкретных памятников (Павлов, 2007; 2008; 2012), вопросы к которым (и памятникам, и факторам) тоже озвучены (Мельничук, 2009; Котов, 2014). В одном из последних сообщений П. Ю. Павлов обращает внимание на возможность рассмотрения стоянки Чер-ноозерье II в качестве юго-восточного участника данного пространства (Павлов, 2019). Зная о состоянии коллекций комплекса, сомневаюсь, что тщательные исследования по данному вопросу проведены, но «орнаментальные соприкосновения» между материалами финального палеолита-мезолита Урала и Среднего Прииртышья, безусловно, есть, и они не единичны. Разрозненные артефакты – на данный момент это материалы Черноозерья II и хронологически последующие из Пегана – обнаруживают потенциальную возможность локализации заключения о «господстве» сюжета на определенной территории принципиально предварительны, но его известность отрицать сложно.

пространства с единой/близкой графической и стилистической практикой. Это может стать первым иконографическим аргументом в технико-типологических дискуссиях о путях культурного освоения юго-запада Западной Сибири и развитии контактных зон в пределах данной территории.

Список литературы Ромбовидные знаки Черноозерья II и Пегана -орнаментальные инварианты? Попытка обоснования и локализации стиля

- Ахметгалеева Н. Б., Дудин А. Е., 2017. Новые произведения искусства с верхнепалеолитической стоянки Костенки 11, 1а культурный слой: технологический анализ и предварительные трасологические наблюдения // Археология евразийских степей. Каменный век и начало эпохи раннего металла. Технология изготовления и функции костяных изделий в древних культурах Евразии. № 2. С. 31–42.

- Генинг В. Ф., Петрин В. Т., 1985. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. Новосибирск: Наука. 88 с.

- Житенев В. С., 2014. Первая находка фрагментов орнаментированных костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 13. Вып. 7: Археология и этнография. С. 45–51.

- Житенев В. С., 2016. Костяная индустрия Каповой пещеры и пещерных памятников верхнего палеолита с настенными изображениями Франко-Кантабрии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. № 2 (33). С. 5–15.

- Иванов С. В., 1963. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX – начала XX века). М.; Л.: Изд-во АН СССР. 500 с.

- Калинина И. В., 2009. Очерки по исторической семантике. СПб.: Изд-во СПбГУ. 272 с.

- Клейн Л. С., 1991. Археологическая типология. Л.: Изд-во АН СССР. 448 с.

- Клейн Л. С., 2013. Археологическое исследование: Методика кабинетной работы археолога. Кн. 2. Донецк: Донецкий нац. ун-т. 599 с.

- Ковалева В. Л., Цапко Ю. Г., 1998. Проблема эволюции художественного стиля и культуры населения лесной зоны Урала в каменном веке // Вопросы археологии Урала. Вып. 23. Екатеринбург. С. 4–28.

- Ковтун И. В., 2005. Инвариантный анализ изобразительных стилей // АЭАЕ. № 1 (21). С. 40–49.

- Кожин П. М., 1991. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры / Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Наука. С. 129–151.

- Корнева Т. К., 2017. Знаковые изображения на гальках и каменных плитках в палеолите Северной Евразии // АВ. Вып. 23. СПб. С. 56–66.

- Косарев М. Ф., 2000. Приобщение к внеземным сферам в сибирском язычестве (по жертвенным ритуалам и погребальным обрядам) // Жертвоприношение: ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней / Отв. ред. Л. И. Акимова. М.: Языки русской культуры. С. 42–57.

- Котов В. Г., 2014. Проблемы верхнего палеолита Урала и концепция Г. П. Григорьева // Каменный век от Атлантики до Пацифики / Отв. ред.: Г. А. Хлопачев, С. А. Васильев. СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН: ИИМК РАН. С. 366–385. (Замятнинский сборник; вып. 3.)

- Кузьмина Е. Е., 1983. О «прочтении текста» изобразительных памятников искусства евразийских степей скифского времени // ВДИ. № 1 (163). С. 95–97.

- Ларичев В. Е., 1984. Лунно-солнечная календарная система мальтинской культуры. Постановка проблемы. Новосибирск: Ин-т истории, филологии и философии. 60 с. (Препринт.)

- Леви-Строс К., 2008. Структурная антропология. М.: Академический Проект. 555 с.

- Лотман Ю. М., 2004. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб. 704 с.

- Лотман Ю. М., 2014. Внутри мыслящих миров. СПб.: Азбука. 416 с.

- Марр Н. Я., 1936. Общий курс учения об языке // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. 2. Основные вопросы языкознания. Л.: Гос. соц.-экон. изд-во. С. 23–126.

- Мельничук А. Ф., 2009. Проблема взаимодействия древних общин Среднего Приуралья с населением центральной части Восточной Европы на грани позднего плейстоцена – раннего голоцена // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Н. Н. Гуриной. СПб.: ИИМК РАН: Кунсткамера. С. 39–41.

- Напольских В. В., 2002. Предыстория народов уральской языковой семьи // История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 1. Народы степной Евразии в древности / Ред. С. Г. Кляшторный. Казань: Рухият. С. 195–203.

- Павлов П. Ю., 2007. Поздний и финальный палеолит северо-востока Европы // Своеобразие и особенности адаптации культур лесной зоны Северной Евразии в финальном плейстоцене – раннем голоцене / Отв. ред. М. Г. Жилин. М.: ИА РАН. С. 73–85.

- Павлов П. Ю., 2008. Палеолит северо-востока Европы: новые данные // АЭАЕ. № 1 (33). С. 33–45.

- Павлов П. Ю., 2012. Культурные связи населения уральского региона в эпоху палеолита // Вестник Пермского университета. Серия: История. № 1 (18). С. 6–23.

- Павлов П. Ю., 2019. Уральская позднепалеолитическая культура: хронология, культурные особенности, происхождение // V Северный археологический конгресс: тез. докл. / Ред. Н. М. Чаиркина и др. Екатеринбург: Альфа-Принт. С. 31–33.

- Палагута И. В., 2020. Орнамент как особый вид искусства // Художественная культура. № 1. С. 45–64.

- Сальников К. В., 1952. К вопросу о неолите степного Зауралья // КСИИМК. Вып. XLVII. С. 15–22.

- Толпеко И. В., Шмидт И. В., Кирюшин К. Ю., Кунгуров А. Л., 2021. Кинжал из Айткулово в контексте проблем и исследований // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». Т. 8. № 2 (30). С. 130–138.

- Топоров В. Н., 1972. К происхождению некоторых поэтических символов. Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства / Сост. С. Ю. Неклюдов; отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Искусство. С. 77–98.

- Фролов Б. А., 1974. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука. 240 с.

- Шмидт И. В., 2005. Об информационном характере Черноозерского орнамента (на примере анализа записей кинжала) // Известия Омского гос. историко-краеведческого музея. Вып. 11. С. 98–105.

- Шмидт И. В., 2006. Особенности орнамента – свидетельство взаимоотношения культур (по материалам палеолитических стоянок Мальта и Черноозерье II) // Труды по археологии и этнографии Омского гос. историко-краеведческого музея. Омск. С. 45–49.

- Шмидт И. В., 2017а. Орнаменты палеолита Северной Азии: исследование иконографии // Universum Humanitarium. № 2 (5). С. 48–67.

- Шмидт И. В., 2017б. Черноозерский орнаментальный мотив: реконструкция эволюции // Программа международной научно-практической конференции «Большой шигирский идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии» (Екатеринбург, 12–16 июня 2017 г.). Екатеринбург: Свердловский обл. краевед. музей. С. 12–13.

- Шмидт И. В., 2021. Информационный потенциал орнаментированных фрагментов костяных изделий из черноозерской коллекции // Уральский исторический вестник. № 1 (70). С. 11–20.

- Эко У., 2016а. От древа к лабиринту: исторические исследования знака и интерпретации. М.: Академический Проект. 559 с.

- Эко У., 2016б. Роль читателя: исследования по семиотике текста. М.: АСТ: Corpus. 640 с.

- Barnard A., 2008. The Co-Evolution of Language and Kinship // Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction. Malden, MA: Blackwell Publishing. P. 232–243.

- Bybee J., 2002. Sequentiality as the Basis of Constituent Structure // The Evolution of Language out of Pre-Language. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. P. 109–134.

- Chomsky N. A., 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 261 p.

- Eggert M. K. H., 2010. Hermeneutik, Semiotik und Kommunikationstheorie in der Prähistorischen Archäologie: Quellenkritische Erwägungen // Bilder in der Archäologie – eine Archäologie oder Bilder? / Hrsg.: C. Juwig, C. Kost. Münster: Waxmann. S. 49–74. (Tübinger Archäologischer Taschenbücher; № 8.)

- Greimas A.-J., 1966. Sémantique structurale: recherche de méthode. Paris: Larousse. 262 p.

- Hodder J., 1991. Reading the Past. Current approaches interpretation in Archaeology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 235 р.

- Newell R. R., Kielman D., Constandse-Westermann T. S., van der Sanden W. A. B., van Gijn A., 1990. An Inquiry into the Ethnic Resolution of Mesolithic Regional Groups. The Study of Their Decorative Ornaments in Time and Space. Leiden: Brill. 499 p.

- Posner R., 1991. Kultur als Zeichensystem: zur semiotischen Explikation kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe // Kultur als Lebenswelt und Monument. Frankfurt am Main: Fischer. S. 37–74.