Российские сабли казахских батыров

Автор: Бобров Леонид Александрович, Пронин Алексей Олегович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы российско-казахского взаимодействия в военном деле на примере внедрения в комплекс вооружения казахов российских сабель в XVIII-XIX вв. Выделены основные источники их поступления в Казахстан, в том числе дипломатические подарки, «государево жалованье», контрабандная торговля, официальные поставки. Установлено, что на протяжении рассматриваемого периода система оружейных поставок и их адресаты существенно менялись. В XVIII в. основными потребителями российских сабель были представители казахской знати, принявшие российское подданство. Они получали сабли в качестве жалованных «подарков» от российского императора. В конце XVIII в. в ходе восстания Е. Пугачева жители пограничных территорий продавали сабли казахским воинам Младшего жуза. На протяжении XIX в. сабли российского производства передавались в казахские отряды, воевавшие на стороне российских войск против повстанцев, кокандцев и хивинцев. В 1856-1859 гг. российское правительство официально закрепило право служилой казахской знати на ношение уставных российских сабель. Численно российские сабли на протяжении рассматриваемого периода существенно уступали саблям среднеазиатского производства, однако их популярность неуклонно возрастала. Она была обусловлена престижностью российского оружия.

Россия, казахстан, вооружения, холодное оружие, клинковое оружие, сабли

Короткий адрес: https://sciup.org/14737883

IDR: 14737883 | УДК: 908

Текст научной статьи Российские сабли казахских батыров

Включение Западной Сибири в состав Российского государства превратило его в северного соседа Казахского ханства, что способствовало установлению регулярных политических, экономических и военных контактов. Длительное соседство двух народов не могло не привести к активному культурному диалогу, что нашло отражение в костюме, материальной и духовной культуре жителей пограничных территорий. Данному процессу весьма способствовало постепенное вхождение казахских жузов в состав Российской империи. Особой сферой межнационального российско-казахского культурного диалога было взаимовлияние военных традиций двух народов. Это проявилось в оружейной сфере, военном костюме, тактике ведения боя, военной организации и т. д. Одной из форм процесса взаимовлияния в военной сфере было заимствование у соседей определенных типов и видов вооружения (рис. 1). Подобные заимствования были вызваны целым рядом причин. Главным критерием выступала эффективность того или иного вида вооружения в определенный исторический период применительно к особенностям степного театра военных действий. Однако большую роль играли также престижность, высокое качество исполнения, художественная ценность оружия и т. д. В данной статье мы рассмотрим тему российско-казахского военного сотрудничества на примере распространения среди казахов российских сабель

Рис. 1 . Акварель Г. Опица (1775–1841 гг.) «Казах и башкир», начало XIX в. (частное собрание, Казахстан)

в XVIII–XIX вв. 1 Целью работы является выявление источников поступления российских сабель в казахские войска на протяжении XVIII–XIX вв., определение основных категорий потребителей данного клинкового оружия, фиксация типов российских са- бель, применявшихся казахами данного периода.

Рассматриваемая тема еще не становилась объектом специального научного исследования. Источниковая база представлена вещественными, письменными и изобразительными материалами. Вещественные источники включают материалы старых оружейных коллекций, военных арсеналов, а также случайные находки с территории Республики Казахстан. Изобрази- тельные источники представлены картинами и рисунками российских и западноевропейских художников XVIII–XIX вв., фотографиями 2-й половины XIX в. Письменные источники представлены сообщениями российских и западноевропейских путешественников, чиновников, офицеров, этнографов и купцов XVIII–XIX вв.

Прежде чем перейти к анализу российских сабель, применявшихся казахскими воинами, необходимо дать краткую характеристику особенностей процесса формирования комплекса казахского клинкового оружия позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Практически все современники, посещавшие Дашт-и Кипчак в XVIII–XIX вв., сходились на том, что главным импортером сабель в Казахскую степь были города Средней Азии. Н. П. Рычков, описывая вооружение казахов (в том числе и сабли), сообщал: «Оружие покупалось, главным образом, в Ташкенте. Жители этого города – лучшие ремесленники всех этих мест» [Прошлое Казахстана…, 1936. С. 188]. А. И. Левшин писал: «Сабель совсем не умеют делать и достают их, равно как панцири, ружья и большую часть пороха, из Хивы, Бухарии, Персии, Ташкента и Кашка-ра… Бухарцы, хивинцы и ташкентцы также большею частию променивают им бумажные и шелковые ткани, стеганые халаты, ружья, сабли, порох и проч.» [1996. С. 312, 397]. Судя по отзывам современников, сабли в войска К. Касымова в первой половине XIX в. также поступали из городов Средней Азии. Кроме того, значительную часть длинноклинкового оружия повстанцев составляли трофеи, добытые в столкновениях с лояльными Российской империи казахскими родами и при грабеже торговых караванов. В частности, штабс-капитан Фомаков отмечал в 1844 г.: «Ружья и сабли получаются из Бохары и Хивы, но более всего от караванов и киргизов же» [Казахско-русские отношения…, 1964. С. 303, 304]. По информации Ч. Ч. Валиханова, казахи применяли «сабли кривые, персидской, турецкой, хивинской или бухарской работы. Персидские “исфагани” очень ценились под названием “наркескен”. Теперь киргизы носят прямые, так называемые сапы или шапы, похожие на шашки, употребляемые в Средней Азии, но в старину это оружие мало употреблялось» [1961. С. 464]. По замечанию И. А. Парамо- нова, «хорошие клинки» «киргиз» (казахов) «вывезены из Персии» [1872. С. 214]. Информация письменных источников о наличии в казахских войсках значительного количества сабель передне- и среднеазиатского производства подтверждается вещественными и фольклорными материалами. В казахских сказаниях упоминаются иранские и туркменские сабли. Судя по особенностям отделки и оформления, большая часть подлинных сабель казахских воинов из музейных и частных собраний Казахстана и России, действительно, изготовлены иранскими и узбекскими мастерами.

Популярность сабель среднеазиатского производства среди состоятельных казахских воинов XVII–XIX вв. была обусловлена их относительной доступностью и достаточно высоким качеством исполнения. Ремесленные центры вилайета Туркестан (присырдарьинские города), Мавераннахра и Кашгарии являлись крупнейшими производителями и экспортерами вооружения в среднеазиатском регионе на протяжении позднего Средневековья и раннего Нового времени [Бобров, 2011. С. 17, 21]. Вторая причина популярности среднеазиатского импорта в Казахстане заключалась в достаточно широком выборе выпускаемой продукции. Бухарские, хивинские и ташкентские мастера могли предложить степным батырам как дорогие симбиотические образцы клинкового оружия, состоящие из булатной сабельной полосы персидского производства в комбинации с рукоятью и роскошными ножнами среднеазиатского образца, так и значительно более дешевые сабли, изготовленные местными мастерами. Согласно сведениям современников в канун завоевания Россией Средней Азии: «Кузниц в одном Ташкенте до 100; кузнецы делают сабли, которые бывают двух сортов: шап-прямая и тяжелая и клыч – кривая и легкая» [История Казахстана…, 2006. С. 299]. Кроме Ташкента собственные мастерские по производству клинкового оружия имелись в Бухаре, Хиве, Коканде и других городах региона. Так, например, в Самарканде «при бухарском владычестве» клинковое «...оружие выделывалось на базаре в 15 открытых лавках. Хороших мастеров считалось шесть» [Парамонов, 1872. С. 217]. На «изготовление сабли низкого достоинства» уходило от 3 до 5 дней, а «на выделку сабли высокого достоинства – до 15 дней» [Там же].

Наряду со сборкой симбиотических сабель и их самостоятельным производством, особым направлением деятельности среднеазиатских оружейников была переделка старых сабель с булатным клинком. Из переданного в «лом» булата отковывались сабельные полосы, которые затем снабжались новыми рукоятями и ножнами. Процедура эта была далеко не простой, и не всегда мастерам удавалось сохранить высокие свойства булатной стали. Основным центром переделки булатных клинков был город Гиссар (на территории нынешнего Таджикистана), несколько мастеров, занимавшихся перековкой «булатного металла», работали также в Самарканде [Парамонов, 1872. С. 214, 215].

Вторым по значимости импортером сабель к казахам в XVIII – 1-й половине XIX в. был Иран [Левшин, 1996. С. 312; Валиханов, 1961. С. 464]. Судя по данным письменных источников, из Ирана завозились полуфабрикаты (как правило, клинки) либо готовые сабельные комплекты. В первом случае изготовлением и отделкой рукояти и ножен занимались узбекские или казахские мастера. Импортные иранские сабли стоили весьма дорого, но отличались высоким качеством исполнения.

Некоторое количество сабель изготавливалось непосредственно во владениях казахских ханов. Захваченный в плен яицкими казаками в бою 25 августа 1726 г. Исенали Каракулов на вопрос о том, где казахами было приобретено оружие, ответил буквально следующее: «…а войска было пятьсот человек с фузеи фитильными, также с сайдаки, копьи и сабли; то ружье 2 делают у них в улусах касаки 3, а не у кого не купили…» [История Казахстана…, 2005б. С. 364]. Клинковое оружие изготавливалось и в подвластных казахам присырдарьинских городах, в том числе и в столице казахских ханов г. Туркестане. В частности, И. П. Парамонов, описывая процесс производства сабель в Средней Азии, отметил: «Выделкой оружия славился также город Туркестан» [1872. С. 217]. Нет оснований преувеличивать значение сабель местного производства в общем массиве длинноклинкового оружия, применявшегося казахскими воинами.

Местное кустарное сабельное производство в степных улусах не конкурировало, не вытесняло, а дополняло комплекс импортного длинноклинкового оружия, представленного изделиями среднеазиатских (ташкентских, бухарских, хивинских), кашгарских и иранских оружейников.

Таким образом, в момент включения казахских жузов в состав России, ниша казахского длинноклинкового оружия (причем во всех ценовых сегментах) была занята продукцией среднеазиатских, иранских и местных мастеров. Однако российские оружейные мануфактуры изначально и не собирались конкурировать с ними. Более того, тема поставок сабель, как и другого вооружения, долгое время официально даже не обозначалась. Напротив, еще в XVI–XVII вв. царское правительство выпустило целый ряд специальных указов, в которых строжайшим образом запрещало своим подданным продавать оружие кочевникам [Бобров, Худяков, 2008. С. 171]. Но оно появилось и получило известное распространение, о чем свидетельствуют вещественные, изобразительные и письменные материалы.

Первые образцы клинкового оружия из России казахская знать получала в качестве дипломатических подарков от русских царей. Уже при установлении первых дипломатических контактов между царским двором Федора Ивановича и Тауекел-ханом («Тевкелю-царя») в подарок казахским «царевичам» были отправлены «ножи двойни» [Казахско-русские отношения…, 1961. С. 12]. К сожалению, основная часть документов о казахско-российских контактах в XVII в. до нашего времени не сохранилась [История Казахстана…, 2005а. С. 6, 7]. Но с большой долей вероятности можно полагать, что практика дипломатических даров казахским правителям в виде клинкового оружия сохранялась и в последующем. В пользу этого свидетельствуют факты посылки сабель в ставки монгольских и ойратских владык. Так, например, в 1617 г. московские власти послали в подарок северомонгольскому Алтын-хану Шолою Убаши-хунтайджи саблю предположительно российского производства. В 1635 г. (по другим данным – в 1634 г.) российский посланец Яков Тухачевский преподнес в подарок новому Алтын-хану Омбо Эрдени-хунтайджи «саблю с поясом». Судя по всему, «Золотой хан» остался доволен подношением, так как в ответном пись- ме он просил прислать ему еще одну саблю русского производства. В 1691 г. монгольскому тайдже Мерген Ахаю были преподнесены «сабля оправная новая, полоса обою-дыострая, булатная, ножны хоз черной, оправа и крыж серебряные с чернью под золотом на турецкое дело; черен рыбей шедровой, ценою в 17 рублев; да на той же сабле сорочка суконная» [Бобров, Худяков, 2008. С. 260].

«Опоясывание» саблей являлось символом благоволения и покровительства со стороны официального Петербурга к своим кочевым подданным. Вручение «царской» (присланной от царя / императора) сабли вступающему на престол кочевому правителю в XVII–XVIII вв. стало важнейшим элементом соответствующей праздничной церемонии и символом вступления ее владельца на воинскую «царскую службу». В 1737 г. калмыцкий Дондук-Омбо за победу над кубанскими татарами и в связи со вступлением на ханский престол был награжден саблей и знаменем. В 1801 г. возводимому в достоинство калмыцкого наместника тайше Чучею российские посланцы передали «знамя, саблю с надписью, соболью шубу и шапку» [Там же. С. 261].

Принятие казахскими правителями российского подданства ознаменовало распространение «государева жалованья» на представителей кочевой знати Дашт-и Кипчак. В 30–50-е гг. XVIII в. на казахских ханов и султанов пролился настоящий «дождь» из жалованных драгоценных сабель. В 1731 г. российский посланник А. И. Тевкелев передал от имени императрицы Анны Иоанновны саблю правителю Младшего жуза хану Абулхаиру [Казахско-русские отношения…, 1961. С. 42, 56]. По данным К. С. Ахметжа-на, при утверждении на ханство этот казахский правитель был также награжден «золотой саблей» [2007. С. 198]. В 1742 г. губернатор И. И. Неплюев преподнес все тому же Абулхаиру «саблю с бирюзой», пару пистолетов «в медной оправе» и железный панцирь [Ерофеева, 2007. С. 359]. В том же году «дорогая сабля в золотой оправе» была передана султану Бараку через его посла батыра Сырымбета [Там же. С. 364]. Сыновья Абулхаир-хана Нурали-султан и Ерали-султан получили в подарок от царского правительства по «штуцеру с медною оправою» и по «сабле оправленных серебром». Джанбек-батырю досталась пара пис- толетов и «сабля с серебреною оправою» [Казахско-русские отношения…, 1961. С. 139]. Передача «жалованного» оружия сопровождалась специальной церемонией, в ходе которой степным правителям объявлялось, что дареными саблями они должны защищать подданных российской императрицы. Судя по всему, молодые султаны Нурали и Ерали приняли церемонию близко к сердцу. Они «скинули» висевшие на поясе клинки и заменили их на российские подарки 4. Позднее Ерали-султан был повторно награжден саблей, которая на этот раз входила в комплект с ружьем и кольчатым «пансырем» [История Казахстана…, 2005в. С. 252]. Другая «сабля с насечкою» была передана Нияз-батырю [Казахско-русские отношения…, 1961. С. 155]. В 1749 г. при утверждении Нурали-султана ханом Младшего жуза ему была вручена «золотая сабля», снабженная надписью «на русском и татарском языке»: «Божию Милостью, мы, Елизавета Первая жалуем сею саблею подданного нашего Ну-рали хана киргиз-кайсацкого при учреждении его в сие достоинство. 26 февраля 1749 года» [Ахметжан, 2007. С. 198]. В конце 1757 – начале 1758 г. указами императрицы Елизаветы Петровны сабли ценой в 90, 55 и 120 руб. были дарованы Ерали-султану, Айчувак-султану и Аблай-султану соответственно. Причем мастерам было предписано сделать на клинках надпись на «русском и татарском языках»: «Божиею милостию Елисавет первая, императрица и самодержица всероссийская пожаловала сею саблею своего киргис-кайсацкого (имярек) солтана за его верную службу. В С.-Петербурге, 1758-го г.» [Казахско-русские отношения…, 1961. С. 551]. Практика дарения сабель представителям казахской знати сохранилась и в более поздний период. В фондах ЦГМРК хранится сабельный клинок, принадлежавший Шергазы-хану (годы правле- ния 1812–1824), содержащий надпись: «Божию Милостью Александр Первый император и самодержец всероссийский жалует сею саблею подданного своего Шергазы солтана киргиз-кайсацкой меньшой орды при учреждении его в ханское достоинство 1812 г.» [Ахметжан, 2007. С. 198].

Вокруг сабель, даруемых российским правительством, разгорались нешуточные страсти. Так, например, в 1743 г. в связи с агрессивными действиями Барак-султана сабля ему вручена не была и по Степи сразу поползли слухи, что «…акибы оная Джан-бек-тархану подарена» [Казахско-русские отношения…, 1961. С. 301. Степные владельцы чувствовали себя ущемленными, если их соседи и родственники получали жалованное оружие, а они нет. Так, например, Ходжа-Ахмет-султан жаловался российскому послу А. И. Тевкелеву: «…при отпуске брату ево Ирали-салтану дано пан-сарь и ружье и сабля, а ему, Ходже-Ахметь-салтану, ис тех знаков, чем Е. и. в. служить, ничего не дано, и просит у него, бригадира Тевкелева, хотя б ему с насекою серебреною зделать велеть один сайдак и прислать к нему, чтоб того и киргисцы видели, что он от Е. и. в. всем награжден» [История Казахстана…, 2005в. С. 252].

Следует подчеркнуть, что сабли, преподнесенные в дар российскими послами и чиновниками представителям казахской знати, не обязательно были изготовлены именно русскими оружейниками. Судя по клинкам, дошедшим до нашего времени, часть из них была выкована иранскими и, возможно, турецкими мастерами. Но все они имеют очень высокое качество исполнения.

Таким образом, практика вручения казахской аристократии от имени «Белого царя» элитных сабель способствовала росту престижа российского клинкового оружия в казахских степях и его популярности среди высших слоев казахского общества.

Второй этап в распространении сабель в Казахстане характеризуется появлением у казахских номадов стандартизированных пехотных и кавалерийских сабель российского производства. В руках кочевников они оказывались в результате контрабандной торговли или в качестве военных трофеев. Значительное количество российских сабель попало в казахскую степь в ходе Пугачевского восстания 1773–1775 гг. По сообщению купца И. Житкова (1774 г.): «…езде- шие ис Оренбурга, ис прочих крепостей за дровами, сеном и травою казаки и протчие люди продают народу их [казахам] ружья, тако ж свинец и порох, сабли (курсив наш. – Л. Б., А. П.) и копья, по каковой же де прит-чине худые люди к злодейству и усиливаются» [Бекмаханова, 1996. С. 45].

Участие России в Наполеоновских войнах также способствовало появлению у кочевников клинкового оружия европейского образца. В частности, его активно использовали воины башкирских полков, в состав которых входили подразделения казахов [Там же. С. 74–80]. После завершения заграничных походов российские уставные сабли и европейские трофеи были привезены кочевниками в родные степи, где стали объектом торговых сделок между башкирами, калмыками и казахами (см. рис. 1).

В 1-й половине XIX в. степи Казахстана стали ареной вооруженных столкновений российских и кокандских войск, масштабных народных восстаний, а также противоборства различных казахских родов, часть которых признавала сюзеренитет России, а другие – Коканда и Хивы. В этот период российскими саблями были вооружены некоторые казахские воины, действовавшие на стороне империи в борьбе со степными повстанцами и кокандскими войсками . В середине XIX в. ношение казахской знатью офицерских сабель российского производства было узаконено серией именных указов. Согласно решению № 31138 от 13.11.1856 всем султанам и «почетным киргизам» Среднего и Старшего жуза, имевшим офицерские чины, дозволялось носить штаб- и обер-офицерские погоны, которые нашивались непосредственно на «кафтаны» («народный костюм»), и «сабли кавалерийские на золотых портупеях» [Далаева, 2010. С. 364] (рис. 2). В приказе военного министра от 10. 08. 1859 г. право на ношение погон, эполетов и сабель было распространено на представителей всех трех жузов: «…носить на национальном костюме их, в установленном порядке кроме золотых плечевых погонов, и эполеты, чешуйчатые без номера со звездочками для различия чинов, а также кавалерийскую саблю на золотой поясной портупее с красным подбоем» [Там же. С. 364, 365] (рис. 2, 3).

Сведения письменных источников находят подтверждение в вещественных и изобразительных материалах. В музейных и

Рис. 2 (фото). Знатный казах с женой, г. Астрахань, 1873 г.

(РГО, Санкт-Петербург; РНБ, Д-К. – Б. м., 1873 г. Э АлТ 63/2-А 913 «Киргизский хан с женою»; светопись Вишневского)

Рис. 3 (фото). Знатный казах с женой («киргизский хан с женой»), 2-я половина XIX в. (Санкт-Петербург, архив РГО. Р. 112, оп. 1. № 974)

Рис. 4 (фото). «Депутация казахов Зайсанского края в Москве, имевшая счастье представляться Е. И. В.», 1873 г. (по: [Всемирная иллюстрация, 1873. Т. 9. С. 141])

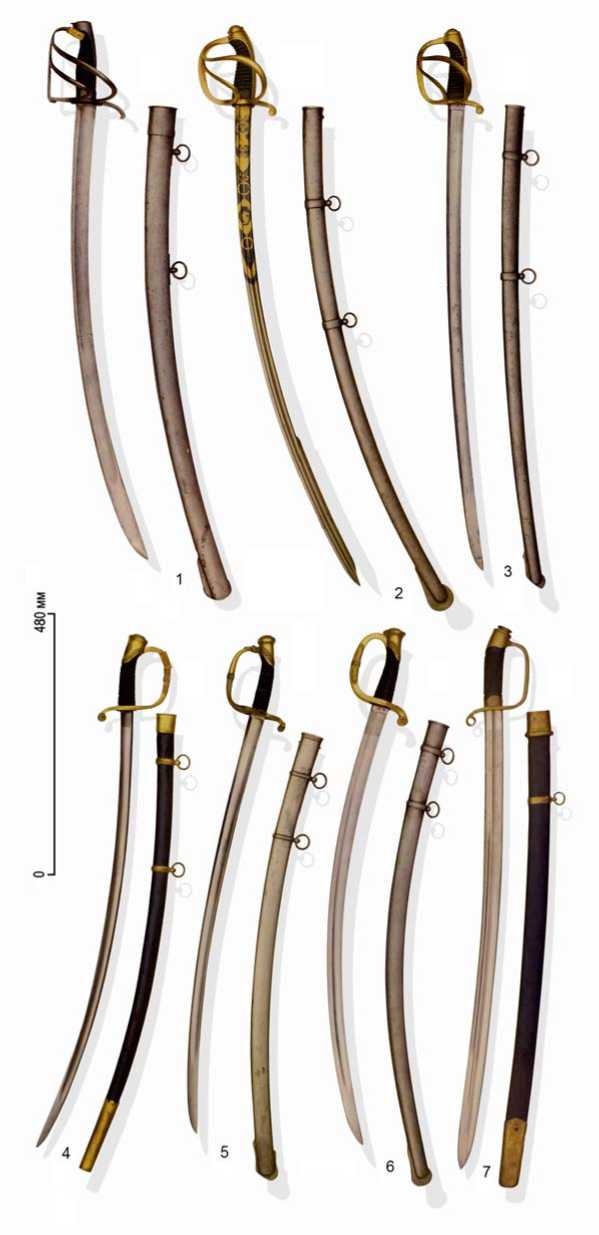

частных собраниях Республики Казахстан хранится несколько десятков сабель российского производства. Часть из них применялась казахскими воинами в XIX в., что зафиксировано изобразительными источниками (рисунками и фотографиями) (рис. 2– 4). Сопоставление вещественных и изобразительных материалов с эталонными уставными образцами российского клинкового оружия позволяет выделить основные типы сабель (рис. 5), применявшихся казахскими воинами XIX в. В частности, выделены кавалерийские сабли образца 1809 (рис. 5, 1 ) и 1827 гг., кавалерийские офицерские сабли образца 1817 г. (рис. 5, 2 ) и 1827 г. (рис. 5, 3 ), пехотные офицерские сабли образца 1855 г. (рис. 5, 4 ) и 1865 г. (рис. 5, 5 ), драгунские сабли образца 1841 г. (рис. 5, 6 ), драгунские «шашки» (сабли) образца 1881 г. (рис. 5, 7 )

Параметры сабель перечисленных образцов можно представить в виде таблицы (см. ниже).

Часть сабель подвергалась переделке казахами, однако большинство изменений за- трагивают только декоративное оформление. Конструктивные изменения редки и касаются только рукояти и ножен. В ряде случаев сменена кожаная обтяжка рукояти, а проволока удалена. На двух саблях переделано навершие рукояти. Применены темляки неуставного образца. На пяти ножнах заменена обтяжка и добавлены нехарактерные элементы (неуставные наконечники и пластины устья). На некоторых саблях обоймицы ножен переделаны таким образом, чтобы саблю можно было носить лезвием вниз.

Подводя итог обзору российских сабель казахских воинов, необходимо отметить, что механизм обеспечения клинковым оружием кочевников, а также категории его потребителей несколько менялись на протяжении XVIII–XIX вв. Представляется возможным выделить три основных периода в распространении российских сабель среди казахских воинов XVIII–XIX вв.

В 30–60-х гг. XVIII в. сабли включались в состав «государева жалованья», преподносимого в дар представителям казахской по-

Рис. 5. Основные типы российских сабель, применявшихся казахскими воинами XIX в.: 1 – кавалерийская сабля обр. 1809 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 114/86, кн. № 11018); 2 – кавалерийская офицерская сабля обр.1817 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 114/167, кн. № 10771); 3 – кавалерийская офицерская сабля обр. 1827 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 114/213, кн. № 21254); 4 – драгунская сабля обр. 1841 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 117/62, кн. № 12556); 5 – пехотная офицерская сабля обр. 1855 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 114/704, кн. № 10949); 6 – пехотная офицерская сабля обр. 1865 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 114/464, кн. № 11130); 7 – драгунская «шашка» (сабля) обр. 1881 г. (ВИМАИВиВС, инв. № 117/84, кн. № 18492) (рис. А. О. Пронина)

Основные характеристики российских образцов холодного оружия, применявшегося казахскими воинами

|

Образец |

Общая длина, мм |

Длина клинка, мм |

Ширина клинка, мм |

Конструкция |

||

|

эфеса |

ножен |

клинка |

||||

|

Кавалерийская офицерская сабля образца 1827 г. |

990 |

860 |

32 |

Рукоять с латунной дужкой и овальной выпуклой головкой, гарда – крестовина с тремя дужками (передней и боковыми) |

Стальные, с двумя гайками, кольцами и башмаком |

Стальной, однолезвийный, с одним широким долом; изгиб клинка варьировался от 10 до 27 ° , так как широкое распространение имели клинки произвольных форм, сделанные на заказ, в том числе не российского производства |

|

Кавалерийская офицерская сабля образца 1817 г. |

1 010 |

870 |

28 (ширина елмани 25 мм) |

Рукоять (дерево, кожа) со спинкой, переходящей в головку (латунь либо сталь), гарда – крестовина с тремя дужками (передней и боковыми) |

Стальные, с двумя гайками с кольцами и башмаком; стальные с башмаком без гаек – кольца крепились к ушкам, приваренным к кромке ножен |

Стальной, среднеизогнутый (29 ° ), однолезвийный, с елма-нью; на правой стороне клинка один широкий дол, переходящий в два узких, на левой – один широкий; клинки офицерских сабель, как правило, украшены |

|

Пехотная офицерская сабля образца 1855г. |

930 |

790 |

33 |

Рукоять (дерево, кожа) с головкой (латунь); гарда – узкая чашка с передней дужкой и загнутым вниз ответвлением, с растительным орнаментом |

Стальные, с двумя гайками, кольцами и башмаком |

Стальной, слабоизогнутый (14 ° ), с одним широким долом и коротким узким доликом у обуха в средней части клинка |

|

Пехотная офицерская сабля образца 1865 г., |

940 |

810 |

31 |

Рукоять (дерево, кожа) с головкой и гардой с крестовиной и передней дужкой с отогнутым вниз концом и растительным орнаментом (латунь) |

Стальные, с двумя гайками, кольцами и башмаком |

Стальной, среднеизогнутый (29-30 ° ), с одним широким долом, конец клинка двулезвийный |

Окончание таблицы

|

Образец |

Общая длина, мм |

Длина клинка, мм |

Ширина клинка, мм |

Конструкция |

||

|

эфеса |

ножен |

клинка |

||||

|

Кавалерийская сабля образца 1809 г. |

1 030 |

880 |

36 |

Рукоять (дерево, кожа), гарда (сталь) с крестовиной, передней и двумя боковыми дужками (передняя дужка отходит от крестовины под прямым углом, конец крестовины закруглен и загнут вниз) |

Стальные, с двумя кольцами, которые крепились к ушкам на кромке ножен или гайкам |

Стальной, среднеизогнутый (26 ° ), с одним широким долом |

|

Драгунская сабля образца 1841 г. |

940 |

810 |

31 |

Рукоять (дерево, кожа) с головкой и гардой с крестовиной и передней дужкой с отогнутым вниз концом и растительным орнаментом (латунь) |

Деревянные, обтянутые кожей, с латунным прибором: двумя гайками с кольцами и наконечником |

Стальной среднеизогнутый (22-24 ° ) с одним широким долом. Конец клинка двулезвийный |

|

Драгунская «шашка» (сабля) образца 1881 г. |

от 1 050 до 890 |

от 870 до 810 * |

от 33 до 23 |

Рукоять (дерево, кожа), на-вершие образовано латунной втулкой и латунной головкой; в основании рукояти – нижняя латунная втулка; гарда (латунь) образована крестовиной и передней дужкой; конец крестовины имеет отверстие для темляка, закруглен и отогнут вниз |

Деревянные обтянутые кожей (для произведенных в 1890-х гг. – резиной), с латунным прибором (устье, гайка с кольцом, наконечник; на солдатских шашках прибор включал две гайки с одним кольцом и гнездами для штыка) |

Стальной, слабоизогнутый (около 11-19 ° ), с одним широким долом либо двумя узкими доликами у обуха и широким долом |

* Длина клинка офицерских шашек образца 1881 г. была, в зависимости от роста владельца, 710, 735, 762 и 813 мм, что соблюдалось на клинках, серийно производившихся по правительственным заказам, но могло варьироваться для клинков, изготовленных по частному заказу.

литической и военной элиты, принявшей российское подданство. Основными потребителями российских сабель в этот период были высшие слои казахского общества.

В последней трети XVIII – 1-й половине XIX в. число потребителей сабель европейского образца существенно расширяется за счет воинов, сумевших приобрести клинковое оружие в ходе Пугачевского восстания, Наполеоновских войн и боевых действий против степных повстанцев и среднеазиатских ханств.

В середине XIX в. российские власти официально узаконили ношение сабель российского образца представителями казахской служилой знати. Казахские воины 2-й половины XIX в., включенные в состав российских войск, активно использовали сабли и шашки российского производства.

В целом на протяжении всего рассматриваемого периода доминирующим типом казахского длинноклинкового оружия продолжали оставаться «шамширы» среднеазиатского и иранского производства, однако значимость российского длинноклинкового оружия – сабель европейского образца и шашек, постепенно возрастала. Этот процесс был обусловлен несколькими причинами. Одной из важнейших была престижность российского оружия в глазах степной знати. Повышенный интерес к российской военной культуре в целом и клинковому оружию в частности подпитывался масштабными интеграционными процессами 5, усилением российского политического, административного и экономического влияния в Казахстане, вхождением степной аристократии в состав многонациональной элиты Российской империи, а также успехами российских войск в ходе военных кампаний в Средней Азии. Судя по рисункам и фотографиям, во 2-й половине XIX в. многие представители казахской знати нередко появлялись на публике с уставными саблями российского производства.

Однако главным конкурентом «шамши-ров» в Казахстане выступили не российские кавалерийские сабли, а шашки. В условиях вытеснения доспеха из широкого военного обихода, распространения и повышения эффективности огнестрельного оружия, снижения роли конной сабельной рубки роль легких и относительно дешевых (по сравнению с саблями) шашек постепенно возрастала. Искусственным фактором, препятствовавшим данному процессу, был официальный запрет на продажу вооружения кочевникам. Однако в XIX в. он нарушался все чаще и чаще. Важную роль в оснащении казахов шашками сыграли и изменения в оружейном производстве Бухары, Коканда и Хивы. В 1-й половине XIX в. мастера Средней Азии познакомились с российскими шашками, освоили их производство и начали экспорт в казахские кочевья 6. Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий XIX в. шашки поступали к казахам с севера (из России) и с юга (из Мавераннахра). Ч. Ч. Валиханов в своей знаменитой работе «Вооружение киргиз в древние времена и их военные доспехи», написанной до 1861 г., отмечал, что в его время казахи стали применять «…пря-мые, так называемые сапы или шапы, похожие на шашки, употребляемые в Средней Азии, но в старину это оружие мало употреблялось» [1961. С. 464]. История появления и эволюции узбекских и казахских шашек будет рассмотрена нами в специальной работе.

Военные победы российских войск над узбекскими ханствами в начале 2-й половины XIX в., включение в состав империи Ко-кандского ханства (1876 г.), установление протектората над Бухарой (1873 г.) 7 и Хивой (1873 г.) превратили Казахскую степь из

-

6 Процесс усвоения среднеазиатскими мастерами технологий шашечного производства был облегчен существовавшей в регионе традицией изготовления «больших ножей», форма и конструкция которых весьма напоминала кавказские и российские шашки. Среднеазиатские оружейники творчески подошли к процессу производству шашек. Наряду с изготовлением шашек российского образца, они запустили в серию их местные дериваты, получившие известность под именем «среднеазиатских», или «кокандских» шашек.

-

7 Договор о вассалитете был подписан ранее, в 1868 г.

опасной «пограничной полосы» в один из внутренних районов империи. Установление мира, прекращение междоусобных столкновений, устранение опасности вторжения со стороны иностранных государств способствовали сворачиванию традиционных оружейных производств. Постепенно иссяк и импорт с территории Мавераннахра. Российские власти запретили оружейникам городов Средней Азии выставлять оружие в свободную продажу. Приобретать его теперь могли только военнослужащие российских войск [Парамонов, 1872]. Казахские воины, принимавшие участие в военных предприятиях российских войск 2-й половины XIX в., продолжали применять «шам-ширы», а также шашки и сабли российского образца. Сочетание традиционных среднеазиатских и российских сабель и шашек сформировало оригинальный облик казахского длинноклинкового оружия XIX в., представляющего собой яркий пример взаимодействия российских и казахских военных традиций.