Российский арктический шельф и новые геополитические вызовы

Автор: Трофимов С.Е.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (92), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыто стратегическое значение разработки нефтегазовых запасов российского арктического шельфа, показана история освоения национальных арктических территорий, дана оценка распределению суммарных запасов континентального шельфа по акваториям России и структуры преобладающих в них углеводородов.

Арктический шельф, континентальный шельф, углеводородные запасы, государственное регулирование экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/14875464

IDR: 14875464

Текст научной статьи Российский арктический шельф и новые геополитические вызовы

⟡ ⟡ ⟡

История развития России свидетельствует о наличии в арктической зоне не только национальных экономических, но и геополитических, а также военных интересов. Для России Арктика — это:

-

— стратегическая ресурсная база, которая позволит решать разнообразные социальноэкономические задачи развития РФ на сегодняшний день и в отдаленной перспективе;

-

— кратчайшая национальная морская транспортная коммуникация (Северный морской путь) между европейской частью России и Дальним Востоком;

-

— кратчайшее расстояние (воздушный путь) между Россией и США, пролегающее через Северный Ледовитый океан.

Российский арктический шельф обладает колоссальными углеводородными запасами, что служит ключевым фактором обеспечения национальной энергетической безопасности на долгосрочную перспективу. Арктическая территория нашей страны — более 6,2 млн км2, что составляет около 21 % структуры мирового шельфа [7, с. 26], 4,2 млн км2 из которых являются исключительной экономической зоной Российской Федерации. Более 4 млн км2 относятся к категориям нефтегазоносных и перспективно нефтегазоносных провинций, 2,2 млн км2 находятся в Западной Арктике. Общая же пло-

ГРНТИ 82.13.31

Сергей Евгеньевич Трофимов — аспирант кафедры экономики и управления бизнесом Байкальского государственного университета экономики и права (г. Иркутск).

Контактные данные для связи с автором: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11 (Russia, Irkutsk, Lenin str., 11).

Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук, проф. А.И. Попова.

Статья поступила в редакцию 01.03.2015 г.

Трофимов С.Е. Российский арктический шельф и новые геополитические вызовы // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 2(92). С. 123-127.

щадь нефтегазоносных территорий в материковой части страны составляет около 6 млн км2 [5, с. 3]. Разведанные запасы нефти российского арктического шельфа (2011 г.) оцениваются в 40,3 млрд т, из них извлекаемые ресурсы — 12 млрд т [8, с. 16].

Экономическая деятельность в прибрежных районах России регулируется Федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Федерации» [13], согласно ст. 5 которого РФ осуществляет:

-

— суверенное право в целях разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов и водных биоресурсов;

-

— исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на континентальном шельфе для любых целей;

-

— исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений;

-

— юрисдикцию в отношении морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды в связи с разведкой континентального шельфа, прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов Российской Федерации.

Наша страна является первопроходцем в освоении арктических нефтегазовых запасов. История освоения углеводородного сырья советской Арктики началась еще в 1969 г. со строительства сухопутного магистрального газопровода «Мессояхское месторождение — Норильск» в Красноярском крае длиной 671 км. В 1972 г. была запущена промышленная добыча на газоконденсатном месторождении Медвежье в Ямало-Ненецком автономном округе. Для сравнения: США впервые приступили к добыче нефти и газа на арктическом месторождении Prudhoe Bay в Аляске лишь в 1977 г. [1, с. 70–71].

Перспективность освоения природных богатств Арктики была определена схожестью геологических платформ с основными нефтегазоносными провинциями того времени: Западно-Сибирской и Тимано-Печорской. Так, в Баренцевом (совместно с Печорским) и Карском морях сосредоточено 84 % разведанных шельфовых запасов нефти России. А в приграничной Западно-Сибирской низменности, представляющей собой дно единого древнего моря уже на материковой части, находится 63 % отечественных сухопутных нефтяных ресурсов. Если на полуострове Ямал добывается около 80 % газа, то, по расчетам ученых, в соседней арктической акватории сосредоточено 95 % шельфовых запасов газа Российской Федерации [10].

Еще первые разведывательные экспедиции в 80-х годах ХХ в. выявили колоссальные возможности арктического шельфа, когда на водной поверхности были найдены следы нефти, а позднее открыты месторождения на островах Белый и Колгуев. Работы советских ученых увенчались успехом в результате открытия в бассейне Баренцева и Карского морей огромной нефтегазоносной провинции. С этого времени объемы извлеченных в Заполярье углеводородов в Советском Союзе в 3,5 раза превысили аналогичную добычу всех остальных стран мира [1, с. 71].

Системный государственный кризис 1990-х гг., затронувший все сферы общественной жизни, значительно затормозил освоение шельфовых месторождений и создание крупных промышленных производств в арктических районах. Были приостановлены не только геологоразведочные работы, но и финансирование арктических проектов, а люди, столкнувшись с фактическим отсутствием государственного регулирования, в том числе и в решении социальных проблем, стали в массовом порядке возвращаться на «большую землю». Усилиями ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» добыча в промышленных масштабах на шельфе возобновилась с начала 2000-х гг. В это время была показана исключительная результативность геологоразведочных работ на отдельных северных месторождениях — 4,3 руб. на тонну прироста запасов у. т. [7, с. 30], а две крупнейшие отечественные компании стали достаточно активно применять экологозащитные технологии.

Уникальность северной природы предъявляет особые требования к сохранению окружающей среды в районах добычи. Так, бурение компанией BP скважины на месторождении Макондо в Мексиканском заливе, закончившееся экологической катастрофой, могло иметь непоправимые последствия для глобальной биосистемы в случае нахождения данной скважины в арктической акватории. В связи с этим относительная приостановка освоения в промышленных масштабах российского шельфа в 90е годы ХХ в. имеет определенные положительные моменты, заключающиеся, во-первых, в сокращении негативного влияния на хрупкую северную экологию, а во-вторых, «временный простой» позволил изучить накопленный передовой зарубежный технический и технологический опыт в области освоения природных богатств Арктики.

Следует учитывать, что нефтегазовые возможности материковой части Российской Федерации пока не вынуждают отечественных производителей значительно наращивать добычу в арктических акваториях, характеризующихся крайне суровыми природно-климатическими условиями. Несмотря на всю их перспективность, с экономической точки зрения нефтегазовые компании считают на сегодняшний день более рациональным продолжать освоение континентальных запасов, чем проводить дорогостоящую добычу в арктических районах, показавших в некоторых шельфовых зонах относительно невысокие результаты потенциальных залежей при сейсмических исследованиях. Кроме того, должны быть более детально изучены вопросы геологического строения акваторий, его гидрология, природно-климатическая специфика, разложение газогидратов, которые образуются при термобарических процессах из воды и газа. Да и относительно небольшой практический опыт ведения российскими компаниями буровых работ в морских глубинах, особенно в условиях западной санкционной политики, затронувшей поставки высокотехнологичного арктического нефтегазового оборудования, отодвигают возможность крупномасштабного освоения северных широт.

Стратегия освоения национального шельфа, в том числе арктического, была сформулирована еще в 1980-х гг. в СССР. К настоящему моменту российские акватории в энергетическом аспекте изучены крайне неравномерно: море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря, а также север Карского моря практически не исследованы, по сравнению с Черным, Каспийским, Балтийским, Баренцевым, Печорским, южной частью Карского и Охотским морями (см. табл.).

Таблица

Углеводороды, преобладающие в структуре недр морей континентального шельфа России

|

Море континентального шельфа |

Углеводороды, преобладающие в структуре недр |

|

Азовское море |

Незначительные запасы нефти и природного газа |

|

Белое море |

Разведанные запасы углеводородов отсутствуют |

|

Балтийское море |

Нефть |

|

Баренцево море |

Газ и газовый конденсат |

|

Берингово море |

Незначительные запасы нефти и природного газа |

|

Восточно-Сибирское море |

Слабая изученность геологического строения акваторий. Имеются большие неразведанные запасы нефти и газа |

|

Карское море |

Газ и газовый конденсат |

|

Каспийское море |

Нефть, природный газ |

|

Море Лаптевых |

Нефть, природный газ |

|

Охотское море |

Нефть, природный газ |

|

Печорское море |

Нефть |

|

Черное море |

Незначительные запасы нефти и природного газа |

|

Чукотское море |

Слабая изученность геологического строения акваторий. Имеются большие неразведанные запасы нефти и газа |

|

Японское море |

Незначительные запасы нефти и природного газа |

Ист.: [2; 3; 6; 9; 11].

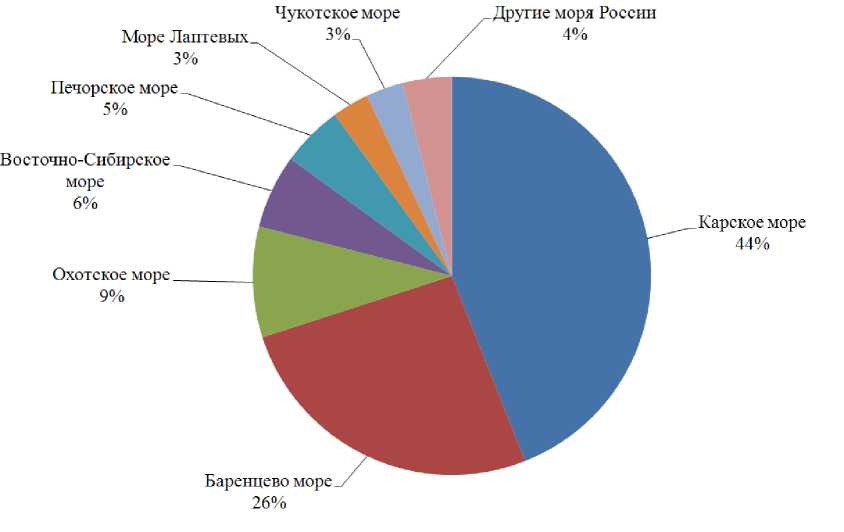

Наибольшие разведанные запасы шельфа (около 85 %) находятся в недрах Баренцева, южной части Карского, в Охотском и Печорском морях. Так, на шельфе Баренцева (включая Печорское) моря открыто 11 месторождений, из которых четыре нефтяных (Варандей-море, Долгинское, Медынское море и Приразломное), одно нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское), три газоконденсатных (Ледовое, Поморское и Штокмановское) и три газовых (Лудловское, Мурманское и Северо-Кильдинское). На шельфе Карского моря, включая Тазовскую и Обскую губы, на сегодняшний день разведаны 12 углеводородных месторождений: одно нефтяное (Победа), два нефтегазоконденсатных (Салекаптское и Юрхаровское), два газоконденсатных (Ленинградское и Русановское) и семь газовых (Антипаютинское, Гугорьяхинское, Каменномысское море, Обское, Тота-Яхинское, Северо-Каменномысское и Семаковское) [4, с. 16–17]. С другой стороны, на крупнейшие акватории моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей на сегодняшний день приходится только 12 % разведанных природных ресурсов континентального шельфа России (см. рис.). В перспективе не исключено открытие новых крупных месторождений, что, безусловно, повысит стратегическую значимость шельфовых регионов.

Ист.: [12, с. 63].

Рис. Распределение суммарных ресурсов континентального шельфа по акваториям России, %

В настоящее время в структуре углеводородов российского арктического шельфа разведанные запасы природного газа существенно превышают запасы нефти. Данный факт, в первую очередь, объясняется недостаточной изученностью территорий: экстремальные природно-климатические условия, дефицит необходимого оборудования, поисково-разведочного и бурового флота не позволяют бурить скважины большей глубины, на которой обычно располагаются месторождения жидких углеводородов. Постоянное совершенствование технологий в обозримой перспективе должно привести к открытию новых крупных нефтяных залежей.

Однако, на наш взгляд, со стратегической точки зрения представляется излишним публиковать в открытом доступе полную информацию о разведанных в северных российских широтах углеводородных запасах и проведении разведочных и буровых работ в перспективных районах. Появляющиеся новостные сводки о геофизическом состоянии арктических акваторий и обнаруженных там новых залежах углеводородов не только оказывают влияние на рыночную конъюнктуру в нефтегазовом секторе, но и повышают интерес к этим территориям со стороны целого ряда стран, в том числе не имеющих непосредственного выхода в акваторию Северного Ледовитого океана, таких, например, как Швеция, Финляндия, Германия, Франция, Нидерланды, Польша и др. По аналогии с Антарктидой (континент мира) все громче высказывается точка зрения о превращении Арктики в зону мира с равными правами всех стран, придании международного статуса Северному морскому пути и др. Все это делается с целью постепенного вытеснения Российской Федерации из этого региона, со всеми вытекающими отсюда сырьевыми последствиями.

Отстаивание национальных приоритетов в северных широтах предполагает не только рост капитализации отечественных добывающих компаний, но и создание в рамках Северного военного округа до 2020 г. полномасштабной арктической группировки войск, оснащенных новыми, не имеющими аналогов типами вооружения. Ранее аналогичные решения приняли и ряд других стран. Так, США, помимо существующих, разворачивают строительство новых военных баз береговой охраны в Борроу и

Номе на Аляске. Изучается вопрос постоянного присутствия американской авианосной группы в арктических широтах. Норвегия разрабатывает арктическую военную стратегию, в рамках которой планируется изменить демилитаризованный статус архипелага Шпицберген.

Увеличение численности населения в мире предопределяет растущий спрос на топливную энергетику. Российская Арктика является зоной стратегических национальных интересов, которая в перспективе будет формировать значительную долю отечественного ВВП, а следовательно, привлекать повышенное геополитическое внимание. Устойчивый рост российской экономики напрямую связан с рациональным освоением разведанных и потенциальных минерально-сырьевых запасов арктического шельфа, наличие которых является одним из важнейших конкурентных преимуществ Российской Федерации. Освоение арктических территорий, требующее значительных государственных и частных инвестиций, является ключевым звеном в обеспечении долгосрочной стабильности российской экономики. Прагматизм в осуществлении внешнеэкономической деятельности позволит расширить границы государства в шельфовой зоне за счет жесткого отстаивания национальных интересов в ООН и других международных организациях.

Список литературы Российский арктический шельф и новые геополитические вызовы

- Богоявленский В.И. Поиск, разведка и разработка месторождений углеводородов в Циркумарктическом районе//Арктика. Экология и экономика. 2013. № 2. С. 62-71.

- Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. 640 с.

- Григоренко Ю.Н. и др. Морская база углеводородного сырья России и перспективы ее освоения//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2007. Т. 2.

- Григоренко Ю.Н. и др. Углеводородный потенциал континентального шельфа России: состояние и проблемы освоения//Минеральные ресурсы российского шельфа. Специальный выпуск журнала «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление». М.: ООО ГЕОИНФОРМПАРК, 2006. С. 14-71.

- Дмитриевский А.Н., Белонин М.Д. Перспективы освоения нефтегазовых ресурсов российского шельфа//Природа. 2004. № 9. С. 3-10.

- Континентальный шельф России//ОАО «Газпром». . Режим доступа: http://www.gazprom.ru/about/production/projects deposits/shelf (дата обращения: 22.11.2014).

- Лаверов Н.П., Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Фундаментальные аспекты освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа России//Арктика. Экология и экономика. 2011. № 1. С. 26-37.

- Ларичкин Ф.Д. Проблемы изучения и рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов Севера и Арктики//Вестник Кольского научного центра РАН. 2011. № 4. С. 15-21.

- Никитин Б.А. и др. Нефтегазоносность шельфа Российской Арктики: взгляд в XXI в.//Геология нефти и газа. 1999. № 11-12. С. 2-7.

- Обзор российских шельфовых месторождений//Биофайл. Научно-информационный журнал. . Режим доступа: http://biofile.ru/geo/15422.html (дата обращения: 13.02.2015).

- Осадчий А. Нефть и газ российского шельфа: оценки и прогнозы//Наука и жизнь. 2006. № 7. С. 2-7.

- Фадеев А.М. и др. Экономические особенности реализации проектов по освоению углеводородных месторождений шельфа//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2010. Т. 1. № 3. С. 61-74.

- Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (в ред. от 14 октября 2014 г.)//СПС «КонсультантПлюс».