Рост производительности труда - стратегическая задача регионов

Автор: Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (4), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются состояние и проблемы повышения производительности труда в регионах Северо-Запада. Определяются причины низких темпов ее роста. Показывается, что уровень ее производительности выше в регионах с высоким удельным весом промышленности. Предлагаются пути решения рассматриваемых проблем.

Производительность труда в регионах, темпы роста валового регионального продукта, производительность труда в промышленности, факторы и резервы роста производительности

Короткий адрес: https://sciup.org/147109123

IDR: 147109123 | УДК: 331.101.68(470.2)

Текст научной статьи Рост производительности труда - стратегическая задача регионов

В статье рассматриваются состояние и проблемы повышения производительности труда в регионах Северо-Запада. Определяются причины низких темпов ее роста. Показывается, что уровень ее производительности выше в регионах с высоким удельным весом промышленности. Предлагаются пути решения рассматриваемых проблем.

Производительность труда в регионах, темпы роста валового регионального продукта, производительность труда в промышленности, факторы и резервы роста производительности.

Тамара Витальевна

УСКОВА кандидат экономических наук, заместитель директора –заведующий отделом проблем социальноэкономического развития и управления в территориальных системах Вологодского научно-координационного центра ЦЭМИ РАН

С конца 1990-х годов в России наметилась, а затем стала устойчивой тенденция экономического роста. По данным Федеральной службы государственной статистики, за период 2000 – 2007 гг. в целом экономика страны выросла на 55,2% (среднегодовой темп прироста составил 6,9%), уровень промышленного производства – на 47 % (5,8% в среднем за год), объем инвестиций в основной капитал – в 2,2 раза (среднегодовой темп – 14,8%).

Общеизвестно, что экономический рост может быть как экстенсивным, так и интенсивным. Первый тип характеризуется количественным увеличением таких экономических ресурсов (факторов производства), как строительство новых предприятий, электростанций, дорог, вовлечение в хозяйственный оборот новых земель, трудовых и природных ресурсов и т. п. При данном типе рост ВВП достигается путем расширения сферы применения живого и общественного труда при условии, что средняя производительность труда в обществе не меняется. При втором типе увеличение объема производимых благ происходит благодаря росту производительности труда, применению более эффективных средств труда, более совершенных технологий и форм организации производства.

Зададимся вопросом: за счет каких факторов производства обеспечивается рост российской экономики?

Исследуя экономические процессы в России на рубеже веков, академик РАН Д.С. Львов отмечал, что в стоимости российского ВВП 82% составляет природная рента, 12% – амортизация промышленных мощностей, которые созданы еще в советское время и уже изнашиваются, что обусловливает новые техногенные угрозы. И только 6% ВВП являются результатом производительного труда. То есть более 90% национального дохода страны образуется за счет «проедания» прежнего наследия и природных ресурсов. А такая экономика не имеет реальных перспектив.

Д.С. Львов подчеркивал, что традиционно наша страна отставала от развитых стран по производительности труда. За годы реформ это отставание не только не было ликвидировано, но и заметно усилилось. Так, если в начале 1990-х гг. разрыв между Россией и США по уровню производительности труда составлял 4 – 4,5 раза, то в начале нового столетия – 5,5 – 6 раз [5]. Однако несомненно, что в основе долгосрочного экономического роста, обеспечивающего конкурентоспособность, лежит именно производительность труда.

Это признается и руководством нашей страны. Будучи Президентом России, В. Путин, выступая на расширенном заседании Госсовета 08.02.2008 г., заявил о необходимости достижения к 2020 г. четырехкратного роста производительности труда в основных секторах экономики 1. Этот показатель выбран в качестве ориентира и в проекте Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., подготовленном Минэкономразвития [1]. Для решения этой чрезвычайно сложной задачи потребуется на протяжении 12 лет поддерживать темпы роста производительности труда на уровне 12% в год.

Как выглядит Россия по уровню производительности труда на фоне других стран мира?

Анализируя историческую динамику темпов роста производительности труда, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, если до 1990 г. темпы роста производительности труда в России опережали среднемировые (причем в период с 1960 по 1980 г. – в 2,2 раза), то в годы экономического кризиса они резко снизились (в 2000 г. – почти в 2 раза к уровню 1990 г.) и производительность труда составила лишь 82% от мирового уровня.

Во-вторых, уровень производительности труда в России недопустимо низок по сравнению с развитыми странами мира. И если в 1960 г. она отставала от них всего на 17%, то в 2000 г. разрыв достигал уже почти четырех раз (табл. 1) .

В соответствии с данными Международной организации труда (МОТ), по производительности труда на современном этапе продолжают лидировать США. В 2006 г. среднестатистический американский наемный работник добавил к стоимости компании-работодателя 63 885 долл. На втором месте, со значительным отрывом, находится Ирландия (55 986 долл.),

Таблица 1. Сопоставление производительности труда в России и развитых странах (тыс. долл. на одного занятого в ценах и по паритетной покупательной способности 2000 г.) [12]

В России производительность труда составляет 15 563 долл. Среди стран СНГ это соответствует четвертому месту – после Армении (22 763 долл.), Белоруссии (21 527 долл.) и Казахстана (18 688 долл.). А среди европейских стран Россия по уровню годовой производительности труда обгоняет лишь Сербию (10 519 долл.) и Македонию (13 270 долл.). В такой ситуации ни о каком экономическом рывке не может быть и речи.

Вместе с тем история экономического развития России показывает, что темпы роста производительности труда могут быть уникально высокими. И в настоящее время страна демонстрирует весьма неплохие результаты. Так, если среднегодовая производительность труда в развитых странах растет похожими темпами – 1,5 – 2% (в США в 1980 – 2005 гг. она прибавляла в среднем по 1,7%, во Франции – 1,5%, в Великобритании – 2,1%, в Германии – 1,4%, в Италии – по 1,8%), то в России в 2000 – 2005 гг. она ежегодно увеличивалась на 5,9% [16]. Однако чтобы выйти на стратегические рубежи, этот показатель должен быть в 2 раза выше. Таким образом, повышение производительности труда – архи-важная задача на всех уровнях экономики.

А как обстоят дела на региональном уровне?

В текущем десятилетии для всех регионов Северо-Западного федерального округа характерен экономический рост. За период с 2000 г. валовой региональный продукт в них в расчете на душу населения в текущих ценах увеличился в 3 – 4,5 раза (табл. 2) .

В сопоставимой оценке среднегодовые темпы роста ВРП по округу превысили 7,6%. Наилучших показателей достигли Ленинградская, Архангельская, Калининградская области и г. Санкт-Петербург. В остальных регионах среднегодовые темпы роста были ниже средних по округу и стране. В Вологодской области валовой региональный продукт в 1999 – 2006 гг. ежегодно увеличивался на 5% (табл. 3) .

Для общей оценки производительности труда в регионах округа воспользуемся методикой МОТ и рассчитаем объем валового регионального продукта, произведенного среднестатистическим занятым в экономике за период с 2000 по 2006 г. (табл. 4) . Как выявлено, показатель в текущих ценах вырос в среднем в 3,6 раза. Наибольший его прирост обеспечили работающие в экономике Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.

Вместе с тем имеет место значительная дифференциация регионов по этому

Таблица 2. Валовой региональный продукт субъектов Северо-Западного федерального округа (руб. на душу населения, в текущих ценах) [15]

|

Регион |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2006 г. к 2000 г., % |

|

Республика Коми |

56 619,5 |

75 534,6 |

84 101,9 |

105 993,7 |

131 447,0 |

172 909,2 |

216 295,6 |

382,0 |

|

Мурманская обл . |

59 157,8 |

62 965,4 |

76 236,9 |

91 088,3 |

142 598,2 |

152 953,8 |

181 488,3 |

306,8 |

|

г . Санкт - Петербург |

39 811,1 |

53 525,3 |

72 059,8 |

88 278,4 |

117 596,4 |

145 173,8 |

177 386,7 |

445,6 |

|

Вологодская обл . |

53 432,8 |

50 934,4 |

63 433,6 |

85 271,7 |

129 049,8 |

156 368,1 |

168 771,5 |

315,9 |

|

Ленинградская обл . |

33 265,1 |

45 248,2 |

56 738,1 |

72 871,9 |

100 484,8 |

124 615,5 |

161 752,0 |

486,3 |

|

Архангельская обл . |

44 797,4 |

49 474,0 |

6 989,4 |

78 436,0 |

108 725,6 |

128 227,3 |

160 530,0 |

358,3 |

|

Республика Карелия |

38 539,2 |

46 499,2 |

57 575,7 |

65 443,1 |

76 448,5 |

110 131,1 |

124 259,8 |

322,4 |

|

Новгородская обл . |

29 347,0 |

38 975,3 |

45 178,5 |

55 399,6 |

72 591,4 |

95 336,0 |

110 666,0 |

377,1 |

|

Калининградская обл . |

24 308,8 |

33 797,4 |

42 019,6 |

49 120,4 |

70 253,1 |

86 836,5 |

106 422,0 |

437,8 |

|

Псковская обл . |

20 544,7 |

25 031,4 |

31 547,3 |

39 171,6 |

48 260,3 |

55 542,7 |

68 713,3 |

334,5 |

|

СЗФО в целом |

40 564,9 |

50 157,8 |

63 297,1 |

78 547,1 |

107 020,0 |

131 566,1 |

159 570,7 |

393,4 |

Таблица 3. Индексы физического объема ВРП субъектов Северо-Западного федерального округа в 2000 – 2006 годах (в постоянных ценах; в % к предыдущему году) [15]

|

Регион |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2006 г. к 2000 г., % |

Среднегодовые темпы прироста, % |

|

Ленинградская область |

112,6 |

108,4 |

116,1 |

114,3 |

108,7 |

109,6 |

111,2 |

214,6 |

11,5 |

|

Архангельская область |

116,4 |

105,8 |

101,6 |

108,2 |

121,4 |

109,0 |

107,2 |

192,0 |

9,8 |

|

Калининградская область |

115,1 |

103,2 |

109,5 |

109,3 |

112,6 |

103,6 |

115,3 |

191,2 |

9,7 |

|

г . Санкт - Петербург |

110,1 |

104,6 |

117,5 |

108,5 |

107,1 |

108,3 |

108,3 |

184,4 |

9,1 |

|

Республика Коми |

110,1 |

107,9 |

96,6 |

103,9 |

105,1 |

104,0 |

108,6 |

141,5 |

5,1 |

|

Вологодская область |

107,5 |

101,9 |

102,5 |

104,6 |

109,6 |

104,5 |

104,8 |

141,0 |

5,0 |

|

Республика Карелия |

108,3 |

102,8 |

107,5 |

101,6 |

103,0 |

106,9 |

105,1 |

140,7 |

5,0 |

|

Новгородская область |

102,9 |

112,2 |

98,2 |

103,5 |

106,5 |

103,8 |

104,0 |

134,9 |

4,4 |

|

Псковская область |

105,8 |

100,2 |

105,0 |

103,0 |

106,2 |

100,3 |

104,9 |

128,1 |

3,6 |

|

Мурманская область |

104,2 |

101,6 |

98,0 |

101,1 |

103,8 |

102,4 |

102,7 |

114,5 |

2,0 |

|

СЗФО |

109,7 |

104,8 |

108,6 |

107,1 |

108,5 |

106,6 |

107,7 |

166,6 |

7,6 |

|

Справочно : Россия |

110,6 |

106,0 |

105,5 |

107,6 |

107,4 |

107,6 |

108,3 |

166,6 |

7,6 |

Таблица 4. Объем ВРП, произведенного в субъектах Северо-Западного федерального округа на одного занятого в экономике (в основных ценах, тыс. руб.)*

Как показывает расчет в сопоставимых ценах, темпы роста производительности труда в регионах СЗФО существенно различались. Только Ленинградская область обеспечила темпы, близкие к достаточным для решения стратегической задачи повышения производительности труда. Архангель- ская и Калининградская области, а также г. Санкт-Петербург превосходят по этому показателю среднее значение по округу (табл. 5).

Какие факторы обеспечили экономический рост в регионах? И каковы резервы роста производительности труда?

Одним из факторов экономического роста, как известно, выступает вовлечение в экономику все большего числа работающих. Однако этот тезис лишь отчасти подтверждается динамикой численности занятых в экономике СЗФО: за исследуемый период данный показатель вырос в среднем всего на 2,9%. Только в Калининград-

Таблица 5. Объем ВРП, произведенного в субъектах Северо-Западного федерального округа на одного занятого в экономике (в ценах 2006 года, тыс. руб.)

Следовательно, в большинстве регионов увеличение показателей производства ВРП обусловили другие факторы. Это прежде всего общий экономический рост в стране, востребованность продукции и услуг на рынке, близость к транспортным магистралям и рынкам сбыта, благоприят- ные природно-климатические условия, структура экономики регионов, их специфика и, конечно же, значительный удельный вес промышленности в экономике. Как показывает практика, наибольший экономический рост и, как следствие, повышение производительности труда демонстрируют регионы, в структуре экономики которых весомую долю занимает промышленность. За период с 2000 по 2006 г. объемы промышленного производства в регионах округа росли достаточно

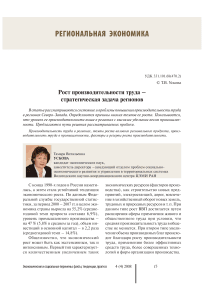

Рисунок 1. Динамика промышленного производства в Северо-Западном федеральном округе в 2000 – 2006 гг. (тыс. руб. на душу населения) [9]

Таблица 6. Производительность труда в регионах Северо-Западного федерального округа на одного занятого в промышленности (в ценах 2006 г., тыс. руб.) *

По уровню производительности труда в промышленности (в сопоставимых ценах) лидирует Калининградская область, опережая Псковскую в 5,3 раза. Еще три региона – Республика Коми, Вологодская и Ленинградская области имеют показатели выше, чем в среднем по округу (табл. 6) .

По мнению экспертов, высокие темпы роста производительности труда в промышленности (особенно в начале 2000-х гг.) обеспечивались в основном «легкими факторами», связанными с наличием незагруженных мощностей и избытка рабочей силы на предприятиях [14].

Однако исследование динамики численности занятых в производственном секторе субъектов СЗФО позволяет утверждать, что влияние этого фактора заметно только в Калининградской области, где численность работающих в промышленности увеличилась на 36% (табл. 7) .

В других регионах округа оно не было сколько-нибудь существенным, напротив, рост производительности труда произошел при снижении численности работающих. Следовательно, имело место воздействие других факторов. Один из главных – отраслевая структура промышленности.

Так, в Вологодской области достаточно высокий уровень производительности труда

Таблица 7. Среднегодовая численность занятых в промышленности Северо-Западного федерального округа, тыс. чел. [9]

Судя по данным годовых отчетов ОАО «Северсталь» [13], на предприятии проводится большая работа по оптимизации управления, внедрению в эксплуатацию новых объектов и оборудования, что обеспечило в период с 2001 по 2007 г. рост объемов производства и производительности труда в 1,6 раза при снижении численности работающих на 27% (табл. 8) .

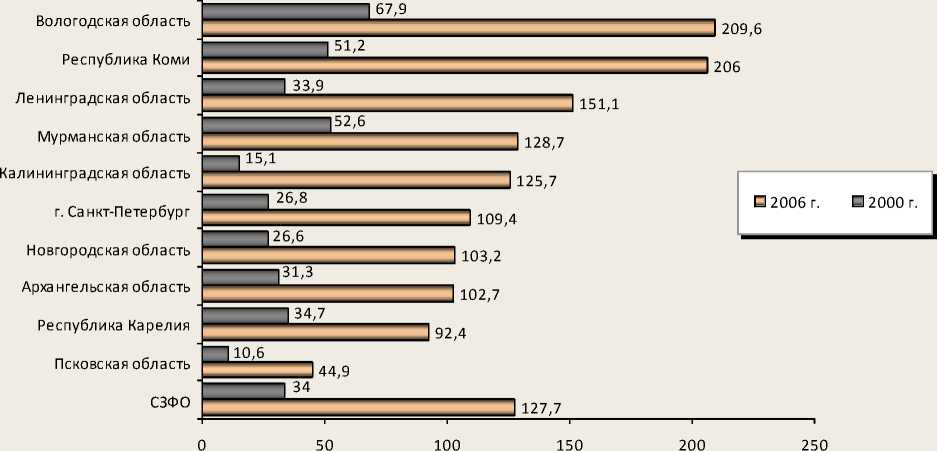

Еще один фактор роста производительности труда – инвестиции. В регионах СЗФО за исследуемый период они выросли весьма существенно (рис. 2) .

Таблица 8. Основные производственные показатели ОАО «Северсталь»

|

Показатель |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2007 г. к 2001 г., % |

|

Производство стали , тыс . т |

9 303 |

9 648 |

9 888 |

10 440 |

10 803 |

11 293 |

11 866,9 |

127,6 |

|

Производство кокса 6%, тыс . т |

4 021 |

4 100 |

4 146 |

4 200 |

4 204 |

4 221 |

4 631,2 |

115,2 |

|

Производство агломерата , тыс . т |

7 619 |

7 910 |

7 828 |

8 188 |

8 342 |

8 547 |

8 680,9 |

113,9 |

|

Производство чугуна , тыс . т |

7 448 |

7 733 |

7 641 |

7 922 |

7 976 |

8 200 |

8 758,5 |

117,6 |

|

Численность персонала , чел на конец года |

44 291 |

37 744 |

37 549 |

36 049 |

35 404 |

34 242 |

32 184 |

72,7 |

|

Выработка стали на 1 работника , т |

210,04 |

255,62 |

263,34 |

289,61 |

305,14 |

329,80 |

368,72 |

175,6 |

|

Выработка кокса на 1 работника , т |

90,79 |

108,63 |

110,42 |

116,51 |

118,74 |

123,27 |

143,90 |

158,5 |

|

Выработка агломерата на 1 работника , т |

172,02 |

209,57 |

208,47 |

227,14 |

235,62 |

249,61 |

269,73 |

156,8 |

|

Выработка чугуна на 1 работника , т |

168,16 |

204,88 |

203,49 |

219,76 |

225,29 |

239,47 |

272,14 |

161,8 |

Таблица 9. Динамика производительности труда в лесном комплексе Вологодской области (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)

|

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2006 г. к 2001 г., % |

|

|

ЛПК , всего |

94,1 |

95,4 |

106,5 |

115,8 |

99,7 |

103 |

113,7 |

|

В том числе деревообрабатывающая отрасль |

88,8 |

107,6 |

107,2 |

113 |

108,4 |

109,1 |

136,9 |

|

Источники: Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб. / Росстат; Вологдастат. – Вологда, 2004; Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа: стат. сб. / Росстат; Вологдастат. – Вологда, 2006. |

|||||||

Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал в СЗФО в 2000 – 2006 гг.

(тыс. руб. на душу населения) [9]

Например, в лесном комплексе Вологодской области благодаря значительным инвестициям (за период с 2000 по 2006 г. они увеличились почти в два раза) производительность труда повысилась в среднем на 14%, а в деревообработке – на 36% (табл. 9) . При этом численность занятых в отрасли сократилась на 23,6%.

Таким образом, резервы роста производительности труда следует искать прежде всего в деятельности по обновлению основных производственных фондов, повышению квалификации кадров и в инновационной активности предприятий.

Главной причиной низкого уровня производительности труда в отечественной промышленности, несомненно, является изношенность основных производственных фондов, использование устаревших техники и технологий. По данным статистики, ресурс технологической базы российской экономики выработан более чем на 45% и достиг критического уровня. В Вологодской области в 2006 г. этот показатель составил 46,1% [3]. Значительно хуже обстоят дела в таких производствах, как целлюлозно-бумажное, текстильное и швейное, машин и оборудования, химическое. По данным ежегодно проводимого Вологодским научно-координационным центром опроса руководителей промышленных предприятий области, износ основных фондов существенно выше – более 60% в 2006 г.

Среди факторов, сдерживающих производство и реализацию промышленной продукции, руководители называют прогрес- сирующую изношенность основных фондов (70,3% от числа опрошенных) и техническую отсталость предприятий (51,4%). В настоящий момент велика потребность в модернизации производства и технологических модернизациях. Причем 65,5% респондентов считают, что их предприятие нуждается в частичной модернизации, а 36% – в полной модернизации 3. Отметим, что и в целом по России наблюдается аналогичная ситуация. Так, по данным опроса руководителей в реальном секторе экономики страны, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, 61% предприятий нуждаются в частичной модернизации (обновление части оборудования, сооружений, коммуникаций, некоторых технологических процессов), а более 29% – в полной [4].

Устаревшие оборудование и технологии обусловливают не только низкую производительность труда, но и нерациональное использование сырья, материалов и энергии и, как следствие, неконкурентоспособ-ность продукции и экономики в целом. Это вполне очевидно.

Однако ситуация пока мало изменяется, финансовые вложения в техническое перевооружение предприятий недостаточны. Судя по данным таблицы 10 , в Вологодской области доля инвестиций в машины и оборудование сокращается, почти две трети инвестиций направляется в пассивную часть фондов – здания и сооружения.

Итак, имеются причины, удерживающие предпринимателей от обновления техники. И одна из них – дешевизна рабочей

Таблица 10. Структура инвестиций в основной капитал в Вологодской области (в % к общему объему)*

|

Показатели |

Годы |

||||||||

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2006 к 2000, раз |

||

|

Инвестиции в основной капитал , всего , млн . рублей |

8 593 |

10 333 |

13 923 |

18 271 |

43 109 |

60 635 |

60 899 |

7,1 |

|

|

В том числе : – в жилище |

млн . руб . |

644,5 |

723,3 |

793,6 |

1 132,8 |

1 724,4 |

2 061,6 |

3 045 |

4,7 |

|

% |

7,5 |

7,0 |

5,7 |

6,2 |

4,0 |

3,4 |

5,0 |

- |

|

|

– в здания ( кроме жилых ) и сооружения |

млн . руб . |

3 927 |

4 122,9 |

4 525 |

8 130,6 |

23 408,2 |

35 956,6 |

38 610 |

9,8 |

|

% |

45,7 |

39,9 |

32,5 |

44,5 |

54,3 |

59,3 |

63,4 |

- |

|

|

– в оборудование и машины , транспортные средства |

млн . руб . |

3 643,4 |

5 052,8 |

7 936,1 |

8 514,3 |

17 243,6 |

21 707,3 |

18 513,3 |

5,1 |

|

% |

42,4 |

48,9 |

57,0 |

46,6 |

40,0 |

35,8 |

30,4 |

- |

|

Рассчитано по: Инвестиционные процессы в области / Вологдастат. – Вологда, 2007. – С. 21.

Таблица 11. Степень занижения стоимости рабочей силы по секторам экономики России (на конец 2007 г.) [2]

Высокая стоимость новой техники и дешевизна рабочей силы делают более выгодным увеличение производства путем дополнительного найма работников. Таким образом, низкая заработная плата «замораживает» производительность труда на достигнутом уровне, не стимулируя высокопроизводительный труд, при этом сам предприниматель ничего не теряет от того, что труд его работников малопродуктивен [6].

Как видим, образуется некий порочный круг: дешевизна рабочей силы, препятствуя обновлению средств производства, сдерживает рост производительности труда. А низкая производительность не создает экономических предпосылок для повышения оплаты труда.

Для выхода из такого положения необходимо, в первую очередь, увеличить минимальный размер оплаты труда. Это приведет к повышению общего уровня оплаты труда в экономике, заставит предпринимателей заботиться о росте эффективности использования трудовых ресурсов, а следовательно, и о повышении производительности труда.

Еще одним источником роста производительности труда выступают инновации, в том числе использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).

Однако уровень инновационной активности предприятий в деятельности по внедрению новой техники и современных технологий весьма низок: в Вологодской области в 2007 году он составил в среднем 8,9. Среди факторов, препятствующих инновациям, опрашиваемые руководители чаще всего называют недостаток денежных средств, нехватку высококвалифицированного персонала, высокую стоимость нововведений, а также низкий платежеспособный спрос на новые продукты (табл. 12) .

Что касается информационных технологий, то в развитых странах, как показывают результаты многих исследований, они, и особенно знания (интеллектуальный капитал), действительно становятся фактором экономического роста. Например, значительный (в среднем на 2,5% в год) стабильный рост производительности труда в США во второй половине 1990-х годов был вызван именно крупными инвестициями в информационные и коммуникационные технологии, а также государственной поддержкой сети Интернет.

Благодаря внедрению ИКТ, высоких темпов роста валового внутреннего продукта, производительности труда добились и такие страны, как Финляндия, Ирландия, Швеция, Канада, Сингапур, Австралия [7].

По данным российской статистики, в 2006 г. в Северо-Западном федеральном округе информационно-коммуникационных технологий использовали почти на 95% обследованных предприятий (табл. 13) . Однако если учесть тот факт, что значительная часть из них ограничивается автоматизацией инженерного труда и учетных операций, то можно говорить о наличии существенного потенциала для повышения производительности труда.

Кроме рассмотренных, важными факторами повышения производительности труда в регионе выступают более эффек-

Таблица 12. Факторы, препятствующие инновационной деятельности предприятий Вологодской области (по оценкам руководителей; в % от общего числа респондентов) [8]

|

Фактор |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

|

Недостаток денежных средств |

72 |

72 |

68 |

68 |

84 |

57 |

|

Высокая стоимость нововведений |

46 |

60 |

49 |

55 |

55 |

57 |

|

Длительность окупаемости нововведений |

40 |

74 |

41 |

46 |

48 |

52 |

|

Недостаток квалифицированного персонала |

41 |

71 |

35 |

46 |

56 |

55 |

|

Недостаточность законодательных и нормативно - правовых документов , регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность |

37 |

57 |

39 |

39 |

44 |

45 |

|

Низкий платежеспособный спрос на новые продукты |

26 |

60 |

27 |

36 |

39 |

59 |

Таблица 13. Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, в регионах СЗФО [9]

Экономика региона располагает большими возможностями в повышении производительности труда во всех отраслях и сферах деятельности. Однако первостепенное значение здесь приобретает научнотехнический прогресс. В этой связи в ближайшее время необходимо ликвидировать возникшую деградацию технической базы, осуществить технологическое перевооружение предприятий, создать высокие технологии для производства наукоемкой продукции как для внутреннего, так и внешнего рынка. Одним из путей решения этой задачи выступает формирование производственных кластеров [11].

Рост производительности труда тесно связан с техническим перевооружением активной части основных производственных фондов, что напрямую зависит от развития машиностроения. Следовательно, государственная поддержка требуется в первую очередь предприятиям именно этой отрасли. В Вологодской области имеются большие возможности для объединения усилий металлургических, машиностроительных и других предприятий, работающих с металлом, т. е. создания кластера «Металлургия – металлообработка». Его основу могут составить машиностроительные предприятия, ОАО «Северсталь», предприятия формирующейся промышленной зоны в Шексне, а также объекты инновационной инфраструктуры.

Решение стратегической задачи роста производительности труда требует активизации человеческого фактора, повышения его общеобразовательного и профессионально-квалификационного уровня; изменений в структуре кадров; совершенствования подготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов в соответствии с новыми требованиями. Только комплексный подход позволит решить проблему повышения производительности труда и выхода страны в лидеры мирового развития.