Ручные рубила в позднем ашеле Северо-Восточного Кавказа: морфология и технология изготовления

Автор: Харевич А.В., Колобова К.А., Рыбалко А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты изучения морфологической и технологической вариабельности ручных рубил из двух культурно-хронологически последовательных ашельских комплексов Северо-Восточного Кавказа (Дагестан). Рассмотрены материалы раннего комплекса, который датируется периодом, соответствующим МИС11-10, и представлен стоянками Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слой 3), Дарвагчай-Залив-4 (слой 5) и Дарвагчай-Залив-2, а также позднего комплекса, датируемого временем, соответствующим МИС 7, к которому принадлежат стоянки Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слой 2), Дарвагчай-Залив-4 (слой 3), местонахождение Дарвагчай-Карьер. В качестве сопоставительного материала привлечены опубликованные артефакты других ашельских комплексов Кавказа. С помощью двухмерного геометрико-морфометрического анализа формы дагестанских орудий доказано, что унифасиальные предметы по форме контура совпадают с бифасиальными. Сопоставление по форме орудий из двух культурно-хронологических комплексов, в т.ч. артефактов из синхронных комплексов Кавказа, выявило большую вариабельность орудий из древнего комплекса. На основе анализа последовательности сколов определены три технологические цепочки оформления ручных рубил и установлено, что орудия позднего комплекса подвергались более интенсивной обработке, чем орудия из древнего комплекса. Сделан вывод о культурной трансмиссии технологии изготовления ручных рубил, происходившей на протяжении значительного периода (МИС 11 МИС 7). Она проявилась в стандартизации формы бифасиальных орудий и усложнении технологических цепочек. С учетом высокой степени морфологического единообразия орудий из дарвагчайских комплексов и других синхронных индустрий Кавказа сделано предположение о том, что данные технологические тенденции в целом характерны для всего Кавказского региона.

Ашель, кавказ, дагестан, ручные рубила, геометрико-морфометрический анализ, анализ последовательности сколов

Короткий адрес: https://sciup.org/145146743

IDR: 145146743 | УДК: 903-032.5:902.664(479/470.67) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.016-026

Текст научной статьи Ручные рубила в позднем ашеле Северо-Восточного Кавказа: морфология и технология изготовления

Изучение морфологической вариабельности каменных орудий лежит в основе многих палеолитических исследований. Понимание стандартов, к которым стремился древний человек при изготовлении орудийного набора, очень важно для реконструкции поведения древних гоминин. Одну из древних категорий каменных артефактов, морфологическая изменчивость которых привлекает внимание исследователей на протяжении длительного времени, составляют би-фасиальные орудия, в частности, ручные рубила. Изучению морфологии ручных рубил посвящено много научных работ (напр., см.: [O’Brien, 1981; Vaughan, 2001; Beyene et al., 2013]).

Существует несколько гипотез, объясняющих значимое морфологическое единообразие ручных рубил на обширной территории и на большом отрезке времени. Одна из них – гипотеза культурной трансмиссии (социального/культурного обучения); в ней ручные рубила и бифасы рассматриваются как культурные маркеры, стиль и технология изготовления которых передавались в социумах из поколения в поколение. Наследственная передача традиции воспроизведения внешнего облика орудия обеспечивала сохранение его основных моделей в популяциях Hоmo erectus и Homo heidelbergensis в период среднего плейстоцена [Foley, 1987]. В передаче технологических знаний, скорее всего, доминировало подражательное обучение или имитация [Mithen, 1999; Shennan, Steele, 1999; Shipton, Petraglia, Paddayya, 2009; Bar-Yosef, 2006].

Гипотеза культурной трансмиссии, не позволяющая представить механизм передачи культурной информации в течение нескольких сотен тысяч лет, получила развитие в гипотезе генетической трансмиссии, которая объясняет передачу технологии производства ручных рубил через генетическое наследование [Corbey et al., 2016].

При исследовании ашельских орудий, помимо традиционных методов (линейные измерения и визуальная оценка формы) [Roe, 1968; McPherron, Dibble, 1999], для определения морфологии предметов стали использоваться статистические и количественные – они дают возможность верифицировать результаты [Lycett, Cramon-Taubadel, von, Foley, 2006; Herzlinger, Goren-Inbar, Grosman, 2017; Weiss et al., 2018; Serwatka, 2015; Lycett et al., 2016]. Примене- ние различных методов позволило исследователям не только выявить значительное морфологическое сходство исследуемых объектов, но и объяснить вариабельность бифасов и рубил их назначением, технологической конвергенцией, редукцией орудий, качеством и доступностью каменного сырья [Vaughan, 2001; McPherron, 2006; Li H., Kuman, Li C.-R., 2014; Lycett et al., 2009; Shipton, Clarkson, 2015].

Цель исследования – с использованием гео-метрико-морфометрического анализа, а также анализа последовательности сколов изучить вариабельность формы и технологии изготовления ручных рубил из позднеашельских комплексов Юго-Восточного Дагестана (Северо-Восточный Кавказ) [Рыбалко, 2017, 2019; Рыбалко, Кандыба, 2019, 2020].

Материалы и методы

Археологические коллекции

Позднеашельские комплексы Юго-Восточного Дагестана представлены двумя стратифицированными стоянками – Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слои 2 и 3) и Дарвагчай-Залив-4 (слои 3 и 5) и двумя местонахождениями с поверхностным залеганием артефактов – Дарвагчай-Карьер и Дарвагчай-Залив-2. На основе результатов анализа археологического материала, а также данных относительного и абсолютного датирования культуросодержащих отложений выделены два культурно-хронологических комплекса [Рыбалко, 2017, 2019; Рыбалко, Кандыба, 2020]. Ранний комплекс II зафиксирован на памятниках Дарвагчай-Залив-1 (слой 3), Дарвагчай-Залив-4 (слой 5) и Дар-вагчай-Залив-2. Находки залегают в сходных геохронологических условиях, их возраст определяется в пределах МИС 11-10 (380–330 тыс. л.н.) [Курбанов, Рыбалко, Янина, 2021]. Поздний культурно-хронологический комплекс I составляют материалы стоянок Дарвагчай-Залив-1 (слой 2), Дарвагчай-Залив-4 (слой 3) и местонахождения Дарвагчай-Карьер, которые датируются в интервале 250–220 тыс. л.н., соответствующем МИС 7 [Там же].

Макроорудия, к которым отно сятся чопперы, пики, нуклевидные скребки и ручные рубила, являются особенностью каменных индустрий обоих культурно-хронологических комплексов. К категории ручных рубил исследователи Дарвагчайского археоло- гического района причисляют не только классические двусторонне обработанные орудия, но и частичные рубила и односторонние рубила – унифасы [Рыбалко, 2019, 2020; Рыбалко, Кандыба, 2020]. Артефакты данной категории мы включили в анализируемые материалы, чтобы расширить количество технологических наблюдений и увеличить выборку.

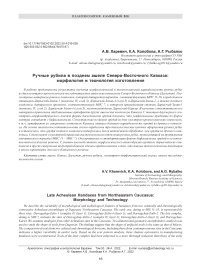

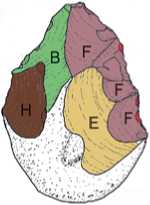

Коллекция ручных рубил из раннего комплекса II насчитывает 12 изделий (рис. 1, 5–9 ). В данном наборе унифасы представлены 2 экз., все остальные орудия являются частично (9 экз.) или полностью (1 экз.) обработанными бифасиальными изделиями.

Коллекция ручных рубил из позднего комплекса I включает 16 экз. (рис. 1, 1–4 ). В ней, по сравнению с более ранними индустриями, возрастает доля двусторонне обработанных классических рубил

Рис. 1. Ручные рубила из ашельских комплексов Юго-Восточного Дагестана. А – культурно-хронологический комплекс I: 1 – Дарвагчай-Залив-1 (слой 2), 2 – Дарваг-чай-Залив-4 (слой 3), 3 – Дарвагчай-Залив-1 (слой 2), 4 – Дарвагчай-Залив-4 (слой 3); Б – культурно-хронологический комплекс II: 5 , 6 – Дарвагчай-Залив-4 (слой 5), 7 – Дар-вагчай-Залив-2, 8 , 9 – Дарвагчай-Залив-1 (слой 3).

(5 экз.), основную часть по-прежнему составляют частичные рубила (9 экз.), мало унифасов (2 экз.).

Геометрико-морфометрический анализ

Для изучения морфологии ручных рубил была использована стандартная процедура геометрико-морфо-метрического анализа, многократно описанная в исследовательской литературе [Costa, 2010; Serwatka, 2014, 2015; García-Medrano et al., 2020; Шалаги-на и др., 2020]. Суть метода заключается в изучении формы предмета посредством многомерного анализа координат меток, фиксируемых на его поверхности на заданном расстоянии [Herzlinger, Goren-Inbar, Grosman, 2017]. В ходе исследования применялся двухмерный геометрико-морфоме-трический анализ контура предметов.

Снятие XY-координат контура предметов производилось в программе серии TPS [Rohlf, 2006]. Для фиксации контура предметов использовались графические изображения ручных рубил с ашельских стоянок Дарвагчая (25 экз.), а также с ашель-ских стоянок Кавказского региона (25 экз.), опубликованные в монографиях В.П. Любина [1998, с. 43, рис. 19, 1 ; с. 103, рис. 53] и В.П. Любина, Е.В. Беляевой [2004, с. 105, рис. 47; с. 107, рис. 49, 2 ; с. 149, рис. 70; с. 176, рис. 83]. Бифаси-альные орудия были ориентированы в соответствии с методикой, описанной С. Макфероном и Г. Дибблом [McPherron, Dibble, 1999], по наиболее длинной оси симметрии.

XY-координаты контура предметов снимались автоматически в программе TPSdig по 60 landmark-меткам начиная от дистального окончания по часовой стрелке. Под landmark-метками, как и другие исследователи [Herzlinger, Grosman, 2018; Serwatka, 2014, 2015; Costa, 2010], мы понимаем оба вида меток, в т.ч. полуметки (semi-landmark), которые расставляются равномерно на заданном расстоянии на поверхности или вдоль контура объекта [Serwatka, 2014; Шалагина и др., 2020]. Количество используемых в исследованиях landmark-меток может быть различным – от 28 [García-Medrano et al., 2020] до 75 [Costa, 2010] и 100 меток

[Serwatka, 2014, 2015]. Их количество и выбор их месторасположения определяются исследователем. Как показывают анализы нижнепалеолитических и среднепалеолитических бифасиальных орудий, для отражения контура ручных рубил достаточно 60 landmark-меток [García-Medrano et al., 2020; Iovita, 2009].

XY-координаты контуров предметов были преобразованы в единую систему посредством прокру-стового анализа в программе PAST (PAleontological STatistics) [Hammer, Harper, Ryan, 2001]. В этой же программе преобразованные данные были подвергнуты анализу главных компонент.

ответствующими археологическим комплексам ЮгоВосточного Дагестана. Среди них – орудия со стратифицированных стоянок Кударо I – 11 экз., Азых, слой 5 – 2 экз., Цонской пещеры – 2 экз. и из подъемных комплексов Сатани-дар – 6 экз., Хейвани – 1 экз., Яштух – 3 экз.

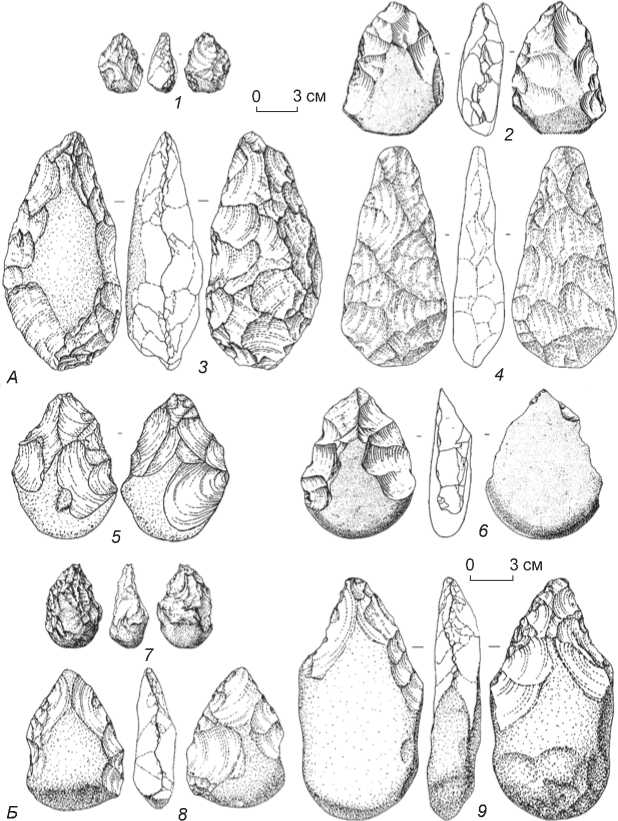

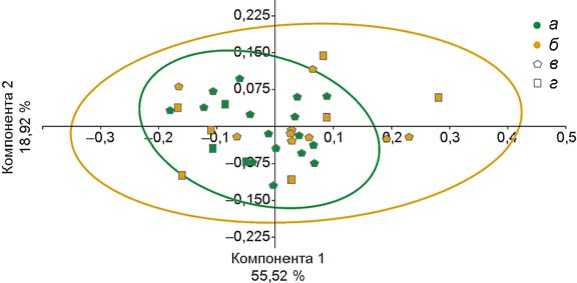

Геометрико-морфометрический анализ контура орудий выявил высокую морфологическую однородность выборки: 74,92 % вариабельности формы ручных рубил покрывается двумя первыми компонентами – 53,79 и 21,13 % соответственно. Первая описывает разнообразие форм орудий от более широких, приземистых до удлиненных, вторая компонента –

Анализ последовательности сколов

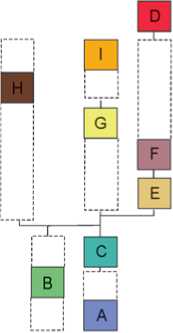

Для реконструкции технологии оформления бифа-сиальных орудий ашельских комплексов Дарвагчай- ского археологического района проведен анализ по- следовательности сколов. Данный метод базируется на детальном изучении всех негативов, фиксируемых на поверхности каменного артефакта [Pastoors, 2000; Kot, 2014; Шалагина, Колобова, Кривошап-кин, 2019]. Для каждого изделия составляется блок-схема, которая представляет собой реконструкцию последовательности поэтапного оформления орудия. Каждому блоку в схеме соответствует группа негативов, похожих по морфологическим характеристикам (снятие производилось с одной ударной площадки, в одном направлении и т.д.) и связанных с решением одной технологической задачи. В статье приводится анализ совокупностей блок-схем, создан- ных на основе графических изображений наиболее типичных орудий. Объектами анализа последовательности сколов стали 18 изделий со стоянок: Дарвагчай-Ка-рьер – 2 экз., Дарвагчай-Залив-1 – 4 экз., Дарвагчай-Залив-2 – 1 экз. и Дарвагчай-За-лив-4 – 11 экз., из них 7 экз. из комплекса II и 11 экз. из комплекса I.

Результаты

Для двухмерного геометрико-морфоме-трического анализа было отобрано 25 ручных рубил с дарвагчайских стоянок. Чтобы обеспечить статистиче скую репрезентативность выборки, а также возможность сопоставления дарвагчайских комплексов с другими ашельскими индустриями Кавказа, рубила из рассмотренных памятников были дополнены двусторонними изделиями с ашельских стоянок региона (25 экз.), культурно и хронологически со- от симметричных листовидных до асимметричных трапециевидных (рис. 2). Орудия из дарвагчайских комплексов, а также из других ашельских индустрий Кавказа отвечают единым морфологическим трендам. На графике в соответствии со значениями двух глав- ных компонент орудия со всех стоянок распределяют- ся равномерно (рис. 2).

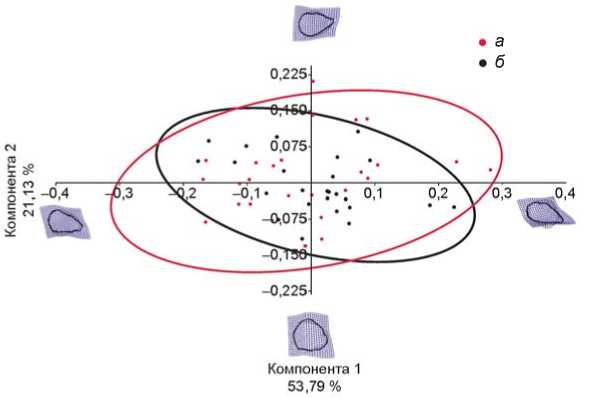

Указанный метод применялся и при сопоставлении морфологии унифасов и двусторонне-обрабо-танных рубил. Геометрико-морфометрический анализ показал, что по форме контура односторонние орудия полностью соответствуют диапазону вариабельности двусторонне-обработанных рубил. На графике распределения орудий в соответствии со значениями двух главных компонент односторонние орудия тяготеют к центру графика и проявляют большее единство по форме, чем двусторонние изделия (рис. 3). То есть при изготовлении односторонних орудий мастера стремились придать им конвергент-

Рис. 2. График распределения ручных рубил из ашельских комплексов Кавказа в соответствии со значениями первых двух главных компонент. 95%-е эллипсы вариабельности объединяют группы орудий из дарваг-чайских комплексов и орудий из остальных ашельских индустрий Кавказа. N=50.

а – ашельские комплексы Дарвагчайского археологического района; б – ашель-ские комплексы Кавказа.

Рис. 3. График распределения ручных рубил в соответствии со значениями первых двух главных компонент. Орудия сгруппированы с учетом наличия признаков бифасиальной или унифасиальной обработки. N=50. а – двусторонне обработанные орудия; б – односторонне обработанные орудия

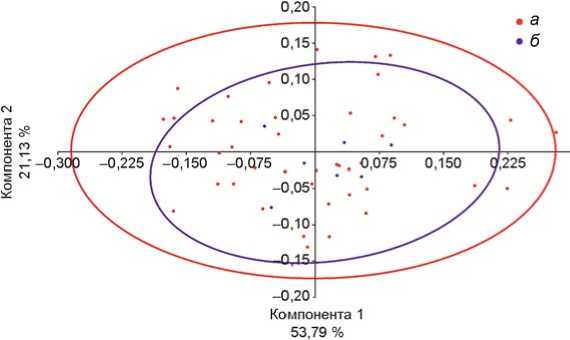

Рис. 4. График распределения ручных рубил в соответствии со значениями первых двух главных компонент. Орудия сгруппированы с учетом их культурно-хронологической принадлежности. N=35.

а – культурно-хронологический комплекс I и синхронные ашельские комплексы Кавказа (МИС 7); б – культурно-хронологический комплекс II и синхронные ашельские комплексы Кавказа (МИС 10-11); в – ручные рубила из дарвагчайских комплексов (Дарвагчай-Залив-1, -4); г – ручные рубила из ашельских комплексов Кавказа (Кударо I, Азых, Цонская пещера).

ную форму, как и при оформлении двусторонних изделий. Это позволяет при изучении технологии изготовления ручных рубил из дарвагчайских комплексов рассматривать унифасы, частично обработанные рубила и классические двусторонние бифасы в рамках одной категории.

С помощью геометрико-морфометрического анализа была проведена оценка морфологической вариабельности ручных рубил из двух культурно-хронологических комплексов. Анализировалась выборка орудий (35 экз.), включавшая, помимо дарвагчай-ских, изделия из кавказских комплексов, для которых известна точная хронологическая атрибуция (10 экз.). Речь идет об объектах, синхронных культурно-хронологическому комплексу I (МИС 7): Кударо I, линзы X – 2 экз., Цонская пещера – 2 экз., а также культурно-хронологическому комплексу II (МИС 10-11): Кударо I, слой 5а/5б – 3 экз., Кударо I, слой 5в – 1 экз., Азых, слой V – 2 экз.

График распределения орудий в соответствии со значениями двух первых компонент показывает, что 95 % эллипса вариабельности орудий из комплекса I (МИС 7) попадает в 95 % эллипса вариабельности орудий из комплекса II (МИС 10-11) (рис. 4). Иными словами, чем древнее орудия, тем они более вариабельны по форме. Орудия из позднего комплекса, проявляя единообразие, тяготеют к центру графика, унифицированной форме (рис. 4).

С помощью анализа последовательности сколов из комплекса I были изучены четыре унифаса, четыре частичных и три классических двусторонних рубила. Выбранные изделия имеют листовидную, овальную или треугольную форму. На всех орудиях выделяется два лезвия, по всему периметру некоторых фиксируется ретушь. У частичных двусторонних рубил доля покрытия галечной коркой на каждой стороне достигает 70 %. Дистальные окончания одно- и двусторонних изделий метрически сходны. У односторонних изделий выборки угол дистального окончания составляет в плане 115–140°, в профиль 50–60°. У двусторонних изделий этот показатель в плане варьирует от 80 до 140°, в профиль 45–83°. Угол рабочих лезвий как у односторонних, так и у двусторонних изделий достигает от 60 до 85°.

Из более древнего комплекса II детально проанализированы два унифаса и пять частичных двусторонних орудий. Изделия листовидной или подтрапециевидной формы. На всех изделиях выборки фиксируется два рабочих лезвия, протяженность которых достигает 3/4 длины изделия. Орудия с ретушью по периметру в данном комплексе отсутствуют. У частичных двусторонних изделий доля покрытия галечной коркой на каждой стороне достигает 50 %. У двусторонних изделий угол дистального окончания составляет в плане 80–110°, в профиль 40–68°, у односторонних изделий 80–90 и 35–50° соответственно. Угол рабочих лезвий 48–70°.

Анализ последовательности сколов позволил определить несколько основных тенденций в оформлении ручных рубил комплексов I и II. Все выявленные тенденции, в целом, характерны как для односторонних, так и для двусторонних орудий дарвагчайских стоянок.

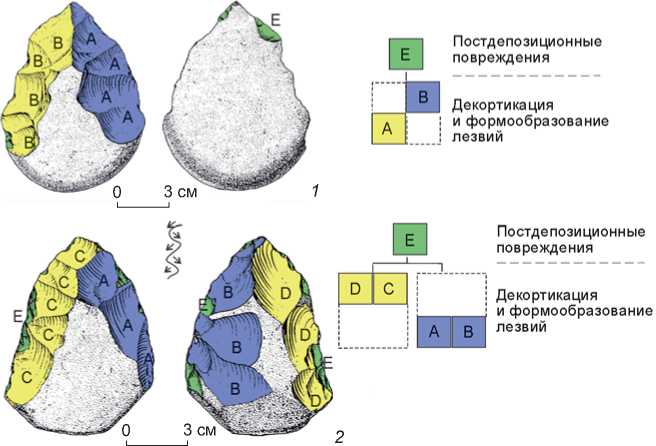

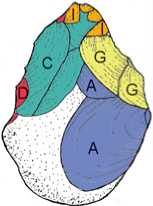

Рис. 5. Схемы оформления ручных рубил стоянки Дарвагчай-Залив-4, соответствующие технологической цепочке 1.

1 – унифасиальное орудие из слоя 5; 2 – бифасиальное орудие из слоя 3.

гиче ская цепочка фиксируется в комплексе I и II.

Цепочка 2, более длинная, включает два основных этапа оформления. На первом этапе производилась декортикация, которая одновременно позволяла решать задачи формообразования; на втором – дополнительная обработка лезвий небольшими сколами (рис. 7). В некоторых случаях дополнительно осуществлялась незначительная базальная или дистальная подработка орудия. В такой операционной последовательности оформлено девять изделий. Количество негативов на каждой из обработанных поверхностей орудий варьирует от 6 до 23. Размеры негативов снятий, в целом, меньше, чем при оформлении, кото-

Проанализированные изделия имеют признаки применения двояко-выпуклого или плоско-выпуклого метода оформления. Выбор метода зависел от формы заготовки. Заготовками для ручных рубил в дарвагчайских комплексах служили в основном гальки различной морфологии, среди которых имеются выраженные плоско-выпуклые формы. Плоско-выпуклый метод использовался, как правило, при оформлении плоско-выпуклых галек. Во всех остальных случаях применялся двояко-выпуклый метод, снятия производились с двух поверхностей попеременно.

Одно- и двусторонние орудия двух комплексов позволяют проследить, независимо от использовавшегося метода, несколько технологических цепочек оформления.

Цепочка 1, самая короткая, соответствует оформлению орудий конвергентной формы с помощью последовательных центростремительных снятий с одной или двух сторон (рис. 5). Обработка была минимальная, дополнительная подправка не производилась. Крупные сколы, являвшиеся одновременно сколами декортикации, обеспечивали конвергентную форму орудия и формировали два рабочих края. Среди проанализированных орудий имеется пять изделий, изготовление которых связано с этой цепочкой операций. Количество снятий с каждой из обработанных поверхностей варьирует от 4 до 11. Судя по размерам по следних негативов снятий, такие орудия оформлялись наиболее крупными сколами (рис. 6). Данная техноло- рое соответствует операционной цепочке 1 (см. рис. 6). Признаки использования технологической цепочки 2 фиксируются в обоих комплексах.

Цепочка 3, самая длинная, связана с тщательной обработкой фасов. Эта цепочка включала декортикацию, формообразование рабочих лезвий, оформление дистального окончания и иногда базальную подработку (рис. 8). Конвергентная форма придавалась орудию в основном на стадии обработки лезвий, а не на начальной стадии декортикации. Цепочке 3 соответствуют четыре орудия. Количество снятий

с

каждой из обработанных поверхностей орудий

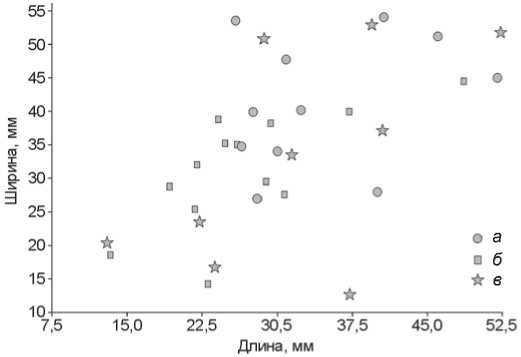

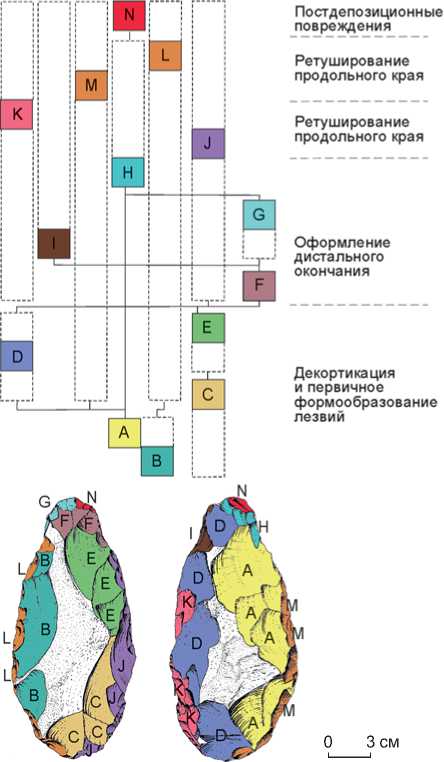

Рис. 6. Размеры негативов снятий на поверхности ручных рубил из дарвагчайских комплексов. Учитывались два последних наиболее крупных негатива на поверхности орудий. а – цепочка 1; б – цепочка 2; в – цепочка 3.

Постдепозиционные повреждения

Подправка дистального окончания

Дополнительная обработка рабочих лезвий

Декортикация и формообразование лезвий

Рис. 7. Схема оформления ручного рубила из слоя 5 стоянки Дарвагчай-Залив-4, соответствующая технологической цепочке 2.

3 cм

варьирует от 18 до 41. Размеры негативов снятий на таких орудиях очень разные – как крупные, так и мелкие (см. рис. 6). Самая длинная технологическая цепочка представлена орудиями только позднего комплекса I.

Обсуждение

Кавказ традиционно считается регионом широкого распространения ашельских индустрий [Любин, 1998; Любин, Беляева, 2004]. Однако существует мнение, что классические ашельские индустрии с бифасами появились здесь не ранее второй половины среднего плейстоцена [Doronichev, Golovanova, 2003; Дороничев, 2004], им предшествовали индустрии без классических ашельских бифасов [Доро-ничев и др., 2007, с. 200–250]. Это предположение небезосновательно: несмотря на многочисленно сть на данной территории памятников с разнообразными ашельскими бифасами [Деревянко, 2014, с. 43–67; Амирханов, 2017], большая часть из них представлена подъемными материалами либо стратифицированными объектами, культурно-хроно-логиче ская принадлежно сть которых определена на основе отно сительных дат [Любин, 1998, с. 13– 96; Кулаков, 2020, с. 77–84]. Соответственно ручные рубила, а именно их морфология и технология изготовления, имеют принципиальное значение для изучении ашеля Кавказа.

Анализ ашельского технокомплекса Кавказа базируется на коллекциях стратифицированных объектов [Любин, 1998, с. 169–173; Кулаков, 2020, с. 77–84; Анойкин, 2016]. Среди стратифицированных позд-неашельских комплексов наиболее известны индустрии пещерных стоянок Кударо-1, Кударо-3, Азых, Цона. Согласно биостратиграфическим данным и абсолютным датам, их формирование относится к периоду, соответствующему кислородно-изотопным стадиям 7–9/10 [Дороничев и др., 2007, с. 200–250]. Однако в силу того, что многие стратифицированные памятники исследовались в первой половине и в середине прошлого века с использованием методики фиксации материала, которая сегодня считается устаревшей, не всегда материал можно соотнести

Рис. 8. Схема оформления ручного рубила из слоя 3 стоянки Дарвагчай-Залив-4, соответствующая технологической цепочке 3.

с конкретным геологическим слоем и, соответственно, составить представление об абсолютном возрасте находок.

В этом плане позднеашельские индустрии ЮгоВосточного Дагестана являются уникальными: они происходят по большей части из стратифицированных отложений, для которых имеются абсолютные даты. На основе данных материалов выделяется два культурно-хронологических комплекса позднего ашеля. Наличие двух комплексов на ограниченной территории позволяет проследить развитие основных способов обработки каменного сырья, в т.ч. базовой технологии изготовления рубил.

Анализ последовательности сколов и морфологии ручных рубил из двух позднеашельских комплексов Юго-Восточного Дагестана позволил выявить преемственность в традиции их изготовлении. Все морфологические и технологические тенденции, которые проявляются в позднем комплексе I, берут начало в раннем комплексе II. Это было зафиксировано на уровне изучения как морфологии орудий, так и последовательности их оформления.

Результаты геометрико-морфометрического анализа показали, что в ранних индустриях ручные рубила по форме были более разнообразны, чем в поздних. Для них характерны асимметричные укороченные контуры, массивное основание. Главные направления в технологии придания изделию листовидной или симметричной формы соответствуют позднему комплексу и появляются в раннем. В целом, в позднем комплексе форма рубил становится более стандартизированной.

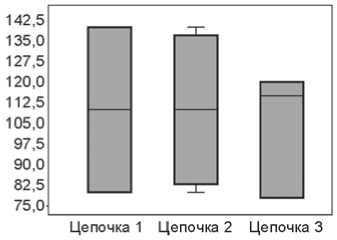

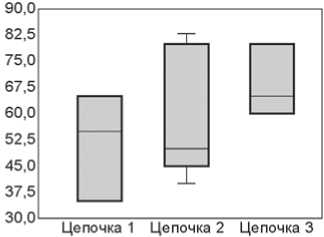

Как показал анализ последовательности сколов, независимо от количества операций в цепочке, мастера, придавая форму орудиям, стремились к единообразию. Основными во всех выделенных цепочках были операции, связанные с формированием лезвий, сходящихся в подтреугольном или закругленном окончании. Ширина и толщина дистальных окончаний орудий, оформленных в рамках разных технологических цепочек, в целом совпадают. Такой же вывод следует из анализа угла дистальных окончаний в плане и в профиль (рис. 9).

Рабочие края либо оформлялись крупными сколами в процессе декортикации, либо подвергались дополнительной обработке. Как показывает анализ последовательности сколов, сходящиеся лезвия и конвергентная форма орудий формировались в ходе целенаправленных действий мастера начиная с этапа декортикации, а не в процессе использования.

Сопоставление технологии изготовления ручных рубил двух разных комплексов показало, что более сложная технология оформления орудий, включающая стадии декортикации, оформления лезвия и подправки дистального окончания, характерна для

А

Б

Рис. 9. Значения углов дистальных окончаний ручных рубил, соответствующие конкретной технологической цепочке.

А - в плане; Б - в профиль.

позднего комплекса I. Технологические цепочки 1 и 2 соответствуют обоим комплексам. Таким образом, поздние индустрии свидетельствуют об усложнении технологии оформления ручных рубил.

Выводы

Представленное исследование было проведено с целью получить ответы на два основных вопроса: фиксируются ли в позднеашельских комплексах Северного Кавказа преемственность и развитие технологии оформления ручных рубил и как технологические особенности производства ручных рубил в дарвагчай-ских комплексах влияют на их морфологические характеристики.

Результаты геометрико-морфометрического анализа позволили выявить вариабельность в морфологии рубил из комплексов I и II. В ранних индустриях форма ручных рубил в плане более разнообразна, чем в поздних. Среди изделий раннего комплекса встречаются относительно симметричные подлистовидные предметы, но большинство составляют асимметричные трапециевидные изделия, для них характерна приземистая массивная форма. Рубила из позднего комплекса I более однородны по морфологии, тяготеют к вытянутым, симметричным, подлистовидным формам.

Орудия из комплекса I подвергались более интенсивной обработке, по сравнению с орудиями из комплекса II. Процесс изготовления орудий становился все более многокомпонентным. Орудия позднего комплекса указывают на использование наряду с короткими технологическими цепочками, которые позволяли подправлять изначальную форму заготовки, более сложной последовательности, связанной с интенсивным преобразованием первичной заготовки.

Таким образом, очевидна морфологическая и технологическая преемственность между хронологически последовательными позднеашельскими комплексами Юго-Восточного Дагестана. В обоих комплексах проявилось стремление мастеров к созданию близких по морфологии рубил – удлиненных, симметричных, подлистовидных. Зафиксирована динамика в развитии технологии: в позднем комплексе она ориентирована на унификацию формы ручных рубил, а также усложнение технологической цепочки их изготовления.

Дискуссионным является вопрос о форме и размере ручных рубил в ашельских комплексах. По мнению одних исследователей, форма ручных рубил является культурным маркером чрезвычайно протяженного отрезка времени. С точки зрения других специалистов, морфологическое сходство ручных рубил из комплексов, географически и хронологически отдаленных друг от друга, является результатом многочисленных операций переоформления [Iovita, McPherron, 2011]. В дарвагчайских индустриях орудия, согласно результатам анализа последовательности сколов, не несут следов переоформления, т.е. ситуативного изменения формы. Следовательно, на примере ручных рубил из комплексов Дагестана мы можем проследить стремление к определенной форме в хронологически последовательных комплексах.

Важными факторами, которые могли влиять на форму бифасов, были качество и форма каменных отдельностей [White, 1998]. Исследования, проведенные на материалах Гешер-Бенот-Якова, показали, что бифасы, выполненные из разного по качеству сырья в рамках традиции одной индустрии, различаются, но не значительно [Herzlinger, Goren-Inbar, Grosman, 2017]. Эти наблюдения подтверждаются результатами исследования бифасов, изготовленных из каменного сырья и бивня [Costa, 2010]. В изученных комплексах не было выявлено устойчивых связей между характером первичного сырья и морфологией законченных орудий. В некоторых случаях первичная форма отдельностей влияла на размеры и интенсивность обработки изделия [Рыбалко, 2021], но не на его морфологию.

К сожалению, в рамках данной работы мы не можем обсуждать функциональность самих ручных рубил в силу плохой сохранности их поверхности.

Можно заключить, что полученные результаты свидетельствуют скорее в пользу гипотезы культурной трансмиссии: популяции следовали определенному шаблону изготовления ручных рубил на протяжении значительного периода (от МИС 11 до МИС 7). Не исключено, что одним из важных способов передачи культурной информации была имитация. Динамика в развитии технологии изготовления ручных рубил проявляется в форме усложнения технологических приемов и стандартизации формы. С учетом значительного морфологического сходства ручных рубил Даге стана и орудий из сравниваемых синхронных комплексов, а также высокой степени стандартизации формы орудий в поздних комплексах, определенной с помощью геометрико-морфологического анализа, результаты проведенного исследования, по нашему мнению, с уверенностью можно экстраполировать и на другие комплексы Кавказа. Однако для более масштабных заключений требуется дополнительное изучение технологии.

Работа выполнена за счет гранта РНФ, проект № 2118-00552.

Список литературы Ручные рубила в позднем ашеле Северо-Восточного Кавказа: морфология и технология изготовления

- Амирханов Х.А. Рубила в ашеле Северо-Восточного Кавказа // РА. – 2017. – № 1. – С. 3–18.

- Анойкин А.А. Археологические материалы комплекса местонахождений Шор-Доре-1–6 в контексте индустрий финала раннего палеолита Приморского Дагестана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2016. – Т. 15. – № 7: Археология и этнография. – С. 49–59.

- Деревянко А.П. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 372 с.

- Дороничев В.Б. Ранний палеолит Кавказа: между Европой и Азией // Невский археолого-историографический сборник: к 75-летию А.А. Формозова. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. – С. 234–261.

- Дороничев В.Б., Голованова Л.В., Барышников Г.Ф., Блэквелл Б., Гарутт Н.В., Левковская Г.М., Молодьков А.Н., Несмеянов С.А., Поспелова Г.А., Хоффекер Д.Ф. Треугольная пещера. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы. – СПб.: Островитянин, 2007. – 270 с.

- Кулаков С.А. Ранний палеолит Кавказа: современное состояние изучения // Зап. ИИМК РАН. – 2020. – № 22. – С. 76–98.

- Курбанов Р.Н., Рыбалко А.Г., Янина Т.А. Хронология и периодизация палеолитических комплексов Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-4) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 161–166.

- Любин В.П. Ашельская эпоха на Кавказе. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1998. – 187 с.

- Любин В.П., Беляева Е.В. Стоянка Homo Erectus в пещере Кударо I. Центральный Кавказ. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2004. – 272 с.

- Рыбалко А.Г. Раннепалеолитические индустрии ашельского облика на территории Дагестана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2017. – Т. 16. – № 5: Археология и этнография. – С. 32–40.

- Рыбалко А.Г. Рубила Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 218–224.

- Рыбалко А.Г. Основные типы макроорудий в ашельских комплексах Юго-Восточного Дагестана // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 199–205.

- Рыбалко А.Г. Особенности сырьевой базы палеолитических индустрий Юго-Восточного Дагестана // Теория и практика археологических исследований. – 2021. – № 4 (33). – С. 107–113.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования ашельских комплексов стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 225–230.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Макроорудия в ашельских индустриях Юго-Восточного Дагестана // Теория и практика археологических исследований. – 2020. – № 3 (31). – С. 82–89.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Анализ последовательности сколов как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. – 2019. – № 1. – С. 145–154.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Чистяков П.В., Кривошапкин А.И. Применение трехмерного геометрико-морфометрического анализа для изучения артефактов каменного века // Stratum plus. – 2020. – № 1. – С. 343–358.

- Bar-Yosef O. The known and the unknown about the Acheulean // Axe age: Acheulian tool-making from quarry to discard. – L.: Equinox, 2006. – P. 479–494.

- Beyene Y., Katoh S., Woldegabriel G., Hart W.K., Uto K., Sudo M., Kondo M., Hyodo M., Renne P.R., Suwa G., Asfaw B. The characteristics and chronology of the earliest Acheulean at Konso, Ethiopia // PNAS. – 2013. – Vol. 110. – P. 1584–1591.

- Corbey R., Jagich A., Vaesen K., Collard M. The Acheulean handaxe: More like a bird’s song than a beatles’ tune? // Evolutionary anthropol. – 2016. – Vol. 25 (1). – P. 6–19.

- Costa A.G. A Geometric morphometric assessment of plan shape in bone and stone Acheulean bifaces from the Middle Pleistocene site of Castel di Guido, Latium, Italy // New Perspectives on Old Stones: Analytical Approaches to Paleolithic Technologies. – N. Y.: Springer Sci., 2010. – P. 23–41.

- Doronichev V.B., Golovanova L.V. Bifacial tools in the Lower and Middle Paleolithic of the Caucasus and their contexts // Multiple Approaches to the Study of Bifacial Technologies. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeol. and Anthropol., 2003. – Р. 77–107.

- Foley R.A. Hominid species and stone tools assemblages: how are they related? // Antiquity. – 1987. – Vol. 61. – P. 380–392.

- García-Medrano P., Maldonado-Garrido E., Ashton N., Ollé A. Objectifying processes: The use of geometric morphometrics and multivariate analyses on Acheulean tools // J. of Lithic Studies. – 2020. – Vol. 7 (1). – Р. 1–16.

- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – N 4 (1). – P. 1–9.

- Herzlinger G., Goren-Inbar N., Grosman L. A new method for 3D geometric morphometric shape analysis: The case study of handaxe knapping skill // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2017. – Vol. 14. – Р. 163–173.

- Herzlinger G., Grosman L. AGMT3-D: A software for 3D landmarks-based geometric morphometric shape analysis of archaeological artifacts // PLOS ONE. – 2018. – Vol. 13 (11). – e0207890.

- Iovita R. Ontogenetic scaling and lithic systematics: method and application // J. of Archaeol. Sci. – 2009. – Vol. 36. – P. 1447–1457.

- Iovita R., McPherron S.P. The handaxe reloaded: a morphometric reassessment of Acheulian and Middle Paleolithic handaxes // J. of Human Evol. – 2011. – Vol. 61. – P. 61–74.

- Kot M.A. The earliest Middle Palaeolithic bifacial leafpoints in Central and Southern Europe: technological approach // Quat. Intern. – 2014. – N 326/327. – Р. 381–397.

- Li H., Kuman K., Li C.-R. Re-examination of the morphological variability of East African handaxes from a comparative perspective // World Archaeol. – 2014. – [Vol.] 46 (5). – P. 705–733.

- Lycett S.J., Cramon-Taubadel, von, N., Foley R.A. A crossbeam co-ordinate caliper for the morphometric analysis of lithic nuclei: a description, test and empirical examples of application // J. of Archaeological Sci. – 2006. – Vol. 33. – P. 847–861.

- Lycett S.J., Schillinger K., Eren M.I., Cramon-Taubadel, von, N., Mesoudi A., Machin A. The role of the individual agent in Acheulean biface variability // J. of Social Archaeol. – 2009. – Vol. 9 (1). – P. 35–58.

- Lycett S.J., Schillinger K., Eren M.I., Cramon-Taubadel, von, N., Mesoudi A. Factors affecting Acheulean handaxe variation: experimental insights, microevolutionary processes, and macroevolutionary outcomes // Quat. Intern. – 2016. – [Vol.] 411, pt. B. – P. 386–401.

- McPherron S.P. What typology can tell us about Acheulian handaxe production // Axe age: Acheulian tool-making from quarry to discard. – L.: Equinox, 2006. – P. 267–286.

- McPherron S.P., Dibble H.L. Stone tool analysis using digitized images: examples from the Lower and Middle Paleolithic // Lithic Technology. – 1999. – [Vol.] 24 (1). – P. 38–52.

- Mithen S. Imitation and cultural change: a view from the Stone Age, with specific reference to the manufacture of handaxes // Mammalian social learning: comparative and ecological perspectives. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. – P. 389–399.

- O’Brien E. The projectile capabilities of an Acheulian handaxe from Olorgesailie // Current Anthropology. – 1981. – [Vol.] 22. – P. 76–79.

- Pastoors A. Standardization and individuality in the production process of bifacial tools – leaf-shaped scrapers from the middle Paleolithic open air site Sare Kaya I (Crimea) // Neanderthals and Modern Humans – Discussing the Transition. Central and Eastern Europe from 50.000–30.000 B.P. – Mettmann: Neanderthal Museum, 2000. – Р. 243–255.

- Roe D. British lower and middle Palaeolithic handaxe groups // Proceedings of the Prehistoric Society. – 1968. – [Vol.] 34. – P. 1–82.

- Rohlf F.J. TPS Utility Program. Version 1.38. – Stony Brook: SUNY, 2006.

- Serwatka K. Shape variation of Middle Palaeolithic bifacial tools from southern Poland: a geometric morphometric approach to Keilmessergruppen handaxes and backed knives // Lithics: the J. of the Lithic Studies Society. – 2014. – Vol. 35. – P. 18−32.

- Serwatka K. Bifaces in plain sight: testing elliptical Fourier analysis in identifying reduction effects on Late Middle Palaeolithic bifacial tools // Litikum. – 2015. – Vol. 3. – P. 13–25.

- Shennan S., Steele J. Cultural learning in hominids: a behavioural ecological approach // Mammalian social learning: Comparative ecological perspectives. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. – P. 367–388.

- Shipton C., Clarkson C. Handaxe reduction and its infl uence on shape: an experimental test and archaeological case study // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2015. – Vol. 3. – P. 408–419.

- Shipton C., Petraglia M.D., Paddayya K. Inferring aspects of Acheulian sociality and cognition from biface technology // Lithic materials and Palaeolithic societies. – Chichester: Wiley- Blackwell, 2009. – P. 219–231.

- Vaughan C.D. A million years of style and function: regional and temporal variation in Acheulean handaxes // Style and function: conceptual issues in evolutionary archaeology. – Connecticut: Bergin and Garvey, 2001. – P. 141–163.

- Weiss M., Lauer T., Wimmer R., Pop C.M. The variability of the Keilmesser-Concept: a case study from Central Germany // J. of Paleolithic Archaeol. – 2018. – Vol. 3 (1). – P. 202–246.

- White M.J. On the significance of Acheulian biface variability in Southern Britain // Proceedings of the Prehistoric Society. – 1998. – Vol. 64. – P. 15–44.