Руническая надпись из Сарыкобы (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Эрдал М., Кубарев Г.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена прочтению и интерпретации новой рунической надписи, найденной на местонахождении петроглифов Сарыкобы, расположенном на северных отрогах Сайлюгемского хребта в Чуйской степи. Надпись входит в состав большой неординарной по запечатленным образам композиции. В ней две строки с 21 и 13 знаками соответственно. Рассмотрено несколько вариантов перевода одних и тех же слов и выбраны наиболее предпочтительные из них. Перевод надписи с двумя вариантами прочтения второй строки «Я написал на скале, ах! О, пожалуйста, говори! Подари мне удачу (или "Отправляясь на битву”) - о - я написал (это)». Установлено, что слово su/su ‘слава, имперское состояние, величие, счастье ’, которое представлено в надписи, является одним из немногочисленных ранних монгольских заимствований в староуйгурском и, вероятно, древнетюркском языках. Сарыкобинская надпись расположена в весьма неприметном месте, знаки небольшие по размеру и вырезаны неглубоко. Это подтверждает мнение исследователей об интимном характере многих алтайских рунических надписей. Они не предназначались для всеобщего обозрения и прочтения. Вместе с тем сарыкобинская надпись приглашает читателей к диалогу, а может быть, содержит призыв к молитве или благословению. Ее содержание в определенном смысле религиозно-философское. Автор надписи мог верить в ее способность передать свое благословение тем, кто ее прочтет. Этим определяется неординарность и значимость данной находки в алтайском корпусе рунических памятников.

Короткий адрес: https://sciup.org/145145972

IDR: 145145972 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.093-098

Текст научной статьи Руническая надпись из Сарыкобы (Юго-Восточный Алтай)

История изучения древнетюркской эпиграфики Алтая насчитывает два столетия. В 1818 г. известный исследователь Сибири Г.И. Спасский впервые опубликовал прорисовку рунической надписи из долины р. Чарыш. В 1865 г. академик В.В. Радлов при раскопках курганов близ с. Катанда нашел еще одну руническую надпись, вырезанную на дне серебряного сосуда. Однако она не привлекла внимания исследователя и была впервые прочитана в самом начале XX в. его учеником П.М. Ме-лиоранским. Единичные рунические надписи на предметах из древнетюркских погребений были обнаружены в 1930-х гг. С.В. Киселевым, Л.А. Евтюховой, С.М. Сергеевым и А.П. Марковым. Однако особенно интенсивно древнетюркская эпиграфика Алтая изучалась во второй половине XX в. Были зафиксированы многочисленные надписи на скалах и стелах в Центральном и Южном Алтае. Достаточно сказать, что местонахождение петроглифов Калбак-Таш I до сих пор остается крупнейшим скоплением наскальных рунических надписей древнетюркской эпохи на территории не только Республики Алтай, но и всей России [Кубарев В.Д., 2011, с. 9, прил. IV; Тыбыкова, Невская, Эрдал, 2012, с. 4, 69]. Свой вклад в пополнение корпуса алтайских рунических памятников внесли такие исследователи, как А.И. Минорский, А.П. Окладников, Б.Х. Кадиков, В.Д. Кубарев, В.А. Кочеев и др. Переводом этих текстов в разные годы занимались филологи, археологи и историки С.В. Киселев, К. Сейдак-матов, Э.Р. Тенишев, Н.А. Баскаков, С.Г. Кляшторный, Д.Д. Васильев, И.Л. Кызласов, А.Т. Тыбыкова, М. Эрдал, И.А. Невская и др. Итогом исследований стали обобщающие работы, изданные в последние годы [Тыбыкова, Невская, Эрдал, 2012; Васильев, 2013; Конкобаев, Усе-ев, Шабданалиев, 2015]. Если в каталоге древнетюр-ских рунических памятников представлено 90 лаконичных текстов с территории Алтая [Тыбыкова, Невская, Эрдал, 2012, с. 32–43], то в атласе уже 101 [Конкобаев, Усеев, Шабданалиев, 2015, с. 4, 302–340]. С учетом новых находок [Тугушева, Кляшторный, Кубарев, 2014; Кубарев Г.В., 2016; Киндиков Б.М., Киндиков И.Б., 2018, с. 18–19, 35–36, 44, 57, 61], в т.ч. еще не опубликованных, их количество на сегодняшний день может составлять ок. 110–120. В 2018 г. в Чуйской степи была обнаружена новая руническая надпись.

Местонахождение и описание надписи

В ходе разведочных работ Чуйского отряда ИАЭТ СО РАН было зафиксировано по меньшей мере шесть новых местонахождений петроглифов на северных отрогах Сайлюгемского хребта, протянувшихся в Чуйской степи на 18–20 км от горы Жалгыз-Тобе до р. Бура- ты. Руническая надпись найдена в составе небольшой группы петроглифов в урочище Сарыкобы (алт. «желтый, рыжий лог»), находящемся примерно в 3 км к юго-западу от с. Жана-Аул (рис. 1). В нескольких композициях этого местонахождения насчитывается до 100 фигур животных и людей. Подавляющее большинство из них выполнено в технике выбивки и относится к эпохе поздней бронзы – раннему железному веку.

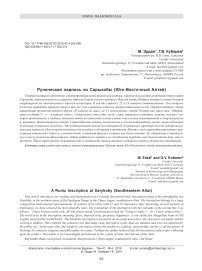

Руническая надпись входит в состав неординарной по воспроизведенным образам композиции размером 100 × 110 см. Петроглифы нанесены на горизонтальную скальную поверхность, которая сильно патинизирова-на. В композиции насчитывается 22 фигуры животных и людей. В центре расположены большие изображения бегущего оленя с ветвистыми рогами, медведя и четырех выстроившихся в ряд птиц, напоминающих журавлей [Кубарев Г.В., 2018, рис. 2]. Эту композицию можно назвать центральной в составе небольшого петроглифического комплекса Сарыкобы. Руническая надпись нанесена в ее верхней, северо-западной части (рис. 2).

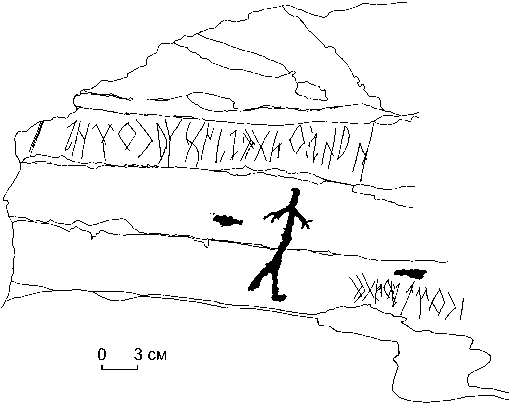

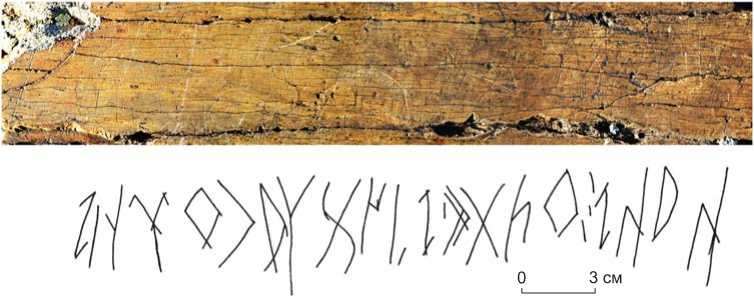

Первая строка надписи расположена горизонтально (с учетом общей ориентации ранних петроглифов на скальной поверхности) и насчитывает 21 знак (рис. 2, 3). Она вписана автором в естественное полотно – горизонтальную полосу, образованную двумя трещинами. Последний знак почти упирается в край скальной поверхности. В 2,5 см от него вырезаны три близко расположенные друг к другу косые линии. В 8 см книзу от начала первой строки нанесена вторая. Она насчитывает 13 знаков (см. рис. 2, 4). Строки параллельны друг другу. Высота знаков колеблется от 3 до 5 см и составляет в среднем 3,5 см. Некоторые из них, особенно во второй строке, расположены очень близко друг к другу. Знаки вырезаны о стрым предметом в один прием, сильно патинизированы, а потому хорошо различимы только при естественном освещении сбоку. Строки разделяют выбитые фигура человека, относящаяся, судя по изображению трехпалых рук, к позднему бронзовому веку, и два аморфных пятна (см. рис. 2). Трудно объяснить, почему автор нанес вторую строку надписи так далеко от первой, под которой места более чем достаточно. Тем не менее она была выгравирована отдельно и буквально втиснута между лункой и выбитым пятном.

Интерпретация надписи

Прочтение и интерпретация надписи основаны на многочисленных фотографиях и тщательной прорисовке, выполненных одним из авторов статьи в полевых условиях. Копирование производилось на прозрачные полимерные материалы с последующим уточнением знаков при помощи фотоснимков. Фотографировались как обе строки, так и группы отдельных знаков, чтобы

Рис. 1. Расположение петроглифического памятника Сарыкобы.

Рис. 2. Прорисовка двух строк рунической надписи.

Рис. 3. Фото и прорисовка первой строки рунической надписи.

Рис. 4. Фото и прорисовка второй строки рунической надписи.

была возможность максимального увеличения цифрового снимка. Копирование знаков надписи осложнялось тем, что они были неглубоко прорезаны острым предметом, а также наличием, возможно, случайных линий, присутствие которых на горизонтальной поверхности скалы вполне объяснимо (прохождение скота, смещение небольших камней и пр.). Тем не менее подавляющее большинство знаков четко различимо, особенно при боковом солнечном освещении.

Несмотря на то что строки расположены не очень близко друг к другу, у нас нет оснований говорить о двух отдельных надписях. Строки связаны между собой характерными особенностями, двумя графическими и одной орфографической. В обеих знаки А ин-

вертированы по сравнению с канонической формой этой графемы, а знаки Ь 2 имеют преимущественно вид ромба с минимальным продолжением (если оно вообще имеется) линий внизу. Ни в одной из этих строк гласные глаголов biti- и ber- не выражены эксплицитно.

Приведем транслитерацию надписи с использованием общепринятой для тюркской руники системы:

k1 y1 k1 A : b2 t2 d2 m : A : s2 ẅ z l2 y1 w b2 r2 ŋ2 A s2 w b2 r2 I p A : b2 t2 d2 m

Сравнивая эту транслитерацию с прорисовкой надписи, необходимо остановиться на нескольких моментах. В первой строке после слова b2t2d2m вырезана вертикальная разделительная черта на среднем уровне линии письма, затем после буквы А – еще одна на нижнем уровне. Обычно знак, разделяющий слова, состоит из двух черточек, расположенных одна под другой. По мнению М. Эрдала, обе черты относятся к одному знаку-словоразделителю, который в транслитерации обозначен двоеточием (общепринятое обозначение словоразделителя, состоящего из двух частей). Вероятно, они должны быть поняты именно таким образом, или же какую-то из этих черточек можно считать случайной линией. Черта после буквы А соответствует тому, что мы видим и в других местах надписи, но черта перед ней также имеет смысл, т.к. буква А в действительности не относится к слову biti-d-im .

Стреловидный знак ( wq ) во второй строке, по-видимому, следует читать как I : «крюк», видимый на его передней (левой) стороне, кажется, является частью гораздо более длинной наклонной линии на скале (или, скорее, двух естественных линий, которые параллельны в этом месте). После I , по мнению М. Эрдала, следует знак p , не замеченный Г.В. Кубаревым. В случае если там нет этого знака, М. Эрдал предлагает интерпретировать I перед ним как инвертированное p . Иначе такая последовательность букв, как b2r2I или s2wb2r2I , не имела бы смысла. Предпоследний знак второй строки, переданный на прорисовке вертикальной линией, следует интерпретировать как букву s2 . Но использование этой буквы в данном контексте не имеет смысла, поэтому М. Эрдал предлагает считать линию случайной.

Приведем транскрипцию текста, добавив подразумеваемые гласные в скобках:

k(a)y(a)ka b(i)t(i)d(i)m - ä! sözl(ä)yü b(e)r(i)ŋ - ä!

su b(e)r(i)p - ä b(i)t(i)d(i)m

Перевод надписи с двумя возможными вариантами во второй строке следующий:

Я написал на скале, ах! О, пожалуйста, говори!

Подари мне удачу (или ‘Отправляясь на битву’) – о – я написал (это).

Комментарии к переводу

По мнению М. Эрдала, знак A, не являющийся морфологическим элементом предыдущего слова, следует воспринимать как восклицание, а не в качестве просто- го словоразделителя, хотя вопрос о его значении не решен окончательно (см.: [Erdal, 2002, S. 56, Fuβn. 12], где показано, что этот элемент является сингармонич-ным, т.е. подчиняется гармонии гласных). Перевод слова ber- как ‘пожалуйста’ нуждается в объяснении. М. Эрдал уже писал об использовании этого глагола, в первую очередь означающего ‘дать (давать)’ и только во вторую очередь – ‘милостиво (любезно)’ [Erdal, 2004, p. 260–261]*.

Написание первого слова во второй строке является нерегулярным, т.к. в нем согласный s2 , обычно сочетающийся только с гласными переднего ряда, употреблен с заднерядным w . Это не вопиющее нарушение орфографических правил рунического письма, поскольку нерегулярности при использовании знаков, обозначающих сибилянтов, изобилуют даже в орхон-ских текстах**. Но нерегулярность в написании сегмента s2w не позволяет нам ответить на вопрос, как читать слово: в фонетической транскрипции с гласным переднего или заднего ряда. В первом случае это могло быть sü ‘армия’, либо sö ‘далекое прошлое’, либо заимствованное китайское слово sü ‘предисловие’; во втором – so ‘цепь, оковы’. Еще одним, пятым вариантом прочтения может быть существительное, означающее ‘слава (триумф)’, которое пишется как suu или süü в древних уйгурских источниках, обсуждаемых в дальнейшем. Три возможных варианта – ‘далекое прошлое’, ‘предисловие’ и ‘цепь’ – совершенно не подходят по смыслу в данном конкретном контексте в качестве объекта к глаголу ber- ‘давать’ и с автором надписи в роли субъекта.

Если предположить чтение b2r2 как bar- ‘идти’, невзирая на наличие переднерядных согласных, ввиду упомянутых нарушений сингармонии, то можно допустить чтение sü ‘армия’. Тогда sü bar- следует переводить как ‘идти в бой (битву)’, даже несмотря на то, что первое слово имеет форму именительного падежа, а не дательного. Подобная интерпретация основывается на параллели с выражением sU yori- (yori- ‘идти’ также непереходный глагол), которое встречается в трех местах орхонских надписей: oydUn kagangaru sU yorilim - «Давайте вести войну против восточного кагана» в строке N5 надписи в честь Тоньюкука, повторение sUyorilim с аналогичным значением в строке N11 этого же текста и kok oyUgyoguru sU yorip... suvsiz käçdim – «Я прошел (с) армией без воды... пересекая Голубую пустыню» на юго-восточной стороне памятника Бильгэ-кагана. Слова в именительном падеже с дативным содержанием при непереходных глаголах в древнетюркском языке встречаются довольно ред- ко*. Основной проблемой такой интерпретации является написание bar- согласными, сочетающимися с гласными переднего ряда; возможно, хотя на самом деле весьма маловероятно, что разновидность рунического рукописного шрифта, с которым был знаком писавший, не включала в себя буквы b1 и r1**.

Слово su / sü – ‘слава, имперское состояние, величие, счастье’ обычно пишется с двумя гласными буквами [Ligeti, 1973, p. 2–6]. Л. Лигети находит его в ряде уйгурских и монгольских текстов династии Юань, в которых оно всегда употребляется применительно к монгольскому императору. В уйгурском языке производные от данного слова имеют суффиксы как с переднерядными, так и с заднерядными гласными, в монгольском – только с заднерядными, но Л. Лигети смог этимологически связать их с несколькими другими монгольскими лексемами, имеющими переднерядные гласные. Поскольку он нашел использование этого существительного в уйгурских текстах только периода монгольского правления, Л. Лигети рассматривает его в качестве монгольского заимствования в староуйгурском языке, которое сохранилось и в чагатайском. Тем не менее в манихейском тексте, изданном П. Циме, данное слово присутствует в выражении ulug kutun suun yalanar – «пылающий огромным величием и славой» (строка 435) [Zieme, 1975]. Слова kut и suu здесь используются в качестве бинома в творительном падеже. Kut – это ‘благосклонность небес’, отсюда ‘везение’ и ‘счастье’, вполне синонимичные suu . Их употребление с глаголом yal-in+a- , образованным от yal-in ‘пламя’, не является неожиданным: ранние монгольские рукописи содержат бином suu jali , в котором jali – тюркское заимствование yalin . В сноске Л. Лигети указывает, что suu jali в более поздних ксилографических изданиях было заменено на cog jali , где cog ‘свечение, жар’ также тюркское заимствование. По мнению Е. Вилкинса (устное сообщение), уйгурские слова su / sü , зафиксированные в то же время, также относятся к Юаньскому периоду и, как правило, использовались при описании императора. Л. Лигети прав в своей этимологии, и никаких сомнений в прочтении ранней манихейской ру-

*М. Эрдалу известны только словосочетания baçak olor - ‘держать пост’ (с olor - ‘сидеть’), упомянутое пять раз в раннем манихейском тексте Xwastvānīft, и dyan olor - в буддийском источнике Wutaishanzan, B, r 10, в котором глагол olor - сопровождается заимствованным словом dhyana , обычно переводимым как ‘медитация’. Следует обратить внимание на то, что все случаи такого использования yori -и olor - – это устойчивые выражения.

**В большинстве рунических надписей у 1 не отличается от гораздо более распространенной у2 . Очень немногие из них имеют явное различие между a и ä , которое выглядит как 1 2 сверху и с снизу, что засвидетельствовано, например, в надписи E15 (см.: [Erdal, 2002, S. 56–57]).

кописи не возникает. Следовательно, это слово одно из немногочисленных ранних монгольских заимствований в староуйгурском языке*. В таком случае оно могло быть использовано и в сарыкобинской надписи, даже если имело монгольское происхождение.

Фраза su / sü ber- синонимична выражению kut ber- ‘благословить кого-либо’. Последнее встречается во втором предсказании «Ырк Битиг» – книге предзнаменований, также написанной руническим письмом. Бог там говорит: Kut bergäy män : – «Я принесу (тебе) удачу». Человек, сделавший сарыкобинскую надпись, мог верить в ее способность передать свое благословение тем, кто ее прочтет. Такое толкование второй строки можно связывать с фразой sozlayU beriy-a! первой строки. Кому адресован этот императив? Обращение могло быть вежливым призывом к человеку либо существу, или же автор мог подразумевать множество адресатов. Мы не знаем, является ли надпись приглашением к диалогу или призывом к молитве либо благословению. Ее содержание напоминает два предложения в енисейской рунической надписи**, обнаруженной А.В. Адриановым: (ä)sizni sözl(ä)ti b(i) tiyUr b(a)n. uk(u)gli k(i)si (a)rka sozl(a)yU b(e)rd(i)m -«Я пишу, заставляя горе (скорбь) говорить. Я говорил с понимающими людьми»*** [Erdal, 1998, S. 89]. Автор этой надписи представляет себя в качестве инициатора диалога. Если он заставляет свою скорбь говорить, то не может ли и автор анализируемого текста «приглашать» его собственные слова «высказаться» и выразить su / sü ‘благословение’?

Слово, читаемое как (ä)sizni и интерпретируемое как ‘скорбь’ (в винительном падеже) в енисейской надписи, можно прочитать и как sizni – местоимение 2-го лица множественного числа в винительном падеже, имеющее значение множественности адресатов и/или вежливого обращения к одному или многим. Фраза sizni sözl(ä)ti b(i)tiyür b(ä)n могла бы означать

«я пишу, заставляя вас говорить». Такое толкование данной надписи, «заставляющей ее читателя говорить», поддерживало бы наше прочтение и интерпретацию сарыкобинской надписи.

Заключение

Сарыкобинская надпись расположена на горизонтальной поверхности в весьма неприметном месте, знаки небольшие по размеру, вырезаны неглубоко в один прием – все это подтверждает высказанное исследователями мнение об интимном характере многих алтайских рунических надписей [Кызласов, 2005, с. 435; Тыбы-кова, Невская, Эрдал, 2012, с. 17]. Они не предназначались для всеобщего обозрения и прочтения. Вместе с тем внимание автора сарыкобинской надписи, несомненно, привлекла большая и мастерски выполненная наскальная композиция эпохи поздней бронзы – раннего железа. Хотя бы потому, что в этом месте других подобных петроглифов нет (остальные значительно более скромные как по площади, так и по количеству образов). Не выявлены здесь и другие рунические надписи, а также петроглифы или граффити древнетюркской эпохи. На рисунке изображены охотники с луками, олень с ветвистыми рогами, медведь, несколько птиц (вероятно, журавлей). И хотя прямой связи содержания сарыкобинской руниче ской надписи с этой наскальной композицией не прослеживается, последняя, по-видимому, являлась своего рода указателем, призванным привлечь внимание к надписи.

Обнаружение каждой новой рунической надписи на Алтае является значительным научным открытием. В еще большей степени это справедливо для Кош-Агачского р-на Республики Алтай, граничащего с Монголией. На сегодняшний день здесь известно 13 рунических памятников, тогда как в Онгудай-ском р-не (Центральный Алтай) – 75–80. К тому же только пять из них нанесены на скалы, остальные вырезаны на стелах либо предметах из погребений.

Подводя итог нашему исследованию, необходимо сказать, что перед нами хорошо читаемая, но все еще довольно загадочная надпись, в которой, по-видимому, имеется заимствование из протомонголь-ского языка. Ее содержание в определенном смысле религиозно-философское. Надпись приглашает читателей к диалогу, а может быть, содержит призыв к молитве или благословению. Этим определяется ее неординарность и значимость в алтайском корпусе рунических памятников.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 0329-2019-0003.

Список литературы Руническая надпись из Сарыкобы (Юго-Восточный Алтай)

- Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. – Астана: Prosper Print, 2013. – Ч. 1: Древнетюркская эпиграфика Алтая. – 268 с.

- Киндиков Б.М., Киндиков И.Б. Древние надписи Онгудайского района. – Горно-Алтайск: [б. и.], 2018. – 112 с.

- Конкобаев К., Усеев Н., Шабданалиев Н. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай. – Астана: Ғылым, 2015. – 368 с.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 444 с.

- Кубарев Г.В. Руническая надпись из Калбак-Таша IIв Центральном Алтае (к вопросу об азах и территории ирасселения) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 92–101.

- Кубарев Г.В. Археологические разведочные работы в Центральном и Юго-Восточном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. ХXIV. – C. 280–284.

- Кызласов И.Л. Особенности тюркской рунологии // Центральная Азия: Источники, история, культура: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию Е.А. Давидович и Б.А. Литвинского (3–5 апр. 2003 г., г. Москва). – М.: Вост. лит., 2005. – С. 427–449.

- Тугушева Л.Ю., Кляшторный С.Г., Кубарев Г.В. Уйгурская и рунические надписи из местности Уркош (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4. – С. 88–93.

- Тыбыкова Л.Н., Невская И.А., Эрдал М. Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2012. – 152 с.

- Erdal M. Eine unbekannte Jenissei-Inschrift aus der Adrianov–Kollektion // Bahşı Ögdisi: Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags. – Freiburg; Istanbul: Simurg, 1998. – S. 83–96.

- Erdal M. Anmerkungen zu den Jenissei-Inschriften // Splitter aus der Gegend von Turfan: Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags. – Istanbul; B.: Safak Matbaacilik, 2002. – S. 51–73.

- Erdal M. A Grammar of Old Turkic. – Leiden; Boston: Brill, 2004. – XII, 575 p. – (Handbook of Oriental Studies = Handbuch der Orientalistik. Section 8: Central Asia; Bd. 3).

- Ligeti L. À propos d’un document ouigour de l’époque mongole // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. – 1973. – Vol. 27, N 1. – P. 1–18.

- Maue D. Khuis Tolgoi: Signs and sounds // J. Asiatique. – 2018. – Vol. 306, iss. 2. – P. 291–301.

- Vovin A. Groping in the dark: the fi rst attempt to interpret the Bugut brāhmī inscription // J. Asiatique. – 2019. – Vol. 307, iss 1. – P. 121–134.

- Zieme P. Manichäisch-türkische Texte: Texte, Übersetzung, Anmerkungen. – B.: Akademie-Verl., 1975. – 90 S. – (Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients. Berliner Turfantexte; Bd. 5).