Русские консерваторы начала XX века о Византии и византизме

Автор: Стогов Д.И.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена позиции русских консерваторов начала XX в. по византийской проблематике. Автор проанализировал ряд публицистических статей, очерков, публичных речей, проповедей известных священнослужителей, ученых, писателей, публицистов, политиков, разделявших консервативные взгляды. Отмечается, что русские правоконсервативные политики, публицисты, ученые, священнослужители начала XX в., отталкиваясь от триады графа С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», в трудах и публичных выступлениях подчеркивали важность обращения к византийскому наследию. Делается вывод о том, что обращение русских правых к Византии, ее культуре и традициям объяснялось в первую очередь тем, что именно из Константинополя Русь восприняла христианство. Не отрицалась ими и идея о России как хранительнице православия, которой она стала после падения Константинополя. Однако теория Третьего Рима, известная с XVI в., практически не использовалась. Анализ трудов русских консерваторов начала XX в. позволяет заключить, что основу их позиции по Византии следует искать главным образом в работах выдающегося русского мыслителя К. Н. Леонтьева, в особенности в его сочинении «Византизм и славянство». В статье отмечается, что консерваторы начала XX в. творчески переосмысляли идеи Леонтьева о византизме (сохранение в государстве монархического начала и сословного строя, послушание властям, церковность, принцип симфонии властей, идея «сильного государства» и т. д.).

Византизм, славянофилы, консерваторы, правые, монархисты, религия, политика, патриотизм, православие, самодержавие, народность

Короткий адрес: https://sciup.org/140309229

IDR: 140309229 | УДК: [1:329](470+571)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_120

Текст научной статьи Русские консерваторы начала XX века о Византии и византизме

Актуальность проблемы. В сегодняшних геополитических условиях, когда многовековое противостояние России и Запада вступило в новую фазу крайней напряженности, представляется актуальным обращение к богатому наследию классиков русской консервативной мысли. Еще более ста лет назад они пытались ответить на сложные вопросы о месте России в мире, о предназначении Российского государства, размышляли о православной сущности русской цивилизации, о взаимоотношениях России с Западом и Востоком. Русские консерваторы (правые силы) начала ХХ в., отстаивавшие, как и все консервативные мыслители, традиционный уклад1, выступали с монархических позиций. Они, придерживаясь уваровской триады, считали идеальным государственным устройством самодержавие. Часть консерваторов (правые, умеренно правые) при этом допускали создание и развитие представительных органов государственной власти (Государственной думы), исходя из славянофильской формулы «силу мнения — народу, силу власти — царю»2. Другая группа консерваторов (крайне правые, черносотенцы) исходили из убеждения, что в сложных политических условиях, когда Российская империя стояла перед лицом ярко выраженной революционной угрозы, любое народное представительство весьма опасно. Отсюда — известное недоверие, которое испытывала часть крайне правых (прежде всего — члены Всероссийского Дубровинского Союза русского народа во главе с доктором А. И. Дубровиным) к деятельности Государственной думы.

Так или иначе, практически все русские консерваторы начала ХХ в., вне зависимости от их отношения к наличию или отсутствию народного представительства, считали своими предшественниками славянофилов3, изучали и цитировали их труды. Особый интерес они проявляли к наследию идеолога «позднего славянофильства» К. Н. Леонтьева4, в том числе, несомненно, к его ключевой работе «Византизм и славянство»5, которая, собственно, и определяла понятие «византизм», а также роль византийского наследия в формировании социально-политической и культурной жизни славянства.

Историография проблемы. В трудах современных исследователей содержатся отдельные суждения об отношении русских консерваторов начала ХХ в. к Византии, византизму, византийскому наследию. В частности, о значении позиции К. Н. Леонтьева, о византизме и о влиянии теории мыслителя на мировоззрение монархистов писал известный историк монархического движения С. А. Степанов6. На то, что русские консерваторы начала ХХ столетия говорили о неразрывной связи русской цивилизации с греческо-византийской цивилизацией, указывает известный исследователь М. Л. Размолодин7. Историк также отмечает, что большое влияние на формирование воззрений правых на Византию оказали труды великого русского философа Н. Я. Данилевского. Данилевский писал о «грубом насилии», изначально, со времен раннего Средневековья, царившем в западном мире по отношению к другим народам и ко всем инакомыслящим, тогда как православные цивилизации (сначала византийская, а затем, как ее наследница, и русская) отвергли языческий принцип «человек человеку волк» и способствовали выработке братских отношений со всеми народами, которые так или иначе попадали в орбиту влияния православных8.

О значении основополагающего труда К. Н. Леонтьева, посвященного византизму и славянству, в деле развития правоконсервативной идеологии конца XIX — начала ХХ в. пишет известный историк А. В. Репников9. О влиянии византийской культуры и византийского наследия при формировании русской цивилизации писал известный мыслитель В. В. Кожинов, снабдив свою публицистическую книгу, посвященную монархистам, обширным историософским приложением «О византийском и монгольском „наслед-ствах“ в судьбе России»10 и предприняв «своего рода оправдание Византийской империи»11.

Вместе с тем стоит отметить, что до настоящего времени отсутствует какое-либо исследование, посвященное специально теме отношения русских консерваторов начала ХХ в. к Византии и византизму. Настоящая статья призвана отчасти восполнить этот существенный пробел.

Русские консерваторы начала ХХ в. и исследование византийской цивилизации. Интерес к византийскому наследию, в том числе научный, проявляли

Современное издание «Истории Византии» Ю. А. Кулаковского

многие известные русские правоконсерва тивные деятели — ученые, специалисты в различных областях знаний. Так, известный филолог-классик, публицист, историк, педагог, член-корреспондент Императорской академии наук Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919), являвшийся также убежденным монархистом, членом старейшей монархической организации царской России, Русского собрания, членом Совета Киевского клуба русских националистов, участником монархического академического движения, написал трехтомную «Историю Византии», которая не потеряла свою научную значимость и в настоящее время, сравнительно недавно была переиздана12.

А известный ученый-правовед, специалист по римскому праву, приват-доцент Санкт-Петербургского университета (впоследствии профессор Юрьевского университета), филолог, литературный критик, библиофил, поэт Борис Владимирович Никольский (1870–1919), одновременно являвшийся монархистом, членом Русского собрания и Главного совета Союза русского народа (впоследствии — Всероссийского Дубровин-ского Союза русского народа), в своем дневнике признавался, что еще в молодости проявлял интерес к изучению византийского права, подчеркивал важность его ис-следования13. В частности, ученый обращался к теме брачного имущества в Византийской империи14. Профессиональный интерес к Византийской империи проявляли и другие русские монархисты. Известный генерал от кавалерии, поздний славянофил, писатель, публицист Александр Алексеевич Киреев (1833–1910), который был членом Союза русского народа15, в своих произведениях вслед за Н. Я. Данилевским и К. Н. Леонтьевым фактически проделал скрупулезный анализ влияния византийской культуры на формирование русской цивилизации16.

Непредвзятый интерес к Византии, византийскому наследию и к проблеме византизма со стороны русских консерваторов начала ХХ в. вполне объясним, если учитывать то обстоятельство, что значительная их часть считала себя последователями учения славянофилов (а иногда, как в случае с А. А. Киреевым и Б. В. Никольским, — непосредственными представителями славянофильства), которые противопоставляли русскую цивилизацию западной, одновременно изучая корни русской цивилизации, ее истоки, во многом связанные с византийским наследием.

Рассмотрим некоторые сюжеты, касающиеся Византии и византизма, раскрытые в трудах и публичных выступлениях правоконсервативных мыслителей.

Византийские идеалы и русские монархисты начала ХХ в. Идея Третьего Рима и ее интерпретация. Широко используя впервые введенное К. Н. Леонтьевым понятие «византизм»17, рассматривая его как охранительную идею, культуру18, русские консерваторы начала ХХ в. переосмысляли учение Леонтьева о византизме (в том числе такие его компоненты, как сохранение в государстве монархического начала и сословного строя, послушание властям, церковность, принцип симфонии властей, идея «сильного государства» и т. д.).

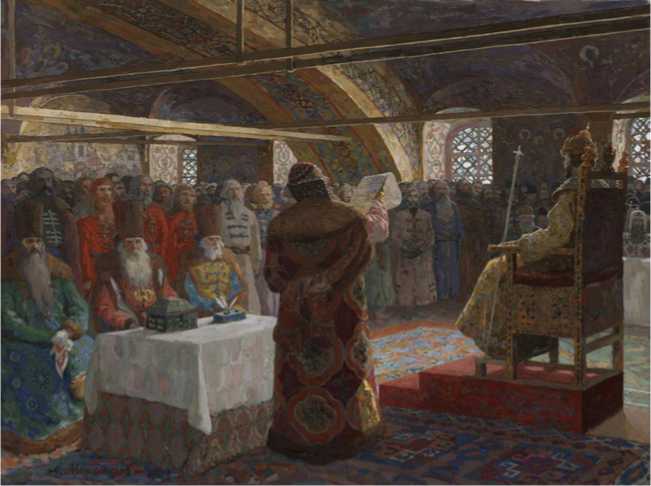

Особое место в мировоззрении правых занимала, безусловно, монархическая идея. Русские консерваторы начала ХХ в. неизменно подчеркивали, что российские самодержцы являются продолжателями дела византийских императоров. К примеру, в произведениях генерала А. А. Киреева и проповедях священномученика протоиерея Иоанна Восторгова нередки упоминания равноапостольного царя Константина, римского императора, ставшего основателем Византии19. Священномученик Иоанн прямо называет великого князя Владимира, крестителя Руси, «новым Кон-стантином»20. Монархисты восхищались государственным устройством Византии. Им импонировала идея «симфонии властей». Вместе с тем некоторые из них делали при этом важные уточнения. Так, А. А. Киреев указывал, что в Византийской империи император совещался с Сенатом, а также со своим советом, но византийская система была весьма далека от сотрудничества московских царей с Земскими со борами, которое выработалось в М осковской Руси. Это сотрудничество, по мысли

Земский собор. Худ. А. Ф. Максимов, 1908 г.

позднего славянофила, в отличие от Византии, давало полноценное общение государя со своим народом, и устанавливаемая таким образом связь придавала «правительству необыкновенную устойчивость»21. Таким образом, считая Россию в деле монархической государственности преемницей Византии, русские консерваторы, вслед за славянофилами, еще более восхищались самобытными идеями допетровской Руси.

Бывший народоволец, а затем убежденный монархист, редактор «Московских ведомостей» Лев Александрович Тихомиров (1852–1923) в фундаментальном труде «Монархическая государственность» проанализировал особенности византийской государственности, писал в этой связи о «конце римского абсолютизма»22, о «соединении христианской и Римской идеи»23. Вместе с тем мыслитель полагал, что Византия до конца так и не изжила «римский абсолютизм», что впоследствии привело к определенной двойственности, когда византийский кесарь, будучи уже христианским государем, проповедуя «более совершенный государственный строй» (вокруг императора теперь была «живая Церковь, носительница Божественной нравственной воли»), тем не менее оставался «носителем власти управительной», подобно императорам Римской империи24. По мнению Тихомирова, именно это обстоятельство позднее сыграло пагубную роль в судьбе Византии25.

Размышления священномученика прот. Иоанна Восторгова о византийском самодержавии и его недостатках во многом перекликаются с суждениями Л. А. Тихомирова. Священник отмечал, что на определенном этапе византийские государи перестали защищать свою Церковь от «врагов и лжеучителей»26. Впоследствии, как отмечает о. Иоанн, все это привело к тому, ч то Византия пала27.

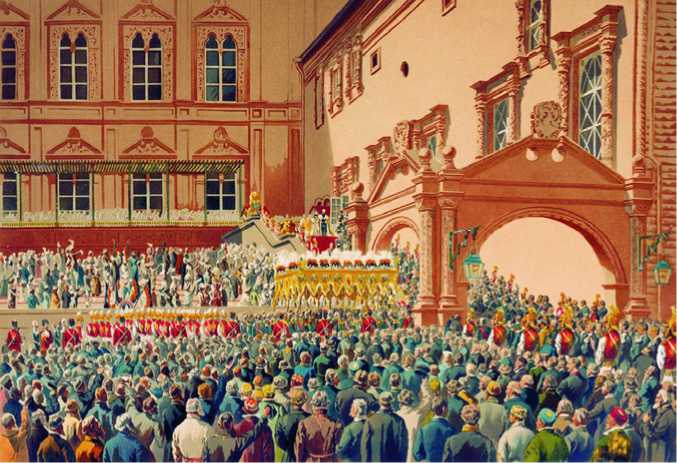

Коронация императора Александра III.

Государь император кланяется народу с Красного крыльца. Худ. И. К. Макаров, 1883 г.

О нравственной связи русского царя с народом, истоки которой следует искать в Византии, писала и монархическая пресса, в частности, газета Союза русского народа «Русское знамя». Как отмечает М. Л. Размолодин, ссылаясь на номер издания от 17 июля 1908 г., «русский человек неразрывно связывал свое существование с Россией и ее государственным строем, употребляя характерные выражения: царь-батюшка, Русь-матушка, сравнивая солнце с царем, луну с царицей, а звезды с их детьми — подданными империи»28.

Особое место в рассуждениях консерваторов о Византии и византизме занимала идея «симфонии властей». Так, Л. А. Тихомиров посвятил особенностям взаимоотношения Церкви и государства в Византии небольшую главку своего труда «Монархическая государственность»29. Мыслитель отмечал, что еще императором Константином была поставлена серьезная задача определения отношений между императорской властью и «верой подданных» (т. е. Церковью). Эта задача на протяжении последующих 1500 лет сначала в Византии, а затем в России решалась с различной долей успеха30. Тихомиров полагал, что император Константин, взяв из христианства идею верховной власти, сохранил «римскую императорскую доктрину государственности», что привело к определенному раздвоению в понятиях верховной власти, а также к опасному смешению понятий «нация» и «Церковь»31.

По словам автора «Монархической государственности», следует четко различать «Церковь» и «государство», ибо Церковь не заключает в себе государственной власти, не имеет ее32. Недооценка этого факта приводит, по его мысли, к перекосам в церковно-государственных взаимоотношениях — например, к папоцезаризму, при котором верховная власть оказывается в руках Церкви, что было характерно для католического Запада, либо к цезарепапизму, когда император считает себя

«верховным повелителем Церкви»33. Цезарепапизм, считал Тихомиров, в большой (хотя и не в полной) степени был характерен для Византии, где императоры не удосуживалась «дополнить государственное строение необходимыми социальными опо-рами»34). Московская Русь, утверждал мыслитель, смогла наиболее удачным образом построить тип взаимоотношений между государством и Церковью. Сохранив византийскую постановку церковно-государственных отношений, Русь «имела оживленный социальный строй»35. Петровские преобразования, однако, как полагал Тихомиров, исказили изначальный «правильный» строй Московского государства, и «время Петра» сопровождалось «огромным регрессом» по отношению к московскому периоду русской истории36.

О пагубном папоцезаризме Запада и о совершенном церковно-государственном взаимодействии в Византии и особенно на Руси рассуждал также лидер «обновленческого» Союза русского народа (организация, структурированная к 1912 г. после раскола единого Союза русского народа) Николай Евгеньевич Марков (1866–1945), который в эмигрантской работе «Правда о смуте церковной» отмечал, что налицо столкновение двух мировоззрений — западного и византийско-русского, «теории церковного единовластия с правилом церковной соборности»37. Политик и публицист писал о «московско-византийской церковной традиции»38. Ранее, еще в период Первой мировой войны, он же указывал на факт неразрывной связи византийской и киевской, а впоследствии и московской традиций39.

Сходясь во мнении, что русское государственное начало неразрывно связано с Византией и ее политическими принципами, русские правые, однако, в отличие от мыслителей средневековой Руси (и, кстати говоря, многих современных философов), почти не использовали понятие «Москва — Третий Рим». В частности, даже Л. А. Тихомиров, изучая особенности государственного устройства Московской Руси40, практически ничего не пишет об идеологии «Третьего Рима». Проанализировав ряд произведений русских консерваторов начала ХХ в., нам удалось найти упоминание о теории «Москва — Третий Рим» только у лидера Русской монархической партии, члена Русского собрания Владимира Андреевича Грингмута (1851–1907), который подчеркивал, что Россия является «великой преемницей первого и второго Рима»41, в Киеве принявшей «великое наследие Византии»42. Размышляя о практическом отсутствии упоминания доктрины «Третьего Рима» в трудах русских консерваторов начала ХХ в., современный историк А. Д. Степанов пишет, ссылаясь на дореволюционного профессора Московской духовной академии И. Д. Беляева (близкого к славянофилам), что, вероятно, «доктрина была неприемлема из национальной гордости», к тому же «с антикатолическим пафосом»43 (отрицание какой-либо общности православной России с Римом).

Весьма оригинальные и нетипичные для большинства правых мысли о византийском влиянии на русскую государственность содержатся в дневнике Б. В. Никольского (впрочем, во многом они перекликаются с суждениями Л. А. Тихомирова). Он полагал, что в Византии государство подмяло под себя Церковь, и в итоге там фактически осталось только государство. Ученый-правовед высказал мнение о том, что при Петре I Церковь в России стала «государственным делом», как это ранее уже наблюдалось в Византии, а в начале ХХ в., благодаря деяниям митрополита Антония (Вадковского), Церковь попытались обособить от государства44. Митр. Антоний, как известно, критиковал синодальную систему, добивался большей независимости Церкви от государства45.

Как бы то ни было, русская правоконсервативная мысль в целом высоко ставила государственное устройство Византии, прежде всего по сравнению с католическим Западом, отмечала как его достоинства, так и отдельные недостатки. Правые писатели, политики, публицисты, священнослужители при этом подчеркивали, что в Московской Руси многие из этих недостатков были преодолены, и уже ко времени правления Ивана Грозного было построено своего рода идеальное государство с гармоничными взаимоотношениями царя, Церкви и народа.

Культурное влияние Византии и русские правые начала ХХ в. Особое место в рассуждениях русских правых начала ХХ в. занимает проблема влияния византийской культуры, в том числе византийского просвещения, на развитие русской цивилизации. Практические все отечественные консерваторы неизменно подчеркивали огромный вклад Византии в деле русского просвещения, противопоставляя византийскую образованность западной схоластике и западным культурным идеалам. Так, член Русского собрания, один из основателей и организаторов правомонархического Русского окраинного общества, неославянофил Антон Семенович Будилович (1846– 1908) утверждал, что образованность славянства в целом неразрывно связана с культурой Византии46. Мыслитель писал о «византийской школе», которую в той или иной степени прошли все славянские народы47. Будилович говорил о разных видах классической образованности — римской и греко-византийской48, подчеркивал, что славяне стояли гораздо ближе (даже чисто территориально) к «эллинистической» (восточнохристианской) образованности, чем к римской49. После принятия славянскими народами христианства это культурное сближение с Византией еще более усилилось50. В итоге постепенно произошел синтез культурного начала славян с византийской образованностью, который дал прекрасные результаты51. В социально-экономическом плане, отмечает А. С. Будилович, в ряде западнославянских стран (Польше, Чехии, Хорватии и др.) верх взяли идеи западноевропейского феодализма, тогда как идеи «византийского бюрократизма» были восприняты остальными славянами (в большей или меньшей степени — славянами вообще)52.

Участник правомонархических Союза русских людей и Союза москвичей, философ-неославянофил Дмитрий Алексеевич Хомяков (1841– 1919), старший сын

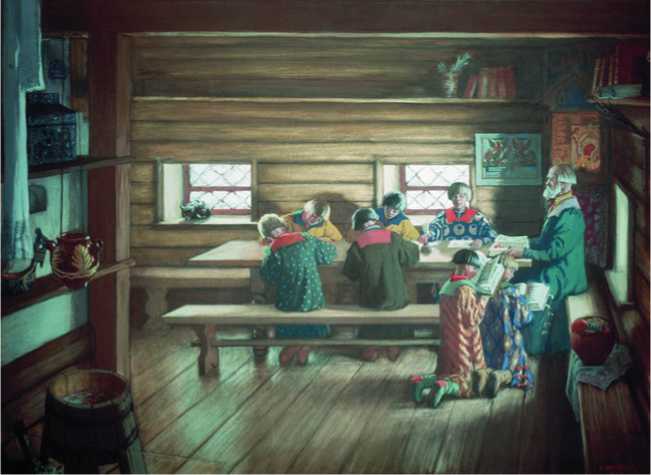

Земская школа в Московской Руси. Худ. Б. М. Кустодиев, 1907 г.

одного из основоположников славянофильства А. С. Хомякова, рассуждал об «исторических проявлениях народности» в России и пришел к выводу, что ее истоки следует искать в «просвещении Византии» и ее культуре53. Мыслитель отмечал, что именно из греческого источника славянство восприняло античную культуру, которая, попав на чистую благоприятную почву, принесла обильные всходы и захватила «самую душу» славянского народа54. Здесь уместно вспомнить рассуждения одного из идеологов славянофильства Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856), который указывал, что византийская культура под знаменем христианства сумела «переварить» и примирить разновидности богатого античного языческого культурного наследия, доставшегося впоследствии Руси — России55.

О «высокой культурной миссии» античной Греции, а вслед за ней и Византии писал также В. А. Грингмут56. Один из основателей Русского собрания, поэт и публицист Василий Львович Величко (1860–1903) обращал внимание на то, что расцвет римского права, окончательная кодификация законов произошли не в Древнем Риме, а уже в Византии, что было обусловлено наличием в Византийской империи монотеистической религии, христианства57. Соответственно, через Византию идея выработки государственности в рамках «разноплеменной империи», скрепленной единой христианской верой, перешла на Русь и получила свое дальнейшее развитие.

В правоконсервативной среде, в том числе в периодической печати соответствующего направления, получили широкое распространение идеи о том, что, вслед за Византией и в противоположность Западу, Русь, а затем Россия восприняли Христа сердцем, а не умом. Правые много писали о всепрощении русского народа, сердечно воспринимавшего христианские идеалы. В этой связи историк М. Л. Размолодин цитирует газету «Русское знамя», где в публикации от 17 июля 1908 г. отмечалось, что русский народ, в душу которого глубоко проникло Православие, «повинуется Богу не по принуждению, как Богу католичества, Богу-ревнителю, жестоко карающему всех ослушников воли папы римского. Нет, он повинуется по своей воле Тому Богу, Который в правде и милости и Который возлюбил людей и вследствие их грехов для их же спасения послал Сына Своего на землю для страданий…»58 Монархисты указывали, что, в отличие от Византии и России, Запад не воспринял христианство сердцем и душой, а только умом, и, соответственно, история Европы, начиная с раннего Средневековья, есть история кровавых войн и этнических чисток. Напротив, Византия, как впоследствии и Россия, несла народам, оказывавшимся в ее сфере влияния, высокую культуру, нравственность и просвещение59.

Особое место в рассуждениях русских консерваторов начала ХХ в. о Византии и византизме занимает проблема влияния византийской культуры на славянскую идею в целом. Видя себя, как правило, последователями славянофилов, многие правые указывали, что именно византийское начало призвано объединить славянство, создать условия для его интеграции в противовес западному миру. Генерал А. А. Киреев пишет, что славянофилы не доверяют «парламентарному государству», характерному для Западной Европы60. Мыслитель и публицист подчеркивал, что славянофилы живут идеалами допетровской, «византийской Руси»61. А. А. Киреев выразил формулу русской политической системы (самодержавной России) следующими словами: «Одна воля и много умов», тогда как на Западе, по его мнению, сложилась иная система, выраженная формулой: «Много воль и много умов»62.

В свою очередь, А. С. Будилович обращал внимание на роль византийского начала в формировании славянства и утверждал, что «стиль византийский» в итоге должен стать основой «стиля всеславянского». Свою мысль он пояснял тем обстоятельством, что примерно три четверти славян приняли «византийский стиль», который им пришелся в целом по вкусу63. «Греко-славянская Церковь» в свое время сроднила славянство с греческой (византийской) письменностью и культурой в целом. Именно «грекославянская образованность» охватила еще в I тысячелетии по Рождестве Христовом практически все славянство и, хотя впоследствии под влиянием романо-германского мира она в значительной степени ослабла у западных славян, тем не менее, имела колоссальное значение, способствовав возрождению славянской идеи уже в XIX в. в различных славянских странах (например, у чехов)64. Мыслитель обращал внимание на то, что возрожденные уже в XIX в. славянские государства (Сербия, Черногория, Болгария) восприняли византийские политические принципы. Еще больше «византийских элементов», указывал он, в культуре славян: в философии, литературе, этике, в церковном пении и т. д.65

Таким образом, практически все рассмотренные нами авторы, убежденные консерваторы, разделяли идеи о положительном, благотворном влиянии Византии, византийского права, византийской науки и культуры на формирование славянства. Восприняв античную традицию посредством Византии, славяне, по мысли русских правых, смогли развить и преобразовать ее на богатой славянской почве. Славянская культурная традиция, вобрав в себя византийскую традицию, в сознании русских правых начала ХХ в. противопоставлялась западной цивилизации, которую они считали бездушной, безнравственной, пропагандирующей насилие.

Подведем некоторые итоги. Анализ исторических источников (книг, научных и публицистических статей, публичных речей, проповедей) известных русских правоконсервативных мыслителей, публицистов, священнослужителей, политиков позволяет сделать вывод о том, что практически все рассмотренные нами авторы считали крайне важным обращение к византийскому наследию. Неизменно подчеркивалось, что именно через Византию, из Константинополя, русские, а также многие другие славянские народы восприняли христианство. Правые писали о том, что русские после падения Константинополя стали хранителями Православия. Однако теория «Москва — Третий Рим» практически не использовалась в их рассуждениях в начале ХХ в. (за исключением В. А. Грингмута). Это обстоятельство объясняется, возможно, тем, что русские монархисты считали неверным проводить вообще какие бы то ни было параллели между Русским государством и Римской империей, считая последнюю колыбелью западной (но не русской) цивилизации.

Основа позиции русских правых начала ХХ в. по византийскому вопросу лежит в трудах поздних славянофилов, главным образом в работе К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство». Русские монархисты переосмысляли и развивали идеи выдающегося русского мыслителя о византизме. Им импонировали такие черты этого явления, как сильная монархическая власть, послушание властям, симфония светской и церковной властей, церковность, идея «сильного государства» в противовес парламентаризму Запада и т. д.

Значительное место в рассуждениях русских консерваторов начала ХХ в. занимают идеи о колоссальном благотворном влиянии византийской культуры как на Россию, так и на значительную часть славянского мира вообще.