Русский комплекс XVII-XVIII веков Ананьино I в Тарском Прииртышье. Открытия и уникальные находки полевого сезона 2019 года

Автор: Татаурова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Сельские поселения, основанные в период заселения русскими Сибири, мало исследованы археологами. Исключение составляет территория близ г. Тары (основан в 1594 г.), где проводятся многолетние раскопки русской деревни Ананьино, ведущей свою историю с XVII в. В 2019 г. в раскоп попало одно жилище сложной конструкции. Планиграфически жилище дважды перестраивалось от небольшой избы к избе с сенями, а затем - к избе-связи. Последний тип жилища характерен для большинства русских поселений Сибири XVII-XVIII вв. В заполнении жилища обнаружено большое количество инвентаря и керамических сосудов, в т.ч. целых. Под половицами жилища найдена коллекция бус, кресальных камней, ножи, грузила и рыболовные крючки, детали кожаной обуви, медные нательные крестики и др. Уникальными находками стали срединная часть деревянной кибити лука и железный навесной замок от сундука в виде собачки. Кибити от луков зафиксированы в культурном слое Мангазеи. Замки-собачки в X-XIV вв. производились в Болгаре. Они имели широкое распространение и встречены в слоях XII в. Московского Кремля, Старой Рязани. Открытием стало обнаружение на поселении погребального комплекса. Зафиксировано взрослое и два детских захоронения. В другом раскопе на кладбище, которое относится к поселению, изучено пять могил. Полученные материалы о структуре жилищ, взаиморасположении поселенческого и погребальных комплексов, а также уникальные находки позволяют существенно дополнить информацию о жизни и быте проживавшего в деревне русского населения и его торговых связях.

Русские, археология, жилище, находки, погребальный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/145145594

IDR: 145145594 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.619-625

Текст научной статьи Русский комплекс XVII-XVIII веков Ананьино I в Тарском Прииртышье. Открытия и уникальные находки полевого сезона 2019 года

Русская деревня Ананьино в Тарском р-не Омской обл., основанная в начале XVII в., уже более десяти лет исследуется автором как памятник археологии. Комплекс (поселение и кладбище) дал представительный и уникальный материал по различным сторонам системы жизнеобеспечения: жилищам и их типам, планиграфии и внутреннему обустройству [Татаурова, Крих, 2015; Татауров и др., 2018; Татаурова, 2018б], хозяйству, промыслам и ремеслам [Татаурова, 2018а], костюмным комплексам [Богомолов и др., 2013].

Полевой сезон 2019 г. был ориентирован на завершение исследования жилища, частично раскопанного в 2018 г., и продолжение изучения погребального комплекса. Работы проводились по открытому листу № 1212-2019 от 12.07.2019 г.

Результаты изучения поселенческих структур и погребальных практик

На поселении полностью изучено жилище сложной конструкции. Традиционно оно ориентировано по линии СЗ – ЮВ, и по планиграфии его можно было бы отнести к избе с сенями, расположенными с юго-восточной стороны. Но встык к юго-восточной стене сеней пристроен еще один сруб, что позволяет предположить развитие из избы с сенями избы-связи.

Внутреннее пространство избы составило 4,0 × 4,3 м, что равняется 17,2 м2. Сени площадью 11,4 м2 поставлены встык к юго-восточной стене жилища, без северо-западной стены, остальная часть – срубная конструкция, сохранившаяся из трех венцов с выпусками (рис. 1).

С ЮВ к сеням примыкал еще один сруб, от его северо-западной стены сохранилось пять венцов (рис. 1), юго-восточная и юго-западная стены не сохранились. Внутренние размеры помещения составили ок. 10,5 м2. Можно предположить, что этот сруб был частью избы-связи, но в таком случае сени имели бы только две собственные стены, а две другие были бы стенами основных срубов жилища. Такая техника строительства преобладает в жилищах на раскопанной части поселения. Но в пользу того, что все три сруба могли составлять один комплекс, говорит остаток северо-восточной стены сеней за пределами сруба в виде бревна между двух столбов с вертикальным пазом, установленных у восточного угла основной избы и у северного угла сруба, пристроенного к сеням. Общая площадь избы-связи составила 39,1 м2.

Вход в сени был с юго-западной стороны у южного угла жилой избы, о чем свидетельствует проем под порог шириной 75 см. Бревно, в котором вырублена площадка под порог, укреплено с обеих сто-

Рис. 1. 3D-модель жилищного комплекса на поселении, выполненная по оригинальной авторской методике без применения беспилотного летательного аппарата [Быков и др., 2019]. Вид с ВСВ.

рон вертикальными колами, вставленными в пазы размером 10 см в этом бревне. Необходимость колов обусловлена тем, что порог находился с северо-западного края бревна юго-западной стены, а северозападной стены у сеней не было, они стояли встык к жилой избе. Снаружи, у порога, в 2018 г. зафиксирован бегун – верхняя половина жернова от ручной крупорушки диаметром 41 см и втулка к нему.

Зафиксированная планиграфия могла сложиться потому, что жилище дважды перестраивалось. Ранняя изба, окладной венец которой был открыт под полом поздней постройки, первоначально была маленькой, площадью 6,75 м2, из тонких (18 см) бревен (рис. 2).

Вероятно, от раннего сруба остался и развал печи, зафиксированный снаружи у северо-западной стены поздней избы (рис. 1, 3). Глина от него была на уровне первого венца наружного сруба, в ней обнаружено большое количество фрагментов керамики и индивидуальные находки: супинатор от обуви, кремень, наконечник стрелы. Стратиграфия разреза развала слоистая и представлена глиной с тонкими прослойками угля. Слоев глины на досках пола поздней постройки не зафиксировано.

Тем не менее не исключено, что развал печи образовался после или вместе с разрушением всего жилища. В раннем и позднем срубах полы были настланы из широких и толстых плах. Пол наружного, позднего, сруба положен поверх нижнего уровня. Направление половиц (СЗ – ЮВ) свидетельствует о том, что вход был с ЮВ, из сеней, которые пристроили к позднему срубу. После возведения третьей части сени, возможно, расширили за счет постройки северо-восточной стены методом набирки.

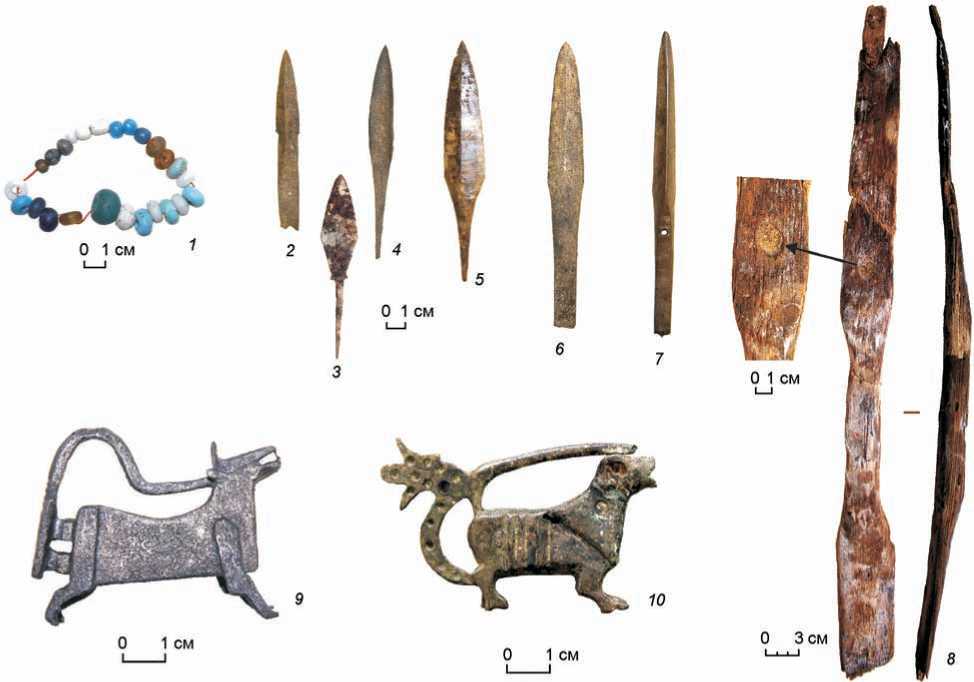

В жилище и вокруг зафиксировано большое количество керамики в скоплениях и целых формах: это корчаги, миски, горшки, сковороды, рукомой. Представителен объем фрагментов китайского фарфора конца XVII – XVIII в. В самом жилище найдено более 200 индивидуальных находок, из них 40 бусин разных цветов и форм (рис. 4, 1 ), две детали с бусинами от пары сережек и четыре – от украшений с использованием металлической проволоки. Зафиксированы железные ножи, оселок, супинаторы и кожаные детали обуви, два кресала калачевидной формы и сорок кремней, несколько нательных крестов, в основном пятого типа по В.И. Молодину [2007], а также части стеклянных шариков-игрушек, аналогичных найденному в 2005 г. [Довгалюк, Та-таурова, 2010, с. 39]. Из промыслового инвентаря – глиняные грузила, поплавки из коры, рыболовные крючки. Большая часть мелких находок (бусы, крестики) найдены под и между половицами. С северовосточной и северо-западной сторон жилища обнаружена завалинка из бревен, засыпанных землей.

Рис. 2. Внутренний, ранний, сруб в избе. Вид с ВСВ. Фото Л.В. Татауровой.

Рис. 3. Развал глинобитной печи у СЗ стены жилища. Вид с С. Фото Л.В. Татауровой.

Рис. 4. Предметный комплекс с пос. Ананьино I.

1 – набор крупных бус из жилища; 2–7 – наконечники стрел; 8 – центральная часть кибити лука; 9 – железный замок-собачка из Ана-ньино I; 10 – бронзовый замок из Музея-заповедника «Старина Сибирская». Фото Л.В. Татауровой.

1 – стекло; 2, 4–7 – кость; 3, 9 – железо; 8 – дерево; 10 – бронза.

Рис. 5. Погребальный комплекс в границах поселения. Вид с ЮЗ. Фото Л.В. Татауровой.

Уникальной стала находка центральной части деревянной кибити от лука, зафиксированная под верхним уровнем пола у юго-западной стены избы (рис. 4, 8 ). Длина изделия – 60 см, ширина краев – 4,5 см, центр – 2,7 см, толщина – 1,7–2 см. Подобные предметы на русских памятниках обнаружены в культурном слое Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2017, с. 195, 198, 238, 253, 274]. Однако такая находка на поселении, где отмечается плохая сохранность дерева, – большая удача. В разных местах в жилище и рядом с ним найден и «арсенал» для лука – один металлический и пять костяных наконечников стрел различных размеров (рис. 4, 2–7 ).

Еще одним уникальным предметом, попавшим в раскоп, стал железный сундучный замочек в виде фигуры собаки (рис. 4, 9 ). История изучения подобных предметов уводит нас в средневековый Болгар, где в X–XIV вв. было развито ремесленное производство таких замков [Смирнов, 1951, с. 118, 119; Город…, 1996, с. 43, 44]. По мнению исследователей, эти изделия имели широкое распространение. Подобные предметы найдены в Московском Кремле, в слое XII в. [Город…, 1996, с. 238], в Старой Рязани [Монгайт, 1955, с. 159].

В Тарском Прииртышье известно два предмета: один бронзовый (рис. 4, 10 ) из коллекции Музея-заповедника «Старина Сибирская»*, второй – железный, найден в культурном слое д. Ананьино. Отличают

Прииртышские находки от средневековых поволжских древностей более крупные размеры. Происхождение, время бытования и пути попадания этих изделий в Прииртышье еще предстоит выяснить.

Несмотря на продолжительный срок изучения памятника, значительный объем – 2 638 м2 общей раскопанной площади, включая изучение погребального комплекса, расположенного за ручьем к ЮЗ от деревни, оставался один нерешенный вопрос: где было первоначальное (основное) деревенское кладбище? Проблема заключается в том, что на исследованном погосте, площадь раскрытия которого составила 660 м2, зафиксировано всего 66 погребений. Для деревни, просуществовавшей с начала XVII в. и до 1870-х гг. [Крих, 2014, с. 88–90; Татаурова, Крих, 2015, с. 480–486], это незначительное количество, при том что погребальный комплекс раскопан примерно наполовину. Тогда как на кладбище пос. Изюк I (Большереченский р-н Омской обл.), синхронном памятнике с родственным ананьинцам русским населением, на площади в 364 м2 зафиксировано 262 могилы, в которых похоронено 264 человека [Татаурова, 2010].

Раскопы, заложенные на северо-восточном краю и в центральной части памятника, не зафиксировали следов погребального комплекса, хотя при определении палеозоологических материалов с поселения в небольшом количестве присутствовал антропологический материал.

Разгадку вопроса дал полевой сезон 2019 г. В процессе изучения культурного слоя поселения в северо-западной стенке раскопа было зафикси- ровано две деревянные колоды: взрослая и детская (рис. 1, 5). Для их исследования была сделана прирезка, в которую попало еще одно младенческое захоронение.

Погребальный обряд традиционен для русских комплексов Тарского Прииртышья Нового времени [Там же]. Хоронили в деревянных колодах, ориентированных по линии запад – восток, головой на запад. Взрослая колода внутри была засыпана землей. Детская колода в прирезке ориентирована по линии СВ – ЮЗ, головой на ЮЗ. Такое положение погребенных на памятниках тоже встречается. В двух могилах (взрослой и одной из детских) зафиксированы нательные кресты.

Раскоп, заложенный на кладбище за ручьем, составил 100 м2. В нем зафиксировано пять захоронений: три взрослые и два – детских. Умершие погребены в деревянных колодах без засыпки, в неглубоких ямах, ориентированных по линии запад – восток, вытянуто на спине, головой на запад, руки скрещены на поясе. Во всех случаях есть нательные кресты, в основном первого типа по В.И. Молодину [2007].

Заключение

Проведенные в 2019 г. исследования на русском поселении XVII–XVIII вв. Ананьино открыли новую страницу в изучении памятника. Прежде всего, выявление погребального комплекса в границах поселенческого позволит в дальнейшем изучить его планиграфию и выявить демографические аспекты, связанные с населением деревни, а также причины, создавшие необходимость использования нового участка под кладбище. Ситуация с кладбищем, расположенным рядом с жилищами, зафиксирована на русском памятнике Изюк I [Татаурова, 2010]. Вероятно, местоположение кладбищ близ жилья было у русских традиционной чертой, дошедшей до современности. В этнографии зафиксированы случаи, когда в старых деревнях погребальный комплекс постепенно оказывался в середине деревни.

Изучение способов перепланировки жилищ, которое впервые отмечено в раскопе 2018 г. и продолжено в 2019 г., позволяет накопить и проанализировать археологические свидетельства развития и трансформации жилых комплексов, чаще в сторону увеличения обитаемого пространства и постройки вспомогательных помещений, и, кроме того, изучить различные строительные приемы.

Находки уникальных предметов – деревянной кибити лука и железной собачки-замка – позволяют выйти на новый уровень интерпретации найденных за годы исследования памятника предметов, связанных с использованием лука, и изучения торговых 624

отношений жителей деревни, благодаря которым у них появлялись необычные бытовые предметы, такие как замок-собачка.

Исследование выполнено по проекту НИР № 03292019-0005 «Население южнотаежной и лесостепной зон Западной Сибири и Северного Казахстана: историкокультурные реконструкции и современность».

Список литературы Русский комплекс XVII-XVIII веков Ананьино I в Тарском Прииртышье. Открытия и уникальные находки полевого сезона 2019 года

- Богомолов В.Б., Татаурова Л.В., Кравец Е.В. Реконструкция костюма русских Западной Сибири по археологическим материалам XVII–XVIII веков // Вестн. Челяб. гос. ун-та. История, 2013. – Вып. 55, № 12 (303). – С. 28–36. – URL: http://www.lib.csu.ru/vch/303/vcsu13_12.pdf (дата обращения: 29.10.2019).

- Быков Л.В., Татаурова Л.В., Федоровский А.А., Богданов А.А., Светлейший А.З. Стереофотограмметрия для трехмерного компьютерного моделирования объектов в археологии русских Сибири // Археология и геоинформатика. IV Междунар. конф.: тез. докл. – М.: ИА РАН, 2019. – С. 26–27. – DOI: 10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-289-6.28-30.

- Довгалюк Н.П., Татаурова Л.В. Торговые связи русских переселенцев XVII–XVIII вв. (по находкам стеклянных бус из слоев сельских поселений) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2 (42). – С. 37–45.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: усадьба заполярного города. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Караван, 2017. – 360 с.

- Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. – Казань: [б. и.], 1996. – 300 с.

- Крих А.А. Этносоциальная история русского населения д. Ананьино в XVII–XIX вв. // Вестн. Ом. гос. ун-та. Сер.: Исторические науки. – 2014. – № 4 (4). – С. 86–90. – URL: http://elib.omsu.ru/page.php?id=1455942860881288 (дата обращения: 29.10.2019).

- Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. – Новосибирск: Инфолио, 2007. – 248 с.

- Монгайт А.Л. Старая Рязань. – М., 1955. – 231 с. – (МИА; № 49).

- Смирнов А.П. Волжские Булгары. – М.: Изд-во ГИМ, 1951. – 305 с. – (Тр. ГИМ; вып. XIX).

- Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Самигулов Г.Х. Слюдяные окна в постройках города Тары и ее окрестностях в XVII–XVIII веках: археологические реконструкции // Урал. ист. вестн. – 2018. – № 2 (59). – С. 135–142. – DOI: 10.30759/1728-9718-2018-2(59)-135-142.

- Татаурова Л.В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв. по материалам комплекса Изюк I. – Омск: Апельсин, 2010. – 284 с.

- Татаурова Л.В. Ремесленные занятия в структуре системы жизнеобеспечения сибирской деревни XVII–XVIII вв. (по археологическим материалам Омского Прииртышья) // Былые годы. – 2018а. – Т. 50, № 4. – С. 1376–1387. – DOI: 10.13187/bg.2018.4.1376.

- Татаурова Л.В. Структура усадебных комплексов и размеры жилищ у русского населения Приангарья конца XIX – середины XX в. (по материалам Л.М. Сабуровой) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2018б. – № 56. – С. 158–166. – DOI: 10.17223/19988613/56/21.

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система жизнеобеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII–XVIII вв.(по археологическим и письменным источникам) // Былые годы. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 479–490. – URL: http://ejournal52.com/journals_n/1442664483.pdf (дата обращения: 29.10.2019).