Русско-адыгейские литературные связи в просветительской деятельности В. А. Михельсона

Автор: Рягузова Людмила Николаевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Caucasica. Культуры Юга России

Статья в выпуске: 1 (9), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены методологические принципы и структура первого учебника по чтению на русском языке для шестого класса адыгейской школы в контексте научной и педагогической практики проф. В. А. Михельсона. В подборе материала для книги акцент сделан на изучении классических текстов. Элементы анализа текста сопровождаются знакомством с теоретико-литературными понятиями. Вопросы к заданиям включают достаточно сложные элементы самостоятельной, творческой работы. Комментарии к текстам и задания учебника учитывают возрастные особенности и национальную специфику учащихся, отражают эстетический вкус составителей. Пособие представляет интерес в свете развития методологических принципов преподавания литературы и русского языка в национальной школе. Автор отмечает, что приемы актуализации лексики закрепляют навык бессознательного, механического языкового перевода, расширяют границы владения концептами русской культуры и их словесно-понятийного образного выражения.

Методика преподавания, национальная школа, иноязычие, культурный концепт, этнографизм, топос, идиоматические выражения

Короткий адрес: https://sciup.org/170174788

IDR: 170174788

Текст научной статьи Русско-адыгейские литературные связи в просветительской деятельности В. А. Михельсона

Профессор Всеволод Альбертович Михельсон (1911-1997), одаренный филолог, талантливый педагог, просветитель, видный культурный деятель Кубани, проявлял интерес к литературному краеведению, межнациональным региональным связям, особенно к становлению адыгейской советской литературы. К широкой сфере литературного краеведения следует отнести его инициативное соучастие в становлении альманаха «Кубань» в 1940-е годы и поддержку деятельности краевой писательской организации, статьи и рецензии о творчестве адыгейских писателей Тембота Керашева, Исхака Машбаша, Аскера Евтыха [3] [4] [5] [6]. Он был – членом редколлегии сборника статей в двух книгах «Вопросы истории адыгейской советской литературы» (1979, 1980). Идеи интернационализма, типо- логии социалистического быта и строительства являются определяющими в критических оценках рецензента. Однако уже в романах А. Евтыха 1980-х годов критик отмечает спад реализма, обострение противоречий времени, «преобладание мотивов страха и страдания». В повести «Глоток родниковой воды» главный интерес автора сосредоточен на «строительстве душ». В романе «Улица во всю длину» показан «внутренний», противоречивый человек. Символизм, элементы мифопоэтики, натуралистические эпизоды, бытописательство, «загруженность» романа «вещами», художественными подробностями оценивается уже им как проявление национального колорита, а не «национального герметизма».

Тема Кавказа и горцев в связи с изучением творчества Лермонтова и декабристов

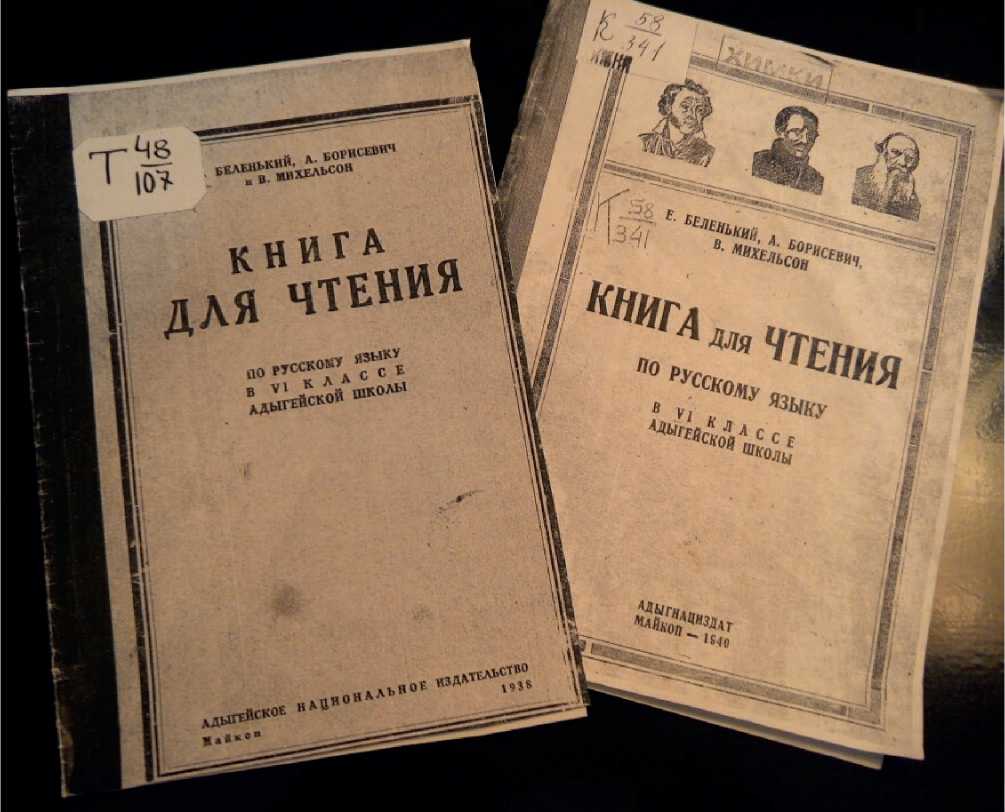

Экземпляры «Книги для чтения по русскому языку в VI классе адыгейской школы» издания 1938 и 1940 гг.

занимает существенное место в деятельности ученого, этот материал многообразно отражен в его диссертации «Проблемы лирики М. Ю. Лермонтова» (1941), а также в различных «юбилейных» книгах и статьях о Лермонтове и декабристах на Кавказе [2] [7]. «В кавказских сюжетах русской классики была развита тема любви черкешенки и русского. Это чувство среди ужасов колониальной войны выражало одну из самых великих идей гуманизма - идею братства народов» [3, с. 94]. Этим гуманистическим идеалам был верен В. А. Михельсона всю жизнь.

Ученый широко понимал выражение «высшая школа», подтверждением тому служат его многолетние занятия методикой преподавания литературы. В списке научных его трудов рядом с двухтомной диссертацией, посвященной русскому путевому очерку 18-19 вв., рассмотренному в символическом отблеске большого пути русской общественной и художественной мысли, монографиями о творчестве И. А. Гончарова и А. П. Чехова, почетное место занимает «Учебник для чтения по русскому языку для 6 класса адыгейской школы» [1, 8], написанный им в соавторстве с Е. Беленьким и А. Борисевичем. Давность лет не стерла печати творческой оригинальности, экспериментального характера и пафоса явной увлеченности авторов-реформаторов при составлении хрестоматии. Стилевая манера и «голос» ученого различимы в методологических приемах и заданиях пособия. Поразительно, но и сегодня учебник сохраняет черты индивидуально-творческого подхода, вызывая профессиональный интерес. Через призму иноязычного восприятия по-новому читаются некоторые страницы русской классики и приемы изучения и интерпретации текста.

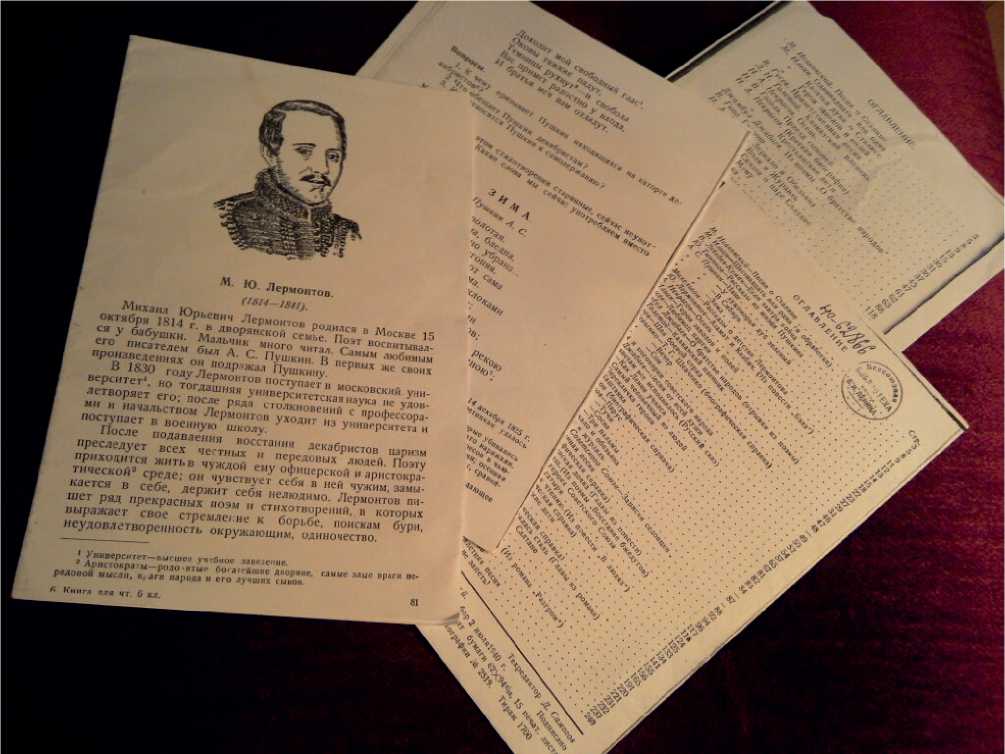

Страницы из «Книги для чтения по русскому языку в 6 классе адыгейской школы» (1938 г.) и «Учебника для чтения по русскому языку для 6 класса адыгейской школы» (1940 г.)

В течение ряда лет Михельсон вел университетский курс «Принципы и методы анализа художественного произведения», его манера интерпретации текста – своего рода «поэтическое» литературоведение, где художественное и аналитическое начала тесно переплетены. «Малая образность» (художественная деталь, подробность, любой микроэлемент текста) – живая ткань образной системы произведения

Личные вещи и рукописная автобиография В. А. Михельсона

– неизменно привлека ла внимание Михельсо на в большей мере, чем это было принято. Он считал, что в литературе нет «мелочей» или «случайных подробностей». Свою специфику это увлечение нашло в методах обучения русскому языку в адыгейской школе, языку образному, взятому в его поэтической функции, в ассоциативных связях, символических смыслах и соотношениях с социальным контекстом. Значительное место в изучении текста составители пособия уделяли внесюжетному материалу, историко-бытовое освещение которого, по их характеристике, неизменно содействовало большей полноте раскрытия эмоциональности художественного образа и эстетического содержания произведения в целом.

Хрестоматия 1938 г. включает 43 стихотворных и прозаических текста и 4 биографических справки о А. С. Пушкине, Ю. М. Лермонтове, Н. А. Некрасове и Н. А. Островском (объемом на одну страницу). В подборе материала акцент сделан на изучении классических текстов. Русская классика представлена отрывками из текстов Н. В. Гоголя «Приезд сыновей» (из повести «Тарас Бульба»), Н. А. Некрасова «Осень» (Из стихотворения «Железная дорога»), А. С. Пушкина «Приступ», «Вожатый» (из повести «Капитанская дочка»), Лермонтова «Азамат и Казбич» (из романа «Герой нашего времени»). Даны в сокращении тексты рас- сказов Л. Н. Толстого «Кавказский пленник», А. П. Чехова «Каштанка», И. С. Тургенева «Му-му»;стихи Пушкина («К няне», «Зима», «У Лукоморья дуб зеленый», «В Сибирь», «Сказка о царе Салтане»), М. Ю. Лермонтова («Парус», «Тучи», «Сосна», «Три пальмы»), А. В. Кольцова «Лес», Ф. Тютчева «Весна» и др. Тема социалистической отчизны раскрывается через стихотворные тексты В. Маяковского, М. Исаковского, С. Михалкова, Лебедева-Кумача, Джамбула, Теучежа Цуга, отрывки из книг М. Ильина «Сегодня», Н. А. Островского («Освобождение Жухрая»), А. А. Фатеева («Разведка Метелицы»). Из рубежной литературы выбран для чтения «Гаврош» В. Гюго. Второе издание дополнено текстами Ю. Н. Тынянова о жизни Пушкина, В. А. Михельсона о детстве Лермонтова и др.

Комментарии к текстам включают толкование архаизированных, диалектных слов, культурных понятий и идиоматических выражений, например: чтение стихотворения А С. Пушкина «Зима» сопровождается комментированием слов: брега, пелена, проказы, покров, дровни, бразды, кибитка, ямщик, кушак, салазки; ч тение отрывка из повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя - подрясник, бурса, свитка, сечь, ляхи. И заданиями по развитию речи : «Какими словами, близкими по значению, можно заменить следующими слова: поколочу,

просы: что хотел сказать автор, когда писал «Быстро лечу я по рельсам чугунным». Действительно ли он хотел изобразить полет? Слово «лечу» употреблено здесь автором вместо слов «очень быстро еду»; тем самым быстрая езда для большей ясности сравнивается здесь с полетом. Чем отличается это сравнение от выписанных вами раньше? И формулируется вывод: «Более сложная форма сравнения, при которой слово,

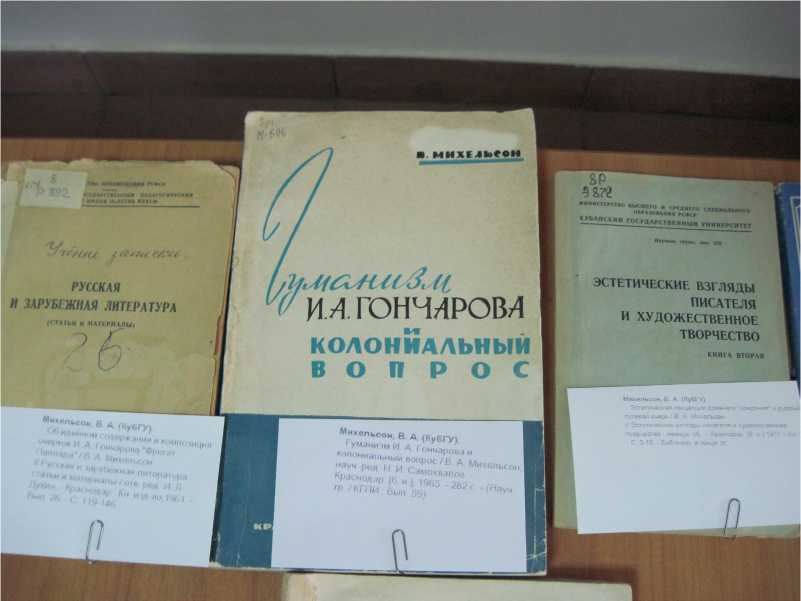

Выставка научных работ В. А. Михельсона, приуроченная к 100-летию со дня рождения ученого

тузил, почеломкаемся . Составь с этими словами предложения». В стихотворении А. Н. Некрасова «Крестьянские дети» поясняется экспрессивно-оценочная лексика: ядреный, кочи, студеный, давать стрекача [1, с. 36-37]. Формулируются вопросы: «Как Некрасов рисует крестьянских детей?». «Какие занятия их описывает?» «Разделить стихотворение на части, озаглавить каждую из них». «Выписать сравнения». «Заменить слова, употребляемые в крестьянской речи, словами литературного языка». Заканчивается изучение заучиванием наизусть отрывка «Однажды в студеную зимнюю пору».

Элементы анализа текста осложнены знакомством с теоретико-литературными понятиями, это, на наш взгляд, существенный методологический принцип пособия. Задания к отрывку «Осень» (из стихотворения «Железная дорога») Некрасова формулируют теоретико-литературные понятия метафора, сравнение в эвристической манере: выписать имена прилагательные, подобрать к ним прилагательные противоположного значения, найти сравнения («С чем сравнивает автор неокрепший лед? А листья?»). Ответить на во- приведенное для сравнения (лечу), совершенно заменяет слово, обозначающее предмет или явление, которые сравнивались (быстро еду), называется метафорой. Метафора может быть вновь превращена в сравнение путем восстановления слова, которому приводилось сравнение. Например: «Я быстро еду, как будто лечу по рельсам чугунным» [1, с. 23]. Вопросы к заданиям включают достаточно сложные элементы самостоятельной, творческой работы: описать внешность героя, придумать и записать заглавие к каждой главе, составить план рассказ, разделить стихотворение на части, подобрать синонимы (какими словами, близкими по значению можно заменить следующие слова), составить с этими словами предложения, выписать сравнения, эпитеты, составить рассказ по плану и др.

Ход мысли «туда / обратно» тренируется приемами «наоборотного прочтения» и перевода языка индивидуально-авторских экспрессивно-окрашенных поэтизмов, идиом, диалектизмов, архаизированной лексики на общелитературный язык. Этому способствуют также этимологический анализ, прием «реализации метафоры» («объяснить своими словами авторские фразы»); подбор языковых эквивалентов к разговорным выражениям. Актуализация лексики в двух направлениях закрепляет навык бессознательного, механического языкового перевода, расширяет границы владения концептами культуры и их словесно-понятийного выражения. Активизируется словесно-логическая память учащихся, в частности, благодаря таким заданиям: найдите в стихотворении выражения, соответствующие следующим: «Подул северный ветер и принес с собой тучи». «Снег лежал на деревьях, на полях и вокруг холмов» («Зима» А. С. Пушкина). «Почему Пушкин называет осень золотой? Зиму – волшебницей и проказницей?» [1, с. 146]. «Выпишите из стихотворения эпитеты и объясните, что означает каждый из них. Подберите слова, которыми можно заменить выписанные эпитеты» [1, с. 146]. Развитию творческого воображения и накоплению лексики способствуют приемы выразительного чтения и чтения в лицах («Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина), заучивание наизусть, выявление элементов композиции – «разбить текст по частям, озаглавить их, составить рассказ (изложение) по плану». Безусловно, основное внимание в обучении уде- дение чертам характера героев цитатами из текста» или «назвать, поступки, обозначить черты характера, описать своими словами наружность, найти соответствия авторским описаниям». Ср.: «описать наружность Метелицы и пастушонка, найти в рассказе места, подтверждающие следующие черты характера Метелицы: мужество, храбрость, преданность». На уровне ментальной сферы осуществляется перевод понятий и образных представлений, например: сопоставление украинских этно-графизмов, национального колорита и быта с родным и понятным, близкими реалиями. Это письменные и устные задания следующего плана: «опиши свой угол, двор»; напиши рассказ «Вечер в нашем ауле» (по аналогии со стихотворением Т. Г. Шевченко «Вечер»).

Комментарии к текстам и задания учитывают возрастные особенности и национальную специфику учащихся, отражают эстетический вкус составителей, сохраняют меру, постепенно усложняя формы самостоятельных заданий - пересказ, изложение, составление рассказа, сочинение-рассуждение, сочинение-описание. Например, пересказать отрывок А. М. Горького «Страсть к чтению» от 3 лица.

лено семантическому анализу, толкованию слов через подбор синонимов к ним: позадь, известь, чудесить, окиян, челядь, Лукоморье – ( берег моря, излучина ) и т.п.

Анализ текста осуществляется на сю-жетно-компози-ционном уровне, на уровне предметной изобразительности и характерологии, семантики и стилистики. На уровне характерологии – это задания типа: «найти подтверж-

Научные работы В. А. Михельсона

Некоторые из употребляемых составителями терминов недостаточно точно определены, существуют, как правило, не изолированно, а находятся друг к другу в отношениях дополнительности, предстают в разных лексических обликах. Так целый спектр терминологических эквивалентов участвует в концептуализации понятия «композиция»: часть, сцена, картина, эпизод, фрагмент. Композиция трактуется как взаимосвязь образов (сцен), повествовательная схема, композиционное сопоставление, композиция с контрастными ходами и параллелями. Добиваясь подбора адекватных своей мысли выражений, составители-методисты широко вводят в свой текст категории-образы, заменяющие теоретические концепты или семиотические универсалии ( старинные слова, метафора, сравнение, эпитет ). Например: «найди эпитет», «старинные слова», «сравнение», «метафору» в стихотворении Ф. И. Тютчева «Весна». В понятийно-терминологической системе хрестоматии выделяются различные категории для обозначения и градации малой художественной образности – деталь, подробность, фраза, имя, жест, эпизод . В биографические справки вмещена квинтэссенция поэтического мира авторов в миниатюре. Для методологического подхода авторов характерна постоянная смена масштаба видения: от идеологических, эстетических ориентиров, содержательных категорий типа характер, пейзаж, тип , образ – до анализа художественной ткани текста, наиболее притягательных для эстетического восприятия деталей.

Лексико-семантический колорит фрагмента повести Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» оживает во многом благодаря пристальному вниманию к слову и для русскоязычного читателя, не всегда замечающего обилие этнографизмов в стиле и топосе произведения. Он передан через толкование слов: мочи нет (сил нет); десятина - мера земли немногим более гектара; забрехали (залаяли); пулять – кидать; чурбан – короткий обрубок бревна; окорачивать – укоротить узду; перхать – кашлять; закут – теплое стойло, хлев; рассолодеть – разомлеть; закорки – заплечье; галун – золотая или серебряная тесьма, служащая для украшения костюма; монисто – украшение, состоящее из монет и стекляшек, одевается на шею. После разбора содержания и общих наводящих вопросов об отношениях героев задаются развивающие вопросы: «Как описана жизнь горцев в рассказе? Почему горцы взяли в плен Жилина и Костылина?» Даются творческие задания: «придумать и записать заглавие к каждой главе рассказа». Составить план рассказа на тему: «Как жил и чем занимался Жилин в плену, как бежал из плена?».

В статье, посвященной стихотворению «Парус» М. Ю. Лермонтова, композиционный и мотивный анализы даны в нерасчленимом единстве. Семантика текста выявляется в ходе выполнения заданий: «Выписать слова и выражения, употребляемые в переносном смысле. Составить предложения с этими словами в прямом смысле». «Какие вопросы задает поэт в первом четверостишии и как он на них отвечает во втором четверостишии? Какие мысли и переживания приписывает автор парусу? Почему эти мысли и настроения появляются у Лермонтова? Найдите, какие три разных картинки моря нарисовал здесь поэт? Найдите метафоры». Поясняются слова: мятежный – беспокойный, стремящийся к борьбе; лазурный - от слова лазурь, голубая краска небесного цвета, светло-синяя, темно-голубая) [2, с. 83].

В учебнике 1940 г. даны дополнительно краткая биография М. Ю. Лермонтова и рассказы о детстве поэта, написанные Михельсоном (он указан как автор) [8]. К отрывку «Азамат и Казбич» (из повести «Бела») задаются вопросы: Почему так хотел Азамат иметь коня Казбича? Почему Казбич не согласился променять или продать коня? Ответьте его словами? Из-за чего рассердился Азамат? Какие старинные нравы горцев изображены в рассказе?». «Описать коня Казбича, привести примеры его быстроты, любви к хозяину».

Словно в прожекторе обратного осмысления, видно, как приоритетные темы научных изысканий ученого – эстетическая и познавательная сущность литературы, творческая индивидуальность писателя, соотношение текста и контекста, специфика выражения и функции художественного образа, «малая образность» - преломились в методике преподавания русского языка в адыгейской школе. Пособие представляет историко-литературный интерес не только в связи с деятельностью и личностями его составителей, но в свете развития методологических принципов преподавания литературы и русского языка в национальной школе, ориентированных, как видно из приведенных заданий, на достаточно высокий про- фессиональный уровень обучения. Прием актуализации лексики в двух направлениях не только закрепляет навык бессознательного, механического языкового перевода, но и расширяет границы владения концептами русской культуры и их словесно-понятийного образного выражения.

Список литературы Русско-адыгейские литературные связи в просветительской деятельности В. А. Михельсона

- Книга для чтения по русскому языку в 6 классе адыгейской школы / Сост. Е. Беленький, А. Борисевич, В. Михельсон. Майкоп: Адыгиздат. 1938.

- Лермонтов М. Ю. «Люблю я цепи синих гор»: Поэмы и стихотворения / Пред., примеч., сост. В. А. Михельсона. Краснодар: Кн. изд-во, 1983.

- Михельсон В. А., Гадагатль А. М. Аскер Евтых // Вопросы истории адыгейской советской литературы: В 2-х кн. Кн. 2. Майкоп: Мыекъуапэ, 1980. С. 80-94.

- Михельсон В. Записки учителя // Сов. Кубань. 1965. 16 сент. - Рец. на кн.: Ачмиз Г. У. По дорогам отцов: путевые записки. Краснодар: Кн. Изд-во, 1965.

- Михельсон В. А. История народа в художественных образах: о творчестве адыг. писателя Т. Керашева // Кубань. 1988. № 1. С. 87-90.

- Михельсон В. Реализм для людей // Сов. Кубань. 1967. 22 янв. - Рец. на кн.: Машбаш И. Ш. Самшитовая трубка: стихи / пер. с адыг. М.: Сов. Россия, 1966.

- Трудные годы: Декабристы на Кавказе: Сб. / Предисл., примеч., сост. В. А. Михельсона. Краснодар: Кн. изд-во, 1985.

- Учебник для чтения по русскому языку для 6 класса адыгейской школы / Сост. Е. Беленький, А. Борисевич, В. А. Михельсон. Майкоп: Адыгиздат, 1940.