Рыба в погребальной практике носителей андроновской (фёдоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь)

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Конева Л.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются вопросы, связанные с присутствием ихтиологических материалов в погребениях андронов- ской (фёдоровской) культуры, а также кротовско-андроновских комплексах могильника Тартас-1 в Барабинской лесостепи (Западная Сибирь). В погребальной практике выделяются три основных варианта нахождения остатков ихтиофауны: в надмогильных сооружениях, в засыпке могильной ямы и на дне могилы в непосредственной связи с погребенным. Приводятся результаты диагностики видового и возрастного состава рыб, данные о времени их вылова и численности особей. На основе полученной информации сделаны выводы о частичной трансформации погребального обряда у мигрировавшего с юга андроновского (фёдоровского) населения, которая выражалась в замене традиционной мясной пищи на рыбную, а также о возможных серьезных идеологических изменениях, произошедших у пришельцев в результате адаптации к новым условиям жизнедеятельности.

Барабинская лесостепь, эпоха бронзы, андроновская (фёдоровская) культура, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145145721

IDR: 145145721 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.077-090

Текст научной статьи Рыба в погребальной практике носителей андроновской (фёдоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь)

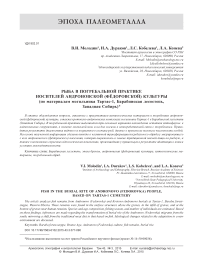

Памятник Тартас-1 расположен на второй надпойменной террасе правого берега р. Тартас, неподалеку от места ее впадения в р. Омь, в 2,5 км к северу от с. Старый Тартас Венгеровского р-на Новосибирской обл. (рис. 1). На протяжении последних десяти лет памятник исследовался Западносибирским отрядом Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН. Его раскопки пока далеки от завершения, однако уже сейчас есть основания утверждать, что Тартас-1 – один из крупнейших некрополей, содержащих захоронения практически всех известных в настоящее время в Обь-Иртышской лесостепи культур эпохи бронзы. Изучение памятника можно считать своеобразной вехой в исследованиях бронзового века юга Западно-Сибирской равнины. Его материалы позволили выявить стратиграфическую позицию разновременных погребальных комплексов относительно друг друга, проследить в погребальном обряде последствия адаптации пришлого андроновского (фёдоровского) населения к новым условиям жизнедеятельности и взаимной ассимиляции этих популяций и аборигенов Барабы [Молодин, Мыльникова, Новикова, Соловьев и др., 2009; Молодин, Хансен, Мыльникова и др., 2010; Молодин, Мыльникова, Новикова, Дураков и др., 2011].

Одной из наиболее информативно емких частей некрополя являются погребально-поминальные комплексы андроновской (фёдоровской) культуры. Уже на ранних стадиях исследования объекта были выявлены отдельные новации в андроновском погребальном комплексе, одна из которых – помещение в захоронения рыбы [Молодин, Мыльникова, Новикова, Соловьев и др., 2009, с. 341]. К настоящему времени накоплен большой объем материала для анализа и ха-

Рис. 1. Местоположение могильника Тартас-1.

рактеристики этой ритуальной особенности, который необходимо ввести в научный оборот.

На данный момент на памятнике Тартас-1 обнаружены 289 погребений андроновской (фёдоровской) культуры. В их числе 66 захоронений с ихтиологическими остатками, что составляет 22,8 % от всего комплекса. В 54 захоронениях удалось установить первоначальное положение рыбы в могиле, 12 погребений были повреждены еще в древности, поэтому все содержавшиеся в них материалы находились в переотложенном состоянии. Выделены три основных варианта нахождения ихтиофауны на памятнике: в надмогильных сооружениях, в засыпке могильной ямы и на дне могилы в непосредственной связи с погребенным.

Результаты анализа ихтиологического материала из андроновских (фёдоровских) погребальных комплексов памятника

Остатки ихтиофауны в надмогильных сооружениях

Культурный слой большей части памятника сильно поврежден в результате сельскохозяйственных и дорожных работ. В ходе многолетних исследований ненарушенные слои удалось проследить только на некоторых участках в юго-западной части могильного поля. Следы внемогильных обрядовых действий, связанных с рыбой, обнаружены в зоне расположенных в один ряд погр. № 282 и 288. Можно предположить, что практика проведения таких действий была более широкой, но ее проявления не зафиксированы массово ввиду разрушения верхних культурных слоев памятника.

Над пятном могильной ямы № 288 обнаружено скопление чешуи не менее чем трех крупных карасей. Чешуя местами сохраняет анатомическое строение: черепицеобразно налегает друг на друга. Возраст особей, согласно годовым кольцам, 14, 17 и 18 лет, следовательно, масса их тел должна быть 1,5–3,0 кг. Поскольку последнее годовое кольцо завершено, можно предположить, что рыба была выловлена в конце зимы. Ихтиологические остатки находились на перекрывающей могилу овальной линзе золистой почвы, содержавшей рубленые кости животных и фрагменты сосудов баночной формы андроновской культуры. В обрядовых действиях, вероятно, использовалась снятая вместе с чешуей кожа.

Над северо-восточной стенкой погр. № 282 обнаружена овальная линза серого пепла, заполнение которой включало глоточные зубы крупного карася. На линзе находилась нижняя часть человеческого скелета: кости таза и нижних конечностей в правильном анатомическом положении, а также несколько позвонков.

Этот объект носил сопроводительный характер; он был связан с какими-то ритуальными действиями, которые производились после того как могилу засыпали.

Важно отметить, что оба захоронения отражают особенность погребальной практики, которая на памятнике получила воплощение по крайней мере еще в 36 могилах [Молодин, Парцингер, Мыльникова и др., 2008]: в верхней части уже зарытой могильной ямы было сделано углубление и в него помещены, помимо жженой почвы и пепла костей животных, фрагменты посуды явно с андроновского (фёдоровского) поселения. Возможно, все элементы этого набора еще в горячем виде перенесли в специально подготовленную яму из ближайшего поселенческого зольника. Чешуя рыбы и остатки скелета человека дополняют эту картину.

Остатки ихтиофауны в заполнении могильной ямы

Рыба в заполнении могильной ямы зафиксирована в 19 захоронениях. Кости и чешуя в засыпке представлены, как правило, разрозненными фрагментами, находившимися на разных уровнях заполнения. Куски разделанной рыбы, видимо, бросали вместе с землей, судя по уровню залегания, чаще всего в полузасыпанную могилу. Такое же расположение ихтиологического материала зафиксировано и в андроновских (фёдоровских) комплексах памятника Погорелка-2 [Наглер и др., 2011], который расположен в 40 км вверх по течению Оми от рассматриваемого некрополя.

По видовой принадлежности ихтиологические остатки распределяются следующим образом:

щука ( Esox lucius ) – в двух могилах. В погр. № 307 обнаружены нижняя челюсть, два позвонка и элементы крышечной кости одной особи массой до 1 кг. В мог. № 311 вместе с чешуей щуки находились жаберные крышки карася;

плотва сибирская ( Rutilus rutilus lacustris ) – только в мог. № 153. Здесь вместе с двумя фрагментами неорнаментированной керамики найдены несколько глоточных зубов и подкрышечная кость не менее чем двух особей;

карась ( Carassius ) – в де сяти погребениях. В мог. № 173 обнаружены кости позвоночника и ребра одной особи, № 196 – чешуя и два ребра, № 217 и 283 – по одному позвонку, № 224 – компактно лежавшие позвонок и три кости одной особи, № 214, 220, 238, 483 – чешуя, № 501 – жаберная крышка крупного карася, находившаяся на 0,1 м выше уровня дна;

язь (Leuciscus idus) – в шести захоронениях. В мог. № 222 найдено 8 костей одной особи, № 225 – 4 кости одной особи, № 237 – 4 позвонка в сочленении, № 241 – ребро язя вместе с 207 обломками костей животных (в т.ч. коровы, барана, лося) и крупной пти- цы залегали в золистом грунте, № 242 – 6 костей язя вместе с костями коровы, № 309 – линза чешуи и костей черепа не менее чем пяти-шести особей.

Зафиксированные обрядовые действия с рыбой, видимо, полностью повторяли ритуал с мясной пищей. На это указывают найденные кости и части черепов животных в заполнении могильных ям могильника Тартас-1 (погр. № 148, 187, 195, 227, 267). Следует отметить также случаи совместного нахождения костей млекопитающих и рыб (погр. № 241, 242).

Остатки ихтиофауны на дне могильной ямы

Во время обряда погребения рыбу помещали:

в изголовье умершего – между черепом или скоплением продуктов кремации и стенкой могилы. Отмечены три варианта нахождения рыбы: в керамической посуде, на роговых блюдах и непосредственно на дне могильной ямы;

в ногах – между стенкой могилы и костями ног или пятном кремации;

на теле – в непосредственном контакте с костями скелета. Зафиксированы два варианта нахождения рыбы: среди костей рук и на или под костями нижнего отдела позвоночника.

Варианты расположения ихтиофауны в изголовье погребенного

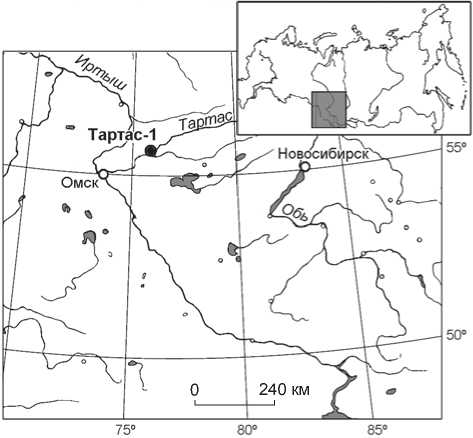

Рыба в заполнении керамических сосудов. Один из самых распространенных вариантов нахождения ихтиологических материалов в андроновских (фёдоровских) комплексах памятника. Отмечен в 15 могилах. Причем, в пяти захоронениях (погр. № 50, 221, 309, 312 и 416) остатки рыбы были и в сосуде, и на дне могилы (в виде крупных кусков); в погр. № 235 ихтиологические материалы обнаружены в сосуде и на роговом блюде. Только в сосудах рыба представлена в девяти могилах: № 132, 133, 221, 288, 297, 306, 335, 548, 549. Сосуды, содержавшие остатки рыбной пищи, были плоскодонные, с характерной для андроновской (фёдоровской) культуры орнаментацией (рис. 2).

Погребение № 132. Трупосожжение. В северо-восточном углу погребения стоял керамический сосуд, в заполнении которого находились мелкие кости животного (видовая принадлежность неопределима). В юговосточном углу могилы обнаружен второй сосуд. В его заполнении были фрагменты ребер и позвонков рыб. Определение их видовой принадлежности невозможно.

Погребение № 133. Трупоположение. Между лобной частью черепа человека и восточным углом могилы обнаружен развал керамического сосуда. В его

!ЛС.М.1.Ш '..'

W////////A

7///////////Л

3 cм

Рис. 2. Сосуды андроновской (фёдоровской) культуры, содержавшие остатки рыбной пищи, из могильника Тартас-1.

1 – мог. № 297; 2 – мог. № 309; 3 – мог. № 288.

заполнении находились мелкие кости рыбы. Определение ее видовой принадлежности невозможно.

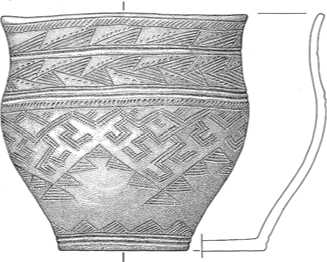

Погребение № 288. Трупоположение. В изголовье погребенного стоял небольшой горшковидный сосуд. В его заполнении обнаружены роговая ложка (рис. 3, 2 ) и фрагменты глоточных зубов не менее чем двух язей.

Погребение № 297. Трупоположение. У восточной стенки могилы стоял горшковидный сосуд, содержавший фрагменты рыбьих костей и роговую ложку с рукоятью в виде хвостика рыбки (рис. 3, 1 ).

Погребение № 306. Трупоположение и трупосожже-ние. В изголовье погребенного находился опрокинувшийся на бок баночный сосуд. В его заполнении были позвонок и чешуя крупной щуки. Согласно годичным кольцам, ее возраст 14–15 лет. Последнее кольцо завершено, видимо, рыба была выловлена в конце зимы. В западном углу могильной ямы стоял второй андро-новский сосуд баночной формы, заполнение которого содержало четыре позвонка и чешую карася.

Погребение № 335. Трупоположение. Слева от костей черепа погребенного располагался сосуд с обломками позвонков мелкой рыбы. Ввиду плохой сохранности и фрагментарности костей вид неопределим.

0 3 cм

Рис. 3. Роговые ложки из сосудов в погр. № 297 ( 1 ) и 288 ( 2 ) могильника Тартас-1.

Погребение № 549. Трупоположение. У восточной стенки в компактной куче фрагментов находились два раздавленных керамических сосуда. В заполнении одного из них обнаружены кости рыбы.

Описанные находки свидетельствуют о достаточно массовом использовании в погребальной практике андроновского (фёдоровского) населения Барабы жидкой пищи из рыбы (ухи); на это же указывает наличие на некрополе двух костяных ложек (вероятно, были также деревянные ложки). Очевидно, уха была важной составляющей повседневного меню андро-новского (фёдоровского) населения, о чем можно судить по стилизованному оформлению рукояти одной из ложек в форме рыбы.

Рыба в сосудах и на дне могильной ямы. Такое сочетание зафиксировано в пяти могилах: № 50, 221, 309, 312 и 416.

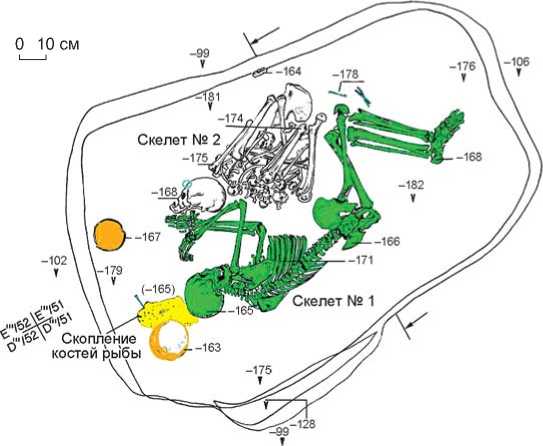

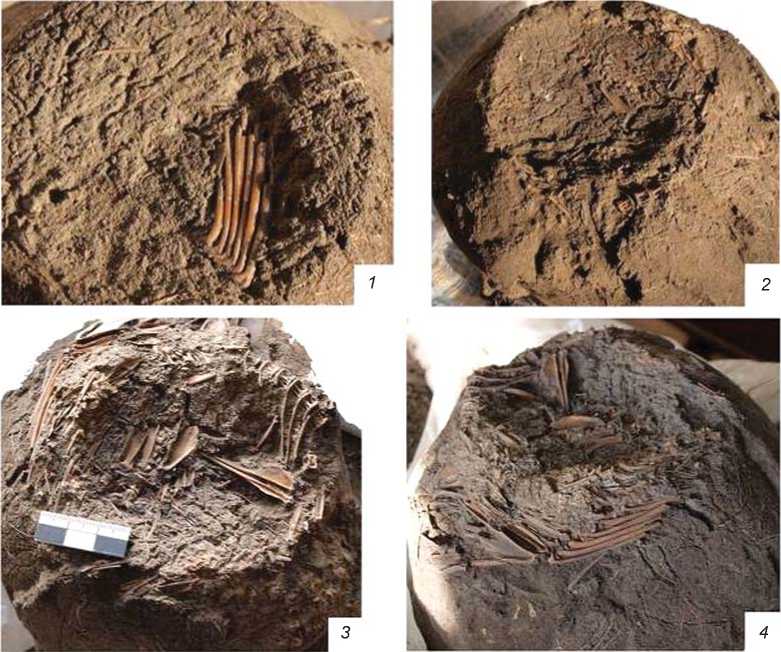

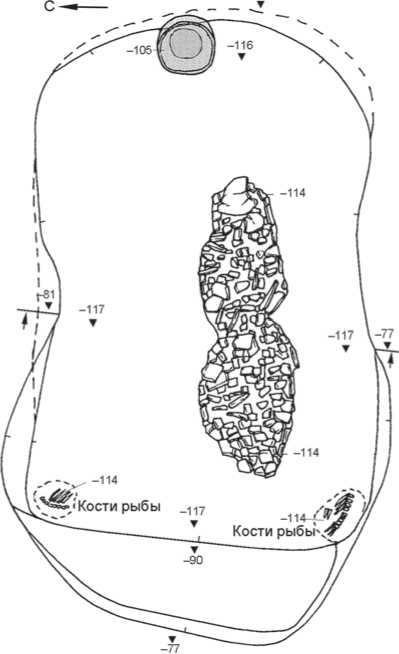

Погребение № 50. Трупоположение. В во сточном углу могилы стоял археологически целый сосуд. В его заполнении обнаружены кости рыбы (видовая принадлежность неопределима). Рядом с сосудом в анатомическом порядке находились скелеты двух карасей (рис. 4).

Погребение № 221. Трупоположение. В северо-восточном углу могилы вплотную к теменной кости черепа погребенного № 1 располагался сосуд, в заполнении которого были фрагменты крышечных костей, позвонки и ребро карася, а также скопление спрессованной чешуи. Согласно годичным кольцам, возраст особи 10 лет. Последнее годичное кольцо было не завершено, следовательно, рыбу выловили в конце лета – начале осени. Особь очень крупная, ее масса превышала 1 кг.

Между северной стенкой могилы и шейным отделом позвоночника погребенного № 1 находились останки второго карася. Они представлены скоплением чешуи, ребер и позвонков. Этот карась крупный, в возрасте 9+ или 10 лет, выловлен летом, видимо, одновременно с первым.

Погребение № 309. Трупоположение. В верхней части заполнения могилы найдена мощная линза из чешуи и костей язя, не менее чем пяти-шести особей. Размеры линзы 20 × 30 см, толщина 1–2 см. При захоронении в руках умершего ребенка был зажат астрагал мелкого рогатого скота. Еще пять астрагалов, а также фрагменты чешуи, ребра, глоточные зубы и крыловидная кость крупного язя обнаружены в западном углу могилы. Здесь же зафиксированы астрагалы и куски разделанной, но небрежно очищенной рыбы; вероятно, они находились вместе в какой-то несохранившейся емкости. В изголовье умершего, у юго-западной стенки могильной ямы, стоял небольшой профилированный сосуд. В его заполнении были кости черепа очень крупного язя. Судя по чешуе, рыба, остатки которой находились в заполнении и в западном углу могилы, была выловлена в конце зимы (возможно, обе особи добыты одновременно). Это позволяет говорить о минимальном временном разрыве между внутримогильными и надмогильными обрядовыми действиями.

Погребение № 312. Трупоположение. В западной части могилы рядом с черепом погребенного стоял керамический сосуд. Его заполнение содержало фрагменты чешуи, позвонок, лучи плавников очень крупной щуки. Ее возраст, согласно годовым кольцам чешуи, 20–21 год, возможно, больше (края чешуи обломаны).

Между сосудом и западной стенкой могилы обнаружена компактная кучка, которую составляли бронзовые изделия – шило, две серьги с раструбом, бусина – и большое скопление чешуи щуки (очень хорошо видны годичные кольца). Возраст особи 21 год. Последнее годичное кольцо завершено, следовательно, щука была выловлена, скорее всего, зимой. Это была очень крупная особь, массой 10–15 кг, возможно, более. Компактность кучки позволяет предположить, что бронзовые вещи и, видимо, кожа щуки ранее находились в какой-то органической емкости.

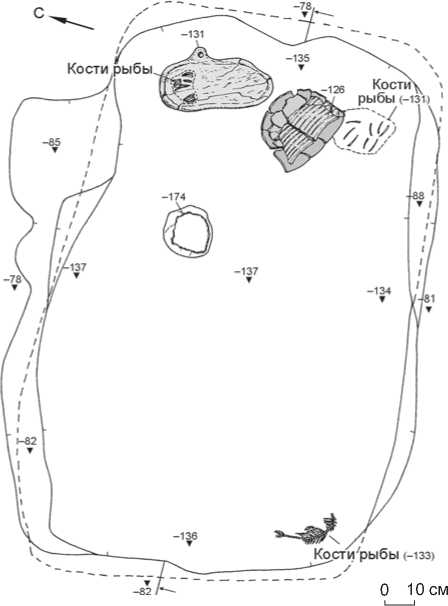

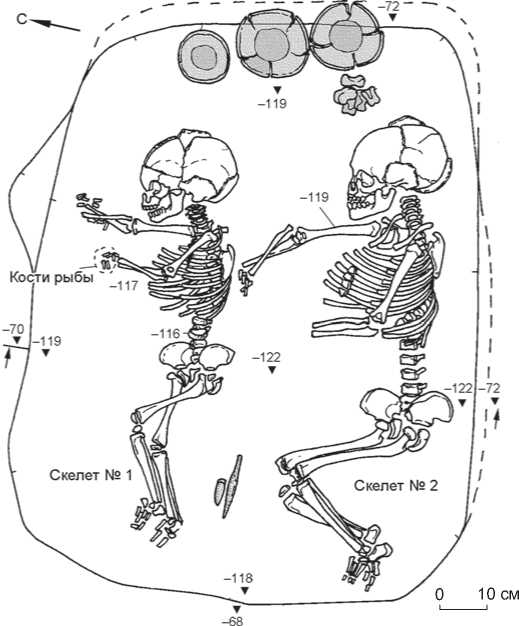

Погребение № 416 (рис. 5). Парное захоронение. В юго-западном углу могилы в изголовье погребенного № 1 найден керамический сосуд. Его заполнение содержало остатки двух-трех окуней без голов – чешуя, кости плечевого и тазового пояса, ребра, колючие лучи спинного плавника и 100 позвонков. Возраст особей 5 и 6 лет.

Между черепом и сосудом на темной органической прослойке (остатки емкости?) обнаружены фрагменты скелетов двух рыб (рис. 6). Первый представляет собой хвостовую часть не очищенной от чешуи щуки. Сохранились 17 хвостовых позвонков и ребра. Щука круп-

Рис. 4. Скелеты двух карасей рядом с сосудом в погр. № 50 могильника Тартас-1.

Рис. 5. План погр. № 416 могильника Тартас-1.

Рис. 6. Два скелета щуки в погр. № 416 могильника Тартас-1.

ная. Ее возраст, согласно годовым кольцам чешуи, 9 лет. Последнее кольцо завершено, следовательно, вылов производился в конце зимы – начале весны. Второй скелет принадлежал также щуке. Он состоял из костей черепа и шести позвонков с ребрами (это передняя часть с головой). Чешуя не удалена. Вторая особь была более мелкая, чем первая. С учетом годовых колец ее возраст 4 года. Последнее кольцо завершено.

В северо-западном углу могилы в головах погребенного № 1 находился еще один керамический сосуд. В его заполнении обнаружены элементы плечевого пояса, 22 позвонка, ребра, лучи плавников и чешуя двух щук (рис. 7). Их возраст 5 и 6 лет. Время вылова – конец зимы – весна (вероятнее всего, весна). Уточнить сезон позволяет найденная под пяточной костью скелета № 1 скорлупа целого яйца птицы, скорее всего, утки. В Барабе утки начинают откладывать яйца в середине апреля – начале мая [Янушевич, Золотарева, 1947; Кошелев, Дубовик, 2011, с. 28]. На основе приведенной информации можно сделать вывод о сооружении могилы поздней весной. Это позволяет говорить о вторичном характере одного из погребенных (вероятно, человек умер зимой и его тело хранили на протяжении зимы до весеннего оттаивания почвы).

Рыба на роговых блюдах. Обнаружена в погр. № 235 и 510.

Погребение № 235 (рис. 8). Трупосожжение. В северо-восточном углу могилы обнаружено блюдо из лопатки лосиного рога, на котором лежали ребра, туловищные и хвостовые позвонки щуки (рис. 9). Особь крупная, возможная масса 1–2 кг.

Рядом с блюдом находился завалившийся на бок археологически целый керамический сосуд. Под венчиком и на участке к югу от сосуда зафиксировано скопление костей рыбы. Его размеры 0,15 × 0,20 м. Основу скопления составляет, вероятно, содержимое емкости, вылившееся при ее опрокидывании. В скоплении выявлены ребра очень крупного карася, десять костей (ребра и позвонки) двух язей и шесть позвонков мелкой щуки. В ногах погребенного в югозападном углу на дне могилы находился практически полный скелет язя без головы. На скелете прослежены фрагменты чешуи и лучи грудных плавников: видимо, рыба была обезглавлена, выпотрошена, но не почищена. Согласно годичным кольцам, возраст рыбы 6 лет и более. Последнее кольцо не завершено, следовательно, рыба добыта в летнее время. Возможная ее масса 0,7–1,0 кг.

Погребение № 510. Трупосожжение. У северо-восточной стенки обнаружены два керамических сосуда. Между ними находилось изготовленное из лопатки лосиного рога блюдо. На его поверхности были ребра

Рис. 7. Остатки рыбы из заполнения сосуда в погр. № 416 могильника Тартас-1.

Рис. 8. План погр. № 235 могильника Тартас-1.

Рис. 9. Роговое блюдо с остатками рыбы в погр. № 235 могильника Тартас-1.

и лучи плавников язя. Рядом с блюдом, вплотную к его бортику, лежали две бронзовые серьги.

Следует отметить, что рыба, остатки которой находились в сосуде или на блюде, относится к одному виду. Если в могилу помещали рыбу нескольких видов, то для каждого отводился отдельный сосуд. Отмечено только одно исключение из этого правила: опрокинутый сосуд из погр. № 223 мог содержать сразу два вида рыбы (карась и язь).

Рыба на дне могильной ямы. Вероятно, изначально рыба находилась на какой-то несохранившейся посуде открытого типа, возможно, кожаных или деревянных блюдах. Такое предположение можно сделать с учетом как места нахождения рыбной пищи в изголовье погребенного, где обычно ставят сосуды, так и способа ее размещения, явно рассчитанного на экспонирование, – крупными кусками или целыми тушками. Г.А. Максименков допускал, что пища, остатки которой сохранились на земляном полу могил, ранее помещалась в несохранившейся до наших дней посуде [1978, с. 71]. Следы органической прослойки под скелетами двух рыб в погр. № 416 подтверждают это предположение.

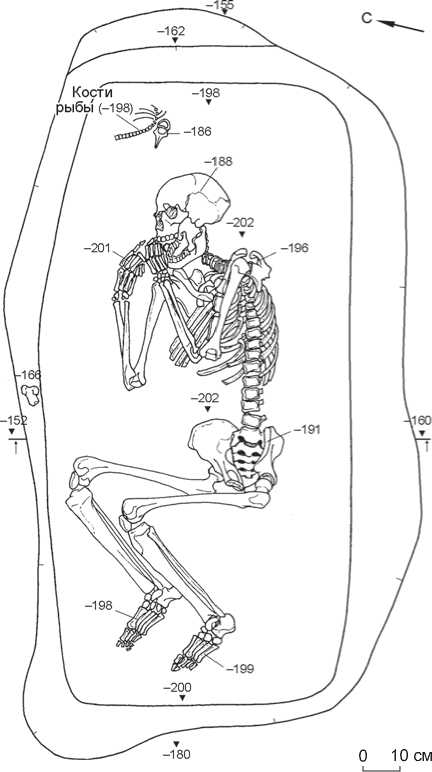

Погребение № 148 (рис. 10). Трупоположение. В северо-восточном углу на дне могилы находился обезглавленный скелет крупного карася в анатомическом порядке (рис. 11).

Погребение № 160. Трупоположение. Между черепом и восточной стенкой могилы стоял целый ке-

Рис. 10. План погр. № 148 могильника Тартас-1.

Рис. 11. Кости рыбы в изголовье умершего в погр. № 148 могильника Тартас-1.

Рис. 12. План погр. № 229 могильника Тартас-1.

рамический сосуд. Рядом обнаружены три астрагала барана и позвонок крупной рыбы (щука ?).

Погребение № 181. Трупоположение. Между восточной стенкой могилы и костями черепа стоял целый керамический сосуд. Рядом на дне могилы находились позвонок и ребро язя. Второй позвонок того же язя был в верхней части заполнения сосуда. Между южной стенкой погребения и лицевой частью черепа обнаружено скопление из лежавших в беспорядке семи позвонков и пяти ребер карася.

Погребение № 191. Трупоположение. За черепом в северо-восточном углу могилы прослежено два скопления ко стей двух карасей. Оба располагались на 12–13 см выше уровня дна могилы.

Погребение № 230. Трупоположение. Вплотную к средней части восточной стенки на дне ямы, напротив теменной части черепа стоял керамический сосуд. Между стенкой и сосудом обнаружено скопление костей рыбы. Видовая принадлежность неопределима.

Остатки ихтиофауны в ногах погребенного

Данный вариант расположения остатков фиксируется достаточно редко. Остатки ихтиофауны в ногах погребенного отмечены в мог. № 235, 548 и 229. Погребение № 235 охарактеризовано выше.

Погребение № 548. Сочетание ингумации и кремации. В северо-западном углу могилы в ногах погребенного обнаружено скопление костей карася. В северо-восточном углу стояли три керамических сосуда, в заполнении одного из них обнаружены позвонки, ребра и глоточные зубы карася. Четвертый сосуд находился в стороне от остальных, у южной стенки могилы, его заполнение также содержало кости рыбы (язь).

Погребение № 229 (рис. 12). Трупосожжение. У восточной стенки в своеобразном подбое стоял целый керамический сосуд. В северо- и юго-западном углах могилы на дне обнаружены скелеты рыб (рис. 13). В северо-западном углу находилась средняя часть туловища (ребра и позвонки в анатомическом порядке) первого крупного язя, в юго-западном – обезглавленный скелет второго язя и две кости плечевого пояса третьего.

Данный вариант расположения в могиле жертвенной пищи находит аналоги в андроновской (фёдоровской) погребальной практике [Там же, с. 104]. Правда, в классическом варианте используется животная пища.

Варианты расположения рыбы на теле погребенного

По материалам могильника, как уже отмечалось, прослеживаются два варианта обрядовых действий с телом умершего, в которых использовалась рыба. Сходство положения ихтиологиче ских остатков позволяет сделать вывод о том, что эти находки не были случайными.

В мог. № 172 и 227 кости рыбы располагались в области кисти погребенного. В мог. № 172 находился скелет взрослого человека. На костях запястья его правой руки лежал позвонок крупного карася. Еще несколько неопределимых позвонков рыбы вместе с фрагментом астрагала барана обнаружены между ребрами погребенного.

В мог. № 227 захоронены два ребенка (рис. 14). В районе кисти левой руки скелета № 1, расположенного вдоль северной стенки, обнаружено небольшое скопление из семи костей двух мелких карасей. По всей видимости, два куска (часть туловища) разделанной рыбы были вложены в руку умершего.

Проявления обычая «кормления» усопшего исследователи уже фиксировали на этом могильнике [Гришин, 2007, с. 218–220], однако среди костей руки погребенного они обычно находили ко сти животных: в погр. № 209, 212, 219, 230, 238 – астрагалы барана, в погр. № 121 и 164 – фаланги лошади. В данном случае мы наблюдаем, скорее всего, один из вариантов обрядовой практики, в которой мясная пища была заменена рыбной.

Рыба в поясничной области погребенного. Зафиксирована в мог. № 189, 267, 303, 480 и 546.

Погребение № 189. Трупоположе-ние. В районе пояса, между костями ног погребенного, вплотную к тазу находилось скопление костей (семь ребер и позвонки) одного карася.

Погребение № 267. Трупоположе-ние. Скопление ко стей одного карася обнаружено под тазом ребенка, скелет которого располагался вдоль южной стенки могилы.

Погребение № 303. Трупоположе-ние. Между костями рук в районе лок- тевого сгиба и нижними ребрами грудной клетки обнаружены три позвонка рыбы. Ввиду плохой сохранности видовая принадлежность неопределима.

Погребение № 480. Трупоположение. Под сохранившимся in situ правым крылом таза находилось скопление рыбьих костей.

Рис. 13. Скелеты рыб в углах погр. № 229 могильника Тартас-1.

Рис. 14. План погр. № 227 могильника Тартас-1.

Погребение № 546. Трупоположение. Между костями ног погребенного обнаружены ко сти рыбы, среди которых была чешуя очень плохой сохранно сти.

Расположение остатков ихтиофауны в поясничной зоне погребенного нельзя считать случайным.

Подобным образом в погребениях могильника размещены некоторые элементы сопроводительного инвентаря. Например, в мог. № 188 на поясничных позвонках человека лежали раковины моллюска [Мо-лодин, 2008, с. 32, рис. 267], в погр. № 216, 231, 300, 314 – астрагалы мелкого рогатого скота [Там же, рис. 402, 482; Молодин, 2009, рис. 231]. Можно сделать вывод, что расположение находок на поясе умершего в целом характерно для андроновской части некрополя Тартас-1. Оно зафиксировано и на других могильниках андроновской культуры [Демин, Ситников, 2007, с. 33]. Отмеченная традиция может объясняться либо тем, что умершие и при жизни на поясе носили какие-то вещи (емкость), либо особенностями погребальной практики.

Таким образом, в материалах погребений андро-новской (фёдоровской) культуры могильника Тартас-1 представлены пять видов рыб: язь ( Leuciscus idus ), карась ( Carassius ), щука ( Esox lucius ), окунь ( Perca fluviatilis ) и плотва сибирская ( Rutilus rutilus lacustris ). Все зафиксированные на памятнике виды рыб обитают в реках и озерах Центральной Барабы и сегодня [Веселов, 1977].

Принадлежность определена по набору признаков, характерных для каждого вида, – костям черепа, чешуе, позвонкам, костным фрагментам плавников и пр. Методика опубликована и опробована на материалах Приобья и Центральной Барабы [Конева и др., 2006; Молодин, Конева, Чемякина и др., 2012].

Наибольшим количе ством особей представлен карась (табл. 1). Учтено 36 экз. из 27 могил. Остатки язя обнаружены в 14 могилах, определено 28 особей. Значительной серией представлена щука. Ее остатки содержались в семи могилах, учтено не менее 12 особей. Окунь и сибирская плотва встречены в очень незначительном количестве. Остатки окуня найдены только в одной могиле; они принадлежат трем особям. Плотва сибирская зафиксирована в одном погребении; две особи. Данное соотношение видов не передает ситуацию их обитания в природе и является результатом намеренного отбора. Обращает на себя внимание следующая закономерность: практиче ски вся щука, где это удалось установить, была выловлена зимой или в конце зимы – начале весны, тогда как весь карась – летом или летом – осенью.

Остатки рыбы обнаружены в 52 погребениях с признаками ингумации (79 %), в 11 могилах со следами кремации (17 %), в 3 смешанных могилах (4 %). Прослеживается закономерность и в размещении погребений с остатками ихтиофауны на территории могильника. Бóльшая часть могил некрополя, как отмечалось выше, составляет ряды, вытянутые по линии север – юг; комплексы с рыбой, представленные в трех-четырех могилах подряд, находятся внутри ряда. Такую группу образуют погр. № 280–282, 331;

возможно, к ней отно сятся расположенные рядом мог. № 309 и 312. Один ряд составляют погр. № 224, 225, 227, еще один – мог. № 547–549.

Анализ найденной в нескольких погребальных комплексах чешуи по степени сформированности последнего кольца позволил определить возможный сезон вылова рыбы. С учетом этой информации мы можем утверждать, что в некоторых группах могил представлена рыба, выловленная в один период. Например, в составляющих один ряд погр. № 280, 309, 311 и 312 находились остатки рыбы, которая была добыта зимой или в зимне-осенний период (табл. 1). Рыба из мог. № 221, 225, 235, расположенных в непосредственной близости друг от друга, относится к летнему улову. По всей видимости, эти цепочки погребений были сформированы в очень короткое время, в течение двух-трех месяцев; захоронения совершались во все времена года.

На андроновской части некрополя Тартас-1 в могилы рыбу помещали чаще всего в изголовье умершего в керамических сосудах в виде рыбного супа или на роговых (возможно, деревянных) блюдах в жареном, печеном, возможно, вареном или сыром виде. На блюдо рыбу выкладывали или большими кусками, или целыми потрошеными и обезглавленными тушками. Для этого отбиралась очень крупная рыба. Например, только в одной могиле (№ 307) была помещена щука массой менее 1 кг, во всех остальных – очень крупные и старые особи возрастом 6–9 и даже 15–20 лет. Обращает на себя внимание видовой отбор рыбы для погребального ритуала: в материалах могильника практически отсутствуют остатки окуня и сибирской плотвы. В незначительном количестве они представлены по одному разу (табл. 1).

Результаты анализа ихтиологического материала из синкретичных погребальных комплексов памятника

Многие погребальные комплексы могильника Тар-тас-1 отражают процессы трансформации андронов-ской (фёдоровской) культуры вследствие контактов ее носителей, пришедших с юга, с аборигенным позд-некротовским населением Барабы. Синкретичные погребения, различающиеся по степени и характеру изменений, четко выделяются в общем комплексе ан-дроновских (фёдоровских) могил. К настоящему времени определены 68 захоронений смешанного типа. Из них девять содержат остатки ихтиофауны (13 % от всего количества могил этой группы). В трех могилах остатки ихтиофауны находятся в переотложенном состоянии. В погр. № 109 в грабительском шурфе найдено большое количество чешуи, № 175 – эле-

Таблица 1. Видовая принадлежность (кол-во особей) и сезон вылова рыбы в андроновских (фёдоровских) захоронениях на могильнике Тартас-1

Первоначальное положение рыбы удалось определить только в шести погребениях. Выделены два основных варианта нахождения ихтиофауны в могилах: в засыпке ямы и на дне в составе заупокойной пищи.

Остатки ихтиофауны в заполнении могильной ямы

Ихтиологические материалы обнаружены в погр. № 208 и 326. В обоих находились кости карася. Наибольший интерес представляют материалы погр. № 326; они свидетельствуют о том, что помещение рыбы в заполнение могилы сопровождалось сложным ритуалом. Судя по стратиграфии, в центре уже частично засыпанной погребальной камеры вырыли яму, в которой развели огонь. После того как дрова прогорели, яму заполнили золой с остатками тризны, включавшими фрагменты поселенческой андроновской (фёдоровской) керамики, обожженные ранее кости животных, а также кости карася. Фрагменты черепа еще одного карася были найдены в предматериковой зоне заполнения. Возможная масса рыбы 600–800 г.

Остатки ихтиофауны на дне могильной ямы

В синкретичных погребениях могильника Тартас-1 ихтиологические материалы обнаружены только в заполнении керамических сосудов. Нами учтены четыре таких погребения (№ 121, 343, 350, 351).

Погребение № 121. Трупоположение. За головами погребенных вдоль восточной стенки могилы стояли три керамических сосуда. В заполнении одного из них обнаружены кости рыбы (карась?).

Погребение № 343. Трупоположение. У северо-восточной стенки ямы in situ сохранился кера- мический сосуд, заполнение которого включало фрагменты черепа рыбы. Видовая принадлежность неопределима.

Погребение№ 350. Трупоположение. У восточной стенки могилы in situ стояли два сосуда. В первом следы заупокойной пищи не сохранились. Во втором сосуде, который находился близ юго-восточного угла могильной камеры, обнаружены обломки ребер и два хвостовых позвонка рыбы. Видовая принадлежность неопределима.

Погребение № 351. Трупоположение. Вдоль восточной стенки могилы, за головами погребенных, стояли четыре сосуда. В заполнении первого были обломки девяти ребер, двух лучей плавников и фрагмент черепа рыбы. Видовая принадлежность неопределима ввиду фрагментарности остатков. Во втором сосуде находились ребра и хвостовой позвонок рыбы. Заполнение третьего сосуда включало обломки основания ребер и чешую щуки. Чешуя разрушена, поэтому возраст ее обладателя определить не удалось. В четвертом сосуде найдены ребра и жаберные крышки карася. Таким образом, все четыре сосуда погребения содержали рыбную пищу.

В ихтиологических материалах комплекса можно выделить три вида: язь ( Leuciscus idus ), карась ( Carassius ) и щука ( Esox lucius ). Наибольшим количеством находок представлен карась: его остатки встречаются в шести могилах, остатки язя – в одной, щуки – также в одной (табл. 2). В смешанных кро-товско-андроновских комплексах ихтиологические материалы беднее и количественно, и по вариабельности схем их внутримогильного расположения. По всей видимости, взаимодействие этнических групп происходило не только в материальной сфере (простое заимствование каких-то элементов культуры), но и в мировоззрении (идеологические, экономические, социальные и культурные вопросы), в результате различные явления культурной трансформации развивались вполне самостоятельно и не коррелировали друг с другом.

Таблица 2. Видовая принадлежность (кол-во особей) и сезон вылова рыбы в синкретичных захоронениях на могильнике Тартас-1

|

№ погребения |

Карась ( Carassius ) |

Язь ( Leuciscus idus ) |

Щука ( Esox lucius ) |

Окунь ( Perca fluviatilis ) |

Плотва сибирская ( Rutilus ru-tilus lacustris ) |

Сезон вылова |

|

109 |

2 |

– |

– |

– |

– |

Лето |

|

121 |

1 |

– |

– |

– |

– |

? |

|

175 |

1 |

– |

– |

– |

– |

? |

|

208 |

1 |

– |

– |

– |

– |

? |

|

326 |

2 |

– |

– |

– |

– |

? |

|

347 |

1 |

– |

– |

– |

– |

? |

|

351 |

3 |

1 |

1 |

– |

– |

? |

Выводы

Прослеженное по материалам некрополя Тартас-1 использование рыбы в погребальном обряде андронов-ской (фёдоровской) культуры является определенным новшеством, не характерным для других памятников андроновского (фёдоровского) круга [Бобров, Михайлов, 1989; Максименков, 1978]. Рыбные остатки встречаются в слоях андроновских поселений [Мо-лодин, 1985, с. 114; Максименков, 1978, с. 122], но практически не представлены на могильниках. На территории Барабы остатки ихтиофауны зафиксированы только в погребениях могильника Погорелка-2, да и то в очень незначительном количестве [Наглер и др., 2011, с. 212].

Рассмотренное в работе отношение к рыбе в погребальной практике андроновцев (фёдоровцев) могло объясняться отсутствием ее образа в мифологических схемах индоариев. Во всяком случае к такому выводу пришли некоторые исследователи в ходе анализа лингвистиче ского материала. Для подтверждения этой мысли Т.Я. Елизаренкова ссылается на то, что слово matsya – рыба – встречается в Ригведе всего дважды, в частности, один раз в поздней десятой мандале и еще раз в качестве этнонима [1999, с. 443]. Г. Чайлд, основываясь также на лингвистических источниках, предположил, что индоевропейцы вообще не использовали в пищу морские и речные ресурсы [2007, с. 111].

Основываясь на археологическом материале исследуемого региона, мы вправе предположить, что в момент проникновения в Барабинскую лесостепь ан-дроновское (фёдоровское) население избегало использовать рыбную пищу в качестве погребальной или жертвенной. Например, на практически полностью исследованных могильниках классической андронов-ской (фёдоровской) культуры в Барабе Преображен-ка-3 [Молодин, Чикишева, 1988] и Старый Тартас-4 [Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002] остатки ихтиофауны отсутствуют. Наличие ихтиологического материала в каждой пятой андроновской (фёдоровской) могиле некрополя Тартас-1 (причем в некоторых рыба была единственной погребальной пищей) свидетельствует о серьезных подвижках в сфере идеологии, произошедших в результате адаптации пришельцев к новым условиям жизнедеятельности.

Основными причинами этих изменений были многоуровневые (хозяйственные, военные, брачные) контакты с аборигенным позднекротовским населением Барабы, имевшим очень древние традиции использования рыбы как в погребальном обряде, так и в искусстве [Молодин, Конева, Чемякина и др., 2012; Моло-дин, 1992, рис. 39]. Важное значение, вероятно, имели усиление роли присваивающей отрасли экономики и увеличение доли рыбы в пищевом рационе пришель- цев. Трансформация ритуально-погребальной практики, несомненно, получила отражение в прикладном искусстве андроновского (фёдоровского) населения. В материалах могильника Тартас-1 имеется несколько стилизированных изображений рыбы. Одно из них – на рукоятке роговой ложки из погр. № 297 [Молодин, Парцингер, Мыльникова и др., 2008, с. 206, рис. 3, 1] (см. рис. 3, 1). Следует отметить, что признаки использования в обрядовой практике рыбы и ее изображения (костяные, возможно и деревянные, ложки) были выявлены только на могильнике Тартас-1.

Образ рыбы в мифологических схемах всегда символизировал потусторонний мир [Топоров, 1980], поэтому его вхождение в ритуальную практику ан-дроновского (фёдоровского) населения вполне объяснимо. Однако в данном случае нельзя говорить о прямом заимствовании андроновцами автохтонного культа. Анализ всех проявлений применения рыбы в погребальном обряде, представленных на могильнике Тартас-1, показывает, что ни по характеру использования, ни по положению рыбы в могиле они не выходят за рамки общеандроновских схем. Основным новшеством является замена мясомолочной пищи рыбной. Не исключено, впрочем, что у скотоводов-андронов-цев рыбная пища была так же популярна, как и мясная. Такое предположение позволяет сделать наличие остатков ихтиофауны на поселениях. Для того, чтобы прояснить этот вопрос, необходимо исследовать пищевую диету носителей культуры с помощью изотопного анализа. Благодаря применению этого метода было установлено, например, что у носителей пазырыкской культуры на плато Укок (несомненно скотоводов) доминантной в рационе была рыбная пища [О’Коннэл, 2000].

Список литературы Рыба в погребальной практике носителей андроновской (фёдоровской) культуры (по материалам могильника Тартас-1, Барабинская лесостепь, Западная Сибирь)

- Бобров В.В., Михайлов Ю.И. Памятники андроновской культуры в Обь-Чулымском междуречье. - Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1989. - 198 с.

- Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. - М.: Просвещение, 1977. - 238 с.

- Гришин А.Е. Некоторые особенности погребальной практики андроноидного населения Барабы (могильник Тартас-1, группа Б) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - Т. XIII. - С. 216-221.

- Демин М.А., Ситников С.М. Материалы Гилёвской археологической экспедиции. - Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 2007. - Ч. 1. - 273 с.

- Елизаренкова Т. Я. Ригведа - великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа. Мандалы I-IV. - М.: Наука, 1999. - 767 с.