Рыбный промысел населения Северо-Западного Приладожья в эпоху средневековья по археологическим источникам

Автор: Кочкуркина Светлана Ивановна, Сумманен Ирина Михайловна

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализируются предметы рыбной ловли, найденные на рубеже XX и XXI вв. и ранее при раскопках городищ древних карелов в Северо-Западном Приладожье. Коллекция представлена изделиями из цветного металла, железа (крючные приспособления, орудия для боя) и камня (грузила для сетей, удочки). По функциональному назначению инвентарь делится на три группы: крючные снасти, колющие орудия и сети. Первую группу составили крючки, блесны и небольшой шиферный грузик, предположительно для удочки. Ассортимент крючков свидетельствует о наличии разнообразных приемов лова: на перемёт, донки/закидушки, возможно, на удочку. Среди блесен имеются летние (для ловли «на дорожку») и зимние (без бородки для вертикального блеснения). Группу колющих орудий представляют одно- и двузубые гарпуны, составные трезубые остроги. Об использовании приспособлений для сетевого лова известно по находкам грузил из камня и глины. Такими отвесами оснащались ставные сети. На добычу нерпы указывают находки Г-образных ножей, предназначенных для снятия шкур. Данные топонимики и письменных источников дополняют археологические материалы. В топонимах Северо-Западного Приладожья отражены десятки наименований видов рыб. В финско-карельской топонимии сохранились термины, обозначающие места, где рыбу ловили неводом или сгоняли ее в бредень при помощи ботала. Из текстов берестяных грамот можно узнать о применении ловушек типа вершей. Таким образом, результаты анализа рыболовного инвентаря позволяют судить о высоком уровне развития традиционного рыбного промысла у древних карелов.

Археология, северо-западное приладожье, средневековье, древние карелы, рыболовство, орудия лова

Короткий адрес: https://sciup.org/147246293

IDR: 147246293 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-50-61

Текст научной статьи Рыбный промысел населения Северо-Западного Приладожья в эпоху средневековья по археологическим источникам

Городища древних карелов представляли собой защищенные каменными стенами и валами поселения, располагавшиеся на изрезанных заливами берегах Ладожского озера. Укрепленные поселения, как правило, возводились на скалистых возвышенностях в прибрежной материковой части или на островах. Удаленность крепостей от открытых вод Ладоги редко составляла более 5–10 км; исключением стал Тиверский городок, построенный на острове р. Ву-оксы. Наиболее активный период функционирования городищ относится к XII–XIV вв. – времени, когда обстановка вблизи северо-западных границ Новгородской земли была особенно неспокойной в связи с периодическими иноземными военными вторжениями. Раскопки городищ позволили детально изучить структуру поселений, включающую оборонительные и жилые сооружения, производственные объекты (остатки кузниц, горнов), а также продукцию разнообразных ремесел и бытовые изделия [ Кочкуркина , 1982, 2010, 2017; Сакса , 2010]. О занятиях рыболовством свидетельствуют обнаруженные при раскопках специфические инструменты и их детали из металла (крючные снасти, орудия для боя рыбы), камня и глины (грузила для сетей и удочек).

Природные ресурсы Ладожского озера

Ладожское озеро является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе и вторым по размерам после оз. Байкал в России. Площадь зеркала воды с островами Ладоги составляет более 18 тыс. кв. км, протяженность береговой линии достигает 1,57 тыс. км, средняя глубина Ладоги – без малого 50 м. Хотя Ладожское озеро относится к северным водоемам, оно замерзает не ежегодно. Образование ледяного покрова начинается в среднем во второй половине ноября,

вскрытие льда отмечается в первой декаде – середине мая, очищение ото льда – во второй половине мая. Глубоководная северо-западная часть озера, как правило, остается безледной [ Румянцев , Кудерский , 2010, с. 171–173; Алхименко , Рыбакин , 2013, с. 147; Каретников , Науменко , 2013, с. 204–207].

Ладожское озеро с его обширным водосборным бассейном (реки Свирь, Вуокса, Волхов) во все времена было важным промысловым водоемом с большим объемом рыбных запасов и ценными видами рыб. Уникальность ихтиофауны Ладоги определяется богатым видовым (более 40) разнообразием рыб, явившимся следствием того, что в процессе формирования водоема в него попали холоднолюбивые и теплолюбивые виды. Благоприятные условия для их расселения и существования обусловлены наличием в Ладоге как холодных глубоководных, так и мелких хорошо прогреваемых районов. Поэтому смешанный состав рыбного населения сохранился практически в неизменном виде. Современные промысловые виды рыб Ладоги представлены тремя основными группами: озерными, обитающими в основном в открытой акватории (ряпушка, озерные сиги, судак, палия, корюшка); прибрежными (лещ, щука, окунь, плотва и др.); озерно-речными, занимающими незначительное место в ресурсах озера. Кроме того, в Ладоге обитает ладожский подвид кольчатой нерпы [ Румянцев , Кудерский , 2010, c. 178, 181; Кудер-ский , 2013 а , 46–51; 2013 б , с. 490–497; Кудерский и др. , 2013, с. 37; Современное состояние…, 2002; 2004].

Топонимический материал

Важные сведения об истории хозяйственного освоения древнекарельской территории содержатся в топонимике Восточной Финляндии и Северо-Западного Приладожья [ Nissilä , 1975, s. 62–64, 67–71]. Кроме собирательного для обозначения рыбы слова kala в финско-карельской топонимии встречено более двух десятков названий видов рыб (окунь2, плотва, лещ, щука, судак, сиг, корюшка, ряпушка, лосось и др.).

В разнообразной терминологии заключены качественные характеристики мест рыбной ловли и самого объекта лова (прим.: kalava ‘богатое рыбой место’ , löytö, apajalöydös ‘найденная тоня’ ); известны также термины, связанные с обработкой рыбы (прим.: kisuri ‘сущик’ ). Большой объем лексики, иллюстрирующей процесс добычи рыбы, позволяет реконструировать способы рыбной ловли: (прим.: apaja ‘место рыбной ловли неводом’ , hauta ‘углубление в прибрежном грунте, возникшее от вытягивания невода’ , saatin ‘место, куда втаскивается невод с уловом ’). Интересен термин tarvonnainen , который трактуется как ‘место, где колотят по воде, сгоняя рыбу в бредень’ . Такой способ ловли хорошо известен по находкам деталей деревянных ботал3 (ботало – длинный шест с массивным навершием на конце, которым болтали в воде, загоняя рыбу в сети) в слоях средневекового Новгорода с XI по XV в. [ Рыбина , 2015], Пскова XI–XVI вв. при наибольшей встречаемости на рубеже XIII–XIV вв. [ Салмина , 1994, с. 164–165]. Ареал финско-карельских топонимов, связанных с рыболовецкой терминологией, фиксируется в Северо-Западном Приладожье и приграничных районах Финляндии, однако наибольшая их концентрация отмечена на Карельском перешейке. Из топонимических материалов следует, что наиболее активно рыболовным промыслом занималось население бассейна р. Вуоксы [ Кочкуркина , 1982, c. 158–159, рис. 37].

Археологические находки

Коллекция предметов рыбной ловли насчитывает 19 (из них 4 – случайные) находок из металла и 41 грузило (одно глиняное, остальные каменные). По общепринятой схеме классификации орудий по функциональному назначению [ Кудряшов , 1999, с. 41; Чернецов и др. , 1985, с. 226–230] изделия делятся на три группы: крючные снасти, колющие орудия, сети.

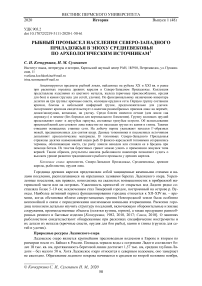

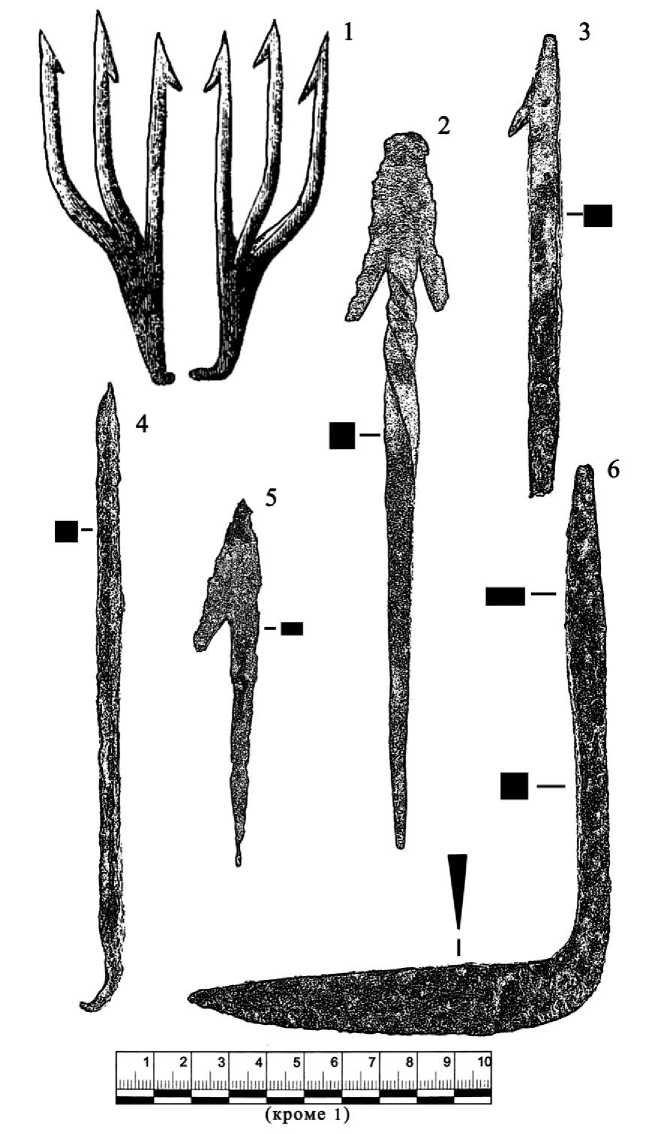

Крючные снасти. Рыболовные крючки (2 экз. найдены на Паасо, 1 – в Тиверске, 1 – на Хямеенлахти). Два изделия массивные (рис. 1: 2, 3), одно с петлей для подвешивания, другое с зазубриной на острие и обломанной верхней частью, традиционной сохранившейся до наших дней формы, по всей видимости, рассчитаны на довольно крупную рыбу. Такие крючки, вероятно, предназначались для переметных снастей и использовались для ловли «на живца» либо способом «на дурилку», когда рыба насаживается на крюк боком, случайно [Салмина, 1994, с. 165–167, рис. 12: 2; Тарасов, 2001, рис. 2: a, b; Грибов, Цепкин, 2004, с. 78]. Живой приманкой для крупного хищника (например, щуки или судака) служила насаживаемая на крюк мелкая рыба. На конце острия могла быть зазубрина, которая, во-первых, не давала живцу «сойти» с крючка и, во-вторых, удерживала добычу, заглотившую приманку. Крючки, наподобие найденного на Паасо (рис. 1: 1), могли применяться для оснастки таких орудий, как жерлицы, донки и закидушки [Чернецов и др., 1985, с. 227, 228; Салмина, 1994, с. 167, рис. 12: 1, в]. Обнаруженный в Тиверске крючок (рис. 1: 4), сделанный из тонкого круглого в сечении железного прута с зазубриной на острие, вместо петли для крепления на противоположном конце имеет утолщение в виде раскованной лопаточки. Вероятно, он туго привязывался лесой или нитью ниже утолщения, которая служила для нее упором, не давая соскользнуть. Такой способ крепления крючка, а также небольшая толщина его стержня позволяют предположить, что само приспособление могло быть деталью удилищной снасти. Крючки такой формы известны в псковских материалах и определены Е. В. Салминой [Салмина, 1994, с. 167, 169, рис. 12: 3, б] как живцо-вые («животные»), которыми могли оснащаться крупные удилища, донки или закидушки. В городищенской коллекции нет миниатюрных крючков для удочек, но на их возможное применение указывает находка небольшого шиферного грузила из Тиверска (рис. 1: 11) (аналог см. [Чернецов и др., 1985, c. 241, табл. 89: 14]).

Железная блесна (длина 6,75 см, ширина 1,5, толщина 0,14 см) обнаружена на Терву-Линнасаари. Острие обломано, противоположный конец завершается S-образной петлей (рис. 1: 5). По контуру изделия, с внутренней стороны, нанесены насечки, которые, как полагают, имитируют чешую. Аналогичный экземпляр встречен при раскопках средневековой Ладоги, а также в материалах памятников Северо-Запада IX–X вв. [ Тарасов , 2001, с. 71, рис. 2, g]. Вторая блесна (длина 5,4 см, ширина 1,6, толщина 0,1 см) на этом городище представлена тонкой пластинкой из цветного металла с отверстием в верхней части (рис. 1: 6). Противоположный заостренный конец обломан. Такие блесны могли применяться для ловли «на дорожку», когда снасть отпускалась в воду на длинной лесе и следовала за лодкой или идущим по берегу рыбаком [ Салмина , 1994, с. 169].

Два изделия, обнаруженные в Тиверске, ранее были названы поясными крючками-скрепами [ Кочкуркина , 1982, с. 25, 28]. У предмета, сделанного из тонкой пластины из цветного металла (длина 3,6 см, максимальная ширина 1,1 см), один конец заканчивается острым крючком, противоположный, в виде однооборотной петли, украшен выпуклостями, вдавленными с внутренней стороны (рис. 1: 7). У второго тиверского крючка (длина 7 см, ширина 1,3, толщина 0,15 см) петля S-образная, по краям короткие насечки треугольной формы (рис. 1: 8). Ближайшими аналогами являются поясные крючки из западнославянских могильников конца XI – XII в., локализованных на морском побережье между Одрой и Эльбой [ Knorr , 1970, S. 92– 104]. Традиция использования в одежде поясных крючков-скреп на этой территории уходит в глубокую древность [ Кухаренко , 1969, табл. XLIII, 12; XLIV, 11; XLV, 15 и др.]. По предположению Х. Кнорра, такие крючки использовались женщинами для скрепления пояса на верхней одежде [ Knorr , 1970, S. 92–104]. Основной их ареал тяготеет к южному побережью Балтийского моря и ограничен Вислой на западе и Эльбой на востоке [ Gabriel , 1991, с. 239].

Находки металлических пластинок с крючками на концах вызвали дискуссию в отечественной и зарубежной историографии (подробнее см. [ Хвощинская , 2014, с. 240–244; 2017, c. 148–151; Wadyl , 2018]), суть которой сводилась к определению функции изделий. Воздерживаясь от повторения версий назначения предметов и пересказа аргументов за и против них, назовем две наиболее прочно закрепившиеся в научной традиции интерпретации. Согласно первой, основанной на нахождении крючков в погребениях и случаях их документирования в районе пояса погребенного, это были поясные крючки-скрепы, использовавшиеся для скрепления деталей поясной гарнитуры. По другой версии, возникшей из анализа конструктивных особенностей вещей, описанные находки относятся к рыболовным снастям и представляют собой блесны. Что касается памятников на территории Северо-Запада Руси, в том числе Северо-Западного Приладожья, вторая версия назначения находок более предпочтительна.

(кроме 7)

Рис. 1. Крючные снасти (1–4 – крючки, 5–10 – блесны) из железа (1–5, 8) и цветного металла (6, 7, 9, 10) и шиферное грузило для удочки (11). 1, 2 – Паасо; 3 – Хямеенлахти; 4, 7, 8, 10, 11 – Тиверск;

-

5, 6, 9 – Терву

Изящность изделий (незначительная толщина пластины, миниатюрный заостренный крючок без зазубрины на острие) ставит под сомнение эффективность их функционирования в составе поясной гарнитуры. Крючком без зазубрины часто снабжаются зимние блесны, так как зимой рыба ловится при помощи вертикального блеснения: при подъеме пойманной рыбы из-подо льда собственный вес тянет ее вниз, не давая сойти с крючка. Более того, снять рыбу с крючка без бородки быстрее и проще, что немаловажно при ловле в это время года [ Третьяко в, 1975, с. 19; Сабанеев , 1978, с. 23]. Обратим внимание на конструктивную особенность блесен,

которая состоит в наличии фигурной S-образной петли. Такая конструкция придает петле упругость (пружинистость), вследствие чего она может использоваться для встегивания кольца, которым блесна крепилась к лесе. Фигурная петля-зажим, вероятно, облегчала смену приманок; в современной рыболовной практике эту функцию выполняет миниатюрный карабин. Поэтому вполне возможно, что изящная форма петли обусловлена не намерением придать вещи более привлекательный вид, но практической функциональностью. Хотя на первый взгляд наличие S-образной петли сближает древнекарельские находки с крючками Балтийского региона [ Wadyl , 2018, p. 197, fig. 4], а не с блеснами древнерусских памятников [ Тарасов , 2007, c. 237, табл. 1].

Предмет, который по всем признакам может быть отнесен к рыболовным, встречен на Терву-Линнасаари (рис. 1: 9). Он представляет собой длинную (7,6 см) узкую (0,5 см) пластину толщиной не более 0,55 мм, сделанную из цветного металла. В профиле изделие имеет S-образный изгиб, один конец завершается тонким острым крючком, другой – петлей, к которой прикреплено кольцо. Ранее эта вещь интерпретировалась как игла от фибулы, но наличие соединительного кольца, характерного для рыболовных снастей, и правильность формы S-образного изгиба, не похожей на случайную деформацию, позволяют определить находку как разновидность крючка или блесны. Аналогичные по морфологии крючки, отнесенные к типу переметных, имеются в коллекциях Пскова [ Салмина , 1994, c. 167, рис. 12: 2, а] и Старой Ладоги [ Тарасов , 2001, с. 70, рис. 2, с].

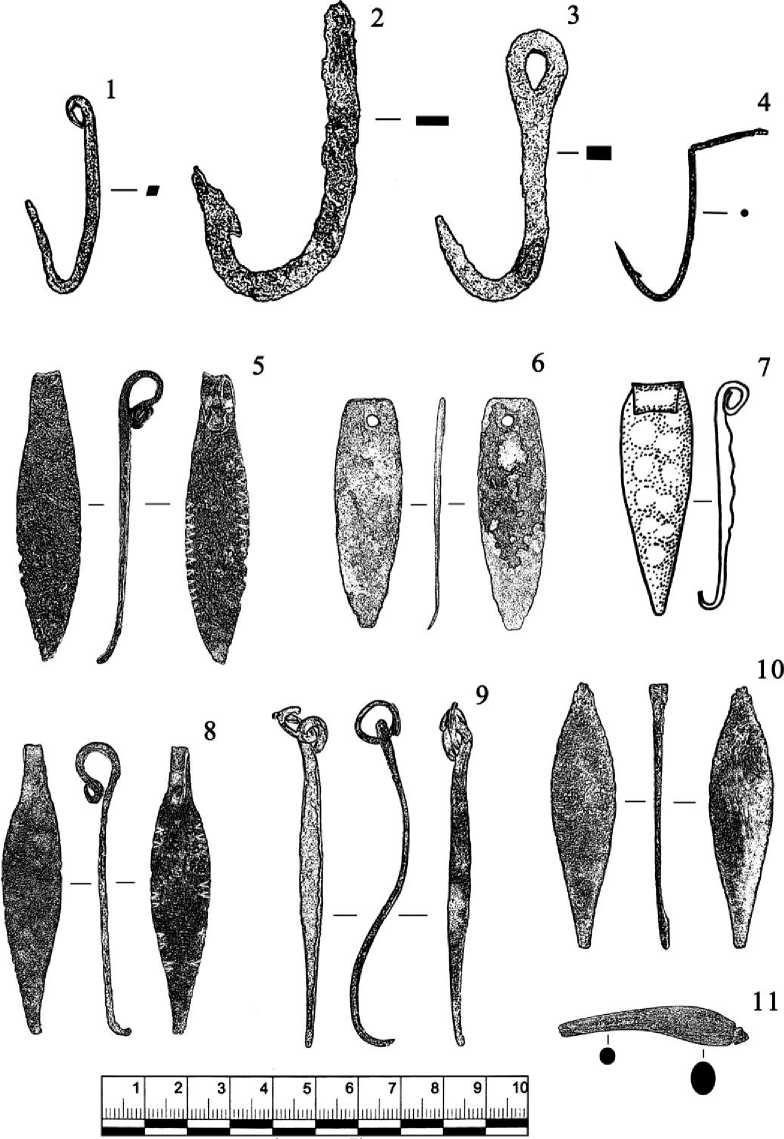

Другой сопоставимый с древними блеснами предмет из Тиверска (рис. 1: 10) сделан из цветного металла и изначально являлся копоушкой4. Это изделие продолговато-овальной формы (длина 6,1 см, ширина 1,5, толщина 0,18 см) с обломанными утолщенными концами, типичными для копоушек на участке перехода пластины в лопаточку с одной стороны и ушка с другой стороны. Обе поверхности тщательно обточены (возможно, для уменьшения веса изделия или придания блеска, что важно для приманки) и подшлифованы (рис. 2 а ). Царапины, сохранившиеся на одной стороне пластины (рис. 2 б ), возможно, являются следами зубов крупной рыбы (щука, судак), остающимися на приманке после ее атаки хищником.

Рис. 2. Микрофотографии поверхности блесны из Тиверска: а – следы стачивания на крае пластины; б – следы зубов (?) на оборотной поверхности изделия

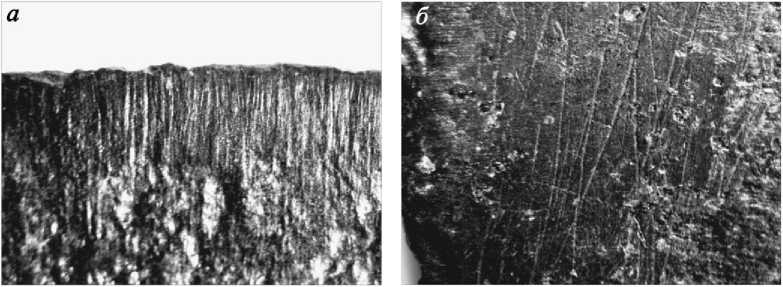

Четыре блесны обнаружены в окрестностях поселков Куркиёки и Хийтола (рис. 3). Одно изделие отличается наличием округлых выемок по краям пластины (рис. 3: 1). Деформированная блесна с S-образной петлей и массивным кольцом имеет типичную для древнерусских блесен продолговатую форму и миниатюрный крючок (рис. 3: 2). Другая находка демонстрирует сходство с тиверской блесной из цветного металла (см. рис. 1: 7): обе приманки листовидной формы с широкими петлями для подвешивания. Последняя хорошо сохранившаяся блесна с редким геометрическим орнаментом по периметру (рис. 3: 4) имеет характерный заостренный крючок и петлю на противоположном конце, загнутую на внешнюю сторону изделия. На ней – продольный выступ и своеобразный знак (возможно, символ принадлежности5) в виде пересекающихся отрезков с завитками на концах.

Рис. 3. Случайные находки блесен (цветной металл) из окрестностей поселков Куркиёки и Хийтола

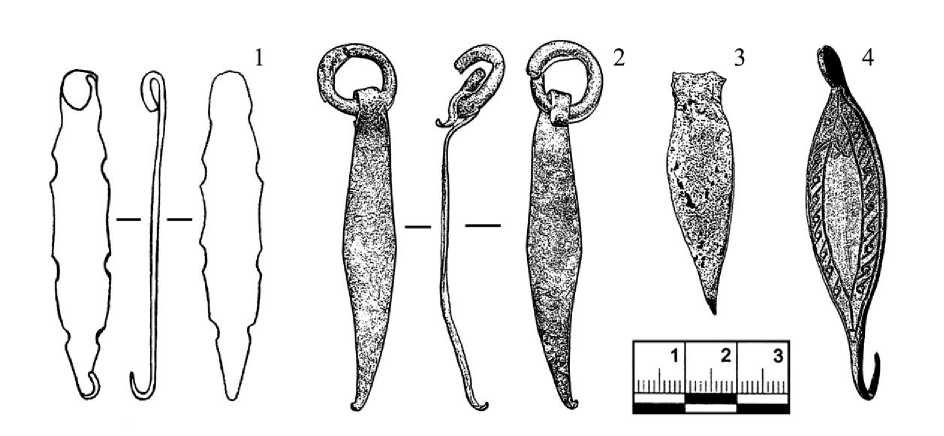

Колющие орудия использовались для ловли крупной рыбы методом боя. Двузубый гарпун (инструмент, известный в древнерусском языке как «спица») из Тиверска длиной 19,4 см сделан из четырехгранного дрота, перевитого в верхней части (рис. 4: 2); однозубый из Терву-Линнасаари длиной 13 см (рис. 4: 3) тоже изготовлен из толстого четырехгранного дрота; однозубый с Паасо длиной 9,2 см – из прямоугольного в сечении дрота (рис. 4: 5). Такие орудия известны в материалах Новгорода X–XV вв., Твери конца XIII – XIV в. [ Рыбина , 2015, рис. 8: 5, 6; Лапшин , 2009, рис. 89: 4]. На крупную рыбу, что неудивительно, поскольку городища располагались вблизи огромного водоема, применялись составные (двухчастные) трезубые остроги с боковыми упорами для крепления к древку (исследования Я. Аппельгрена в Хямеенлахти) (рис. 4: 1). В Новгороде эти орудия обнаружены в слое XIV в. [ Колчин , 1959, с. 77], хотя полагают, что они более характерны для западнорусских земель [ Чернецов и др. , 1985, c. 227, 229, табл. 89: 12]. В Твери аналогичное изделие происходит из горизонтов конца XIII – XIV в. [ Лапшин , 2009, с. 86, 89, 339, рис. 89: 3]. Похожий экземпляр обнаружен при раскопках Старой Ладоги [ Тарасов , 2001, с. 70, рис. 1: b] и по аналогии с находками из Пскова и Новгорода датирован XII–XIII вв. Выявленный на Терву-Линнасаари своеобразный инструмент из овальночетырехугольного стержня длиной 17 см с ромбическим острием и обломком петли на противоположном конце (рис. 4: 4), вероятно, также можно отнести к колющим орудиям лова.

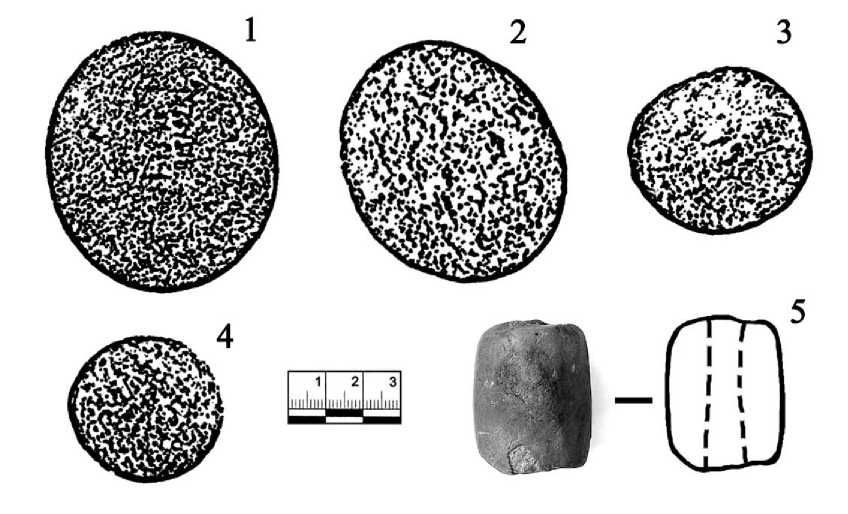

Детали приспособлений для сетевого лова. Об использовании рыболовных сетей ставного типа, отсутствующих в материалах городищ, свидетельствуют каменные гальки. Завернутые в бересту они применялись в качестве грузил (39 экз.). Больше всего их обнаружено в Тиверске (рис. 5: 1–4). На городище Паасо, кроме того, найдено рыболовное грузило (рис. 5: 5), сделанное из глины (высота 3,8 см, диаметр отверстия 1 см).

Принимая во внимание разнообразие водных ресурсов рассматриваемого региона, допустимо предположить, что рыболовы Северо-Западного Приладожья могли использовать четвертый вид орудий – различные запорные системы и ловушки, о существовании которых археологам известно главным образом из письменных источников и этнографических наблюдений [ Чернецов и др. , 1985, c. 229]. Поскольку основным материалом для их изготовления служило сырье растительного происхождения (древесина, лыко и т.п.), подверженное быстрому разрушению, находки подобных орудий лова при археологических исследованиях памятников с «сухим» культурным слоем крайне редки.

Одно из таких приспособлений – верша, представляющая собой конусообразную ловушку для рыбы [Рыбина, 2015], как правило, плетеную из тонких прутьев, – упоминается в тексте берестяной грамоты № 248. Грамота была найдена при раскопках усадьбы «Е» Неревского раскопа в Новгороде и датируется 80–90-ми гг. XIV в. [Арциховский, Борковский, 1963, c. 72–73]. Это известная челобитная карелов Кюлолакшского и Кирьяжского погоста господину Новгоро- ду – официальный государственный документ, в котором сообщается о нападении шведов в 1396 г. (НПЛ, 1950, с. 387). В результате него карелы понесли убытки: неприятели «…забрали кречетов…и верши ограбили». С аналогичными событиями связан текст берестяной грамоты № 249 о нападении на карелов на Коневых водах (плес Оривеси на оз. Сайма [Янин, 1998, с. 83–84].

Рис. 4. Железные орудия для боя рыбы (1–5) и нож (6). 1 – двусоставная острога (Хямеенлахти); 2 – двузубый гарпун (Тиверск); 3, 5 – однозубые гарпуны (Терву, Паасо); 4 – колющее орудие (Терву);

6 – нож для снятия шкуры (Хямеенлахти)

Рис. 5. Каменные (1–4, Тиверск) и глиняное (5, Паасо) грузила для сетей

Кроме инструментов, относящихся к рыболовным орудиям, на городище Хямеенлахти-Линнавуори (см. рис. 4: 6) найдены два одинаковых ножа Г-образной формы (один из раскопок Я. Аппельгрена). Рабочая часть изделия длиной 11 см имеет форму клинка. Другой конец, вероятно, вставлявшийся в рукоять, квадратный в сечении. По сведениям очевидцев, подобные инструменты не так давно использовались для снятия шкур с нерпы [ Кочкуркина , 2010, с. 140].

Рыболовство - традиционное занятие населения Северо-Западного Приладожья

Рыболовство – исторически укоренившийся промысел населения Северо-Западного Приладожья с древнейших времен до наших дней. На р. Вуоксе известна находка рыболовной сети с поплавками из мезолитического комплекса Антреа Корпилахти [ Pälsi , 1920], возраст комплекса по данным радиоуглеродного анализа около 10500 калиброванных лет назад [ Герасимов и др. , 2008, с. 166]. Не потеряло своей значимости это занятие и в настоящее время. О стратегической важности рыбных угодий Приладожской Карелии свидетельствуют источники XVI–XVII вв. Так, на бурном пороге с перепадом в 8 м на р. Асиланйоки издревле ловили лосося, заходившего в реку на нерест [ Петрова , 2019, с. 103].

Природно-климатические условия региона позволяют утверждать, что лов рыбы на озере мог продолжаться круглогодично, но на объемы улова оказывали влияние погодные условия и особенности жизненного цикла различных видов рыб, ассортимент которых в Ладоге очень широк. Рыболовство – один из основных способов добычи белковой пищи, который в гораздо меньшей степени зависел от сезонов (в отличие, например, от охоты) [ Белавин , 2016, с. 42–43]. Разнообразие рыболовных снастей указывает на активное использование богатых природных ресурсов Северо-Западного Приладожья местным населением.

Анализ рыболовного инвентаря городищ Северо-Западного Приладожья позволяет говорить о преобладании промысловых способов рыбной ловли. Применение сетевого лова, зафиксированное по находкам грузил от ставных сетей, давало возможность вылавливать большие объемы рыбы, которая, по всей видимости, составляла значительную часть рациона древнекарельского населения. Наличие переметных крючков также указывает на массовую добычу крупных рыб. В осенний период, вероятно, осуществлялся промысловый лов рыбы для зимних запасов. Приемы индивидуального лова (ужение, бой) также использовались в рыболовстве и были весьма разнообразными. Для ловли более мелкой рыбы применялись удилища, оснащенные различными крючными снастями. Среди последних можно выделить как «летние», так и «зимние» приманки. О возможном использовании донных снастей говорят массивные крючки с петлями для привязывания. На распространение способа ловли рыбы боем указывают найден- ные остроги и спицы-гарпуны. В материалах средневекового Новгорода, в слоях X–XV вв., например, подобных находок не более 30 [Рыбина, 2015].

Ассортимент видов рыб, вылавливаемых в Средневековье, разумеется, ограничен нашими предположениями, основанными на оценке состава современной ихтиофауны Ладожского озера и его акватории, а также на данных функционального анализа набора рыболовных инструментов, основные формы которых в несколько измененном виде сохранялись до недавнего прошлого.

Список литературы Рыбный промысел населения Северо-Западного Приладожья в эпоху средневековья по археологическим источникам

- Алхименко А. П., Рыбакин В. Н. Береговая зона Ладожского озера // Ладога / под ред. В. А. Румянцева, С. А. Кондратьева. СПб.: Б. и., 2013. С. 145-166.

- Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956-1957 гг.). М.: Изд-во АН СССР, 1963. 243 с.

- Белавин А. М. Рыбная ловля в Прикамье в древности и Средние века // Вестник Пермского научного центра. 2016. № 3. С. 42-47.

- Верещагин Н. К. Видовой состав остеологического материала с городищ Тиверск и Паасо // С. И. Кочкуркина. Древняя Корела. Л.: Наука, 1982. С. 208.

- Герасимов Д. В., Субетто Д. А., Бельский С. В. Культурные трансформации в контексте изменений окружающей среды на Карельском перешейке и в Северном Приладожье в Голоцене // Хронология, периодизация и кросскультурные связи в каменном веке: Замятинский сб. / отв. ред. Г. А. Хлопачев. СПб.: Наука, 2008. Вып. 1. С. 164-172.