Рыболовство на большом море озера Байкал в голоцене (по материалам многослойных поселений)

Автор: Номоконова Т.Ю., Новиков А.Г., Лозей Р.дЖ., Горюнова О.И., Савельев Н.А., Вебер А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся новые данные по древнему рыболовству на Большом море оз. Байкал. Материалы получены в результате совместных исследований Российско-Канадской археологической экспедиции (проект Иркутского государственного университета и Университета Альберты) на многослойных поселениях Саган-Заба II и Бугульдейка II. Статья основана на анализе остатков ихтиофауны и артефактов, ассоциируемых с рыбной ловлей (крючки, гарпуны, грузила и скульптурные изображения рыб). Впервые удалось не только реконструировать таксоны и способы добывания рыб, но и проследить изменения в использовании тех или иных видов по временным срезам. Хронологическая привязка анализируемых культурных слоев Саган-Забы II и Бугульдейки II основана на более 90 радиоуглеродных AMS-датах, полученных по костям копытных животных в Оксфордской лаборатории радиоуглеродного анализа. В рамках археологической периодизации материалы охватывают период от мезолита до этнографической современности. Проведено сравнение состава рыб с материалами поселений Малого моря оз. Байкал. Получены новые данные для понимания значимости и хозяйственных аспектов рыболовного промысла на оз. Байкал на протяжении всего голоцена. Установлено, что рыболовные традиции охотников-рыболовов раннего и среднего голоцена на Байкале были продолжены и скотоводами, особенно с предпочтением улова глубоководных видов рыб. Сделан вывод, что у древнего населения Байкальского побережья в голоцене сложился хозяйственный уклад, характеризующийся комплексным использованием природных ресурсов, при котором рыболовство имело существенное значение.

Озеро байкал, сибирь, голоцен, рыболовство, многослойные поселения, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145833

IDR: 145145833 | УДК: 903.12(571.53) | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.013-023

Текст научной статьи Рыболовство на большом море озера Байкал в голоцене (по материалам многослойных поселений)

Рыболовство – основа хозяйственного уклада многих групп охотников-рыболовов как в прошлом, так и в настоящем. Одним из важных центров рыболовного промысла в юго-восточной части Сибири является оз. Байкал (рис. 1), в котором представлено большое разнообразие рыб, включая 14 промысловых видов и их подвидов, считающихся исторически важными источниками питания байкальского населения [Кожов, Мишарин, 1958, с. 33–590; Sideleva, 2003, p. 1–23]. Среди них выделяется осетр ( Acipenser baeri baicalensis ) как житель определенных частей озера и его основных притоков.

Рис. 1. Расположение многослойных поселений Саган-Заба II и Бугульдейка II.

Большинство добываемых рыб оз. Байкал подразделяется на прибрежные и глубоководные виды [Кожов, Мишарин, 1958, с. 101–590; Kozhova, Izmest’eva, 1998, с. 153–159]. Например, в небольших теплых мелководных бухтах Куркутского и Му-хорского заливов Малого моря (рис. 1) круглогодично обитают окунь ( Perca fluviatilis ), сорога ( Rutilis rutilis lacustris ), елец ( Leuciscus leuciscus baicalensis ) и щука ( Esox lucius ). Другие виды предпочитают глубокие и прохладные районы оз. Байкал (т.е. Большое море). Представителями этой категории являются сиг ( Coregonus lavaretus baicalensis ), белый и черный хариус ( Thymallus arcticus baicalensis brevipinnis и Th. arcticus baicalensis ), а также ленок ( Brachymystax lenok ) и таймень ( Hucho taimen ), хотя последние два вида присутствуют в озере в основном летом, а в о стальное время обитают в притоках Байкала. Сиг и налим ( Lota lota ) встречаются в реках и мелководных частях озера преимущественно в период нереста [Кожов, 1972, с. 109–114]. Белый хариус предпочитает восточную часть Байкала, а черный широко распространен по всему озеру и заходит в его небольшие притоки на нерест, особенно вдоль всего западного побережья Большого моря [Kozhova, Izmest’eva, 1998, p. 158]. Тем не менее наиболее известный вид рыб Байкала – омуль ( Coregonus migratorius ), составляющий важную промысловую основу современного рыболовства. Он представлен в озере несколькими популяциями и заходит в менее глубокие районы озера или реки только во время весенне-летних нерестовых миграций [Кожов, Мишарин, 1958, с. 131–214; Sideleva, 2003, p. 13–14].

Вопросы древнего рыболовства на оз. Байкал не раз привлекали внимание исследователей. Такие работы основывались как на типологическом анализе орудий из поселенческих комплексов побережья Малого моря и выделении изделий, использовавших- ся для ловли рыб [Свинин, 1976; Новиков, Горюнова, 2005], так и на анализе остатков ихтиофауны с этих поселений (напр.: [Цепкин, 1976; Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009a, б; Номоконова и др., 2011; Но-моконова, Горюнова, 2012; Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009, p. 53–75]). Исследователями обоснована важная роль рыболовства в жизни охотников-рыболовов раннего и среднего голоцена на побережье Малого моря. Опубликованы видовые определения добываемых рыб, установлены возможные сезоны и способы рыбной ловли, реконструированы размеры окуней и сорог, а также обсуждены изменения в использовании видов и количества рыб по основным хронологическим срезам [Новиков, Горюнова, 2005; Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009а, б; Ло-зей, Номоконова, Горюнова, 2014; Losey, Nomokonova, Goriunova, 2008; Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009, p. 75–91].

Если реконструкция древнего рыболовства на Малом море оз. Байкал была проведена более или менее в полной мере, то вопросы использования рыбных ресурсов Большого моря остались нерешенными. Это объясняется малым количеством стратифицированных поселений, содержащих орудия лова и о статки ихтиофауны, на его побережье. Ситуация изменилась в 2006–2008 гг. в результате раскопок на многослойных поселениях Саган-Заба II и Бугульдейка II на западном берегу оз. Байкал (рис. 1–3), проведенных отрядами Российско-Канадской экспедиции (проект Иркутского государственного университета и Университета Альберты). В ходе совместных исследований получены новые данные по древнему рыболовству из районов Большого моря. Эти материалы, обсуждаемые в предлагаемой статье, внесли много ново- го в понимание значимости и хозяйственных аспектов рыболовного промысла на оз. Байкал на протяжении всего голоцена.

Материалы и методы

Статья основана на анализе 1 553 экз. остатков ихтиофауны и 39 артефактах, ассоциируемых с рыбной ловлей (крючки, гарпуны, грузила и скульптурные изображения рыб), из раскопок на многослойных стоянках Саган-Заба II и Бугульдейка II. Памятники расположены в центральной части западного побережья оз. Байкал в 154 и 130 км к северо-востоку от г. Иркут-

Рис. 2. Общий вид на бухту Саган-Заба. Фото А.В. Вебера.

Рис. 3. Общий вид на археологический объект Бугульдейка II. Фото А.В. Вебера.

ска, на расстоянии 35 км друг от друга. Стоянка Саган-Заба II была обнаружена в 1972 г. Северо-Азиатской экспедицией ИИФФ СО АН СССР (А.П. Окладников) [Окладников, 1974, с. 17], которая провела раскопки в 1974–1975 гг. [Асеев, 2003, с. 51–61]. Бугуль-дейка II открыта в 1987 г. разведочным отрядом ИГУ (Н.А. Савельев, В.М. Ветров). В 1999–2004 гг. стоянка изучалась совместной экспедицией Центра детского и юношеского туризма и краеведения и ИГУ (В.В. Алтухов, Н.А. Савельев). Комплексные междисциплинарные исследования этих объектов были продолжены отрядами Российско-Канадской экспедиции в 2006–2008 гг. [Горюнова и др., 2006, 2008; Бочарова, Коршунов, 2010; Лозей, Номоконова, Савельев, 2014].

В работе анализируются остатки рыб и орудия лова из раскопов 4B и 4C стоянки Саган-Заба II и раскопов 4 и 5 Бугульдейки II. Полевая методика основывалась на послойном вскрытии и просеивании всех культурных отложений через сито с ячеей 3 мм. Она полностью оправдала себя, т.к. 99 % всех остатков ихтиофауны, обсуждаемых в данной статье, были получены из сита. Компактное расположение костей рыб в слоях зафиксировано в единичных случаях. На стоянке Бугульдейка II в слое IV (уровень 7) подобное скопление обнаружено под крайним камнем очажного сооружения. На памятнике Саган-Заба II в нижней части слоя III под развалом сосуда найдены позвонки и кости плавников рыб сем. лососевых, частично находившиеся в анатомическом порядке.

Хронологическая привязка анализируемых культурных слоев Саган-Забы II и Бугульдейки II основана на более 90 радиоуглеродных AMS-датах, полученных по костям копытных животных в Оксфордской лаборатории радиоуглеродного анализа. Подробности датирования обоих поселений представлены в ряде публикаций [Nomokonova et al., 2013; Лозей, Номо-конова, Савельев, 2014]. Суммарный вариант хронологических диапазонов по рассматриваемым культурным слоям стоянок представлен в табл. 1. В рамках археологической периодизации материалы охватывают период от мезолита до этнографической современности.

Остатки ихтиофауны были исследованы и определены до элемента, части, стороны и до наиболее возможной таксономической категории с использованием стандартных зооархеологических методов (количество определимых экземпляров и минимальное количество особей), а также с учетом поведенческих характеристик животных [Номоконова, Лозей,

Горюнова, 2006; Lyman, 2008, p. 21–82; Reitz, Wing, 2008, p. 142–170]. Методика работы с орудиями лова основана на типологическом анализе изделий, разработанном для территории Прибайкалья, и этнографических сопоставлениях [Окладников, 1936, 1941, 1950, с. 246–258; Студзицкая, 1972, 1976; Новиков, Горюнова, 2005].

Остатки ихтиофауны с поселений на Большом море

Остатки рыб со стоянок Бугульдейка II и Саган-Заба II представлены 1 553 фрагментами. Подавляющее большинство найдено на последней, но при этом в ее фаунистических материалах (74 040 экз.) на ихтиофауну приходится только 2,1 % от общего количества костей животных. Остатки рыб с Бугульдейки II совсем малочисленны – 37 экз., тем не менее они составляют 0,2 % от общего количества костей животных с данной стоянки (20 263 экз.).

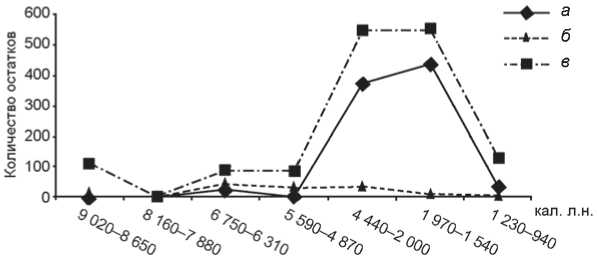

Среди остатков ихтиофауны с поселения Саган-Заба II (табл. 2) 34 % фрагментов не пригодны для дальнейшей идентификации. Определены хариус, сорога, елец, окунь, налим, щука и осетр, а также род сиговых (омуль/сиг), семейства карповых и лососевых (хариус/сиговые). Остатки рыб были найдены во всех культурных слоях стоянки, отно сящихся к разным периодам голоцена начиная с более 9 000 кал. л.н., но преобладали в III нижнем (4 440–2 000 кал. л.н.) и верхнем (1 970–1 540 кал. л.н.) слоях, а наименьшее их количество зафиксировано в слое VI (8 160– 7 880 кал. л.н.) (рис. 4).

Большинство определимых элементов принадлежит лососевым. Они составляют 88 % (875 экз. с уче-

Таблица 1. Хронология использования стоянок

|

Геологическая периодизация |

Археологическая периодизация |

Саган-Заба II |

Бугульдейка II |

|||

|

Культурные слои |

Хронологический диапазон, кал. л.н. |

Культурные слои (уровни) |

Хронологический диапазон, кал. л.н. |

|||

|

(D zr О |

Ранний |

Мезолит |

V, IV (9, 8) |

10 410–9 030 |

||

|

VII |

9 020–8 650 |

|||||

|

Средний |

Неолит |

VI |

8 160–7 880 |

IV (5–1) |

8 610–5 590 |

|

|

V нижний |

Не датирован |

|||||

|

V верхний |

6 750–6 310 |

|||||

|

IV |

5 590–4 870 |

III |

5 660–4 650 |

|||

|

Поздний |

Бронзовый век |

III нижний |

4 440–2 000 |

II (3) |

3 210–2 780 |

|

|

II (2) |

2 680–1 950 |

|||||

|

Ранний железный век |

III верхний |

1 970–1 540 |

II (1) |

2 130–1 530 |

||

|

Поздний железный век – этнографическая современность |

II, I |

1 230–940 |

I |

2 040 – современность |

||

Таблица 2. Видовой состав рыб и количество их остатков на стоянке Саган-Заба II

|

Таксон |

Название |

Культурный слой |

Всего |

||||||

|

VII |

VI |

V |

IV |

IIIн |

IIIв |

II, I |

|||

|

Pisces неопределимые |

Рыбы |

107 |

1 |

14 |

52 |

141 |

107 |

92 |

514 |

|

Salmonidae |

Семейство лососевых |

– |

– |

29 |

– |

363 |

428 |

31 |

851 |

|

Coregonus sp. |

Род сиговых |

– |

– |

– |

3 |

8 |

6 |

– |

17 |

|

Thymallus articus |

Хариус |

3 |

– |

– |

– |

1 |

2 |

1 |

7 |

|

Cyprinidae |

Семейство карповых |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

2 |

|

Leuciscus baicalensis |

Елец |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

2 |

|

Rutilus rutilus lacustris |

Сорога |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

3 |

|

Acipenser baerii baical. |

Осетр |

– |

1 |

10 |

1 |

28 |

5 |

3 |

48 |

|

Esox lucius |

Щука |

– |

– |

3 |

11 |

– |

– |

1 |

15 |

|

Lota lota |

Налим |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

2 |

|

Perca fluviatilis |

Окунь |

– |

– |

31 |

17 |

5 |

2 |

– |

55 |

|

Всего |

110 |

2 |

87 |

87 |

548 |

554 |

128 |

1 516 |

|

Рис. 4. Соотношение остатков рыб семейства лососевых и остальных на стоянке Саган-Заба II по хронологическим периодам. а – Salmonidae; б – другие; в – все.

том хариуса и омуля/сига) от общего количества остатков рыб и встречаются во всех культурных слоях Саган-Забы II, кроме VI, но особенно преобладают в III нижнем и верхнем (рис. 4). Остальные определимые кости и чешуя представляют окуня (55 экз.), осетра (48 экз.), щуку (15 экз.), карповых (7 экз. с учетом сороги и ельца) и налима (2 экз.). Остатки осетра найдены почти во всех слоях за исключением VII. Окунь представлен в слоях, относящихся к периоду с 6 750 по 1 540 кал. л.н., щука – в основном в отложениях среднего голоцена (слои V и IV) и единичным экземпляром во II, I слоях (1230–940 кал. л.н.). Кости карповых и налима очень редки по сравнению с остальными видами рыб. Первые найдены в IV, нижнем и верхнем III слоях. Налим представлен исключительно в слое IV (5 590–4 870 кал. л.н.).

Среди остатков ихтиофауны со стоянки Бугуль-дейка II (37 экз.) преобладают кости осетра ( Acipenser sp.) – 25 экз. Также найдены одна кость щуки ( Esox lucius ) и две представителей семейства карповых (Cyprinidae). Остальные 9 экз. не пригодны для дальнейших определений. Наибольшее количество остатков ихтиофауны найдено в слое IV (уровни 2, 3, 6–8, датируемые в диапазоне 10 410–6 570 кал. л.н.) – 22 экз., в т.ч. кости щуки и осетра. Слой II содержал в основном остатки осетра, а также 2 экз. от карповых. В слое I найдена только одна неопределимая

ко сть рыбы. Хронологические рамки этих культурных слоев 3 210 кал. л.н. – период современности.

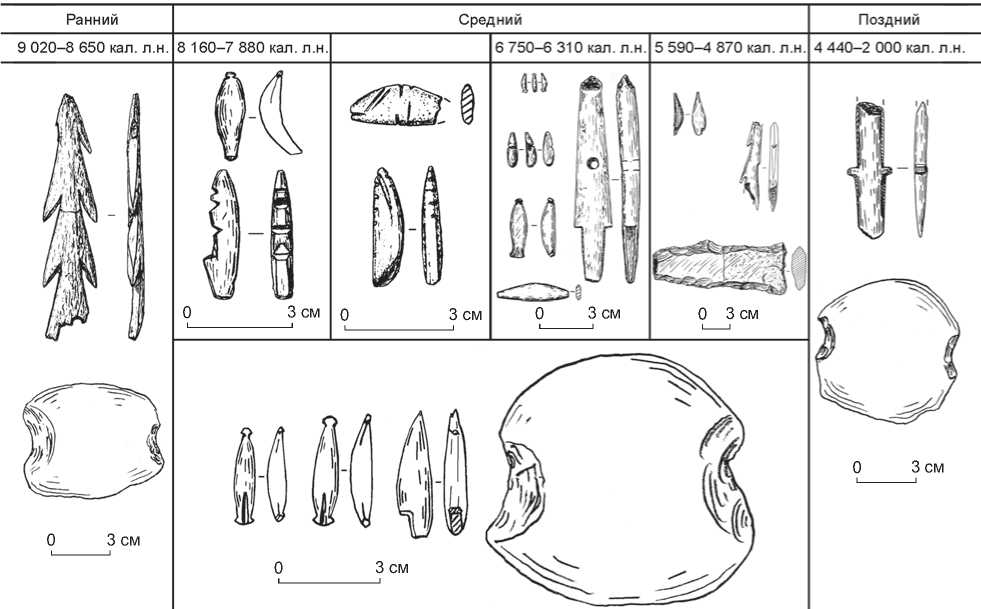

Орудия рыболовства из комплексов поселений

На стоянках Саган-Заба II и Бугульдейка II обнаружено 39 изделий, ассоциируемых с рыболовным промыслом (21 и 18 экз. соответственно): каменные грузила для сетей, обломки роговых и костяных наконечников гарпунов, стерженьки составных рыболовных крючков и их заготовки из шиферного сланца, костяное острие к составному крючку, небольшой грузик из нефрита и каменные скульптурные изображения рыб (табл. 3, рис. 5).

На стоянке Саган-Заба II орудия рыболовства фиксируются с раннего голоцена. В слое VII обнаружен двусторонний симметричный наконечник гарпуна с расширенным основанием и отверстием в нем, изготовленный из рога, и грузило для сетей из плоской гальки с выемками на противоположных концах.

Таблица 3. Орудия рыболовства со стоянок Саган-Заба II и Бугульдейка II

|

Артефакты |

Саган-Заба II |

Бугульдейка II |

||||

|

Ранний голоцен |

Средний голоцен |

Поздний голоцен |

Средний голоцен |

Поздний голоцен |

Всего |

|

|

Гарпуны |

1 |

4 |

1 |

– |

– |

6 |

|

Стерженьки составных крючков |

– |

8 |

– |

10 |

– |

18 |

|

Острия к составным крючкам |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Грузила |

1 |

– |

– |

7 |

1 |

9 |

|

Грузик |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Скульптурки рыб |

– |

4 |

– |

– |

– |

4 |

|

Всего |

2 |

18 |

1 |

17 |

1 |

39 |

Голоцен

Рис. 5. Распределение орудий рыболовства с поселений Саган-Заба II и Бугульдейка II по хронологическим срезам.

В комплексах среднего голоцена стоянки Саган-Заба II выявлено 18 артефактов, ассоциируемых с рыболовным промыслом. Они были найдены в культурных слоях, относящихся к разным периодам неолита в хронологическом диапазоне 8160–4870 кал. л.н. Все слои содержали стерженьки составных рыболовных крючков, обломки костяных наконечников гарпунов и скульптурные изображения рыб. Численно преобладают предметы крючковой снасти: восемь стерженьков (целые и обломки) и костяное острие. Практически все стерженьки изготовлены из шиферного сланца; исключение составляет одно костяное изделие из слоя IV. Их типологические формы различаются по разным периодам неолита. В слое VI обнаружен изогнутый стерженек длиной 3,2 см с зарубками на верхнем конце; система крепления острия боковая (т.н. байкальского типа). Целый стерженек такого же размера (3,3 см) из V нижнего слоя прямой, с выпуклой спинкой, боковым креплением острия и выемками для привязывания на верхнем, приостренном конце. По поверхности изделия нанесены насечки. В этом же слое найдены обломки двух стерженьков с при- остренным верхним концом; на одном из них имеются две насечки. В V верхнем слое обнаружен стерженек классического китойского типа: прямой, с выпуклой спинкой и полулунными выступами на концах; крепление острия фронтальное. Его длина 3,5 см. Два других стерженька из этого слоя (один из них обломан) прямые, с выпуклой спинкой. У целого экземпляра полулунная верхняя головка, нижний конец с выраженной «пяточкой» и «носком». Длина целого изделия 1,1 см, обломанного – 1,8 см. Костяной стерженек составного рыболовного крючка из слоя IV имеет выпуклую спинку и боковое крепление острия. Его верхний конец приострен, нижний – расширенный. Длина стерженька 4,5 см.

В комплексе V верхнего слоя зафиксирован грузик (стерженек ?) из нефрита. Изделие прямое, с выпуклой спинкой. Один конец приострен, другой (расширенный) – овальный. В средней части спинки имеется полукольцевая нарезка. Длина изделия 2 см.

Костяные наконечники гарпунов в неолитических слоях представлены обломками. Один из них с односторонним расположением зубцов (слой VI), два – с двусторонним (слой IV). В V верхнем слое найден обломок наконечника гарпуна с черешковым насадом и отверстием в теле пера.

С рыболовным промыслом ассоциируются и каменные скульптурки рыб (4 экз.). Одна из них обнаружена в V нижнем слое. Скульптурка выполнена из мрамора в виде стилизованного изображения рыбы с выпуклой спинкой; хвост обломан. Изделие с двусторонней моделировкой. Резной линией пока- зан рот, парными прямыми – жабры. Резные линии отмечены в районе спинного и брюшного плавников. Длина изделия не более 3 см. Вторая мраморная скульптурка рыбы с выпуклой спинкой (длина 4 см) найдена в V верхнем слое. Изображение схематичное. В слое IV обнаружены целая каменная рыбка сиго-образной формы (длина 14,5 см) и обломок хвостовой части от другой.

В комплексах позднего голоцена стоянки Саган-Заба II орудия рыболовства представлены одним обломком костяного наконечника гарпуна из III нижнего слоя. Изделие с плечиковым насадом.

На стоянке Бугульдейка II практически все орудия рыболовства (17 из 18 экз.) зафиксированы в комплексах среднего голоцена. Численно преобладают стерженьки составных рыболовных крючков (6 экз.) и их заготовки (4 экз.). Все целые стерженьки классического китойского типа – прямые, с выпуклой спинкой и полулунными выступами на концах (рис. 6, 1–4 ). Система крепления острия фронтальная. Средние размеры изделий 2,7–3,2 см. Заготовка стерженька из слоя IV (уровень 7) имеет боковую систему крепления острия. На конце одной заготовки отмечены насечки. В комплексе слоя IV (уровень 4) найдено семь грузил для сети, изготовленных из плоских камней и гальки (рис. 6, 5 , 6 ). Они оформлены двусторонними выемками, расположенными на противоположных концах.

В материалах позднего голоцена (слой II, уровень 2) обнаружено одно грузило для сети – плоский камень с выемками на противоположных концах.

5 cм

Рис. 6. Стерженьки составных рыболовных крючков ( 1–4 ) и каменные грузила ( 5 , 6 ) из слоя IV стоянки Бугульдейка II. Фото С. Когай.

Обсуждение

Новые материалы многослойных поселений Саган-Заба II и Бугульдейка II, расположенных на западном побережье Большого моря оз. Байкал, впервые позволили не только реконструировать таксоны и способы добывания рыб, но и проследить изменения в использовании тех или иных видов по временным срезам. В фаунистических о статках представлены как прибрежные, так и глубоководные рыбы: окунь, карповые (сорога и елец), щука, налим, осетр и лососевые (хариус и представители рода сиговых). Последние, предпочитающие глубокие и прохладные зоны озера, существенно преобладают по количественным показателям остатков ихтиофауны, но только на стоянке Саган-Заба II, наличие лососевых на Бугульдейке II не зафиксировано.

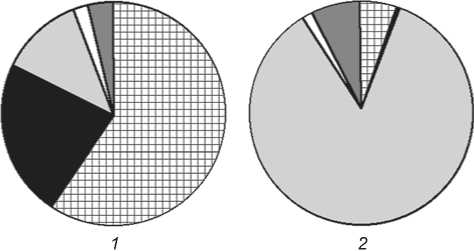

При сравнении остатков ихтиофауны с поселений на Большом море и маломорских наблюдаются существенные различия по количественному составу (рис. 7). Во многом это объясняется расположением стоянок рядом с глубокими частями озера либо с мелководными. Например, основной состав ихтиофауны на Малом море представлен прибрежными видами рыб, такими как окунь, карповые, щука; редко встречаются сиговые, возможно заходящие в бухты этого района во время нерестовых миграций [Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009a, б; Номоконова и др., 2011; Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009, p. 75–85]. На стоянке Саган-Заба II существенно преобладают ко сти рыб семейства лососевых, в т.ч. хариуса, чьи остатки впервые найдены на поселениях Приольхонья.

В то же время наблюдаются существенные различия между двумя анализируемыми в данной работе стоянками. Например, в материалах Саган-Забы II хорошо представлены различные виды рыб, как прибрежные, так и глубоководные. Здесь зафиксированы

б

Рис. 7. Количественный состав остатков ихтиофауны с маломорских поселений ( 1 ) и стоянок на Большом море ( 2 ).

а – окунь; б – карповые; в – лососевые; г – щука; д – осетр.

остатки налима, чьи кости, также как и хариуса, впервые найдены на поселениях Приольхонья. Остатки ихтиофауны со стоянки Бугульдейка II существенно проигрывают и по количеству, и по видовому составу: представлены только осетр, карповые и щука.

Анализ наличия и состава остатков ихтиофауны по хронологическим срезам показал как сходство, так и существенные различия между поселениями на Большом и Малом морях. Например, рыболовство в обоих случаях фиксируется на протяжении всего голоцена начиная с более 9 000 л.н. Различия между двумя регионами заключаются в периодах более или менее интенсивного рыболовства. Если на маломорских поселениях остатки рыб доминируют в слоях среднего голоцена и ранее, примерно с 8 000 л.н., то на Большом море такая ситуация характерна в основном для позднего голоцена (особенно с 4 440 по 1 540 кал. л.н.).

В этноисторических исследованиях очень часто указывается, что скотоводы Прибайкалья и прилегающих территорий смотрели на рыбу с явным пренебрежением и занимались рыболовством только по необходимости (исключение составляет промышленный промысел бурят, живущих на Байкале с XVII в. н.э.) [Левин, 1897; Михайлов, 2006, с. 109–121]. Однако большое количество остатков ихтиофауны в позднеголоценовых слоях на стоянке Саган-Заба II (в особенности в слоях железного века и этнографической современности – III верхнем, II, I) наглядно демонстрирует, что рыболовные традиции охотников-рыболовов раннего и среднего голоцена на Байкале были продолжены и скотоводами.

В археологических комплексах западного побережья Большого моря оз. Байкал орудия рыболовства фиксируются с раннего голоцена. Орудия из слоя VII Саган-Забы II позволяют восстановить способы добычи рыбы, существовавшие в мезолите начиная с 9 020 кал. л.н. Вероятно, древнее население било рыбу гарпунами и ловило ее сетями. Наличие последних подтверждают обнаруженные на стоянке специально подготовленные каменные грузила. Появление рыболовной сети способствовало более эффективному и продуктивному лову. На стоянках Малого моря свидетельства наличия сетей также отмечены в материалах позднего мезолита [Новиков, Горюнова, 2005; Номоконова, Горюнова, 2012].

Комплексы неолита (средний голоцен) на анализируемых стоянках Большого моря выделяются количеством найденных орудий рыбного промысла, а на Саган-Забе II отмечается и большее их разнообразие. Широко представлены крючковые снасти, свидетельствующие о наличии орудий индивидуального пользования (удочки). Подтверждением тому являются стерженьки составных рыболовных крючков и костяные острия к ним. На протяжении всего среднего го- лоцена отмечаются стерженьки с боковой системой крепления острия (т.н. байкальского типа). В хронологическом интервале 8 610–6 310 кал. л.н. им сопутствуют (или суще ствуют самостоятельно) стерженьки китойского типа с фронтальным креплением острия (V верхний слой Саган-Забы II и IV Бугульдейки II). О роли рыболовства в хозяйстве древнего населения побережья Байкала также свидетельствуют каменные скульптурные изображения рыб (V, IV слои Саган-Забы II). Судя по этнографическим параллелям, они использовались в качестве приманок при лове рыбы с применением гарпуна [Окладников, 1941, 1950, с. 246–258; Студзицкая, 1976]. Многообразие технических средств, отмечен- ное на стоянках, свидетельствует о существовании различных способов рыбной ловли: на мелководье с помощью гарпуна, на более глубокой воде удочкой и сетью. Необходимо заметить, что при добыче глубоководных рыб в летний период предполагается наличие средств передвижения по воде (лодки).

Сравнение орудийного набора рыбного промысла, отмеченного в комплексах среднего голоцена на стоянках Большого моря оз. Байкал, с маломорскими материалами показало их тождество (распространение крючковой снасти, наличие составных рыболовных крючков, появление каменных скульптурок рыб, большое количество наконечников гарпунов и грузил для сетей). Повторяются и основные типологические формы инвентаря (стерженьки «байкальского типа», стилизованные схематичные изображения рыб, сиго-образные «рыбки» и т.д.) [Новиков, Горюнова, 2005]. Новым является распространение в комплексах западного побережья Большого моря стерженьков составных крючков китойского типа, которые на маломорских стоянках не встречаются.

Рыбная ловля не потеряла своего значения и у населения позднего голоцена. Так, в комплексах бронзового века (уровень 2 слоя II Бугульдейки II и III нижний Саган-Забы II) обнаружены каменное грузило для сети и обломок наконечника гарпуна с плечиковым насадом. Интересно отметить, что в III нижнем слое стоянки Саган-Заба II, несмотря на малочисленность орудий рыболовства, найдено большое количество остатков ихтиофауны. В вышележащем слое (III верхний, ранний железный век) орудия лова вообще не обнаружены. Вероятно, добыча рыбы осуществлялась иными, нами не фиксируемыми, способами (невод, сплавные сети и др.).

Как показал анализ орудийного набора и фауни-стиче ских остатков с поселений на Большом море оз. Байкал, их обитатели занимались рыбной ловлей

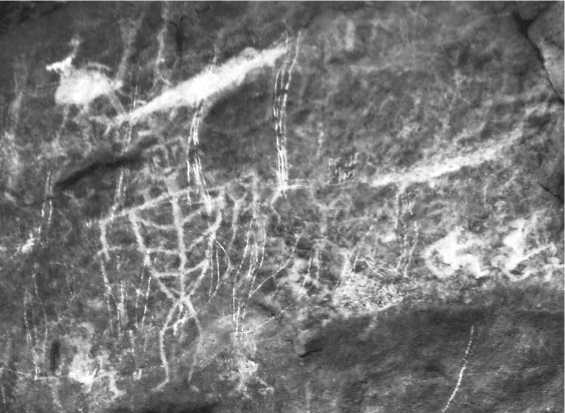

Рис. 8. Наскальные рисунки в бухте Ая. Фото А.Г. Новикова.

на протяжении всего голоцена. Интересно отметить, что, несмотря на значительную роль рыболовства в хозяйственной жизни древнего байкальского населения, этот сюжет практически не отражен в наскальных рисунках. Он присутствует только на писанице в бухте Ая, расположенной на западном побережье Байкала в 16 и 51 км к северо-востоку от стоянок Саган-Заба II и Бугульдейка II соответственно (см. рис. 1). На скальной поверхности имеются два реалистических изображения рыб, выполненные сплошной выбивкой (рис. 8). Судя по характерным чертам (узкая, заостренная на конце морда, специфическая форма тела), рисунки отражают образ осетра или стерляди [Окладников, 1974, с. 36–37]. Изображения рыб (как и других животных – змей и птиц) скомпонованы возле рогатой антропоморфной фигуры, возможно шамана. Рисунки в бухте Ая относят к бронзовому – раннему железному векам. Вероятно, они связаны с представлениями древнего населения о Нижнем (рыбы и змеи) и Верхнем (птицы) мирах, демонстрируя мифологизацию образа.

Заключение

В результате раскопок многослойных стоянок Саган-Заба II и Бугульдейка II впервые были получены данные по ихтиофауне с западного побережья Большого моря оз. Байкал. Это стало возможным благодаря использованию при раскопках методики, при которой все культурные отложения просеивались через сито с ячеей 3 мм. Таким способом было получено 99 % всех о статков ихтиофауны. Опыт применения данной методики продемонстрировал необходимость ее использования при дальнейших археологических ис- следованиях на других объектах [Номоконова, Лозей, Горюнова, 2006; Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009, p. 51–53; Nomokonova et al., 2010].

Анализ остатков ихтиофауны и орудий рыболовства с много слойных стоянок Саган-Заба II и Бу-гульдейка II позволил получить интересные данные по рыбному промыслу на Большом море оз. Байкал на протяжении всего голоцена. На этой территории рыболовство как самостоятельная форма хозяйства отмечается с раннего голоцена (мезолит). В среднем голоцене (неолит) усовершенствовались ранее существовавшие и появились новые типы орудий, стали более многообразными приемы лова. Выявлены типологические особенности стерженьков составных рыболовных крючков, наконечников гарпунов и каменных скульптурок рыб по разным хронологическим срезам неолита. По результатам исследований на стоянках Саган-Заба II и Бугульдейка II впервые получена достоверная информация о рыболовстве на Байкале не только в бронзовом, но и в железном веке.

Новые материалы с западного побережья Большого моря позволили провести сравнение с ранее исследованными комплексами маломорских поселений, выявить существенные различия по видовому составу добывавшихся рыб, периодам интенсивного использования стоянок и по основной хозяйственной деятельности. Установлено, что на Большом море добывались преимущественно глубоководные виды рыб – лососевые и осетровые, тогда как на Малом – в основном прибрежные – окунь, карповые, щука.

Отмечены различия между двумя регионами и по периодам более или менее интенсивного рыболовства. На маломорских стоянках остатки рыб доминируют в слоях среднего голоцена и ранее, а на Большом море такая ситуация характерна в основном для позднего голоцена. При этом необходимо отметить, что в фаунистических материалах поселений на Большом море ихтиофауна составляет незначительный процент (2,1 % на Саган-Забе II и 0,2 % на Бугульдейке II). Судя по многочисленным костям нерпы, основным видом деятельности здесь являлась ее добыча, о чем неоднократно упоминалось ранее в ряде публикаций [Лозей, Номоконова, Савельев, 2014; Номоконова и др., 2015]. Лов рыбы на стоянках Саган-Заба II и Бугульдейка II носил вспомогательный характер, в то время как на маломорских поселениях он занимал ключевые позиции [Номоконо-ва, Лозей, Горюнова, 2009а, б; Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009, p. 75–91; Номоконова, Горюнова, 2012]. В целом у древнего населения побережья Байкала в голоцене сложился хозяйственный уклад, характеризующийся комплексным использованием природных ресурсов, при этом рыболовство имело существенное значение.

Зооархеологические определения выполнены за счет гранта Канадского совета по общественным наукам и гуманитарным исследованиям (MCRI SSHRC № 412-2011-1001); анализ археологических материалов – за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Рыболовство на большом море озера Байкал в голоцене (по материалам многослойных поселений)

- Асеев И.В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -208 с.

- Бочарова Е.Н., Коршунов Е.О. Ранний неолит юго-западного побережья оз. Байкал (по материалам местонахождения Бугульдейка II)//Историко-культурное наследие Азии: изучение, сохранение, интерпретации. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2010. -С. 8-17.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Вебер А.В., Воробьева Г. А., Орлова Л. А. Завершение раскопок Российско-Канадской экспедиции в бухте Саган-Заба на Байкале//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. -Т. XIV. -С. 32-35.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Воробьева Г.А., Вебер А.В. Работы Российско-Канадской экспедиции в бухте Саган-Заба на Байкале//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. 12, ч. 1. -С. 311-314.

- Кожов М.М. Очерки по байкаловедению. -Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1972. -254 с.