Рыболовство в системе жизнеобеспечения древнего населения Северного Приангарья в раннем голоцене (по материалам многослойных памятников в низовьях Ангары)

Автор: Кузнецов А.М., Роговской Е.О., Лохов Д.Н., Новосельцева В.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Археологические работы в зоне затопления Богучанской ГЭС в 2007-2012 гг. предоставили исследователям уникальный материал для изучения вопросов древнего рыболовства в Северном Приангарье, в т.ч. датирования первых этапов развития этого хозяйственного вида деятельности. Следы рыболовного промысла зафиксированы в раннеголоценовых отложениях стоянок Остров Лиственичный, пункт 1 и 2, Усть-Ёдарма II, Усть-Кеуль I, Усть-Игирма, Усть-Кова I и Воробьево, однако на последних трех местонахождениях они единичные. На остальных перечисленных объектах следы этого вида хозяйственной деятельности более представительны и дают возможность установить его роль в системе и стратегиях жизнеобеспечения древнего населения Северного Приангарья. Рассмотренные в статье местонахождения входили в Братско-Илимский участок р. Ангары и располагались от бывшего устья р. Илим до устья р. Каты: в двух случаях - на приустьевых участках притоков Ангары, в одном - на острове с двумя пунктами дислокации стоянок древних охотников-рыболовов. В результате анализа видового состава ихтиофауны выявлены две различные стратегии вылова рыбы, предположительно связанные с сезонностью стоянок. Первая была ориентирована на добычу осетровых в предзимнее время. Основным способом являлась поколка. Вторая стратегия была направлена на ловлю налима и щуки в весенне-летний сезон методом ужения и постановки ловушек. Предложена гипотеза связи этих стратегий с сезонной изменчивостью состава хозяйственных групп древнего населения Северной Ангары.

Северное приангарье, ранний голоцен, рыболовство, стратегия ловли, система жизнеобеспечения, ихтиофауна

Короткий адрес: https://sciup.org/145145984

IDR: 145145984 | УДК: 903.12 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.052-060

Текст научной статьи Рыболовство в системе жизнеобеспечения древнего населения Северного Приангарья в раннем голоцене (по материалам многослойных памятников в низовьях Ангары)

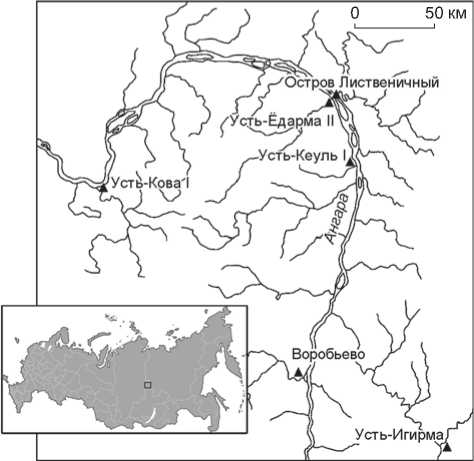

С учетом региональных разработок хронологические рамки раннего голоцена на территории юга Средней Сибири определяются интервалом ~10,3– 8,0 тыс. некал. л.н., включающим фазы пребореала (PB) и бореала (ВО) [Воробьева, 2010, с. 95]. К настоящему времени в Северном Приангарье зафиксировано 17 местонахождений, содержащих материалы финальноплейстоценового – раннеголоценового возраста [Абдулов Т.А., Абдулов А.Т., 2015; Абдулов Т.А., Абдулов А.Т., Алтухов, 2013; Бердников и др., 2014; Гурулев, 2014]. Археологически фиксируемые следы рыболовного промысла обнаружены на семи из них: Остров Лиственичный, пункт 1 и 2, Усть-Ёдарма II, Усть-Кеуль I, Усть-Игирма, Усть-Кова I и Воробьево (рис. 1). В материалах последних трех местонахождений находки, традиционно связываемые с рыболовством, представлены роговой «колотушкой» (Усть-Игирма) [Васильевский, 1978, с. 135, 136, рис. 4], фрагментом зубчатого наконечника (Во-робьево) [Там же, с. 136] и единичными о статками ихтиофауны (Усть-Кова I) [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988, с. 95]. На остальных перечисленных объектах свидетельства рыболовного промысла представительны и позволяют не только зафиксировать наличие данного вида хозяйственной деятельности, но и установить его роль в системе и стратегиях жизнеобеспечения древнего населения Северного Приангарья. Финальноплейстоценовые – раннеголоценовые горизонты этих местонахождений содержали сравнительно многочисленные диагностируемые остатки ихтиофауны и рыболовный инвентарь. Кроме того, для большинства рассматриваемых комплексов получены радиоуглеродные даты.

Все рассматриваемые местонахождения затоплены водами Богучанского водохранилища. Возможности дальнейшего исследования этих объектов с целью уточнения или получения новых коррелирующих данных безвозвратно утрачены. Единственными источниками по древнейшей истории значительной части Северного Приангарья являются полевые материалы, полученные в основном в ходе работ Богучанской экспедиции 2007–2012 гг. Вполне вероятно, что авральный и форс-мажорный характер этих спасательных работ повлиял на качественный состав добытого археологического материала. При общей плохой сохра- няемости и малых размерах рыбьих костей вскрытие большими площадями не способствовало фиксации всей ихтиофауны. Еще одной проблемой является видовая недиагностируемость части коллекции [Роговской, Кузнецов, 2013б, с. 23]. Однако можно надеяться, что и зафиксированные остатки дают общие, фоновые значения соотношения добываемых видов.

Рассмотренные местонахождения входили в Братско-Илимский участок р. Ангары и располагались от бывшего устья р. Илим до устья р. Каты: в двух случаях – на приустьевых участках притоков Ангары, в одном – на острове с двумя пунктами дислокации стоянок древних охотников-рыболовов. Долина реки на этом участке преимущественно V-образная, шириной 4–6 км. Пойма односторонняя, встречалась короткими участками в устьях притоков, ее ширина 70–150 м, у р. Ката – до 400 м. Поверхность поймы ровная, луговая. Берега почти везде сливаются со склонами долины, а там, где они выражены, крутые, высотой до 6–8 м. Дно галечное, на перекатах крупнокаменистое; у берегов на ширину 10–40 м зарастало водной растительностью [Ресурсы…, 1972, с. 295–296].

Рис. 1 . Раннеголоценовые местонахождения Северного Приангарья, где были зафиксированы следы рыболовного промысла.

Братско-Илимский участок характеризовался наличием множества островов аккумулятивного, скульптурного и смешанного генезиса, параллельно-рукавным течением с чередованием порогов и обширных плесов, многочисленными протоками с разной скоростью течения [Чалов Р.С., Чалов С.Р., 2009, с. 105– 106]. Данные ландшафтно-гидрологические особенности обеспечивали наилучшие условия для донной фауны и, соответственно, высокую рыбопромысловую ценность этого участка Ангары [Кожов, 1950, с. 50]. Стоит также отметить, что до строительства каскада ангарских ГЭС основные места добычи осетровых располагались именно здесь [Егоров, 1943, с. 5–6; Кожов, 1950, с. 51].

Методологическая составляющая исследования включает анализ остатков ихтиофауны, состава рыболовного инвентаря, планиграфического распределения на территории стоянки следов рыболовного промысла, корреляции полученных данных между собой, а также с материалами Южного Приангарья и западного побережья оз. Байкал. Необходимо отметить, что прежние результаты анализа состава ихтиофауны подверглись некоторой корректировке в связи с более детальной работой с коллекциями.

Материалы

Остров Лиственичный. Располагался на половине расстояния между устьями Каты и Ёдармы. Долины этих рек, являющихся соответственно правым и левым притоками Ангары, находятся практически напротив друг друга, образуя Като-Ёдарминское расширение. Местонахождение дислоцировалось в верхней части острова в двух пунктах: на приверхе и в 0,5 км ниже по течению на правом берегу, обращенном к Кат-ской протоке.

Пункт 1 (на приверхе) представлял собой пологую островную террасу с площадью распространения находок ок. 150 м², расположенную в непосредственной близости от выраженного прируслового вала высотой 2,0–2,5 м. На момент раскопок расстояние от поверхности реки до вершины вала составляло ок. 7 м. Судя по данным микростратиграфии, древняя поверхность обитания представляла собой площадку, слабо наклоненную в сторону береговой линии.

Раннеголоценовый культурный слой (2-й) зафиксирован в отложениях, подстилающих толщу голоценового оптимума и представленных серовато-бурым легким заиленным суглинком с включениями мелких галек. В нем были два микрогоризонта залегания археологических остатков, частично разделенные стерильной прослойкой. Согласно стратиграфическому положению и данным радиоуглеродного датирования, возраст слоя ок. 9 тыс. лет [Кузнецов, Роговской, 2019, с. 182].

Большая часть фаунистических материалов слоя – остатки ихтиофауны (79 % всех определимых по единицам находок), причем их соотношение с остальными костными остатками, в т.ч. неопределимыми, одинаковое в обоих микрогоризонтах (50,8 и 50,9 % соответственно) [Там же, с. 183, 186]. Учтено 277 ед. Основную часть составляют такие виды, как осетр и стерлядь Acipenser (16 %), щука Esox lucius (13 %), налим Lota lota (59 %). Доля тайменя Hucho taimen , сига Coregonus lavaretus pidschian , плотвы Rutilus rutilus lacustris , язя Leuciscus idus , ельца Leuciscus leuciscus baicalensis и окуня Perca fluviatilis колеблется от 1 до 5 % [Мамонтов, Роговской, 2013, с. 26, таблица]. В планиграфическом отношении остатки ихтиофауны локализуются вокруг и внутри кострищ, образуя зоны повышенной концентрации, в разной степени насыщенные находками [Кузнецов, Роговской, 2019, с. 185–186].

Рыболовный инвентарь представлен единственным составным рыболовным крючком*. Несмотря на то что его стерженек и жало разнесены по разным микрогоризонтам, аппликация дает метрически согласованное полное орудие. В планиграфии артефакты также тяготеют к кострищам. Костяной стерженек округлый в поперечном сечении, брюшко уплощено шлифовкой (рис. 2, 4 ). Длина изделия 28 мм, диаметр – 5 мм. На верхнем конце кольцевидными нарезками оформлена головка. На нижнем конце шлифовкой и уплощением выделена основа для фронтального крепления жала под углом 25º к основанию и вырезана шишечка. Жальце длиной 20 мм изготовлено из мелкого фрагмента рыбьей кости (рис. 2, 3 ). Острие притуплено, вероятно, в результате утилизации. Нижний край выгнут и имеет ряд мелких параллельных насечек, интерпретируемых как место крепления обмоткой.

В пункте 2 (ниже по течению) с раскопанной площадью ок. 1,2 тыс. м² выделено шесть культурных слоев, вмещенных в четко выделяемые литологические горизонты. Раннеголоценовый слой (5-й) был зафиксирован в подстилающих толщу голоценового оптимума отложениях возрастом ок. 8,5 тыс. лет [Кузнецов, Роговской, 2016, с. 92]. Местонахождение непосредственно примыкало к береговой линии и на момент раскопок располагалось в 4,0–4,5 м от уреза воды. Согласно данным микростратиграфии, поверхность обитания в раннем голоцене не слишком отличалась от современной и представляла слабонаклоненную островную террасу с резким обрывом в сторону реки.

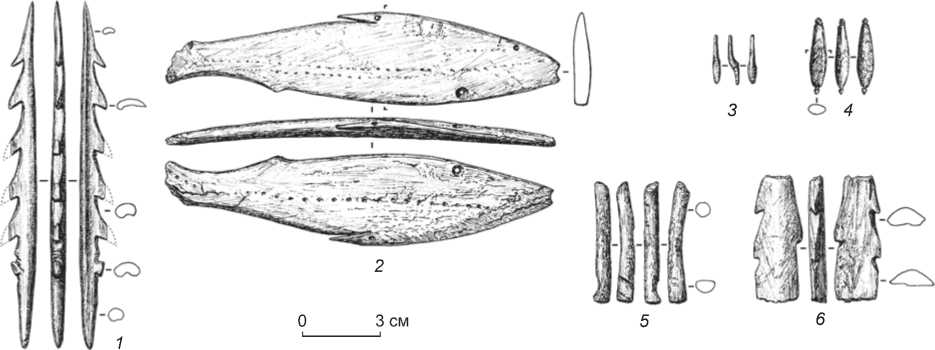

Рис. 2 . Орудия рыболовного промысла.

1 – 5 – Остров Лиственичный: 1, 2, 5 – пункт 2 (слой 5), 3, 4 – пункт 1 (слой 2); 6 – Усть-Ёдарма II (слой 9).

Остатки ихтиофауны в 5-м слое зафиксированы в количестве 148 ед., для 85 ед. установлена видовая принадлежность. На осетра и стерлядь Acipenser приходится 59 %, щуку Esox lucius – 26 %, налима Lota lota – 8 %, окуня Perca fluviatilis – 6 %, нельму Stenodus leucichthys nelma – 1 % [Мамонтов, Роговской, 2013, с. 26]. В количественном отношении ихтиофауна составляет 4,5 % общего количества фаунистических о статков. В планиграфии она образует три локальных скопления в западной части раскопанной площади; одно из них приурочено к кострищу.

Рыболовный инвентарь представлен большой серией зубчатых наконечников (15 ед.), рыбкой-приманкой и стерженьком составного рыболовного крючка. Все наконечники односторонние, зубцы врезаны в тело, имеющее округлое поперечное сечение. Артефакты изготовлены из кости и рога. Семь изделий представлены дистальными, медиальными и дистально-медиальными фрагментами. Толщина пера варьирует у большинства наконечников от 6 до 9 мм, ширина – от 14 до 19 мм. По этим линейным характеристикам из общей картины выбивается только один фрагмент дистальной части изделия с толщиной пера 3 мм и шириной 6 мм. Шесть артефактов – проксимальные и проксимально-медиальные фрагменты разной сохранности. Насад во всех случаях при-остренный, подовальный по контуру, с асимметричной П- и М-образной боковой выемкой, расположенной как сразу под первым зубцом (1 ед.), так и в медиальной (2 ед.) или дистальной (1 ед.) части базы. Она врезана в тело базы под углом ок. 80–90°. Длина насада у двух артефактов хорошей сохранности составляет 44 мм. Максимальная ширина насада 8–11 мм.

Два целых наконечника заслуживают более подробного описания. Один является самым крупным в коллекции (рис. 3). Его длина 258 мм, максимальная ширина 22 мм, толщина 8 мм. Изготовлен из ме- таподии копытного. Наконечник тщательно зашлифован с двух сторон, на одной имеется продольный желоб – особенность материала заготовки. Зубцов пять, в медиальной части их шаг 23–25 мм, в дистальной (один зубец) – 45 мм. База длиной 107 мм имеет

0 3 cм

Рис. 3 . Зубчатый наконечник. Остров Лиственичный, пункт 2 (слой 5).

приостренный подовальный контур. В ее дистальной части, на расстоянии 36 мм от крайней точки, расположена М-образная боковая выемка, врезанная в тело наконечника под углом ок. 80°.

Другой зубчатый наконечник выбивается из общей серии своей морфологией (см. рис. 2, 1 ). Он также обработан шлифовкой и имеет на одной стороне желоб – особенность материала заготовки. Пять зубцов врезаны в тело наконечника под углом 70°, тогда как на остальных орудиях – 40–50°. Кроме того, жало на данном изделии дополнительно заострено: если у других наконечников его контур со стороны зубцов прямой, то здесь вогнутый. База имеет не выемку, а П-образный выступ. Насад округлый в поперечном сечении, заостренный. Длина изделия 129 мм, максимальная ширина – 10, толщина – 5 мм.

Исходя из наличия таких морфологических особенностей, как небольшое количество крупных зубцов, изогнутый в двух плоскостях профиль и приострен-ные насады, изделия предположительно отно сятся к гарпунному типу орудий, под которым подразумевается modus operandi артефакта, т.е. функция удержания добычи [Petillon, 2008, p. 77]. Дистальная дислокация М-образной выемки на первом наконечнике в совокупности с большими размерами изделия позволяет предположить, что он крепился непосредственно к древку либо через переходник с помощью гибкого линя. При жестком креплении (вариант остроги) наконечник такой длины и толщины при ударе мог сломаться от линейной динамической нагрузки.

Рыбка-приманка (см. рис. 2, 2) изготовлена из трубчатой кости крупного млекопитающего способом двусторонней шлифовки. Туловище имеет вытянутую форму. Морфология характеризуется плавностью контуров, профилирующих спинку и брюшко рыбы, переход к хво сту за счет постепенного сужения тела и затем расширение в месте хвостового плавника (он частично обломан). Голова заострена под углом 35º. Спинной плавник тщательно выполнен узким глубоким косым врезом и имеет отверстие посередине; небольшой выступ в нижней части фигурки, ближе к хвосту, скорее всего, передает анальный плавник. С одной стороны изделия оформлен глаз в виде маленькой (не более 1,5 мм в диаметре) лунки. На брюшной части, ближе к голове, располагается круглое би-коническое сквозное отверстие, предположительно предназначенное для крепления имитатора жаберного плавника. На теле фигурки от морды к хвосту идут пунктирные линии, причем на одной стороне – в два ряда. Вероятно, они имитируют боковую линию сиговых пород рыб. В поперечном сечении скульптура имеет изогнутый в двух плоскостях профиль, повторяющий форму заготовки – трубчатой кости – и обеспечивающий, по всей видимости, планирование в водной среде, т.е. имитацию поведения рыбы. Дли- на скульптурного изображения 145 мм, ширина – 33, толщина – ок. 6,6 мм.

Стерженек составного рыболовного крючка представляет собой круглый в сечении, слегка изогнутый костяной цилиндр (см. рис. 2, 5 ). Судя по сохранившейся поверхности, конечная форма орудию придана шлифовкой. Проксимальный сегмент обломан. На дистальном конце имеется неглубокий (1 мм) паз шириной 6 мм, расположенный под острым углом к продольной оси изделия. Вероятно, это место латерального крепления к стерженьку жала рыболовного крючка. Длина изделия 45 мм, толщина – 6 мм.

В планиграфическом отношении основная часть зубчатых наконечников (9 из 15 ед.) концентрировалась в юго-восточном секторе стоянки, в «рекреационной» зоне [Кузнецов, Роговской, 2016, с. 93], причем они не были приурочены к кострищам или скоплениям. Два наконечника зафиксированы в составе орудийно-сырьевых депозитов, компактных структурированно-организованных скоплений артефактов [Роговской, Кузнецов, 2014]. Остальные орудия были рассеяны по площади стоянки. Рыбка-приманка также находилась в «рекреационной» зоне. В 1,0–1,5 м от нее располагались скопление остатков ихтиофауны и фрагменты трех зубчатых наконечников. Стерженек рыболовного крючка был найден в прибрежной, северо-восточной части стоянки, в «хозяйственной» зоне [Кузнецов, Роговской, 2016, с. 93]. В радиусе 2 м от него находились немногочисленные остатки ихтиофауны и фрагмент зубчатого наконечника.

Усть-Ёдарма II. Многослойное местонахождение входит в ансамбль археологических памятников в устье р. Ёдармы (левый приток Ангары), который представляет собой близко расположенные, частично перекрывающие друг друга разновременные объекты, локализованные вдоль левого и правого берега реки [Богучанская археологическая экспедиция, 2015, с. 385–386]. Стоянка занимала оконечность правого приустьевого мыса Ёдармы и прибрежный участок вверх по Ангаре (общая протяженность ок. 1 тыс. м) и представляла собой наклоненную в сторону Ангары пологую поверхность с относительными отметками 1–10 м [Лохов, Роговской, Дударёк, 2013, с. 118].

К эпохе раннего голоцена относятся материалы 9-го культурного слоя возрастом ок. 8,2 тыс. лет [Лип-нина, Лохов, Медведев, 2013, с. 86]*. В них присутствуют многочисленные остатки ихтиофауны. Определена видовая принадлежность 223 ед. На осетровых Acipenser приходится 52,2 %, на щуку Esox lucius – 26,1 %, на налима Lota lota – 21,7 % [Мамонтов, Лохов, 2013, с. 129, табл. 1]. Остатки ихтиофауны со- ставляют ~32 % фаунистических материалов слоя 9. В планиграфическом отношении практически все они были представлены небольшими скоплениями, приуроченными к заполнениям немногочисленных кострищ. Большая часть костей подвергалась термическому воздействию, в связи с чем имела плохую сохранность.

К рыболовному инвентарю можно предварительно отнести медиальный фрагмент костяного зубчатого наконечника (см. рис. 2, 6 ). Орудие двухстороннее, в поперечном сечении полуовальное. Обработано разнонаправленной шлифовкой с двух сторон. На одной имеется неширокий продольный желоб, предположительно естественный элемент заготовки – трубчатой кости. Зубцы расположены асимметрично, врезаны в тело под углом 40–50°. Ширина фрагмента (зубчатой части) 18 мм, толщина – 7 мм. Исходя из контура сечения артефакта, можно предположить, что он не является фрагментом законченного орудия, а представляет собой остатки заготовки.

Усть-Кеуль I. Многослойное местонахождение располагалось на пологом левом приустьевом участке р. Кеуль (левый приток Ангары) с относительными отметками 9–10 м [Новосельцева, Соколова, 2012, с. 137]. Стоянка входит в ансамбль разновременных памятников Усть-Кеуль (Левый) [Богучанская археологическая экспедиция, 2015, с. 470]. Раскопанная площадь стоянки составляет ок. 2,2 тыс. м².

Согласно стратиграфической ситуации и данным радиоуглеродного датирования, к раннеголоценовому времени относятся культурные слои 8–10. Возраст 8-го слоя ок. 8,3 тыс. лет [Клементьев, 2014, с. 34], 9-го – ок. 10 тыс. лет. Слой 10 датирован в интервале от 10005 ± 190 л.н. (СОАН-8644) до 11280 ± 170 л.н. (СОАН-8643) [Новосельцева, Соколова, 2012, с. 141, 144].

Следы рыболовного промысла в указанных слоях представлены исключительно о статками ихтиофауны, причем в 9-м – единичным экземпляром. Выборка из слоя 8 насчитывает 181 ед., причем более 70 % (128 ед.) было зафиксировано в хозяйственной яме. Распределение по видовому составу следующее: осетровые Acipenser – 64,1 %, щука Esox lucius – 17,1 %, налим Lota lota – 16 %; окунь Perca fluviatilis , таймень Hucho taimen и нельма Stenodus leucichthys nelma – от 0,55 до 1,7 %. Среди 15 ед. остатков ихтиофауны из слоя 10 на осетровых Acipenser приходится 26,7 %, щуку Esox lucius – 53,3 %, налима Lota lota – 13,3 %, окуня Perca fluviatilis – 6,7 % [Мамонтов, Новосельцева, Соколова, 2013, с. 136, табл. 1; с. 137, табл. 2].

В планиграфии слоя 8, зафиксированного практически по всей раскопанной площади, читаются отдельные зоны повышенной концентрации находок наряду с небольшими скоплениями. Остатки ихтиофауны и хозяйственная яма были локализованы в юго-восточной, наиболее приближенной к водотоку, приустьевой части стоянки. Площадь распространения археологического материала в слое 10 не превышает 100 м² и также приурочена к приустьевой части. Остатки ихтиофауны располагались внутри и около кострища.

Обсуждение

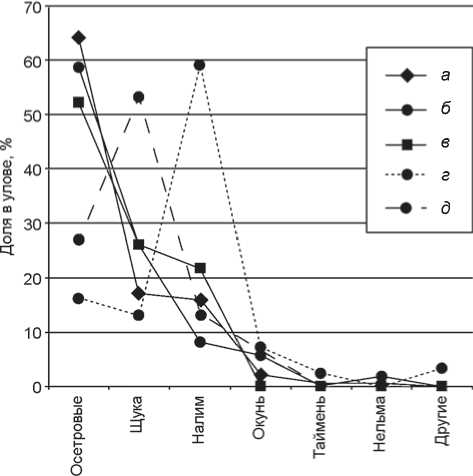

По результатам анализа остатков ихтиофауны были построены графики соотношения зафиксированных видов. Они продемонстрировали две различные стратегии вылова рыбы (рис. 4). Первая, объединяющая материалы стоянок Остров Лиственичный, пункт 2 (слой 5), Усть-Кеуль I (слой 8) и Усть-Ёдарма II (слой 9), показывает преобладание в составе уловов осетровых. Примерно одинаково представлены щука и налим. Доля окуня, тайменя и нельмы составляет 0,5–5,0 %. Такое соотношение достаточно хорошо коррелирует с данными из Южного Приангарья, где в мезолитических горизонтах стоянки Усть-Белая также превалируют осетровые [Медведев, 1971, с. 114]. Если в раннем голоцене на притоке Ангары первого порядка (р. Хайта) основу добычи в равных долях составляли сиг, щука и налим [Mamontov, Saveliev, Igumnova, 2006, p. 275, tabl. 2], на маломорских стоянках Байкала – окунь, сорога и елец [Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009, с. 15, рис. 4А], то на Ангаре это были осетр и стерлядь. Обращает на себя внимание диф-

Рис. 4 . Соотношение видов в улове древнего населения Северного Приангарья в раннеголоценовое время.

а – Усть-Кеуль I, слой 8; б – Остров Лиственичный, пункт 2, слой 5; в – Усть-Ёдарма II, слой 9; г – Остров Лиственичный, пункт 1, слой 2; д – Усть-Кеуль I, слой 10.

ференциация относительных размеров осетровых: если в Северном Приангарье основная часть остатков принадлежала особям массой 4,0–11,5 кг [Мамонтов, Роговской, 2013, с. 26–27], то в Южном – в среднем ок. 20 кг и вплоть до 90-килограммовых [Медведев, 1971, с. 114]. По-видимому, в Северном Приангарье основу улова осетровых составляла стерлядь, отличающаяся гораздо меньшими размерами, нежели осетр.

Вторая стратегия наблюдается на материалах стоянки Остров Лиственичный, пункт 1 (слой 2). Здесь в улове преобладал налим, а осетровые и щука играли второстепенную роль. Кроме того, в этом комплексе зафиксированы костные остатки тайменя, окуня, сига, плотвы, язя и ельца, причем четыре последних вида на других раннеголоценовых местонахождениях отсутствуют. Сюда же можно отнести данные по 10-му слою стоянки Усть-Кеуль I, где наблюдается почти идентичная картина, но с преобладанием щуки.

Подобная ситуация с соотношением добываемых видов может быть связана с сезонными годовыми циклами хозяйствования древних охотников-рыболовов. В качестве определяющей сезонной модели для стратегии первого типа наиболее предпочтительны данные по местонахождению Остров Лиственич-ный, пункт 2. Сезонность обитания здесь древнего человека была косвенно установлена на основе анализа состояния зубной системы четырех особей копытных: сезон добычи продолжался с сентября по декабрь [Клементьев, 2014, с. 36]. Исходя из этого можно заключить, что период функционирования стоянки Остров Лиственичный, пункт 2, в раннеголо- ценовое время ограничивался осенне-зимними месяцами. Единственным свидетельством, указывающим на другую сезонность (весна–лето), являются отбитые от черепа рога косули, также обнаруженные в культурном слое. В рамках предлагаемой предзимней модели можно интерпретировать данный факт как сбор древним населением подъемного костного материала. Стратегия вылова первого типа только подтверждает эту модель. Преобладающими видами рыб, остатки которых зафиксированы на стоянках, были налим, щука и осетровые. Основной клев (жор) у щуки и налима приходится на сентябрь–октябрь [Сабанеев, 2009, с. 67–68], до начала зимы, когда эти рыбы ведут малоактивный образ жизни. Осетровые к осени скапливаются в ямах и незамерзающей части порогов [Егоров, 1943, с. 10].

Стратегия вылова второго типа скорее связана с летними месяцами. На это указывает широкая номенклатура добываемых видов на стоянке Остров Ли-ственичный, пункт 1. Специализированного промысла осетровых не фиксируется, в составе улова преобладает налим. Данные по слою 10 стоянки Усть-Кеуль I, несмотря на малый размер исходной выборки, только подтверждают гипотезу о разной сезонности.

Еще одним интересным различием стоянок с разными стратегиями вылова является планиграфиче-ская ситуация. В культурных слоях, по материалам которых прослеживается стратегия первого типа, площадь распространения находок большая – от 1 тыс. м², а там, где фиксируется второй тип, – достаточно компактная, ок. 100–200 м² (см. таблицу ). Такая ситу-

Видовой состав остатков ихтиофауны на местонахождениях раннего голоцена в Северном Приангарье, %

|

Стоянка, культурный слой |

14C-дата, л.н. (индекс лаборатории) |

ст х И 1= о |

6 о го ГО X S 3 ГО §■ X о н о ^ О ГО |

ГО 8 | ГО о 5 О Ч |

ГО .5 н"й |

ГО i о |

го ^ го О $ |

го го -° S го о |

го го го со £ Sos I со а |

ГО S |

|

Усть-Кеуль I, сл. 8 |

8370 ± 125 (СОАН-8906) |

≥2 200 |

181 |

64,1 |

17,1 |

16 |

1,7 |

0,55 |

0,55 |

– |

|

То же, сл. 10 |

Ок. 11–10 тыс. |

~100 |

15 |

26,7 |

53,13 |

13,3 |

6,7 |

– |

– |

– |

|

Усть-Ёдарма II, сл. 9 |

8200 ± 110 (СОАН-8651) |

≥1 700 |

223 |

52,2 |

26,1 |

21,7 |

– |

– |

– |

– |

|

Остров Лиственич-ный, пункт 1, сл. 2 |

9375 ± 25 (UCIAMS-185870) |

~150 |

277 |

16,24 |

13 |

59,21 |

5,78 |

2,53 |

– |

3,24 |

|

То же, пункт 2, сл. 5 |

8575 ± 120 (СОАН-8646) 8480 ± 135 (СОАН-8647) 8510 ± 135 (СОАН-8911) |

≥1 200 |

85 |

58,82 |

25,88 |

8,23 |

5,88 |

– |

1,18 |

– |

ация может быть связана с годовой изменчивостью структуры хозяйственных групп древнего населения: в периоды массовой добычи ресурса они концентрировались на местах сбора, а в остальные сезоны распадались на более мелкие единицы. Подобная система организации практикуется многими традиционными обществами (см., напр.: [Попов, 1948, с. 32–36; Дзе-нискевич, 1987, с. 30–33; Крупник, 1989, с. 75; и др.]).

Археологически фиксируемые орудия лова на стоянках, где выявлена стратегия первого типа, представлены зубчатыми наконечниками, рыбкой-приманкой и составными частями рыболовных крючков. Функциональная связь зубчатых наконечников с рыбками-приманками подробно описана и прослеживается на множестве примеров из практики рыболовного промысла этнографически фиксируемых сообществ охотников-рыболовов [Роговской, Кузнецов, 2013б, с. 27–28]. Она также косвенно подтверждает предзимнюю сезонную модель стоянок. Учитывая мезолитические материалы стоянки Усть-Белая, где также обнаружены зубчатые наконечники, можно предварительно связать стратегию первого типа с поколкой рыбы [Медведев, 1971, с. 117]. Стерженек рыболовного крючка крупных размеров предположительно дополняет способы добычи применением самоловов.

Составной крючок со стоянки Остров Лиственич-ный, пункт 1, благодаря своим малым размерам ассоциируется с выловом рыбы, имеющей малую ротовую полость [Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009, с. 17]. В данном случае к таковым можно отнести сига и плотву, зафиксированные здесь же. Однако широкий спектр представленных видов свидетельствует о массовой добыче рыбы с использованием изгородей и ловушек. Таким образом, можно предположить связь стратегии второго типа с ужением и постановкой ловушек.

Заключение

Рассмотренные материалы дают новую информацию для анализа системы жизнеобеспечения древнего населения Северной Азии. Речное рыболовство как составная часть послеледниковой специализированной стратегии добычи пищевых ресурсов значительно расширило и стабилизировало пищевую базу охотников-собирателей тайги в Байкальской Сибири. Первые следы этого вида хозяйственной деятельности (остатки ихтиофауны и орудия, традиционно связываемые с рыбозаготовкой) в Северном Приангарье фиксируются в раннеголоценовых горизонтах многослойных местонахождений Остров Лиственичный (пункт 1 и 2), Усть-Ёдарма II и Усть-Кеуль I. Концентрацию и расположение в ландшафте этих стоянок можно свя- зать с рыбопромысловыми характеристиками Братско-Илимского участка долины Ангары.

В раннеголоценовый период в Северном Приангарье главными объектами рыболовного промысла были такие виды, как осетровые (сибирский осетр и сибирская стерлядь), щука и налим, причем первый преобладал на большинстве рассмотренных стоянок. Окунь, таймень, нельма и другие виды, судя по их доле в улове, являлись сопутствующей добычей.

По результатам анализа со става ихтиофауны на стоянках зафиксированы две различные стратегии вылова рыбы, обусловленные предположительно сезоном добычи. Первая была ориентирована на осетровые породы. Основным способом выступала поколка. Эта стратегия может ассоциироваться с периодами массовой добычи ресурса древним населением. Вторая стратегия была ориентирована на ловлю налима и щуки методом ужения и постановки ловушек. Она предположительно связана с хозяйствованием более мелких структурных единиц. Таким образом, можно предположить существование сложной круглогодичной системы дифференцированной эксплуатации рыбных ресурсов, включавшей различные приемы лова, у древнего населения Северного Приангарья в раннеголоценовое время (10,3–8,0 тыс. некал. л.н.).

Исследование выполнено в рамках госзадания № 33.2057.2017/4.6 Министерства науки и высшего образования РФ.

Список литературы Рыболовство в системе жизнеобеспечения древнего населения Северного Приангарья в раннем голоцене (по материалам многослойных памятников в низовьях Ангары)

- Абдулов Т.А., Абдулов А.Т. Результаты спасательных археологических работ на многослойном геоархеологическом объекте Ручей Дубинский I // Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2015. – Вып. 4. – С. 5–18.

- Абдулов Т.А., Абдулов А.Т., Алтухов В.В. Результаты спасательных археологических работ на многослойном геоархеологическом объекте Отико II // Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2013. – Вып. 2. – С. 7–18.

- Бердников И.М., Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., Роговской Е.О., Клементьев А.М., Уланов И.В., Лохов Д.Н., Дударёк С.П., Новосельцева В.М., Соколова Н.Б. Геоархеологические комплексы раннего голоцена на юге Средней Сибири: Оценка данных и перспективы исследований // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2014. – Т. 9. – С. 46–76.

- Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых исследований (2007–2012 годы) / А.П. Деревянко, А.А. Цыбанков, А.В. Постнов, В.С. Славинский, А.В. Выборнов, И.Д. Зольников, Е.В. Деев, А.А. Присекайло, Г.И. Марковский, А.А. Дудко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – 564 с. – (Тр. Богучанской археологической экспедиции; т. 1).

- Васильевский Р.С. Археологические исследования на Средней Ангаре (некоторые предварительные результаты работ Ангаро-Илимской экспедиции 1967–1974 гг.) // Древние культуры Приангарья. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 131–150.

- Васильевский Р.С., Бурилов В.В., Дроздов Н.И. Археологические памятники Северного Приангарья. – Новосибирск: Наука, 1988. – 224 с.

- Воробьева Г.А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции и классификации почв. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 205 с.

- Гурулев Д.А. Мезолитические комплексы Северного Приангарья // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы V междунар. науч. конф. Кызыл, 15–19 сент. 2014 г. – Кызыл, 2014. – С. 28–32.

- Дзенискевич Г.И. Атапаски Аляски: Очерки материальной и духовной культуры. Конец XVIII – XX в. – М.: Наука, 1987. – 152 с.

- Егоров А.Г. Промысел красной рыбы на р. Ангара. – Иркутск: Обл. изд-во, 1943. – 39 с.

- Клементьев А.М. Раннеголоценовая фауна северной Ангары (материалы археологических объектов) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2014. – Т. 8. – С. 31–44.

- Кожов А.А. Пресные воды Восточной Сибири. – Иркутск: Обл. изд-во, 1950. – 366 с.

- Крупник И.И. Арктическая этноэкология: Северная Евразия. – М.: Наука, 1989. – 272 с.

- Кузнецов А.М., Роговской Е.О. Некоторые аспекты жизнедеятельности населения Северного Приангарья в финальном мезолите (на примере стоянки Остров Лиственичный) // Экология древних и традиционных обществ. – Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. – Вып. 5: Материалы V Междунар. науч. конф., г. Тюмень, 7–11 нояб. 2016 г. – Ч. 2. – С. 91–93.

- Кузнецов А.М., Роговской Е.О. Планиграфический анализ раннеголоценовых культурных слоев стоянки Остров Лиственичный (Северное Приангарье) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2019. – № 62. – С. 180–191.

- Липнина Е.А., Лохов Д.Н., Медведев Г.И. О каменных топорах «с ушками» – цапфенных топорах Северной Азии // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – Т. 1. – С. 71–101.

- Лохов Д.Н., Роговской Е.О., Дударёк С.П. Североангарский вариант керамики хайтинского типа // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – Т. 1. – С. 116–132.

- Мамонтов А.М., Лохов Д.Н. Динамика видового состава рыб в голоценовых комплексах геоархеологического местонахождения Усть-Ёдарма II (в зоне затопления Богучанской ГЭС) // Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2013. – Вып. 2. – С. 126–133.

- Мамонтов А.М., Новосельцева В.М., Соколова Н.Б. Видовой состав рыб из голоценовых комплексов геоархеологического местонахождения Усть-Кеуль I (в зоне затопления Богучанской ГЭС) // Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2013. – Вып. 2. – С. 134–139.

- Мамонтов А.М., Роговской Е.О. Состав рыб в уловах на реке Ангаре в раннем голоцене по материалам местонахождения «Остров Лиственичный» (зона затопления Богучанской ГЭС) // Вестн. ИрГСХА. – 2013. – Т. 57, № 2. – С. 24–29.

- Медведев Г.И. Хозяйственный уклад мезолитического населения Усть-Белой // Мезолит Верхнего Приангарья. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1971. – Ч. 1: Памятники Ангаро-Бельского и Ангаро-Идинского районов. – С. 113–126.

- Новосельцева В.М., Соколова Н.Б. Новые данные по геохронологии комплексов многослойного геоархеологического местонахождения Усть-Кеуль I в Северном Приангарье // Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2012. – Вып. 1. – С. 137–146.

- Номоконова Т., Лозей Р., Горюнова О.И. Реконструкция рыбного промысла на озере Байкал (анализ ихтиофауны со стоянки Итырхей) // РА. – 2009. – Т. 3. – С. 12–21.

- Попов А.А. Нганасаны: Материальная культура. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – Т. 1. – 116 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР: Ангаро-Енисейский район / под ред. В.Г. Симова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – Т. 16, вып. 2. – 592 с.

- Роговской Е.О., Кузнецов А.М. Наконечники гарпунов многослойного местонахождения Остров Лиственичный в Северном Приангарье // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013а. – Т. 1. – С. 102–115.

- Роговской Е.О., Кузнецов А.М. Рыболовство в раннем голоцене на многослойном местонахождении Остров Лиственичный (в зоне затопления Богучанской ГЭС) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013б. – Т. 2. – С. 15–32.

- Роговской Е.О., Кузнецов А.М. Депозиты многослойного местонахождения Остров Лиственичный (Северное Приангарье) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2014. – Т. 9. – С. 77–102.

- Сабанеев Л.П. Исконно русская рыбалка: Жизнь и ловля пресноводных рыб. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 640 с.

- Чалов Р.С., Чалов С.Р. Морфология скального русла реки Ангары на участках Богучанского и Мотыгинского водохранилищ // География и природные ресурсы. – 2009. – № 1. – С. 103–110.

- Mamontov A.M., Saveliev N.A., Igumnova E.S. Species composition of fi sh from archeological site Ust’-Haita (Belaya River – Tributary of Angara River) // Hydrobiologia. – 2006. – Vol. 568. – P. 273–276.

- Petillon J.M. What are these barbs for? Preliminary study on the function of the Upper Magdalenian barbed weapon tips // Proceedings of session C 83, 15th World Congress UISPP, Lisbon, September 4–9, 2006. – Lisbon, 2008. – Vol. 1. – P. 66–97.