Сабли тюркских кочевников XVIII-XIX веков из фондов Национального музея Республики Казахстан и Историко-краеведческого музея Атырауской области

Автор: Бобров Леонид Александрович, Исмаилов Данияр Маратович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучены трисабли, хранящиеся в фондахНациональногомузея Республики Казахстан (НМРК, ПМОтк4-5147, КРУМтк3-101) в Астане и Историко-краеведческого музея Атырауской области (ИКМАО, ГИКМ 5569). На основании анализа конструкции и системы оформления установлено, что сабля 1 из НМРК (ПМОтк4-5147) представляет собой редкую разновидность длинноклинкового рубящего оружия, сочетающего изогнутый остроугольный клинок с цельнодеревянной рукоятью и гардой западно-азиатского образца. Наиболее вероятно, что сабля изготовлена иранскими или среднеазиатскими оружейниками XVIII - середины XIX в. Цельнодеревянная рукоять добавлена позднее, предположительно уже после того, как сабля была ввезена на территорию Казахстана. Сабля 2 из НМРК (КРУМтк3-101) является разновидностью «шамшира» переднеазиатского типа. Изготовлена иранскими или среднеазиатскими мастерами в XVIII-XIX вв. Сабля 3 из ИКМАО (ГИКМ 5569) сочетает классический «шамширный» клинок и гарду с рукоятью оригинальной формы, выполненной казахскими мастерами. Сабли рассматриваемой серии наглядно иллюстрируют сведения письменных источников о преобладании в казахском комплексе длинноклинкового оружия XVIII-XIX вв. импортной продукции иранского и среднеазиатского производства.

Центральная азия, казахстан, клинковое оружие, сабли, "шамшир"

Короткий адрес: https://sciup.org/147219589

IDR: 147219589 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Сабли тюркских кочевников XVIII-XIX веков из фондов Национального музея Республики Казахстан и Историко-краеведческого музея Атырауской области

Актуальным направлением современных научных исследований является изучение комплекса вооружения тюркских и монгольских кочевников Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени. Долгое время данной теме не уделялось должного внимания, что существенно затрудняло изучение материальной культуры номадов евразийских степей. Введение в научный оборот эталонных образцов доспехов и оружия ближнего боя позволяет уточнить многие вопросы, связанные с датировкой и атрибуцией предметов вооружения из музейных и частных собраний, а также зафиксировать особенности эволюции военного искусства народов региона рассматриваемого исторического периода.

В фондах Национального музея Республики Казахстан и Историко-краеведческого музея Атырауской области хранятся несколько единиц длинноклинкового оружия, которые соотносятся с комплексом воору- жения тюркских кочевников Центральной Азии позднего Средневековья и Нового времени. Данные сабли, шашки, палаши отличаются оригинальными элементами конструкции, а также нестандартной системой декоративного оформления и представляют значительный интерес для отечественных и зарубежных историков, этнографов и ору-жиеведов. Изучение данных образцов длинноклинкового оружия позволяет уточнить особенности формирования и эволюции комплекса вооружения кочевников Казахстана XVI–XIX вв.

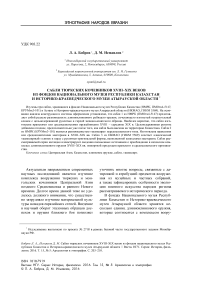

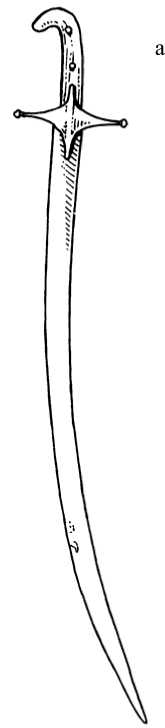

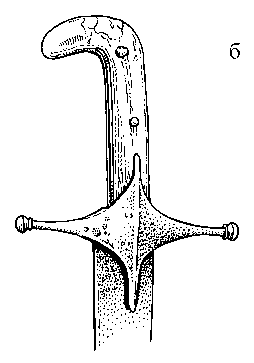

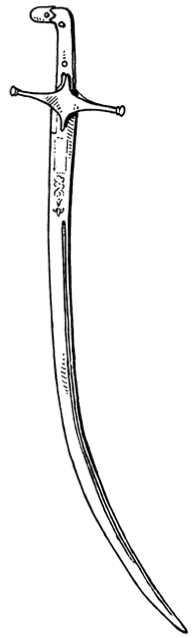

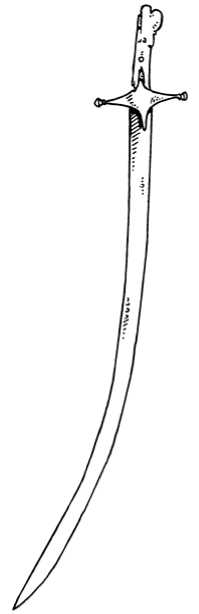

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот информации о саблях ПМОтк4-5147 и КРУМтк3-101 из НМРК, и ГИКМ 5569 из ИКМАО. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: дать подробное описание конструкции рассматриваемых сабель, зафиксировать особенности их декоративного оформления, уточнить датировку и атрибуцию 1. Для облегчения восприятия материала мы обозначим их «сабля 1» (рис. 1), «сабля 2» (рис. 2) и «сабля 3» (рис. 3).

По форме сабельной полосы все рассматриваемые экземпляры относятся к сильноизогнутым клинкам с остроугольным острием. Между собой сабли различаются размерами, особенностями конструкции и системы оформления. Рассмотрим их более подробно.

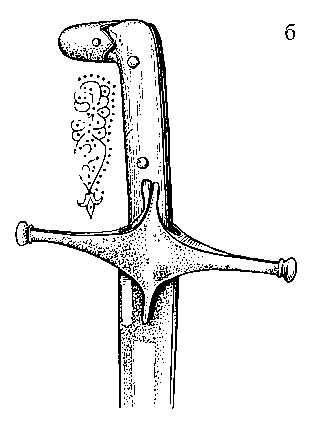

Сабля 1 (ПМОтк4-5147) (рис. 1, а) по сравнению с другими образцами имеет наименьшие значения кривизны и общей длины, а также самый короткий клинок (см. таблицу). Спуски стального клинка выпуклые, линзовидные. На нижней трети лезвия и у острия имеются незначительные повреждения – выбоины и сколы. Изгиб клинка начинается уже в верхней части сабельной полосы и приобретает максимальную кривизну в ее нижней трети. Значительным своеобразием отличается конструкция и система оформления рукояти. «Щечки» рукояти выполнены из дерева. Они крепятся к черену с помощью двух пар заклепок, одна из которых расположена возле верхнего уса перекрестья, а вторая – ближе к навершию. Само навершие загнуто в сторону клинка, благодаря чему рукоять приобретает характерную изогнутую форму в виде вопросительного знака (рис. 1, б). Металлический наконечник на навершии рукояти отсутствует. Крестообразная гарда выполнена из стали и имеет гладкую поверхность. По центру гарды пропущено слабовыраженное вертикальное ребро жесткости. Горизонтальные стержни крестовины постепенно сужаются к концу и венчаются миниатюрными головками в виде уплощенных шариков. Шейки крестовины украшены выпуклыми ободками (см. рис. 1, б).

Сабля 1 по своим размерам, конструкции и системе оформления близка к иранским «шамширам» XVII–XIX вв., но отличается от эталонных образцов рядом важных деталей [Холодное оружие…, 2006. С. 206, 207, 210; Анисимова, 2013. С. 158]. Так, в частности, клинок имеет меньший изгиб, перекрестие дополнено ребром жесткости, отсутствует традиционный металлический наконечник на навершии рукояти, а ее «щечки» изготовлены из дерева, а не из кости или рога. Кроме того, навершие рукояти отогнуто не под прямым углом (как на классических «шамширах»), а загнуто к клинку. Типологический анализ рассматриваемого образца позволяет уточнить датировку и место изготовления сабли.

Лишенные дол линзовидные и подтреугольные в сечении клинки с остроугольным острием и планомерным изгибом сабельной полосы восходят к слабоизогнутым узкоклинковым саблям развитого Средневековья [Худяков, 1997. С. 116. Рис. 75, 1 ; Горелик, 2002. С. 64. Рис. 9, 11, 13, 20]. На территории Западной и Средней Азии подобное рубяще-режущее оружие, снабженное «шамширными» Г-образными рукоятями, применялось вплоть до XIX в. включительно, хотя и значительно уступало по популярности классическим сильноизогнутым «шам-ширам» [Khorasani, 2006. Р. 524, 552; Ах-метжан, 2007. С. 103. Рис. 75, 1 , 2 ; Бобров, Пронин, 2012. С. 575. Рис. 1, 1–5 ]. В отличие от большинства других сабель подобного типа, рассматриваемый образец снабжен цельнодеревянной рукоятью без металлического наконечника. Подобные рукояти, в целом, не характерны для изделий иранских оружейников. Значительно чаще они встречаются на саблях узбекских, таджикских

Рис. 1. Сабля 1 (НМРК, ПМОтк4-5147): а – общий вид; б – рукоять (рисунок Л. А. Боброва; без масштаба)

Рис. 2. Сабля 2 (НМРК, КРУМтк3-101): а – общий вид; б – рукоять (рисунок Л. А. Боброва; без масштаба)

б

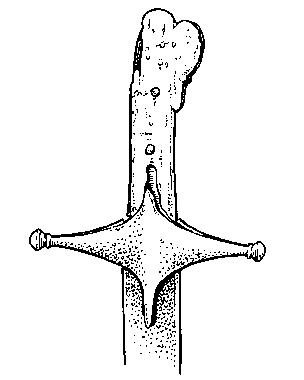

Рис. 3. Сабля 3 (ИКМАО, ГИКМ 5569): а – общий вид; б – рукоять (рисунок Л. А. Боброва; без масштаба)

Сабли казахских воинов из фондов НМРК и ИКМАО

Анализ конструкции и системы оформления сабли 1 позволяет сделать вывод о том, что мастер, выковавший ее, работал в рамках переднеазиатского (иранского) варианта западно-азиатской военно-культурной традиции, но был знаком с изделиями турецких и сирийских оружейников. Наиболее вероятно, что сабля была изготовлена персидским или среднеазиатским мастером XVIII – середины XIX в. Не исключено, что первоначально клинок был снабжен классической Г-образной рукоятью с костяными или роговыми «щечками», которая впоследствии (вероятно, уже после попадания сабли в Казахстан) была заменена цельнодеревянным аналогом. Схожие по конструкции сабли представлены в музейных собраниях Республики Казахстан и частных коллекциях [Ахметжан, 2007. С. 103. Рис. 75, 1 , 2 ; Бобров, Пронин, 2012. С. 575. Рис. 1, 1–5 ].

Сабля 2 (КРУМтк3-101) отличается от описанного выше экземпляра большей длиной и изгибом клинка (см. таблицу), особенностями конструкции и декоративного оформления рукояти (см. рис. 2). Почти прямой у перекрестия клинок, снабженный мощным ярко выраженным обухом, начинает существенно изгибаться в центральной части и приобретает максимальную кривизну в нижней трети сабельной полосы. Верхняя часть клинка с левой стороны украшена гравированным узором (клеймом?), представляющим собой сложную композицию из трехлепесткового бутона, точек, а также овальных линий, формирующих многоугольный картуш. К сожалению, поверхность клинка сильно патинирована, и рисунок читается лишь частично. По обеим сторонам клинка, вдоль обуха, пропущен широкий дол. На расстоянии около 19 см от острия он прерывается и возобновляется уже в виде узкого желобка, который продолжается почти до самого сабельного острия. Рукоять сабли имеет характерную Г-образную форму (рис. 2, б). «Щечки» выполнены из костяных пластин, которые крепятся к хвостовику с помощью двух пар заклепок, расположенных около верхнего уса перекрестья и навершия. Металлический наконечник навершия рукояти выполнен в виде наперстка, нижний край которого оформлен четырьмя длинными фестонами-лепестками (см. рис. 2, б). Крестовина с перекрестием изготовлена из железа и имеет гладкую поверхность. Удлиненные горизонтальные стержни крестовины увенчаны миниатюрными шляпковидными головками. Шейки крестовины украшены выпуклыми ободками. Из-за того, что гарда повреждена (оттянута назад в сторону обуха) видна трапециевидная выемка на костяных «щечках», предназначенная для верхних стержней перекрестья (см. рис. 2, б).

По основным параметрам рассматриваемая сабля из НМРК близка к классическим иранским «шамширам» XVIII–XIX вв. Главной ее особенностью является удлиненная крестовина гарды. Среди иранских материалов такие гарды с удлиненной крестовиной хотя и встречаются реже классических образцов, но представлены весьма широко [Khorasani, 2006. Р. 434, 438, 439, 458, 485, 486, 492, 493, 526–529, 533, 536, 537, 544, 553]. Все остальные сабельные элементы (сильноизогнутый клинок с широким долом, костяные «щечки» с двумя парами заклепок-фиксаторов, наперстковидный наконечник навершия рукояти) являются характерными для конструкции иранских «шамширов» XVIII–XIX вв. [Khorasani, 2006. Р. 192, 444, 447, 458, 474, 477, 487, 489, 501, 503, 508, 516, 523, 524, 548–549].

По совокупности признаков сабля 2 может быть датирована XVIII–XIX вв. Наиболее вероятно, что она была изготовлена иранскими или среднеазиатскими оружейниками данного периода. Владельцем данного «шамшира» мог быть состоятельный казахский воин.

Сабля 3 (ИКМАО, ГИКМ 5569) по общей длине и длине клинка занимает промежуточное положение между саблями 1 и 2 (см. таблицу). Ее главной отличительной особенностью является оригинально оформленное навершие рукояти (рис. 3). Поверхность клинка патинирована, поэтому уверенно определить структуру металла трудно. По косвенным данным (субъективное ощущение веса клинка, характер деформации в плоскости клинка) можно предположить, что он изготовлен из обычной стали. Почти прямой у рукояти клинок на- чинает сильно изгибаться в центральной части и приобретает максимальную кривизну в нижней трети сабельной полосы (рис. 3, а).

Рукоять сабли образуют две костяные «щечки», которые крепятся к черену с помощью двух пар заклепок, одна из которых расположена у перекрестья, а другая – у на-вершия. Последнее представляет особый интерес. Верхняя часть его оформлена в виде сердцевидной фигуры. Боковая сторона (обращенная к клинку) дополнена двумя фестонами – большим полуовальным и миниатюрным остроугольной формы. Крестообразная гарда сделана из стали и имеет гладкую поверхность. Горизонтальные стержни крестовины постепенно сужаются к концу и венчаются головками в виде миниатюрных «луковиц», отделенных от основной части крестовины выпуклыми ободками (рис. 3, б ).

Формы клинка и гарды традиционны для переднеазиатских «шамширов», однако на-вершие рукояти резко отличает саблю 3 от классических «шамширов» в целом и описанного выше образца в частности. Точные аналоги подобных рукоятей в настоящее время не известны. Типологически к ней наиболее близки рукояти сабель казахских воинов из собрания Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея (Уральск, РК). Возможно, подобное навер-шие представляет собой оригинальную интерпретацию стилизованной головы орла с выделенным загнутым клювом и хохолком. Подобные «орлиные» рукояти встречались на польских «карабелах», турецких «пала», «клыч» («клих») («карабел») XVII в. и «кы-лыч» XVIII в., иранских, среднеазиатских и индийских «шамширах» XVIII–XIX вв. [Ас-твацатурян, 2002. С. 90–101, 106, 110; Бобров, Пронин, 2012. С. 575, 578]. Сочетание «шамширного» клинка и гарды с «орлиной» (?) рукоятью позволяет отнести саблю 3 к числу симбиотических образцов. В связи с тем что основой для классификации сабель является боевая часть (т. е. клинок), саблю 3 можно определить как дериват «шамшира». Клинок сабли был изготовлен иранскими или среднеазиатскими оружейниками XVIII–XIX вв., а рукоять – казахскими мастерами этого же периода.

Подводя итог, отметим, что сабли из собрания Национального музея Республики Казахстан и Историко-краеведческого музея

Атырауской области позволяют уточнить состав и особенности развития комплекса длинноклинкового оружия кочевников Казахстана раннего Нового времени. Собранные материалы подтверждают данные письменных источников о том, что значительная масса клинков и готовых сабель ввозилась в регион с территории Ирана и Средней Азии [Кушкумбаев, 2001. С. 68]. Однако казахские кочевники творчески перерабатывали импортное оружие, дополняя иностранные клинки оригинальными типами сабельных рукоятей.

Список литературы Сабли тюркских кочевников XVIII-XIX веков из фондов Национального музея Республики Казахстан и Историко-краеведческого музея Атырауской области

- Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века: из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. СПб.: Атлант, 2013. 527 с.

- Аствацатурян Э. Г. Турецкое оружие. СПб.: Атлант, 2002. 336 с.

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Бобров Л. А., Пронин А. О. Типология казахских сабель XVI - середины XIX вв. // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. СПб.: Периферия, 2012. Кн. 2. С. 572-581.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Заблоцкий В. Сабли мира. М.: АСТ, 2014. 263 с.

- Кушкумбаев А. К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 172 с.

- Холодное оружие в собрании Российского этнографического музея. СПб.: МАК, 2006. 248 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Царскосельский Арсенал. СПб.: Балтика, 2000. 135 с.

- Khorasani M. M. Arms and Armor from Iran. The Bronze Age to the End of the Qajar Period. Tubingen: Legat, 2006. 776 p.

- Khorasani M. M. Lexicon of Arms and Armor from Iran. Tubingen: Legat, 2010. 560 p.