Сакральная сеть Черноморского побережья Кавказа. К вопросу о значении археологических и дендрологических памятников

Автор: Кизилов Андрей Сергеевич

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Природное наследие: проблемы сохранения и актуализации

Статья в выпуске: 4 (20), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме недостаточной изученности дендрологических памятников Черноморского побережья Кавказа в их историческом и археологическом контексте. Исследование проведено в рамках полевых научно-исследовательских работ по изучению взаимосвязи истории и современности. В результате анализа новых научных данных определена важность археологических и дендрологических памятников в различных аспектах историко-культурного наследия. Выявлена значимость изучаемых объектов для укрепления межэтнических, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций этнических групп сочинской агломерации и региона в целом.

Черноморское побережье кавказа, сочи, памятники истории и археологии, международная индустрия туризма, священные рощи, памятники археологии и дендрологии, архитектура средневековья кавказа, межкультурные и межэтнические коммуникации

Короткий адрес: https://sciup.org/170174992

IDR: 170174992 | УДК: [902/904+351.853.2]:2-13(262.5+479) | DOI: 10.36343/SB.2019.20.4.004

Текст научной статьи Сакральная сеть Черноморского побережья Кавказа. К вопросу о значении археологических и дендрологических памятников

Важным направлением в области ис- и археологии является изучение дендроло-следования значимых памятников истории гических памятников Черноморского побе- режья Кавказа, которые, по сути, составляют сакральную сеть, устойчивую в процессе этнических миграционных потоков. Священные рощи и отдельные деревья, несмотря на урбанизацию территорий, всё ещё сохранились и продолжают привлекать к себе большое внимание населения. Немаловажным фактором этих памятников является их культурная и этническая принадлежность, которая требует более глубокого научного исследования.

Тема священных рощ и отдельных деревьев неоднократно поднималась в различных научных статьях. Однако в нашем случае научная новизна заключается в том, что рассматриваемые памятники, позволяющие проследить очевидную связь материальных историко-археологических объектов и деревьев, впервые исследуются в привязке к изменению этнического состава и конфессиональной принадлежности населения конкретных районов. Необходимо отметить, что даже миграционные процессы, приводившие к полной смене этнического состава населения, не смогли аннулировать значимость важных узлов сакральной сети Черноморского побережья Кавказа.

Отдельные случаи совпадения дендрологических памятников и археологических объектов рассматривались в статьях Б. С. Хот-ко [13] и М. И. Кудина [9].

Археологические разведки 2008–2012 гг. в секторах зоны олимпийского строительства позволили выявить более сотни объектов, важных с точки зрения сохранения археологического наследия и фиксации их на археологической карте (спектр исторических эпох, к которым относятся выявленные объекты, довольно широк — от раннего палеолита до позднего средневековья). Помимо этого была проведена корректировка информации по ранее известным памятникам — уточнены их датировки, этнокультурная принадлежность и границы. Однако, несмотря на столь глубокие исследования, памятники дендрологии продолжают оставаться в тени. Следует отметить, что комплексное сохранение природного и историко-культурного наследия является доминантой в стратегии ООН и ЮНЕСКО.

На момент переписи 2010 г в муниципальном образовании Большой Сочи, которое охватывает более ста километров Черноморского побережья Кавказа, проживало 343,3 тыс. человек, представляющих 112 этносов [12]. Однако за небольшой промежуток времени численность населения этой агломерации значительно возросла, на данный момент она превышает 500 тыс. человек. Этот факт выдвинул Сочи в список сорока самых крупных городов Российской Федерации [1].

На первый взгляд, при отсутствии аналитического исследования, сочинская агломерация не имеет радикальных отличий по этнической структуре от населения Краснодарского края. Однако исследования показывают, что отличия, причем существенные, все-та-ки есть — как в динамике, так и в механизме (комплексе причинно-следственных связей) процессов этнодемографии.

Безусловно, такая специфика напрямую связана с историей заселения этой территории, которая во многом определилась государственной стратегией в развитии рекреационного и туристического потенциала района.

В индустрии туризма в весьма выигрышном положении относительно других оказываются направления, использующие международные экскурсионные бренды и культурно-исторические маркеры. Если на внутреннем рынке туристических линий успешно развиваются маршруты, ориентированные на национальную культуру и историю, то залогом международного успеха для них является включение в свою структуру объектов, вызывающих межэтнический интерес. [7, с. 82] В этой связи, несомненно, выигрышную позицию занимают памятники некогда существовавшего в различных формах друидизма. Как известно, друидизм (фр. druidisme) как поклонение деревьям был у древних кельтов религией. Выражавшаяся в почитании деревьев и природы в целом, данная религия предполагала проведение культовых обрядов и у отдельных деревьев, и в рощах, которые считались священными. У народов, сохранивших в своём быту отголоски первобытной культуры, подобное почитание и древопокло-нение встречается и сейчас.

Описанные первыми европейскими путешественниками священные рощи и деревья на Черноморском побережье Кавказа частично сохранились либо в живом виде, либо в дошедших до наших дней святилищах и памятниках, воздвигнутых на их месте. В ряде случаев, несмотря на отсутствие регистрации этих объектов в реестре памятников, суще-

Магу привёл молодого быка к дубу (который долгое время охранялся в память об этом событии и мёртвый ствол которого был сожжён лишь недавно), и, в то время как чудовище дралось с быком, Магу набросился на него и убил ударами сабли» [2, с. 241].

В летний сезон полевых исследований 2017 г. краеведами Сочинского отделения РГО ствуют археологические и документальные в окрестности установленного памятного кам- тому подтверждения.

Ярким примером может служить следующий факт. В ауле Большой Кичмай, где локально проживают шапсуги, в 2012 г. установили мемориальный памятный камень в честь старинного шапсугского рода Мугу [11]. На торжественное открытие памятного места прибыло много гостей — около трёхсот человек из Большого Сочи и соседних аулов. Помимо них приехало немало людей из других городов и районов Кубани, а также из Адыгеи и Абхазии. Этот своеобразный мемориал установили в местности под названием Мугухабль. Согласно преданиям, старинный род Мугу ведёт своё происхождение именно из этих мест, из долины реки Шахе.

Легенды рассказывают о морском чудовище, которое выходило из моря и было убито предком благородной фамилии Магу в Су-беше. Существует несколько традиционных легенд об этом происшествии. «Следуя одной, ня осмотр прилежащих горных склонов выявил наличие большого количества подъемного материала средневековой тарной и посудной керамики. Ниже обелиска по склону обнаружен крупный некрополь из средневековых погребальных курганов. Имеющиеся материалы исследований подтверждают факт существования здесь древнего поселения и, соответственно, дают фактические перспективы развития этого участка в дальнейшем. Не исключён вариант появления на этом месте в будущем рекреационного комплекса с исторической и этнографической экспозициями. Таким образом, существовавший в реальности дуб стал отправной точкой для возникшего ныне этноисторического объекта.

Ещё в XIX в. многие российские авторы описывали почитание деревьев абхазским населением. Например, С. Броневский акцентировал внимание на почтительном отношении абхазов к старым дубам: «всякое колено имеет

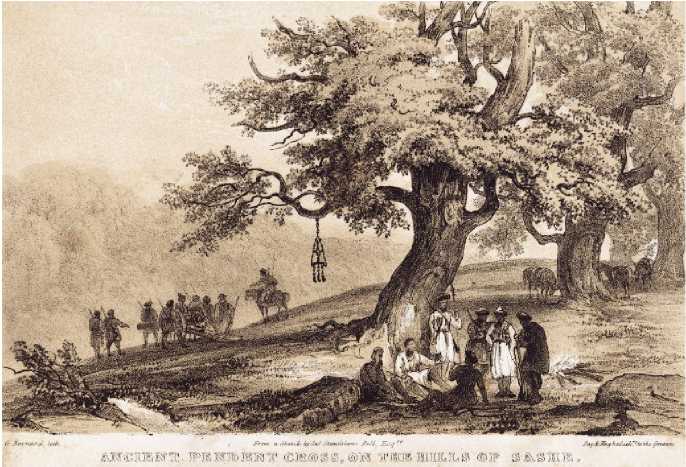

Рис. 1. Древний висящий крест в долине Саше (рис. Дж. Белла)

у себя такой дуб на примете», «перед начинанием какого-либо важного дела, как-то: перед походом против неприятеля, они становятся хороводом вокруг священного дерева, втыкают в него саблю и другие вещи и отправляют обряды, за коими следует пир» [13].

К сожалению, утрачена дубовая роща на горе Батарейка (в Сочи), которая не только описана, но и запечатлена в зарисовках Джеймса Белла (Рис. 1). Роща являлась симбиозом языческих и христианских верований,

поскольку на ветвях деревьев висели почитаемые гор-

Рис. 2. Царь-дуб. У притока реки Шахе (Сочи). Фото К.А. Глазова, действительного члена Сочинского РГО.

цами железные кресты. Предположительно кресты эти сохранились от разрушенного временем христианского храма.

Малоизвестным по причине своей удалённости от побережья является «Царь дуб» на левом берегу реки Хачунеж (приток реки Шахе) (Рис. 2). Замеры высоты дуба показали результат около 25–30 м, периметр окружности самого ствола на уровне 1,3 м от земли оказался больше, чем 10 м, диаметр же составил 3 м 23 см. В ходе полевых исследований было установлено, что дерево-патриарх растёт в непосредственной близости от средневековых поселений, а многочисленные этнографические источники подтверждают почитание дуба местными шапсугами. Ощутимую помощь исследователям оказал известный лазаревский краевед Мадин Хушт. По мнению сотрудников Сочинского национального парка, «возраст дерева насчитывает 500–600 лет, а это значит, что пережило оно немало, и, видимо, неспроста в народе его называют не иначе, как „Тхачех Быхоай“, что в переводе означает „Царь-дуб“. Его по праву можно отнести к категории культовых деревьев, поскольку, скорее всего, еще со времен средневековья оно являлось объектом поклонения, местом молебнов и жертвоприношений, здесь же проводили и народные собрания жители близлежащих селений» [4].

Хорошо известны, благодаря туристическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии», священные липы в селе Лыхны. «В 1907 году, когда это место посетил А. Миллер, здесь еще сохранялась каменная скамья, на которой сидел князь во время совещания» [13].

Однако это далеко не единственный факт такого совмещённого археодендроло-гического памятника. При работе по гранту № 19–59–40002, первая часть которого, посвященная западной части Республики Абхазия (Гагрский, Гудаутский и Сухумский районы), выполнена в рамках проекта РФФИ № 16–21–12001-ОГН-Абх, был изучен храм близ поселка Пшоухуа (Сулево). При проведении обмеров памятника выяснилось, что гигантская липа, расположенная на оси храма, находится практически на том же расстоянии относительно входа, что и алтарная зона (Рис. 3). Предварительные замеры диаметра ствола дают результат около 180 см. К сожалению, древесная экспертиза великана ещё не проводилась. Однако, сопоставляя размеры этого дерева с размерами лип, обследованных

Рис. 3. Липа возле храма выше поселка Пшоухуа (Абхазия). Фото К.А. Глазова, действительного члена Сочинского РГО.

Рис. 4. Липа на горе Бытха (Сочи).

Фото Н.В. Кондрякова, действительного члена Сочинского РГО

работниками Центра древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» (г. Москва), можно эмпирически предположить, что её возраст около 500 лет [10].

Таким образом, не исключено, что липа росла ещё в то время, когда храм функционировал, либо является потомком таких же священных лип, как и в Лыхны. Важно при этом отметить, что проводимые в этом районе лесозаготовки обошли стороной дерево-патриарха. Причиной этого является тот факт, что поселившиеся здесь после окончания Кавказской войны эстонцы, так же бережно восприняли находящиеся поблизости природные реликвии, как и аборигенное население.

В Сочи, на священной у убыхов горе Бытха, находится липа-патриарх (Рис. 4). В отличие от художественного произведения Баграта Шинкуба, этнографические исследования научно подтверждают культовое по- читание Бытхи. [8] Археологические данные также этому соответствуют. Липа находится в зоне средневекового поселения. Археологический памятник (Селище «Бытха» VIII–XI вв. № 37) выявлен в 2009 г. при работе экспедиции ООО «Кубаньохранкультура». Руководил экспедицией специалист-археолог Н. В. Кон-дряков. Важно упомянуть, что дерево находится в непосредственной близости от разрушенного ресторана «Старая мельница», который был построен, по словам старожилов, на месте развалин древнего храма. Однако археологические изыскания по факту не проводились, и вопрос пока остается открытым.

Де факто на данный момент место расположения липы вызывает почитание различных этносов. Описанным в научной литературе и «очевидным фактом являются неоднократные поездки представителей родов Берзек на священную для убыхов гору Бытха.

Рис. 5. Тюльпановое дерево в посёлке Головинка (Сочи). Фото А. С. Кизилова, действительного члена Сочинского РГО.

Все посещения горы Бытха Руслан Заудинович Берзеков и члены некоммерческого фонда — родовое объединение „Убых-Берзек“ совершали совместно с автором» [5, с. 84-85]. Во время одной из этих поездок на небольшом расстоянии от липы-патриарха был обнаружен уникальный камень с нанесенными на него петроглифами [6, с. 87]. Общественность Сочи во главе с Сочинским отделением РГО также неравнодушна к этому месту и активно ведёт работу по предотвращению застройки вершины горы [3].

Крайне интересна ситуация в устье реки Шахе, в поселке Головинка. Там, на правом берегу реки, произрастает тюльпановое дерево гигантских размеров. Его высота более 32 м, а диаметр ствола на высоте 1,3 м от грунта имеет размер 2,88 м. Лириодендрон тюльпаноносный — так официально называется этот вид дерева в ботанике (Рис. 5).

Интересно, что в списке сочинского каталога историко-культурного наследия (1997 г.) дерево не было включено в «Природно-исто- рические памятники». Однако оно отмечено в разделе «Монументальные, мемориальные сооружения, памятные места, могилы». В каталоге оно описано следующим образом: «Тюльпановое дерево (лириодендрон), посаженное Раевским Николаем Николаевичем (младшим) — командующим Черноморской береговой линией». В литературных источниках часто фигурирует название Лиран Раевского, ведь согласно существующей легенде, это огромное дерево рядом с Головинским фортом было посажено в 1840–1841 гг. генералом Раевским, выдающимся военным и страстным ботаником. Удивительно отметить, что в реестр Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» это дерево было включено 4 сентября 2012 г. под № 189. И теперь перед деревом на газоне мы можем наблюдать две информационные таблички. На них размещена противоречивая информация о его возрасте. В одном тексте указан возраст 150 лет, в другом сказано, что, по данным ЦДЭ (Центр древесных экспертиз), дереву 246 лет (на момент 2013 г.).

Так же противоречиво отмечен этот факт и на официальном сайте Всероссийской программы: Там сообщается, что дереву 251 год, а значит, посажено оно было в 1767 г. но при этом указано, что его посадил генерал Н.Н.Раевский (младший). Однако на самом деле Раевский родился в 1801 г. и, соответственно, не мог посадить дерево до своего рождения.

У причерноморских адыгов-шапсугов по поводу того, откуда появилось тюльпановое дерево в долине реки Шахе, есть собственная версия. Так, К.Х. Меретуков в 1971 г. опубликовал легенду о лириодендроне в устье р. Шахе, называемом адыгами не иначе как «жыг дахэ» (красивое дерево). Легенда гласит: «Созереш перешел Черное море, достиг берега и, воткнув свой посох в землю, совершил намаз. Из воткнутого в землю посоха выросло чудо-дерево» . Информация, изложенная в легенде, имеет более древнее происхождение. Так, и Дюбуа де Монпере, и Л. Люлье сообщают о Созереше — покровителе мореплаванья и приписывают ему хождение по воде, а также обладание чудесным посохом. Согласно исследованиям Л. И. Лаврова, в причерноморской

Шапсугии последние моления Созерешу проводились около 1860 г. Ритуалы происходили перед деревянным столбиком (посохом?) или же обрубком сучковатого дерева [9].

Следует отметить тот факт, что все стороны, несмотря на разногласия, преследуют одну и ту же цель — сохранение историко-культурного наследия.

Летом 2018 г. в окрестностях аула Калеж Лазаревского района города Сочи произошло событие, которое переводит теоретическую полемику о священных деревьях из разряда риторических в разряд вопросительных реалий. Многие годы дуб, находящийся напротив аула за рекой Аше, на «Скале стариков», считается священным у местных жителей. Вот что написано по этому поводу в служебной запи- ске специалиста по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Н. И. Маркова: «Летом 1930 г. Е. М. Шиллинг совершил экспедицию в район проживания так называемых нижних черкесов. В своей рукописи он пишет о тхачоке 2-го Красно-Александровского аула на правом берегу р. Аше, где происходили общественные моления. Как сообщил проводник Е. М. Шиллинга Муса Сизо, „несколько лет тому назад один старик позаботился убрать кресты ("джюо-рыʺ) из-под дуба в более укромное место, в лес (в 150–200 шагов от дуба), где я их и нашел в виде кучи полусгнивших обломков <…> Цель переноса крестов из-под дуба в лес — предохранить эту ʺсвятынюʺ от возможных со стороны чужих, а также местного населения (забывшего под влиянием ислама ʺстаруюʺ веру) "оскорблений" или "осквернений" — таково было соображение старика, убравшего кресты подальше с глаз". Летом 1930 г. возле этого дуба прошло общественное моление по случаю засухи, на котором, вероятно, присутствовал сам Е. М. Шиллинг, так как им составлена подробная схема „тхачок", сориентированная по сторонам света, на которой отмечено расположение всех участников моления с указанием мест забоя скота, расположения жертвенных напитков и т. п. деталей. Расположенный над „Скалой стариков“ дуб стал священным т. к. подвергался ударам молнии».

Однако когда в очередной раз жители пришли к священному дубу, они увидели, что неизвестные кладоискатели вырыли под ним огромную яму глубиной более 4,5 метров (Рис. 6). Хотя дуб относительно молод и диаметр его ствола 1,46 метра, а предположительный возраст около 200–300 лет, его крона возвышается над всеми окружающими деревьями. Кто выкапывал клад — потомки мухад-жиров или современные кладоискатели, пока остается загадкой, но факт такого деяния оче-

Рис. 5. Яма возле дуба у поселка Калеж (Сочи).

Фото К.А. Глазова, действительного члена Сочинского РГО.

виден, и он вызвал общественный резонанс.

Вышеизложенные факты не позволяют усомниться в том, что прошедшие сквозь столетия памятники дендрологического и одновременно историко-культурного наследия имеют ярко выраженное сакральное значение. Несмотря на миграционные процессы в регионе и на изменения этнического состава населения в постколониальный, советский и постсоветский периоды, эти уникальные объекты продолжают сохранять свою актуальность в вопросах укрепления межкультурных, межэтнических и даже межконфессиональных коммуникаций.

Andrey S. KIZILOV

Список литературы Сакральная сеть Черноморского побережья Кавказа. К вопросу о значении археологических и дендрологических памятников

- 100 Крупнейших городов России по населению 2017 список РФ [Электронный ресурс] // Сайт о странах, городах, статистике населения. URL: http://www.statdata. ru/largest_cities_russia (дата обращения 01.04.2018).

- Бэлл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837-1839 гг. / сост. и пер. с англ. К. А. Мальбахова: В 2 т. Т. 2. Нальчик: Эль-Фа, 2007.

- Застройка Сочи может быть не только незаконной, но и уничтожать историко-культурное наследие Российской Федерации [Электронный ресурс] // Общественное гражданское движение «За Сочи!». URL: https://ogdzasochi.ru/kulturnoe-nasledie/363-zastroyka-sochi-mozhet-byt-ne-tolko-nezakonnoy-no-i-unichtozhat-istoriko-kultumoe-nasledie-rossiyskoy-federadi.html (дата обращения 11.08.19).

- Их возраст - несколько веков... [Электронный ресурс] // Сочинский национальный парк. URL: http://npsochi.ru/index.php?option=com_ content&view=article&id=400:ikh-vozrast-neskolko-vekov&catid=39&Itemid=435 (дата обращения 21.08.19).

- Кизилов А. С. Убыхи: история, изучение и правовой статус: дис. ... магистра. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016.

- Кизилов А. С. Священная гора Бытха // Археология и этнография Понтийско-Кавказского региона. Вып. 5. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016. С. 81-88.

- Кизилов А. С. Экономические возможности расширения индустрии туризма на Кавказе в аспекте межкультурных связей эпохи мегалитов // Вестник Университета Российской академии образования. 2018. № 5. С. 82-88.

- Крылов А. Б. Религия и традиции абхазов (по материалам полевых исследований 1994-2000 гг.) [Электронный ресурс] // Абхазская интернет-библиотека. URL: http://apsnyteka.org/952-krylov_a_religya_i_traditsii_ abhazov_glava_II.html (дата обращения 11.04.16).

- Кудин М. И. Тайна тюльпанового дерева [Электронный ресурс] // Сочивед. URL: http://sochived.info/ tayna-tyulpanovogo-dereva/#more-36263 (дата обращения 19.08.19).

- Липа мелколистная. Светлогорск, Калининградская обл. [Электронный ресурс] // Живой лес: ин-тернте-журнал. URL: http://givoyles.ru/articles/derevya-pamyatniki/lipa-tihogo-ozera/ (дата обращения 19.08.19).

- Памятный камень рода Мугу. [Электронный ресурс] // Живой лес: интернте-журнал. URL: http:// givoyles.ru//page/pamjatnyj-kamen-roda-mugu (дата обращения 13.08.19).

- Предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 г. [Электронный ресурс] // Статистический сборник. М.: ИИЦ «Статистика России», 2011.

- Хотко Б. С. Современные священные рощи и священные деревья у абхазов: к вопросу о традиционном и новационном // Вторичные формы традиционной народной культуры: Материалы науч.-практ. конф. Краснодар: Традиция, 2010. С. 75-82.