Самоделкинский тип керамики финального периода бронзового века на берегах Енисея

Автор: Мандрыка П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (33), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522640

IDR: 14522640

Текст обзорной статьи Самоделкинский тип керамики финального периода бронзового века на берегах Енисея

Рис. 2. Фрагменты керамических сосудов ( 1 – 7 ), керамическая льячка ( 8 ) и каменный скол ( 9 ) со стоянки Самоделка-2.

Вся найденная на стоянке керамика однотипна (рис. 2, 1 – 7 ). Формовочная масса состоит из глины с примесью песка и дресвы. С наружной стороны стенки оформлялись выколоткой «вафельной» колотушкой. Квадратно-прямоугольные оттиски четкие, но не глубокие, очевидно, заглаживались. Средние фиксируемые размеры ячейки 0,4 × 0,5 см. С внутренней стороны стенки гладкие, имеют вмятины: под точку удара, скорее всего, подкладывали небольшую округлую гальку. Все со суды закрытой формы, с прямым венчиком и слабо раздутым туловом. Обрез венчика прямой или слегка скошен наружу. Судя по частично реставрированной форме и отдельным фрагментам, дно у горшков было округлым. Толщина стенок в зоне венчика 0,6–1,2 см, тулова – 0,5–0,6, дна – 0,7–1,0 см. Орнамент наносился в верхней трети сосудов палочкой с прямым или «двухчастным» рельефным рабочим концом; применялась отступающая техника. Под краем венчика оттиски располагаются горизонтальными, реже наклонными рядами. Часто широкое орнаментальное поле сверху и снизу подчеркивается рядами коротких отрезков, наклонных, вертикальных или образующих треугольники – своеобразную «бахрому». Фигурный край «двухчастного» орнаментира напоминает кромку зуба животного. Эксперименты показали, что наиболее близким получался отпечаток от отступающе-наколь-чатых движений резца бобра и зуба зайца.

Аналогичная керамика отмечается еще на трех памятниках на берегах Енисея: поселениях Островки-2, Подъемная-2 и стоянке Малая (см. рис. 1).

Поселение Островки-2 расположено в створе Казачинского порога на Енисее на четырех – шести- метровой пойменной террасе северной оконечности одноименного острова. Памятник открыт мной в 1992 г.; на нем был заложен раскоп площадью 21 м2. В 1996 г. Л.В. Коваленко расширила его, вскрыв еще 40 м2 площади*. Исследование памятника показало наличие трех культурных слоев, которые разделяются стерильными песчаными прослойками и относятся к раннему железному веку (слой 1) и разным стадиям бронзового (слои 2 и 3).

Керамика самоделкинского типа залегала здесь в третьем культурном слое на глубине 80–110 см. Слой приурочен к темно-серой мелкозернистой песчаной погребенной почве, которая распространяется только по во сточному сектору раскопа, т.е. по возвышенной части террасы, и перекрывается стерильной пе счаной прослойкой с мелким галечником, указывающей на кратковременное затопление поверхно сти террасы во время ледоходов после образования почвы, с чем, очевидно, и связан вынос слоя в западном секторе памятника.

Находки залегали одним скоплением. В почве среди черепков были отмечены три округлых пятна окислов размером 3,6 × 3,8 см. Возможно, это следы от капель бронзы или каких-то разложившихся тонких предметов из медьсодержащего металла. Со слоем условно связывается небольшой бронзовый пластинчатый двулезвийный нож с оттянутыми лезвиями, который был зафиксирован в осыпавшейся части слоя в борту террасы. Ребро посередине клинка указывает на возможное использование орудия в качестве кинжала. Размеры изделия 1,7 × 5,2 см при толщине 0,3 см (рис. 3, 16).

Из каменных предметов представлены только два нуклеуса (очевидно, заготовки) из кремнистых галек. На их поверхно сти местами сохранилась галечная корка. По форме нуклеусы конические, монофрон-тальные. Ударная площадка оформлена несколькими снятиями. Размеры изделий 3,5 × 4,0 × 2,8 см (рис. 3, 9 , 10 ).

Интересно отметить наличие в слое керамического грузила биконической формы (рис. 3, 17 ). Его длина 5,0 см, диаметр в центральной части 3,7, на торцах – 2,2 см, диаметр продольного отверстия 1,0 см. Изделие выполнено из глины с примесью песка. Керамическое грузило – редкая находка на берегах Енисея, но подобные вещи имели широкое распространение в Обском бассейне.

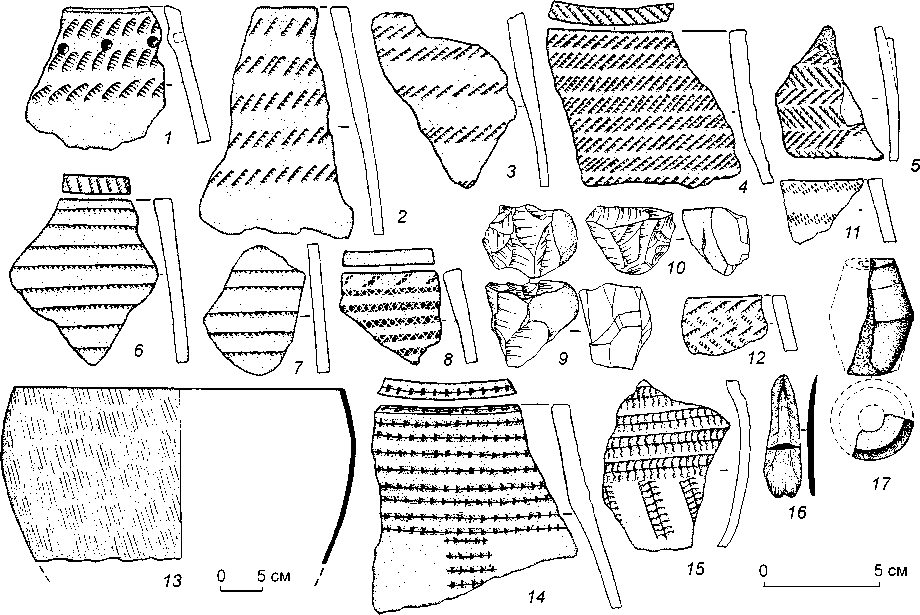

Более многочисленна коллекция керамики – 346 фрагментов от 13 сосудов. По способу изготовления и орнаментации они разнообразны, но по составу формовочной массы (глина с примесью песка и дресвы) идентичны. Большинство сосудов (10 экз.) с гладкими плотными стенками, черного, серого и коричневого цвета. Венчики прямые, плавно утолщаются к краю. Орнаментом покрывалась верхняя треть сосуда. Для этого использовались зубчатые штампы – гребенка, «личиночный» и др. На пяти сосудах орнаментальное поле заполнено горизонтальными рядами наклонных гребенчатых оттисков (рис. 3, 1–4, 11). На одном фрагменте венчика основной орнамент дополнен поясом ямок под краем (рис. 3, 1). В двух случаях отмечен мотив «елочка» (рис. 3, 5, 12), еще в двух гребенчатыми оттисками выполнены горизонтальные линии (рис. 3, 6, 7). Интересен сосуд, для орнаментации которого использовался своеобразный зубчатый орна-ментир, оставляющий клетчатые отпечатки (рис. 3, 8). Под краем венчика расположен ряд наклонных оттисков, а ниже – серия горизонтальных линий.

Три сосуда имеют на внешней поверхности «шнуровые» отпечатки колотушки, обмотанной толстым витым шнуром. На стенках частично реставрированного закрытого сосуда с расширенным туловом и прямым венчиком присутствуют только технологические оттиски (рис. 3, 13 ). На двух других горшках в зоне венчика нанесен орнамент, который состоит из горизонтальных линий, выполненных в отступающе-накольчатой технике «двухчастным» орнаментиром. От нижней линии в зону тулова спускаются короткие наклонные отрезки (рис. 3, 15 ) или серия горизонтальных (рис. 3, 14 ). Именно этот стиль орнаментации характерен для керамики самоделкинского типа.

Рис. 3. Керамика ( 1 – 8 , 11 – 15 ), каменные нуклеусы ( 9 , 10 ), бронзовый нож ( 16 ) и глиняное грузило ( 17 ) с поселения Островки-2.

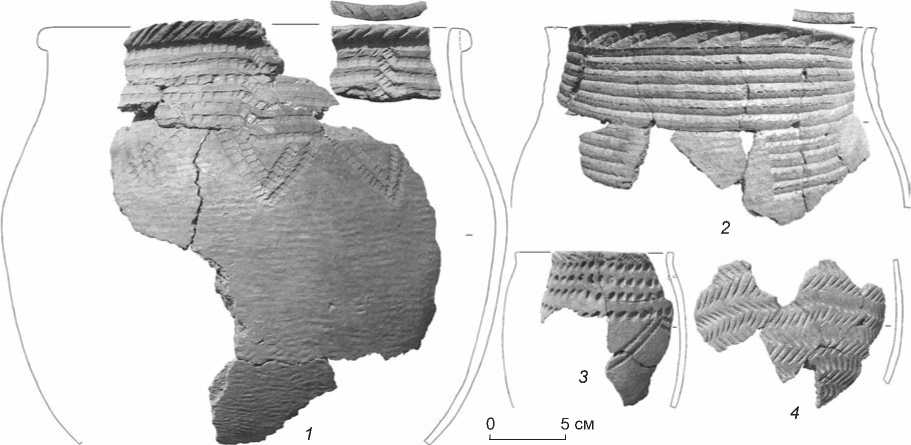

Рис. 4. Керамика с поселения Подъемная-2.

Итак, в комплексе третьего культурного слоя поселения Островки-2 преобладает посуда, украшенная зубчатыми штампами. Среди нее отмечаются и сосуды самоделкинского типа, при изготовлении которых применяли колотушку, обмотанную грубыми толстыми витыми нитями.

Поселение Подъемная-2 расположено на мы-совидном выступе 12–14-метровой левобережной террасы р. В ерхняя Подъемная в 2,5 км к югу от д. Береговой Подъемной Большемуртинского р-на Красноярского края. Памятник открыт А.М. Буров-ским в 1985 г.*, а в 1987 и 1990 гг. им вскрыта площадь до 100 м2, на которой изучен один культурный слой. Судя по результатам работ в 1987 г.** [Гильманшина, Буровский, 1989, с. 83], в которых я принимал участие, культурный слой был приурочен к светло-серой и коричневатой мелкопористой пылеватой супеси и залегал на глубине 15–25 см. Кроме керамики само-делкинского типа он содержал каменные скребок, нож, нуклеус и отщепы, обломок костяного предмета листовидной формы с грибовидным выступом на кончике, а также фрагменты костей животных. В 1990 г.

на памятнике было вскрыто грунтовое погребение*, которое по найденному инвентарю относится к кара-сукской культуре [Новых, Макаров, Петренко, 1993].

Керамика представлена фрагментами четырех сосудов со слабо выраженной шейкой и раздутым туловом (рис. 4). Формовочная масса – глина с примесью песка и дресвы. На двух сосудах большой емкости фиксируется уплотнение стенок выколоткой, для чего использовалась колотушка. В одном случае стенки покрыты «шнуровыми» оттисками, в другом – «вафельными» с прямоугольными ячейками размером 1,0 × 0,2 см. Оттиски частично заглаживались. Все черепки плотные, что указывает еще и на хороший обжиг горшков. Стенки одного сосуда покрыты наклонными гладкими насечками, образующими мотив «елочка». На остальных горшках орнамент выполнен в отступающей технике прямым или «двухчастным» штампом. В зоне шейки его оттиски располагаются горизонтальными рядами, иногда преломляющимися. Под краем венчика отмечены наклонные отрезки таких же оттисков или косые прочерченные линии. В последнем случае край венчика утолщен налепным валиком. В зоне плечиков расположен ряд двойных треугольников вершинами вниз (зигзаг) или группы горизонтальных отрезков.

Итак, в культурном слое поселения Подъемная-2 преобладает керамика самоделкинского типа, наряду с которой отмечен сосуд, орнаментированный гладкими насечками.

*Отчет о полевых археологических работах 1990 г. А.М. Буровским не был подготовлен, однако отдельные археологические материалы были переданы во вспомогательный фонд ККМ (без номера).

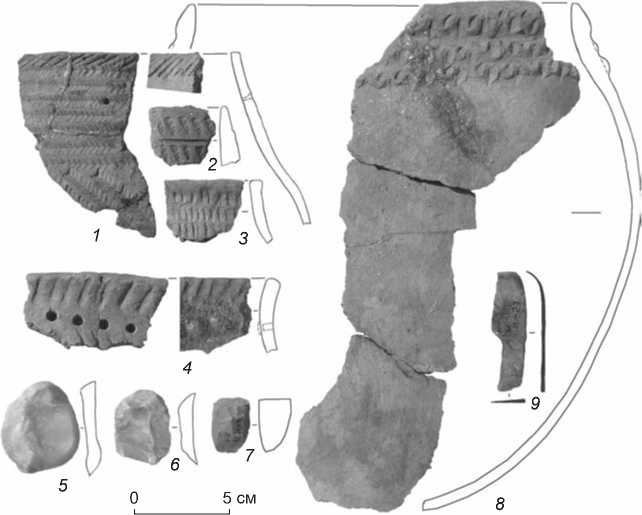

Стоянка Малая расположена на левом берегу Енисея в 80 км к северу от г. Красноярска против о-ва Малого в 4 км от с. Атаманова. Памятник открыт и изучался Н.П. Макаровым при моем участии в 1985 г.* В разведочном раскопе площадью 4 м2, который вскрыл весь неразрушенный участок памятника, зафиксированы два культурных слоя. Керамика само-делкинского типа найдена во втором. Он залегал на глубине 20–25 см и был приурочен к коричневой супеси. Кроме керамики в слое найдены два каменных концевых скребка (рис. 5, 5 , 6 ), призматический нуклеус (рис. 5, 7 ) и обломок бронзового ножа с выделенной рукояткой (рис. 5, 9 ) (ККМ, кол. 9202/317).

Керамика представлена 28 фрагментами пяти сосудов, изготовленных из глины с примесью песка и дресвы. Наружная поверхность стенок гладкая, без следов техниче ского декора. Частичная гипотетическая и натурная реставрация позволяет отметить разнообразие форм, но все сосуды закрытые, с расширяющимся туловом.

По морфологическим признакам и орнаменту, только один сосуд можно отнести к самоделкинскому типу. У него прямой обрез венчика, прямая шейка, слегка раздутое тулово. Под краем венчика с внутренней и наружной сторон нанесена полоса наклонных гладких оттисков. Ниже на внешней поверхности располагаются горизонтальные линии из отступающих оттисков орнаментира с М-образным рабочим концом (ласточкин хвост), а в зоне плечиков – наклонные. Возле края черепка про сверлено коническое отверстие, вероятно, для стягивания трещины в стенке сосуда (рис. 5, 1 ).

Остальные горшки, несмотря на морфологическую близость с керамикой самоделкинского типа, украшались по-иному. Отмечены ряды оттисков зубчатого штампа с прочерченной линией между ними (рис. 5, 2 ), вертикальных ногтевых наколов (рис. 5, 3 ), гладких насечек, образующих мотив «елочка», дополненный поясом ямок (рис. 5, 4 ). Один сосуд украшен тремя налеп-ными валиками, рассеченными пальцевыми защипами (рис. 5, 8 ).

Таким образом, все представленные енисейские памятники объединяются наличием на них своеобразной керамики самоделкинского типа, для определения времени существования которой следует учитывать материалы каждого изученного объекта. Стратиграфическое залегание культурных слоев с такой керамикой на всех этих памятниках одинаковое. Они приурочены к коричневой супеси и залегают под поддерновой супесчаной почвой темно-серого цвета, которая формировалась на енисейских берегах в течение последних 2,5–2,7 тыс. лет. Следовательно, эти культурные слои должны быть древнее раннего железного века, т.е. могут относиться к финальной стадии эпохи бронзы. На такой же возраст указывают редкие хорошо датируемые предметы. На поселении Самоделка-1 это керамическая ладьевидная льячка, аналоги которой были широко распространены на территории Сибири с развитого бронзового века. К финальной стадии эпохи бронзы может относиться и двулезвийный бронзовый нож из третьего культурного слоя поселения Островки-2. Аналогичные по форме и размерам кинжалы есть в комплексах ка-расукской культуры Красноярской лесостепи. Такой датировке не противоречит и стратиграфическое залегание слоя, ниже второго, отнесенного по керамике к раннему железному веку. В конце эпохи бронзы были распространены и выпуклообушковые ножи с выделенной рукояткой, аналогичные изделию, найденному во втором слое стоянки Малая, перекрытом слоем с обломком железного предмета. К позднему

Рис. 5. Керамика ( 1 – 4 , 8 ), каменные скребки ( 5 , 6 ), нуклеус ( 7 ) и бронзовый нож ( 9 ) со стоянки Малая.

бронзовому веку может быть отнесен и культурный слой поселения Подъемная-2 с грунтовым погребением, содержащим типично карасукские бронзы (коленчатый нож, массивный листовидный наконечник копья с прорезью между лопастями, двулопастные втульчатые наконечники стрел и т.п.).

Не противоречит предложенной датировке памятников и наличие в культурных слоях керамики не самоделкинского типа. Сосуд с налепными валиками, рассеченными пальцевыми защипами, со стоянки Малая близок к керамике, найденной на селище конца бронзового века Заостровка-2 в створе Казачинского порога. Посуда, украшенная оттисками зубчатых штампов и гладкими насечками, также была распространена в конце II тыс. до н.э. не только в Красноярской лесостепи [Мандрыка, Адамович, 2003, с. 71, рис. 4], но и в Приангарье [Мандрыка, 2006].

Происхождение керамики самоделкинского типа связано с развитием традиции изготовления посуды бобровского типа с гребенчато-пунктирной орнаментацией. Она характеризует культуру местного енисейского населения в ранний и развитой периоды бронзового века [Археология…, 2003, с. 170]. В конце II тыс. до н.э. в Енисейское Приангарье с севера проникли носители ымыяхтахской традиции изготовления керамической посуды (с «вафельным» и «шнуровым» техническим декором), что привело к формированию нового типа керамики. Надо отметить сосуществование этой керамики и по суды заостровского и шепилевского типов. Слияние различных традиций отчетливо прослеживается в материалах памятников не только рассматриваемого, но и сопредельных районов. Так, в Канской лесостепи исследователи выделяют четыре группы памятников бронзового века: мезенскую, маслеев-скую, улюкольскую и казачинско-патанчетскую. Из них только в последней, которая относится к началу II тыс. – началу I тыс. до н.э., можно отметить посуду, сходную по отдельным элементам формы и орнамента с керамикой самоделкинского типа. Сходство проявляется в сочетании двойных горизонтальных и наклонных линий из отступающих оттисков орна-ментира, а также в способе выколачивания стенок обмотанной шнуром колотушкой [Генералов, Дзюбас, 1991, с. 124–125]. На поселении Казачка во втором культурном слое найден почти идентичный самодел-кинскому сосуд с орнаментом, нанесенным отступающей лопаткой и имеющим «бахрому» от нижнего горизонтального ряда [Хлобыстин, 1987, с. 340]. О распространении самоделкинской традиции на запад свидетельствуют, например, материалы поселения Линево, где такая керамика сосуществует с позд-неирменской и другой посудой переходного времени от бронзового к железному веку (VII–VI вв. до н.э.) [Молодин, Мыльникова, 2005, с. 403, рис. 2].

Продолжение самоделкинских керамических традиций можно проследить на посуде каменского типа, который складывается на енисейских берегах в VII– VI вв. до н.э. и в раннем железном веке распространяется по всей зоне южной тайги Средней Сибири [Мандрыка, 2007].