Самоэффективность личности - ключевое достижение социально-когнитивной теории научения

Автор: Рулиене Л.Н., Ли Ю.А.

Рубрика: Современные технологии в учебной и воспитательной практике на разных уровнях образования

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению потенциала феномена «самоэффективность» для решения задач научно-педагогических исследований. Методологическим основанием служит социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. Использован метод аспектного анализа научных публикаций, посвященных социально-когнитивной теории личности. Во введении определена необходимость изучения самоэффективности как компонента профессионального самосознания. Обзор психолого-педагогических публикаций показал, что одним из востребованных направлений исследования самоэффективности является изучение влияния данного феномена в контексте профессиональной деятельности педагога. Показано, как развивалась теория социального научения в 1977-1986 гг. Выявлено прикладное значение социально-когнитивной теории научения - влияние убежденности в своей эффективности на профессиональную успешность. Раскрыта сущность модели ожидания личной эффективности и ее современная интерпретация. Отмечено достижение японско-финской научной группы, установившей, что опыт мастерства является самым сильным источником самоэффективности, а опыт повышения квалификации наиболее мощно влияет на развитие самоэффективности. Высказано предположение о том, что самоэффективность может особенным образом влиять на успешность деятельности преподавателей, не имеющих базового профессионально-педагогического образования, численность которых в профессиональных образовательных учреждениях составляет от 20 до 96%.

Самосознание, самоэффективность, социально-когнитивная теория личности, научно-педагогическое исследование, профессиональная деятельность педагога

Короткий адрес: https://sciup.org/148328404

IDR: 148328404 | УДК: 159.923 | DOI: 10.18101/2307-3330-2023-4-54-60

Текст научной статьи Самоэффективность личности - ключевое достижение социально-когнитивной теории научения

События последнего времени подтверждают концепцию VUCA-мира, характеризующегося неустойчивостью, крайней противоречивостью и непредсказуемостью. Но человек создан Творцом так, что может адаптироваться к разным жизненным условиям. Для жизни в нестабильном мире нужно развивать самосознание — высший уровень психического отражения и саморегуляции человека, чтобы понимать себя, свое окружение, отношения с окружающими людьми (С. Л. Рубинштейн). Осознание человеком самого себя, своей психики, потребностей, мотивов, чувств, мыслей, действий и инстинктов значит жить осознанной повседневной жизнью, выполнять осознанные профессиональные действия.

Поэтому актуальной проблемой педагогической науки становится исследование профессионального самосознания педагога как комплекса эмоциональных переживаний и убеждений, с помощью которых оценивается эффективность профессиональной деятельности. Компонентом самосознания является важнейшее личностное метакачество человека — самоэффективность.

Постановка проблемы. Интересные научные результаты получены в области музыкального образования: обосновано, что устойчивость к стрессовым ситуациям межкультурного общения, желание общаться с людьми из других культур, интерес к культуре и культурным различиям, владение широким спектром коммуникативных навыков способствуют самоэффективности педагога при работе в мультикультурном классе [4]. Самоэффективность влияет на профессиональный и личностный рост современного преподавателя [6], в частности, эффективная реализация преподавателя в образовательном процессе вуза связана с осмыслением и рефлексией своего потенциала, положительными эмоциями. Самоэффективность личности педагога включает жизненную позицию, убежденность в способности эффективно реализовывать профессиональные потребности, характеризует перспективное видение результатов трудовой деятельности, а также предметную самоэффективность и самоэффективность в общении [3]. Анкетирование среди педагогов инклюзивного обучения [5] позволило рассматривать самоэффективность в качестве механизма личного и профессионального роста рядом с профессиональными компетенциями и педагогическим опытом. Краткий обзор публикаций показал, что одним из востребованных направлений исследования самоэффективности является изучение влияния данного феномена в контексте профессиональной деятельности педагога.

Цель статьи состоит в выявлении потенциала феномена «самоэффективность» для решения задач научно-педагогических исследований. Для достижения поставленной цели выполнен аспектный анализ работ А. Бандуры, представляющих социально-когнитивную теорию научения, а также современных отечественных и зарубежных научных публикаций, раскрывающих сущность самоэффективности.

Обзор научной литературы по проблеме. Наиболее значимый вклад в разработку универсального понимания самоэффективности внес Альберт Бандура, который в рамках расширения теории социального научения в 1961‒1963 гг. провел эксперименты с куклой Бобо, чтобы выявить причины агрессивного поведения у детей. Эксперименты доказали возможность научения через наблюдение за поведенческой моделью.

Это исследование легло в основу теории социального научения, ключевые тезисы которой сформулированы автором в предисловии книги «Теория социального научения» [1]: 1) в психологическом функционировании особую роль играют косвенные, символические и саморегуляционные процессы; человеческие мысли, эмоции и поведение могут подвергаться значительному воздействию в результате наблюдения или непосредственного опыта, поэтому наблюдение позволит изучать возможности социально опосредованного опыта; 2) экстраординарная способность человека использовать символы позволяет ему репрезентировать события, анализировать свой сознательный опыт, связываться с другими людьми, планировать, творить, воображать и исполнять предвосхищаемые действия; акцент на символические функции мышления расширяет сферу применения методик анализа мышления и механизмов регулирования действий; 3) центральная роль отводится процессам саморегуляции: люди не являются простыми механизмами, полностью зависящими от внешних влияний, они сами отбирают, организуют и трансформируют стимулы; через самовырабатываемые побуждения и их последствия люди могут оказывать существенное влияние на свое поведение.

Признание человеческих самоуправляющих способностей подтолкнуло к исследованию парадигм саморегуляции, где индивидуумы сами служат главными агентами происходящих с ними изменений, а значит, могут оказывать влияние на свою судьбу. Таким образом, концепция человеческого функционирования, с одной стороны, не делает человека бессильным существом, брошенным на произвол внешних сил; с другой — не представляет его и абсолютно свободным физическим агентом, способным стать кем угодно. Человек и его окружение являются взаимовлияющими детерминантами.

Позже, в 1977 г., Бандура расширил эту идею, показав прямую взаимосвязь между самоэффективностью и поведенческими изменениями. В статье «Самоэффективность: на пути к объединяющей теории поведенческих изменений» [8], опубликованной в 1978 г., была представлена интегративная теоретическая основа для объяснения и прогнозирования психологических изменений, достигаемых различными способами лечения. Ученый пришел к выводу о том, что психологические процедуры изменяют уровень и силу самоэффективности, ожидания личной эффективности зависят от совладающего поведения и усилий, которые будут затрачены для преодоления препятствий и аверсивного опыта. К дальнейшему повышению самоэффективности приводит настойчивость в деятельности посредством опыта мастерства.

Социально-когнитивная теория, введенная в науку А. Бандурой в 1986 г., подчеркивает значительную роль познания в поведении человека. В соответствии с социально-когнитивной теорией самоэффективность — это убеждение человека относительно его способностей управлять событиями, воздействующими на его жизнь, и успешно справляться с жизненными ситуациями и трудностями.

Высокая самоэффективность связана с настойчивостью и стремлением к достижению целей, даже в условиях ограничения [1, с. 5]. Успех в преодолении трудностей может укрепить самоэффективность, тогда как неудачи могут понизить ее уровень.

Учение о самоэффективности получило широкое распространение в психолого-педагогических науках и оказало влияние на понимание мотивации, управление стрессом и формирование личностной эффективности. Разработка феномена самоэффективности позволила объяснить, почему:

-

- некоторые люди более настойчивы и успешнее в достижении своих целей, чем другие;

-

- люди рассказывают другим людям о видах деятельности, в которых они чувствуют себя более уверенно и эффективно.

В рамках данной теории А. Бандура разработал модель ожидания личной эффективности, основанную на четырех основных источниках информации: достижения в работе, косвенный опыт, вербальное убеждение и физиологическое состояние.

Эти источники самоэффективности хорошо раскрыты в публикации международной группы ученых [7]:

-

1) опыт мастерства, то есть опыт успеха или неудачи в конкретной ситуации: самоэффективность выше, когда люди оценивают свои прошлые достижения в позитивном ключе;

-

2) косвенный опыт, основанный на моделировании достижений других: групповые нормы и отношения человека с другими могут усиливать или ослаблять убеждения в эффективности; замещающий опыт оказывает более сильное влияние, когда модель воспринимается как схожая с точки зрения способностей и/или личных характеристик, таких как возраст, пол и этническая принадлежность; замещающий опыт играет фундаментальную роль в ситуациях, когда перед человеком ставится новая задача, критерии квалификации для которой неясны;

-

3) вербальное убеждение — оценочная обратная связь со стороны других: вербальное убеждение менее эффективно, но может повысить уверенность в эффективности, когда положительная и искренняя оценка реалистично отражает возможности агента;

-

4) психологическое и аффективное состояние: более высокий уровень стресса или негативные эмоциональные склонности могут подорвать воспринимаемую самоэффективность; чувство волнения может способствовать повышению самоэффективности.

Японско-финский коллектив ученых выяснил, что опыт мастерства является самым сильным источником самоэффективности, а опыт повышения квалификации наиболее мощно влияет на развитие самоэффективности [7]. Очевидно, изучение самоэффективности личности педагога открывает новое направление исследований в области педагогической психологии.

Методология и методы исследования. Методологическим основанием обсуждаемой проблемы служит социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. Использован метод аспектного анализа научных публикаций, посвященных социально-когнитивной теории личности.

Результаты исследования. Проблема самоэффективности личности является актуальным направлением психолого-педагогических исследований, направленных на поиск путей подготовки высокоэффективных специалистов, способных адекватно оценить личностные ресурсы, объективные социально-экономические условия и результаты своей профессиональной деятельности.

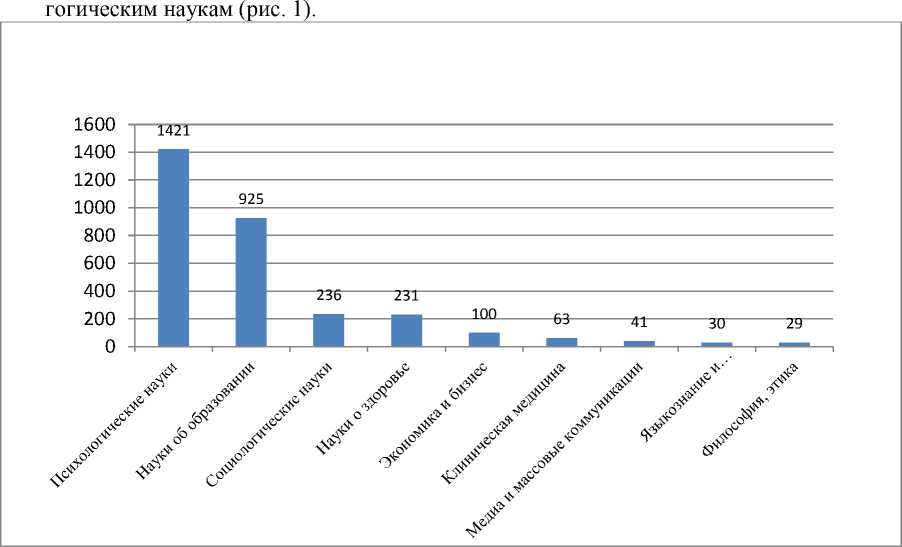

В базе данных Киберленинки зарегистрировано более 3 тысяч научных статей, опубликованных в 2019‒2023 гг., из них более 75% относятся к психолого-педа-

Рис. 1. Результаты поиска статей по ключевому слову «Самоэффективность» в НЭБ «Киберленинка»

Самоэффективность рассматривается в контексте учебной и профессиональной успешности как фактор социального взаимодействия (в том числе в мульти-культурной среде), командной деятельности, карьерного роста.

Современные исследователи занимаются изучением когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов профессионального самосознания личности педагога. И именно самоэффективность определяет степень настойчивости при освоении и выполнении профессиональных действий.

С. Н. Гончар [2] рассматривает самоэффективность близко к понятиям «уверенность» в себе, «вера» в эффективность собственных действий и ожидание успеха от их реализации. Так, уверенность в правильном понимании целей и задач учебного процесса влияет на выбор методов обучения. Педагог, демонстрирующий высокую самоэффективность, более гибок и открыт для применения инноваций в образовании.

Отсюда становится очевидной своевременность и необходимость исследования профессиональной и личностной самоэффективности, поскольку современная ситуация в профессионально-педагогической сфере предполагает не только высокий уровень профессионализма и компетентности в избранной деятельности, но и осознание собственной самоэффективности, убежденности в педагогических способностях.

Обсуждение. Нам представляется, что самоэффективность может влиять на успешность деятельности преподавателей СПО, не имеющих базового профессионально педагогического образования. Численность данной категории преподавателей в профессиональных образовательных учреждениях (на примере Республики Бурятия) составляет от 20 до 96%, поэтому необходимо изучить самоэффективность личности применительно к профессиональной деятельности преподавателей, не имеющих базового педагогического образования. Мы видим необходимость изучения феномена самоэффективности на примере профессиональной деятельности преподавателей СПО, имеющих и не имеющих базового педагогического образования.

Заключение

Прикладное значение социально-когнитивной теории научения состоит в том, что уровень убежденности в своей эффективности повышает усердие в выполнении задач и в достижении результатов, а оценка своей эффективности влияет на эмоциональные состояния в процессе выполнения задач. Применительно к педагогической деятельности важно, что самоэффективность не только определяет человеческое поведение, но и позволяет прогнозировать когнитивные, мотивационные процессы людей.

В соответствии с принципами социально-когнитивной теории научения самоэффективность как механизм педагогического успеха влияет на профессиональное поведение педагога, в том числе на взаимодействие с учениками. Понимание самоэффективности личности педагога в рамках социально-когнитивных теорий обучения закладывает теоретические основы для решения проблемы повышения качества непрерывного педагогического образования.

Список литературы Самоэффективность личности - ключевое достижение социально-когнитивной теории научения

- Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Петербург: Евразия, 2000. 318 с. Текст: непосредственный.

- Гончар С. Н. Самоэффективность как профессиональное качество будущих педагогов-психологов // Педагогическое мастерство: материалы I Международной научной конференции (г. Москва, апрель 2012 г.). Москва: Буки-Веди, 2012. С. 250-253. Текст: непосредственный. EDN: VMQVSV

- Самоэффективность личности как ресурс повышения результативности педагогической деятельности / Н. В. Гордиенко, Д. А. Айрапетова, М. Б. Гагиева [и др.] // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3. Педагогика и психология. 2018. № 2(2018). С. 15-21. Текст: непосредственный.

- Межкультурная компетентность и самоэффективность учителя в мультикультурной среде / О. С. Павлова, О. Е. Хухлаев, А. А. Бучек [и др.] // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Вып. 19, № 1. С. 45-60. Текст: непосредственный. EDN: PVRNBC

- Рощина Г. О. Самоэффективность педагога инклюзивного образования: от "выученной беспомощности" до профессиональной самооценки // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. 2022. № 2(2). С. 47-54. Текст: непосредственный. EDN: QYEANA

- Шишлова Е. Э. Структурно-функциональный анализ феномена самоэффективности преподавателя вуза // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 5(102). С. 212-214. Текст: непосредственный. EDN: HXHIOI

- Akie Yada, Asko Tolvanen, Olli-Pekka Malinen, Kyoko Imai-Matsumura, Hiroshi Shi-mada, Rihei Koike, Hannu Savolainen. Teachers' self-efficacy and the sources of efficacy: A cross-cultural investigation in Japan and Finland // Teaching and Teacher Education. 2019. Vol. 81. P. 13-24. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X1831610X (accessed: 20.05.2023).

- Albert Bandura. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, Advances in Behaviour Research and Therapy. 1978. Vol. 1. Is. 4. P. 139-161. URL: 10.1016/0146-6402(78)90002-4 (accessed: 20.05.2023). DOI: 10.1016/0146-6402(78)90002-4(accessed