Самоопределение и самореализация молодежи России: социально-нравственные и психолого-педагогические аспекты проблемы

Автор: Абдуллин Асат Гиниатович, Лихолетов Валерий Владимирович, Рябова Ирина Геннадьевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 3 (104), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальные для прогресса современного мира сложные проблемы воспитания и образования молодых людей, выбора ими ориентиров жизненного пути, профессий и самореализации исследуют ученые многих стран. Однако существующая специализация наук и сложившаяся система предпочтений разных научных школ служит препятствием на пути меж- и трансдисциплинарных исследований. Цель статьи - представить результаты анализа обширного проблемного поля самоопределения и самореализации современной российской молодежи. Материалы и методы. Для изучения проблемы применялся анализ статистических данных и результатов социологических опросов, кластерной группировки угроз-проблем сферы самоопределения и самореализации молодежи для последующего топологического моделирования. Оно осуществлялось путем построения и анализа ориентированного (причинно-следственного) графа из угроз как нежелательных эффектов с целью выявления ключевых проблем. При построении ориентированного графа из угроз-проблем использовалась методика функционального анализа причинно-следственных цепочек, отработанная в процессе исследования множества нестандартных проблемных ситуаций в теории решения изобретательских задач. Результаты исследования. По итогам проведенного анализа причинно-следственного мультиграфа, построенного на основе 33 угроз-проблем как неприятностей, выявлены четыре причины первого уровня: «утечка мозгов», нарушение принципа социальной справедливости в стране, отсутствие идеологического единства общества из-за запрета на государственную идеологию, низкая религиозность общества. Определены три причины второго уровня: отсутствие целостной государственной молодежной политики, неэффективность существующей модели такой политики, единый государственный экзамен как одна из ключевых причин случайного выбора профессиональной подготовки молодежи. Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие комплексных исследований по проблемам самоопределения и самореализации молодежи. Материалы статьи будут полезны органам власти, отвечающим за молодежную политику, воспитание и образование подрастающего поколения, а также всему научному сообществу при исследовании взаимосвязанных проблем самоопределения и самореализации молодежи, имеющих сложный социально-экономический и психолого-педагогический характер.

Молодежь и образование, идеология и социальные идеалы, культура и нравственность, занятость, государство и политика, личность, самоопределение и самореализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147236056

IDR: 147236056 | УДК: 316.346.32-053.6 | DOI: 10.15507/1991-9468.104.025.202103.440-462

Текст научной статьи Самоопределение и самореализация молодежи России: социально-нравственные и психолого-педагогические аспекты проблемы

Оригинальная статья

Выбор молодыми людьми надежных ориентиров жизненного пути и профессии, их самореализация – одна из острейших проблем, от решения которой зависит прогресс человечества. Самоопределение – это процесс и результат выбора личностью позиции, целей и средств са-моосуществления в конкретных обстоятельствах жизни, механизм обретения человеком свободы. Выделяют три вида самоопределения: жизненное, личностное и профессиональное1. Если первое выражается в выборе и реализации

социальных ролей, а второе - в нахождении индивидуальности собственного «Я», то третье - это осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив. Под самореализацией обычно понимается процесс раскрытия личностью в жизни своего потенциала. В широком смысле данное понятие трактуют как переход возможности в действительность 2 . В правовом государстве личность и возможность ее самореализации – одни из главных ценностей, поскольку открытое общество и правовое государство неотделимы друг от друга.

Согласно «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года», к молодежной категории относятся граждане в возрасте 14–30 лет. В конце 2014 г., когда в России были приняты «Основы государственной молодежной политики» (далее – ГМП), в стране проживали 33,22 млн чел. такого возраста. За 2016–2017 гг. популяция данной возрастной категории сократилась до 31,4 и 29,4 млн чел. соответственно и продолжает сокращаться. Если в 2010 г. доля молодежи в населении России составляла 24 %, то к концу 2019 г. она уменьшилась до 16-17 %. Сохраняется активная трудовая миграция молодого поколения из регионов страны в большие города (в Москву, Санкт-Петербург), а также в другие страны. По прогнозам социологов, численность молодежи в ближайшее время снизится до 22 млн чел. 3 .

В современных условиях актуальной проблемой остается трудоустройство молодых специалистов. По мнению ученых, последовательной стратегии в этой области нет [1]. По данным Росстата, безработица среди молодежи выше средних цифр:

в 2015 г. ее уровень составил 17,6 %, в 2016 г. – 28,4, в 2017 г. – 30 %.

На брифинге в Правительстве России от 14 июня 2018 г. вице-премьер Т. А. Голикова заявила о том, что каждый второй безработный в стране – молодой человек возраста 20–30 лет. Проблема трудовой самореализации молодежи тесно связана с проблемами ее самоопределения в современной России. В настоящее время «усердием» СМИ в общественное сознание активно внедряются стереотипы стратегии «умения жить». Страх перед будущим, возможность быстрого обогащения, падение значимости морали усиливают неоднозначность формирования личности, порождая полярные тенденции самореализации – стремления «жить лучше» и «быть лучше». В этих условиях молодым людям трудно найти гармонию между устремлениями. Поэтому сегодня актуально обращение к смысложизненным проблемам и нравственному воспитанию молодежи 4 .

Цель исследования – анализ проблем самоопределения и самореализации современной российской молодежи. Широта проблемного поля вызывает интерес ученых разных научных специальностей, а его трансдисциплинарный характер (термин введен Ж. Пиаже в 1970 г.) требует выбора адекватной методологии и инструментария исследования.

Обзор литературы

Из-за многомерности проблемы уже первые научные пробы изучения жизни молодежи (Г. С. Холл, К. Гроос, Ш. Бюлер, Э. Шпрангер и др.) носили мультидисци-плинарный характер. Самоопределение человека в жизни - это центр, интегрирующий прошлое, настоящее, будущее, вечные истины и их конкретно-историческое выражение5. Самоопределение каждой личности в конечном счете задает развитие любой страны. Поэтому проблематика современных исследований, охватывающая круг молодежных проблем (от формирования социального капитала и новых форм социального неравенства в условиях глобализации до гражданственности молодежи, противоречий прав и возможностей ее групп, трансформации форм ее общественно-политического участия) ин-тернациональна6 [2].

В области синергетики (И. Пригожин, Г. Хакен, Н. Н. Моисеев, С. П. Курдюмов, Е. Н. Князева и др.) существуют оригинальные подходы, объединяющие концепции самоорганизации индивидуума, социума и акмеологию7. В трактовке Н. В. Кузьминой объектом акмеологии выступает человек в динамике самоактуализации его творческого потенциала, саморазвития, самосовершенствования, самоопределения в различных сферах самореализации (образования, самостоятельной профессиональной деятельности, системе повышения квалификации). Исходя из этого становится ясно, что проблему необходимо рассматривать в надсистеме: от философских концепций по самосознанию, работ по базису гениальности на генетическом уровне и психофизиологии любопытства8 через психологию личност- ного и профессионального самоопреде-ления9 [3] до психолого-педагогических исследований по антропомаксимологии и самоорганизации личности в сфере физической культуры и спорта10, а также педагогических исследований по самопознанию и саморазвитию личности. Понятие «самоопределение» в связке с термином «саморазвитие» выводит нас на необходимость обращения к исходной дефиниции «самость», а также к иерархическому полю понятий, связанным с ней [4]. По К. Г. Юнгу, самость - архетип, становящийся центром структуры личности, когда все противоборствующие силы внутри личности в процессе индивидуализации включаются в состав целого. В этом контексте интересна теория аутопоэзиса, по которой все живые существа отличаются «аутопоэзной организацией» - способностью к самовоспроизводству [5]. Поэтому в понятийном поле самоопределения и саморазвития активно используются термины «self-made man»11 и «успех»12.

В исследовании по теории развития творческой личности (ТРТЛ) 13 отчетливо видна связь с упомянутыми трудами. Отметим сходство ТРТЛ и работ генетика В. П. Эфроимсона. Еще в 1930-е гг. К. Лоренц установил, что в самый чувствительный период жизни животного идут необратимые процессы запечатлевания («импринтинг»), не угасающие в отличие

от условных рефлексов 14 . Такой эффект иногда пожизненно, но всегда надолго определяющий мотивы, цели и ценности человека, В. П. Эфроимсон назвал «им-прессингом». Выделив приоритет социума в реализации гения, он определил их следующими условиями: становление в детско-юношеском возрасте ценностных установок; выбор деятельности в соответствии с индивидуальными дарованиями; оптимальные условия развития дарований (порой вопреки социуму); наличие благоприятных условий (социального заказа) для самореализации 15 .

В технологическом аспекте ТРТЛ аналогом импрессинга стал шаг становления творческой личности, получивший в «Жизненной стратегии творческой личности» (ЖСТЛ) название «Встреча с чудом»16. Он был выявлен как закономерно повторяющийся при анализе более тысячи биографий выдающихся людей разных времен и народов. Ученые, развивающие холистическую методологию, пришли к выводам, что духовно-нравственные идеалы - принципы свободы и справедливости - оказывают на развитие стран бóльшее влияние, чем природно-демографические, технологические и иные факторы. Люди могут свести потребности к минимуму, если перед ними значимая цель выступает как справедливая. Однако «...дефицит справедливости невыносим. С ним человеческое достоинство смириться не может»17. Этот идеал предполагает ограничение чрезмерного богатства. Для широких слоев населения важно не то, чтобы все стали богатыми, а то, «чтобы не было чрезмерно богатых»18. Именно отсюда следует важность системного анализа нравственно-психологических, идеологических, социально-экономических и со- циокультурных условий, влияющих на самоопределение и самореализацию молодежи России.

Успех передовых стран прямо связан с институциональным обеспечением творческого развития граждан. Быстрый рост экономики США, но особенно СССР (всего за 40 лет), по мнению ученых, был задан условиями, заложенными Биллем о правах и Конституцией США, а в нашей стране – декларациями социального равенства и свободы людям труда после 1917 г. 19 .

В России сложился ошибочный стереотип о том, что на Западе нет места идейной социально-экономической организации. Это было типично для индустриальной фазы, но в эпоху, когда ключевым ресурсом стали знания, экономика стала управляться системами идей. Так, в 1980-х гг. в Гарвардской школе бизнеса Б. Р. Скоттом изучались факторы снижения конкурентоспособности американского бизнеса. В результате проведенного исследования было определено, что главным фактором снижения конкурентоспособности стала слабая идеологическая работа в компаниях. После этого в 1990-е гг. рынок консалтинговой литературы наполнился публикациями, заголовки которых прямо использовали термин «идеология» 20 . Анализ успеха социально-экономического развития передовых стран современного мира подтверждает тенденцию распространения идеологии даже на те сферы социальной жизни, которые раньше оценивали как антагонистичные (например, сфера частного предпринимательства). По Т. Парсонсу, идеология как система ценностей – важный функциональный элемент политической системы общества, определяющий базовые пути его развития 21 .

Идеология корпоративно-экономической системы капитала, безусловно, закрепляет конформистское сознание. Это касается ценностей общества потребления, где люди обретают функции «социализированных вещей». Однако в качестве ответа на вопрос о восприятии большинством граждан России корпоративной идеологии как основы мировоззрения на длительную перспективу отечественные ученые, напротив, фиксируют широкую поддержку традиционных принципов российского общества. Основной ценностью россиян остается социальная справедливость [6].

В большинстве стран мира уровень культуры населения уже стер границы между представителями элиты и обычными людьми в обладании знаниями и доступе к информации, правовым документам и способности граждан самим давать оценку текущим событиям. Особенностью современной России, обусловленной по инерции советским прошлым, является высокий уровень образования молодежи. Для граждан 15-29 лет с образованием выше полного среднего он в 2005 г. был даже больше, чем в странах ОЭСР. Лишь фактор образованности позволяет нам надеяться на преодоление трудностей, вставших на пути молодого поколения.

В переломные времена люди воскрешают образ человека-героя, так как изменения социально-экономической жизни требуют человека, адекватного меняющемуся миру. Так, в работах Т. Карлейля, А. Рено исследуется феномен появления героев и проблема соотношения в историческом процессе личностного и общественного. Тема героизма была популярна у марксистов России (Г. В. Плеханова, Ж. П. Лафарга, А. В. Луначарского и др.). В советский период (1950–1970), когда шло освоение целины, регионов Сибири с «большой нефтью», разворачивались комсомольские стройки, требовавшие от людей напряженной работы в экстремальных условиях, возникла необходимость изучения факторов, стимулирующих энтузиазм населения. В этом ключе были проведены исследования, раскрывающие этико-эстетические стороны воинского и трудового героизма (Д. А. Волкогонов, В. С. Мовчан, Ф. А. Селиванов, В. П. Шестаков и др.). Не прошла мимо идеологических проектов СССР и тематика героев спорта. После кинофильмов драматического, а порой комедийного характера («Вратарь» – 1936 г., «Первая перчатка» – 1946 г., «Третий тайм» - 1962 г., «Штрафной удар» – 1963 г., «Вертикаль» – 1966 г., «Семь стариков и одна девушка» – 1968 г.) традиция создания фильмов о спортсменах с нравственно-воспитательным потенциалом была продолжена в современных условиях: «Матч» - 2012 г., «Бой с тенью» – 2005 г., «Легенда № 17» – 2013 г., «Движение вверх» – 2017 г.

К 1980-м гг. накопилось достаточно данных о том, что до 40 % спортсменов СССР не выходили на старты важных соревнований или выступали больными. Причины заболеваемости на пике спортивной формы были неизвестны, пока ответ на эти вопросы не дали исследования по антропомаксимологии и космической медицине (В. В. Кузнецов, Ю. А. Бубеев и др.). Одним из десяти качеств достойной цели в ЖСТЛ неслучайно прописана ее непосильность для человека. По Г. С. Альтшуллеру, цель должна превышать его возможности и способности, поскольку «…достижение такой цели – это спор человека с самим собой» 22 .

При осмыслении влияния религии мы опирались на мысли ученых, согласно которым «идеология - более общее понятие, чем религия» и «религия есть такая идеология, которая приписывает своему идеалу сверхестественное происхожде-ние» 23 . Значимость религиозного аспекта в деле самоопределения и самореализации молодежи представляется невысокой. По опросам социологов «Левада-Центра» (ноябрь 2013 г.), только 14 % россиян посещают церковь, хотя большинство (68 %)

опрошенных считают себя верующими. Наша уверенность о незначительном влиянии религиозного фактора на самоопределение современной молодежи в России базируется на сопоставлении ее времяпрепровождения в масс-медиа, включая интернет и социальные сети.

Аналогичные процессы выявлены за рубежом. Например, британские исследователи обратили внимание на феномен вытеснения в странах Запада религии духовными практиками 24 .

Сегодня постоянное пребывание в интернете и социальных сетях для молодых людей возраста 18–25 лет уже превышает 7 часов в сутки. В отличие от традиционных масс-медиа интернет воплощает возможности не только массовой и групповой, но и межличностной коммуникации. Последняя – самая доверительная [7]. Неслучайно вторым важнейшим фактором, который определяет выбор профессии выпускниками школ, следующим за советами родителей (им доверяют 25 % опрошенной молодежи), являются СМИ. Пропагандируемый ими стиль жизни оказывает решающее влияние на самоопределение почти 22 % старшеклассников 25 .

Таким образом, при всем многообразии исследований по проблеме самоопределения и самореализации молодежи значимых публикаций междисциплинарного характера по исключительно важным для современной России социально-нравственным и психолого-педагогическим аспектам данной проблемы практически не было. Именно поэтому авторами статьи была предпринята попытка восполнить этот пробел.

Материалы и методы

В работе использовались системный и междисциплинарный подходы и следующие методы: анализ статистических данных и результатов социологических опросов, концептуальный синтез и топологическое моделирование на базе построения и анализа ориентированного графа (орграфа)26 из выявленных угроз-проблем (как нежелательных эффектов) в сфере самоопределения и самореализации молодежи страны. До построения орграфа в процессе просмотра обширного массива источников информации по тематике исследования на первом этапе был сформирован исходный список (около 50 угроз-проблем). При этом верификация информации осуществлялась сопоставлением результатов исследований, полученных учеными различных научных школ в разное время. Индикатором прекращения пополнения списка стало его насыщение. Оно проявилось в том, что при попытках выявить ранее неучтенные неприятности стали настойчиво повторяться уже выявленные угрозы-проблемы, но лишь в другой терминологии.

На втором этапе осуществлялась кластерная группировка («сгущение») однородных неприятностей на основе обобщенных (наиболее распространенных в публикациях) имен групп. Мы опирались на устоявшуюся терминологию, закрепленную в официальных документах.

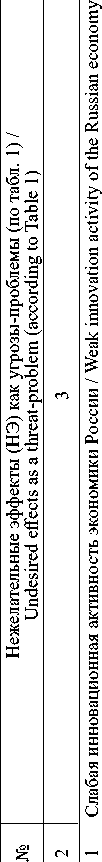

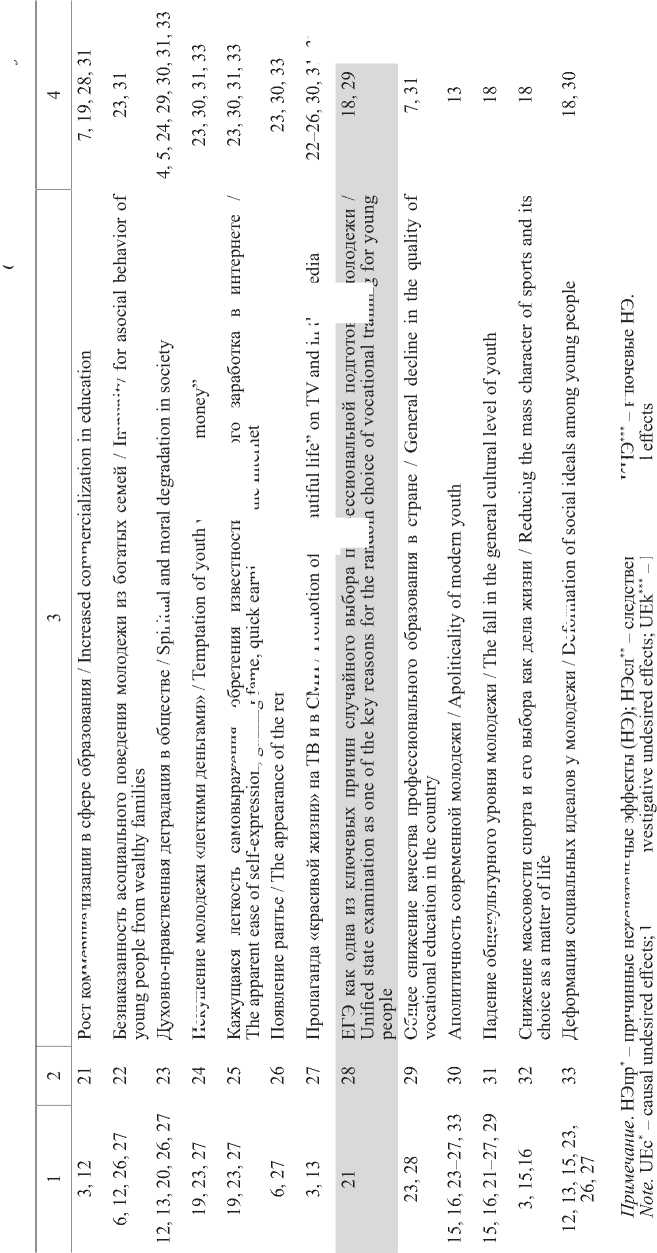

На третьем этапе был сформирован окончательный список из 33 существенных угроз-проблем в сфере самоопределения и самореализации молодежи России (табл. 1).

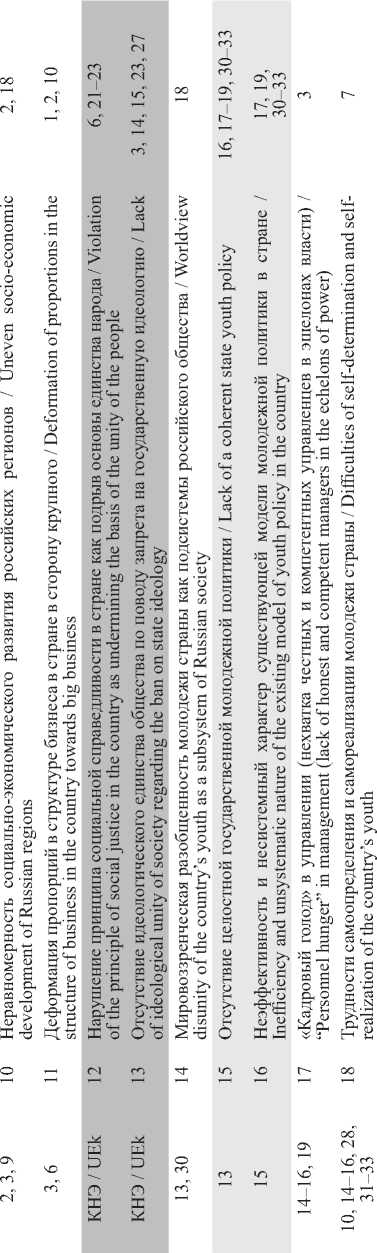

На четвертом этапе на базе нумерованного списка угроз-проблем (как нежелательных эффектов) построен ориентированный мультиграф (табл. 2). Определение направленности («причина – следствие») ребер графа велось путем попарного рассмотрения взаимосвязей всех его 33 вершин. Для этих целей использовался хорошо зарекомендовавший в России и за рубежом при решении множества нестандартных проблем инструментарий теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)27 – методика функционального анализа причинно-следственных цепочек [8]. После описания всех взаимосвязей вершин орграфа (см. заполнение краевых колонок в таблице 2) нами был осуществлен обход его вершин и произведено выявление ключевых причин-угроз (КНЭ), а затем ранжирование вершин по старшинству (на основе роста числа причинных входов).

Результаты исследования

В соответствии с «Основами государственной молодежной политики России на период до 2025 года» государство и общество должны создать условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни страны. Однако исследователи констатируют противоречивое положение современной молодежи в российском обществе. С одной стороны, оно определяется возможностью ее выбора в пространстве социума, расширившего границы самореализации в различных сферах жизни после развала СССР, с другой – характеризуется рядом социальных ограничений на пути жизненной самореализации [9].

В 2012 г. В. В. Путин отметил, что у молодежи России в возрасте 25–35 лет высшее образование есть у 57 % граждан (подобно Японии, Южной Корее и Канаде). Размышляя, что в ближайшее десятилетие в экономику придет до 11 млн молодых людей (из них 8–9 млн – с высшим образованием), он подчеркнул неудовлетворенность молодежи не только заработками, в том числе на отсталых и опасных для здоровья производствах, но и отсутствие перспектив. Им высказана мысль о важности создания 25 млн новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест для высокообразованных людей. К сожалению, в течение прошедших 8 лет ситуация с проводимой в стране ГМП, а также трудностями самореализации молодежи практически не изменилась.

Явление самореализации объективно наблюдать невозможно. Проявляются лишь ее эффекты, отраженные в психике субъекта, что затрудняет применение экспериментальных методов [10]. Кроме того, самореализация тесно связана с духовностью, под которой психологи понимают признак зрелости личности, вышедшей за пределы узких интересов 28 .

Проекция духовности на индивидуальное сознание называется совестью (способность человека критически оценивать поступки, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство 29 ). Совесть – причина появления чувства вины и раскаяния , когда человек совершает поступок, противоречащий его моральным ценностям.

Укрепление (или разрушение) духовности осуществляется в процессе деятельности различных институтов государства и общества и реализуется в разных формах – от религиозных проповедей до мероприятий в сфере просвещения , идейно- воспитательной или патриотической работы. К сожалению, самоопределение молодежи страны сегодня протекает в условиях снижения духовно-нравственного потенциала российского общества в целом [11, с. 79]. Ученые считают, что идентичность современного человека во всем мире вообще становится многоликой, сочетающей религиозное, духовное и не религиозное, границы между которыми весьма размыты [12]. По результатам опроса, проведенного Левада-Цен-тром (август 2013 г.), видно, что кризис культуры и нравственности уже входил в число главных проблем, занимая 6-ю позицию после роста цен, бедности населения, коррупции, безработицы и несправедливого распределения доходов. Более поздние опросы показали, что политикой интересуются только 19 % россиян в возрасте 14–29 лет (57 % молодежи интереса

к политике не проявляют). Лишь 7 % молодых респондентов заявляют о готовности принимать участие в политической деятельности (при 66 % не готовых к этому делу) 30 . Согласно данным опросов, молодежь не доверяет политическим и социальным институтам 31 . Доверием пользуются лишь волонтерские организации (49 %), президент (44 %) и армия (43 %).

Ранее нами был проведен анализ ключевых угроз экономической безопасности страны (как нежелательных эффектов) 32 . Было выявлено, что принятый для анализа комплекс внутренних угроз подходит только для абстрактных обобщений в документах политического свойства. Он не дает полной картины взаимосвязей множества социокультурных, социально-технико-экономических, этно-психологических и иных факторов, реально влияющих на самоопределение и самореализацию молодежи. Поэтому этот комплекс был дополнен нами угрозами-проблемами, выявленными из публикаций по заявленной теме, статистических данных, включая результаты социологических опросов (см. номера угроз-проблем с 11 по 33 в таблице 1).

Свернутый массив угроз-проблем (как нежелательных эффектов – НЭ), перечисленных нами в таблице 1, послужил основой для построения ориентированного (причинно-следственного) графа из НЭ (табл. 2). Далее на его базе был проведен причинно-следственный анализ для выявления ключевых угроз (КНЭ).

В результате анализа орграфа из 33 угроз-проблем как нежелательных эффектов (табл. 2) выявлено четыре ключевых (КНЭ) – 8, 12, 13 и 20.

– КНЭ8 – «внешне-внутренний», обозначает проблему «утечки мозгов». По данным Всемирного банка, по состоянию на 2017 г. до 10,6 млн граждан (7,4 % населения страны) покинули страну для работы за рубежом. Этот процесс носит название «интеллектуальной миграции»: 70 % уезжающих имеют высшее образование, что значительно выше среднего уровня в стране. Среди наших потенциальных эмигрантов 57 % – молодые люди в возрасте до 30 лет, а в среде студентов (до 21 года) их доля достигает 59 %. Согласно данным РАНХиГС, ежегодно Россию покидают 100 тыс. чел., что в 7 раз больше официальной цифры от Росстата (15,5 тыс.). Причина предельно ясна: если разница в оплате труда водителя и врача в России составляет лишь 20 %, то в Германии – 174 %, а в США – 261 %.

– КНЭ12 – «Нарушение принципа социальной справедливости в стране». Восстановление данного принципа – это первое из ожидаемых гражданами России перемен. С принципами равенства и справедливости связаны перспективы развития человечества.

В юбилейном докладе Римского клуба прямо сказано о необходимости достижения балансов между индивидуальным и коллективным (в экономике государство должно устанавливать правила для рынков), между равенством и справедливым вознаграждением (от государства требуется обеспечить механизмы, гарантирующие социальную справедливость) 33 .

– КНЭ13 выводит нас на ст. 13 Конституции России, признающую идеологическое и политическое многообразие и многопартийность. Отсутствие идеологического единства (НЭ13) в обществе совместно с «наведенным» (после распада СССР) эффектом аполитичности молодежи (КНЭ30) ведет к мировоззренческой разобщенности российской молодежи (НЭ14).

Т а б л и ц а 1. Обоснование выбора массива угроз-проблем в сфере самоопределения и самореализации российской молодежи

T a b l e 1. Justification of the choice of the array of threats -problems in the sphere of self-determination and self-realization of Russian youth

|

S 43 m я ,—. о 12 оо ■ ст Я о и >, Я М & га * i 712 3 я я © д 5 я .° 9-3 2 11 g g 5 1 о£ я^ t-S gn^J

s „ ^ ©'5 Й Su SK

H ^ S о £ ^ s Й о Й Ph 0^40*45 vS^ ^C18 So co о P

Я У u g S и й я S ° O 8 2 ° 2 ° "S^. § s О ° О 0-1 CD ^ едо о S ГО О ГН р , П ^ --1 U о РнО Y В i РФ й й й .о о И U щ о В £ 1 Я и о У о о as сл |—| О \ м а .9 _ 1—1 X 2 S О \ со Я S S о ^45 S & В 2 Ч S и ^ О m $ Ska Я ™ 8 р

™и я 2 3 Я 2 R Я 5 о >>

s сл О р

И К ст О ГО М S о ГО р У м S О о и о К5 I ^ ^ ^ ^ СО |

s ® й^.з В© ™ о о ® д = я “ 55 О § й § 5 _ S о о о о о го о Р Рн о R о S n S Р гач м CD . CD ^ 2 Гт. й Ога-Йсло з™ н J 8 & § о g-s^ra о Ох X 45 ^ S 5 й ^ S "О ^ й Я S й^-Э Й-o о „ о 8 о оо ст UO1 ® “U ”NS’2NS ™ 1^1з^™™гаГ! G О В Ф .р О [х О Рн сл О № р ^ 45 1 О ^ \ \ cd 1 сл О S п ЭД ОГО 1 ra 5 gl 1 £ h ^8 й И ~~ Я й S Bl о 1 3 'S “ ba 5 8 я4 c- га а § ° & м^ я &5 g — "га О га О й ОЙ id CD га ст S д g § и.з ^ га 4 У й ° а к U 5 й -й 2 0 ° -3 в g g s uS н 27 54 S CO ° 45 7 Ю X Ph Mq ™ 2 § >> л cd q у .2 н и s 9 8 s £ |ra 51 = »ra 81 S: 1 С1^|^|Г ^ s о u p p го "О р^рн oBPr^P м-н гай См 5 я 5^ 8 8 s ^ §1^ § § ст Я Уа1 |-S « 6 5 ^ 8й ст СТкв.Зи п“и&Я-СТий га ■ ст Я =Я S я га oPti ® ^ g > и 1 gx “ S 2raraPfl3®-ra§QPra’T5)S2 0.2^ lsigs^l||h^ ^ = Р< 5о5^ГО^ЙЙнЗ^§2йнО . НвиЯ.О^дйЯо яо остстчХ-стдНоост я 2я u S43 Sra 3 и о 3 га н 5 5 О. & Я g4 U ИстЯ2СТГ°Е2Х.«ЕЗоиЯйн &.3 и ” Ч о ЯД 2 СТ я о S м )Зй^'7 2- гаЗрго2смН^9сга-р sop ЙРЙоРйЙрЙВ^НВРйЙ Р М й °°&8В8^огад.Зо®>о^ ^"я°ди1я83ий-ииЯии га д aq^U-S^BUa-S^tDKK^ t4Q К Й § Th in 40 Гх ОО С5\ о —1 Ш |

Продолжение табл. 1 / Extention of table 1

Нигматуллина Т. А. Механизмы формирования современной российской молодежной политики: региональный аспект. М.: Nota Bene, 2013. 258 с.

Продолжение табл. 1 / Extention of table 1

36 Фриланс в России: почти каждый пятый работает на себя [Электронный ресурс] // Regnum. 29 марта 2019 г. URL: (дата обращения: 05.03.2021).

Продолжение табл. 1 / Extention of table 1

-

37 Ситникова И. В Современное студенчество: особенности профессионального выбора // Социальная инженерия: как социология меняет мир. М.: АО «ВЦИОМ», 2019. С. 304–308.

-

38 Зеленков М. Ю. Социологический взгляд на проблемы современной российской молодежи [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/ issues/2014/05/33920 (дата обращения: 05.03.2021).

о о

.S

р

о

р

о

и

ст н

ей й н н

Продолжение табл. 2 / Extention of table 2

о и

Ы)

ей

"5

15, 16, 21 19 Отсутствие в современной России условий реализации потенциала молодежи в социально-экономи- 17, 24, 25

ческой сфере / Lack of conditions in modern Russia for realizing the potential of youth in the socioeconomic sphere КНЭ / UEk 20 Малая часть населения посещает храмы мечети, дацаны / A small part of the population visits temples, 14, 23

mosques, datsans

Окончание табл. 2 / End of table 2

р

с

Е

Е

Е

3 £

Е Е

Е

Е

3 s

Е

.с

Л

£

Л "В и 3

и .

3*3 и щ

е

3 ■£

S

Т

Я

й о

м .3

Е

л

Е о

о -Й

□ м „■3

5 м

Однако весь ход мировой истории подтверждает невозможность социальной жизни без идеалов, а наукой доказано прямое влияние позитивной идеологии на темпы развития стран.

В настоящее время в Госдуме России лидирует партия «Единая Россия» (ЕР), поэтому она несет главную ответственность за состояние законодательства и дел в стране. Так, представителями партии «ЕР» был разработан проект «Достойный труд» (даты его реализации – 2017–2022 гг.), направленный «на обеспечение безопасных условий для осуществления трудовой деятельности, формирование достойной оплаты труда и пенсионного обеспечения граждан стра-ны» 39 . К сожалению, данные по «утечке мозгов» из России уже служат свидетельством его неуспешности.

– КНЭ20 ‒ связан с идеологическим фактором - религией. Однако в контексте личностно-профессионального самоопределения и самореализации молодежи его влияние (по имеющейся статистике) оценивается нами как малозначимое. Хотя мы согласны с исследователями в том, что для многих молодых людей религиозная сфера сегодня, возможно, единственное место спасения их душ в период современной бездуховности и лжи [33].

Дальнейший анализ орграфа из НЭ в таблице 2 выводит нас на следующее по уровню влияния поле угроз, обусловленных НЭ15, НЭ16 и НЭ28: «отсутствие целостной ГМП», «неэффективности существующей модели молодежной политики» и «ЕГЭ как одна из ключевых причин случайного выбора профессиональной подготовки молодежи». По мнению исследователей, на профессиональное самоопределение молодежи сильно влияет фактор неоднородности развития регионов и распределения университетов по стране. После введения ЕГЭ в 2009 г. число переездов в другие регионы для получения образования резко выросло. Поток абитуриентов из провинций в крупные города стал аналогом миграционных тенденций. Он свидетельствует о «западном дрейфе» молодежи. Так, в Москве и Московской области работает четверть выпускников тульских вузов [18].

ЕГЭ, облегчив процесс поступления в вуз, породил феномен случайного выбора профессии («лишь бы поступить куда-нибудь»). В результате даже возник «нелинейный тип карьеры», где расширилась необходимость в гибком самоопределении, корректировке планов и переизби-рании своего профессионального пути 40 .

Пессимизм в направлении перспектив ГМП в стране обнаруживается в названиях публикаций в СМИ после последних назначений руководителя в Росмолодежи 41 . При ознакомлении с планами агентства 42 , а также методиками расчета показателей перспективных проектов возникает недоверие к указанным данным по вовлеченности молодежи в проекты. Скепсис порожден, во-первых, плохим состоянием стратегического планирования в России 43 , во-вторых, яркими примерами неэффективности молодежной политики в стране.

Так, цель проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» – развитие добровольчества, талантов детей и молодежи путем поддержки инициатив, а также вовлечения к 2024 г. в добровольчество 20 % граждан, в творческую деятельность – 45 % молодежи, в клубное студенческое движение – до 70 % студентов. Ранее нами отмечалось, что первый закон в истории современной России о молодежной политике (ФЗ № 489 от 30.12.2020 г.), носящий рамочный характер и требующий дополнительных нормативных актов, сразу «улучшил» статистику в стране по численности молодежи путем сдвижки верхней планки возраста до 35 лет. Например, в Италии и Франции к «молодежи» относят лиц 18-29 и 16-25 лет44 соответственно (при средней продолжительности жизни 84 и 83 года соответственно, несопоставимой с 73 годами у нас в стране).

Изучение базовых документов по отечественной ГМП позволяет обнаружить, что ее приоритет – создание условий для формирования гармоничной, эрудированной и конкурентоспособной личности, обладающей прочным нравственным стержнем, восприимчивой к новым созидательным идеям. Это не совпадает с мнением некоторых российских чиновников о том, что недостатком системы образования в СССР была попытка формирования человека-творца, тогда как «задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя» 45 . Ориентация на технологию мирового потребительства, активно продвигаемая идеологами стран Запада 46 , грозит деформацией национальной идентичности молодежи и провоцирует замещение кодов родного коллективного бессознательного иными «ценностями» 47 . Мы согласны с отечественными учеными в том, что окончание «холодной войны» не приблизило Россию к «вечному миру». Концепция «мягкой силы» стала базой для развязывания новых сетевых пространственных ментально-образных войн [34].

Обсуждение и заключение

Ввиду своего междисциплинарного характера исследование потребовало подбора адекватного и оригинального инструментария для получения надежных результатов. Нами был проведен анализ проблемного поля и выявлены ключевые проблемы (как нежелательные эффекты) в сфере самоопределения и самореализации современной российской молодежи.

Результаты моделирования и причинно-следственного анализа угроз-проблем как нежелательных эффектов позволили установить причины первого уровня важности. В их числе: 1) «утечка мозгов»; 2) нарушение принципа социальной справедливости в стране; 3) отсутствие идеологического единства общества из-за запрета на государственную идеологию; 4) низкая религиозность общества.

При анализе выявлено, что угрозами-причинами второго уровня важности являются: 5) отсутствие целостной государственной молодежной политики; 6) неэффективность существующей модели этой политики; 7) ЕГЭ, ставший одной из ключевых причин случайного выбора профессиональной подготовки молодежи в России.

Преодоление выявленных угроз-проблем требует самоопределения общества на основе отечественных идеалов, истории и культуры страны, а также изменения модели государственной молодежной политики. Задачи воспитания патриотичной молодежи, обладающей профессиональными знаниями и способностью принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, общества и своей семьи, невозможно решить без целостной идеологии и опоры на отечественные ценности. Это позволит выработать самобытное мировоззрение, национальную идею и успешную жизненную идеологию.

Нами выявлено, что современная новая тактика воздействия «мягкой силы» из вне, ориентированная прежде всего на молодежь, служит целям замещения кодов отечественного коллективного бессознательного чуждыми ментальности

народов страны «ценностями» потребления. Без предварительной «идеологической обработки» это сделать трудно. Поэтому сегодня новые методы противоборства соответствуют бурному технологическому прогрессу. Используется путь воздействия на молодые и еще неокрепшие умы через интернет и социальные сети. В связи с этим тематика сферы самоопределения и самореализации молодежи страны расширяется. Перспективны исследования комплексного воздействия социально-экономических, социальноидеологических, психо-информационных и психолого-педагогических факторов на осмысление и выбор молодыми людьми ориентиров своего жизненного пути, желаемой профессии и самореализации в пока еще неведомом цифровом мире.

Полученные нами результаты послужат развитию комплексных межи трансдисциплинарных исследований по проблемам самоопределения и самореализации молодежи, имеющим сложный характер. В практическом плане материалы статьи будут полезны органам государственной власти России, отвечающим за молодежную политику, воспитание и образование подрастающего поколения.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Серия: Философия. Социология. Право. – 2014. – Вып. 29, № 16 (187). ‒ С. 45–48. – URL: (187) (дата обращения: 12.01.2021). – Рез. англ.

Поступила 25.03.2021; одобрена после рецензирования 17.05.2021; принята к публикации 31.05.2021.

Об авторах :

Абдуллин Асат Гиниатович, старший научный сотрудник кафедры психологии управления и служебной деятельности ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» (454080, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76), доктор психологических наук, профессор, ORCID: ,

Лихолетов Валерий Владимирович, профессор кафедры экономической безопасности ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» (454080, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76), доктор педагогических наук, кандидат технических наук, ORCID: https://orcid. org/0000-0001-7131-7302,

Рябова Ирина Геннадьевна, заведующий кафедрой гуманитарных, естественно-научных и технических дисциплин филиала ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» в г. Нижневартовске (628609, Российская Федерация, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 9), кандидат философских наук, доцент, ORCID: ,

Заявленный вклад авторов :

-

А. Г. Абдуллин – разработка концепции и методологии исследования; сбор данных; критический анализ и доработка текста.

-

В. В. Лихолетов – разработка концепции, методологии, инструментария исследования; анализ литературы; структурирование текста.

И. Г. Рябова – сбор данных и документов; анализ литературы; критический анализ.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи

Список литературы Самоопределение и самореализация молодежи России: социально-нравственные и психолого-педагогические аспекты проблемы

- Ильинский, И. М. Молодежь в стратегии будущего России / И. М. Ильинский. - Текст : непосредственный // Сибирский педагогический журнал. - 2007. - № 4. - С. 133-139.

- Cuervo, H. Understanding Social Justice in Rural Education / H. Cuervo. - DOI 10.1057/978-1-13750515-6. - Palgrave Macmillan, 2016. 222 p.

- Гинзбург, М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М. Р. Гинзбург // Вопросы психологии. - 1994. - № 3. - С. 43-52. - URL: http://voppsy.ru/issues/1994/943/943043.htm (дата обращения: 12.01.2021).

- Маралов, В. Г. Диалектическая взаимосвязь форм саморазвития в контексте решения проблем психологического сопровождения личности / В. Г. Маралов. - DOI 10.15507/Inted.079.019.201502.117 // Интеграция образования. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 117-125. - Рез. англ.

- Maturana, H. R. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living / H. R. Maturana, F. J. Varela. -DOI 10.1007/978-94-009-8947-4. - Dordrecht: Springer, 1980. - 146 p.

- Кочетков, А. П. Идейное единство и многообразие современной России / А. П. Кочетков // Власть. -2018. - Т. 26, № 2. - С. 38-44. - URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/5663 (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Краснокутский, Д. Н. Молодежь и социальные сети Интернета: теоретико-прикладной анализ / Д. Н. Краснокутский // Общество и право. - 2017. - № 1 (59). - С. 196-199. - URL: https://mvd.ru/upload/ site119/folder_page/003/467/465/sl-2017-159.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Пиняев, А. М. Функциональный анализ изобретательских ситуаций / А. М. Пиняев. - Текст : электронный // Журнал ТРИЗ. - 1990. - Т. 1, № 1. - URL: https://www.metodolog.ru/00625/00625.html (дата обращения: 12.01.2021).

- Власова, В. Н. Система ценностных ориентаций молодежи как отражение кризиса духовной жизни общества / В. Н. Власова, Л. И. Щербакова, С. И. Самыгин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2018. - № 2. - С. 22-25. - URL: https://www.online-science.ru/data/files/ online-2018-2.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Кудинов, С. И. Системная модель самореализации личности / С. И. Кудинов, А. И. Крупнов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. - 2008. - № 1. -С. 28-36. - URL: http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics/article/view/7891/7342 (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Стерледева, Т. Д. Духовность и бездуховность как вызов и риски для России / Т. Д. Стерледева, Р. К. Стерледев // Власть. - 2013. - Т. 21, № 8. - С. 78-82. - URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/ article/view/1866 (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Руткевич, Е. Д. Религия, неверие и духовность «никаких»: проблемы определения и изучения / Е. Д. Руткевич. - DOI 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-2 // Научный результат. Социология и управление. -2020. - Т. 6, № 3. - С. 29-48. - Рез. англ.

- Куничкина, Н. С. Идеологическое многообразие и запрет на государственную (обязательную) идеологию в нормах Конституции РФ / Н. С. Куничкина. - Текст : непосредственный // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 14. - С. 8-10.

- Воронов, В. Н. Развитие молодежного движения и неформальных объединений молодежи в России / В. Н. Воронов. - DOI 10.24411/2311-1763-2015-10046. - Текст : электронный // Наука. Общество. Оборона. - 2015. - № 2. - Рез. англ.

- Чекмарев, Э. В. Молодежный ресурс сохранения устойчивости политической системы современной России / Э. В. Чекмарев // Среднерусский вестник общественных наук. Серия: Политология. - 2017. -Т. 12, № 2. - С. 89-96. - URL: https://orel.ranepa.ru/upload/iblock/524/ChekmarevEV.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Самохвалов, Н. А. Становление и развитие государственной молодежной политики в Российской Федерации / Н. А. Самохвалов // Актуальные проблемы современности: наука и общество. - 2018. - № 3. -С. 20-25. - URL: http://i-journal.net/jdoc/apc_20.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Ахиезер, A. C. Нравственность в России и противостояние катастрофам / А. С. Ахиезер // Общественные науки и современность. - 1997. - № 6 - С. 26-37. - URL: http://ecsocman.hse.ru/ data/746/717/1231/004Ahiezer.pdf (дата обращения: 12.01.2021).

- Кондратенко, Н. А. Профессиональное самоопределение учащейся молодежи / Н. А. Кондратенко, С. Н. Шашкова // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. - 2018. -№ 1. - С. 71-79. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-samoopredelenie-uchascheysya-molodezhi/viewer (дата обращения: 12.01.2021).

- Безруков, А. В. Социальное самоопределение молодежи в современном российском обществе / А. В. Безруков // Вестник Нижегородского университета. Серия: Социальные науки. - 2018. - № 4 (52). -С. 109-115. - URL: http://www.psu.ru/files/docs/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/bezrukov/5_bezrukov_ vestnik_ngu.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Петров, В. Е. Социальная история «Золотой молодежи»: проблемы социального и исторического генезиса / В. Е. Петров // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2016. - Т. 8, № 6/2. - С. 127-133. - URL: https://www.hist-edu.ru/index.php/hist/article/view/2544/2463 (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Амосова, О. С. Асоциальное поведение молодежи: факторы, причины, методы профилактики и коррекции / О. С. Амосова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. -2017. - № 9. - С. 9-13. - URL: http://vestnik-cspu.ru/upload/pdf/issues/2017/2017_9.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Юревич, А. В. Нравственное состояние современного российского общества / А. В. Юревич // Социологические исследования. - 2009. - № 10 - C. 70-79. - URL: https://ecsocman.hse.ru/data/419/979/1207/ Urevich_8.pdf (дата обращения: 12.01.2021).

- Абдуллаева, Р. А. Анализ влияния социальных сетей на жизнь современного общества / Р. А. Аб-дулаева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 9, ч. 3. -С. 542-546. - URL: https://applied-research.ru/pdf/2015/9-3/7369.pdf (дата обращения: 12.01.2021). -Рез. англ.

- Богаченко, Е. Д. Реализация принципов достойного труда в сфере занятости молодежи: региональный аспект / Е. Д. Богаченко. - Текст : непосредственный // Научное обозрение. - 2016. - № 7. -С. 201-211. - Рез. англ.

- Одегов, Ю. Г. Неустойчивая занятость как возможный фактор использования трудового потенциала молодежи России / Ю. Г. Одегов, Л. С. Бабынина. - DOI 10.14515/monitoring.2018.4.20 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2018. - № 4. - С. 386-409. - Рез. англ.

- Жеребин, В. М. Интернет-занятость как новая форма трудоустройства населения / В. М. Жеребин, О. А. Алексеева, Н. А. Ермакова. - Текст : непосредственный // Народонаселение. - 2016. - № 1 (71). -С. 67-78.

- Гунина, А. А. Современные российские рантье: особенности социального состава и образа жизни / А. А. Гунина // Социологические исследования. - 2011. - № 11. - С. 75-78. - URL: https://www.isras. ru/files/File/Socis/2011-11/Gunina.pdf (дата обращения: 12.01.2021).

- Алипулатов, И. С. Пропаганда культуры и нравственности в СМИ / И. С. Алипулатов. - DOI 10.18454/IRJ.2016.49.140 // Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 7 (49), ч. 2. -С. 139-141. - Рез. англ.

- Бабинцева, Е. И. Снижение качества образования как следствие бюрократизации вузов / Е. И. Бабин-цева, И. Г. Мураховская, Я. И. Серкина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2014. - Вып. 29, № 16 (187). - С. 45-48. - URL: https://www.bsu. edu.ru/upload/iblock/2e8/N%2016%20(187)%20_%2029.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Зеленкова, М. М. О проблемах молодежной политики в Российской Федерации / М. М. Зеленкова. -Текст : непосредственный // Вестник российской нации. - 2012. - № 2-3 (22-23). - С. 286-297. - Рез. англ.

- Зарубина, Н. Н. Молодежь в условиях аномии: кто примет ответственность за будущее России? / Н. Н. Зарубина // Общественные науки и современность. - 2016. - № 2. - С. 52-63. - URL: http://ecsocman. hse.ru/data/2018/11/18/1251870800/52-63_Zarubina_.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Самыгин, С. И. Массовый спорт и его роль в социализации молодежи в современной России / С. И. Самыгин, П. С. Самыгин. - Текст : электронный // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2015. - № 5. - URL: https://www.online-science.ru/userfiles/file/nargzbjmblql1cqehxjxjs bsyc91lvbe.pdf (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.

- Helve, H. A Longitudinal Perspective on Worldviews, Values and Identities / H. Helve. - DOI 10.1007/ s40839-016-0021-5 // Journal of Religious Education. - 2016. - Vol. 63. - Pp. 95-115.

- Спиридонова, В. И. «Мягкая идеология» современности и виртуальное пространство / В. И. Спиридонова // Философские науки. - 2014. - № 1. - С. 31-41. - URL: https://www.phisci.info/jour/article/ view/632/585 (дата обращения: 12.01.2021). - Рез. англ.