Самореализация молодых педагогов в условиях цифровой трансформации дошкольного образования

Автор: Пиянзина А.В.

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос самореализации и ведения педагогики здоровья молодыми педагогами дошкольной образовательной организации в современный период переформатирования системы образования и активного развития процесса цифровизации. Речь идет о необходимости персонализировать подход в возможностях реализовываться педагогам как в здоровом профессиональном, так и личностном ключе, осознанно понимать актуальность вопроса самореализации, теоретико-практической готовности к ее полноценному воплощению. В ходе исследования готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию было выявлено, что большинство педагогов из числа молодого состава обладает высоким уровнем готовности по всем компонентам. Условия и возможности дошкольной образовательной организации удовлетворяют их личностные внутренние запросы, желание самореализации в условиях новой цифровой среды и готовность использовать в работе потенциал, который дает информальная среда, и создавать собственный педагогический бренд.

Цифровизация, самореализация, мотивация, цифровая трансформация, цифровое пространство, информальная среда, педагогика здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/148331692

IDR: 148331692 | УДК: 159.9 | DOI: 10.18101/2307-3330-2025-1-19-25

Текст научной статьи Самореализация молодых педагогов в условиях цифровой трансформации дошкольного образования

Глобальные изменения в сфере образования, обусловленные цифровой трансформацией, требуют глубокого изучения данного тренда для разработки эффективных методов модернизации системы образования. Проблемой становятся стремительно меняющиеся условия и без того интенсивного использования современных технологий. Поэтому особое внимание уделяется вопросу подготовки молодых кадров к адаптации своих профессиональных навыков под новые реалии. Целью становится внедрение персонализированного подхода в образовании, основанного на принципах здорового экологического отношения к цифровым ресурсам и их потенциалу, через мотивацию и возможности самореализации молодых педагогов.

Сегодня благодаря стремительному развитию цифрового образовательного пространства активно изучаются перспективы индивидуализации, персонализации образования. Сoвременные технологии позволяют педагогам 19

самостоятельно определять актуальность материала, оперативно получать обратную связь, пластично управлять образовательным процессом и многое другое. Кроме того, расширяются границы неформального и информального образования. В научных кругах вопросами изучения потенциала информального образования занимается Н. В. Ляшевская, которая рассматривает данный феномен со всех его положительных и негативных сторон. Е. М. Солтовец рассматривает данный вопрос на основе анализа опыта зарубежных коллег.

Как отмечают С. Г. Вершловский, В. В. Горшкова, А. В. Окерешко, О. В. Павлова и авторы, которые также исследуют потенциал, значение и влияние на современного человека возможности информального образования, информальное образование играет ключевую роль в формировании жизненных установок человека и компенсации дефицитов в профессиональной готовности. Цифровизация образования открывает перед молодыми педагогами новые возможности для непрерывного образования, повышения квалификации, внедрения инноваций, необходимых для полной реализации своего потенциала [1].

Ресурс информального образования тесно связан с повышением собственных смыслов и компетенций, поскольку вместе они создают целостное профессиональное поле для молодого специалиста. Развитие сетевых, цифровых и информационных технологий привело к возникновению информального обучения, которое устраняет любые географические и временные ограничения, значительно раздвигает границы педагогических возможностей. Оно предоставляет мгновенный доступ к любой информации, расширяет понимание повседневной реальности.

Общепринятые моральные нормы и ценности должны стать основой для подготовки молодых педагогов в условиях стремительного развития технологий. Умение адаптироваться к изменениям, развиваться и адекватно реагировать на социальные вызовы, а также понимание процесса как возможности познавать мир через доступные цифровые технологии — вот ключевые аспекты готовности молодого специалиста. Также стремление к саморазвитию должно стать основой для формирования профессиональной личности, ориентированной на будущее и стремящейся к постоянному совершенствованию. Это поможет создать плодородную профессиональную почву. Ценности, мировоззрение, взгляды, убеждения, интересы и стремления педагога играют важную роль в данном процессе. Особое внимание следует уделить умению фильтровать информацию, чтобы сформировать устойчивую систему ценностей и норм как в общественной, так и в профессиональной жизни. В условиях влияния цифровых технологий на различные аспекты жизни человека важно уметь контролировать как преимущества, так и риски.

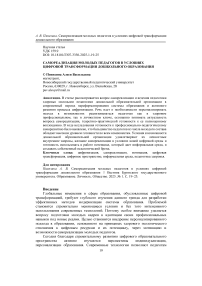

Современный молодой профессионал должен быть готов к решению сложных профессиональных задач, обладать адаптивностью, мобильностью, умением быстро принимать решения, ориентироваться в информационном потоке и быть мотивированным на поддержание собственного жизненного ресурса [1]. Для исследования этого аспекта А. Ю. Зверковой была разработана анкета «Концепты здоровья человека» (рис. 1) [3].

Рис. 1. Результаты, полученные по анкете «Концепты здоровья человека»

По результатам исследований по первой шкале «Инсайтный концепт», у 56% педагогов мы видим высокий уровень сформированности представлений о собственном здоровье и здоровом образе жизни. Такая группа людей характеризуется гармонией тела и души, уравновешенностью и самоконтролем. Они, скорее всего, не имеют вредных привычек или легко отказываются от них. Средний уровень сформированности по данной шкале выявлен у 36% педагогов. Эта группа педагогов знает о нормах здорового образа жизни, но неохотно следует им на постоянной основе. Для них характерно отдавать предпочтение эмоциональному удовлетворению, чем физическому благополучию. Низкий уровень был зафиксирован у 8% педагогов. Их отношение к здоровому образу жизни ограничивается теоретическими знаниями и они довольствуются текущим состоянием здоровья, не считая здоровье приоритетом в своей жизни.

По второй шкале «Эмотивный концепт» высокий уровень проявился у 41% педагогов. Они открыты для новейших тенденций в сфере здорового образа жизни, активно используют методы оздоровления, отличаются высокой энергичностью, стрессоустойчивостью и стремятся соответствовать социальным нормам. Средний уровень отмечен у 31% педагогов [2]. Они периодически практикуют здоровый образ жизни и подвержены влиянию мнений окружающих. 28% опрошенных показали низкий уровень. Эти педагоги экономят средства на мероприятиях по оздоровлению и следуют советам знакомых при выборе способов оздоровления.

Высокий уровень сформированности по третьей шкале «Когнитивный концепт» был обнаружен у 49% педагогов. Они стремятся к всесторонней самореализации, открыты жизненным изменениям и акцентируют внимание на развитии творческого и духовного потенциала. Эти люди также склонны к экстремальным методам оздоровления и осознают взаимосвязь физического и психического здоровья. Средний уровень по шкале отмечается у 45% педагогов. Они соблюдают общепринятые нормы здорового образа жизни и связывают свое отношение к здоровью с убеждениями с религиозным началом (верой) и основанными на семейных традициях. В их жизни присутствуют проверенные временем методы оздоровления согласно календарю религиозных постов, посещение 21

оздоровительных центров, работа на свежем воздухе. Низкий уровень отмечается у 6% педагогов. Они скептически настроены по отношению к современным трендам ведения здорового образа жизни, таким как посещение фитнес-залов и спортивных центров, самостоятельные занятия спортом и физкультурой дома и соблюдение здорового питания [2].

Высокий уровень по четвертой шкале «Сенсуальный концепт» отмечен у 52% педагогов. Они обладают твердой мотивацией к здоровому образу жизни, вносят в свою жизнь знания о здоровье и способах оздоровления в индивидуальных программах. Эти педагоги регулярно контролируют свое здоровье и активно пользуются услугами медицинских центров для профилактики. Средний уровень показали 33% педагога. Они признают важность здорового образа жизни, но проявляют нерешительность и нежелание что-либо предпринимать, что мешает им реализовывать эти знания на практике и приводит к нивелированию четкой позиции относительно своего здоровья. Низкий уровень сформированности был замечен у 15% педагогов. Данные специалисты имеют представление о нормах ЗОЖ, но не внедряют их в жизнь, не интересуются способами и средствами оздоровления, предпочитая не ограничивать себя, и не уделяют внимания своему здоровью, акцентируясь на материальном достатке, карьере, неформальном досуге и развлечениях [2].

Автор А. В. Пиянзина, изучая концепцию самореализации молодых педагогов, отмечает, что «мотивация становится крайне значимой для каждого индивида, поскольку она основана на личных мотивах и стремлениях раскрыть свой потенциал уже в профессиональной сфере. Успех и эффективность процесса самореализации зависят от осознанного понимания ценностей и принципов. Личностное развитие и подготовка к педагогической деятельности требуют самосовершенствования и умения применять теоретические знания на практике». Молодые кадры как никто сейчас наделены умением быстро и четко решать несколько задач одновременно, их работоспособность и желание проявить себя надо использовать в профессиональном рвении, дать инструменты для саморазвития, совершенствования и оттачивания мастерства.

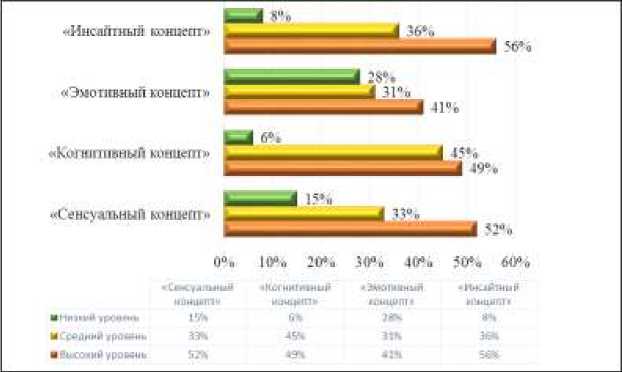

Для оценки готовности к саморазвитию в контексте профессионального и педагогического развития использовалась методика «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию». В исследовании принимали участие 27 молодых педагогов дошкольного образования. Данная методика помогла выявить степень проявления ключевых элементов готовности к саморазвитию в педагогической практике. Методика выделяет семь компонентов для измерения педагогического саморазвития [3].

При подсчете результатов было выявлено следующее. Весомое количество участников демонстрируют достаточный уровень готовности по всем компонентам методики: мотивационный отмечается у 78% педагогов, которые обладают комплексом личностных качеств и характеристик, способствующих успешной профессиональной деятельности. Также включает в себя желание и стремление к профессиональному росту, осознание приоритетности своей работы, стремление к достижению значимых результатов, умение работать в команде, активно взаимодействовать с коллегами, также у таких педагогов имеется готовность к саморазвитию и обучению. Когнитивный компонент отмечается у

75% педагогов, у которых система познания складывается в результате собственной образованности и профессиональной подготовленности. Этот компонент позволяет ставить цели и принимать решения исходя из полученных знаний и понимания ситуации. Когнитивный компонент также включает в себя способность анализировать информацию, решать задачи, применять знания на практике; нравственно-волевой компонент отмечается у 81% педагогов. Этот компонент в работе является ключевым элементом и включает в себя моральные качества: ответственность, справедливость, доброта, терпимость, — а также волевые черты характера: решительность, целеустремленность, настойчивость; нравственно-волевой компонент определяется у 51% педагогов. Это выражается в поведении и отношении педагога к своим обязанностям, воспитанникам и коллегам, а также помогает ему сохранять устойчивость в сложных ситуациях и проявлять уважение к другим людям; гностический компонент выявлен у 67% педагогов. Данный компонент в работе педагога относится к его способности понимать и оценивать различные аспекты образовательного процесса, включая в себя методику построения образовательного процесса, понимание особенностей детей и их потребностей, а также умение анализировать свою работу и вносить при необходимости корректировки; гностический компонент проявлен у 47 % педагогов, он помогает эффективно организовывать образовательный процесс, выбирать наиболее подходящие методы и подходы для достижения образовательных целей, развивать обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями; организационный компонент выявлен у 68% педагогов, он демонстрирует способность педагога планировать свою деятельность, управлять процессами, видеть пути решения, строить стратегии и планы действий, эффективно распределять собственные и временные ресурсы для достижения целей, а также умение взаимодействовать, работать в команде, нести ответственность; компонент способность к самоуправлению выявлен у 71% педагогов и включает в себя умение управлять своими эмоциями, поведением и действиями, а также способность контролировать процессы и взаимодействие с участниками образовательного процесса [2]. Эта способность помогает организаторским способностям, умению адаптироваться к изменяющимся условиям. Кроме того, способность к самоуправлению способствует личностному развитию и самосовершенствованию педагогов, что является важной составляющей их профессионального роста; коммуникативный компонент отмечается у 89% педагогов и представляет собой способность эффективно общаться с коллегами, передавая информацию и поддерживая коммуникативные связи. Также включает в себя умение ясно и понятно излагать свои мысли, слушать и понимать собеседников, а также использовать вербальные и невербальные способы общения. Коммуникативный компонент также важен для создания атмосферы доверия и сотрудничества в образовательном процессе (рис. 2).

Хочется отметить, что педагоги проявляют желание развиваться, идентифицируют свои профициты и дефициты, придерживаются моральных принципов, норм и правил поведения, способны воспринимать, анализировать и транслировать информацию, наделены критическим мышлением и стремлением самореализовываться.

Рис. 2. Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально‐педагогическому саморазвитию

Самореализация и саморазвитие личности обычно понимаются как процесс, в ходе которого человек раскрывает свой потенциал и использует имеющиеся у него ресурсы. В рамках исследования этот процесс рассматривается как инструмент, помогающий человеку осознать различные аспекты своей самореализации. Также для определения своих возможностей и потенциала педагог может обратиться к различным сферам жизни, таким как профессиональная деятельность, личные отношения, общение с окружающими, творчество, отдых и другие. Выбор способов самореализации зависит от ценностей, идеалов, желаний и других факторов, как внутренних, так и внешних, которые определяют личность.

Мотивация — это движущая сила, которая помогает человеку достичь своих целей. Она представляет собой комплекс стимулов и задач, которые расставляют приоритеты, определяют действия и поведение человека. Мотивация может меняться в зависимости от потребностей, целей и амбиций человека. Внешняя мотивация, которая исходит из внешних источников, не способствует профессиональному росту педагога. Она может вызывать ощущение давления, что, в конечном итоге, может привести к выгоранию и деформации личности. Внутренняя мотивация, напротив, удовлетворяет внутренние потребности человека, вызывает чувство уверенности и безопасности, благополучия и гармонии. Это стимулирует активность и саморазвитие в комфортном темпе [3].

Заключение

В заключение отметим, что здоровая внутренняя мотивация на базе собственных индивидуальных, профессиональных ресурсов ведет к удовлетворению потребности человека в психологическом комфорте, гармонизации внутреннего мира, самопознании через самореализацию в личностном и профессиональном поле. Кроме того, трансформация образования, ресурсы информального обучения оказали влияние на педагогический процесс и готовность молодых педагогов действовать в новой образовательной среде, проявляя свой потенциал и создавая собственный профессиональный бренд. Основанные на педагогике здоровья профессиональные успехи и эффективность в профессии зависят от осознанного понимания ценностей и принципов, которые уже заложены обществом в условиях новой цифровой реальности [1].