Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни населения (на примере Кыргызской Республики)

Автор: Чоюбекова Г.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается ценностное значение здоровья и анализ социально- демографических факторов населения Кыргызской Республики. Большое значение уделено анализу самосохранительного поведения населения как фактора, оказывающего влияние на состояние здоровья и продолжительности жизни и сохранения человеческого капитала для государства. В условиях современного общества социально-экономического и научно- технического прогресса, и с существенными изменениями ценностных ориентаций вопрос сохранения здоровья занимает важное значение. Здоровье становится более значимым востребованным как человеческий и социальный капитал. На здоровье человека влияют огромное количество различных факторов, среди которых надо выделить прежде всего образ жизни человека как «устойчивый, сложившийся в конкретных общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности человека». Конечным результатом самосохранительного поведения населения является тот или иной уровень состояния здоровья населения и основные показатели общественного здоровья как рождаемость, смертность, младенческая смертность, продолжительность жизни и т.д. Современная социальная политика Кыргызской Республики ориентирована прежде всего на повышение качества и продолжительности жизни населения, в том числе за счет укрепления репродуктивного здоровья, увеличения периода активного долголетия и снижения уровней заболеваемости и смертности. Эти направления должны стать ключевыми в формировании устойчивого демографического развития страны. Вопрос здоровья и формирование у человека самосохранительного поведения немыслима без развития концепции культуры здоровья и самосохранения в обществе, что предполагает взаимосвязанную системную работу во всех уровнях социальной организации и вовлечение в этот процесс различных социальных институтов государства.

Бедность, государственная социальная политика, демография, доход, здоровье, население, продолжительность жизни, самосохранительное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14133963

IDR: 14133963 | УДК: 331.45:314 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/46

Текст научной статьи Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни населения (на примере Кыргызской Республики)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 331.45:314

Результаты и их обсуждение. Здоровье – важнейшее достояние как отдельного человека, так и общества в целом. Здоровье – одна из существенных характеристик проблемы народонаселения. Хорошее здоровье населения необходимо для устойчивого экономического роста страны. Учитывая разнообразие факторов, влияющих на формирование общественного здоровья и его значимость как одного из важнейших ресурсов, следует считать, что здоровье – это интегральный показатель качества жизни и объективный критерий оценки успешности политических, социальных, экономических и демографических преобразований. Этим и объясняется исключительная важность государственной политики в области охраны здоровья населения страны в основе которой заложены социальные, экономические и моральноэтические принципы как: здоровье как одно из важнейших прав человека и ценность здоровья как одного из наиболее значимых ресурсов; справедливость и солидарность в вопросах охраны и укрепления здоровья; ответственность за сохранение здоровья не только системы здравоохранения, но (если не в первую очередь) каждого человека, семьи, работодателей, общественных организаций и объединений и прежде всего законодательной власти всех уровней управления государством [1].

Здоровье человека – это результат взаимодействия медико-биологических, социальноэкономических и демографических факторов. Доля влияния условий и образа жизни на здоровье человека в современном мире около 50%, генетики около 20%, окружающей среды где-то 20% и здравоохранения чуть выше 10% [2].

Сегодня, в условиях современного общества социально-экономического и научнотехнического прогресса, и с существенными изменениями ценностных ориентаций вопрос сохранения здоровья занимает важное значение. Здоровье становится более значимым востребованным как человеческий и социальный капитал. По определению ВОЗ «Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [3].

На здоровье человека влияют огромное количество различных факторов, среди которых надо выделить прежде всего образ жизни человека как «устойчивый, сложившийся в конкретных общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности человека [4].

Здоровье каждого человека на половину зависит от него самого, то есть 50% факторов, влияющих на состояние здоровья человека, - управляемы и регулируемы. И главный вопрос в том, насколько хорошо каждый человек управляет собственным здоровьем, заботится о его восстановлении и сохранении [5].

Демография рассматривает самосохранительное поведение как один из видов демографического поведения, наряду с репродуктивным и брачным поведением. Демографическое поведение — это система действий и отношений, опосредующих достижение того или иного результата в отношении деторождения, брачного статуса, здоровья и продолжительности жизни [6].

При этом состояние здоровья и продолжительность жизни являются результатом не только самосохранительного поведения, но и действия многих других факторов, например, биологических, социальных [7].

Самосохранительное поведение — демографический термин, означающий целесообразные действия человека, направленные на самосохранение в течение всей жизни в физическом, психологическом и социальном аспектах. Это система действий и установок личности, направленных на сохранение здоровья в течение полного жизненного цикла, на продление срока жизни в пределах этого цикла. Различают позитивные и негативные стороны самосохранительного поведения. Позитивная сторона связана с действиями, направленными на сохранение и укрепление здоровья, и со стремлением прожить долгую и здоровую жизнь. Примерами являются все виды поведения как занятия всех людей физкультурой и спортом, правильное питание, отказ от алкоголя и табакокурения, занятие женщин фитнесом, то есть «здоровый образ жизни» [8].

Негативные элементы самосохранительного поведения связаны с осознанным или неосознанным предпочтением ранней смерти возможно или условной перспективе неполноценной в физическом, психологическом, социальном и других аспектах жизни, которая может заключаться, например, в «прикованности к постели». Самоубийство — наиболее яркий пример негативного по результату самосохранительного поведения [5].

Позитивное и негативное самосохранительное поведение в конечном итоге выражается в движении показателей уровня здоровья, заболеваемости, смертности и их структуры по причинам. Именно эту сторону самосохранительного поведения рассматривает демография.

Главную стратегию самосохранительного поведения, определяющую склонность индивида к его негативным или позитивным формам, можно сформулировать как стремление жить как можно дольше или как отказ от такого стремления. В каждом государстве с учетом своих социально-экономических и национально-культурных особенностей разрабатывается и создается инфраструктура первичной медицинской помощи и системы формирования здорового образа жизни, а также контроля за ее деятельностью и за конечным результатом, то есть здоровьем населения. И здесь необходимо учитывать роль и значение самосохранительного поведения как фактора, обуславливающего состояние здоровье человека [6].

Таким образом, здоровье определяется не только и не столько состоянием и уровнем развития медицины, экологией и генетикой, сколько самосохранительным поведением, медико-профилактическими мероприятиями, направленными на сохранение здоровья, то есть условиями и образом жизни человека. Целостная характеристика мотивов самосохранительного поведения выражаются через понятие «самосохранительное поведение», это система действий и отношений, направленных на сохранение и поддержание здоровья в течение жизни, а также установку продления ее срока [7].

Самосохранительное поведение, как и здоровье, рассматривается как на индивидуальном, так и на общественном уровне. На современном этапе основой самосохранительного поведения является потребность личности в самосохранении. Эта потребность является очень сложной в пирамиде потребностей А. Маслоу. Уровень потребности в самосохранении образует потребность личности в психологическом самосохранении и увеличении продолжительности жизни. В основе изучения самосохранительного поведения лежит исследование ценностно-мотивационной структуры личности и ценности здоровья в этой структуре. Доказательством этого является материалы Всесоюзной демографической конференции 1982 года и публикации А. И. Антонова, М. С. Бедного, В. А. Зотина, Ю. П. Лисицына, В. М. Медкова, что поведение индивида, по отношению к здоровью, принято называть самосохранительным поведением [8].

Самосохранительное поведение – это целенаправленные действия человека на самосохранение в течение всей жизни [9].

Данное понятие в демографии было введено именно в связи с осознанием того, что в современных условиях все большую роль в факторах заболеваемости и смертности играет поведенческий фактор, отношение людей к собственному здоровью и продолжительности жизни [10].

Средняя желаемая продолжительность жизни – это показатель, характеризующий представление индивида о длительности своей жизни при самых благоприятных условиях. Средняя ожидаемая продолжительность жизни – характеризует реальные намерения индивида прожить определенное число лет с учетом конкретных обстоятельств его жизни [11-13].

Ожидаемая продолжительность жизни населения является демографическим индикатором уровня социально-экономического развития страны, условий жизни, среды его обитания. Именно этот показатель в совокупности со смертностью населения по причинам отражают достижения общественного развития населения и демографии. Основной причиной низкой ожидаемой продолжительности в Кыргызской Республике является низкий уровень жизни населения и бедность. Для оценки уровня бедности в качестве порогового значения применена черта бедности, пересчитанная по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы за 2022 год (Таблица 1).

Таблица 1 УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ И УРОВЕНЬ КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ, % Показатель Годы 2018 2019 2020 2021 2022 Черта бедности, сомов в год на душу населения 32679,48 32980,52 35268,49 45796,55 52903,10 Черта крайней бедности, сомов в год на душу населения 17471,46 17705,57 19773,58 30535,90 34915,90 Общий уровень бедности 22,4 20,1 25,3 33,3 33,2 Уровень крайней бедности 0,6 0,5 0,9 6,0 6,0 Уровень бедности среди возрастных групп населения: Дети в возрасте 0-17 лет 28,3 25,7 31,8 40,5 40,3 Молодежь в возрасте 14-28 лет 20,9 16,2 22,0 31,2 31,6 Население трудоспособного возраста (женщины 16-57 лет, мужчины 16-62 лет) 19,3 17,1 21,7 29,7 30,1 Население старше трудоспособного возраста (женщины 58 лет и старше, мужчины 63 лет и старше) 14,8 13,3 17,8 24,1 22,7

Пересчет черты бедности произведен в соответствии с «Методикой определения черты бедности», утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 марта 2011 г №115 и обусловлен уровнем инфляции, превысившим десятипроцентный порог. Стоимостная величина общей черты бедности в 2022 г составила 52903,10 сомов в год на душу населения, крайней – 34916 сомов. Из таблицы видно, что уровень бедности и крайней бедности в стране не снизился и составляет 33,2% и 6,0%, соответственно, в 2022 г. Аналогично, по социально-демографическим группам видно увеличения уровня бедности к 2022 г по сравнению с предыдущими годами (Таблица 2).

Таблица 2

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ, чел.

|

Причины |

Годы |

||||

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Всего умерших в возрасте до одного года |

2 535 |

2 621 |

2 270 |

2 289 |

2 150 |

|

из них по причинам смерти: |

|||||

|

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде |

1 745 |

1 806 |

1 618 |

1 558 |

1 481 |

|

болезни органов дыхания |

211 |

224 |

166 |

163 |

223 |

|

врожденные аномалии (пороки развития), |

|||||

|

деформации и хромосомные нарушения |

421 |

410 |

365 |

379 |

282 |

|

некоторые инфекционные и паразитарные болезни |

54 |

64 |

39 |

61 |

42 |

|

травмы, отравления и некоторые другие |

|||||

|

последствия воздействия внешних причин |

39 |

47 |

47 |

37 |

32 |

|

болезни нервной системы |

23 |

28 |

13 |

29 |

35 |

|

болезни органов пищеварения |

9 |

11 |

5 |

6 |

6 |

Уровень жизни представляется главным фактором улучшения здоровья населения, снижения уровня смертности и роста средней продолжительности жизни, потому что именно он создает условия для развития всех остальных факторов роста и санитарной культуры, заботы о здоровье, для улучшения окружающей среды и экологии. Как видно из таблицы, показатель как младенческая смертность, несмотря на заметное ее сокращение в течение последних лет, в нашей стране остается высокой. В 2022 году от различных заболеваний, отравлений и травм умерло 2150 младенцев в возрасте до одного года, или 14,3 детей на 1000 родившихся живыми .

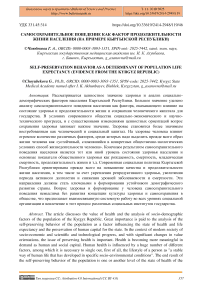

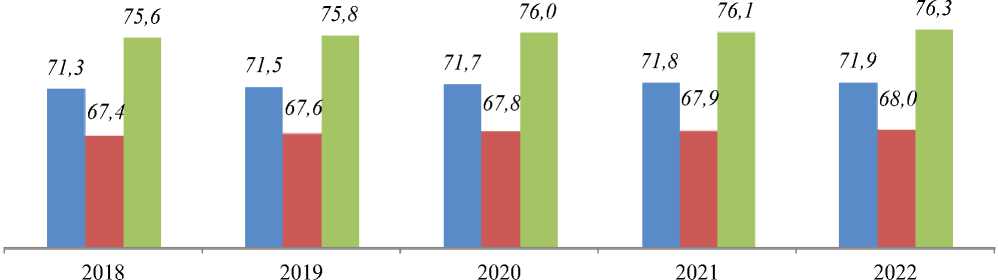

Основными причинами младенческой смертности являются заболевания и состояния, возникающие в перинатальном (послеродовом) периоде. От этих причин в 2022 г умерло 1481 ребёнок в возрасте до одного года (68,9% от общего числа умерших детей в возрасте до 1 года). Далее следуют врожденные аномалии (пороки развития) — 282 младенца (13,1%), затем болезни органов дыхания — 223 умерших детей (10,4%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 42 умерших (2,0% от общего числа умерших детей в возрасте до 1 года). Приостановившийся рост общей и младенческой смертности обусловил некоторое повышение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении, как у мужчин (68,0 лет), так и у женщин (76,3 лет). Таким образом, по-прежнему наблюдается гендерный разрыв в средней продолжительности жизни — 8 лет (Рисунок). Продолжительность жизни для обоих полов в Кыргызстане к 2022 году составило 71,6 лет. Вероятность дожить до пенсионного возраста у женщин составляет около 90%, у мужчин — более 70% .

■ Оба пола ■ Мужчины ■ Женщины

Рисунок. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по полу в Кыргызской Республике, лет

Для Кыргызстана характерен низкий уровень самосохранительного поведения. Это видно широкой распространенностью факторов риска болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований (курения, артериальной гипертензии, избыточной массы тела и др.), что, в свою очередь, обусловливает высокие показатели смертности от хронических неинфекционных заболеваний, данные показатели не зависят от экономической ситуации в стране, в частности от уровня ВВП на душу населения.

По прогнозам ВОЗ , к 2050 г средняя ожидаемая продолжительность жизни населения в Европейском регионе достигнет почти 81 лет, ЕС-15 уже достигли уровня 2050 г и дальше будет возрастать и достигнет 85 лет к 2050 г. Что же касается стран Российской Федерации и Кыргызской Республики, то по данным ВОЗ, в этих странах средняя продолжительность жизни достигнет 75 лет только к 2050 г, то есть на 40 лет отстаем от Европейского региона и на 65 лет ЕС-15. В основе этих различий между странами лежат в основном социальные и экономические факторы .

Заключение

Поведение населения в отношении сохранения собственного здоровья оказывает прямое воздействие не только в целом на ожидаемую продолжительность жизни, но и особенно на ожидаемую продолжительность здоровой жизни как важный демографический и социальный показатель, отражающее общее состояние развития человеческого капитала в республике, а также возможности активной трудоспособности и долголетия. Необходимо формирование установок высокой культуры самосохранительного поведения молодежи, это длительный процесс, который наряду с рождаемостью принесет значительные плоды только со временем. Именно поэтому необходимо обратить на этот ресурс общества особое внимание именно сейчас, создавая эффективную государственную стратегию демографического развития Кыргызской Республики внедряя ее в обществе с самого рождения. Государственная социальная политика страны в качестве своей приоритетной цели сегодня ставит во главу угла повышение уровня и качества жизни населения путем укрепления репродуктивного здоровья, увеличения активной продолжительности жизни и снижения смертности.