Санитарно-просветительские мероприятия как эффективный метод неспецифической профилактики рисков заражения чумой на территории природного очага в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Автор: С.В. Балахонов, Е.С. Куликалова, А.И. Мищенко, В.М. Корзун, А.В. Рогалева, С.М. Лященко, А.А. Иташев, С.Л. Сарикова, Н.Б. Калыбаева, Н.М. Мадинова

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии

Статья в выпуске: 2 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

Горный Алтай является территорией экологического туризма с высоким потенциалом дальнейшего развития. Вместе с тем это регион интенсивных эпизоотий чумы, регистрирующихся в том числе в непосредственной близости от населенных пунктов и стоянок скотоводов, что определяет вероятный контакт населения с носителями и переносчиками чумы. На территории сохраняется потенциальная угроза возникновения случаев заболевания человека чумой, способных привести к серьезным эпидемическим осложнениям. С 2010 по 2024 г. из полевого материала Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы выделено и изучено 397 штаммов чумного микроба: Yersinia pestis ssp. pestis – 182, Y. pestis ssp. central asiatica bv. altaica – 215. После выявления случаев заражения человека чумой (2014–2016 гг.) охват санитарно-просветительской работой значительно увеличился. Всего в 2016–2022 гг. прочитано 282 лекции населению, распространено более 15 тысяч экземпляров листовок и буклетов, проведено более 6630 бесед. Общее число охваченных санитарно-просветительной работой ежегодно составляет от 20 до 65 тысяч человек. Осуществлена оценка эффективности санитарно-просветительских мероприятий по информированию людей о факторах риска проживания на территории природного очага чумы. Метод исследования – опрос населения по специально разработанной анкете. В опросе приняли участие 1650 жителей Кош-Агачского района – эндемичной по чуме территории, в том числе 135 животноводов и членов их семей. По результатам анкетирования выявлено, что жители Кош-Агачского района Республики Алтай (более 90 % респондентов) осведомлены о факторах риска проживания на территории природного очага, а также об источниках инфекции – носителях и переносчиках возбудителя чумы. Большинство людей, проживающих на эндемичной территории, оснащено средствами связи и имеют транспортные средства для обращения за оказанием медицинской помощи и готовы информировать медработников при проявлении или при подозрении на проявления у них или знакомых первых сигнальных признаков болезни.

Горно-Алтайский высокогорный природный очаг чумы, анкетирование, санитарно-просветительская работа, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/142244772

IDR: 142244772 | УДК: 613.6.01: 614.3 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.2.09

Текст научной статьи Санитарно-просветительские мероприятия как эффективный метод неспецифической профилактики рисков заражения чумой на территории природного очага в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Корзун Владимир Михайлович – доктор биологических наук, заведующий зоолого-паразитологическим отделом (e-mail: ; тел.: 8 (395) 222-01-35; ORCID: .

Рогалева Анастасия Викторовна – младший научный сотрудник отдела эпидемиологии (e-mail: ; тел.: 8 (914) 923-80-90; ORCID: .

Лященко Семён Максимович – врач отдела эпидемиологии (e-mail: ; тел.: 8 (395) 222-01-35; ORCID: .

Иташев Аржан Аликович – заместитель директора по эпидемиологической работе (e-mail: ; тел.: 8 (388) 226-43-19; ORCID: .

Трансграничный Сайлюгемский природный очаг чумы находится на северной окраине обширной Центрально-Азиатской зоны природной очаговости этой инфекции и располагается на территории двух государств – России и Монголии. Российская, северная его часть (Горно-Алтайский высокогорный природный очаг), занимает Юго-Восточную область Горного Алтая и административно относится к территории Кош-Агачского района Республики Алтай [1]. Растущая привлекательность Горного Алтая как зоны экологического туризма определяет высокую посещаемость территории российскими и иностранными гражданами. При этом эндемичность территории и непосредственная близость потенциальных очагов зоонозной чумы к населенным пунктам и скотоводческим стоянкам, а также к основным транспортным магистралям с высокой долей трансграничных перевозок создают условия для тесного контакта населения с носителями и переносчиками чумы.

Значительная часть Кош-Агачского района Республики Алтай на протяжении длительного времени (с начала 1990-х гг.) характеризуется высокой эпизоотической активностью по чуме [2]. Все три случая заболевания людей (2014–2016 гг.) связаны с охотой и употреблением в пищу мяса сурков [3–6]. Для жителей Алтая сурочье мясо является традиционным деликатесом, нередко подается в качестве подарка уважаемым гостям, что может являться причиной заражения. Так, при проведении эпидемиологического расследования при эпидемическом осложнении в 2014 г. в холодильнике заболевшего чумой А. в с. Мухор-Тархата обнаружены три тушки сурков, одна из которых была заражена чумой. Эти сурки были специально добыты и хранились для праздничного застолья. В 2015 г. две тушки сурков (из обеих при микробиологическом исследовании выделены штаммы чумного микроба основного подвида), изъятые из морозильной камеры в доме заболевшего М. в с. Кызыл-Таш, предназначались для новогоднего праздника [3]. Таким образом, создается риск развития эпидемических осложнений по чуме в нетипичный для этого заболевания сезон года и распространения возбудителя далеко за пределы энзоотичной по чуме территории, где источником инфекции может служить контаминированное чумным микробом мясо сурка [3–6].

Сохраняющаяся высокая эпизоотическая активность Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы обусловливает его наибольшую эпидемическую значимость на территории России. Здесь с 2010 по 2024 г. из полевого материала выделено и изучено 397 штаммов чумного микроба: Yersinia pestis ssp. pestis – 182, Y. pestis ssp. central asiatica bv. altaica – 215.

В условиях высокой эпизоотической активности природного очага чумы важным разделом превентивных мероприятий, наряду с иммунопрофилакти- кой инфекции и заблаговременными дезинсекционными мероприятиями, является разъяснительная и санитарно-просветительская работа с населением по информированию его о факторах риска при проживании и ведении хозяйственной и другой деятельности на энзоотичной по чуме территории. Данная работа проводится согласно «Комплексному плану мероприятий учреждений Роспотребнадзора по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском районе Республики Алтай», ежегодно пролонгируемого и утверждаемого Руководителем Роспотребнадзора. Основные мероприятия по профилактике чумы, которые были проведены при локализации и ликвидации случаев чумы, а также действия, выполняемые на ежегодной основе, описаны в работах 2018 г. [7, 8]. При этом представляется крайне важным иметь обратную связь, которая могла бы являться основанием для совершенствования профилактической, в том числе информационнопросветительской, работы с населением. Применение медицинских исследовательских анкет для опросов – один из инструментов получения такой обратной связи. Опросы позволяют охватить максимальный объем респондентов и получать репрезентативные по объему выборки для применения проверенных статистических моделей [9, 10].

Цель исследования – оценить эффективность санитарно-просветительских мероприятий по информированию людей о факторах риска проживания на территории природного очага чумы.

Материалы и методы. В исследовании были использованы анкеты, разработанные специалистами Роспотребнадзора в 2017 г. и актуализированные в 2024 г. Анкеты состояли из трех блоков: общие сведения (9 вопросов), социально-бытовые условия жизни (12 вопросов), формы контакта населения с природным очагом (21 вопрос). В опросе приняли участие лица, находящиеся в условиях высокого риска инфицирования чумой, – жители эндемичной по чуме территории, расположенной в Кош-Агачского районе. Сотрудники Алтайской противочумной станции распространили анкеты в фельдшерско-акушерские пункты. Респондентам нужно было дать как развернутые ответы, так и выбрать наиболее подходящие варианты. Все 132 анкеты с ответами скотоводов и членов их семей, проживающих на летних стоянках, внесены в базу данных на платформе программного продукта Microsoft Excel. Анализ результатов анкетирования проведен общепринятыми методами вариационной статистики с помощью расчета экстенсивного показателя и 95%-ных доверительных интервалов (ДИ)1:

CL = x ± Z -S,

n где CL – доверительный интервал;

x – выборочное среднее;

Z – значение доверительного уровня для вычисления 95%-ной вероятности = 1,96;

S – среднеквадратическое отклонение выборки;

N – размер выборки.

На основе полученных результатов сделаны выводы об эффективности санитарно-просветительской работы на территории природного очага чумы и подготовлены рекомендации.

Результаты и их обсуждение. Высокая эпизоотическая активность природного очага чумы в Кош-Агачском районе обосновывает высокую значимость информирования населения о факторах риска заболевания чумой. Всего в 2016–2022 гг. прочитано 282 лекции населению (ежегодно в среднем 40 лекций), распространено 15 263 экз. листовок и буклетов, проведено более 6630 бесед. Общее число охваченных санитарно-просветительной работой ежегодно составляет от 20 тысяч человек в 2016–2020 гг. до 64 580 человек в 2022 г. [1]. Эффективность проведенной в 2016–2017 гг. работы подтверждена результатами опроса, проведенного эпидгруппой с июня по сентябрь 2017 г. среди местного населения. Всего было опрошено 1650 человек – жителей Кош-Ага-чского района. В ходе анкетирования установлено, что население знает об опасности заражения чумой в регионе и основных признаках заболевания, положительно относится к вакцинации, проведению дезинсекции и дератизации. Большинство опрошенных (91 %) осведомлены о роли сурков в заражении человека чумой. О значении блох как переносчиков возбудителя знают 77 % опрошенных, о запрете охоты на сурков известно 89 % людей, но лишь 61 % готовы сотрудничать с правоохранительными органами по пресечению браконьерского промысла серого (алтайского) сурка. Эти данные свидетельствуют о необходимости усиления санитарно-просветительной работы с людьми по вопросам ответственности за нарушение запрета и ограничений на охоту и проведение профилактических мероприятий [1].

За 2024 г. на территории высокогорного ГорноАлтайского природного очага чумы было прочитано 17 лекций, проконсультировано по методам профилактики чумы 730 медицинских и 57 ветеринарных работников, а также 816 медработников присутствовали на семинарах по клиническим проявлениям и профилактике чумы. В общей сложности всеми видами санитарно-гигиенического обучения по чуме было охвачено 18 966 жителей региона.

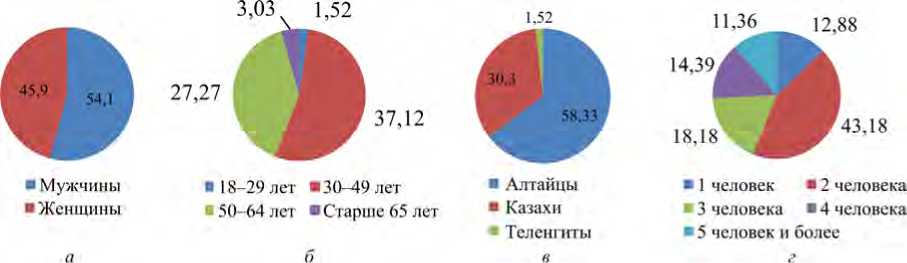

Скрининговая группа ответивших респондентов в 2024 г. состояла из мужчин и женщин примерно в равном количестве (мужчины – 54,1 %, женщины – 45,9 %) (рис. 1).

Стоит отметить, что в анкетах не все респонденты отвечали на каждый вопрос, поэтому не везде сумма ответивших равна ста процентам. На территории природного очага чумы в населенных пунктах и на стоянках проживают лица в возрасте 30–49 лет – 37,1 %, 50–64 лет – 27,2 %, старше 65 лет – 3,0 %, наименьшая группа состоит из лиц 18–29 лет – 1,5 %. Преобладающей национальностью среди опрошенных являются алтайцы – 58,3 %, казахи – 30,3 % и теленгиты – 1,5 %. Остальные 9,9 % – смешанные семьи, состоящие из лиц этих национальностей. Почти в половине случаев (43,2 %) на стоянке проживают два человека, но встречаются семьи и с большим количеством человек. У 81,1 % опрошенных нет детей или они не проживают на стоянках.

Респонденты в основном (97,7 %) отметили санитарное состояние своего жилища как среднее. Среди надворных построек многие опрошенные (88,6 %; ДИ: 83,2–94,0 %) указали наличие кошары. Большинство интервьюированных (82,6 %; ДИ: 76,1–89,1 %) упомянули отсутствие грызунов, блох, клещей и вшей в своих жилищах. Ответившие преимущественно оценили уровень своих гигиенических знаний как средний (68,2 %; ДИ: 60,3–76,1 %). В качестве домашних животных в основном фиксировали собак, реже – кошек. Наличие верблюдов отмечено на двух стоянках (в урочищах Ак-Кел, Бельтирский ФАП и Дзудут Жан-Аульский ФАП). Отдых в полевых условиях как способ досуга выбирают 47,0 % (ДИ: 38,5–55,5 %) ответивших.

Большинство опрошенных 65,9 % (ДИ: 57,8–74,0 %) проживает на расстоянии от 11 до 50 км до ближайших медицинских организаций, 68,9 % (ДИ: 61,0–76,8 %) респондентов обращаются за медицинской помощью один раз в месяц и чаще. Отсутствие средств связи у 16,7 % лиц (ДИ: 10,3–23,1 %),

Рис. 1. Характеристика скрининговой группы респондентов (2024). Распределение по: а – полу; б – возрасту; в – национальности; г – количеству человек в семье

проживающих на данной территории, может затруднять своевременное обращение за медицинской помощью при появлении сигнальных признаков чумы. Номер скорой медицинской помощи знают 56,1 % (ДИ: 47,6–64,6 %), также 25,8 % (ДИ: 18,3–33,3 %) указали личный сотовый номер медицинского работника. Фактор значительного расстояния до медицинских учреждений в определенной мере компенсируется тем, что более половины опрошенных владеют транспортными средствами в виде автомобиля, еще 15,2 % пользуются мотоциклом (ДИ: 9,1–21,3 %).

Большинство ответивших занимается выпасом скота 71,2 % (ДИ: 63,5–78,9 %), среди них 7,6 % (ДИ: 3,1–12,1 %) выбирают вольный выпас. Покосом сена занимаются 76,5 % (ДИ: 69,3–83,7 %) опрошенных: вручную – 10,6 % (ДИ: 5,3–15,9 %), на сенокосилках – 53,8 % (ДИ: 45,3–62,3 %), оба метода выбирают 12,1 % (ДИ: 6,5–17,7 %). Половина респондентов заготавливает топливо (кизяк и ар-гыл). Травы, ягоды и грибы собирают 35,6 % (ДИ: 27,4–43,8 %), строительными работами занимаются 3,0 % (ДИ: 0,1–5,9 %). Выполнение этих работ для 60,0 % участников опроса (ДИ: 51,6–68,4 %) связано с пребыванием на участках, на которых расположены поселения мелких млекопитающих, что повышает вероятность контакта с компонентами паразитарной системы природного очага чумы.

Почти все анкетированные лица (97,0 %; ДИ: 94,1–99,9 %) знают о введенном запрете охоты на сурков. При этом 16,7 % (ДИ: 10,3–23,1 %) отметили, что им известны факты охоты на сурков среди их родственников, друзей или знакомых. Опрошенные не отмечали фактов добывания домашними животными мертвых мелких млекопитающих, при этом трупы грызунов находили четверо (3,0 %; ДИ: 0,1–5,9 %). Более половины респондентов – 61,4 % (ДИ: 53,1–69,7 %) считают, что детей надо оградить от проживания на стоянках в летнее вре- мя. Обращает на себя внимание, что на вопрос об употреблении мяса сурка в пищу 78,0 % (ДИ: 79,4–88,8 %) ответили отрицательно, а 21,2 % (ДИ: 14,2–28,2 %) воздержались от ответа на этот вопрос, что вызывает беспокойство о реальном положении вещей. Большинство опрошенных – 72,0 % (ДИ: 64,3–79,7 %) живут в непосредственной близости (до 1 км) от поселений грызунов.

Вакцинацию против чумы считают полезной 91,0 % (ДИ: 86,1–95,9 %) опрошенных, в то время как 9,0 % (ДИ: 4,1–13,9 %) респондентов выразили негативное отношение к проведению специфической профилактики, при этом отношение к дератизации положительное у 96,2 % (ДИ: 92,9–99,5 %). Случаи заболевания с образованием воспаления в паховой, подмышечной областях в анамнезе отметили положительно 0,8 % (ДИ: 0–2,3 %), отрицательно – 80,3 % (ДИ: 73,5–87,1 %), остальные опрошенные сомневались в ответе.

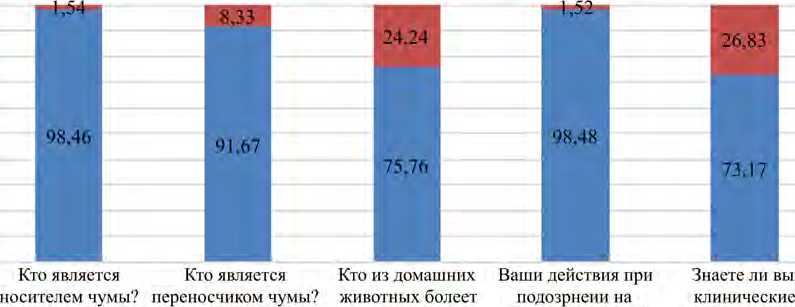

В рамках проводимого в 2024 г. исследования установлено, что об основных факторах риска проживания на территории природного очага чумы, которыми являются носители основного подвида возбудителя чумы – сурки, осведомлены 98,5 % (ДИ: 96,4–100,00 %); указывают на блох в качестве переносчиков 91,7 % (ДИ: 87,0–96,4 %). При этом большинство опрошенных (75,8 %; ДИ: 68,5–83,1 %) правильно ответили, что из домашних животных может болеть чумой только верблюд. Почти все респонденты (98,5 %; ДИ: 96,4–100 %) сообщили о готовности информирования медработников при подозрении на проявление у них или у знакомых симптомов чумы (рис. 2).

Таким образом, осведомленность населения, проживающего на территории высокогорного очага чумы, находится на высоком уровне. Опрошенные проинформированы о факторах риска заражения – контактах с основными носителями и переносчиками возбудителя инфекции – на территории активного

заболевание чумой чумой.'

проявления чумы.'

■ Правильный ответ

■ Неправильный ответ

Рис. 2. Удельный вес осведомленности населения о факторах риска инфицирования чумой на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы и клинических проявлениях заболевания природного очага чумы. Большинство людей, проживающих на эндемичной по чуме территории, оснащено средствами связи и имеют транспортные средства для обращения за оказанием медицинской помощи при появлении первых сигнальных признаков болезни.

Выводы. В результате проведения комплекса мер, в том числе санитарно-просветительской работы, удалось не допустить возникновения эпидемических осложнений по чуме после 2016 г. Учитывая высокую эпизоотическую активность, сохраняется актуальность дальнейшего планирования и проведения силами учреждений Роспотребнадзора и меди- цинских служб Республики Алтай во взаимодействии с администрацией и другими ведомствами республики (МВД, СМИ, службой ветиринарии) разъяснительной и санитарно-просветительской работы о факторах риска для здоровья населения, постоянно и / или временно проживающего и ведущего хозяйственную деятельность на территории природного очага чумы.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.